Деноминация

Если убрать три ноля:

- миллиардеры станут миллионерами

- миллионеры перестанут быть миллионерами

- зарплаты будут у кого-то десятки, у кого-то сотни

- продукты будут стоить копейки

- выражение "Что смотришь будто тебе рубль должен?" станет снова актуально

Деноминация 643 и 810

То, что Центральным банком управляют "шибко умные", известно давно но очень уж интересно понять - почему до сих пор, имеют хождения два вида рубля - деноминированный и не деноминированный.

Открываем "тугамент" "Общероссийский классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 365) (дата введения 01.07.1995) (ред. от 26.01.2001) ССЫЛКА и ищем коды 643 и 810.

643 - буквенное обозначение RUB,

Российский рубль RUB 643 Россия Пояснение: данная позиция относится к деноминированному российскому рублю (введено Изменением 8/2000, утв. Госстандартом РФ)

810 - буквенное обозначение RUR,

Российский рубль RUR 810 Российская Федерация

Открываем Указ президента РФ 822 от 4 августа 1997 года в редакции от 2001 года (Ельцин, уже передал незаконно захваченную власть некоему Путину):

3. Центральному банку Российской Федерации обеспечить изготовление и доставку на места банковских билетов Банка России и монеты образца 1997 года, а также подготовить все необходимые мероприятия, направленные на безболезненное для населения и экономики страны проведение операции по введению в платежный оборот Российской Федерации денежных знаков нового образца, в том числе прием и обмен учреждениями Центрального банка Российской Федерации денежных знаков старого образца до 2003 года. (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 03.12.2001 № 1387)

Берём подавляющее количество банкнот (за исключением тех, которые выпущены в 2022 году) и начинаем удивляться. Подавляющее большинство банкнот образца 1997 года, хотя датироваться они должны как минимум 1998 годом (1. Согласиться с предложением Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации об укрупнении российской денежной единицы, проведении с 1 января 1998 года деноминации рубля и замене обращающихся рублей на новые... Указ 822), но не это главное...

У каждого вкладчика в любом из банков, банковские счета открыты в не деноминированных рублях 810 RUR, 6,7,8 цифры в счёте. В коде 643, счета открыты лишь для "государственных" структур РФ (казначейство, мвд и т. д.).

Удивительно другое - относительно недавно, издан ГОСТ Р 56042-2014 по оплате в копейках (штрафы, жкх, налоги...) То есть, при оплате 1000 билетов ЦБ РФ, проводится банковская операция в 100 000 копеек. Приходит лох в банк с купюрой номиналом в 1000 рублей образца 1997 года (не деноминированный рубль), проводится операция 100 000 копеек и зачисляется на счёт с кодом 643, но уже, деноминированных рублей. По-факту, хитрожопые из правительства и ЦБ, получают в 1000 раз больше положенного.

ГОСТ по оплате в копейках, создали не случайно т. к. конвертировать деноминированный рубль в не деноминированный и обратно очень хлопотно. Копейка никогда не подлежала деноминации будучи самой маленькой расчётной единицей. На эту тему, есть замечательный фильм "Менялы". Суть фильма в том, что перед денежной реформой 1961 года, некто, решил обменять все фантики на железную мелочь и после денежной реформы, он, становился богаче в 100 раз.

Кстати, ЦБ РФ, уже полгода не может ответить на вопрос - в каких рублях исчисляется уставной капитал ЦБ РФ - в деноминированных или нет.

Ответ на пост «Про рост зарплат и инфляцию»1

Потому что либеральная монетаристская экономика и плановая экономика хоть и разные но обе самые худшие модели. Лучше всего государственный капитализм примеры это КНР и Индия.

Про рост зарплат и инфляцию1

Юным экономистам на заметку.

В декабре 2009 году, в замечательной стране КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика, она же Северная Корея) провели деноминацию. Обменивали деньги старого образца на деньги нового образца, за вычетом двух нулей. Было 100 вон, стала 1 вона. Дело знакомое, мы такое тоже проходили.

Но, заодно, кто-то* в правительстве Кореи решил, что бедные рабочие получают мало денег, и велел всем, работающим на государственных предприятиях (а других официально и не было) зарплату платить в новых банкнотах в прежнем исчислении.

(* есть мнение, что такое решение мог принять только самый-самый главный)

То есть получал рабочий 4000 вон старыми, а стал получать 4000 новыми. А цены пересчитали в соответствии с деноминацией, и запретили повышать.

Таким образом, у рабочих произошло повышение зарплаты в 100 раз. Плохо что ли? Хорошо!

Но почему-то в начале 2010 года из продажи пропало почти всё. Можно было купить из-под полы, во много раз дороже госцены.

А в марте расстреляли председателя государственного планового комитета КНДР Пак Нам Ки, потому что он был империалистическим шпионом, и втайне от Трудовой Партии Кореи провел вредительскую реформу. И разрешили продавать все по рыночным ценам.

Вот такая поучительная история.

Жить станет лучше, жить станет веселей? Ставка ЦБ

Здравствуйте, друзья!

✅В ближайшее время, если быть точным 26 июля, состоится очередное решение по ключевой ставке. Практически все аналитики в один голос готовят общественное мнение к её повышению. Разгорелись жаркие споры — до 17 повысят или до 18. Впрочем, разница в один процент не является существенной. Особенно учитывая тот момент, что год назад она была 7.5 %

Что думаю я по этому поводу и какими последствиями нам грозит дальнейшее повышение.

✅Реакция ЦБ на определённые события в 2014 и 2022 была одинаковая - взвинчивание ставки к уровням 18-20 % ;но уже через несколько месяцев банк переходил к смягчению денежно-кредитной политики. Сейчас мы живём несколько в другой реальности. Настолько долгого удержания мы с вами не наблюдали.

Зачем вообще поднимают и опускают ключевую ставку (КС) и что это такое?

💡Всё просто. КС - это процент, под который центральный банк выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты.

✳Повышают её для того, чтобы регулировать инфляцию. Чем дороже деньги, тем меньше люди их тратят, предпочитая депозиты. Соответственно, спрос на товары падает. Цены тоже.

✳Понижение вызывает рост активности населения. Люди начинают больше набирать кредитов, спрос увеличивается и цены растут. Механика примитивная.

Минусы.

С одной стороны, тем у кого есть свободная рублёвая масса это выгодно. Процент по вкладам огромный. На этом плюсы заканчиваются.

✅Когда деньги стоят дорого, экономика впадает в рецессию. То есть, замедляется. С инвестициями становится туго. Идёт отток с фондового рынка. Смысл получать дивиденды по 9-12 процентов, когда банк даёт все 18?

Надо отметить, что рынок ОФЗ (облигации федерального займа) тоже близок к своим максимальным значениям. Уже пробили 15. Вполне вероятно, что скоро будет сравним с процентами по депозитам.

В целом, удорожание денег приводит к стагнации, и не всегда выполняет свою прямую задачу.

❗Для примера ситуация в Турции. При запредельной ставке в 50 % укрепления лиры замечено не было.

Повысят или нет?

Скорее да, чем нет. Но, проблема далеко не в этом.

Вот вы набрали денег под высокий процент. Бывает? Бывает. Хорошо, если доход позволяет обслуживать такой кредит. А если нет? Чем будем отдавать?

✅С физиками всё ясно. Есть процедуры реструктуризации и банкротства.

Когда государство попадает в такую ситуацию, как правило, объявляется дефолт.

Всего их было шесть. 1777 ,1914, 1918, 1945, 1991, 1998. Последние два могут помнить многие.

💲Всё это достаточно часто сопровождается девальвацией (падение курса национальной валюты) и деноминацией (например, вместо 100 рублей будет 10 или один).

❌Каким образом государство избавляет граждан от излишков капитала писал на Пикабу здесь.

Думаете не может быть? Было. И не один раз.

К чему я это всё?

Сейчас сложное время. Нужно иметь понимание всех процессов чтобы сохранить деньги. Если у вас его не хватает — обращайтесь к специалистам. Скупой платит дважды.

До новых встреч!

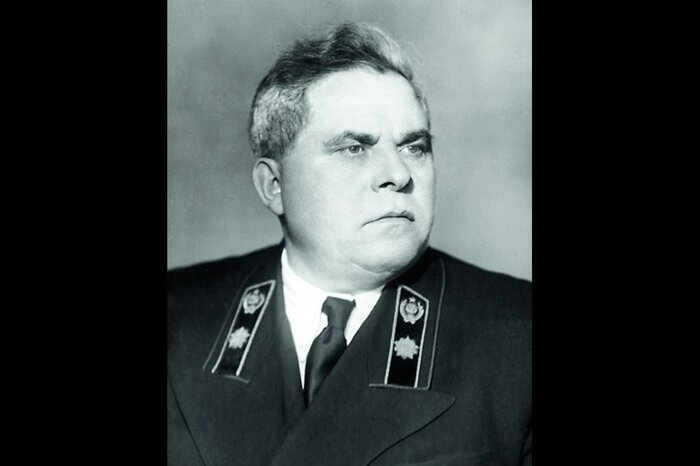

Особенности денежной реформы 1961 года

Денежную реформу 1961 года часто пытаются представить обычной деноминацией наподобие той, что была проведена в 1998 году. На взгляд непосвященных всё выглядело предельно просто: старые сталинские «портянки» заменили на новые хрущевские «фантики», меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу.

Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года были обменены без ограничений на вновь выпущенные по соотношению 10:1 и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. Делалось это якобы лишь «…в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам».

А что произошло на самом деле?

Однако тогда, в шестьдесят первом, мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после ее проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,22168 грамма, рубль получил лишь 0,987412 г золота. Таким образом, рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась.

Недаром бессменный с 1938 года глава Наркомфина а потом и министр финансов Арсений Григорьевич Зверев, не согласившись с планом реформы, ушел 16 мая 1960 года с поста главы Минфина. Ушел он сразу после того, как 4 мая 1960 года в Кремле было подписано постановление № 470 Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Этот уроженец села Негодяева (ныне – Тихомирово) Клинского уезда Московской губернии не мог не понимать, к чему приведет такая реформа, и не пожелал участвовать в этом деле.

Последствия этой реформы были губительными: импорт резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо-то баловали, перешли в разряд предметов роскоши.

Но не только от этого пострадали советские граждане. Несмотря на все заверения партии и правительства, что происходит всего лишь обмен старых денег на новые, такой же, как в предыдущем году во Франции, когда де Голль ввел в обращение новые франки, частный рынок среагировал на эту реформу по-особому: если в в госторговле цены изменились ровно в десять раз, то на рынке они изменились в среднем лишь в 4,5 раза. Рынок-то не обманешь. Так, если в декабре 1960 картофель стоил в госторговле по рублю, а на рынке от 75 копеек до 1 руб. 30 коп., то в январе, как и было предписано реформой, магазинный картофель продавался по 10 копеек за килограмм. Однако картошка на рынке стоила уже 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом – впервые после 1950 года, рыночные цены вновь намного превысили магазинные.

К чему это привело? Да к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве. Завмагам оказалось выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в кассу и отчитаться о выполнении плана. Разницу же в цене между закупочной ценой спекулянта и госценой завмаги клали себе в карман. В магазинах же оставалось лишь то, от чего спекулянты сами отказывались, то есть то, что на рынке было невозможно продать. В результате почти всю магазинные продукты люди брать перестали, и стали ходить на рынок. Все были довольны: и завмаг, и спекулянт, и торговое начальство, у которого было всё нормально в отчётах, и с которым завмаги, естественно, делились. Единственным недовольным оказался народ, об интересах которого подумали в самую последнюю очередь.

Уход продуктов из магазина на подорожавший рынок больно ударил по благосостоянию народа. Если в 1960 году при средней зарплате в 783 рубля человек мог купить 1044 килограмма картофеля, то в 1961 при средней зарплате в 81,3 рубля лишь 246 килограмм.

Рост цен не ограничился январским скачком, а продолжался и в последующие годы. Цены на картофель на рынках крупных городов страны в 1962 году составили 123% к уровню 1961 г., в 1963 г. — 122% к 1962 г., а в первом полугодии 1964 г. — 114% к первому полугодию 1963 г.

Особенно тяжелым было положение в регионах. Если в Москве и Ленинграде положение в магазинах хоть как-то контролировалось, то в областных и районных центрах многие виды продуктов полностью исчезли из госторговли.

Не спешили сдавать продукцию государству и колхозники, ведь закупочные цены тоже поменялись в соотношении 1:10, а не 100:444, как следовало бы поменять, исходя из золотого и валютного паритета. Бoльшую часть продукции они тоже стали вывозить на рынок.

Ответом на это стало укрупнение колхозов, и массовое превращение колхозов в совхозы. Последние, в отличие от колхозов, не могли вывозить продукцию на рынок, а были обязаны всё сдавать государству. Однако вместо ожидаемого улучшения продовольственного снабжения такие меры, наоборот, привели к продовольственному кризису 1963-64 годов, в результате которого стране пришлось закупать продовольствие за границей. Одним из последствий этого кризиса и стало снятие Хрущева, вслед за которым последовали те самые косыгинские реформы.

В 1962 году, чтобы хоть как-то компенсировать отток продуктов на рынок, было решено повысить розничные цены в госторговле. Решение о повышении цен на мясомолочные продукты было оформлено постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 31 мая 1962 года. Однако это повышение цен еще больше повысило цены на базарах. В результате тогдашние цены для тогдашних зарплат оказались запредельными. Всё это вызвало народные волнения, а в Новочеркасске даже привела к крупномасштабному восстанию, при подавлении которого было убито 24 человека.

Всего в 1961-64 годах произошло 11 крупных народных выступлений. Для подавления восьми из них применялось огнестрельное оружие.

Лишь в ходе косыгинских реформ базарные и магазинные цены удалось немного выровнять, а в позднебрежневские времена в некоторых местах на рынках не разрешалось поднимать цены выше определенного администрацией максимума. Нарушители лишались права торговли.

Так было положено начало падению экономического могущества СССР, и через 30 лет после хрущёвской реформы Советский Союз прекратил своё существование.

Почему же партия и правительство пошли на такую реформу, при которой рубль стал фактически дутым?

Дело в том, что в послевоенный период в СССР произошел огромный рост добычи нефти — с19,436 млн. т в 1945 году до 148 млн. т в 1960. И именно тогда, в 1960 году, обнародуется решение о широкомасштабном экспорте нефти. «Наши братские страны давно нуждаются в нефти, а наша страна располагает ею в избытке. И кому, как не нам помочь братским странам нефтью?», — писала «Пионерская правда» 13 декабря 1960 года.

В первые послевоенные годы экспорт нефтепродуктов из СССР был незначителен; а сырая нефть до 1948 года не вывозилась вообще. В 1950 году доля нефрепродуктов в валютной выручке составляла 3,9%. Но в 1955 году эта доля поднялась до 9,6% и в дальнейшем продолжила свой рост. Однако нефть в те времена стоила довольно дёшево — 2,88 доллара за баррель.

По курсу 1:4, установленному в 1950 году, это составляло 11 рублей 52 копейки. Себестоимость же добычи одного барреля и его транспортировки до пункта назначения составляла в среднем 9 рублей 61 копейку. При таком положении дел экспорт был практически нерентабельным. Рентабельным он мог бы стать в случае, если за доллар будут давать больше рублей. После же проведения реформы за баррель нефтяники получали в долларах почти столько же — $2.89, но в рублях эта сумма уже составляла 2 рубля 60 копеек при всё той же 96-копеечной себестоимости барреля.

Таким образом, денежная реформа 1961 года вовсе не была простой деноминацией, такой как во Франции. В отличие от французской деноминации, во время которой де Голль готовил почву для возвращения во Францию золота, украденного у французов американцами в 1942 году, хрущевская реформа принесла экономике непоправимый вред. Хитрая деноминация 1961 года принесла стране две беды — зависимость от нефтяного экспорта и хронический дефицит продовольствия, ведущий за собой коррупцию в сфере торговли. Эти две беды и стали впоследствии одними из главных факторов, погубивших в итоге Советский Союз.

Единственным приятным моментом реформы было то, что обмену не подвергались медные (бронзовые) монеты более ранних выпусков, так как себестоимость чеканки однокопеечной монеты составляла 16 копеек. Однако вскоре после объявления о проведении реформы в управление Гострудсберкасс и торговые организации поступила директива, запрещавшая обмен старых бумажных денег на медные монеты достоинством 1, 2, и 3 копейки, так что вопреки легендам, обогатиться на возрастании стоимости медных денег почти никому не удалось.