Тропами Гиляровского. Часть 4: По улице Неглинной

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Есть в истории Москвы и такие страницы, которые свидетельствуют и о том, сколько раз столица нашей Родины меняла свой облик. Одной из таких стала история одной московской улицы - Неглинная, которой Гиляровский тоже немало посвятил своих очерков. Также, данная заметка будет посвящена и другим улицам в том же районе. А кроме того, заметка будет посвящена тому, чем прославилась и река, которая дала название улице.

ПРЕДЫСТОРИЯ

До появления улицы здесь протекала крупная река - Неглинная, или Неглинка. Была она левым притоком Москвы-реки. В XV веке ее именовали "Неглимна", в "Книге Большому чертежу" - Неглинна, и лишь затем - Неглинная или Неглинка. Версий много - кто-то говорит об общем корне с балтскими языками (корень "gilm"/"глим" (как "глубина") и "Неглинная" как "неглубокая"), кто-то говорит о топях или болотах в ее русле ("неглинок" - болотистое место с ручьями), а кто-то говорит о том, что река получила название в честь неглинистого дна.

Исток реки начинался в районе Марьиной рощи. Раньше у местности в районе реки был крутой рельеф, и берега имели большую высоту. Долина реки заселялась достаточно плотно. Также, река была одним из важных средств сообщения. В княжеский период Неглинка была и рубежом обороны Кремля от набегов. Кроме того, Неглинка была излюбленным местом рыбалки, а со временем на ней стали ставить плотины и мельницы. Еще одним притоком Неглинки была река Напрудная, которые вместе сливались в "Самотеку", как ее прозвали москвичи.

Благоустраивали реку не раз, и меняли ее направление. Еще Василий III повелел итальянцу Алевизу Фрязину (Старому) делать камнем и кирпичом ров вокруг Кремля и чинить пруды - и для этих целей на Неглинке поставили плотину у Троицких ворот и каменный мост. В 1508-1814 годах Алевизов ров соединял Неглинку с Москвой-рекой. И именно на этом рву уже при Иване IV Грозном поставили Собор Василия Блаженного (он же Собор Покрова на рву).

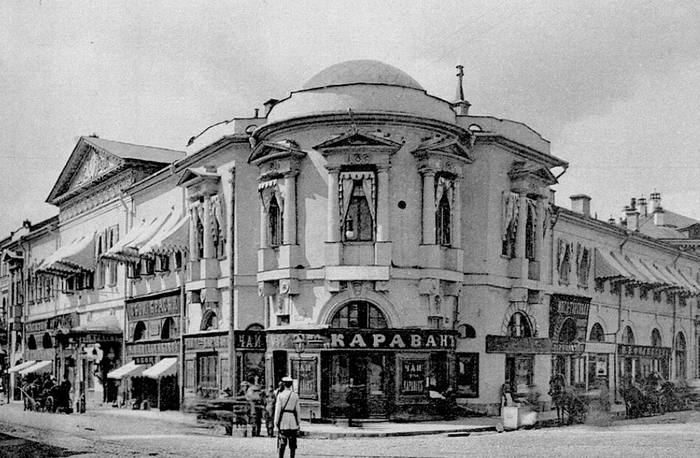

Неглинка проходила через каменную трубу. Севернее же находились слободы - Кузнецкая (Кузнецкий мост получил название из-за нее), Звонарская, Рождественская (там жили монастырские крестьяне). Неглинка разливалась в свое время так, что даже затапливала улицу Петровка.

XVIII век стал поворотом. Сначала при Петре Великом усилили защиту рва и строили больверки, однако шведы повернули в район Полтавы, поэтому угроза броска шведов к Москве улетучилась. Но при Екатерине II Неглинку решили благоустроить "как в лучших домах Европы". В 1770-е годы была выдвинута идея о том, что река должна стать крупным городским каналом, а по берегам будут проезды и бульвары. Все бы ничего, но гладко, как часто бывает, оказалось на бумаге. По воспоминаниям современников, в дождливую погоду все это превращалось в непроходимую грязь. Однако, река в тот момент стала частью Мытищинского водопровода. В том же районе будущей улицы в 1808 году открылись знаменитые Сандуны (кстати, сам Сила Николаевич Сандунов - из обрусевших грузин). На одном из участков реки разместили фонтаны.

КОНЕЦ РЕКЕ, ИЛИ ДЕЛО - ТРУБА

Как бы то ни было, Неглинка превращалась в зловонный водоем и была в целом речкой "с характером" - разливалась и затапливала московские улицы. В Неглинку стекались отходы из бань, мастерских, домов, промышленных предприятий.

"Кроме "законных" сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку..." - пишет дядя Гиляй

Хотя первые участки коллектора строили еще в XVIII веке, масштабные работы начались только после Отечественной войны 1812 года и московского пожара. В 1817-1819 годах, по плану Егора Герасимовича Челиева, Неглинку окончательно заключили в трубу. А на ее месте возникла улица Неглинная. Также там был обустроен Трубный бульвар. Район Кузнецкого моста, к тому времени, уже не был Кузнецкой слободой - название Кузнецкий мост получила крупная торговая улица. Сами кузнецы тогда уже жили на окраине, в районе нынешней улицы Новокузнецкая.

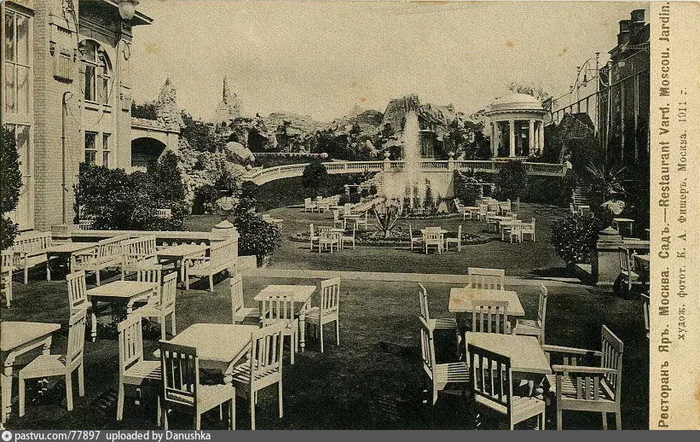

С тех пор, память о реке осталась только в виде улиц и площадей - улицы Неглинная (тогда она звалась Неглинным проездом) и Кузнецкий мост, Самотечная и Трубная площади. Убрали потом и фонтаны на Неглинной - так как уже действовал городской водопровод. Улица была основательно благоустроена и на ней со временем появились новые здания - так, например, в конце XIX века на ней появилось нынешнее здание Центробанка, а Сандуны реконструировались несколько раз.

ТАЙНЫ НЕГЛИНКИ

А вот тут-то и начинается самое интересное. Гиляй пишет следующее:

"Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом. Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но "отцы города" не обращали на это никакого внимания..."

И действительно, Неглинку долго не чистили. Наводнения в Москве из-за этого были, считай, частью рутины. Но Гиляй не был бы Гиляем, если бы не решился исследовать Неглинку лично. Один раз, Гиляровский побывал в шахтах артезианского колодца, а затем - прочитал Гюго. Для Гиляя изучение Неглинки было продолжением бытописательства о московских трущобах. Дело было в 1880-е годы.

"Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку... Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо - приходилось нагибаться , и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было..."

В этом контексте стоит пояснить, что на дворе, как писал Гиляй, стоял июль-месяц. Гиляровский нашел двух смельчаков - водопроводчика и бывшего дворника, и вместе с ними спустился в коллектор. Затем, после первой экспедиции в коллектор, Гиляровский написал серию статей. Наделали они тогда много шуму - и после этого внимание на состояние городской канализации наконец-то обратили и начали ремонтные работы.

Возглавил сей процесс инженер Левачев, знакомый Гиляровского. Во второй раз Гиляровский спускался в канализацию уже с ним, и увидел причину наводнений в Москве - русло Неглинки у Малого театра было забито мусором, а вода едва проходила сверху узкой струйкой. В 1886 году Неглинку наконец перестроили. Да и после этих мероприятий загрязнение в реке давало о себе знать.

"За десятки лет после левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом, около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы - городская дума не принимала..."

И лишь в 1920-е годы Неглинку очистили окончательно - наводнения прекратились. Окончательно проблему регуляции воды в Москве решили в 1930-е с основанием Канала имени Москвы, а затем, в 1960-70-е годы, на Неглинке проложили новые коллекторы до Охотного Ряда.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как мы видим, Неглинка - это не просто река, а памятник многим мероприятиям по благоустройству Москвы и тому как пытались решить экологические проблемы в городе. Эта река, превратившись из излюбленного для горожан места отдыха, рыболовства и одной из артерий города в мусоросвалку, стала обузой и после того, как ее заключили в трубу. А улица Неглинная стала своего рода памятью о реке. Очерки дяди Гиляя о Неглинке стали мощным репортажем и знаком, что река-то никуда не делась и напоминает о себе. В 1990-е годы в районе Манежной попытались, конечно, соорудить имитацию русла реки, но это скорее была современная попытка все визуализировать. Таким образом, история улицы Неглинная - это еще и история московского урбанизма во всей его красе.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М.: Азбука-Аттикус, 2019. - 448 с.

Воронов В.Н. Трубная площадь - торговый центр Москвы // Исторический журнал: научные исследования. 2018. №4. - С. 20-32.

История одного подземного долгостроя. ЦинЬк - https://neglinka-msk.livejournal.com/336208.html

Каганов Г.М., Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И. Проблемы систематизации сведений по водным объектам и гидротехническим сооружениям Москвы // Природообустройство. 2012. №2. - С. 33-38.

Локалов А. "Предприниматель Бялобжецкий свозил нечистоты на свой хутор, где они бродили...". ЦинЬк - https://rodina-history.ru/2018/04/09/rodina-musor-i-nechisto...

Шпаковский Ю.Г. Три века борьбы за чистоту улиц в городах // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №1 (53). - С. 203-2011.

ПОДДЕРЖКА АВТОРА

Поддержать Угрюмого Гика можно здесь:

Альтернативная ссылка: