Лига историков

Рождение Д-30. Часть 1. Появление гаубицы калибра 48 линий

Автор: Алексей Борзенков.

Путь до Д-30 был довольно коротким на фоне 6,5 веков русской артиллерии, но этот отрезок очень насыщен событиями и… тайнами. Это ответы на вопросы, а зачем нам лёгкая полевая гаубица, почему выбран такой странный калибр и по какому пути нам идти — копировать решения европейцев или же торить свою дорогу? Сможем ли сделать всё сами или надо бежать заказывать за границей? Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Полевая артиллерия для стрельбы навесом у нас появилась ещё в XVII веке, когда в полки стали вводить мортиры. Но постепенная унификация вооружения, сложность корректировки стрельбы по невидимой цели на глазок, слабость ядер тех лет привели к тому, что к XIX веку остались у пехоты и кавалерии только пушки и «единороги» для стрельбы по видимым целям прямой наводкой. Пока сражения шли между стройными прямоугольниками войск на пятачке с колхозное поле (например, Бородинское сражение развернулось на фронте ок. 8 км), а дистанции стрельбы редко превышали километр, имевшейся мощности вооружения батарей хватало для решения задач и стрельбы навесом не требовалось.

Отправной точкой для старта гонки вооружений стала осада Севастополя — первое в истории сражение с миллионными расходами снарядов и где артиллерия наносила основные потери. Начали активно развиваться стальные нарезные орудия, дальность стрельбы которых стремительно росла, а вместе с ней и мощь снаряда. Но совершенствовалась и фортификация, войска в поле стали массово применять земляные и древо-земляные укрепления. Для нас неприятные открытия случились в войне 1877-1878 г., когда против турецкой обороны полевая артиллерия оказалась слаба, а тащить малочисленную и неповоротливую осадную получалось далеко не всегда. Даже во время ключевой для войны осады Плевны было расстреляно 110000 снарядов, из которых осадными орудиями 18000.

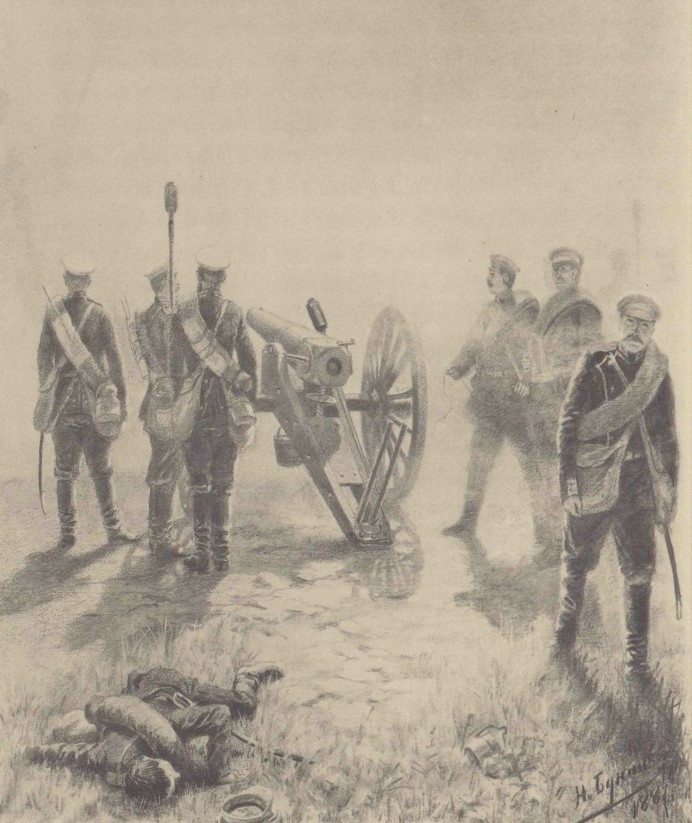

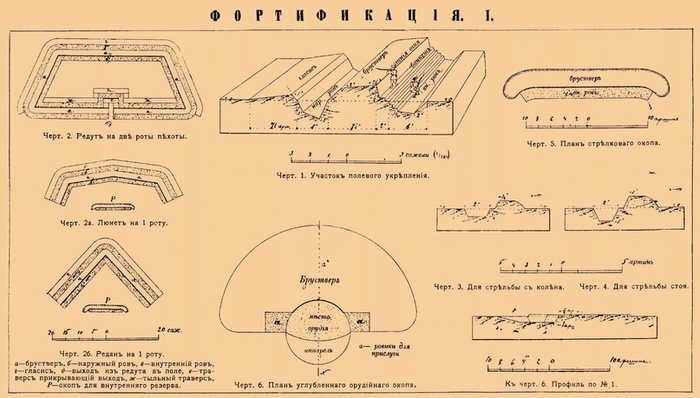

Раз зашёл разговор о Плевне, коснусь боя под Горным Дубняком. Турецкая оборона опиралась на Большой редут с 4 пушками. Южнее находился Малый редут, севернее — люнет (земляное укрепление в виде вала, защищавшее с трёх сторон), а вокруг шли ложементы (окопы для стрельбы лёжа или с колена). Наша артиллерия располагала 48 орудиями (по другим данным 60) 4- и 9-фн пушек обр. 1867 г. (87 и 107 мм). Из них, правда, в бою участвовала лишь часть, остальные находились в резерве. Для поражения укреплений эти орудия обладали посредственными возможностями: даже 9-фн пушка имела чугунные гранаты весом 11,08 кг с разрывным зарядом всего 0,4 кг и скоростью 320 м/с, а 4-фн вообще снабжалась 5,74-кг гранатой с зарядом 0,205 г и скоростью 306 м/с. Из-за особенностей взрывателя дальше 1500 м для 4-фн и 1900 м для 9-фн снаряды не разрывались, что делало стрельбу по земляным валам абсолютно бесполезным делом.

Пушки поддерживали атаку трёх колонн пехоты: средней с 1200-1700 м, левой с 1500 м. А вот орудиям правой колонны, бившим по Большому редуту и ложементам, никак не удавалось подавить огонь турецких стрелков и потому пришлось сближаться сперва на 1200, а потом и вовсе на 800 м, но толку не было — пушки оказались слишком слабы и малочисленны для разрушения земляных укреплений или хотя бы для подавления огня противника. Скорострельность была слабой, посему, чтобы не потратить световой день (опасались подхода турецких резервов), артналёт перед повторной атакой был дан всего из 9 залпов. Всего же за бой израсходовали 2000 снарядов.

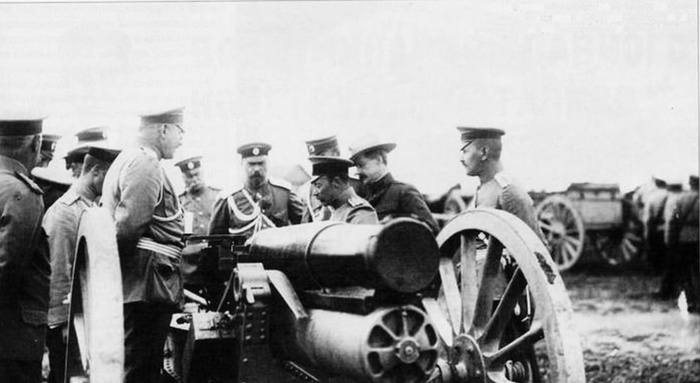

Было ли что-то подходящее для поражения новой фортификации? Отчасти да, в осадной артиллерии состояли 6- и 8-дм мортиры (152 и 203 мм), которые могли закинуть бомбу в 36,9 или 79,8 кг на 4,5 км, но они были немногочисленны и требовали специально подготовленной площадки, т.к. не могли стрелять с колёсного лафета и как-то быстро переносить огонь. У них только само тело весило 1572 и 3930 кг, из-за чего за войсками угнаться не могли физически. Решили сделать что-то лёгкое и мобильное. Вот так в 1880 г. у Круппа решили заказать мортирку под снаряды 9-фн пушки, но они оказались всё такими же бесполезными против укреплений. Чуть ранее, в 1878 г., испытали 12-фн (122 мм) пушку, но она тоже не смогла выполнить задачу.

Опыты продолжились, в итоге было принято решение остановиться на 6-дм мортире. Бомбы этого калибра в ходе экспериментов доказали своё полное превосходство при работе по современной полевой фортификации перед пушками. Само по себе орудие должно быть лёгким, как обычная пушка, иметь колёсный лафет, тонкий стальной, а не бронзовый, ствол под небольшие заряды. Начальная скорость ок. 230 м/с должна была позволять закинуть бомбу в 2 пуда на дальности до 3 км. Это сделано не просто так — под Плевной турки очистили зону перед укреплениями до 2 км, из-за чего полевые пушки для эффективной стрельбы гранатами должны были становиться на прострел у всех на виду.

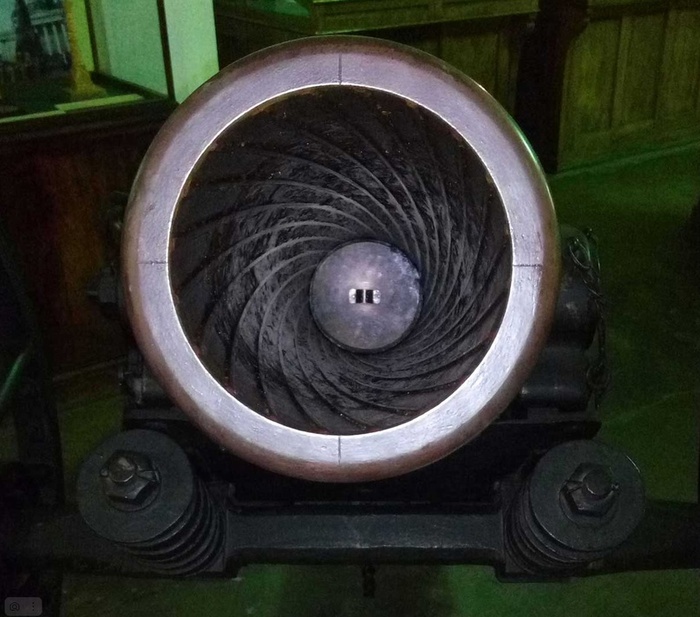

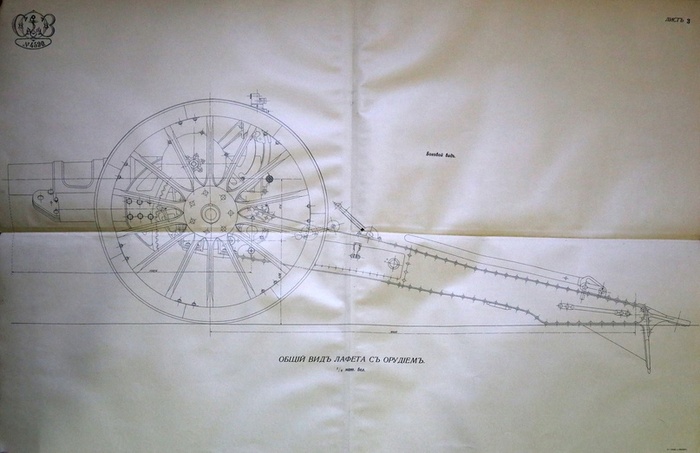

Заказ сделали, конечно, Круппу, который стал главным поставщиком артиллерии в русскую армию к этому моменту, и Обуховскому заводу, что у нас занимался стальными орудиями. Руководил процессом А.П. Энгельгардт. Ствол орудия выбрали немецкий с нарезкой обр. 1877 г. и с немецким же клиновым призматическим затвором. Новшества были в лафете, он как раз и был разработан Энгельгардтом. Немцы предлагали по-старинке доехать на колёсах и потом водрузить на специальную площадку. Деревянные лафеты тех лет при стрельбе с большими углами возвышения чувствовали себя плохо и быстро выходили из строя. На новой мортире применили каучуковые буфера, что частично гасили отдачу. Это позволяло быстро размещать мортиру на позиции, снизило её массу и сократило время возвращения орудий после выстрела на прежнее место. Таким образом, Россия первой получила тяжёлую полевую систему, годную для сопровождения пехоты огнём и манёвром.

При длине ствола в 8,36 калибров бомбы разгонялись до 232 м/с. Чугунный снаряд в 33,3 кг нёс 1,53 кг дымного пороха, стальной в 27,4 кг — 5,43, а вот с 1895 г. начали поставлять вкусняшки массой 30,7 кг с 6,3 кг мелинита. Ещё в БК входила шрапнель с 700 20-граммовыми пулями. На марше с новыми передками Энгельгардта повышенной вместимости (26 выстрелов) система весила всего 1,3 т, что вполне утягивалось 6 конями. Но были и большие проблемы. Во-первых, каучуковые части буферов легко выходили из строя, особенно зимой. Угол возвышения ограничивался 30 градусами станиной, из-за чего дальность стрельбы — лишь 3,2 км, что уже по тем временам плоховато. Скорострельность могла доходить до 4 в/мин, но по факту, опять же из-за станины, приходилось постоянно для заряжания опускать ствол.

Но главное — её производство было никакущим. Сперва закупили 12 у немцев, потом локализовали у себя на Обуховском, где сделали 97 штук, а потом в Перми с 1900 по 1904 г. ещё 82 штуки. Всего сформировано 20 мортирных батарей в составе 5 полков, которые не включались в состав артбригад полевой артиллерии, а были фактически аналогами осадной с куда как меньшими огневыми возможностями. Кроме нехватки производственных мощностей дело оснащения мортирами русских артбригад столкнулось с каргокультом военного руководства в виде французской идеи «единый снаряд — единая пушка», которая получила у нас толчок в виде недофинансирования.

У нас можно встретить мнение, что мортира Энгельгардта всего лишь испохабленная малым углом возвышения мортира Крупп обр. 1887 г. Но на деле всё иначе. Была у немцев 15-см (149,1 мм) мортира С/80 L/6,4 с дальностью 3500. В 1887 г. немцы подняли дальность до 4750 м за счёт применения новейших на то время никелевых сплавов с мощным зарядом. Угол возвышения был лучше, чем у нашей — 66 град, но расплачивались весом в 1474 кг и необходимостью применять платформу для стрельбы — ни о какой мобильности не шло и речи и концептуально она никак не отличалась от мортир прошлых веков.

Но мы живём не в вакууме и после русско-турецкой в Европе стали присматриваться, а чёй-то там русские копаются? Если бы у наших резко появились штатно 6-дм мортиры в дивизиях или хотя бы в корпусах, то это резко бы возвысило русскую полевую артиллерию перед оппонентами. И военные в Европе начали споро создавать замену. Самая простенькая — это австро-венгерская сталебронзовая мортира 15-cm M.80, станок которой переделали в колёсный лафет, не оснащённый чем-то противооткатным, а масса в походном положении вышла аж 2490 кг, что выше оптимальных 1600-1700 для полевой артиллерии на копытной тяге.

15-cm Mörser M.80 в годы ПМВ. Не смотря на устаревание, активно применялась в этот период, а после даже послужила на осколках империи как учебное орудие.

Немцы хорошо обдумали все выгоды и недостатки, что получает армия с появлением полевой мортиры, попробовали пострелять из своих 120-мм пушек по окопам, почесали репу и сделали несколько гаубиц калибрами 13,5 15 и 17 см. Ещё подстегнуло немцев появление во Франции полевой гаубицы Баке. От варианта мортир отказались из-за их малой дальности, в итоге получили системы с дальностью стрельбы почти в 6 км, перекрывшие возможности многих пушек. 13,5-см было ни рыба, ни мясо, а вот 15-см орудие весило 2188 кг, зато его снаряды массой до 42 кг справлялись со всеми задачами. 17-см вышла слишком уж тяжёлой. До ума Круппом были доведён 15-см вариант и ещё один, 12-см. Её бомба, начинённая порохом, не могла нормально разрушить укрепления, зато сама гаубица могла перекатываться даже расчётом. Но тогда в германскую армию была принята одна 15-cm (149,7 мм) schwere Feldhaubitze (15-cm sFH). Да, она не всегда успевала за войсками на манёврах (что произошло и с её преемницей 15-cm sFH 02 на фронтах Первой мировой), зато их выпустили минимум 870 штук и случись в 1904 с немцами война, как эти гаубицы методично бы всё перемалывали.

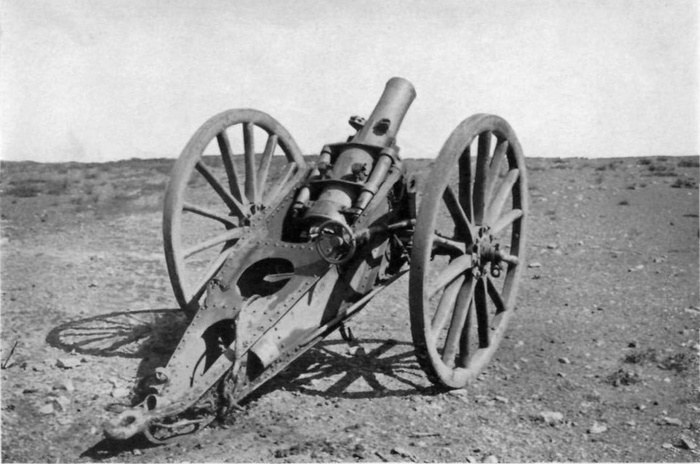

Лёгкая 12-см гаубица Круппа 1892 г. всё-таки нашла своего покупателя и им оказалась Япония. В 1898 году они закупили 32 гаубицы, сформировав из них и нескольких закупленных sFH два полка по 20 орудий. К тому моменту появились полноценные взрывчатые вещества и 120-мм ОФС с шимозой спокойно работал по всем целям. А ещё 4 штуки были закуплены бурами в 1896 г. для своей крепостной артиллерии. Масса гаубиц — 1229 кг на позиции и 2277 при транспортировке. Били орудия на 5900 м фугасными бомбами массой 27,4 кг с 2,05 кг мелинита.

Теперь вернёмся в Европу и посмотрим, что там у французов, на которых у нас постоянно оглядывались в то время. А они в 1890 г. принимают на вооружение 120-мм гаубицу Баке — obusier de 120 mm C mle 1890, которая, как и наша мортира Энгельгардта, имели противооткатные устройства, но здесь они были более прогрессивные гидропневматические. Дальность стрельбы — до 5800 м. На позиции гаубица весила 1475 кг, а на марше — 2365 кг, из-за чего после начала производства её… отрядили в осадную артиллерию, а на суше носились с идеей единой 75-мм пушки. Всего выпустили 230 орудий.

Не обошли стороной тяжёлую полевую артиллерию англичане. В 1895 г. они принимают на вооружение 5-дм гаубицу (127 мм) для основной части армии и 5,4-дм (137 мм) для войск в Индии, которым захотелось чего-то помощнее. Первое орудие имело гидравлические и пружинные противооткатные системы, а весило на позиции 1212 кг. 22,7-кг фугас с лиддитом летел на 4400 м, что, как показала позже война с бурами, было маловато. Да ещё и взрыватели часто подводили, сами гаубицы стреляли не совсем точно, посему послевкусие британской армии не особо понравилось. А ещё больше им не понравились более совершенные крупповские 12-см гаубицы. В итоге на замену 5-дюймовке была разработана 4,5-дм (114 мм) система.

Но тут свершилось одно событие. Немцы только приняли на вооружение свою 7.7-cm FK 96 ещё без противооткатных систем (решили сэкономить), как у французов оказалась новейшая mle 1897, что могла выпускать снарядов в минуту прицельно почти на порядок больше. И на эту революцию немцы оперативно ответили своей: в состав дивизионной артиллерии включили гаубицу 10.5-cm leFH 98 (leichte Feldhaubitze) — лёгкую, скорострельную, достаточно мощную и, что важно, дешёвую. Она должна была с закрытой позиции вести контрбатарейную борьбу, из-за большого угла возвышения могла работать при сложном рельефе местности, а за счёт снаряда с мелинитом — эффективно бить по полевым укреплениям.

Почему появление нормальной взрывчатки (мелинита и его вариаций) дало возможность 105-мм снарядику быть настолько крутым? Дело в том, что эта взрывчатка обладает высокой мощностью и бризантностью (способностью образовывать осколки). Так, 1 кг мелинита имеет тротиловый эквивалент примерно 1 (а для японской шимозы до 1,2), а вот чёрный порох — в районе 0,3—0,66 (в среднем около 0,45). Ещё плотность пороха была низкой, посему в один и тот же объём могло влезть в 2 раза больше по массе нормальной взрывчатки. А вот бризантность… Порох, являясь метательным взрывчатым веществом, осколки образовывал плохо. 107-мм снаряд 9-фн батарейной пушки давал 20-30 крупных медленных осколков, опасных на дистанции 4-20 м. А вот 105-мм гаубичные или 107-мм пушечные начала XX века с бризантным веществом выдавали (в зависимости от материала корпуса) от 900 до 1700 мелких и быстрых осколков, опасных на дистанции свыше 150 м. Так что попадание 105-мм гранаты рядом с бруствером просто сметало осколками и ударной волной защитников окопа, стоявших в те времена плотными рядами.

Работы лёгким 10,5-см орудиям у немцев шли ещё с 80-х годов вместе с 12-см гаубицей, но лишь с появлением нормальных порохов и взрывчатки удалось в рамках компактного снаряда реализовать возможность разрушать древоземляные укрепления, а унитарный выстрел поднимал скорострельность до 6-7 в/мин (в теории, на практике дай бог 1 прицельный дать из-за отсутствия противооткатных систем). До 1902 г. было выпущено около 600 гаубиц, что вошли в состав дивизионной артиллерии.

10.5-cm leFH 98 после модернизации 1909 г. с щитом и противооткатными системами. При массе 1145 кг гаубица била на дистанции до 6,3 км 6-7 раз в минуту.

К чему это всё? А, собственно, к тому, что в мире активно создавалась тяжёлая полевая артиллерия, которая на голову превосходила наши малочисленные мортиры Энгельгардта. Даже в рамках урезанного финансирования и превознесения идеи единой пушки с универсальным снарядом-шрапнелью, наше военное руководство отдавало себе отчёт, что коль не выпустим замену 6-дм мортире — нас будут бить, возможно даже фугасами. У нас сперва решили выбрать немецкий путь и сделать 4,2-дм (107 мм) гаубицу в ответ на leFH и 120-мм француженку. Требовалось, чтоб орудие было одновременно лёгким, дешёвым и имеющим мощную фугасную гранату. В Арткоме к 1900 г. написали требования к этой системе. Также 4,8-дм вариант заказали у Сен-Шамона. Так, стоп, а когда и почему появились требования на этот калибр?

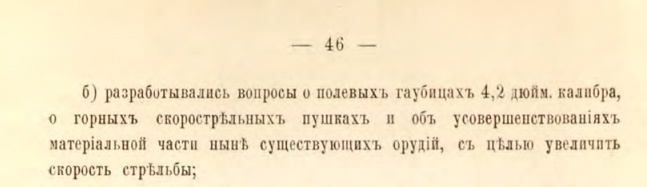

Обычно начало работ ведут от 1900 г. Но, как написано в отчёте за этот год Военного ведомства: «продолжается разработка вопросов о полевых гаубицах 4,2 и 4,8 дюйм. калибра и были заказаны опытные экземпляры этих орудий с соответствующей материальной частью для всестороннего их испытания». Значит, ищем ранее. И точно, за 1899 г. находим, что велись работы по 4,2-дюймовкам: «разрабатывались вопросы о полевых гаубицах 4,2 дюйм. калибра». Учитывая это, можно предположить, что основным мотиватором для создания новой гаубицы стала всё-таки германская leFH 98. В тоже время, в докладе от 1901 г. уже упоминают, что нужно равняться на немецкие и французские гаубицы, а в 1902 г. — на австрийские.

Идея увеличения калибра до 4,8 дм, судя по имеющейся информации, была выдвинута сверху, поскольку на то время, если посмотреть, по миру распространялся такой вот усреднённый калибр, орудия под который всё ещё легки для буксировки лошадьми, а снаряды без чрезмерных усилий переносятся одним бойцом, но уже имеют высокую мощь. Также заказываемые гаубицы должны были иметь раздельно-гильзовое заряжание, что снижает скорострельность, зато повышает его гибкость за счёт переменного заряда. То есть тут наши пути с немцами начали расходиться: вместо универсала-заменителя лёгких полевых пушек военные у нас захотели орудие мощной огневой поддержки.

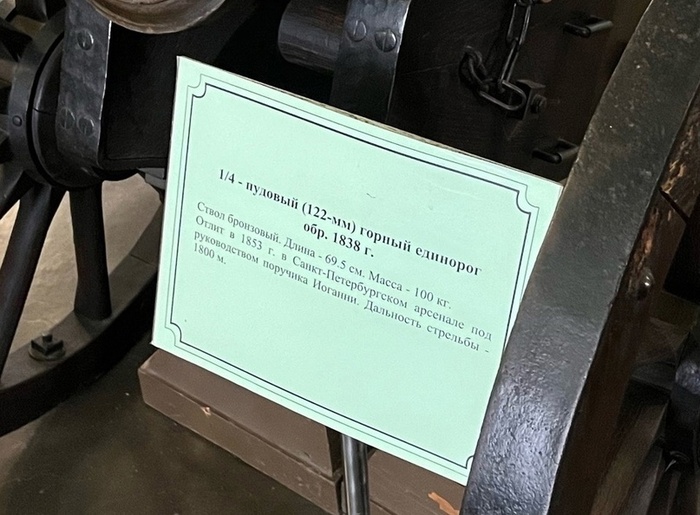

Собственно калибр 4,8 дм (121,92 мм) взят был не с потолка: с XVIII века в русской армии были на вооружении 12-фн пушки и ¼-пудовые «единороги», имеющие после стандартизации 1838 г. точно такой же диаметр канала ствола. Иногда ссылаются на то, что мол во флоте были 120-мм пушки и надо было унифицировать, но на тот момент мореманы от сухопутчиков были слишком сильно обособлены и контакты между структурами были минимальны.

В 1901 г. Путиловский завод выпустил по одному экземпляру гаубиц, которые после испытаний отправили на устранение косяков конструкции до следующего года. Снова испытания и снова неудача, а французы вообще отказались выполнять заказ. Где-то в это время калибр орудий был переименован с дюймовых на линейные обозначения. Тогда ГАУ сделало новый заказ на изготовление по одному 42- и 48-лин варианту Путиловскому и Обуховскому заводам. Производство доделанных орудий и выстрелов к ним было рассчитано аж до июня-июля 1904 г., когда русско-японская шла уже полным ходом.

И вот во время испытаний обнаружился неприятный факт — 107-мм фугасы по окопам и древо-земляным перекрытия работали не лучшим образом, а выгода массы перед 48-лин гаубицей выходила ничтожной. Позже, при испытаниях 42-лин пушки обр. 1910 г., снова оказалось, что снаряды в этом калибре работали по окопам и блиндажам не лучшим образом, если не было прямых попаданий. Для разрушения укреплений важны два фактора: кинетическая энергия снаряда, чтоб заглубиться в толщу, и масса взрывчатки в нём, чтобы в той толще всё разворотить. При равной начальной скорости, 122-мм бомба в 22-24 кг будет иметь преимущество в кинетической энергии в сравнении со 107-мм гранатой в 12-16 кг на 19-50%, а по массе заряда (2-4 кг против 1,5-2 кг) вообще до 100%, что требует врагу строить укрепления с перекрытием толще на 10-20%.

Так что выбор пал на 122-мм орудие. ИМХО, повлиял на финальное решение ещё и тот факт, что один из плюсов немецкой leFH у нас не смогли реализовать — высокую скорострельность. Наши гаубицы были с раздельно-гильзовым заряжанием, при котором легко реализовать переменных заряд. Из-за этого, опять же, ИМХО, скорострельность орудий вышла примерно одинаковая, как и масса, и тогда на первый план вышла мощность одиночного снаряда.

И вот из вышедших на финальный смотр орудий выбрали лучший вариант, которым оказался проект Путиловского завода, принятый на вооружение под наименованием 48-лин полевая гаубица обр. 1904 г. При массе 1228 кг она могла закидывать фугас в 22,3 кг на 6400 м. Скорострельность достигала 3-4 в/мин, углы наведения — до 60 град. В принципе, всё как у людей и военные даже заказали партию из 55 гаубиц для срочной отправки на фронт… Но путиловское руководство посмотрело на заказ и со словами: «А чё так много?!» — отказалось от его выполнения. Делать нечего, пришлось тащиться к немцам и заказывать их 12-см крупповские гаубицы, под японскими снарядами из которых наши бойцы в это время сражались в Манчжурии. Но и эти орудия на фронт так и не попали.

Однако, судя по обложке одного альбома, и Обуховская система прошла испытания, но подробности неизвестны. Также, в докладе 1906 г. писали: «на вооружении наших мортирных батарей имеются заказанные во время минувшей войны гаубицы трех типов: 12‑см гаубицы завода Круппа и 48‑лин. гаубицы Путиловских и Обуховского заводов». Также, в «Своде сведений о снабжении армии полевою артиллериею и выводов из этих сведений» за 1916 г. указывается, что на 1910-й в армии находилось: «24 батареи были снабжены гаубицами опытных образцов заводов Круппа (8 батарей) и 48‑лин. гаубицами — Обуховского (8 батарей) и Путиловского (8 батарей)». 18 штук сохранилось даже к 1914 г.

Сразу после войны, во время начавшейся революции, заниматься артиллерией было некогда, а потом оказалось, что и путиловская, и обуховская, и крупповская гаубицы в принципе нафиг были не нужны — все эти системы успели устареть и требовалось что-то новое, желательно с большей дальностью, совершенными противооткатными устройствами и со щитом. О них речь пойдёт в следующей части.

P.S. Интересный факт: после тяжёлых потерь при штурме Горного Дубняка провели операцию по взятию Телиша, где, при разведке боем, тоже потеряли много бойцов. Чтобы третий раз не прыгать на граблях, сформировали артгруппу для проведения полноценной артподготовки, которую не всегда удавалось организовать и в веке XX. Сперва тщательно провели разведку местности, нанеся позиции противника на карту, впервые применили дальномер для определения точной дистанции и сокращения времени пристрелки. Орудия расположили так, чтобы вести анфиладный огонь — это когда снаряды летят вдоль окопа. Выделили на всё про всё по 100 снарядов на орудие и методично обработали укрепления. Турки просто сдались. Что характерно, много крови туркам попила… шрапнель, которой били вдоль валов фортификации.

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Пост с навигацией по Cat.Cat

Также читайте нас на других ресурсах:

Телеграм ↩ – новости, заметки и розыгрыши книг.

ВК ↩ –наша Родина.

Специально для отрицателей Нюрнбергского трибунала, которые заявляют что если нет в приговоре то не считается1

Для тех кто заявляет, что Международный Трибунал в Нюрнберге не признал вину немцев в Катынском расстреле и поэтому не включил этот эпизод в Приговор, предлагаю ознакомится с несколькими отрывками из текстовых вариантов подкаста Егора Иванова, автора канала Плохой Сигнал. Для начала небольшая так сказать затравочка, для тех кто думает, что Нюрнбергский трибунал, проходил по юриспруденции принятой в современной Российской федерации. Да, мне в комментарии по этому поводу писали, что дескать в юриспруденции если обвинение по какому-то эпизоду не выдвинуто (и, соответственно, у защиты нет возможности на него ответить) - значит, в нём не обвиняли и вина не доказана. Только вот Нюрнбергский трибунал проходил не по этой вот модели юриспруденции

На самом деле, Нюрнбергский процесс проводился по нормам англо-американского права.

В мире есть две основные правовые системы: континентальная (романо-германская) и англосаксонская. И они очень разные. Романо-германская правовая семья - это государства континентальной Европы и Россия, англосаксонская - это Великобритания, её бывшие колонии и США. Первая берёт начало из Римской империи и наполеоновской Франции, вторая - из монархической Англии. Описать все их различия здесь нет никакой возможности, тем более, что они интересуют нас лишь применительно к одному конкретному случаю.

Но чтобы те, кто вообще первый раз об этом слышит, понимали всю глубину этих различий, полагаю, достаточно сообщить, например, тот факт, что в романо-германской системе основным источником права является закон - нормативный правовой акт. А в англо-саксонской системе, которая более архаична, основным источником права является судебный прецедент. То есть, если в прошлом по аналогичному делу было вынесено определённое решение, то само это решение имеет силу источника права и является обязательным при принятии дальнейших решений по аналогичным делам. Как сказано в одной из статей, Содержание права отличается сложностью и казуистичностью.

Англо-американская система предоставляет подсудимому право давать показания от своего имени под присягой. А континентальная система обычно такого права не предоставляет. В то же время континентальная процедура даёт подсудимому право, не предоставленное ему в соответствии с американской практикой, – сделать окончательное заявление в суде по окончании всех показаний и после подведения итогов адвокатами обеих сторон, не подвергая себя перекрёстному допросу. Трибунал в Нюрнберге разрешил подсудимым и то, и другое.

Судья Джексон писал:

Я был шокирован, когда услышал, что российская делегация возражает против нашей англо-американской практики как несправедливой по отношению к обвиняемому, когда он информируется о вменённом ему преступлении в общих чертах, а затем мы представляем доказательства в суде. Их метод требует, чтобы обвиняемый имел в составе обвинительного заключения все доказательства, которые могут быть использованы против него – как документы, так и показания свидетелей.

The Nurnberg Case. By Robert H. Jackson. New York: Alfred A. Knopf, 1947. P. VI стр. 85 // цит. по Савенков А. Н., Нюрнбергский процесс и развитие международной уголовной юстиции: специализированный учебный курс.

Перед тем как я представлю вам косвенные и прямые доказательства, необходимо сделать оговорку: Трибунал был международным и его создатели пытались найти золотую середину в том, что касается правовых норм. Ведь и судьи и обвинители, и защита - были представителями разных судебных систем. Однако доминировала на процессе именно англо-саксонская правовая система.

Подтверждения тому, что Трибунал работал именно по англо-саксонской системе есть в юридической литературе. Например Норберт Эренфройнд "The Nuremberg legacy" освещал Нюрнбергский процесс в качестве репортера армейской американской газеты Stars and Stripes. Сидел в первом ряду. Полученный опыт навсегда изменил его жизнь, вернувшись домой, он поступил в юридическую школу, закончив её работал судьей в Верховном суде Сан-Диего более 30 лет. В его книге «Наследие Нюрнберга» на 37-й странице читаем:

Главная проблема нюрнбергского процесса заключалась в том, что союзники устанавливали все правила. Они решали, какой закон должен действовать и какие процедуры должны выполняться в зале суда. Немецкие адвокаты не имели права голоса при принятии этих решений. Результатом стало то, что немецким юристам пришлось изо всех сил стараться освоить АМЕРИКАНСКУЮ состязательную процедуру, которая сильно отличалась от их собственной континентальной или инквизиционной системы. Им также пришлось изучить закон о заговоре, с которым они были совершенно незнакомы. До того времени понятие заговора (conspiracy) было неслыханным явлением в европейском праве. Джексон с самого начала распознал проблему. "С самого начала", - сказал он, - "было очевидно, что наша самая большая проблема заключается в том, как согласовать две очень разные системы процедур". Были достигнуты компромиссы, но в целом АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ состязательная система, запрошенная Джексоном, была принята, и немцам, нравится им это или нет, пришлось согласиться с этим.

Далее в книге описаны эти компромиссы. Они касаются порядка допроса свидетелей, защиты прав личности и других мелочей.

Тесса МакКаун - британский юрист в своей книге Нюрнберг. Процессуальные нормы международного военного Трибунала пишет на странице 6:

Принятые процессуальные нормы представляли собой сочетание англо-американской системы и системы континентальной Европы, хотя в целом они были основаны на американской модели.

Ссылается она при этом на американского судью Эвана Воллака - одного из ведущих экспертов в США по военным преступлениям и военному праву. См. Evan J Wallach "The Procedural and Evidentiary Rules of the Post-World War II War Crimes Trials: Did They Provide an Outline for International Legal Procedure?" (1998-1999) 37 Colum J Transnatl L 851 at 854;

Отголоски этого утверждения можно обнаружить даже в Википедии, при всём убожестве и ангажированности изложения на этом сайте. А именно:

Адвокаты столкнулись с незнакомыми судебными процедурами: право судей задавать вопросы и обязанность свидетелей отвечать были необычны для немецкого права. Перекрестный допрос, являвшийся нормой для их англо-американских коллег, был малопонятен адвокатам.

Прямым текстом озвучен тот факт, что на процессе доминировала англо-американская модель, и в материалах самого процесса.

Адвокат Геринга Штамер 20 ноября 1945 года подал на имя Международного Военного Трибунала заявление, в котором пытался подвергнуть сомнению юрисдикцию Трибунала. Среди прочего там сказано:

Непростое положение защиты усугубляется еще и тем, что в англо-американской процедуре, на которой основан данный процесс, отсутствует пункт, содержащийся в немецкой уголовной процедуре, согласно которому обвинение также обязано найти и представить доказательства, оправдывающие обвиняемого...

Это же, слово в слово, он повторит, обращаясь к председателю Трибунала 4 июля 1946-го года. Отто Штамер был главным адвокатом процесса. И по какой процедуре работал Трибунал, он точно знал.

Проще говоря Результат работы англосаксонского суда - всегда ДВА документа, Indictment и Judgement (Обвинение и Приговор). В первом изложены факты, во втором определены виновность и мера наказания. Всё вместе - это и есть решение суда. Поэтому второе без первого не понятно и не имеет смысла. А теперь переходим к сути.

Среди тех кто использующих этот аргумент, что если нет в приговоре а значит не считается, есть, конечно, разные люди. Есть невинные жертвы Википедии, есть неразобравшиеся, а есть убеждённые либералы и поклонники немецкой версии, намеренно распространяющие, как сегодня говорят, фейки. И прежде чем мы перейдём к доказательствам, а я надеюсь, что перейдём мы к ним уже в следующем выпуске, хотелось бы проверить этот сногсшибательный аргумент с позиции логики. Воззвать, так сказать, к разуму носителей аргумента. Отсюда сразу вопрос: Что насчёт зверского истребления мирного населения Ленинграда?

Из Обвинительного Акта:

В Ленинградской области было убито и замучено свыше 172 000 человек, включая свыше 20 000 человек, которые погибли в Ленинграде в результате варварских артиллерийских обстрелов и бомбёжек.

Но в Приговоре нет даже упоминания Ленинграда. По катынскому лесу, где расстреляны свыше 10-ти тысяч человек, рубка длится годами. Но кто же убил 172 тыс. человек в Ленинградской области?

Кто разрушил Варшаву?

В документе процесса СССР-93 приведена немецкая телеграмма, содержащая приказ о разрушении Варшавы. Трибунал принял этот документ.

А теперь вопрос: упомянуто ли в Приговоре Трибунала это преступление? И даже больше. Есть ли разрушение Варшавы в Обвинительном Акте? Ответ: нет, в этих документах не упоминается это преступление. Кто же разрушил Варшаву? И самое главное, в рамках нашего разговора, зачем Трибунал вообще возился с этим преступлением, если его даже в Обвинительном Акте нет?

А ведь поляки написали про Варшаву отдельный отчёт, в котором подробно описали разрушенный город и многое другое. Ссылки оставлю, там сотни страниц. И почему всё это в архиве Нюрнбергского Трибунала? Зачем?

В документах трибунала Варшава упоминается 681 раз, в 37 томах из 42. И зачем?

В приговоре Варшава упомянута всего 10 раз, но это - разграбление музеев и уничтожение варшавского гетто, которое предшествовало уничтожению города.

А кто же разрушил Варшаву?

Могут сказать, что документы о Варшаве передали уже после того как был составлен Обвинительный Акт. Но и документ об уничтожении еврейского гетто был передан тогда же, а это преступление упомянуто в Приговоре.

Трибунал не решал вопрос "было или не было". Трибунал решал вопрос "кто виноват". О том, что Варшава разрушена, было всем известно и без документов. Трибунал мог упомянуть разрушение Варшавы хотя бы в приговоре. Но не упомянул.

И какое же объяснение? Заговор? Халатность? Преступление не было признано за немцами? Тогда кто разрушил город?

Бухенвальд в Приговоре

Что насчёт Бухенвальда, например? Или Дахау?

Из Обвинительного Акта Нюрнбергского Трибунала:

22 761 насильно угнанных умерли от истощения в Бухенвальде в период между 1 января 1943 г. и 15 апреля 1945 г.; 11 560 арестованных умерли от истощения в лагере Дахау (большинство из них в блоке №30, отведённом для больных и слабых) в период между 1 января и 15 апреля 1945 г.

Дахау в приговоре упомянут один раз. А именно:

В августе 1942 года в Дахау жертвы погружались в холодную воду и оставлялись там до того, пока температура их тел не понижалась до 28° по Цельсию, после чего они немедленно умирали.

Это всё, что вошло в Приговор. И где здесь 11 560 умерших от истощения? Они куда-то пропали, Трибунал отверг, не поддержал, не включил? Точно? И где об этом почитать? Где-то в материалах Нюрнберга есть отвержение этого обвинения?

Бухенвальд в материалах Трибунала упомянут 28 раз.

В документах и показаниях свидетелей - 7 раз;

В речах обвинителей - 12 раз;

В обвинительном заключении - 9 раз;

В приговоре - НОЛЬ раз.

Бухенвальд разбирали 28 и 29 января 1946 г. Двое выживших узников - Виктор Дюпон и Альфред Балаховски - лично присутствовали в зале суда и дали показания. В зале суда показали кинохронику из Бухенвальда. Но в приговоре нет слова "Бухенвальд".

И кто же убил тысячи заключённых? НКВД? Американцы? Они убились сами? Или всё это фальсификация? Чья? Зачем?

Возможно, кто-то вспомнит про Бухенвальдский процесс 1947 года и скажет, что Бухенвальд разбирали отдельно. Но этот процесс не имел международного статуса. Его второе название - "США против Йозиаса князя Вальдекского и других". Которых судили за превышение полномочий и уголовщину.

Обвиняемыми были местное начальство, лагерные врачи, охранники, начальник крематория и некоторые заключённые, служившие немцам. Лагерь создали не они, приказы об убийствах отдавали тоже не они.

Главного фигуранта - князя Йозиаса - приговорили к 20 годам тюрьмы, из которых он отсидел всего три. Некоторых надсмотрщиков повесили. А что же главные военные преступники? Невиновны, выходит?

В Приговоре, среди прочего упоминаются факты вывоза с оккупированных территорий редких картин и других произведений искусства.

То есть получается, что Международный Трибунал осудил главных военных преступников за воровство золотых канделябров, но не осудил их за Бухенвальд? За жестокое обращение, за убийства, за голод, за пытки и за медицинские эксперименты над людьми, которые суть обычное живодёрство, за всё это Трибунал не осудил главных военных преступников, хотя обвинение включило всё это в Обвинительный Акт? … Какой дурак в это поверит?

Ну, хорошо. Есть Обвинение, есть стенограммы допросов типа Из показаний охранника лагеря Бухенвальда Пфаффенбергера об использовании кожи татуированных заключенных (стр. 828), и что же? Где хоть какое-то решение? Они оправданы по Бухенвальду? И почему молчал Комитет Обвинителей? Почему ни один из них не выступил по поводу молчания судей относительно Бухенвальда? Почему все молчали? Почему обвинение осталось в Обвинительном Акте? Почему нет упоминания о невиновности преступников по конкретно этому обвинению? Так для чего собирались-то ? То есть просто поболтали на эту тему и разошлись?

Снова возникает законный вопрос: какой дурак в это поверит?

Чего ещё нет в Приговоре

Да, и что же тогда по десяткам других эпизодов из Обвинительного Акта, которые не упомянуты в Приговоре?

Что имеется в виду? А вот послушайте. Есть в Обвинительном Акте, но не упомянуты в Приговоре:

- убийства в концентрационном лагере Бельзен

- убийства в концлагере Бриндоние

- убийства в концлагере Грини

- убийства в концлагере Натцвайлер

- убийства в концлагере Равенсбрюк

- убийства в концлагере Вугте

- убийства в концлагере Амерсфурте

- облавы во Франции, которые

Цитата:

…сопровождались жестоким обращением и пытками, проводившимися самыми разнообразными способами, такими, как погружение в ледяную воду, удушение, вывертывание конечностей и использование таких инструментов пытки, как железный шлем и электрический ток.

Пардон, а кто же совершил все эти чудовищные преступления? И кто понёс ответственность за их совершение? И как мы теперь понимаем, после того как романовы-штефановы открыли нам глаза, раз все эти преступления не упомянуты в Приговоре, значит, к немцам они не имеют никакого отношения. Тогда зачем их вообще оглашали в Обвинительном Акте? Зачем он вообще нужны? И почему текст Приговора ссылается на этот бесполезный документ? Почему, когда в Приговоре говорится о виновности или невиновности (есть там и такое) подсудимого, указываются разделы Обвинительного Акта?

Геббельсовцы рассказали и объяснили нам, что если кто-то из нацистских преступников в чём-то обвинялся, то в приговоре обязательно должны быть перечислены все преступления. А если не перечислены, то, значит, не признаны за немцами. Правда, в самом Приговоре вполне доходчиво объясняется, что

военные преступления совершались в таком широком масштабе, которого не знала история войн. Невозможно в рамках данного приговора соответствующим образом вновь рассмотреть их или перечислить массу документальных и устных доказательств, которые были представлены на Суде.

Это понятно и логично. Но, я надеюсь, вы не ставите какой-то там исторический документ, какой-то там Приговор, какого-то непонятного Трибунала выше смелых открытий наших катыноведов и историков-просветителей? Сказано же вам, если нет в Приговоре, значит, это не немцы. Усвоили? Остались вопросы? Что вы говорите? “А кто же тогда?”. Неизвестно. А хоть бы и НКВД, почему нет? У вас есть документы, что это не НКВД? Нет. Ну, вот и всё.

Продолжаем.

Стерилизация женщин в Освенциме и Равенсбрюке. Упомянуты прямым текстом в Обвинительном Акте, но ни слова об этом нет в тексте Приговора. Кто это сделал? Давайте, валяйте, доказывайте, что это не немцы, ведь нет же об этом ничего в Приговоре!

пересадка костей и вырезывание мышц в Равенсбрюке

- это цитата из Обвинительного Акта, но в приговоре нет даже упоминания этого концлагеря. Кто-то что-то сфальсифицировал, я полагаю? Уж не комиссия ли Бурденко наураганила? Заставила людей лжесвидетельствовать за Равенсбрюк.

Из Обвинительного Акта Трибунала:

В ходе предумышленной кампании террора, начатой немцами в Дании во второй половине 1943 года, 600 датских подданных были убиты; кроме этого, за время немецкой оккупации Дании большое количество датских подданных было подвергнуто пыткам и жестокому обращению всякого рода. Кроме этого, приблизительно 500 датских подданных были умерщвлены под пытками и другим путем в немецких тюрьмах и концентрационных лагерях.

Желаю успеха всем геббельсовцам в поисках упоминаний этих преступлений в Приговоре. Про Данию там только то, что она была оккупирована, а это не то же самое, что намеренный террор и убийства.

В Вугте, в Голландии, во время эвакуации лагеря было расстреляно около 400 человек.

400 человек расстреляны, говорит обвинение. Кто ж виноват? Где упоминание в приговоре?

9 раз в Приговоре упоминается Люксембург, но где же рассказ вот об этом:

В Люксембурге во время немецкой оккупации 500 человек были убиты; кроме того, еще 521 человек был незаконно казнен по приказу специальных трибуналов, так называемых «зондергерихте». Многие в Люксембурге были подвергнуты гестапо пыткам и жестокому обращению. Не меньше 400 люксембургских подданных было заключено в тюрьму за период немецкой оккупации, из них по меньшей мере 400 человек были убиты.

Из всего этого Приговор говорит лишь:

Летом 1944 года айнзатцкоманда Зипо и СД в Люксембурге отправила людей в заключение в концлагерь Заксенхаузен только потому, что они являлись родственниками дезертиров.

То есть остальное не доказано? И почему? Просто потому что Трибунал не пожелал снова перечислить в Приговоре всё то, что перечислялось в ходе процесса целый год?

В период между мартом 1944 года и апрелем 1945 года в Италии по меньшей мере 7500 мужчин, женщин и детей, начиная с младенцев и кончая глубокими стариками, были убиты немецкими солдатами в Чивителле, в ардеатинских пещерах в Риме и в других местах.

И где в Приговоре эта Чивителла? А про Майданек в Приговоре сказано лишь, что он “печально известен”, как и Треблинка. В чём же печаль? Может, там кормили плохо? Может, тучка над ним всегда висела? Может, матрасы у заключённых были недостаточно мягкими, а свидания с родными слишком редкими? Ничего не сообщает нам об этом Приговор Трибунала. Как же нам узнать?

Во Львовской области и в г. Львове немцы истребили около 700 000 советских людей - где упоминание об этом в Приговоре? Кто убил всех этих людей?

В Яновском лагере было уничтожено 200 000 мирных граждан. Наиболее изощренные методы жестокости применялись во время этого истребления, как то: распарывание животов и замораживание людей в кадках с водой. Массовые расстрелы проводились под Музыкальное сопровождение оркестра, составленного из заключенных.

Это всё из Обвинительного Акта, а где упоминание в Приговоре?

В Эстонской ССР они расстреляли десятки тысяч людей, и только п один день, 19 сентября 1944 г., в лагере Клога немцы расстреляли 2 000 мирных граждан. Трупы они сожгли на кострах.

В Литовской ССР имели место массовые убийства советских граждан, а именно: в Понарах, по меньшей мере, 100 000, в Каунасе больше 70 000, в Алитусе около 60 000, в Пренай свыше 3 000, в Вилиямполе около 8000, в Мариямполе около 7 000, в Тракай и в соседних городах 37 640 человек.

Ну, нет в Приговоре никаких Пренай и Тракай. Ну, не делали этого немцы, да?

В Ставропольском крае в противотанковом рву, недалеко от станции Минеральные Воды, и в других городах были истреблены десятки тысяч людей. В Пятигорске многие были подвергнуты пыткам и преступному обращению, включая подвешивание к потолку и другие способы. Многие жертвы этих пыток были затем расстреляны.

В Краснодаре около 6700 человек гражданского населения было убито путем отравления газом в «душегубках» или были замучены и расстреляны.

В Сталинградской области более 40 000 человек было убито и замучено. После того, как немцы были изгнаны из Сталинграда, было найдено больше тысячи изувеченных трупов местных жителей, на которых были следы пыток. У 139 женщин руки были мучительно скручены назад и связаны проволокой. У некоторых из них были отрезаны груди, уши, пальцы рук и ног. На их телах были следы ожогов. На трупах мужчин была выжжена железом или вырезана ножом пятиконечная звезда. У некоторых из них были распороты животы.

В Орле было убито более 5000 человек.

В Новгороде и в Новгородской области многие тысячи советских граждан были расстреляны, погибли от голода и пыток. В Минске десятки тысяч граждан были убиты таким же образом.

В Бабьем Яру, вблизи Киева, они расстреляли свыше 100 000 мужчин, женщин, детей и стариков. В этом городе в январе 1942 года, после взрыва в немецком штабе на Дзержинской улице, немцы арестовали в качестве заложников 1250 человек стариков, несовершеннолетних, женщин с грудными детьми. В Киеве они убили свыше 195 000 человек.

В Ровно и в Ровенской области они убили и замучили свыше 100 000 мирных граждан.

В Днепропетровске, вблизи Транспортного института, они расстреляли и бросили живыми в огромный овраг 11 000 женщин, стариков и детей.

В Каменец-Подольской области 31 000 евреев были убиты и уничтожены, включая 13 000 человек, привезенных из Венгрии.

В Одесской области было убито, по меньшей мере, 200 000 советских граждан. В Харькове около 195 000 человек было замучено, расстреляно или удушено в «душегубках».

В Гомеле немцы собрали местных жителей в тюрьму, подвергли их пыткам, а затем привели в центр города и публично расстреляли.

И вы что, думаете, всё это есть в Приговоре? Или думаете, это конец? Нет, конечно.

С 6 сентября по 24 ноября 1942 г. в районе Бреста, Пинска, Кобрина, Дивина, Малориты и Берёзы-Картузской около 400 детей было расстреляно немецкими карательными отрядами.

В Яновском лагере в городе Львове немцы убили 8 000 детей за два месяца.

На курорте Теберда немцы истребили 500 детей, страдавших костным туберкулезом, которые были на лечении в санатории.

На территории Латвийской ССР немецкие захватчики убили тысячи детей, которых они привезли туда вместе с родителями из Белорусской ССР и из Калининской, Калужской и других областей РСФСР.

И там дальше ещё длиннющий перечень преступлений нацистов. Тех самых нелюдей, которых так настойчиво пытаются сегодня отмазать от их преступлений некоторые деятели.

Ведь этих преступлений нет в Приговоре! А кто вам сказал, что всё это должно быть перечислено в Приговоре? Зачем? И как это физически возможно?

Десятки тысяч советских военнопленных были замучены и убиты в «Гросс-лазарет» в Славуте.

В Югославии 15 августа 1941 г. германское военное командование официально сообщило, что деревня Скела была сожжена дотла, а жители ее перебиты по приказу командования. По приказу командующего армией Херстерберга карательная экспедиция из отрядов СС и полевой жандармерии разрушила деревни Мачко-вац и Крива Река в Сербии, и все жители были перебиты. Генерал Фриц Нейдхольд (369 пехотная дивизия) 11 сентября 1944 г. дал приказ разрушить деревни Загнизды и Удоры, повесить всех мужчин и увести всех женщин и детей. В Чехословакии нацистские заговорщики также практиковали бессмысленное разрушение населенных пунктов. Лезаки и Лидице были сожжены дотла, а жители перебиты.

Это всё ещё Обвинительный Акт. Но в Приговоре НЕТ никаких Мачко-вац и Крива Река. А Сербия там вообще не упоминается. Повешенные мужчины и угнанные в рабство женщины и дети? Забудьте. Наши либералы, со своей формулой “нет в Приговоре, а значит, это не немцы” полностью оправдали нацистов. Возможно, сербы сами повесились, предварительно запалив свои деревни и выгнав куда-то женщин и детей. Видимо так мы должны рассуждать после объяснений историков-просветителей.

Это была иллюстрация того, до какой степени мерзости в стремлении отмыть от грязи нацистов готовы опуститься сторонники немецкой версии . Им хоть с чёртом, лишь бы против советской власти, которой уж 30 лет как нет.

Совершенно идиотская, придурочная, вывернутая наизнанку “логика” либералов находит живой отклик у публики. Не проходит и дня, чтобы ко мне в комментарии не притащилась очередная жертва пропаганды с заверениями о том, что Трибунал не признал катынский расстрел за немцами, а потому не включил этот эпизод в Приговор. Когда такого, ушибленного Википедией, просишь показать в стенограммах процесса тот самый момент “непризнания”, он либо тут же исчезает, либо начинает исполнять убогие прыжки, смешные ужимки, жалкие отползания с подползаниями, что угодно, какого угодно уровня демагогия, лишь бы не признать очевидных фактов:

Первое. Стенограммы заседаний Международного Трибунала в Нюрнберге НЕ СОДЕРЖАТ никаких “отрицаний” или “непризнаний” со стороны судей относительно конкретного пункта Обвинительного Акта, где говорится о катынском расстреле.

Второе. Масса эпизодов совершения нацистами самых чудовищных преступлений не только не включена в текст основного Приговора, но и они и не должны были быть там. О чём Приговор сообщает нам прямым текстом. Всё, что перечислено в приговоре, - это ПРИМЕРЫ преступлений нацистов, которые в Обвинительном Акте рассортированы по возможности по разным разделам. Приговор же по каждому из конкретных обвиняемых сообщает, что он признан или не признан виновным по такому-то разделу, ссылаясь при этом, разумеется, на Обвинительный Акт.

Полные текстовые вариант статьи, находятся по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Ну как, есть еще желающие заявить, что если нет в приговоре, то не считается? Ну конечно же такие имеются, вроде MaxsimilianLi, которые будут цепляться за нет в приговоре, а значит не считается , до последнего, потому что у него окончательно промыты мозги. Но эта статья и не ставит задачу переубедить его, ибо это невозможно, так что он и дальше продолжить врать, изворачиваться, как и польский пропагандист на зарплате Сергей Романов. Хотя может MaxsimilianLi и есть этот самый Сергей Романов, на которого любят ссылаться сторонники немецкой версии?

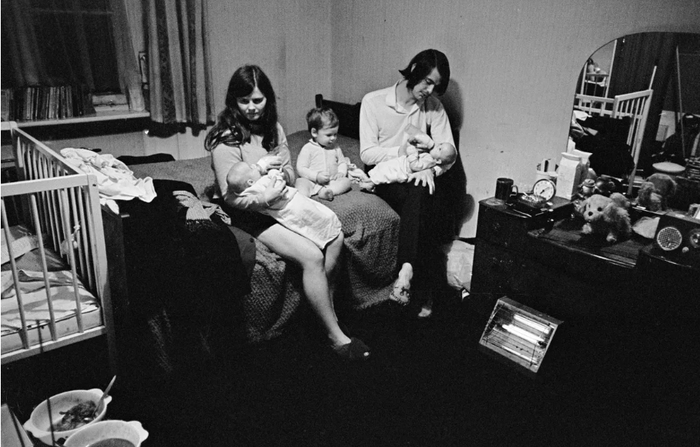

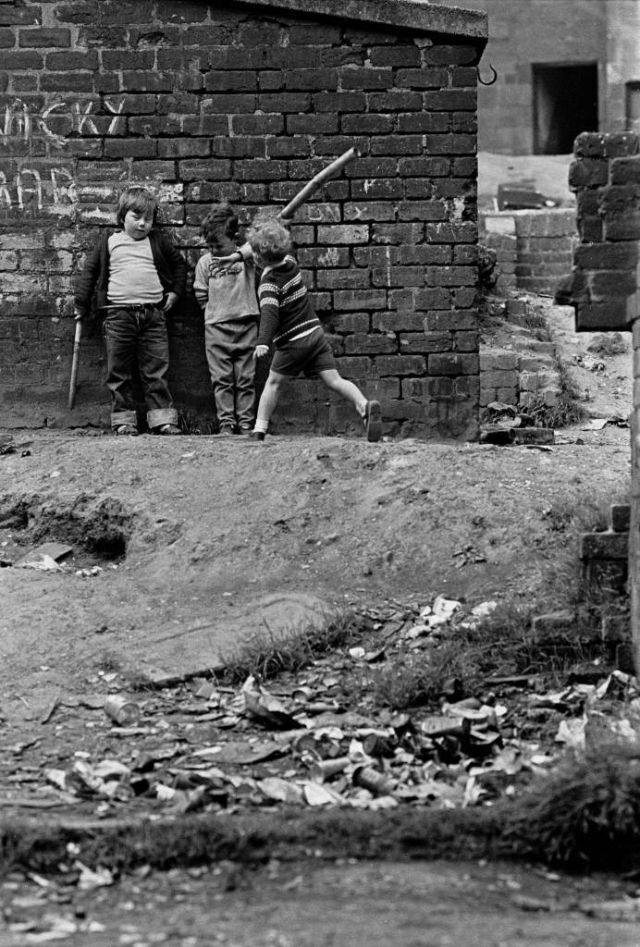

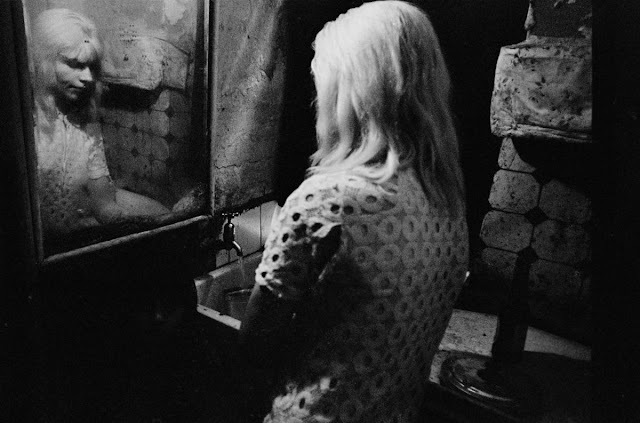

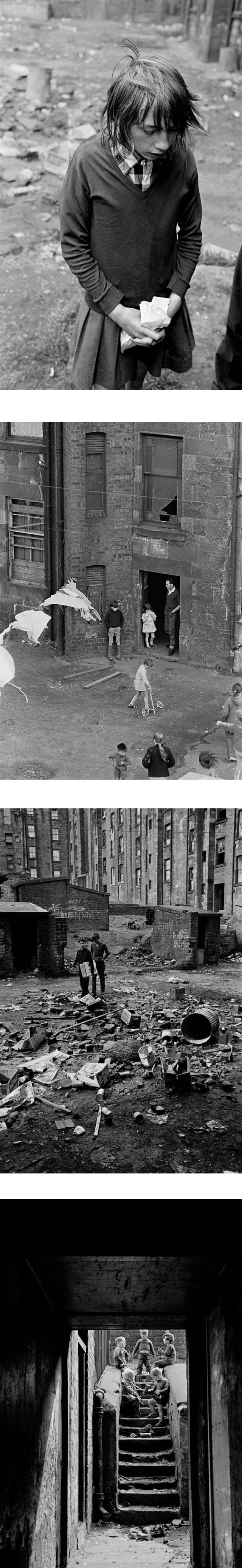

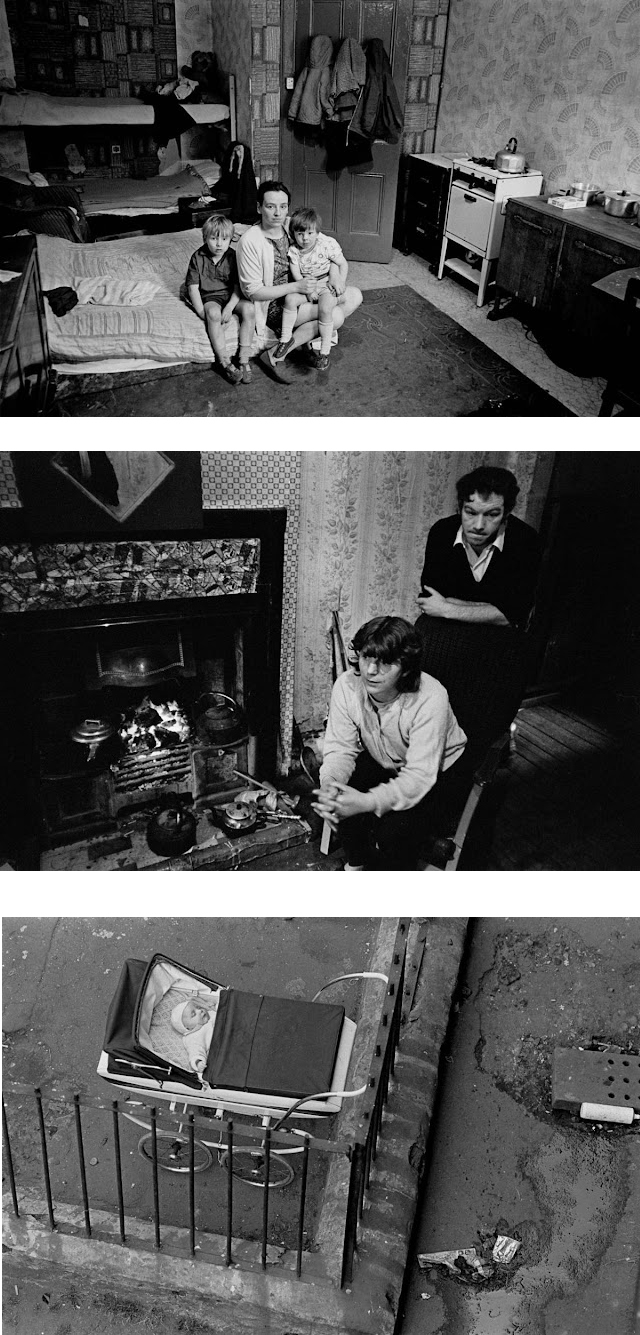

Бедность с британским акцентом1

Ник Хеджес – легендарный британский фотограф, прославившийся благодаря серии мрачных фотографий. Небольшой проект о проблемах ветхого жилья в итоге вызвал большой резонанс в обществе.

Ник Хеджес родился в 1943 году, изучал фотографию в Бирмингемском университете с 1965 по 1968 год. Из воспоминаний фотографа о начале творческого пути: «Это был 1966 год, и я жил в Хэндсворте в Бирмингеме. Я был большим поклонником джаза и узнал об этом пабе «Кросс Ганс» на Сохо-роуд, где проходили вечера карибского джаза. В те дни в Хэндсворте не было расовой напряжённости, которая появилась позже. Музыканты не были знаменитыми или кем-то в этом роде — просто группа местных парней, игравших потому, что им это нравилось. Это была крошечная комната; группа занимала по меньшей мере половину пространства. Парень, склонившийся над сценой в светлом плаще, был саксофонистом и лидером группы. Ещё один парень держал банджо на коленях, а тот, что слева, играл, кажется, на губной гармошке.

Но человек, чьё присутствие я ощущал сильнее всего, был парень с контрабасом. Он был выше всех остальных, и у него был очень спокойный, величественный вид. Я видел, что он был в центре внимания группы, и, встав позади других музыкантов, я оказался на линии их взглядов и смотрел через них на него. Единственным источником света были две голые лампочки, прикрытые абажуром, покрытым никотиновой копотью. Я использовал умеренно широкоугольный объектив, наверное, 35-миллиметровый — если взять объектив пошире, то потеряется ощущение тесноты и интимности, и тогда снимок не получится. Это было очень атмосферно — и здорово, что они были в этих шляпах с помпонами.

Мне было 22 года, когда я сделал этот снимок, и он стал для меня началом пути к тому, чтобы стать профессиональным фотографом. Я считаю, что документальная фотография — это особое сочетание мастерства, навыков и интереса к объекту съёмки. На этом снимке я ещё учился и снимал при очень слабом освещении, так что это был полезный опыт.

Мне повезло. Мне никогда не приходилось работать в сжатые сроки, так что у меня было время. Если вы можете подождать, вы можете наблюдать за развитием ситуаций и обобщать их. Вы должны быть уверены, что то, что вы делаете, соответствует интересам людей, которых вы представляете, и ситуации, в которой они находятся.

Благотворительная организация «Shelter» («Приют») была основана в 1966 году с целью привлечь внимание к проблемам с ветхим и аварийным жильём. «Приют» искал фотографа для своих проектов. Хеджес был начинающим фотографом в поиске работы. Позже он вспоминал: «Это произошло случайно. Я только что зарегистрировался как безработный и сидел в офисе Бирмингемского жилищного фонда. Я наклеивал большие фото на стенды для выставки. Кто-то просунул голову в дверь, посмотрел на снимки и сказал: „Хорошие фотографии“. Примерно через две недели мне позвонили из «Приюта» и спросили, не хочу ли я присоединиться к ним, чтобы документировать проблемы с жильем по всей стране. Случайности играют такую большую роль в нашей жизни, что мы часто не признаем этого». Хеджес с 1968 по 1972 год делал фотографии в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Лидсе, Брэдфорде, Шеффилде, Ньюкасле, Глазго и других местах.

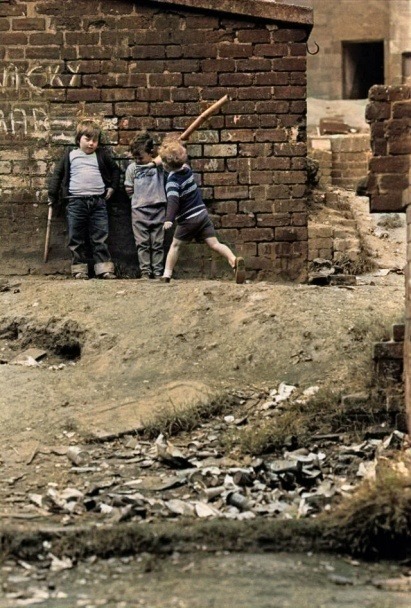

Из воспоминаний фотографа: ««Некоторые районы, которые мы фотографировали, были довольно пустынными и, возможно, наполовину заброшенными. Вы бы увидели, что многие многоквартирные дома были пустыми. На улицах было мало машин. Вам бы точно не захотелось там оказаться… Это было неприятное место. Кто-то, кто посмотрел на фотографии, сказал: «Это напоминает мне те снимки Сараево, которые были сделаны в 1990-х годах; кажется, что там идёт война — такая же разруха».

«Кризис трущоб существовал в Великобритании с 1930-х годов, — говорил Хеджес в интервью Observer. — Но Вторая мировая война задержала реализацию многих планов по сносу трущоб. Затем после войны наступил период бедности, когда у страны просто не было денег. Реальная ликвидация трущоб, начавшаяся в 1950-х годах, была отложена. То, что вы видите, — результат этой задержки. Странно видеть эти фотографии — снос трущоб был запланирован за 30 или 40 лет до этого, но всё было остановлено из-за войны и последующей реконструкции».

Спустя 50 лет британское издание Гардиан решило разыскать героев фотографий и узнать, как сложилась их жизнь. Нескольких действительно нашли.

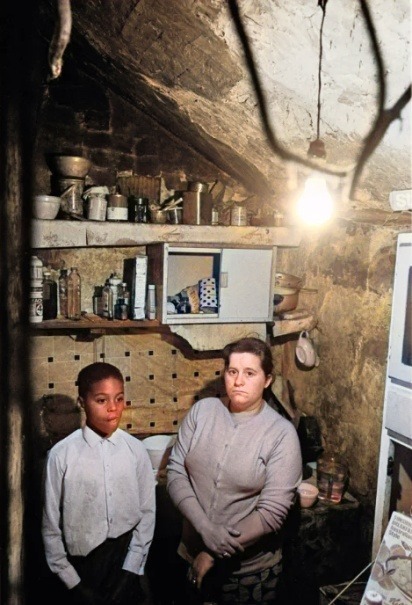

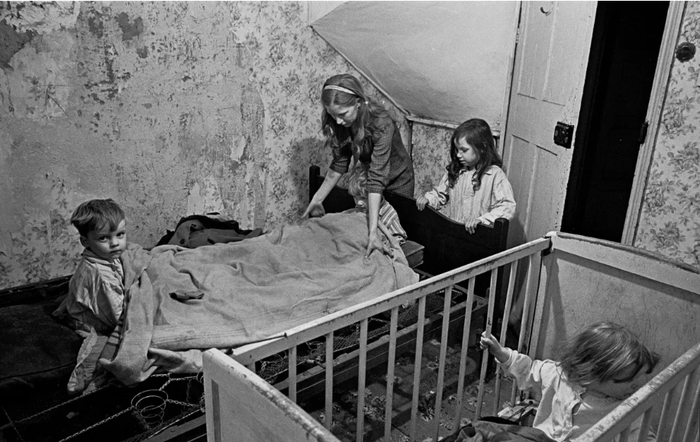

Это фото сделано в печально известном лондонском районе Уайтчепел, том самом, где орудовал Джек-потрошитель. Крайняя девочка справа - Ширли Рамп. Выйдя замуж, она сменила не только фамилию, но и имя. Теперь её зовут Клэр Эванс, и она живёт в Бирмингеме. Она сетовала изданию: «Даже сорняки не росли, так было темно. И мы всегда были голодны».

Ей давали пустышку, пока ей не исполнилось шесть лет, и она спала в одной кровати с двумя братьями и сестрой, потому что её семья не могла позволить себе отопление в квартире. Благодаря помощи «Приюта» семья смогла переехать в Питерборо. По её мнению, её брат не выжил бы в тех условиях, к которым она привыкла, а «в новом доме был сад с яблоней и грушей. Там было просторно. Это было похоже на выигрыш в лотерею в наши дни».

Колин был одним из шести детей в семье Ньюлав, которые спали в одной комнате, а самый младший — в ящике. Его отец разводил собак, и часто щенки спали в ящиках рядом.

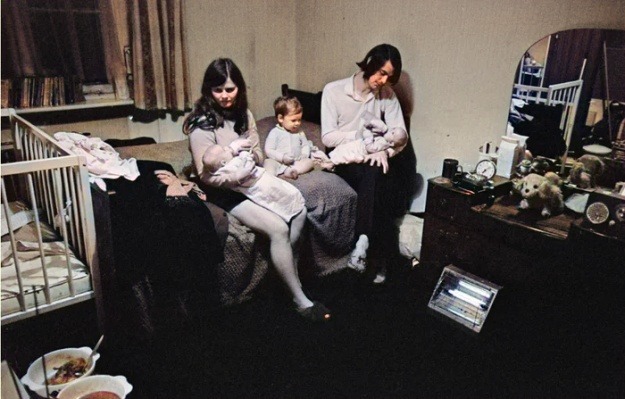

Семья, живущая без газа, Ливерпуль, 1970 год: мать готовит у камина, а её сын-подросток наблюдает за ней

Мать и дети занимаются стиркой, Солфорд, 1971 г. Это изображение было использовано для региональной выставки в Манчестере

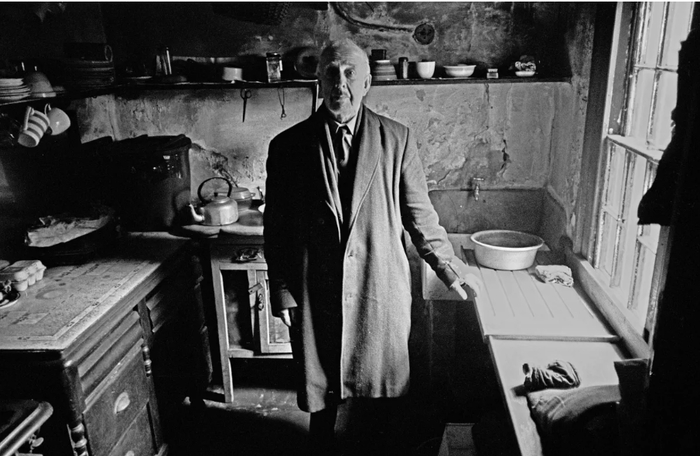

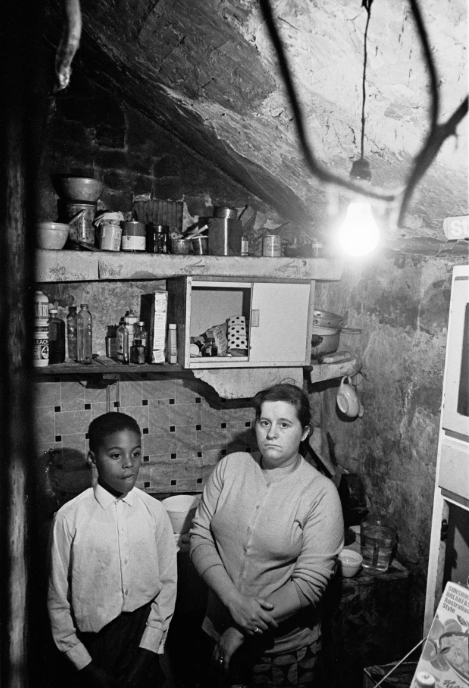

Мать и сын на кухне в Манчестере, 1969 г. Это изображение было использовано для региональной выставки в Манчестере

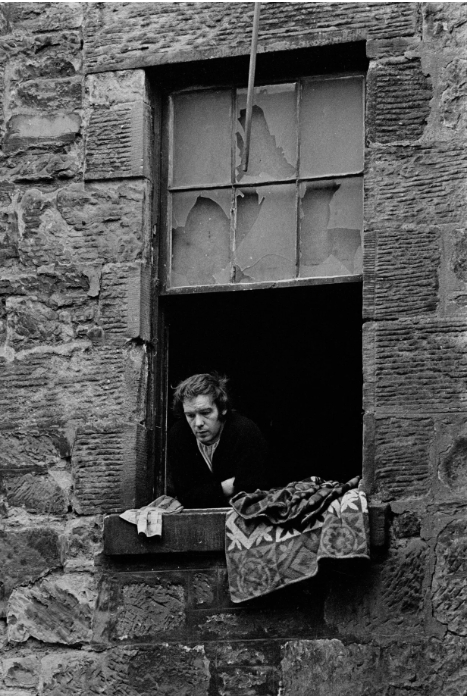

Далее серия фотографий из Глазго (Шотландия):

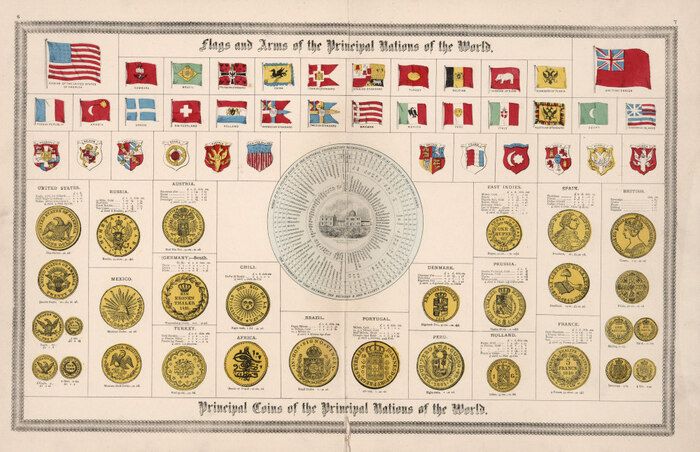

Флаги и гербы основных стран мира, 1874 г

Источник: Lloyd's Handy Atlas, Containing Maps Of The World, And Its Grand Divisions, The United States, And The Different States And Territories Of The Union, Etc., Etc. Letter-Press Matter Embracing The Census Of 1870, And A List Of All The Post Offices In The United States. Published By D.L. Guernsey, Concord, N.H. 1874. Entered ... 1872, by H.H. Lloyd, & Co. ... Washington.

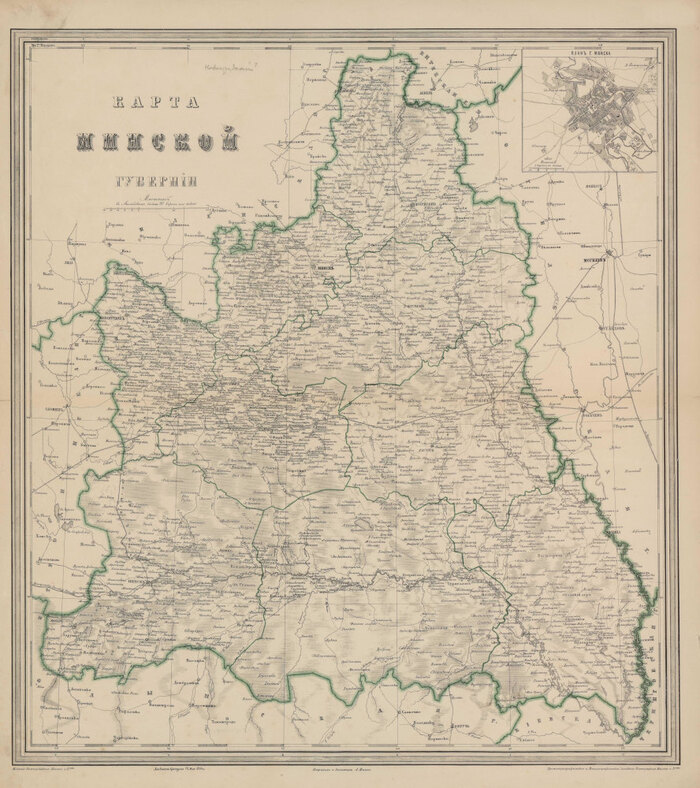

Карта Минской губернии, 1864 г

Хромолитографическое и металлографическое заведение Полторацкого Ильина и Ко.

Исправил и дополнил А. Ильина.

Масштаб 20 вёрст в английском дюйме.

Скачать подробную карту (5 953 x 6 707 px)

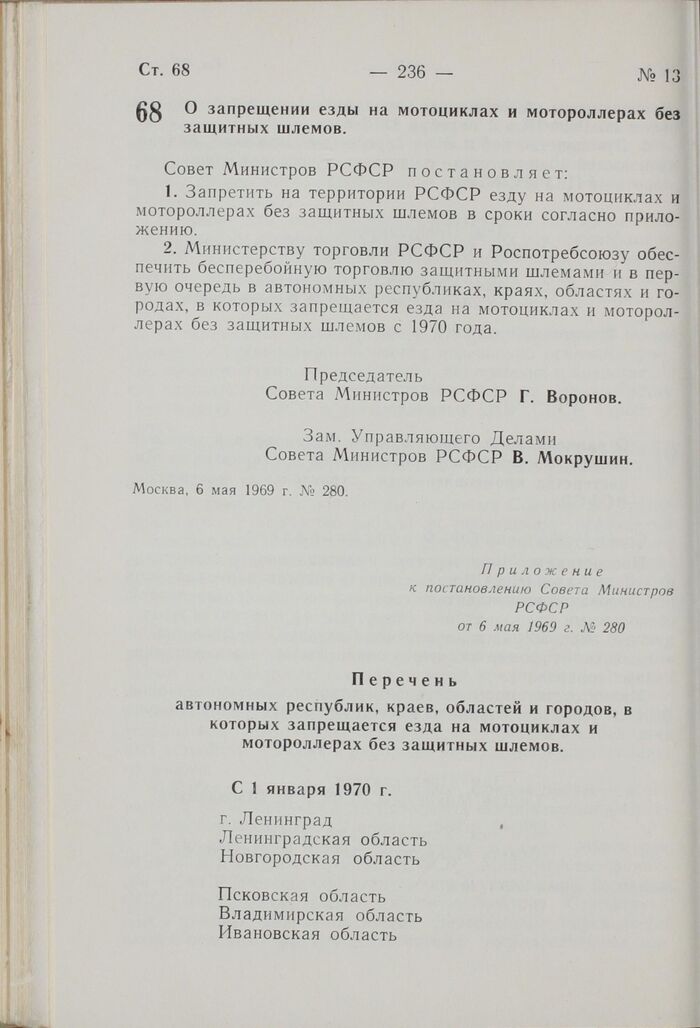

В РСФСР ездить без шлемов защитных на мотоциклах и мотороллерах запрещено в начале 70-х годов двадцатого века

О запрещении езды на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов.

Совет Министров РСФСР постановляет:

1. Запретить на территории РСФСР езду на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов в сроки согласно приложению.

2. Министерству торговли РСФСР и Роспотребсоюзу обеспечить бесперебойную торговлю защитными шлемами и в первую очередь в автономных республиках, краях, областях и городах, в которых запрещается езда на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов с 1970 года.

Председатель Совета Министров РСФСР

Г. Воронов.

Зам. Управляющего Делами Совета Министров РСФСР

В. Мокрушин.

Москва, 6 мая 1969 г. № 280.

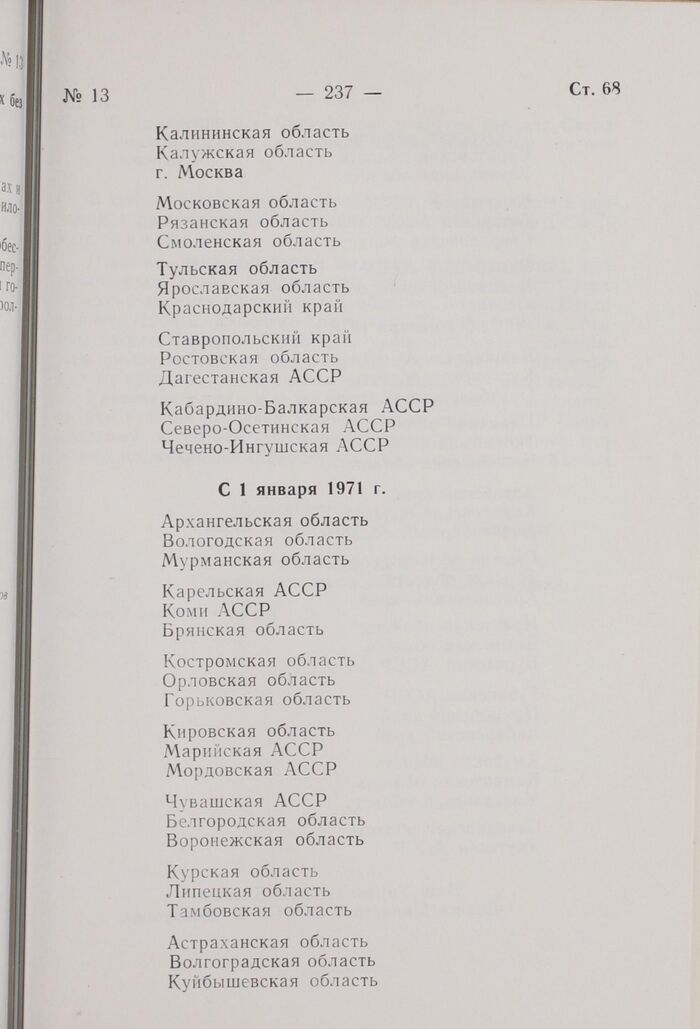

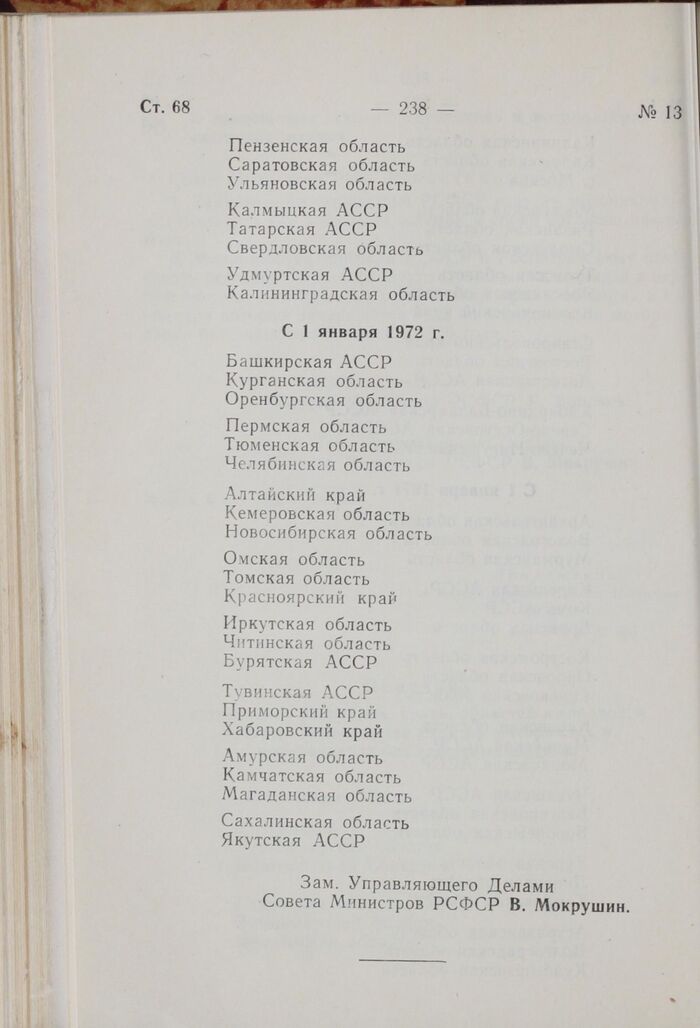

Приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 6 мая 1969 г. № 280 Перечень автономных республик, краев, областей и городов, в которых запрещается езда на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов.

Электронная библиотека исторических документов (ЭБИД) | Постановление Совета Министров РСФСР. О запрещении езды на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов. 6 мая 1969 г. № 280

Источник: Постановление Совета Министров РСФСР. О запрещении езды на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов. 6 мая 1969 г. № 280// Собрание постановлений правительства РСФСР за 1969 г. № 1-26. — М.: Юрид. лит., б. г.

Постановление Совета Министров СССР. О повышении безопасности движения в городах, других населенных пунктах и на автомобильных дорогах. 29 ноября 1967 г. №1092

<...>

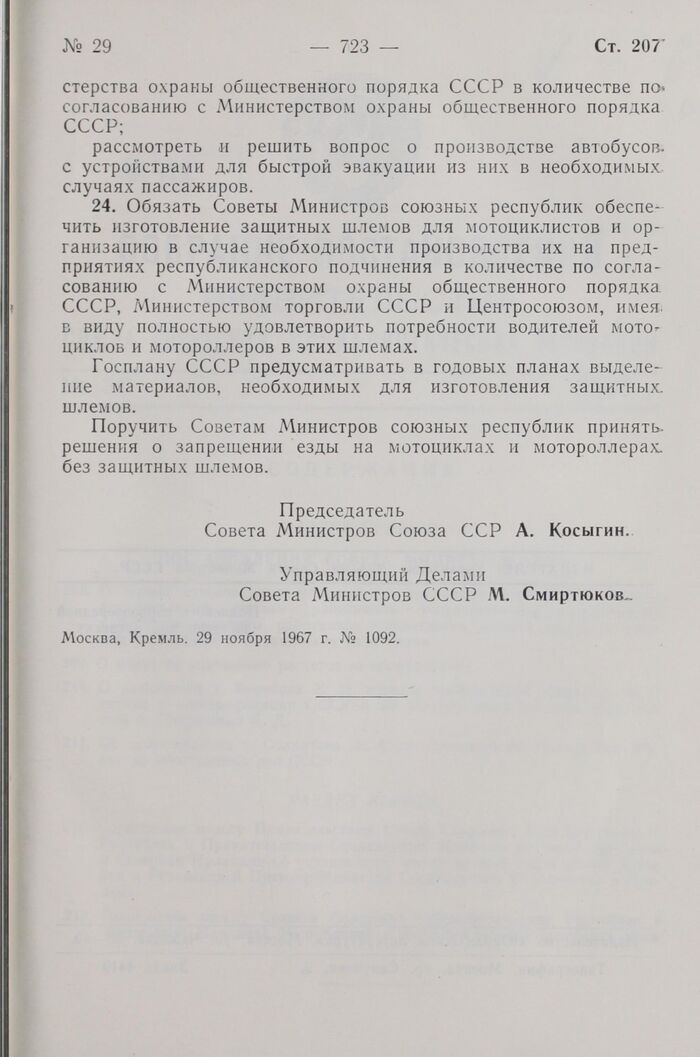

24. Обязать Советы Министров союзных республик обеспечить изготовление защитных шлемов для мотоциклистов и организацию в случае необходимости производства их на предприятиях республиканского подчинения в количестве по согласованию с Министерством охраны общественного порядка СССР, Министерством торговли СССР и Центросоюзом, имея в виду полностью удовлетворить потребности водителей мотоциклов и мотороллеров в этих шлемах. Госплану СССР предусматривать в годовых планах выделение материалов, необходимых для изготовления защитных шлемов.

Поручить Советам Министров союзных республик принять решения о запрещении езды на мотоциклах и мотороллерах без защитных шлемов.

Председатель Совета Министров Союза ССР

А. Косыгин

Управляющий Делами Совета Министров СССР

М. Смиртюков

Москва, Кремль. 29 ноября 1967 г. № 1092.

Источник документа: Постановление Совета Министров СССР. О повышении безопасности движения в городах, других населенных пунктах и на автомобильных дорогах. 29 ноября 1967 г. №1092

//Собрание постановлений правительства СССР за 1967 г. № 14-30. — М.: Юрид. лит., б. г.