Милицию должны любить честные люди и бояться бандиты, а не наоборот: вспоминая великого Н. А. Щёлокова

26 ноября – день рождения одного из величайших государственных деятелей в истории России; лучшего главы МВД за всё время существования этого ведомства; Героя Социалистического труда; участника Великой Отечественной войны и генерала армии – Николая Щёлокова (1910-84).

Тот период, который Щёлоков возглавлял МВД, стал золотым временем для отечественной милиции/полиции, а вместе с тем и золотым временем для простых граждан, чьи интересы и обязана защищать милиция/полиция.

Щёлоков вошёл в историю не только как создатель лучшей в истории милиции/полиции. До этого как председатель Совета народного хозяйства МССР он с нуля поднял молдавскую промышленность до серьёзных высот.

Ещё раньше – во время Великой Отечественной войны – Николай Анисимович успешно руководил эвакуацией населения, промышленных объектов и материальных ценностей, заслужив пять боевых орденов.

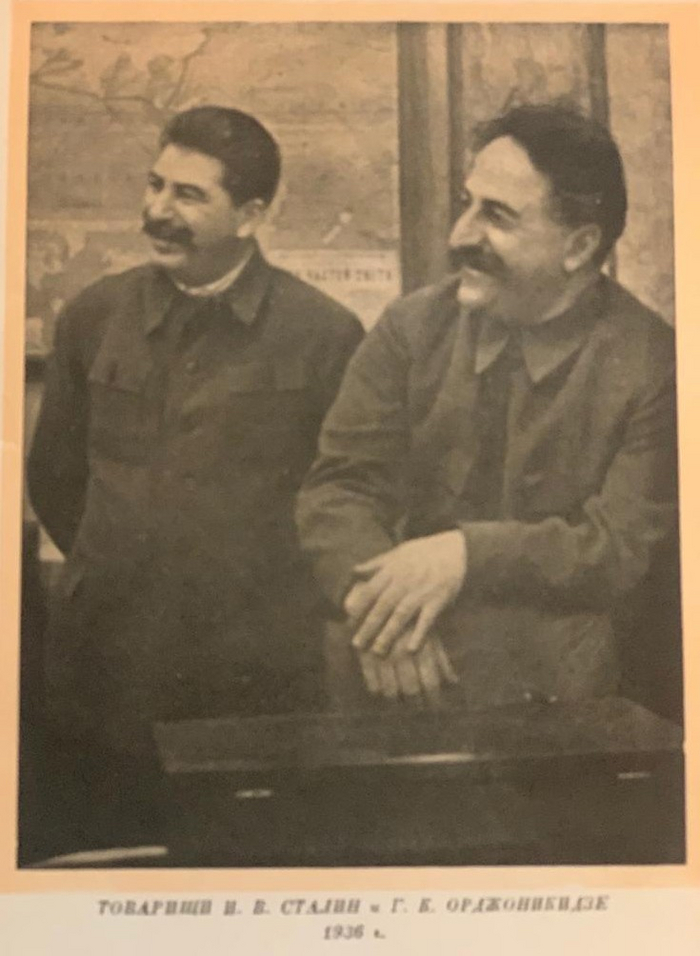

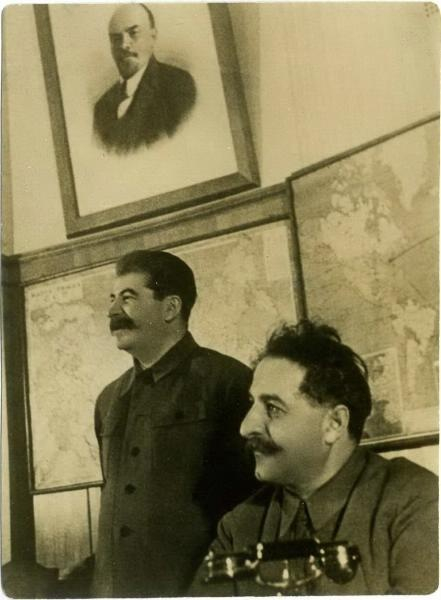

Это был действительно выдающийся руководитель и организатор, по масштабам своего таланта и количеству заслуг перед Родиной стоящий в одном ряду с Л. П. Берия, Ф. Э. Дзержинским, В. С. Абакумовым и другими великими деятелями нашей истории.

17 сентября 1966 года Щёлоков стал министром охраны общественного порядка СССР. За всю историю существования отечественных органов внутренних дел более судьбоносным было разве что назначение Лаврентия Берия главой НКВД в ноябре 1938 года.

Ведомство внутренних дел включало тогда не только милицию, но и госбезопасность. Соответственно, круг задач и проблем, с которыми столкнулся и которые успешно решил на новом посту Берия, был гораздо шире.

Когда же Щёлоков возглавил ведомство внутренних дел спустя два с лишним десятилетия после Берия, то это был уже не мощный НКВД, а жалкое, пародийное МООП – одно из многочисленных несуразных порождений хрущёвщины.

Собственно, золотой век Щёлоковской милиции уместился в промежутке между двумя разгромами МВД, учинёнными двумя истинными врагами советского народа – хрущёвым и андроповым. Тем ценнее то, что на выжженном пространстве Николай Анисимович построил милицию с большой буквы.

Увы, Щёлоков и по сей день не получил должного признания даже в патриотической среде. А ведь первое, что сегодня вспоминают люди, ностальгируя по СССР, – это счастливая, спокойная жизнь в эпоху Брежнева.

Это было время, когда люди, уходя из дома, запросто оставляли ключ под ковриком; когда ночью по улицам ходить было безопаснее, чем в сегодняшней дырэфии днём; когда не было решёток на окнах, домофонов в подъездах, заборов вокруг школ, пропускного режима на нережимных объектах; а был порядок и минимальный уровень преступности.

Но при этом многие почему-то не учитывают, что такая ситуация возникла не сама собой, а была результатом выдающейся деятельности Щёлокова и его соратников. Если коротко резюмировать блестящую деятельность Николая Анисимовича у руля МВД, то ему удалось создать небывалое, не имеющее аналогов в мировой истории единство народа и милиции.

Народ милицию любил и уважал, доверял ей, не без оснований считал её надеждой и опорой. Милиция была другом народа, была заточена под то, чтобы работать на благо народа, защищать его. И люди шли работать в милицию не для того, чтобы всеми правдами и неправдами делать деньги, а чтобы охранять закон и порядок.

Собственно, для чего враг народа андропов потом придумал милицейские облавы в кинотеатрах, кафе, банях, ресторанах? Чтобы расколоть это самое единство, искусственно столкнуть лбами народ и милицию.

Как человек умный и образованный, Щёлоков прекрасно понимал ключевую формулу философии и всей жизни: сознание определяет бытие. И формирование достойного, целостного образа милиционера в жизни он начал с формирования такового в сознании самих милиционеров.

Здесь особняком стоит создание милицейского кинематографа. Героические фильмы про милиционеров были поставлены при Щёлокове на поток, стали более яркими и содержательными, чем были прежде – в т.ч. потому что их начали консультировать офицеры милиции в звании не ниже полковника⬇

"Место встречи изменить нельзя", "Прощальная гастроль "Артиста", "Ночное происшествие", "Лекарство против страха", "Самый последний день", "Ночной визит", "Сержант милиции", "Выгодный контракт", "Золотая мина", "Частное лицо", "Ларец Марии Медичи", "Свет в конце тоннеля", "Гиблое дело", "Удар в спину", "Три дня на размышление", "Версия полковника Зорина", "Чёрный принц", "Следствием установлено", Деревенский детектив", "Анискин и Фантомас", "Инспектор уголовного розыска", "Будни уголовного розыска" и др.

И даже после Щёлокова, на построенном им фундаменте, были сняты такие классные фильмы про милицию, как "В полосе прибоя", "Приступить к ликвидации", "Внимание! Всем постам...", "Случай в аэропорту", "Пять минут страха", "Вход в лабиринт", "Петля", "Последняя инспекция", "Одинокий автобус под дождём", "Противостояние", "Чужие здесь не ходят" и др.

Советский кинематограф в целом и милицейский в частности обвиняют в идеализированности: дескать, в реальности всё было отнюдь не так здорово, как на экране. Но искусство и обязано показывать не то, как есть, а то, как должно быть – оно обязано показывать идеал, к которому зрители будут стремиться.

Важно, что борьба Щёлокова за правильный образ милиционера на экране шла рука об руку с борьбой за правильный его образ в реальной жизни. И в том числе благодаря фильмам министру удалось поднять уровень и престиж профессии милиционера до небывалых высот. На руководящие должности в МВД при нём приходили высочайшие профессионалы из Генштаба, из прокуратуры(!), из КГБ(!!!).

Если в 30-е годы мальчишки в СССР в основном мечтали стать лётчиками, в 50-е и 60-е – космонавтами, то начиная со времён Щёлокова многие-многие из них мечтали работать в милиции. Даже в середине 90-х в детских садах и во дворах мальчишки играли в милицию, мечтая, когда вырастут, стать милиционерами.

Конечно, нельзя не сказать о таких мерах Щёлокова, как создание милицейских академий, школ, всевозможных курсов; создание системы профилактики преступлений; введение в МВД образовательного ценза; внедрение новейших современных технологий; повышение материального обеспечения; заключение договоров с домами культуры, филармониями, кинотеатрами, что постоянно повышало человеческий и культурный уровень милиционеров.

А знаменитый Приказ №235 от 3 июня 1969 года, обязывающий милиционеров быть вежливыми в обращении с населением! Про Щёлоковскую милицию говорили, что культурных людей там больше, чем в министерстве культуры, а образованных – больше, чем в министерстве образования. Это, конечно, утрированно; но суть верна: Щёлоковская милиция была головокружительной высотой.

Щёлокову приписывают фразу "милицию должны уважать и бояться". Если Николай Анисимович действительно это говорил, то понятно, что он имел ввиду: уважать должны честные люди, а бояться – бандиты и жулики.

А сегодня всё происходит с точностью до наоборот. Сегодня слова "честный сотрудник органов" звучат как оксюморон, а при Щёлокове, в Советском Союзе это было реальностью.

Собственно, разница между советскими милиционерами и капиталистическими пoлицаями вполне ясно иллюстрирует общую разницу между Социализмом и капитализмом: в первом случае силовые структуры защищают народ, во втором – влacть от народа.

Разумеется, в советской милиции далеко не все были достойными людьми и сильными профессионалами – даже в золотые щёлоковские времена; с другой стороны, сегодня в органах, возможно, есть нормальные люди. Но мы говорим именно об общей ситуации, а не об исключениях!

К сожалению, Щёлоков, как и почти что все великие деятели русской истории XX века, личность не только выдающаяся, но и трагическая. Про Сталина кто-то сказал, что его убили дважды: сначала физически, потом оклеветали.

Щёлокова тоже убили дважды. Даже трижды. Только последовательность была другой. Сначала его 2 года уничтожали морально; затем топорно инсценировали самоубийство, попутно изъяв личный архив бывшего министра, где помимо всего прочего, был и сильный компромат на андроповцев; ну и после смерти Щёлокова поток клеветы в его адрес и по сей день имеет место.

О всей абсурдности антищёлоковских мифов про коррупцию, антиквариат, мерседесы, картины, палочную систему и т.п. мы поговорим 13 декабря – в день памяти Николая Анисимовича.

Сейчас же скажу лишь то, что подлую ложь про Щёлокова как про коррупционера и взяточника распространяют те же самые русофобы-фальсификаторы, что придумали мифы про "массовые" "репрессии", про "голодомор", про Катынь, про "дефицит", про "тоталитарный" режим в СССР, про "железный занавес", про заградотряды, про Бутовский полигон и т.п.

Их задача – измазать чёрной краской самые светлые страницы и наиболее выдающихся личностей русской истории. Идёт сознательная и мощнейшая фальсификация нашей истории с выдаванием белого за чёрное, а чёрного – за белое.

Сталин, Берия, Дзержинский, Абакумов, Щёлоков и другие выдающиеся деятели нашей истории очерняются и подаются как отрицательные герои. То же самое, кстати, происходит и с выдающимися деятелями нашей дореволюционной истории: Григорием Потёмкиным, Алексеем Аракчеевым, Александром Невским, Иоанном Грозным.

При этом ельцины, колчаки, манергейми, власовы, горбачёвы, андроповы, врангели и им подобные обеляются, удостаиваются памятников и центров; великий этап русской истории – 30-е годы – называют ужасным временем, а проклятые 90-е называют "святыми"; чёрные годы хрущёвщины именуют оттепелью, а светлое брежневское время – застоем...

Все лживые мифы про Щёлокова тоже укладываются в это ряд. Однако они не учитывают как минимум одно важнейшее обстоятельство: между моментом, когда Щёлокова убрали из МВД и моментом, когда его убили, прошло 2 года. Все эти 2 года под Николая Анисимовича по заказу андропова "копали" со страшной силой, досконально изучая его деятельность у руля МВД.

Специально для этого была создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников КГБ, прокуратуры и милиции. Но эти люди не нашли против Щёлокова абсолютно ничего – ничего, чтобы сфабриковать на него хоть какое-то, даже сшитое белыми нитками дело. Это обстоятельство отчётливо говорит о том, насколько Николай Анисимович был чист перед Родиной и законом!