Христос воскресе и слава товарищу Сталину!

Христос воскресе, товарищи! Сегодня в честь Великого праздника хотелось бы поговорить на тему "Сталин и Православие", коротко затронув при этом тему "Православие и Коммунизм". Поговорить языком исторических фактов и аргументов, а не пустых стереотипов.

К сожалению, с православных позиций сегодня принято в основном критически смотреть на Советский Союз и на саму коммунистическую идею: мол, атеизм, безбожие и т.д.

Но я напомню, что ложь состоит не только в том, чтобы говорить неправду, но и в том, чтобы не говорить правду или говорить не всю правду. И все утверждения про советский атеизм – это ложь. Нет, не потому что этого не было. Было, к сожалению.

Но ведь было и много хорошего, в т.ч. и с позиций православного мировоззрения: социальная справедливость, большое количество отзывчивых, порядочных, честных, не гонящихся за богатством, не способных на подлость людей.

И культура была гораздо более православной, чем сегодня. Достаточно посмотреть на программу православного телеканала "Спас": 98% художественных фильмов, показываемых на "Спасе", именно советского производства.

Так что сводить наше советское прошлое исключительно к атеизму, умалчивая при этом о всех его достоинствах, – это до крайности несправедливо и неправильно!

Следующий важный момент: ни за что нельзя сказать, что атеизм как-то логически вытекает из сущности коммунистической идеи, что он является её непременным атрибутом. Он, конечно, может быть присущ некоторым носителям этой идеи, но не самой идее. И то далеко не всем носителям.

Примеров масса: от Фиделя Кастро, которому принадлежит изречение "Между христианством и коммунизмом в 10000 раз больше общего, чем между христианством и капитализмом" до маршала В. И. Чуйкова, который всю войну носил в партийном билете листок с написанной от руки молитвой; от "Красного настоятеля" Джонсона Хьюлетта до Г. А. Зюганова.

По моему глубокому убеждению, Православие – это единственная платформа, на которой можно построить Коммунизм или хотя бы Социализм.

Ведь почему идеи Коммунизма/Социализма были так популярны и во-многом были реализованы в России в первой половине ХХ века? Потому что Россия тогда ещё была глубоко православной страной.

Если коротко сформулировать черты, отражающие идею, сущность Коммунизма, то окажется, что они тождественны с тем, что составляет сущность Христианства: это жертвенность, самоотверженность, ставка не на собственное благо, а на благо ближнего, нетерпимость к несправедливости, умеренность и нестяжательность.

У первых советских людей всё это было, пусть даже часть из них формально отошла от Православной веры, но всё равно в одночасье смыть православный фундамент, православное воспитание было невозможно.

И именно основываясь на этом воспитании, на этой культуре первые советские люди совершали подвиги: освобождали страну от интервентов, восстанавливали её из руин Гражданской войны, проводили индустриализацию, ценой страшных усилий в тылу и на фронте одерживали Победу во Второй мировой войне, восстанавливали страну после этой, самой страшной из войн.

Ради этого они отдавали жизни и здоровье, понимая, что результатами героического труда им самим воспользоваться, возможно, не придётся. Тем не менее они делали это: воспользуюсь не я – так мой ближний и будущие поколения.

Это есть наглядное воплощение вышеперечисленных идеалов Христианства, являющихся по совместительству и идеалами Коммунизма.

А почему идеи коммунизма потерпели крах на Западе в целом и в СССР конкретно во второй половине ХХ века? Потому что Запад к началу ХХ века, а Советский Союз во второй его половине были уже достаточно дехристианизированы: "спасибо" троцким и хрущевым.

Коммунистическая идея, ложившаяся не на православную, а на атеистическую почву, принципиально не могла дать результата. Люди, воспитанные не в христианской, а в атеистической культуре, в значительной своей массе были уже не способны чем-то жертвовать – ни ради ближнего, ни тем более ради будущих поколений.

Собственно, эгоистическо-капиталистическое мировоззрение, всё больше и больше становившееся популярным в постсталинском СССР, имеет именно атеистические корни.

Ведь что есть человек системе христианского мировоззрения? Это образ Божий, а поскольку Бог – это наивысшая ценность, то значимость понятия "человек" тоже довольно высока. В атеистической же концепции человек – лишь кусок материи.

Образ Божий нельзя использовать для того, чтобы всеми возможными средствами выколачивать из него деньги, обманывать его, совершать против него преступления. "Человек никогда не должен быть средством, но всегда – целью", сказал христианский мыслитель Иммануил Кант.

А если человек – просто сгусток материи, то почему бы на нём не заработать, в т.ч. обманным и преступным способом. Собственно, выжимать из людей побольше денег, выжимать всеми правдами и неправдами – это и есть главный принцип капитализма.

С Христианством всё это, понятное дело, несовместимо. "Между христианством и коммунизмом в 10000 раз больше общего, чем между христианством и капитализмом" – ещё раз напомню слова великого Фиделя.

Поэтому идея построения Коммунизма на атеистической основе – это была громаднейшая ошибка. Идея, требовавшая от людей жертвенности, самоотверженности, нестяжательности, могла быть реализована лишь на Православном фундаменте.

И пока он был, строительство шло успешно. Когда же этот фундамент оказался подточен, всё покатилось вверх дном. Мне, конечно, скажут, что СССР был атеистическим государством, что никакому Православию там в принципе не было места и т.д.

Это ложь! СССР не был атеистическим государством ни формально, ни тем более содержательно. Просто напомню, что во время переписи населения в 1937 году (в 1937-м, когда, по словам либеральных фальсификаторов, всех подряд якобы хватали и расстреливали!) 58%, никого не боясь, открыто назвали себя верующими.

Это в дребезги разбивает сразу 2 стереотипа: собственно, что СССР был атеистическим (страна с 58% верующего населения таковой не может быть по определению) и что в Советском Союзе якобы имели место преследования за веру как таковые.

А чтобы убедиться, что СССР в содержательном плане был православной страной, ещё раз напомню про 98% фильмов советского производства, показываемых на канале "Спас". В то же время за 30 с лишним лет после развала СССР ничего православного по духу у нас особо не сняли.

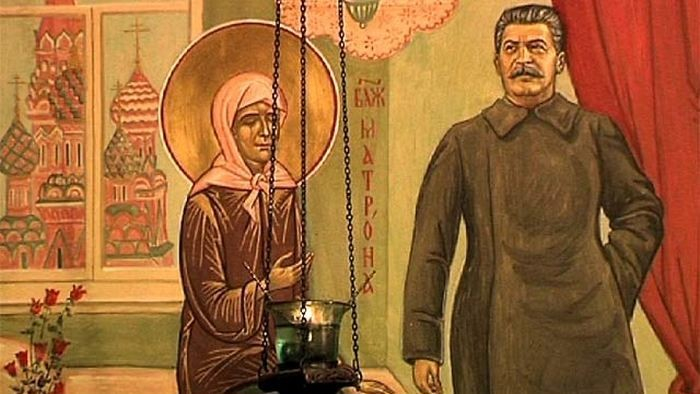

Так вот, если нам сегодня понятно тождество Православия и Коммунизма, то для такого выдающегося ума, коим обладал И. В. Сталин, это было очевидно тем более.

Сталин был православным человеком и на протяжении своей политической карьеры всячески защищал Православие от троцкистско-атеистической мерзости. Об этом и пойдёт речь далее. Для начала сразу несколько исторических фактов⬇

✓ Сталин с отличием окончил Горийское духовное училище, затем почти окончил Тифлисское духовное училище – был отчислен за несколько месяцев до выпуска (не сам ушёл, а именно был отчислен). У Сталина была глубоко верующая мать, и быть атеистом Вождь, наверное, не мог просто из чувств любви и уважения к матери, воспитывавшей Сталина в Православной вере.

✓ В 1906 году Сталин венчался со своей женой Екатериной Сванидзе в церкви Святого Давида, в Тифлисе. На тот момент Иосиф Виссарионович уже 11 лет был революционером-подпольщиком и 5 лет – членом Партии.

✓ В 1923 году Сталин подписал Циркулярное письмо ЦК РКП(б) № 30, адресованное губкомам, обкомам, краевым комитетам, национальным ЦК и бюро ЦК "Об отношении к религиозным организациям":

1) воспретить закрытие церквей, молитвенных помещений... по мотивам неисполнения административных распоряжений о регистрации, а где таковое закрытие имело место — отменить немедля...

3) воспретить ликвидацию молитвенных помещений, зданий и пр. за невзнос налогов...

4) воспретить аресты “религиозного характера”...

Секретарь ЦК И. Сталин. 16/VIII-23 г.

✓ В 1926 году Сталин крестил свою новорождённую дочь. На эту информацию наткнулся случайно; возможно, сыновья Вождя также были крещены, но точных данных я пока не встречал.

✓ В начале 30-х гг. Сталин лично спас от разрушения храм Василия Блаженного. Каганович на макете с передвижными конструкциями представлял Сталину проект реконструкции Красной площади, передвигая макеты старых зданий и новых построек. Когда Каганович взял макет Храма Василия Блаженного, Сталин отрезал: "Товарищ Каганович, поставьте храм на место!". Вопрос был закрыт.

✓ В 1933 году Сталин даёт следующее указание председателю ОГПУ В. Менжинскому:

<> Планы архитектурных застроек предусматривают снос более чем 500 оставшихся строений храмов и церквей...

ЦК считает невозможным проектирование застроек за счёт разрушения храмов и церквей, что следует считать памятниками архитектуры древнего русского зодчества.

Органы Советской власти и рабоче-крестьянской милиции ОГПУ обязаны принимать меры (вплоть до дисциплинарной и партийной ответственности) по охране памятников архитектуры древнего русского зодчества.

Секретарь ЦК И. Сталин

✓ В 1936 году на вопрос матери "Не ты убил царя?", Сталин ответил, что не он и в подтверждение перекрестился. Через год, когда Екатерины Георгиевны не стало, Сталин распорядился похоронить её по православному обычаю.

✓ В 1930 году Сталин продавил Постановление Политбюро ЦК ВКП(б).

ЦК обязывает партийные организации:

Решительно прекратить практику закрытия церквей в административном порядке, фиктивно прикрываемую общественно-добровольным желанием населения. Допускать закрытие церквей лишь в случае действительного желания подавляющего большинства крестьян и не иначе как с утверждения постановлений сходов областными исполкомами. За издевательские выходки в отношении религиозных чувств крестьян и крестьянок привлекать виновных к строжайшей ответственности.

✓ В конце 30-х гг., давая указания помощникам о том, какие книги должны быть в его дачной библиотеке, Сталин написал: "Прошу, чтобы не было никакой атеистической макулатуры!".

✓ С начала 40-х гг. Сталин вернул Русской Православной церкви 22000 храмов, 85 монастырей, 8 семинарий, 2 академии, отобранных троцкистами.

✓ В 40-е гг. Сталин ликвидировал Союз воинствующих безбожников и её печатный орган – газету "Безбожник". А ещё раньше – лично запретил антиправославную и русофобскую оперу "Богатыри".

✓ Своё обращение к народу 3 июля 1941 года Сталин начал словами "Братья и сёстры", т.е. фразой, с которой начинает свою проповедь священник с амвона.

✓ В 1943 году Сталин вернул в РПЦ должность Патриарха, упразднённую ещё Петром I.

✓ В 1943 году Сталин создал Совет по делам Русской Православной Церкви во главе с полковником госбезопасности Г. Г. Карповым – для защиты интересов Церкви; причём эту защиту Карпов, как мог, осуществлял и после смерти Сталина – во время хрущёвщины.

✓ Те, кто читал сочинения Сталина, знают, что Иосиф Виссарионович любил говорить о Боге, причём слово "Бог" писал с большой буквы.

Например, "Прошлое принадлежит Богу". Или вот: рассуждая о том, какой должна быть советская разведка, Вождь пишет: <Нужно> полностью изжить трафарет из разведки. Всё время менять тактику, методы. Всё время приспосабливаться к мировой обстановке. Использовать мировую обстановку. Вести атаку маневренную, разумную. Использовать то, что Бог нам предоставляет.

Таких фактов из жизни Сталина можно привести немало!

Итак, выше указанная тема сложна, многослойна. История – вообще явление сложное и многоуровневое; и понять историю в целом и отдельные её процессы в частности можно, лишь тщательно рассматривая каждый пласт, каждый уровень, из которого они сложены.

Это сегодня нам пытаются преподать историю в сильно упрощённом, попсовом и притом лживом варианте. Например, "всё в Российской Империи было прекрасно, потом пришли проклятые большевики, и всё стало плохо" или "войну выиграл народ – выиграл вопреки руководству страны" или "Советский Союз развалился из-за неэффективной экономики".

Однако настоящий исторический анализ не терпит упрощения: он должен быть глубоким, всесторонним, рассматривающим любое историческое явление с точки зрения каждого из процессов, оказавших на него влияние.

Так вот, наверное, многие, прочитав заголовок, подумают: "Православный Сталин? Что за бред? Или это юмор у вас такой?".

Я это учитываю, потому что будучи писателем-блогером со стажем, привык в т.ч. критически смотреть на своё творчество – чтобы аргументация была как можно более всесторонней.

А в данном случае – ещё и потому, что сам бы, наверное, так подумал лет 15-20 назад, когда ещё плохо знал историю; а пустота незнания всегда заполняется теми или иными лживыми стереотипами.

Так вот, чтобы у кого-то не возникло мнение, что автор статьи пишет бред или выдаёт желаемое за действительное, я специально начал с констатации ряда фактов, на которых в т.ч. и базирую свою точку зрения.

Следующий пласт проблемы – как же быть с т.н. гонениями на РПЦ, со сложностями в отношениях государства и Церкви, в атеистической политике, имевшими место в первой половине ХХ века?

И снова вопрос надо рассматривать с нескольких точек зрения. Во-первых, Советский Союз никогда не был атеистическим государством – в содержательном плане уж точно.

Ещё раз напомню, что во время переписи населения в 1937 году 58% назвали себя верующими. И особенно много верующих было среди деревенского населения, а поскольку Красная армия было преимущественной крестьянской, то тезис, что "войну выиграли атеисты" – просто лживый и абсурдный!

Во-вторых, сама тема гонений достаточно раздута. Недопустимо, например, под видом гонений на Православие подавать привлечение к уголовной ответственности священников или верующих, которые в годы Гражданской войны участвовали в белом или зелёном терроре, были причастны к шпионажу, диверсиям, террористическим актам, а в годы Великой Отечественной сотрудничали с нацистами.

В-третьих, атеистическая мерзость (разграбление и разрушение храмов, неправомерные репрессии против священнослужителей и верующих, тупейшая и бездарнейшая атеистическая пропаганда, отдающая явной русофобией – те же "Богарыри", например) шла в Советском Союзе не от Сталина, а наоборот, от его антагонистов – бухарина, отвечавшего в 20-е/30-е гг. за всю пропаганду; троцкого, который был никаким не большевиком, а типичным стяжателем-капиталистом и др.

Устроив, например, разграбление РПЦ под предлогом изъятия церковных ценностей для нужд голодающих, троцкий почти всё забрал себе. С Православием и с Церковью в СССР боролись именно троцкий и его последышы (тот же хрущев).

Сталин же всю жизнь защищал Православие и Церковь. Это исторический факт. И когда сегодня те или иные персонажи, пусть даже с левых позиций, нападают на Православие, хочется сказать им: вы никакие не Сталинисты, а самые настоящие троцкисты!

Это троцкий и его выкормыши ненавидели Россию, а через это и Православие, красной нитью проходящее через всю русскую историю. Лозунги "Будь проклят патриотизм!" и "Россия – хворост для мировой революции" говорят сами за себя.

Но троцкизм – это не есть большевизм. Противовесом и антиподом троцкизма был Сталинизм; и у Сталина, который считал себя русским по духу и гордился этим, было, конечно, совсем другое отношение к Православию, русской истории и культуре.

Есть такая формула "Антисоветчик – всегда русофоб". Я бы дополнил: "Антиправославный – тоже всегда русофоб". Те, кто ненавидят Православие, те же самые люди ненавидят и Россию, русских, русский дух, русскую культуру, русскую историю.

Уверен, нет на свете ни одного человека, который ненавидел бы Православие и был бы при этом патриотом России! Безусловно, можно не быть православным и при этом искренне любить Россию, но вот ненависть к Православию и любовь к России – вещи принципиально несовместимые!

Ключ к пониманию того, как при православном Сталине в стране происходили определённые антиправославные процессы, находится в том обстоятельстве, что Сталин никогда не был не то что диктатором, но и вообще полновесным правителем СССР; об этом лучше всего написано в известном пятитомнике Юрия Жукова.

Опять же попсовые, упрощённые варианты истории рассказывают нам, что главой государства в 1918-23 гг. был Ленин, в 1924-1953 гг. – Сталин, в 1953-64 гг. – хрущев, в 1964-82 гг. – Брежнев. Однако последние два года, в силу болезни, никаким главой Ленин не был; хрущёв к полноценной власти пришёл лишь в 1956-м (а разрушительные процессы 1953-55 гг. на совести в т.ч. маленкова); ну а после клинической смерти Брежнева в 1976 году, наибольшее политическое влияние в СССР было у серого кардинала – андропова.

Вот и Сталина лишь относительно, с явной натяжкой, можно считать полновесным главой СССР лишь на отрезке 1939-50 гг. Почему именно 1939-50 гг.?

Потому что лишь к 1939-40 гг. в результате сталинско-бериевских репрессий была уничтожена (увы, не полностью) пятая колонна внутри Партии и НКВД, Сталин вернул себе контроль (опять же, увы, не полный) над этими двумя столпами Советского государства. Ну а к началу 1951-го Сталин уже в силу состояния здоровья, после ряда перенесённых инсультов, уже не мог управлять страной в прежнем режиме.

Стереотип о Сталине как о диктаторе, который лёгким движением руки мог претворить в жизнь всё, что ему заблагорассудится – большая ложь, созданная фальсификаторами с целью утверждения, что всё плохое, имевшее место в те годы – вина одного Сталина-диктатора.

У этой медали должна, однако, быть и обратная сторона: раз Сталин был единоличным правителем, сам всё решал, сам всем руководил, то и всё хорошее (а хорошего, как ни крути, было больше, чем негативного) – это тоже единоличная заслуга Вождя.

Однако же всё хорошее, вопреки логике, объявляется случившимся самим по себе или вопреки Сталину. Например, та же победа во Второй мировой войне, якобы одержанная именно "вопреки Сталину".

На самом деле это трагедия русской истории – что Сталин не был диктатором. Ведь чем более достойный правитель, тем больше власти ему надо дать.

Обладай Сталин полнотой власти, не было бы, например, неправедных репрессий 1937 года, которые, конечно, имели место, но совершенно не в тех масштабах, о которых говорят либеральные фальсификаторы.

Ведь проводили эти репрессии местные партруководители – хрущёвы, эйхи и прочие постышевы, а не Сталин; и проводили именно потому, что у Сталина не было власти над ними.

Ещё один яркий пример – избирательная реформа, которую Сталину не позволили претворить в жизнь: проект о прямых, альтернативных, равных и тайных выборах потерпел в 1937 году крах на заседании Политбюро: 3 голоса – "за" (в т.ч. сам Сталин), 7 голосов – "против" при одном воздержавшемся.

Тот факт, что члены Политбюро запросто голосовали против авторских сталинских проектов, опровергает ложь про то, что Сталина якобы боялись и стремились во всём ему угодить. Я уж не говорю про тот факт, что для реализации своих планов "диктатору" Сталину вообще приходилось иметь дело с Политбюро.

Или другой пример: крах сталинского проекта на счёт Партии. Сталин хотел отодвинуть тогда ещё ВКП(б) с руководящих позиций в государстве, оставив за ней лишь идеологические, пропагандистские и кадровые функции. Но Политбюро в январе 1944-го завернуло и эту инициативу Вождя. А ведь дело было в период расцвета политического могущества Сталина.

Иными словами, происходившее при Сталине и происходившее по воле Сталина – это две разные вещи, далеко не всегда совпадавшие. И предъявлять Вождю те или иные государственные действия антицерковного или антиправославного характера – это антиисторично.

Нет, Сталин мог, конечно, начать в открытую играть в пользу Православия – но его тут же сняли бы со всех постов, и никакого успеха такой шаг бы не принёс.

Поэтому Вождь, тонкий и расчётливый тактик, занял выжидательную позицию, помогая Православию и Церкви по мере своих сил и политического веса.

В 20-е и 30-е гг. это были письма и обращения в партийные органы и органы ГБ в защиту Церкви и сохранение отдельных церквей, в 40-е гг. – уже тысячи открытых храмов и десятки монастырей, а также возвращение патриаршества.

Есть точка зрения, что эти шаги Сталин предпринял исключительно из конъюнктурных соображений: заискивал, рисовался перед американцами и англичанами. Однако эта версия совершенно не жизнеспособна.

Во-первых, Сталин в принципе не был человеком, который станет перед кем-то заискивать и идти на резкие, односторонние уступки – если рассматривать эти действия Вождя именно как вынужденную уступку, а не как исходящие от чистого сердца.

Во-вторых, чего же это Сталин стал заискивать перед англосаксами именно во второй половине 1943-го? В 1941-42 гг., когда положение на фронтах было тяжёлым – ещё куда ни шло.

Но вторая половина 1943-го – время, когда уже было ясно, что победа СССР в войне – это исключительно вопрос времени и что Советский Союз прекрасно справится и без помощи "союзников"!

В-третьих, после войны англосаксы быстренько сбросили с себя союзнические маски, вновь став открытыми врагами Советского Союза. Необходимости рисоваться, лебезить перед ними больше не было.

Согласно выше озвученной логике, Сталин в сердцах должен был сказать: "Проклятые англосаксы! Из-за вас я, идейный атеист, пошёл на уступки Церкви, а вы от меня отвернулись. Да я сейчас лично сгною всех священников в подвалах Лубянки, лично взорву все оставшиеся храмы, а Патриарха расстреляю своими руками!!!".

Но нет, ничего такого не случилось. Процерковная государственная линия не была свёрнута. До середины 50-х гг. Церковь жила себе спокойно: проблемы возобновились уже после смерти Вождя – при недодавленном троцкисте хрущёве.

В 1954 году вышло постановление ЦК "О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения".

Сам термин "научный атеизм", конечно, в высшей степени вздорный; но вот почему и откуда взялись эти самые "крупные недостатки в атеистической пропаганде"? Да потому что Сталин всё это свернул настолько сильно, насколько мог!

В детстве и юности Сталин был горячо верующим человеком – с этим никто спорить не станет. А что случилось дальше? Категорически не принимаю версию, что Вождь в Духовной семинарии навсегда утратил Православную веру.

Предавший однажды – предаст снова. Человек, который однажды предал, диаметрально изменил свои прежние убеждения, рано или поздно предаст, изменит и новые. Сталин же не были предателем никогда – ни в юности, ни в средние годы, ни в зрелом возрасте.

Есть версия, что Сталин отошёл от веры из-за плохих условий в семинарии и недостойных священников, с которыми ему приходилось иметь дело. Но по такой же логике Сталин должен был разочароваться и в коммунизме, глядя на то, сколько недостойных людей в Партии. Нет, Иосиф Виссарионович прекрасно понимал, что никакие люди не могут дискредитировать Идею!

Не согласен и с тем, что Сталин вернулся к вере лишь в годы Великой Отечественной войны – то ли испугавшись фашистов, то ли просто что-то переосмыслив. Не был Сталин инфантильным человеком, мечущимся в своих убеждениях: тут верю, здесь не верю, тут снова верю.

В плане внутренних качеств это был именно стальной человек. Православная вера, подкреплённая силой материнского авторитета, никогда не покидала Сталина, просто Вождь её не выпячивал, не афишировал, а молча делал православные дела.

Так уж устроена жизнь, что человек, выпячивающий свою веру, внутри как раз-таки никакой особой веры не имеет, по-настоящему же верующий эту самую веру афишировать не стремится.

И если Сталин не писал и не говорил, что является верующим – это не значит, что не был таковым на самом деле. Тем более что говорить и писать о себе Сталин вообще не любил.

Опять же, если вы читали Вождя, то наверняка заметили, что говоря о себе, Сталин чаще всего вообще употребляет местоимение "мы", не отделяя себя от народа, от своих соратников.

Кстати, о том, что говорил и писал Сталин: как в письменных постановлениях, так – и в устных выступлениях Иосиф Виссарионович порой вынужден был сохранять атеистическую риторику – по-другому было нельзя.

Это тот случай, когда надо вспомнить о таком явлении, как политическая риторика, которую никогда не следует воспринимать всерьёз. Это тот случай, когда слова – ничто, дела – всё.

А о делах Сталина в отношении Православия было сказано выше. И когда сегодня те самые слова Сталина приводят как доказательство якобы атеистичности Вождя – это ложь!

Точно так же можно надёргать из контекста слова Сталина, где он с симпатией и уважением говорит об Англии и США, об их политическом руководстве.

Уважал ли Сталин людей, которые создали гитлера, организовали Вторую мировую войны и были повинны в смерти 20 миллионов советских граждан?

Нет, конечно, никакого уважения и симпатий к ним Сталин не испытывал, но вынужден был соблюдать определённую риторику, определённые правила игры. Ну а цитатничество и вырывание из контекста – это в принципе лживые методы исторического исследования!

Так вот, возвращаясь к юности Сталина: будучи человеком широкого ума, мыслящим не шаблонами, а живыми категориями, Иосиф Виссарионович явно понимал, что Православие и Коммунизм при разных внешних формах содержательно тождественны, что они учат нас одному и тому же: жертвенности, самоотверженности; ставке не собственное благо, а на благо ближнего; нетерпимости к несправедливости во всех её проявлениях; внутренней неспособности на подлость; умеренности и нестяжательности.

На этом допустимое на pikabu.ru количество символов заканчивается. Поэтому окончание статьи здесь.

Видеоматериалы по теме⬇