20 декабря – День чекиста. В этот день, в 1917 году, была создана легендарная ВЧК. Правда, именно в тот момент она создавалась не как классическая спецслужба, а просто как одна из многочисленных чрезвычайных комиссий и имела главной целью преодоление тотального саботажа в Москве и Петрограде.

Однако уже к середине 20-х гг. ВЧК-ОГПУ выросла в одну из лучших спецслужб мира; и это притом, что в отличие от тех же наркоматов, была создана с нуля: созидать ВЧК на основе царских спецслужб большевики не могли по понятным причинам.

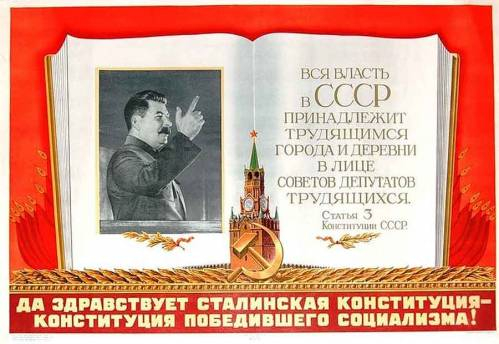

Уверен, историки спецслужб согласятся со мной, что сталинские ВЧК-ОГПУ-ГУГБ НКВД-НКГБ-МГБ, плюс СМЕРШ и личная разведка Сталина, о которой сегодня почти ничего не известно (а лучшая разведка – именно та, о которой никто ничего не знает) – это сильнейшие спецслужбы в мировой истории.

Дело не только в профессионализме. Спецлужбы капстран тоже умеют работать, но весь их профессионализм, вся их сила направлены на благо узкой группы власть предержащих и зачастую – против народа. Тогда как ВЧК-МГБ, Штази, Секуритате и другие социалистические спецслужбы действовали в интересах широких масс простого населения.

Сталинские чекисты были стрежнем, на котором прочно держалась Советская держава. Недаром враги народа хр*щёв и маленков свою деятельность по разрушению СССР начали даже не с удара по Сталину, а с удара по госбезопасности, устроив страшный разгром спецслужб в 1953-55 гг.

От этого удара отечественная госбезопасность так и не оправилась, и КГБ отнюдь не стал достойной, равноценной заменой сталинским спецслужбам. А когда госбезопасность возглавил ещё один враг народа – андропов, то КГБ в лице своей верхушки вообще превратился в сборище калугиных, бакатиных, бобковых и прочих предателей, где-то своими действиями, где-то своим бездействием сыгравших ключевую роль в развале СССР и падении социалистических режимов в ГДР и странах Восточной Европы. Как говорится, необходимость присутствия определяется отсутствием.

Ну а я, как большой любитель советского кинематографа, хотел бы составить рейтинг лучших, на мой взгляд, художественных фильмов, посвящённый первым чекистам – сотрудникам ВЧК-ОГПУ.

20. "Государственная граница. Мирное лето 21-го"

Сериал "Государственная граница" получился в целом очень неоднозначным. 2 самых сильных его фильма – "Солёный ветер" и "На дальнем пограничье" – снял в 1987-88 гг. Геннадий Иванов. На этом сериал и закончился: либерастский режим запретил снимать фильмы про пограничников и вообще любое кино патриотической направленности – экран должны были полностью заполонить интердевочки, небольшие веры и прочие арлекины.

Те же части сериала, что снял Борис Иванов, были совершенно мимо кассы. Исключение – "Мирное лето 21-го". Собственно, лето 1921-г мирным отнюдь не было. По крайней мере, на границе с Польшей, где и происходит действие фильма.

Однако чекисты умело провели операцию по ликвидации террористических белогвардейских формирований, совершавших набеги на РСФСР со стороны Польши. Это физической победе чекистов предшествовал триумф в интеллектуальном поединке между ВЧК и Дефензивой.

Если в очень неудачной третьей части сериала ("Восточный рубеж") герой Владимира Новикова действовал предельно топорно – и в поезде, при задержании героя Талгата Нигматуллина, и в такси, при ликвидации героя Аристарха Ливанова, то здесь пограничник Могилов в его исполнении свою часть операции выполнил здорово – тонко, по-чекистски.

Безусловно, усиливают фильм и выразительные женские образы в исполнении Анны Каменковой и Людмилы Нильской; бандитов колоритно сыграли Виктор Плют и Юрий Дедович. Ну и начальник Особого отдела Гамаюн в исполнении Александра Денисова – и благодаря внешности актёра, и благодаря его игре – это тоже удачный образ. В отличие от варённого недоразумения Дановича в исполнении Игоря Старыгина из и без того неудачной первой части ("Мы наш, мы новый...").

Сильный фильм, но не совсем чекистский. Картина повествует о чекистско-войсковой операции против антоновцев под руководством Григория Котовского. Именно по мемуарам легендарного комбрига и был снят этот фильм.

Самого Котовского прекрасно сыграл Евгений Лазарев. Женские роли классно исполняют Ирина Бразговка, Елизавета Федько. Ну и Игорь Ледогоров, который очень много снимался в фильмах про первых чекистов ("Покушение на ГОЭЛРО", "На крутизне", "Частный визит в немецкую клинику", "Звездочёт", "Голова Горгоны", "Засада", "Мир вашему дому") и всегда был на нашей стороны, на сей раз сыграл героя, бывшего противником Советской власти.

Также фильм поднимает давнюю проблему неприязни военных к спецслужбистам и их методам: если и уничтожать врага, то в прямом военном столкновении, без всяких хитрых приёмов.

Хотя объективно неприязнь здесь должна быть в обратном направлении: спецслужбы способны решать те же проблемы, что и вoopyжённые силы, но только гораздо более бескровно и с куда наименьшими потерями и разрушениями

18."Незабываемый 1919 год"

Отличный историко-биографический фильм, рассказывающий об участии товарища И. В. Сталина в обороне Петрограда. Фильм находился бы гораздо выше в данном рейтинге, если б был чекистским, но таковой является лишь одна из его линий.

Ну а Сталин действительно, помимо всего прочего, был выдающимся "кризисным менеджером": в годы Гражданской войны направлялся Партией на самые трудные участки и успешно решал все поставленные задачи. В фильме Вождя как всегда живо, душевно, не плакатно сыграл Михаил Геловани, всего исполнявший роль Сталина в целых 15 кинофильмах.

Другую центральную роль – особиста Шибаева – со своим фирменным колоритом исполнил Борис Андреев. Также играют такие сильные актёры, как Владимир Кёнигсон, Анастасия Георгиевская, Всеволод Санаев и др.

Сильный и, несмотря на жанр производственной драмы и объём в 2 серии, смотрящийся на одном дыхании фильм. Картина рассказывает о строительстве первого в мире морского нефтяного промысла. Да, именно в Советском Союзе впервые в мировой истории была получена нефть из скважины, пробуренной в море!

Важной и удачной линией фильма является линия шпионско-политического детектива: попытки иностранного капитала помешать свершениям молодой Советской республики и противодействие им со стороны чекистов.

Собственно, фильм затрагивает важнейшую тему – бандитизм и диверсии на советских нефтепромыслах – те самые явления, организаторы и исполнители которых сегодня именуются "безвинными жертвами сталинских репрессий".

Прекрасно играют Пантелеймон Крымов (старый специалист), Алиаббас Гадиров (комиссар), Таниля Ахмерова (возлюбленная Назима), Константин Адамов (фотограф, член подполья) и др.

16. "Частный визит в немецкую клинику"

Тема спецслужбистиских операций, внедрения всегда интересна. В теории. На практике же гармонично реализовать это получается далеко не всегда – и в жизни, и в литературе, и на экране. Создателям данного фильма это удалось.

Картина повествует об одной из закордонных операции ВЧК в 20-е гг. Сильна не только шпионская линия фильма, но и историческая: костюмы, декорации, диалоги. Хорош и любовно-лирический аспект картины: выполняя в Германии задание ВЧК, главный герой встречает там свою первую жену.

Отлично играют актёры. В главного роли – нефтяника, завербованного ЧК – знаменитый актёр из АзССР Расим Балаев. Во второстепенных ролях хороши Александр Аржиловский, Юрий Дедович, Игорь Ледогоров, особенно часто снимавшийся в фильмах про первых чекистов, Анатолий Яббаров.

В общем, фильм действительно сильный. Однако в самом-самом конце создатели решили добавить в него существенную ложку дёгтя. Они нанесли на фильм уродливое клеймо того времени (шёл 1988 год), решив "репрессировать" всех главных героев картины... Поэтому фильм в рейтинге находится ниже, чем мог и должен быть!

Хороший двухсерийный историко-шпионский фильм "Крах", повествующий о реальных событиях – об успешной спецоперации чекистов против террориста Бориса Савинкова и его организации. Это была первая экранизация романа Василия Ардаматского "Возмездие". Вторая – "Синдикат-2" – тоже будет в нашем рейтинге.

Из актёров в этом фильме выделяется Евгений Матвеев, предстающий в неожиданном для себя образе заведомо отрицательного героя – белогвардейского палача Сержа Павловского (это тоже реальный исторический персонаж).

Энергичность, боевитость, харизматичность – качества, которые Матвеев умел передавать своим героям, на сей раз ушли в отрицательное русло. И злодей из актёра получился не менее убедительным, чем положительные персонажи в его же исполнении.

Кстати, в "Синдикате-2" Павловского сыграл другой актёр, традиционно исполнявший роли образцовых и положительных героев – Николай Олялин. Хотя в обоих фильмах художественный образ Павловского был явно смягчён в сравнении с реальным.

14. "Капитан старой "Черепахи"

Незамысловатая, но душевная картина о борьбе с контрреволюцией на море. Хороши приключенческая и драматическая линии, да и шпионская для 50-х гг. (фильм вышел в 1956-м) показана на высоком уровне.

Что касается актёров, то прекрасен Георгий Домбровский в образе одесского жулика Жоры-язвы, Анатолий Игнатьев в роли молодого чекиста ("Эх, ты, суша!"). В этом фильме дебютировала в кино красавица Лионелла Пырьева, а мастер эпизода и озвучки Юрий Саранцев сыграл одну из своих немногих главных ролей.

Довольно простенький, но всё равно успешный, интересный, динамичный фильм о первых украинских чекистах. Героико-трагический образ молодого чекиста (Борис Токарев), красавица-графиня, перешедшая на сторону красных (Елизавета Дедова), комиссар (Лесь Сердюк), бандит в исполнении Михаила Голубовича, одинаково хорошо игравшего и красных, и их противников – на яркие актёрские работы фильм тоже богат.

Этой картиной режиссёр Николай Литус начал свою своеобразную трилогию про первых чекистов: далее последовали "Пароль знали двое" и главная удача – "На крутизне".

Трёхсерийная историко-приключенческая картина, повествующая о борьбе украинских чекистов с националистическими бандами. При достаточно стандартном, местами даже наивном сюжете фильм всё-таки получился удачным.

Некоторый недостаток крутизны сюжета и его поворотов сполна компенсируется сильными актёрскими работами с достаточно глубокими погружениями в образ: Андрей Градов (сотрудник ЧК), Пётр Глебов (бывший кулак), Александр Пороховщиков (атаман), Сергей Яковлев (священник), Николай Гринько (агент ЧК), красавица Наталья Полищук (дочь кулака).

Чекист из Градова вышел куда более выразительный, чем сотрудник МУРа; хотя там у него, равно как и у героя Александра Милютина, была задача выполнять роль "некрасивых подруг", на фоне которых образы Шарапова и Жеглова становились ещё ярче.

11. "Эмиссар заграничного центра"

Выдающийся режиссёр из МССР (хотя казалось бы, где Молдавия и где большое кино) Василе Брескану был мастером криминально-детективного жанра: "Ошибка Тони Вендиса", "Одинокий автобус под дождём", "Фаворит". Здесь же он снял достаточно хороший фильм с элементами уже шпионского детектива.

"Эмиссар заграничного центра" – двухсерийная историко-шпионско-приключенческая картина, ярко освещающая тонкую и героическую работу первых чекистов; больше половины ролей в картине исполняют местные молдавские актёры и исполняют на уровне.

Сам Брескану снимался редко, но здесь он сыграл главную роль – чекиста, внедряющегося в ставку врангеля, и сыграл здорово, образовав сильный дуэт с Еленой Ивочкиной.

Минусом является разве что то обстоятельство, что столь подробно остановившись на теме внедрения, фильм оставил за своими рамками результаты работы успешно внедрившегося сотрудника ЧК; впрочем для всего двух серий бы не хватило.

В те времена были популярны и выходили в немалых количествах фильмы, в которых дети помогали сотрудникам госбезопасности в борьбе с преступниками государственного масштаба. Шпионско-приключенческий "Белый флюгер" – наиболее удачный фильм из этой серии, наряду, пожалуй, с "Зелёными цепочками".

Помимо детей (Владимир Магденков, Лев Орлов, Екатерина Овсянникова, Владимир Перевалов – никто из не стал впоследствии профессиональным актёром), помогавших взрослым в борьбе с контрреволюцией, картина запомнилась молодым Михаилом Кононовым в роли начинающего сотрудника ВЧК.

9. "Пароль "Отель "Регина"

Фильм, основанный на реальных исторических событиях и повествующий о борьбе чекистов против террористической Туркестанской военной организации, в которую ЧК внедряет своего человека и подводит её под разгром.

При всей тревиальности, а местами и чрезмерной наивности сюжета картина всё равно смотрится классно, а по меркам "Узбекфильма" – вообще шедевр. Хотя как раз таки в УзССР умели снимать сильные шпионские и криминальные детективы: "Исходные данные: смерть", "Последняя инспекция", "Охота на "Дракона", "Перед большой дорогой на войну", "Здесь проходит граница".

В ролях белых заговорщиков хороши Леонид Кулагин, Светлана Коркошко и Борис Химичев, часто игравший противников советской госбезопасности ("ТАСС уполномочен заявить", "Конец операции "Резидент", "Возвращение резидента", "Перехват", "Операция "Трест").

С нашей стороны хороший, простецкий образ начальника ЧК получился у Виктора Павлова; прототип его героя – Донат Фоменко, расстрелянный английскими интервентами в числе 26 Бакинских комиссаров.

Ещё один классный историко-шпионско-приключенческий фильм. Картина рассказывает об интеллектуальной борьбе украинских чекистов с врагами Советской власти. Фильм опять же про внедрение и опять же основан на реальных событиях.

Главный герой внедряется к петлюровцам и вынужден противостоять также польской Дефензиве. Благодаря успешной спецоперации перевербованным оказывается вражеский генерал Турчин (прототип – генерал Юрко Тютюнник), а в руки чекистов попадает картотека петлюровской агентуры на Украине.

Главную роль классно исполнил Александр Соловьёв, несмотря на то, что специализировался на игре отрицательных персонажей. Из стана оппонентов удачнее всего сыграли Юрий Дедович (бывший жандармский ротмистр) и Иван Миколайчук (тот самый Турчин – это была последняя роль актёра).

В целом удачная драма с элементами шпионско-приключенческой картины. Текут чекистские будни. Чужие среди своих выявлены и обезврежены – теперь нужно разобраться с чужими, которые совсем чужие. Для этого к ним нужны подходы. Проводятся операции по внедрению.

Не всё идёт гладко, но благодаря чекистской находчивости и изобретательности героев, место дислокации банды анархистов-повстанцев обнаружено. Но когда враг уже почти обезврежен, по законам киножанра, от бандитской пули гибнет возлюбленная главного героя, которая и оказывается главным Сотрудником ЧК...

Это фильм один из немногих, где Александру Демьяненко удалось вырваться из образа Шурика и на высоком уровне исполнить драматическую и притом главную роль. Молодой красноармеец, после ранения мoбилизoвaнный на работу в ЧК, получился из него достаточно удачный.

Хорошо сыграли также блистательная советская актриса, красавица Валентина Малявина, Владимир Кёнигсон в роли рассудительного, уравновешенного председателя ГубЧК, Евгений Евстигнеев в роли опасного врага Советской власти и др.

Великолепный историко-шпионско-приключенческий фильм, красочно повествующий о борьбе (в первую очередь интеллектуальной) чекистов против финансируемого Западом террориста Савинкова и антисоветского подполья. Огромная по советским меркам (6 серий), но смотрящаяся на одном дыхании картина.

Собственно, 2 операции, благодаря которым ВЧК-ОГПУ вошла в число сильнейших спецслужб мира – это "Синдикат-2" и "Трест". При этом "Синдикат-2" была проведена куда более гладко, чётко и успешно, чем "Трест"; и фильм "Синдикат-2" получился явно более целостным и гармоничным, чем картина "Операция "Трест"; хотя здесь не было таких сильных и акцентированных актёрских перформансов, как игра Игоря Горбачёва, Людмилы Касаткиной, Алексея Сафонова в "Тресте".

Образ авантюриста-самодура Савинкова прекрасно передал Евгений Лебедев. Также играют такие блистательные актёры, как Паул Буткевич, Валерий Рыжаков, тот же Игорь Горбачёв. Снял же картину Марк Орлов, несколькими годами ранее подаривший нам другой сильный многосерийный фильм детективной направленности "Человек в проходном дворе".

Великолепнейший фильм, привлекающий в первую очередь нетривиальной закрученностью сюжетных линий и непредсказуемостью актёрских образов: ротмистр, добровольно явившийся в ЧК; его жена, актриса театра; командир взвода охраны тюрьмы ЧК; начальник тюрьмы – все они на самом деле не те, за кого себя выдают...

Тут и детектив, и историко-революционные мотивы, и драматическая линия, и даже лирические нотки.

Здорово играют (не буду говорить, кто кого) Михаил Кононов, Евгений Киндинов, Ирина Алфёрова, Георгий Дрозд и др.

Почти что неизвестный фильм; а ведь это явная художественная несправедливость: картина достаточно сильная, если ещё подвергнуть её небольшой цензуре, убрав пару-тройку моментов, получится вообще шедевр.

А судьба фильма логична: картина вышла на экраны 20 декабря 1986 года – в День чекиста и в канун очередной годовщины принятия плана ГОЭЛРО; а спустя считанные месяцы славное советское прошлое (и особенно чекистская его составляющая) стали выставляться совсем в другом свете, нежели было на самом деле и нежели показано в картине.

Что же касается непосредственно фильма, то он имеет вполне реальную основу: начало 30-х гг., НСДАП в Германии ещё не у власти, но прицел на будущую войну уже взят; немецкие спецслужбы решают ослабить промышленно-технический потенциал Советского Союза; разрабатывается соответствующий план.

После этого начинается увлекательный интеллектуальный поединок между советскими и немецкими спецслужбами, с активным использованием агентуры и резидентуры. Свои среди чужих есть и у наших, и у немцев.

Этот красочный поединок заканчивается победой чекистов, сорвавших в итоге план Покушения на ГОЭЛРО (в первую очередь недопустивших взрыв ДнепроГЭСа), правда, до этой победы дожили не все из наших.

Отдельно надо отметить удачную работу оператора, художника, костюмера и гримёра. Так, например, при помощи грима и очков из Александра Михайлова, явно не обладающего научно-учёной внешностью, удалось сделать видного главного инженера электростанции, а из Геннадия Юхтина тем же манером – по жизни трясущегося врага народа, умершего от сердечного приступа раньше, чем его разоблачили чекисты.

Двух противоположных героев блистательно сыграли Валерий Баринов и Алексей Булдаков ("Да-да-да-да-да"), прекрасные актёры, коим крушение советского кинематографа, напрочь сломало карьеру – сниматься они вынуждены были во всяком дерьме, где негде раскрыться

В советских фильмах злодеи у Баринова получались творческими, глубокими, интересными, а куча криминальных авторитетов и прочих отрицательных персонажей, сыгранных им в постсоветском кино, выглядят это очень уныло, однотипно и шаблонно.

Во второстепенных ролях хороши Валерий Захарьев (вокзальный вор), Светлана Рябова (секретарша ГПУ); как всегда убедителен в роли вражеского спецслужбиста Альгимантас Масюлис.

Пересматриваю "Покушение на ГОЭЛРО" каждый год; в нём 3 серии, но смотрится картина на одном дыхании и каждый раз – с удовольствием.

3. "Срочно... Секретно... ГубЧК"

Очень сильный приключенческо-шпионский фильм "Срочно... Секретно... ГубЧК". В картине прекрасно развиты и показаны и приключенческая, и историческая, и шпионская, и драматическая линии. Фильм, увы, тоже почти что неизвестный – как не трудно догадаться, на экраны он вышел в 80-е гг.

Отряд ЧК проводит операцию по срыву обмена пушного запаса Якутии на японское оружие и деньги, предназначенные для войны против русского народа. Операция почти уже закончилась полным успехом, как вдруг жизнь внесла свои коррективы.

Чекисты, находившиеся в тылу врага, вынуждены были внепланово выходить на связь с Центром, чтобы запросить нового проводника. Этот разговор попал к белым контрразведчикам, которым стал известен номер каюты на пароходе, в котором едет связник; они арестовывают всех пятерых пассажиров, и начинают "раскручивать" каждого.

Тем временем чекисты проводят ещё одну спецоперацию, в результате которой вся пятёрка попадает к ним в руки; личность проводника, по законам киножанра, оказывается самой неожиданной...

В фильме здорово сыграли как общепризнанные актёры: Владимир Басов, Роман Филиппов, Пётр Вельяминов, так и менее известные: Степан Емельянов, Ирина Короткова, Юрий Ерёмин.

Причём Вельяминов с его благостным лицом и честными глазами традиционно игравший не просто положительных, а образцовых героев, исполнил здесь отрицательную роль – руководителя белых палачей из контрразведки.

Режиссёр Александр Косарев, для которого данный фильм стал абсолютно лучшим в его карьере, здорово раскрыл Вельяминова в этом амплуа. Позже он вновь использует актёра в отрицательно образе – в картине "Сувенир для прокурора" – и вновь получится удачно.

Что же касается Басова, то насколько я ценю его как актёра, настолько же он мне не импонирует как режиссёр. Будучи актёром, Басов придавал особый колорит, особый блеск почти что любой роли, которую исполнял, даже маленькой. А вот из всех фильмов, которые он снял и которые я видел, удачным считаю лишь "Жизнь прошла мимо".

Здесь Басов блистательно сыграл путешествующего авантюриста с обезьянкой – это была потрясающая роль и просто стопроцентное попадание в образ.

2. "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Переходим к общепризнанным шедеврам. "Свой среди чужих, чужой среди своих". Это название раскрывает нам сущность чекистской работы: деятельность своих среди чужих (разведывательная и подрывная деятельность в стане врага) и выявление чужих среди своих (контрразведывательная и контрподрывная работа у себя дома).

Совсем недавно я делал подробный разбор фильма, в котором рассказал о картине с исторической и художественной точек зрения; об актёрской игре и о том, почему Ю. Богатырёв и Н. Пастухов явно подходили на роли работников ЧК, а А. Пороховщиков – нет.

О том, как приключенческая линия поглощает в фильме чекистскую, а председатель исполкома проделывает за главу ГубЧК тонкую, спецслужбистскую работу; о том, почему большевики сделали очень правильно, загружая героя С. Шакурова именно бумажной работой; о логических, исторических и костюмерных нестыковках и попаданиях в точку; и о многом другом.

Чтобы не повторяться, на сей раз я решил остановиться только на идеологических моментах картины. Ведь если воспринимать "Свой среди чужих..." только как боевик, без идеологической нагрузки, то Шилов выходит этаким сильвестром сталоне или стивеном сигалом, который от переизбытка сил бросает вызов мировому злу, и в одиночку крошит всех злодеев.

Но нет, такая примитивизация недопустима! Фильм "Свой среди чужих..." нужно рассматривать под идеологическим углом, ведь подвиг Шилова в фильме – это подвиг настоящего коммуниста – человека, ставящего в приоритет не личное, а общественное; и если надо – то в ущерб личному.

Эта картина вообще несёт в себе очень высокую идейно-смысловую нагрузку. Чего стоит хотя бы фраза, высказанная ромистром Лемке чекисту Шилову "Это (золото)... Это должно принадлежать одному, а не всем".

Данная фраза в высшей степени блистательно выражает всю гнилую, ублюдочную сущность капитализма и в то же время отвечает на вопрос, почему нынешняя дыpэфия при всех её богатствах, недрах и ресурсах живёт так плохо – да потому что ЭТО принадлежит одному (очень узкому кругу узурпаторов), а не всему народу!

1. Адъютант его превосходительства

Выдающийся советский режиссёр Евгений Ташков подарил нам два подлинных шедевра советского и мирового кинематографа, посвящённых доблестным советский спецслужбам: 3-серийный "Майор Вихрь", посвящённый деятельности ГРУ, и 5-серийный "Адъютант его превосходительства", рассказывающий о работе ВЧК.

Фильм действительно шедевральный! Тут и красивый, нетривиальный и притом гармонично реализованный. Тут и правильное созданное (в т.ч. благодаря прекрасной музыке Андрея Эшпая) напряжение, правильный нерв, держащие зрителя в должном тонусе на протяжении всего просмотра. Тут и блестящее сочетание линий шпионского фильма, психологического детектива, любовной драмы и исторического кино.

В "Адъютанте..." свою лучшую роль сыграл Юрий Соломин, создавший первый в советском кинематографе глубокий и вместе с тем прекрасно раскрытый образ выдающегося, предприимчивого и самоотверженного разведчика – разведчика, не имевшего профессиональной подготовки, но потрясающим образом, сочетавшего в себе интеллектуальный героизм и героизм физический.

Причём это был не фальшиво-карикатурный героизм, не пиндосовская суперменщина, а реальный, мужественный образ идейного, самоотверженного чекиста.

У Ташкова же две свои ярчайшие роли сыграл Владислав Стржельчик. Причём, в обоих случаях, это были роли врагов Советской власти (белого генерала и полковника абвера); но сыграны они были так, что у зрителя вызывали скорее какие-то латентные симпатии, чем отвращение.

Ещё один отрицательный персонаж фильма, который своей игрой не вызывает антипатий – это начальник контрразведки в исполнении Владимира Козела. Хотя то, что в контрразведке у белых служили настоящие палачи – исторический факт.

Это, кстати, к вопросу о том, что в советских фильмах образ врага (представители белых движений, иностранные шпионы и диверсанты, фашисты, внутренние предатели) не очернялся искусственно. Враги в советском кино в человеческом плане показывались такими, какими были на самом деле, а в художественном – их образы, конечно, сильно смягчались

Присутствует в фильме и ряд ярких актёрских работ второго плана: Евгений Шутов с его мужицкой, рабоче-крестьянской внешностью очень гармонично смотревшийся в роли мобилизованного на работу в ЧК моряка; Андрей Петров в роли простецкого красного командира; Евгений Тетерин с его бегающими глазами и испуганным лицом в роли красного подпольщика и др.

А главное актёрское украшение фильма – Татьяна Иваницкая, балерина, которая, не будучи профессиональной актрисой, потрясающе, очень тонко и женственно сыграла дочь полковника Щукина-Козела и возлюбленную Кольцова-Соломина. По истине, это одна из ярчайших женских ролей в советском кинематографе!

В заключение, нельзя не сказать о том, что сегодня, увы, и "Свой среди чужих..." и "Адъютант его превосходительства" принято воспринимать без идеологической нагрузки; и это в корне неверно!

И чекист Кольцов, и чекист Шилов были настоящими коммунистами, на практике воплощавшими главный коммунистический принцип: действовать не ради личного блага, а ради общественного, и если понадобится – в ущерб личному.

Шилов тащит на себе тяжеленный баул с золотом, чтобы отдать его другим, хотя может легко забрать его себе, и уйти заграницу. Кольцов встречает свою любовь, любовь большую и настоящую, имеет возможность уехать с ней в Париж (где для него тоже нашлась бы работа по линии ЧК), но отвергает личное счастье – ради выполнения задания; и в конце концов, фактически, жертвуя своей жизнью, срывает операцию по поставке танков для фронта белых, спасая, тем самым, многие-многие другие жизни. Об этом забывать нельзя!

Ещё больше интересных материалов⬇