Дарить подарки именинникам на день рождения, молодоженам на свадьбу — привычная всем нам практика. Индейцы Северной Америки поступали строго наоборот: подарки гостям раздавал виновник торжества, причем нередко раздавалось (а иногда и уничтожалось) почти все имущество. Какие расчеты стояли за этими крайне непрактичными на наш взгляд действиями и при чем тут герои пьес Островского.

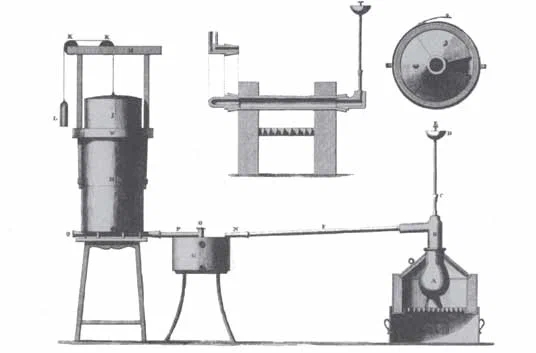

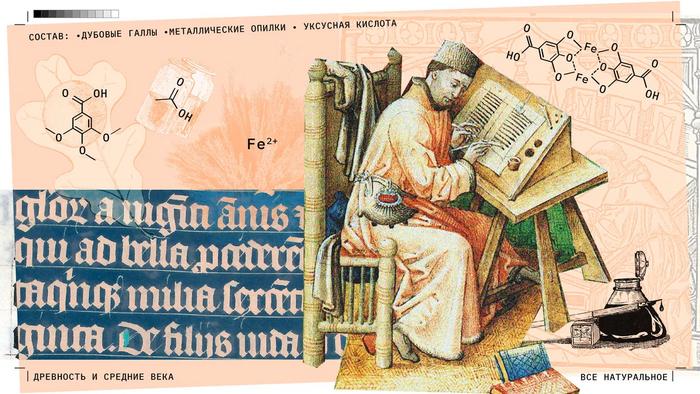

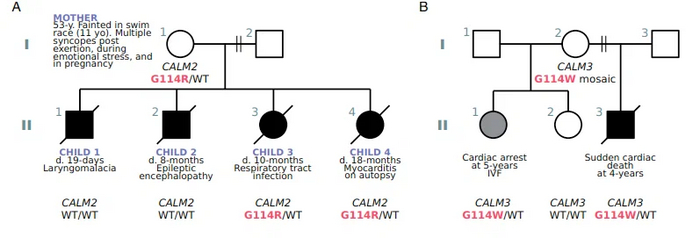

Ритуальные маски, изъятые у участников потлача Дэна Кранмера в 1921 году

Royal British Columbia Museum

В 1921 году на Рождество один из вождей индейского племени квакиютль по имени Дэн Кранмер решил отметить свою женитьбу. Он

пригласил около 300 гостей на шестидневное празднество на остров Виллидж-Айленд в Британской Колумбии, в 300 километрах от Ванкувера.

В первый день он торжественно вступил во владение приданым, которое отошло ему от семьи жены, а вечером были устроены танцы. На второй день Кранмер раздал гостям 24 каноэ, три бильярдных стола и четыре катера с бензиновыми моторами, одеяла, газовые лампы, скрипки и гитары, кухонную утварь и три сотни сундуков. Женщины получили браслеты, шали и платья, подростки — свитера и рубахи, а дети собирали монеты, которые для них бросали в воздух. После раздачи снова были танцы. Что было в третий день, Кранмер вспомнить не смог, но на четвертый день гостям раздавали швейные машинки, граммофоны, кроватные рамы и бюро, а также еще сундуки и ящики. На пятый день раздавали наличные деньги, а на шестой — около тысячи мешков муки каждый стоимостью три доллара (около 40 современных долларов), а также сахар.

Индейский агент Уильям Мэй Халлидей, канадский чиновник, отвечавший за взаимодействие с индейскими племенами, узнал от информаторов, что происходит на Виллидж-Айленде, и явился туда с офицерами полиции. 45 участников празднества были арестованы и предстали перед судом, 22 получили отсрочку в исполнении приговора, трое были оставлены под стражей до рассмотрения апелляции, а двадцать мужчин и женщин отправились отбывать тюремный срок: два месяца — те, кто был арестован по этому обвинению впервые, и три — «повторники».

В руках полиции оказались не только сами индейцы. Халлидей и его люди конфисковали церемониальные маски, трещотки и семейные реликвии — всего 450 предметов. Их выдача была платой за свободу — именно «сдача» масок и ритуальных предметов позволила половине арестованных не попасть в тюрьму.

Конфискованные предметы были вывезены на катере в деревню Алерт-Бэй и выставлены там у англиканской церкви как трофеи. Большая часть масок и ритуальных предметов затем оказалась в руках коллекционеров и в экспозициях музея Виктории в Оттаве и в Королевском музее в Торонто. Часть их была возвращена индейцам только после многолетних усилий активистов общины в 1987 году, спустя 60 с лишним лет после того, как Кранмер решил устроить праздник.

Халлидей и полиция действовали строго в рамках закона: Кранмер и его гости нарушили канадский закон об индейцах 1885 года, который прямо запрещал то, что они делали, и этот запрет оставался в силе до 1951 года.

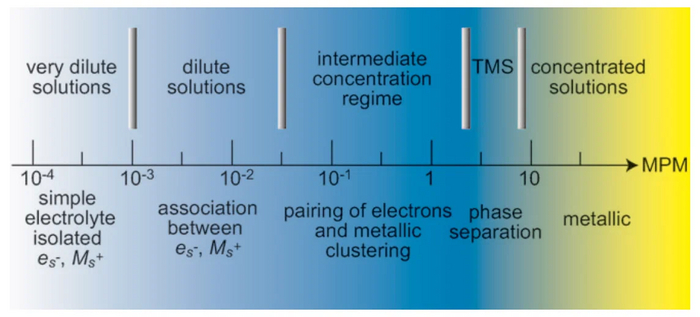

Удивительная расточительность

Действо, которое организовал Кранмер, называется «потлач». Сам этот термин появился в конце XIX века, он происходит от слова, обозначающего «дар» и «дарить» на чинукском жаргоне (англо-индейском пиджине на основе языка чинук). Однако сами индейцы изначально использовали для обозначения таких торжеств другие слова, разные в разных индейских языках. Сегодня сами индейцы называют «потлачем» любой праздник, который сопровождается демонстративным раздариванием, а иногда и уничтожением имущества.

Имущество, изъятое у участников потлача в Британской Колумбии в 1900 году

William Halliday / BC Archives

Традиция устраивать праздники, на которых демонстративно и обильно растрачивалось накопленное имущество, существовала и в других частях света — у жителей Меланезии, Полинезии и Северо-Восточной Сибири. Однако у индейцев северо-западного побережья Америки, живущих на территории Британской Колумбии и Аляски — тлинкитов, хайда, танайна, квакиютль, бела кула, атапасков и других — такое ритуальное расточительство было наиболее радикальным.

Российский чиновник Фердинанд Врангель в 1830-х годах так описывал поминальный пир у атапасков Аляски:

«Ближайший родственник покойного старается в течение года или больше добывать сколько ему возможно оленьих шкур, ровдуг, звериных кож, и тогда празднуют поминки о покойнике, — делают игрушку (увеселение). Он созывает „своих“ и „приятелей“, которые сохраняли кости (умершего), угощает „приятелей“ до пресыщения, отдаривает их за прежние приношения и за труды погребения, расточая свое имущество, в чем ставят величайшую славу и стараются превзойти друг друга. Кто в состоянии расточительностью наиболее удивить иноземцев своих, тот пользуется наибольшем уважением в своем жиле и в целом поколении: прочие внимают советам его и ни в чем не прекословят».

Ритуальная фигура, приветствующая гостей потлача

Harvard College, 1999

Иногда такие празднества принимали отталкивающие на европейский вкус формы. Например, у тлинкитов было принято, чтобы хозяева всячески понуждали гостей есть и пить, а вызванная чрезмерным угощением рвота была признаком хорошо проведенного праздника и говорила о щедрости хозяев (а чтобы продлить впечатление щедрости, праздничная еда в больших количествах давалась гостям с собой). На потлачах индейцев квакиютль хозяйское добро не только расточалось на угощения и подарки, но иногда демонстративно истреблялось — лодки рубились в щепки, шкуры и одеяла сжигались, а дорогие медные пластины ломались и бросались в море.

Представители европейских коммерческих компаний, действовавших на северо-западном побережье, не понимали насколько прочно статус человека в индейских племенах связан с его способностью дарить и расточать. Компания Гудзонова Залива для стимуляции пушного промысла стала называть лучших охотников «вождями», выдавать им красные мундиры для обозначения этого знания и подарки. Но чтобы приобрести влияние среди соплеменников, такие «вожди» должны были щедро раздаривать полученные от компании вещи. Точно так же раздаривались вещи, получаемые индейцами от правительства в порядке благотворительной помощи, что правительству, конечно, не очень нравилось.

Канадские чиновники считали, что приобретенные блага следовало не растрачивать, а преумножать, вкладывая в дело. С их точки зрения потлач был вредным обычаем, бесполезной тратой полезных ресурсов, «дикой манией», препятствующей экономическому росту. К тому же потлачи были обычаем вопиюще «нехристианским». По этим причинам в 1885 году канадское правительство запретило их проведение.

Потлач в Форт-Руперте, Британская Колумбия, 1898 год

R.B. Dixon

В ответ индейцы стали проводить тайные потлачи в местах, труднодоступных для чиновников и полицейских, а также использовать тактики, которые антрополог Джеймс Скотт назвал бы «тактиками символического сопротивления». Потлачи маскировались под рождественские обеды, подарки и деньги раздавались под видом христианской благотворительности или рассылались гостям после проведения церемоний. Такие уловки были, за несколькими исключениями, успешными.

Потлач квакиютля Дэна Кранмера был самым масштабным потлачем, о котором стало известно властям. Запрет на потлачи действовал до 1951 года. Традиция начала возрождаться с 1950-х годов вместе с возрождением традиционных ремесел. Многие коренные американцы устраивают потлачи и сегодня, хотя, конечно, форма их сильно изменилась.

Как выгодно быть щедрым

Упорство индейцев, готовых устраивать потлачи даже в ситуации, когда это было прямо запрещено властями, объяснялось не только стремлением чтить дедовские обычаи. Через демонстративное раздаривание имущества утверждались социальные статусы. В конце XIX века эта функция потлача была особенно востребована, поскольку благодаря работе на торговые компании среди индейцев появлялись nouveau riches, которые стремились приобрести соответствующий их благосостоянию социальный статус (старой индейской аристократии это не нравилось до такой степени, что в 1883 году группа вождей из цимшиан написала петицию властям с требованием запретить потлачи).

Кроме того, ценные предметы уничтожались во время потлача не только для того, чтобы приобрести авторитет среди соплеменников: во многих случаях эти предметы были одновременно дарами предкам, чьи имена и титулы торжественно произносились во время церемонии. Расточая имущество, устроители потлача подтверждали или повышали не только свою личную репутацию, но и репутацию рода. Не устроить потлач по случаю поминок означало продемонстрировать полное неуважение к покойному и к другим предкам. Тлинкиты верили, что за оказанные почести предки будут помогать, а в случае пренебрежения накажут живых болезнями и прочими несчастьями.

Таким образом, потлачи не только помогали утверждать статусы и поддерживать отношения взаимообмена с противоположным кланом, но и поддерживать «хорошие отношения» с предками и тем самым — благополучие живых.

Первое этнографическое описание потлача в 1890 году сделал американский антрополог Франц Боас, который изучал индейцев квакиютль. Боас рассматривал потлач не только как способ приобретения престижа, но и как систему кредита, доступную в обществе, где нет письменности, денег и банков. Поскольку каждый потлач должен быть «отдарен» под угрозой потери репутации, организация праздника аналогична одалживанию денег под проценты и становится выгодным вложением средств. Гости церемонии получают подарки как займы, которые через несколько лет возвращаются дарителю или его наследникам, причем «прибыль» иногда достигает 100 процентов.

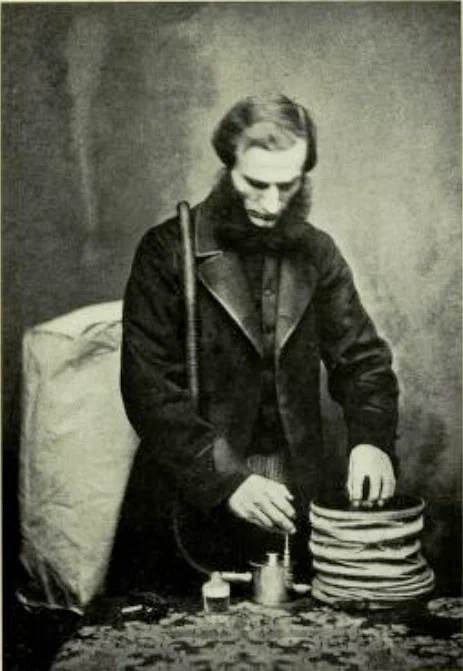

Вождь произносит речь на потлаче в племени квакиютль. Снимок из книги Боаса

F. Boas

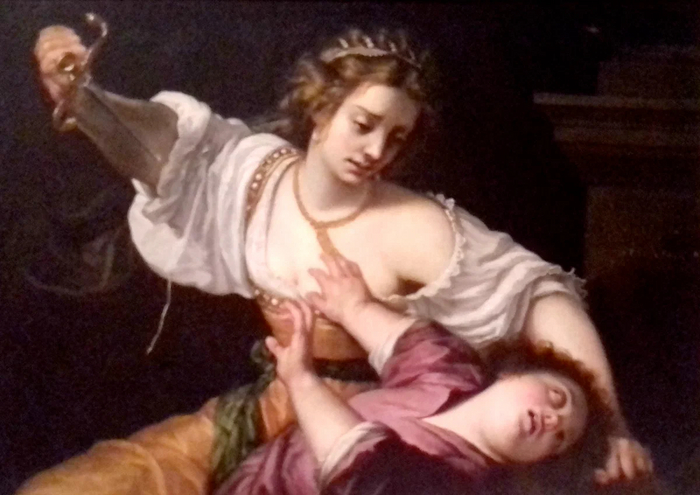

Французский антрополог Марсель Мосс развивал идеи Боаса в рамках своей теории дара. Согласно этой теории, в обществах, где нет денег, социальные и экономические отношения строятся в форме дарообмена, где каждый дар — будь то корзина с едой, знак внимания, услуга, женщина или ритуальный предмет — должен быть отдарен. Этот обмен недоброволен, поскольку отказ принять дар ведет к расторжению союза, а отсутствие ответного дара — к потере репутации получателя. Потлач является одной из форм дарообмена, в которой Мосса интересует больше не экономическая, а символическая составляющая. Он рассматривает потлач как состязательный дарообмен, где материальные ценности обмениваются на престиж, а тот, кто претендует на высокий статус, должен быть максимально расточительным.

Мосс обращает внимание на замеченные Боасом этикетные и лингвистические детали, которые указывают на господствующую позицию дарителя и подчиненную — получателя. Например, вождям на пирах не пристало много есть, много едят люди простые, бедные и зависимые. Квакиютли говорят, что имя дарителя «тяжелеет» благодаря данному потлачу, и «теряет в весе» от принятого. Праздник с раздачей имущества они называют словом, которое буквально означает «сплющивание» (flattening), потому что под тяжестью принятых даров имя получателя «сжимается». Таким образом, потлач — это «челлендж» для приглашенных: чтобы сменить подчиненную позицию на позицию превосходства, получатель должен раздарить или уничтожить равное или даже большее количество ценностей на ответном потлаче.

«Нигде индивидуальный престиж вождя и его клана, — пишет Мосс, — не связаны так тесно с точным ростовщическим расчетом при возмещении даров с тем, чтобы превратить в должников тех, кто сделал должниками вас».

«Добрые дикари» и капитализм

С XVIII века европейцы, озабоченные пороками собственного общества, искали и находили у обитателей Нового Света идеал общественной жизни. Так родилась концепция «доброго дикаря», которую развивал Жан-Жак Руссо и другие просветители. Они считали, что «дикари» пребывают в утраченном европейцами «естественном состоянии», не страдают от неравенства и алчности, простодушны, благородны и нравственно чисты, а их законы «ближе к природе», и значит, разумнее. Миф о «добром дикаре» нашел свое продолжение в литературе романтизма, которой мы обязаны многочисленными образами благородных индейцев, прямодушных горцев и вольнолюбивых цыган.

Эта романтическая традиция повлияла и на восприятие потлача. Узнав о существовании такого института из работ Боаса, Мосса и других антропологов, критики современного западного капитализма увидели в потлаче воплощение собственных социальных идеалов.

Современные левые, озабоченные вопросами социальной справедливости, видят в культуре индейцев существовавший когда-то, но разрушенный хищническим капитализмом мир, где люди жили в гармонии с природой, безвозмездно делились друг с другом накопленными благами.

Зеф Иган из Нью-Йоркского университета негодует на Франца Боаса, который трактовал потлач как экономически и символически выгодный обмен, в то время как потлач, по мнению самого Игана, является «актом благотворительности и показателем солидарности». Иган обвиняет Боаса в том, что тот не раскрыл в своих трудах «глубину потлача» и увидел его «через капиталистические линзы» («through a capitalist lens»).

Носителям современной версии мифа о «добром дикаре» кажется возмутительной сама мысль о том, что коренные народы в своих действиях руководствовались логикой обогащения, которую современные левые считают отличительным свойством капитализма. «Расчетливые дикари», с ростовщической точностью просчитывающие символическую и экономическую выгоду от потлача, плохо сочетаются с образом «доброго дикаря».

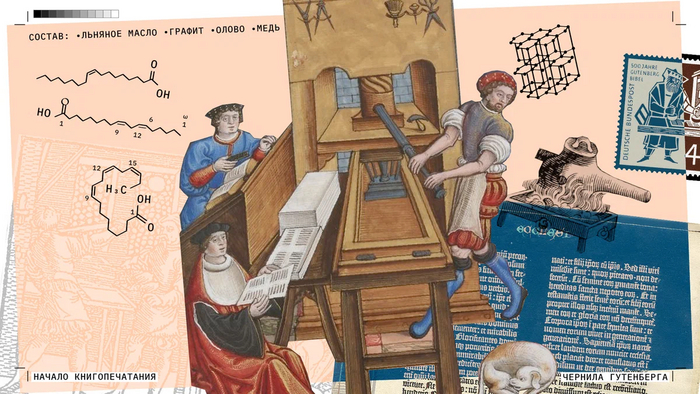

Медные пластины, которые раздавались или демонстративно уничтожались во время потлачей. На снимке — пластины, изъятые на потлаче Дэна Кранмера

Royal BC Museum

Для подтверждения «доброты» индейцев и бескорыстности потлачей Иган ссылается на авторов, которые еще в 1960-е годы предлагали рассматривать потлач как экологически обусловленный обмен и считали, что, обладая неоднородными природными ресурсами, разные общины просто вынуждены были обмениваться ими, чтобы выживать. Такая экологическая трактовка потлача неоднократно критиковалась, однако тем, кто ищет в чужих культурах подтверждение своим взглядам, это не помешало найти в индейском обычае воплощение идеалов равенства и бескорыстной взаимопомощи.

Другие романтически настроенные интерпретаторы не очень озабочены вопросами социальной справедливости, но являются убежденными критиками буржуазной рациональности, и потому предпочитают видеть в потлаче нечто принципиально нерациональное.

Яркий пример такого интерпретатора — французский философ Жорж Батай, который находит в потлаче желанную альтернативу капиталистической рациональности и буржуазным ценностям. Потлач существует в обществе, где излишки не вкладываются в расширение производства, а растрачиваются без видимой экономической пользы. Батаю такое общество кажется гораздо более привлекательным, чем современное европейское. В бесполезном истреблении того, что могло бы послужить преумножению богатства, он обнаруживает «глубокую свободу».

Хотя Батай соглашается с Моссом, что конечной целью потлача все же является приобретение, ему очень хочется видеть в этом обычае не «точный ростовщический расчет», а нечто нерациональное и неистовое, нечто противоположное всякой рациональности. Поэтому он находит много цветистых поэтических эпитетов для описания потлача: «поток безумного исступления», «неумеренная трата энергии», «возвращение бескрайности живого к истине необузданности», «безрасчетная трата жизненных ресурсов».

Смыслы, которые приобрел потлач в глазах романтиков — справедливость, бескорыстие, нерациональность и свобода — оказались актуальными для политического и художественного активизма. Для левых художников 1950-1960-х годов слово «потлач» стало ассоциироваться с протестом против буржуазного мира, с праздником и свободной игрой. Поэтому журнал, который издавали в 1950-х годах французские ситуационисты, назывался «Потлач».

Для социально ориентированных активистов потлач стал символом открытой Моссом «экономики дара», в которой они увидели реальную альтернативу капиталистической системе. Теоретик анархизма Нил Китинг начинает свою работу «Rioting & Looting As a Modern-Day Form of Potlatch» со слов, перефразирующих начало «Манифеста коммунистической партии»: «Призрак бродит по современному миру. Призрак дара». Он призывает соратников по борьбе с капитализмом «поучиться у вождей квакиютль», которые, по его мнению, знали, как превращать товары в дары.

Можно сказать, что в прочтении политических активистов в потлаче остался дарообмен, но исчезли другие составляющие — принудительность, состязательность, социальные амбиции (status-seeking) и точный расчет. Так, известный анархист Хаким Бей предложил термин «иммедиативный потлач» для обозначения праздника, на котором люди собираются, чтобы дарить друг другу самодельные подарки. Современные российские эко-активисты назвали «кибернетическим потлачем» акцию, на которой они собрались на лесной опушке и обменивались друг с другом файлами.

Потлач без индейцев

Демонстративная расточительность обнаруживается не только в индейской культуре. В современных обществах такие траты чаще всего практикуют или правители (с целью повысить престиж государственной власти), или люди, чья социальная позиция промежуточна и нуждается в усилении. Например, это попытки «новых богатых» повысить свой статус в глазах общества. Это можно сделать вполне благопристойно, приобретая бесполезные вещи.

Как пишет Хайко Шрадер, в 1980-е годы в высокогорных непальских деревнях разбогатевшие люди часто собирали дорогие чашки из китайского фарфора. Эти чашки не использовались в быту, и именно способность покупать неутилитарные предметы демонстрировала богатство их владельца. С такой же целью — исключительно для престижа, чтобы наглядно продемонстрировать свое отличие от односельчан — богачи приобретали большие стада лошадей.

Такие попытки поменять деньги на статус внешне совсем не напоминают классический потлач, хотя в их основе лежит тот же механизм обмена материальных ценностей на престиж. История и литература дают нам множество примеров гораздо более «потлачеподобного» поведения людей, имеющих социальные амбиции. Многие помнят популярные в 1990-е годы анекдоты про «новых русских», которые высмеивались в том числе за склонность к демонстративным тратам.

Фольклорный образ «нового русского» имел под собой некоторые реальные основания. Антрополог Илья Утехин в «Очерках коммунального быта» рассказывает о разбогатевшем жителе питерской коммуналки, который в середине 1990-х годов в порыве пьяной удали выбрасывал из окна куски очень дорогой по тем временам говяжьей вырезки, чтобы насладиться произведенным на соседей впечатлением (некоторые из них бежали на улицу подбирать выброшенное).

Потлачеподобное поведение свойственно не только нуворишам 1990-х, но и другим людям, испытывающим острую потребность конвертировать, как сказал бы Пьер Бурдье, недавно приобретенный экономический капитал в символический. В этом отношении чрезвычайно показательна традиция «купеческих загулов», существовавшая в пореформенной России. В рассказе Лескова «Чертогон» богатый купец, не торгуясь, платит 17 тысяч за разгромленный им во время попойки ресторан; возвращаясь оттуда, он кидает деньги дворникам, сторожам, городовым, жандармам, извозчикам, а затем покупает бочку меда и приказывает извозчиками смазать медом колеса экипажей. Характерно, что всеми этими действиями купец вызывает глубокое почтение окружающих.

Герой пьесы Островского «Горячее сердце» купец Хлынов, недавно вышедший из крестьян, велит поливать в своем саду дорожки шампанским, причем делает это демонстративно, на глазах у изумленной публики. У персонажа Островского были реальные прототипы, например, описанные Гиляровским московские купцы, чья склонность к неутилитарным демонстративным тратам нередко принимала — точь в точь как у северо-американских индейцев — форму разрушения ценностей:

Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово:

— Скольки?

Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и — хлесть ее в зеркало. Шум. Грохот. Подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает;

— Скольки?

Платит, не торгуясь, и снова бьет...

«Загулы» купцов и других нуворишей обычно рассматриваются как следствие низкой культуры: считается, что вышедшие «из грязи в князи» просто не умеют потратить деньги на что-нибудь приличное из-за отсутствия образования. Однако после работы Марселя Мосса о потлаче на это явление можно посмотреть по-другому.

Демонстративное расточительство — это инструмент повышения статуса, а купцы в пореформенной России в нем очень нуждались, поскольку разбогатев, они оставались людьми «простого звания» как в глазах старых элит (дворян), так и в глазах крестьян и мелких мещан. Это верно для любой группы, чье социальное положение неопределенно (уже не «грязь», но еще не «князь»), а амбиции высоки. Именно поэтому нувориши разных эпох прибегают к потлачеподобному поведению: оно помогает заработать престиж и увеличить символический капитал до размеров недавно приобретенного экономического.

Очень возможно, что такими же рвущимися наверх нуворишами были те североамериканские индейцы, которые на рубеже XIX-XX веков поражали европейских наблюдателей бестрепетным уничтожением имущества.

Автор: Анна Кирзюк

Источник