Лампочка Ильича: миф о победе света над тьмой

Сейчас когда мы говорим «лампочка Ильича» - это в лучшем случае про обычную лампочку накаливания. А то и вовсе о чём-то устаревшем и простом. Так проходит земная слава, так закончился миф о сияющем свете будущего, которое уничтожает беспросветность и тьму прошлого. Давайте попробуем рассмотреть его.

Само словосочетание «лампочка Ильича» традиционно связывается со знаменитым посещением Лениным открытия электростанции в деревне Кашино. Благодаря рассказу об этом событии фраза стала максимально известной. И в этом сюжете сплелось несколько ярких нитей.

💡 Нить первая: Ленин, демиург, приносящий свет людям. Не будем сейчас рассматривать реальную личность исторического деятеля, нас интересует то, кем он оказался в советской бытовой и пропагандистской мифологии. А оказался он вполне себе божеством с традиционными для этой роли признаками. (И его ранняя смерть наверняка тому поспособствовала. Очень удобно создавать мифическое существо из того, кто уже не живёт и не может своими действиями разрушить идеальный образ) Он предстаёт тем, кто стал первым источником возникновения СССР. Статьи, рассказы для детей, книги, пьесы, песни и фильмы делали его тем, с кого началась наблюдаемая реальность. В сочетании с описанием мрачных ужасов царской России становилось очевидным, что демиург этот – добрый и несёт благо. Что характерно, реальный Ленин действительно горел идеей электрификации страны, и приложил весь свой организаторский талант и силу убеждения на то, чтобы она стала возможной. Поэтому когда он приехал по приглашению жителей Кашино на запуск электростанции, его реальная заинтересованность прекрасно наложилась на образ демиурга, принимающего участие в победе света над тьмой. В дальнейших сочинениях связь вождя и несомого им света закреплялась, как и сам оборот «лампочка Ильича». «Осветить мужика лектричеством – и корову, и лошадь мужицкую», - велит Ленин в одной из пьес. И звучит это ничуть не слабее, чем слова «Да будет свет» из другой книги.

💡 Нить вторая – истории успеха. Второй компонент этого мифа – народ, то самое население обитаемого мира, ради блага которого старается демиург. Это самостоятельное действующее лицо, а не просто пассивный потребитель даруемого. В ранней советской публицистике жанр «народ создаёт себе электростанцию» строился по боле-менее унифицированной схеме (не хуже, чем у Проппа). Жители населённого пункта узнают о появлении электростанции у соседей и задумываются о том, чтобы тоже получить волшебный артефакт – «самую чудесную в мире силу» (Лампочка Ильича в колхозе «Первое Мая», 1949 г). Инициатор собирает единомышленников, вместе они преодолевают преграды в виде природных препятствий, злокозненных вредителей, неуверенных пораженцев – и в итоге наслаждаются плодами победы, враги посрамлены, хор в виде сомневавшихся ранее исполняет песнь признания, добытое чудо делает жизнь прекрасной. В процессе этого пути, как и в любом хорошем мифе, герой преображается: «росла не только станция, но росли и люди. Многие из них совсем по-новому стали смотреть на жизнь, если хотите знать, – по-коммунистически» (брошюра «Лампочка Ильича», 1951 г.).

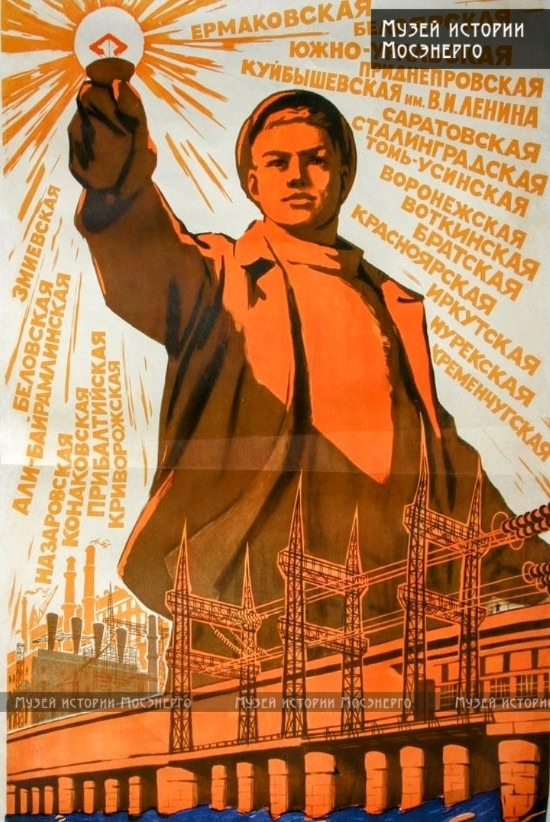

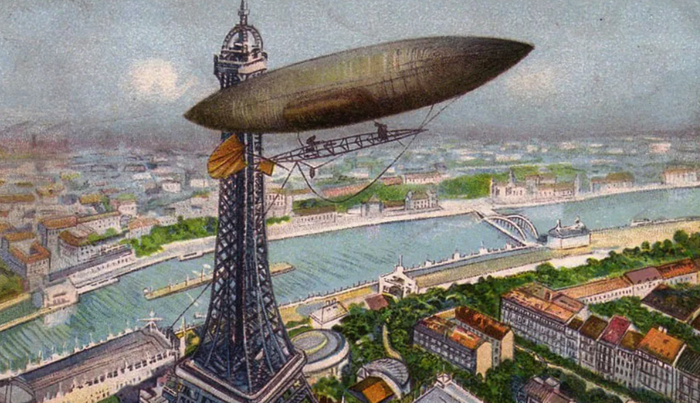

💡 Третья же нить, из которой сплетается миф о лампочке Ильича, – это само электричество. Оно мыслится в этом фольклоре как живительная сила, которая способна изменить к лучшему и всю жизнь, и людей, с ней связанных, и саму страну, которая из тьмы и ветхости мифического царизма преобразуется в светлое, благополучное, счастливое место. Такое понимание, что характерно, действительно согласуется со вполне реальным планом развития народного хозяйства за счёт централизованной электрификации. Предполагалось, что электричество станет мощной опорой роста всего производства – заводов, строек и так далее – и тем самым станет залогом экономического благополучия. Неудивительно, что на это направление были брошены все силы. Этим планом занималась Государственная комиссия по электрификации России, которой дали совершенно чудесную аббревиатуру ГОЭЛРО. Мне кажется, в том, что аббревиатуру создали не прямолинейно соединив начальные буквы (ГКЭР, например), а подумав о благозвучии названия, есть признак реальной творческой энергии и настоящего созидательного потенциала. Потом он истощился, но давайте вернёмся к теме. Так вот, электричество описывалось витальной силой, едва ли не одушевлённой: «Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером торжественно сияли окна избушек, охраняя от тьмы революцию» («Хлеб и чтение», 1932). В контексте мифа его было бы уместно соотнести с волшебным помощником, которого предстоит раздобыть или укротить, прежде чем пользоваться его услугами, но который после приручения верой и правдой служит герою своими сверхспособностями (конек-горбунок, джинн, и так далее). В одном из источников его называли «седьмой бригадой», которая трудится на благо колхоза наряду с шестью человеческими бригадами.

Итак, мы видим, как реальный план электрификации страны и связанные с ними надежды на подъём экономики дали жизнь представлениям, которые вполне укладываются в структуру типичного мифа. В этом мифе есть тот, кто посылает героя на подвиг (Ленин), сам герой, который преобразуется в процессе подвига (народ) и волшебный артефакт/помощник, ради добычи которого всё затевается (электричество). Удивительно, как официальная пропаганда сумела это создать. Впрочем, учитывая, что она пыталась донести идеи электрификации до минимально образованных людей, сделать их доступными и понятными, бьющими точно в базовые представления о мире, может оно и наоборот, закономерно. Сейчас от этого мифа остался лишь небольшой осколок в виде фразеологизма, и это закономерный финал жизни мифов. Многие крылатые выражения, которыми мы пользуемся сейчас, когда-то были частью таких историй. Какой-нибудь «соляной столп» или «нить ариадны» - это всё, что мы оставили себе от мировоззрения древних евреев или жителей Древней Греции. Вот и «лампочку Ильича» постигла та же судьба.

(Для этой заметки я в основном использовала статью Н.В. Никифоровой «Лампочка Ильича и символические аспекты в пропаганде электрификации», если кто хочет углубиться в тему, можно почитать и её)

Автор - Виолетта Хайдарова