Методы и инструменты НОТ #2. Алексей Гастев — человек, который хотел превратить людей в машины (и не шутил)

От Тейлора к Гастеву

В прошлом посте мы поговорили о деятельности Фредерика Тейлора, родоначальника концепции научной организации труда из США. А что было у нас?

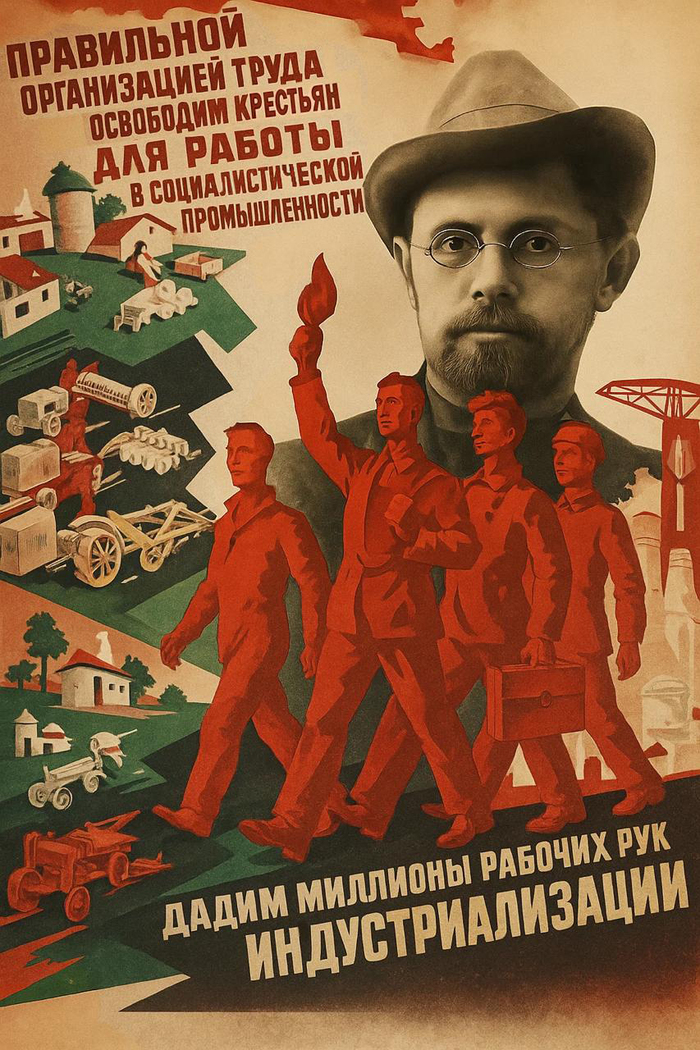

В начале XX века, когда одни писали манифесты революции, другие — стихи о любви, Алексей Гастев писал стихи... о токарных станках и ударе молота по стали. Советский Союз готовился к индустриальному рывку. Но одних станков и лозунгов было недостаточно. Нужен был новый человек — точный, дисциплинированный, производительный. Человек, способный стать частью индустриальной машины.

Главным архитектором этой идеи и стал Алексей Капитонович Гастев — инженер, революционер, поэт-футурист и теоретик труда. Его проект — ЦИТ (Центральный институт труда) — стал не просто лабораторией, а фабрикой по стандартизации труда и переучиванию человеческой природы.

Биография

Алексей Гастев родился в Суздале в 1882 году. До революции он прошёл путь от простого рабочего до активного участника революционного движения. В начале XX века он трудился слесарем и токарем на заводах Петербурга, где впервые столкнулся с проблемами организации труда изнутри. Параллельно включился в деятельность РСДРП, участвовал в стачках и рабочих кружках, за что неоднократно подвергался арестам, ссылке и тюремному заключению. В 1910-е годы оказался в эмиграции во Франции, где работал на машиностроительных предприятиях. Именно там, соприкасаясь с европейским индустриальным укладом и тейлоризмом, он окончательно сформировал представление о труде как о науке и инструменте преобразования общества. Эти идеи он привёз с собой в Россию — и после Октябрьской революции начал воплощать их в рамках нового государства.

Агитация и идеология труда после революции

Алексей Гастев активно включился в работу новой власти, сосредоточившись на агитационно-пропагандистской деятельности и формировании идеологии труда. В 1917-1918 годах он работает секретарем ЦК Всероссийского союза рабочих-металлистов. Активно занимается профсоюзной работой. 1920 году участвует в создании Агитпропа, Управления агитации и пропаганды.

Гастев стал одним из ведущих представителей пролетарской культуры (пролеткульта), где пропагандировал идею нового — индустриального и дисциплинированного — человека. Он выступал на митингах, писал программные тексты, редактировал журналы, в которых соединялись футуризм, марксизм и техническая рациональность. Его агитация была направлена не только на революционную трансформацию общества, но и на механизацию мышления и поведения: труд он мыслил как форму переустройства психики.

Центральный институт труда

В 1921 году, заручившись поддержкой В.И. Ленина, Гастев организует и возглавляет Центральный институт труда ВЦСПС (ЦИТ), центра по стандартизации и дисциплинированию трудовой жизни новой эпохи.

Цели и задачи ЦИТ:

🔹 Нормирование и стандартизация труда

— разработка единых норм времени и движений для тысяч операций.

🔹 Массовое обучение рабочих

— создание методик «трудовой дрессировки»: от простейших приёмов (забивание гвоздя) до сложных слесарных работ.

🔹 Исследование биомеханики труда

— изучение ритма, скорости реакций, утомляемости с помощью метрономов, секундомеров и даже лабораторных приборов.

🔹 Формирование «нового человека»

— дисциплинированного, синхронизированного с потоком конвейера, способного быстро перенастраиваться под новые производственные требования.

ЦИТ стал уникальной лабораторией по стандартизации рабочих движений, формированию производственной дисциплины и обучению масс основам рационального труда. Здесь разрабатывались методики нормирования, проводился хронометраж, изучались реакции и ритмы тела, внедрялись учебные тренажёры. Институт готовил специалистов по НОТ, массово обучал рабочих и инженеров, создавал «трудовые карты» и методички для всех отраслей. ЦИТ сыграл ключевую роль в подготовке кадров для индустриализации, став инструментом превращения трудовой практики в управляемый и воспроизводимый процесс. Гастев мыслил ЦИТ не просто как институт, а как фабрику по производству нового человека — индустриального, точного, коллективного.

Деятельность ЦИТ оказала ключевое влияние на подготовку страны к масштабной индустриализации. В условиях стремительного роста промышленности и дефицита квалифицированных кадров институт стал центром массового формирования трудовых навыков нового типа — точных, стандартизированных, повторяемых. Методики Гастева позволяли обучать рабочих за короткие сроки, внедрять нормы выработки, устранять неэффективные движения и повышать производительность без значительных вложений в технику. Выпускники ЦИТ распространяли стандарты научной организации труда по всей стране — на стройках пятилеток, заводах тяжёлой промышленности, в системе профтехобразования. Именно через ЦИТ советская индустриализация получила управляемый, воспроизводимый и дисциплинированный человеческий ресурс, необходимый для выполнения жёстких экономических планов. Институт стал своеобразным механизмом адаптации человека к логике машинной эпохи.

К концу 1930-х годов роль ЦИТ как передового центра научной организации труда постепенно трансформировалась. К этому времени его ключевые идеи — нормирование, стандартизация движений, трудовое обучение — были уже массово внедрены в производственную практику и систему профтехобразования по всей стране. Институт выполнил свою стратегическую и историческую задачу: он создал методическую и кадровую основу для индустриализации, подготовил поколения специалистов по организации труда, заложил принципы, ставшие стандартом на десятилетия вперёд. В дальнейшем функции ЦИТ были переданы другим учреждениям, а его наработки — интегрированы в структуру управления производством на уровне всей экономики СССР. Завершение самостоятельной деятельности института стало естественным этапом институционализации его подходов, когда передовые идеи стали частью повседневной производственной культуры Советского Союза.

Критика

Несмотря на масштабное влияние, подход Гастева, также как и подход Тейлора, подвергался критике — как современниками, так и исследователями позднее. Основной упрёк заключался в механистичности его модели человека: в стремлении превратить личность в чётко запрограммированный инструмент труда, подчинённый ритму, инструкции и внешнему контролю. Его система почти полностью исключала эмоциональную, мотивационную и креативную составляющую работы, сводя поведение к цепочке отработанных рефлексов. Критики отмечали, что чрезмерная стандартизация может привести не к росту эффективности, а к утрате инициативы и демотивации. Уже в 1920-х с Гастевым спорили сторонники «культурной индивидуализации труда» — такие как А.А. Богданов и представители Пролеткульта, которые настаивали на необходимости соединения производительности с творчеством и самореализацией.

Итог

Наследие Алексея Гастева выходит далеко за рамки его времени. Он не просто заложил основы научной организации труда в СССР — он сформировал новый взгляд на труд как на управляемый, формируемый и воспроизводимый процесс. Его подходы легли в основу нормирования, профтехобразования, инженерной педагогики и массовой производственной подготовки, став фундаментом для организации труда на заводах, стройках и в армии. Идеи Гастева о системности, ритме, точности и дисциплине труда повлияли на формирование советской индустриальной культуры и сохранялись в ней десятилетиями. Более того, его разработки предвосхитили многие современные направления: от эргономики и промышленного UX до поведенческого инжиниринга и автоматизации. Сегодня Гастева переоткрывают не только как практика, но и как мыслителя, предвосхитившего вызовы технократического общества, в котором труд становится инструментом конструирования самого человека.