Средневековый "Джеймс Бонд". Разграбление Рима

Спасибо таинственному пикабушнику за донат, отправленный в поддержку моего блога!

Предыдущая часть лежит здесь - Битва при Павии: король Франции в плену у императора СРИ. Бойня швейцарцев и ландскнехтов

22 мая 1526 года, обеспокоенные господством императора Священной Римской империи Карла V над итальянским полуостровом Папское, государство, Венеция, Миланское герцогство, Флоренция и Франция заключили в городе Коньяк военный союз, вошедший в историю под названием Коньякская лига. Чуть позже к этой лиге присоединился и английский король Генрих VIII, обиженный на императора за то, что он никак не вознаградил англичан за ту помощь, которую они оказали империи в предыдущей войне против французов.

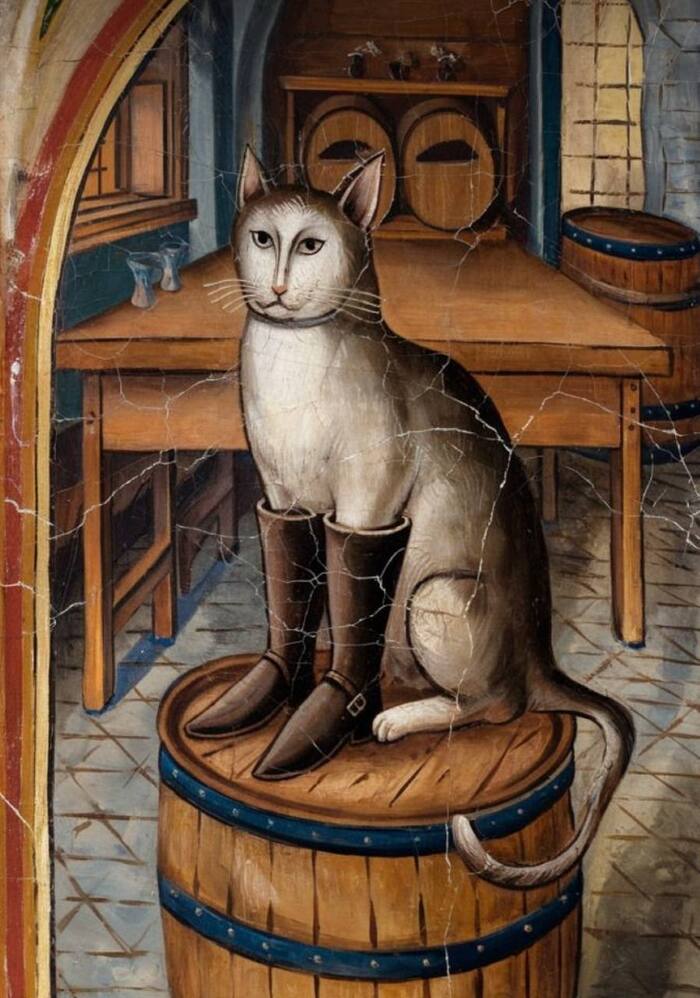

Новый виток Итальянских войн начался с атаки папской армии на Сиенскую Республику - одного из последних сторонников Карла V в регионе. Впрочем, застать сиенцев врасплох войскам Папы не удалось, так как те, благодаря информации, полученной от своего шпиона в Риме, заблаговременно узнали, откуда на их город готовится нападение. Сиенскому правительству удалось внедрить в ближайшее окружение Папы Климента VII своего агента Джованни Пальмьери, прибывшего в Рим под видом изгнанника из республики. Добившись аудиенции у понтифика, Пальмьери поведал Клименту свою легенду о том, как сильно его обидели сиенцы, и о своем желании отомстить проклятым республиканцам, выложив на стол Папы подробную информацию об укреплениях Сиены, которая, разумеется, была ложной. Климент, принявший всю эту чушь за чистую монету, в свою очередь, рассказал Пальмьери о готовившемся походе на республику и предложил тому принять участие в кампании в качестве двойного агента. Вскоре Пальмьери с двумя папскими агентами был отправлен обратно в Сиену как тайный папский шпион. Вернувшись в республику, средневековый агент 007 доложил ее правительству о всем, что он услышал в Риме, после чего двух папистов немедленно заключили в тюрьму, а сам город стали подготавливать для отражения надвигающейся угрозы.

В середине июля папские войска прибыли к стенам Сиена и взяли город в осаду. Надо отметить, что Папа Климент умел играть в шпионские игры не хуже сиенцев. В осаждённом городе у понтифика был свой агент - Лучио Арингьери, наставник церкви Сан-Пьетро-алла-Маджоне, который вместе со своими сторонниками попытался прорыть подземный ход, ведущий из церкви к лагерю папских войск. Однако сиенцам удалось разоблачить предательство священника благодаря донесению плотника, которому Арингьери поручил построить деревянную лестницу, предназначенную для подъема из тоннеля. Так как Сиена не была способна выдержать длительную осаду, ее правительство приказало своему гарнизону совершить вылазку на вражеский лагерь, а также призвало простых горожан поддержать своих защитников. В ночь на 25 июля сиенские солдаты вышли из городских ворот Камолли и напали на вражеский лагерь, после чего над городом зазвучал колокольный набат, призывающий простых сиенцев взять в руки оружие. Полусонные папские войска оказались абсолютно неготовыми к столь крупной ночной атаке, а поэтому немедленно обратились в бегство, даже не забрав с собой драгоценные осадные пушки. Сиена была спасена.

Новости о попытке захвата Папой союзной империи республики привели Карла V в ярость. Император немедленно набрал в Германии 12 000 ландскнехтов и направил их в Италию покарать дерзкого Климента VII. Прибыв на Итальянский полуостров этот наемный контингент соединился с тамошней имперской армией, доведя общую численность войск до 20 тысяч человек. Однако, как вскоре выяснилось, делать столь крупной имперской армией было решительно нечего. Папские войска еще не оправились от неудачи у стен Сиены, а вошедшие в Коньякскую лигу англичане и французы не торопились направлять в Италию свои контингенты. Вот и получилось, что имперские наемники полгода бесцельно бродили по Италии, даже не вступая не с кем в бой, а значит, и не получая вожделенные трофеи. Да и Карл V довольно быстро перестал платить ландскнехтам зарплату, кормя наемников "завтраками". Вполне закономерно такая ситуация привела к сильному недовольству среди ландскнехтов, которых от открытого мятежа теперь удерживал только авторитет их предводителя Георга фон Фрундсберга, бывшего преданным сторонником Карла V. Однако весной 1527 года у этого прославленного полководца случился инсульт, в результате чего он был вынужден вернуться в Германию, передав управление армией ландскнехтов в руки Карла де Бурбона, который довольно быстро полностью утратил контроль над германскими наемниками.

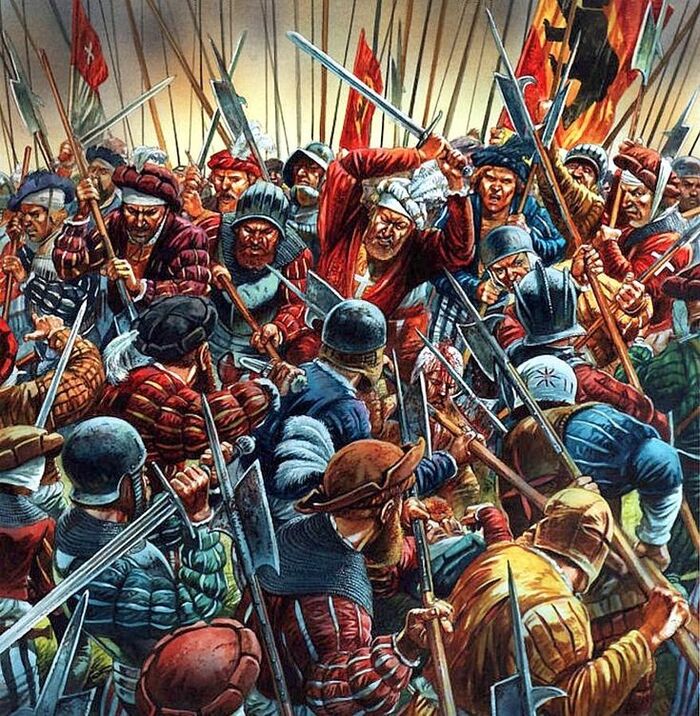

В мае уже озверевшие от отсутствия зарплаты и каких-либо трофеев ландскнехты решили пойти походом на Рим, ведь, в конце концов, император и призывал их в свою армию с целью покарать понтифика, а значит, они придерживались первоначального плана. По пути к папской столице к ним присоединились толпы мародеров, грабителей и итальянских дезертиров, прослышавших о возможности пограбить Рим. Интересно, что политика папского престола так достала всех окружающих, что правители земель, через которые мародеры шли на Рим, сами кормили их и снабжали проводниками через свои земли. 6 мая армия ландскнехтов подошла к Вечному городу и приступила к его штурму. Стоит отметить, что помимо жажды материальной наживы немецкими наемниками двигали и религиозные чувства, ведь в то время всю Европу охватила волна протестантизма, который особенно сильно распространился в Германии, а поэтому ландскнехты, большинство из которых были лютеранами, с радостью предвкушали резню ненавистных им католических священников.

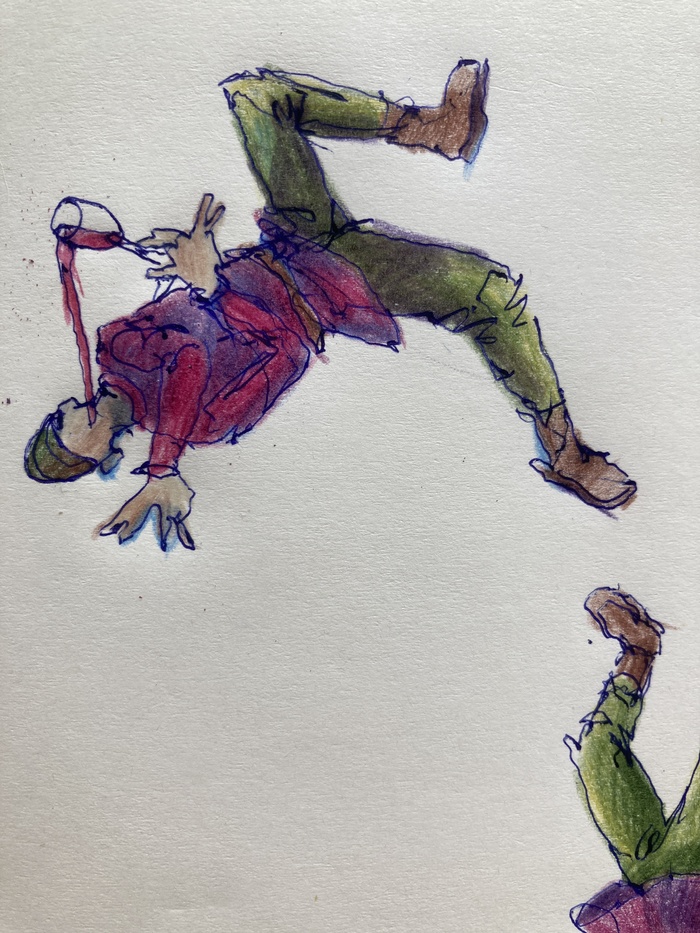

Разумеется, римляне не собирались так просто сдаваться иноземному войску, а поэтому открыли огонь по осаждающим из пушек замка Святого Ангела, в результате чего отбросили атакующих солдат от стен и даже убили формального командующего ландскнехтами Карла де Бурбона. Тем не менее, после первой неудачи атакующие сумели перегруппироваться и пошли на новый штурм, при чем в это раз наступающих было так много, что они забирались на стены даже без лестниц - прямо по головам товарищей. В результате немцы сумели сломить сопротивление защитников и ворвались в город, в котором вскоре учинили резню и грабеж.

Первым делом ландскнехты устремились в Собор Святого Петра, в котором укрывался понтифик, с целью взять его в плен. Однако сделать им это не удалось, так на ступенях Собора они наткнулись на сопротивление Швейцарской гвардии, солдаты которой ценой собственной жизни не пропускали нападающих до тех пор, пока Папа со своим окружением не перебрался через тайный ход из Собора в замок Святого Ангела. Всего из 189 защищавшихся гвардейцев выжили лишь 42, а их раненого предводителя отнесли домой и закололи прямо на глазах жены. Этот подвиг гвардейцев помнят до сих пор, и именно 6 мая швейцарская гвардия присягает на верность очередному римскому Папе.

Не сумев захватить Климента, ландскнехты предали Рим чудовищному погрому. Мародеры убивали жителей, грабили церкви, вытаскивали драгоценности из реликвий, разрывали богатые захоронения. Особенно жестоко расправлялись со священниками, а монахинь насиловали и продавали в солдатские бордели. Наибольшее наслаждение от этого процесса получали наемники-лютеране - разграбив церкви, они ходили по горящему городу в облачениях кардиналов и священников, а их предводитель, сидя на осле, изображал Папу Римского. В начале июня к Риму были стянуты силы, сохранившие верность Папе, которые предложили ландскнехтам выкуп за понтифика в размере 400 тысяч дукатов - фантастическая сумма по тем временам. Кроме того, Климент VII был вынужден согласиться на выход из Папской области Пармы, Пьяченцы, Чивитавеккью и Модены.

Погромы в Риме в общей сложности длились девять месяцев, а мародеры покинули город только после того, как в нем началась чума, оставив после себя огромное воняющее разлагающимися телами пепелище. Как писал один из очевидцев этих событий: "В сравнении с нынешним состоянием Рима даже ад — ничто". Из 55 тысяч жителей в городе осталось только десять, а от рук наемников погибло около 10 тысяч горожан.

Разгром Вечного города окончательно подорвал авторитет Клемента VII. После унизительного выкупа римляне навсегда возненавидели его, считая виновником трагедии, случившейся с их городом. Когда он умер, римляне устроили праздник с песнями и плясками, после чего выкопали папский труп, пронзили мечом его сердце и оставили валяться на улице.

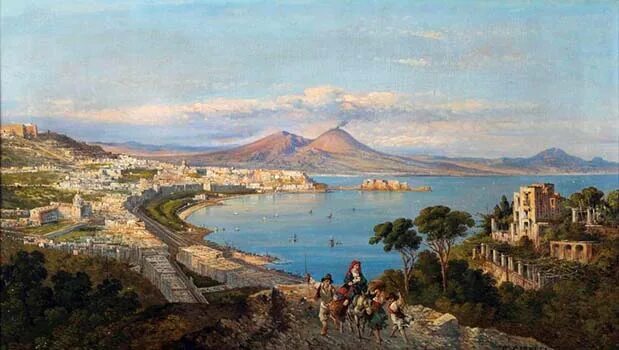

Разорение Рима и фактический выход из войны папы Климента побудило к решительным действиям французов. Французский король Франциск I послал войска под командованием Оде де Фуа в Неаполь, который являлся главным оплотом Карла V в Италии. По началу на стороне французов также выступила Генуэзская республика, которая направила свой флот для морской блокады Неаполя, однако этот союз довольно быстро обернулся крахом. Генуэзский Адмирал Андреа Дориа обиделся на фамильярное отношение к себе со стороны Франциска I, которое французский король позволил себе в переписке с Дориа по вопросу дальнейшей осады. В результате в начале июля генуэзцы прекратили морскую блокаду Неаполя, а в августе их флот и вовсе перешел на сторону Карла V. Потеряв столь ценного союзника, французы решили форсировать осаду Неаполя, для чего разрушили акведук Болла с целью заставить неаполитанский гарнизон капитулировать из-за угрозы жажды. Однако это превратило прилегающие районы в болота, которые в сочетании с летней жарой вызвали эпидемию среди французских войск. Среди французов начался поголовный мор, жертвой которого стал в том числе и командующий французской армией Оде де Фуа. Он умер 15 августа, передав командование французскими войсками Людовику Лотарингскому, который, впрочем, также умер от болезни несколько дней спустя. В результате французам пришлось снять осаду и отступить на север Италии, а в погоню за ними бросились имперские войска под руководством Филибера Шалонского. 21 июня 1529 году ослабленные болезнями французы были окончательно разбиты имперской армией в битве при Ландриано.

Это поражение заставило Франциска I подписать с Карлом V мирный договор, который повторил условия Мадридского мира заключенного в 1526 году после поражения французов в Битве при Павии. В результате фактической капитуляции французов Артуа, Фландрия и Турне закреплялись за Испанией, а в Италии утверждалась гегемония Карла. Франция также обязалась выплатить два миллиона экю за освобождение сыновей Франциска, которые находились в заложниках у императора со времени возвращения Франциска из имперского плена. После выхода Франции из войны мир с Карлом V также заключили Папская область, Венеция и Генуя. Таким образом, против императора продолжала сражаться только Флорентийская республика.

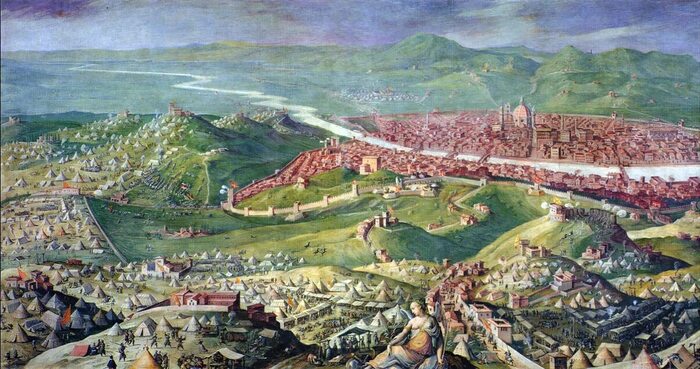

В 1527 году из Флоренции после получения новостей о разграблении Рима был изгнан управляющий городом кардинал Джулио Медичи - родственник папы Климента VII. Во главе города стал новый совет, избравший своим председателем противника рода Медичи - Никколо Каппони. Вернувшийся в папский дворец после ухода из Рима ландскнехтов Климент VII стал думать о том, как бы ему вернуть Флоренцию под влияние Медичи. Когда после выхода французов из войны Папа заключал мирный договор с Карлом V, он предложил ему официально короновать его императором Священной Римской империи (до этого времени Карл хоть де-факто и был императором СРИ, официальной его коронации не проводилось) взамен на восстановление власти Медичи во Флоренции. Карл согласился и направил свои войска в поход на Флорентийскую республику.

Флорентийцы оказали имперским войскам ожесточенное сопротивление, но из-за угрозы голода все же были вынуждены сдаться. После ухода имперской армии из Флоренции Климент VII передал управление городом своему двадцатилетнему незаконнорожденному сыну Алессандро, который вскоре был провозглашён главой Флорентийской республики.

На этом Война Коньякской лиги была окончена, и в Италии установился мир, на этот раз продержавший целых 6 лет.

Продолжение следует.

Битва при Павии: король Франции в плену у императора СРИ. Бойня швейцарцев и ландскнехтов

Предыдущая часть лежит здесь - Хуана Безумная и ее извращенная любовь к трупу своего мужа

В прошлой части мы остановились на том, что подписавшие 28 ноября 1521 года соглашение о военном союзе император Священной Римской империи Карл V, папа римский Лев X и английский король Генрих VIII объявили Франции войну, конечной целью которой было изгнание французов с Итальянского полуострова. Начавшиеся вслед за этим военные действия привели к страшному разгрому французской армии в битве при Бикокке. Французский губернатор Милана Оде де Фуа из-за угрозы осады города, а также ввиду отсутствия средств на длительное содержание своей наемной армии был вынужден дать противнику генеральное сражение и 27 апреля 1522 года атаковал папско-имперские войска под руководством итальянского военачальника Просперо Колонна, занявшие оборонительную позицию в парке поместья Бикокка в 6 км к северу от Милана. Сражение началось с атаки швейцарской пехоты, находящейся на службе у французов, которая довольно быстро обернулась полным провалом - наступающие пехотинцы были обстрелянны имперской артиллерией и, понеся жуткие потери (около 3 тысяч убитыми и ранеными), были вынуждены отступить. Пережившие кровавую бойню наемники, словив жесткую дизмораль, отказались дальше воевать и в полном составе покинули французскую армию, взяв курс на родную Швейцарию. Оде де Фуа, разумно полагая, что в отсутствие пехоты продолжать военные действия было бы самоубийством, с остатками своей армии отступил на союзную французам венецианскую территорию. Имперские войска же в результате бегства противника быстро привели к покорности всю Ломбардию, до этого находившуюся во власти французского короля.

Вскоре уже и сама Франция подверглась нападению. В июле 1522 года английские войска, выйдя из Кале, атаковали соседние Бретань и Пикардию и, воспользовавшись слабостью короля Франциска, у которого банально не было средств на организацию достойного сопротивления, разграбили эти территории. Понимая, что таким темпом англичане скоро могут дойти и до Парижа, Франциск срочно попытался найти деньги на продолжение войны, в результате чего наехал на своего вассала Карла де Бурбона. Карл в 1505 году женился на Сюзанне де Бурбон, тем самым объединив две линии ветви рода Бурбонов и все их владения под свои началом. Однако после смерти Сюзанны в 1521 году король Франциск поставил под вопрос права Карла на его родовые земли. Он подговорил свою мать Луизу Савойскую, которая приходилась двоюродной сестрой покойной Сюзанне, заявить свои права на земли Бурбонов, после чего конфисковал все владения Карла, а соответственно и все доходы с них в пользу короны. Карл де Бурбон не стал терпеть такой произвол короля и немедленно вступил в переговоры с императором Карлом V и английским королем Генрихом VIII, пообещав тем спровоцировать восстание во Франции против короля при условии предоставления ему войск и денег на их содержание. Впрочем, Франциск довольно быстро узнал о замыслах своего опального вассала, в результате чего тот был вынужден бежать из страны и искать убежище при дворе императора, который с радостью взял врага своего врага к себе на службу. После этого Карл де Бурбон во главе имперской армии вторгся на территорию Франции, быстро осадил несколько городов, включая Марсель, после чего объявил себя "графом Прованским, состоящим в ленной зависимости от английского короля".

Одновременно с этим активизировались и сами англичане. Воспользовавшись тем, что французы были заняты отражением атаки Бурбона, они двинули свои войска на Париж, разоряя всё территории, лежащие у них на пути. В довершение бед французов из Италии пришла новость, что новый дож Венеции Андреа Гритти после коротких переговоров с императором Карлом V подписал с ним договор, по которому Венеция вышла из войны, тем самым лишив Францию последнего союзника на Итальянском полуострове.

В октябре 1523 года английская армия под командованием герцога Саффолка встала лагерем в нескольких десятках километров от французской столицы в ожидании подкреплений со стороны Карла V, который тот обещал направить из подконтрольной ему Голландии. Однако время шло, но обещанная имперская подмога так и не прибыла. Не желая штурмовать Париж в одиночку, Саффолк приказал своему войску вернуться в Кале. Через несколько месяцев после этого английский парламент отказал Генриху VIII в выделении новых средств на войну, в результате чего английская армия была вынуждена покинуть Францию и вернуться на родину. Осада Марселя под началом Карла де Бурбона также не принесла положительных результатов, так как французы нанесли по имперцам контрудар и вынудили их отступить в Италию. Тем самым Франция, еще несколько месяцев назад находившаяся на грани завоевания, была спасена. Ободренный этим событием, Франциск решил, что настала его очередь переходить в наступление на своих врагов.

В середине октября 1524 года его 40-тысячная армия перешла через Альпы и двинулась к Милану в надежде вернуть этот город под французский контроль. Воспользовавшись тем, что имперские войска еще не оправились от неудачи во Франции, армия Франциска беспрепятственно вошла в Милан, из которого заблаговременно бежал вражеский гарнизон, узнавший о приближении противника, после чего двинулась к соседней Павии, ставшей последним оплотом войск Карла V в регионе. 2 ноября французы подошли к стенам города и, предприняв несколько неудачных попыток штурма, взяли Павию в осаду в надежде, что находящийся в ней 9-тысячный гарнизон скоро начнет страдать от голода и будет вынужден сдастся. Пока шла осада, Франциск вступил в переговоры с новым папой римским Климентом VII и вскоре склонил того к выходу из союза с Карлом V в обмен на передачу Пармы и Пьяченцы Папской области (до этого эти города входили в состав Миланского герцогства), а также на обещание выгнать испанцев из Неаполитанского королевства. Видя, что его позиции в Италии стремительно катятся в пропасть, Карл V выделил дополнительные средства, с которыми Карл де Бурбон отправился в южную Германию, где ему удалось набрать около 15 тысяч ландскнехтов. В январе 1525 года этот контингент соединился с основной имперской армией, ранее бежавшей из Милана, после чего объединенные войска выдвинулись на деблокаду Павии.

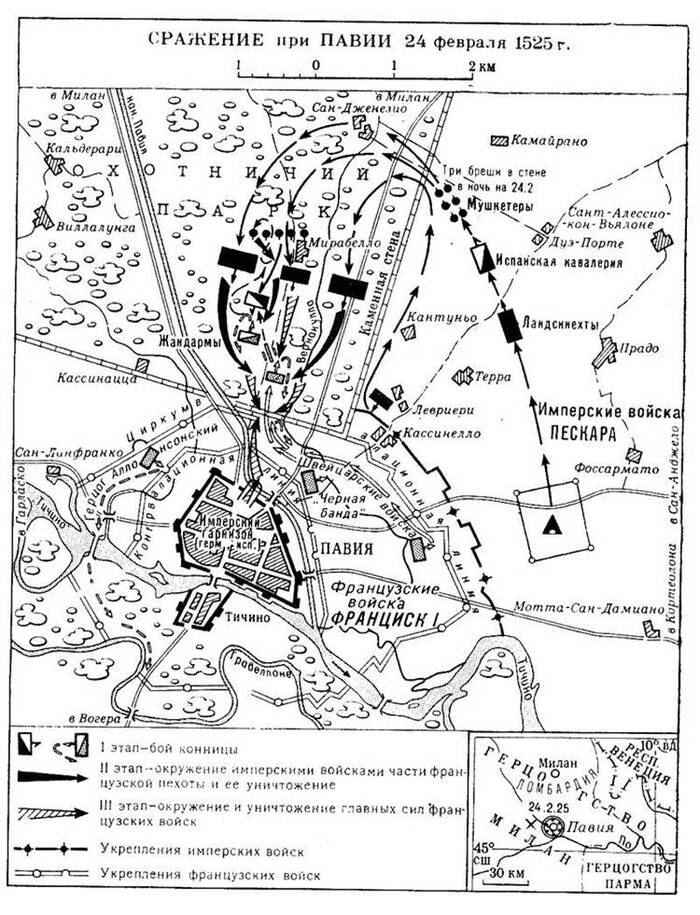

В начале февраля имперцы подошли к осаждённому городу, встав лагерем в нескольких километрах от него. Что касается их противников, французов, то их армия расположилась в обнесённом стеной большом парке Мирабелло близ города. В центре парка, вокруг охотничьего дворца находился обоз. Ещё один отряд располагался у восточной стены. В северо-западной части парка находился король Франциск с артиллерией и рыцарской конницей. Снаружи парка, чуть к востоку от Павии, находился отряд швейцарских наёмников под руководством Анна де Монморанси, а ещё около 5,5 тысяч человек расположились к западу и югу от города. На протяжении почти трех недель обе армии обстреливали позиции друг друга из артиллерии, не решаясь сойтись в генеральном сражении. Однако долго так продолжаться не могло, так как у командующего имперской армией Шарля де Ланнуа банально стали кончаться деньги на выплату зарплаты ландскнехтам, а, как известно, эти немецкие наёмники покидали поле боя практически сразу после того, как прекращались выплаты. К тому же из осаждённой Павии также стали приходить тревожные новости. Комендант города Антонио де Лейва прислал в лагерь имперцев гонца, который сообщил, что денег, имеющихся в Павии, хватит всего на несколько дней, и что гарнизон уже угрожает сдать город, если ему не заплатят. После получения от своей разведки данных о том, что французский лагерь накануне покинуло около 6 тысяч швейцарцев, которые отправились на родину защищать собственные границы, де Ланнуа, решив, что "или сейчас или уже никогда", приказал своим войскам начинать подготовку атаки на французов.

Первоочерёдной целью операции было провести в Павию обоз с деньгами, пушками и провиантом, чтобы успокоить тамошних наемников. План был согласован с комендантом де Лейвой, который по установленному сигналу (три холостых пушечных выстрела через равные промежутки) должен был выйти из города на вылазку и поддержать атаку. В ночь на 24 февраля имперские сапёры под прикрытием своих войск начали разрушение 5-метровой стены парка Мирабелло на слабо охраняемом северном участке возле ворот Порта Пескарина. Их задачей было проделать в стене дыру, через которую смог бы пройти вооруженный отряд для того, чтобы открыть вышеуказанные ворота для прохода основных войск. Так как взрывать ворота было нельзя, чтобы не выдать себя французам, саперы ломали стену шанцевым инструментом, а чтобы скрыть звук долбежки, имперцы открыли артиллерийскую стрельбу по соседнему участку земли. Причём артиллеристы так увлеклись, что к ним пришлось высылать гонца с приказом стрелять менее интенсивно, так как гарнизон Павии мог не услышать сигнальных выстрелов, знаменующих начало атаки. Примерно в 5:30 утра саперы в утренней темноте и густом тумане разобрали таки часть стены и открыли ворота, после чего внутрь парка зашел имперский отряд, везущий 16 пушек, а также обоз с продовольствием и деньгами в осаждённую Павию. Довольно быстро имперцы случайно наткнулись на французскую кавалерию, которая хоть и опешила от неожиданного появления противника, тем не менее, яростно кинулась в атаку и, быстро разгромив врага, захватила весь обоз себе. Собственно, на этом операция имперцев должна был закончиться, так как ее главная цель, заключающаяся в доставке обоза в Павию, провалилась. Однако из-за темноты и тумана ни основные силы имперцев, ни гарнизон города не могли видеть, что их коллеги с пушками потерпели катастрофу, а значит, необходимо было придерживаться ранее обговоренного плана.

В 6:00 последовал сигнал де Лейве о начале вылазки. Гарнизон, выйдя из крепости, отрезал французские силы восточнее Павии от основного войска. В центре парка в это же время один из вошедших внутрь отрядов имперцев захватил дворец и обоз французской армии. Таким образом, войско французов оказалось разрезано на три части: часть армии находилась у Пяти аббатств, часть у восточной стены, а основная масса под командованием самого короля Франциска находилась на северо-западе.

В 7 часов в парк вошли имперские ландскнехты под руководством Марка Зиттиха фон Эмса, которые вскоре наткнулись на основные силы швейцарцих наемников, состоящих на службе у французов. Эти две конкурирующие средневековые ЧВК смертельно ненавидели друг друга, а поэтому между ними немедленно началась кровавая бойня. Чуть позже к этому участку парка, на котором между швейцарцами и ландскнехтами, по сути, уже шло генеральное сражение, стали стекаться все основные силы противников: со стороны имперцев это была испанская пехота под прикрытием кавалерии, а со стороны французов - отряды под руководством Франциска I.

Прибыв на место, французский король приказал своим артиллеристам занять позиции на парковой возвышенности, откуда они вскоре открыли огонь по наступающей испанской пехоте. Казалось, преимущество в сражении перешло на сторону французов, так как испанцы стали нести чудовищный урон под обстрелом, однако тут из-за несогласованности действий прибывшая на поле боя французская конница перекрыла зону обстрела собственной артиллерии, чем спасла врага от разгрома, ведь чтобы не задеть своих, артиллеристы перестали стрелять. Осознав свою оплошность, французская кавалерия пошла в яростную атаку на противника и вскоре опрокинула выдвинувшуюся ей на встречу конницу противника, однако тут в дело вступили испанские аркебузиры, которые расстреляли французских рыцарей с ближнего расстояния, вынудив тех отступить.

Тем временем к месту сражения подошел 8-тысячный отряд свежих имперских ландскнехтов под руководством Георга фон Фрундсберга, который сначала помог своим братушкам в сражении со швейцарцами, практически под корень вырезав своих заклятых врагов, а затем направился и на помощь испанской пехоте, сражающейся с французами. Ландскнехты Фрундсберга вступили в бой с отрядами Франциска I и, воспользовавшись своей свежестью и общим численным преимуществом, быстро их разгромили, умудрившись даже захватить в плен французского короля. Согласно воспоминаниям очевидцев, Франциск I был просто ошарашен появлением столь крупного отряда противника и перед самым своим пленением, окидывая взглядом поле боя, вопрошал - "Господи, что здесь происходит?! "

После пленения короля французская армия окончательно потеряла боеспособность и обратилась в бегство. Особенно сильно при отступлении отличился арьергард французского войска под командованием герцога Алансонского, который, увидев поражение главных сил французов, приказал своему отряду отступить за реку Тичино и после переправы уничтожить мост, дабы обезопасить себя от преследования. Тем самым герцог лишил возможности отступления остальных французов, которые после этого признали свое поражение и сдались в плен. Битва при Павии, в которой погибло свыше 10 тысяч французов и около 1000 имперцев, окончилась полным триумфом армии Карла V. Павия была деблокирована, а уже 3 марта имперцы заняли Милан, выбив оттуда французский гарнизон.

Плененный Франциск I вскоре был переправлен в Испанию. Его первое письмо из заточения было обращено своей матери Луизе Савойской, ставшей регентом Франции на время отсутствия сына. Оно начиналось с фразы "Потеряно всё, кроме чести и жизни".

В попытке найти союзника против Карла V Луиза отправила послание османскому султану Сулейману Великолепному, в котором просила того о помощи в освобождении короля Франциска и предлагала султану совместно атаковать империю Габсбургов. Сулейман откликнулся на этот зов и, в свою очередь, написал письмо Карлу V, требуя от того освобождения Франциска, а также выплаты от Священной Римской империей ежегодной дани Османской империи, на что, разумеется, получил отказ. Тогда султан собрал армию и летом 1526 года вторгся в Венгрию. 29 августа у города Мохач в Южной Венгрии состоялось сражение, в котором турецкая армия, значительно превосходившая по численности и количеству артиллерии противника (100 тысяч человек против 25 тысяч и 300 орудий против 80), разгромила противника, убив в битве и венгерского короля Лайоша II. В результате османы захватили центральные районы Венгрии и стали напрямую угрожать столице монархии Габсбургов - Вене.

Однако столь агрессивные действия османов никак не приблизили освобождение Франциска. Отчаявшийся французский король однажды даже попытался бежать, но был схвачен имперской охраной, после чего понял, что единственный его шанс покинуть Испанию, это принять на все условия императора. 14 января 1526 года Карл V и Франциск I подписали Мадридский договор, в соответствии с которым французский король отказывался от претензий на Италию, Фландрию и Артуа, отдавал Бургундию Карлу V, соглашался отправить двух сыновей к испанскому двору в качестве заложников, обещал жениться на сестре Карла Элеоноре и вернуть герцогу де Бурбону все отнятые у него земли. Освобожденный Франциск 18 марта пересёк реку Бидасоа и вступил на землю Франции, одновременно два его сына проследовали на юг, отправляясь заложниками в Испанию.

Несмотря на то, что теперь в плену у Карла V находились его сыновья, первым, что сделал Франциск, вернувшись в Париж, было объявление того, что унизительный для Франции Мадридский договор является недействительным, так как он был подписан под давлением. Более того, Франциск получил на это благословение Папы Климента VII, который опасался роста влияния императора в Италии, а также заключил с Папской областью военный союз против Карла V, к которому впоследствии присоединился и английский король Генрих VIII, обиженный на то, что за свою помощь в войне против французов Англия так и не получила никакого финансового вознаграждения от императора.

На итальянском полуострове вспыхнула очередная война.

Продолжение следует.

Хуана Безумная и ее извращенная любовь к трупу своего мужа

Предыдущая часть лежит здесь - Итальянские войны: Умопомрачительные интриги в борьбе за Венецию. "Битва при Равенне"

12 января 1519 года скончался император Священной Римской империи Максимилиан I. Его смерть стала началом нового витка борьбы за имперский престол, а также активизировала затухшую в 1517 году смуту на Итальянском полуострове. Дело в том, что сам покойный Максимилиан хотел, чтобы трон империи унаследовал представитель династии Габсбургов, а поэтому перед самой своей кончиной начал широчайшую кампанию в поддержку своего внука и по совместительству испанского короля Карла V. В то же время французский король Франциск I предложил себя в качестве кандидата на имперский престол и, в свою очередь, повел не менее мощную рекламную кампанию своей персоны среди германских князей.

Тут надо сказать пару слов о том, каким образом испанская корона очутилась на голове у Карла V. В 1496 году императору Максимилиану удалось женить своего сына Филиппа на принцессе Хуане, дочери испанской королевской четы Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Данный брак был обусловлен укреплением союза Испании и Священной Римской империи, направленного против Франции, с которой у обеих сторон имелись давние территориальные споры. В 1504 году после смерти королевы Изабеллы, Хуана унаследовала трон Кастилии, а Филипп, получивший к тому времени прозвище Красивый, стал формальным соправителем своей супруги. Реальную же власть над обеими частями испанского королевства сохранил Фердинанд II. Разумеется, такое положения дел не устраивало Филиппа, а поэтому он, не долго думая, нанял отряд немецких наемников и вместе с ним явился в Кастилию отстаивать свои права. Не желая начинать в стране гражданскую войну, Фердинанд II 27 июня 1506 года подписал Вильяфафильское соглашение, в котором в обмен на денежную компенсацию все-таки признал Филиппа Красивого полноправным королем Арагона. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что в момент подписания договора король держал в кармане фигу. Вернувшись в Арагон, Фердинанд созвал своих ближайших советников и в их присутствии подписал секретный документ, в котором говорилось, что он признал Филиппа кастильским королем только из-за угрозы начала войны, а поэтому Вильяфафильское соглашение следует считать недействительным. Но чтобы там не думал Фердинанд, а кастильские кортесы в 1506 году провозгласили Филиппа Красивого королём, тем самым сделав его первым монархом Кастилии из династии Габсбургов.

Несмотря на официальное признание своих прав, Филипп не получил всю полноту власти в свои руки, ведь согласно местным законам, он был вынужден согласовывать каждое свое решение со своей женой и соправительницей, королевой Хуаной. Хуана же была по уши влюблена в Филиппа с первой их встречи и очень сильно страдала от того, что это чувство не было взаимным - для Филиппа данный брак был сугубо политическим мероприятием, и он не испытывал к супруге романтических чувств. Практически сразу после свадьбы Филипп стал в открытую изменять Хуане с ее же фрейлинами, чем вызывал у последней яростные вспышки ревности. Хуана даже стала нанимать слуг, которые должны были следить за Филиппом и докладывать ей о всех любовных похождениях супруга. Согласно воспоминаниям королевских придворных, от переживаний Хуана практически перестала есть, из-за чего очень сильно похудела, часто билась в истерических припадках, а также почти каждую ночь ходила по дворцу и звала неверного к себе неверного мужа. Несмотря на столь сложные отношения, Хуана все равно неистово любила мужа и родила ему за годы брака шестерых детей, ведь тот, хоть и испытывал неприятие к жене, не уклонялся от своего супружеского долга, прекрасно осознавая о политической необходимости своего законного потомства.

До официального признания своих прав на Кастилию Филипп большую часть времени находился в Бургундии, чьим герцогом он являлся. В 1504 году Хуана решила направиться в гости к своему супругу и по приезду во дворец обнаружила Филиппа в спальне с его очередной фрейлиной. Хуану охватила ярость. Она набросилась с ножницами на свою соперницу и в завязавшейся драке отрезала ей волосы и порезала лицо. Ошеломленный Филипп приказал закрыть свою жену в одной из комнат, где она несколько суток билась в истерике и звала к себе своего супруга, который и не думал ее навещать. Однако после того, как 26 ноября 1504 года скончалась Изабелла Кастильская и наследницей трона стала Хуана, Филипп тут же превратился в любящего и заботливого мужа. Он освободил супругу из-под домашнего ареста и поспешил вместе с ней в Испанию. Получив корону в 1506 году, Филипп попытался отстранить Хуану от власти, ссылаясь на ее нестабильное душевное состояние, однако нарвался на сопротивление кастильской знати, не желавшей отдавать всю власть в руки Филиппа.

Через несколько месяцев после этого 28-летний Филипп I неожиданно очень сильно заболел (возможно, чумой или брюшным тифом) и 25 сентября 1506 года скончался во дворце Каса-дель-Кордон. Для Хуаны смерть ее любимого мужа стала настоящей катастрофой, из-за которой она окончательно впала в безумие. Королева приказала отнести труп Филиппа, в чью смерть она отказывалась верить, в свою спальню, после чего выгнала оттуда слуг и заявила о брачной ночи с супругом... Когда же даже ей стало понятно, что мужа уже не вернуть, она приказала забальзамировать его тело, чтобы доставить его для захоронения в семейной усыпальнице в Гранаде, после чего отправилась с покойником в путешествие по всей стране. Во время этого "турне" она запрещала женщинам приближаться к гробу, опасаясь, что они могут осквернить память ее мужа. Хуана не расставалась с гробом на протяжении 8 месяцев и каждую ночь припадала к останкам покойного. Ходили слухи, что королева даже обращалась к некроманту, чтобы вернуть любимого на этот свет. Именно после такого поведения Хуана получила прозвище "Безумная".

Доехать вместе с телом Филиппа до Гранады королеве все же так и не удалось. Когда Фердинанд II Арагонский прибыл в Кастилию и взял управление страной в свои руки, он объявил свою дочь Хуану психически нездоровой и распорядился заточить ее в крепости Тордесильяс, где она провела следующие 46 лет. Вместе с ней в заточении находилась и ее дочь Каталина, в которую, как уверовала Хуана, вселился Филипп, а поэтому бывшая королева общалась с дочерью словно как с супругом. Девочку выпустили из замка, только когда она достигла брачного возраста.

Хуана Безумная умерла 12 апреля 1555 года в возрасте 75 лет. После смерти она воссоединилась со своим любимым мужем, упокоившись вместе с ним в Королевской капелле Гранадского собора.

У Филиппа Красивого и Хуаны Безумной был сын Карл. После смерти Фердинанда II Арагонского, у которого не было сыновей, в 1516 году, именно Карл унаследовал от деда Арагон, а также регентство над Кастилией, ведь формальная королева Хуана Безумная была всё ещё жива. Тем не менее, Карл не стал объявлять себя регентом Кастилии, а решил взять на себя всю полноту власти. 14 марта 1516 он провозгласил себя королём Кастилии и Арагона. Де-факто, именно Карл был первым единоличным правителем объединенной Испании, хотя титул "король Испании" официально появился только при его сыне Филиппе II.

Стоит отметить, что земли испанской короны географически отнюдь не ограничивались территорий одной лишь Испании. Владения Карла включали в себя: земли в Италии (Сицилия, Сардиния, Неаполь), анклавы на побережье Северной Африки, к которым Карл чуть позже присоединит еще и Тунис, а также обширные колонии в Новом Свете, который открыл Колумб в 1492 году. Забегая вперед, отметим, что за время своего правления Карл сумеет расширить владения Испании в Америке, присоединив к ним Мексику, Перу и Чили. В 1521 году мореплаватель Фернан Магеллан объявил испанскими далекие острова в Тихом океане, которые позже получили название Филиппины - в честь сына Карла V, короля Филиппа II. Также, будучи по мужской линии наследником Габсбургов, Карл получил от своего отца Филиппа Красивого во владение Нидерланды и Бельгию, а от своего деда Максимилиана I Австрию.

В 1519 году ко всему этому великолепию Карл решил присоединить еще и Священную Римскую империю, на трон которой, как мы помним, его активно рекламировал его дед Максимилиан (о том, как родилась великая и ужасная СРИ, и о том, какую роль сыграла в ее жизни династия Габсбургов, можно почитать здесь - Габсбурги и Священная Римская империя ). Однако тут планам Карла решил помешать французский король Франциск I, который также выставил свою кандидатуру на престол СРИ. Между противниками завязалась борьба, которая в итоге свелась к банальному подкупу курфюрстов (князей-выборщиков, избирающих императора). Франциск предложил по 3 миллиона тем курфюрстам, которые отдадут за него свой голос, однако Карл перебил его предложение, заняв огромную сумму у немецких банкиров. Впрочем, в конечном итоге исход голосования определился не беспрецедентными взятками, а старыми добрыми угрозами. Карл привёл свою армию на поле возле Франкфурта, где проходили выборы, и тонко намекнул курфюрстам, что если они хотят уйти с этого поля живыми, то им бы не мешало проголосовать за него. После столь заманчивого предложения курфюрсты отбросили в сторону все свои противоречия и единогласно проголосовали за Карла V.

Таким образом, к и без того огромным владениям Карла присоединились еще и земли Священной Римской империи, что сделало его в глазах современников "владыкой всего света" или, как выражался завоеватель Мексики Эрнан Кортес, "королем королей" и "вселенским монархом".

Разумеется, избрание Карла императором привело Франциска в ярость, и он принялся искать союзника против проклятого Габсбурга. Франциск вступил в дипломатическую переписку с английским королем Генрихом VIII, пытаясь склонить того к союзу против Карла. В конечном итоге эта переписка вылилась во встречу двух монархов в июне 1520 года недалеко от французского города Кале, находящегося под контролем англичан со времен Столетней войны. Место встречи Франциска и Генриха вошло в историю под названием "Поле золотой парчи", так как каждый из монархов на переговорах пытался превзойти другого великолепием своих палаток и одеяний, на изготовление которых ушло огромное количество дорогостоящей золотой парчи. По приказу Генриха для него на поле был возведен временный дворец, занимавший площадь около 10 тысяч м2. Над его кирпичным фундаментом возвышались 10-метровые стены, сделанные из ткани и покоящиеся на опорных деревянных столбах, а крыша была изготовлена из пропитанной ткани, расписанной под металлическую и сланцевую кровлю. Дворец был украшен самым роскошным образом с обилием золотых орнаментов, а из двух фонтанов, расположенных снаружи, текло красное вино. Вокруг дворца было возведено около 2800 палаток для менее знатных персон, а всего в торжествах принимало участие около 12000 человек.

На протяжении недели на поле происходили бесконечные рыцарские турниры, в которых принимали участие и оба короля, банкеты, а также другие развлечения, например, соревнования по стрельбе из лука и борьба между бретонскими и английскими бойцами. Однако, несмотря на столь приятное времяпрепровождение, переговоры двух монархов окончились катастрофой по одной нетривиальной причине. В один из дней празднеств Генрих решил продемонстрировать свою незаурядную физическую силу, в результате чего вызвал короля Франциска на дружеский борцовский поединок. Этот самый поединок закончился позором для самоуверенного английского короля, ведь Франциск сумел провести захват и бросить противника на землю. После этого униженный Генрих всем сердцем возненавидел Франциска и поставил крест на дальнейших переговорах с Францией о союзе. Единственным результатом, которого добились Англия и Франция на "Поле Золотой парчи", стали жуткие расходы, загнавшие казну обоих государств в дефицит на несколько следующих лет.

Не сумев найти союзника в лице Англии, Франциск решил действовать против Карла V несколько более утончённо. В 1521 году он профинансировал Генриха II Наваррского, чтобы тот вторгся во владения Карла. Дело в том, что после смерти матери в 1517 году Генрих формально стал королем Наварры, однако счастья это ему не принесло, так как еще в 1512 году король Фердинанд II захватил большую часть Наварры и присоединил её к Арагону. Вот Франциск и намекнул Генриху, что настало время мести, при чем он не только профинансировал его поход в Наварру, но и поставил во главу армии своего главнокомандующего Андре де Фуа. Впрочем, данная военная кампания не принесла союзникам никаких положительных результатов - войска де Фуа были разбиты имперской армией и вытеснены из Наварры.

Тем временем Карл, видевший, какие козни против него строит французский король, также решил не сидеть без дела. Он немедленно вступил в переговоры с Папой Львом X и склонил его к союзу против Франции в обмен на согласие начать преследование Мартина Лютера, который стал родоначальником протестантизма и которого Папа объявил еретиком (подробнее об этом можно почитать здесь - "Варфоломеевская ночь". Религиозные войны во Франции ). В дополнение к этому, Карл пообещал Папе изгнать французов из Миланского герцогства и вернуть его семейству Сфорца, а Парму и Пьяченцу передать семейству Медичи, из которой и происходил сам Папа. Также Карл сумел склонить на свою сторону и английского короля Генриха VIII, который, как мы помним, люто возненавидел Франциска I после инцидента на "Поле Золотой парчи".

28 ноября 1521 года император Священной Римской империи Карл V, Папа Лев X и английский король Генрих VIII подписали соглашение о военном союзе, после чего объявили Франции войну. О том, как она проходила, речь пойдёт в следующей части.

Продолжение следует.