История нашего мира в художественной литературе. Часть 87. «Маздак» и «Шахнаме»

Всем привет!

Вот мы и подобрались к рубежу V-VI веков н.э., и мне посчастливилось найти настоящую литературную жемчужину, благодаря которой я смогу сегодня рассказать о трех государства того периода – империи Сасанидов, Византии и государстве эфталитов. И начну с Персии, т.к. это будет логичнее всего.

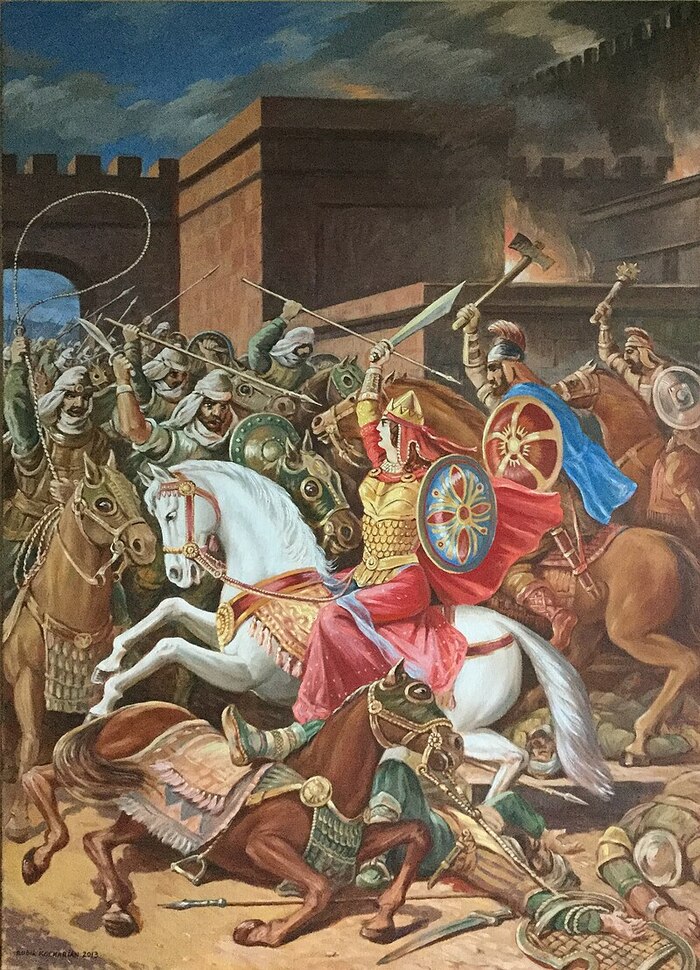

В прошлый раз я рассказала, что на смену Бахраму Гуру пришёл его сын Йездигерд II (440-458), который прославился тем, что заварил кашу с насильным обращением подчиненных государств Южного Кавказа в зороастризм, а расхлёбывать заваренные им каши пришлось не только ему, но и его вдове, царице Денак, а также наследникам – Ормизду III (458-461/62) и Перозу I, он же Фируз (461/62-484). Причем преемником Йездигерд будто бы назначил Ормизда и, похоже, не учёл, что тот нравился далеко не всем, так что очень скоро после воцарения нового шахиншаха в стране вспыхнула междуусобная война. В итоге Ормизд был свергнут (и, по некоторым сведениям, убит), а Эраншахр ослаб, чем воспользовались не только армяне, но и кто похуже – эфталиты.

Кстати, о них. Я о них уже не раз упоминала, но толком так и не рассказала. Видимо, вот он шанс. Эфталиты (они же абделы и белые гунны) на самом деле (во всяком случае по основной версии) к гуннам особо никакого отношения не имели, это был ираноязычный народ (или скорее группа племен), которые, возможно, произошли от массагетов и издревле жили в Средней Азии. В 440-м году примерно их вождем стал Хингила I (ок. 440-490), который к 457-му году подчинил себе Чаганиан, Тохаристан и Бадахшан, занял Мерв и, в общем-то, тем самым и создал то самое эфталитское государство, причем на достигнутом они не остановились, и стали продвигаться дальше на восток (захватили Кашгар, Хотан и Кучу), юго-восток (покорили частично территории современного Афганистана, Кашмир и Пенджаб, и стали угрожать Гуптам) и даже начали наезжать на иранцев.

Царей (или вождей) их называли хушнавазами, и вторым таковым стал после Хингилы Мегама (ок. 490-493), а после него знаменитый Торамана (ок. 493-515), который и привёл к краху империю Гуптов. Пожалуй, до конца его правления эфталиты всё ещё переживали период подъёма, и всё переигралось только после поражений его наследника Михиракулы (ок. 515-530). Но это совсем другая история, и я, надеюсь, дорасскажу об этом в другой раз. На рубеже V-VI-го веков эфталиты были во всех смыслах на конях, контролировали Великий Шёлковый путь, богатые и развитые Согдиану и Бактрию держали на правах вассалов, посылали послов в Северную Вэй, конкурировали с жужанями и успешно вымогали дань из государства Сасанидов. И началась эта позорная для иранцев история вот именно тогда, во времена Ормизда и Пероза.

По одной из версий брата Пероз одолел именно благодаря помощи эфталитов, за что потом отдал им некоторые территории. А, став сам шахиншахом, подумал, что негоже раздавать территории всяким варварам и начал против эфталитов войну. Те будто бы раз его одолели и заманили в ловушку, он выбрался и, вместо того, чтоб сделать выводы, продолжил в прежнем духе. И это на фоне нападок на иудаистов и христиан, восстания 481-484-х годов в Армении и тотального голода, охватившего Эраншахр по причине жесточайшей засухи. Царь от Ахура-Мазды прям-таки. Благо, пока он воевал, страной управляли более разумные люди и, благодаря их мерам, всё не пошло совсем уж по одному месту. Предполагают, кстати, что экономикой страны могла тогда рулить мать Ормизда и Пероза – царица Денак.

Ну а Пероз вторгся в 484-м году на эфталитские территории, попал в очередную ловушку и был эпично разгромлен. Сам он будто бы погиб вместе с некоторыми из своих сыновей, а часть его военачальников и сын Кавад оказались в плену вместе с теми ценностями, что царь повёз с собой в поход. На смену ему пришел Балаш (484-488), который приходился родичем Перозу (хотя степень родства точно не ясна) и которого тот оставил за главного на время своего провального похода. Это спровоцировало очередную, хотя и менее масштабную междуусобицу, и, к несчастью для себя и страны, Балаш оказался не слишком сильным и инициативным правителем, да ещё вдобавок государство ему досталось в плачевном состоянии, и наложенная эфталитами дань подъёму тоже не способствовала. Поэтому у него распоясались представители знати из «Семи великих домов» и стали во многом сами управлять, как умели. Судя по всему, даже неплохо справились.

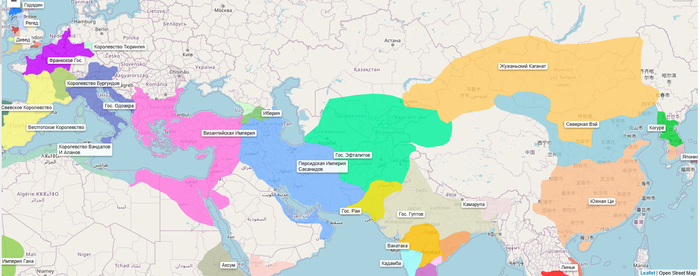

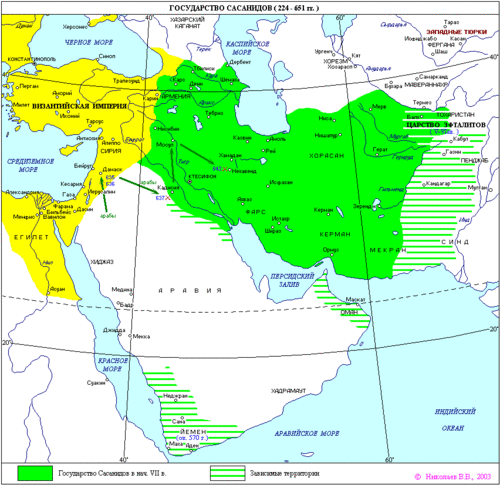

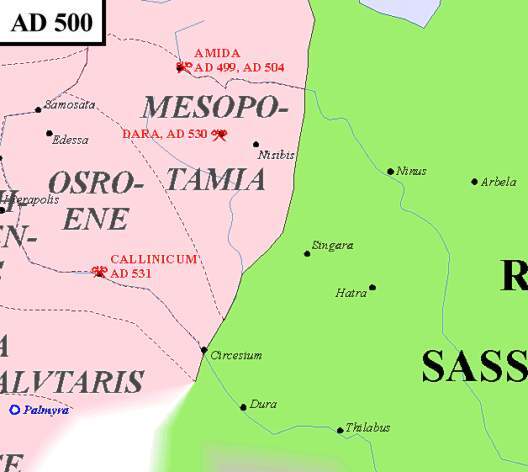

(Та самая историческая интерактивная карта, которую мне показали недавно - цветом государства прошлого, без цвета - нынешние. Так примерно всё выглядело в 491-м году н.э.)

Особенно выделились Шапур из рода Михран и полководец Сухра, а также его сын Зармихр из рода Суренов. Этот Сухра (он же Сухрай и Суфрай) провёл блистательный поход-реванш и вернул на родину не только плененного царевича Кавада и других, но и все богатства Сасанидов, захваченные хушнавазом эфталитов. Во всяком случае, так гласят легенды) Что более вероятно, дело решилось дипломатическим путем, и всё перечисленное персы просто, по сути, выкупили, причем за дорого. Дань выплачивать эфталитам они прекратили только во времена Кавада. Кстати, о нем…

Правление Балаша было, можно сказать, правлением мягкого человека с соответствующими послаблениями. Он принял меры, чтобы не доводить до полного истощения крестьянства, заключил Нварсакский договор, закончив тем самым Ваанскую войну (481-484) и поставив тем самым точку в вопросе религиозного и национального конфликта в Закавказье (государствам региона была предоставлена свобода вероисповедания и ещё некоторые плюшки) и даже, видимо, ослабил давление на христиан и иудеев в самом Иране. И, возможно, его религиозная политика стала причиной того, что на него заточили зуб мобеды и некоторые представители знати. Закончилось это тем, что Балаш был свергнут, вероятно, не без вмешательства того самого Сухры, а на трон посадили молодого Кавада I (484-498/499 и 501-531). И уж тут-то начались особо «интересные времена».

Теперь, чтобы лучше понимать, что да как, мне придется ненадолго обратить внимание на главного соседа и соперника Сасанидов – Византию. На момент прихода Кавада к власти там повторно сел на трон император Зенон (474-475 и затем 476-491), который очень хотел обратно свой Нисибин, ведь срок позорного договора, заключенного когда-то Иовианом (363-364) после неудачного похода Юлиана Отступника против персов, успел истечь ещё когда, а отданные города и области так к ромеям и не вернулись. И у той, и у другой стороны были политически нестабильные времена и серьёзные финансовые проблемы, так что переговоры шли плохо, а ситуация накалялась, и не помогло даже то, что Зенон умер, и к власти пришел Анастасий I (491-518). Того, кстати, на трон привела уже известным способом та же самая Ариадна, дочь Льва Макеллы, что когда-то сделала мужем и императором Зенона.

Анастасий был иллирийцем по отцу, а по матери происходил от брата Юлиана Отступника – Констанция Галла, но даже это делало его не очевидным кандидатом в императоры. Правда у него была хорошая репутация при дворе Зенона, и, возможно, именно это и сыграло решающую роль. Несмотря на религиозные распри и проблемы во внешней политике, страной он управлял даже неплохо – облегчил налоги, ввёл в обращение медные фоллисы, закрепил за арендаторами земельный участок после 30-летнего срока аренды и сделал ещё много чего. Но никейцы называли его нечестивым из-за его симпатий к монофизитству, и его положение поначалу, видимо, не было таким уж прочным. А в таких условиях ему тоже ничего иного не оставалось, кроме как требовать назад территории. Ситуация зависла в неопределенности.

А тем временем в государстве Сасанидов происходили странные и даже страшные вещи. Началось всё с того, что объявился там некий пророк Маздак, которого не устраивал текущий религиозный и государственный порядок, и он начал проповедовать и агитировать за реформирование зороастризма, за всё хорошее против всего плохого, и приобрел себе много последователей, включая и царя Кавада. Так Маздак стал верховным жрецом Эраншахра. Началось всё с хорошего – раздачи людям зерна, продолжилось сомнительным – раздачей женщин из гаремов. И чем дальше, тем круче.

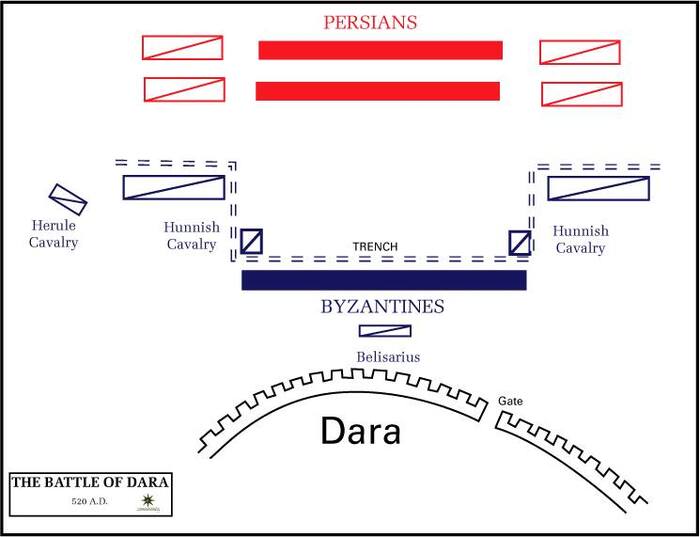

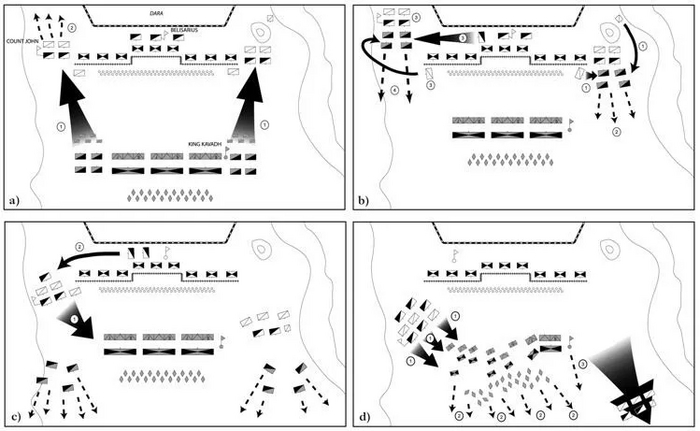

Возможно, именно это привело к заговору, свержению и заключению Кавада. Вместо него на трон посадили его брата Замаспа (496/99-501). В этом есть определенная злая ирония, потому что ранее, в 493-м году, опасаясь, что непомерно усиливший свои позиции Сухра, может его свергнуть, Кавад от него избавился. Неизвестно, напрасны были его опасения или нет, но в стране у него надежной опоры не нашлось, кроме небольшой группы сторонников, что, очевидно, помогла ему бежать в земли эфталитов. Там он набрал войско и, подобно Перозу, вернул себе трон, сбросив брата. После этого, как ни странно, правил он довольно долго. Вывод из этой истории Кавад, похоже, сделал такой – не надо, чтоб тебя считали слабаком, надо хорошо кормить армию, и своевременно платить эфталитам…и пошёл войной на Византию. Причем резво прошелся по окраинным областям, захватив такие города как Феодосиполь и Амида. Помогал Каваду царь Лахмидов Ан-Нуман II (ок. 499/500-503), сын малика аль-Асуада и внук того самого Аль-Мунзира, который непосредственно воспитывал молодого Бахрама Гура.

В общем натворили персы всяких ужасов, всполошили византийцев, и те были только рады откупиться. Историки спорят, сколько именно они послали персам золота, но точно дохрена. Из хорошего тут было только то, что византийцев это встряхнуло, и они озаботились укреплением своих рубежей, чему персы при всем желании помешать не смогли, хотя это нарушало «добрососедские» договоренности. Всё, что смог Кавад, это демонстративно поглаживать христиан отличных от никейства течений, что многих в Византии наверняка бесило…Но Анастасий к их числу не относился)

В собственном же государстве Кавад продолжил укреплять свои позиции, чтоб случившееся не повторилось, и ближе к концу своего правления дошёл до того, что опрокинул бывших товарищей-маздакитов, с большинством из которых после этого нещадно расправились, ибо претензий к ним накопилось немало. И было за что. Одна только расправа над военачальником Сиявушем чего стоила. Сам Маздак был схвачен и казнен где-то в 524-528-х годах. Схожая судьба постигла и старшего сына Кавада – царевича Кавуса. После этого в фаворе остались один из сыновей Сухры, великий вазир Бозоргмехр, и Хосров Ануширван, в 531-м году ставший новым шахиншахом.

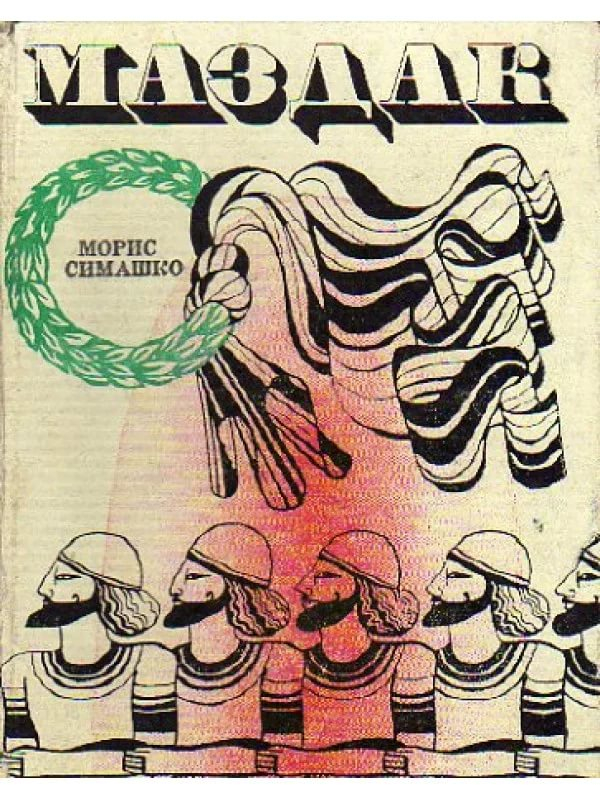

И, может, я рассказала обо всём этом длинно и скучно, но вот зато увлекательный рассказ обо всем этом можно найти в повести

«Маздак» М. Симашко

Время действия: V век, ок. 491-506 гг., и затем примерно 526-528г.

Место действия: государство Сасанидов (современные Ирак, Турция и Иран), государство эфталитов (современные Туркменистан и Узбекистан), Византия (современная Турция).

Интересное из истории создания:

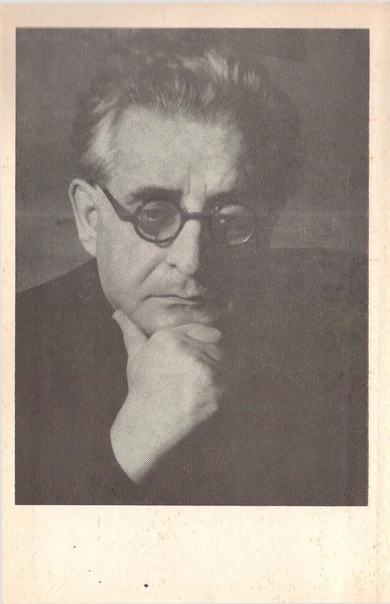

Морис Давидович Шамис (1924-2000) был советским писателем, сценаристом и драматургом, который большую часть жизни прожил в Казахстане, но писал на русском языке. Родился он в Одессе в семье микробиолога Давида Лазаревича Шамиса и его жены, немки по происхождению, а своё имя получил, потому что родился в День Парижской Коммуны. Война застигла его 17-тилетним парнем, и школу ему пришлось оканчивать в эвакуации, в городе Мары на территории нынешнего Туркменистана. Позже служил в армии на границе с Ираном, а потом учился в Одесском учительском институте, который успешно окончил в 1946-м году, в 1950-м окончил также обучение на заочном отделении факультета журналистики Казахского университета им. Кирова и после этого в Средней Азии работал журналистом. Первая его повесть «В чёрных песках» была опубликована в 1958-м году в журнале «Новый мир» под псевдонимом «Симашко», под которым писатель печатался и впредь.

Но, пожалуй, самое известное его произведение – это всё же повесть (или исторический роман) «Маздак», якобы опубликованная в 1968-м году в Казахстане. Хотя в книге, что я читала, в конце стоит дата написания – «1967-1970», так что, скорее всего, публикация произошла всё же в 1971-м году. «Маздак» стал первым и на сегодняшний день единственным художественным произведением русскоязычного автора, посвящённым истории доисламского Ирана (Эраншахра), что делает его воистину уникальным, особенно с точки зрения моей подборки.

Интересно тут то, что кто-то узрел параллели между описанным в произведении приходом к власти маздакитов и Октябрьской революцией 1917-го года, причем с негативным оттенком. Сам Симашко отрицал наличие каких-либо параллелей, заявляя, что «не собирается, в отличие от Лиона Фейхтвангера, «осовременивать историю»». И я ему верю, потому что прямых параллелей там не увидела. Описанное в этой книге на самом деле прекрасно отражает любое подобное движение, и чисто политическое, и религиозное, и то, чем обычно такие истории заканчиваются. И именно в этом его мощь.

О чём:

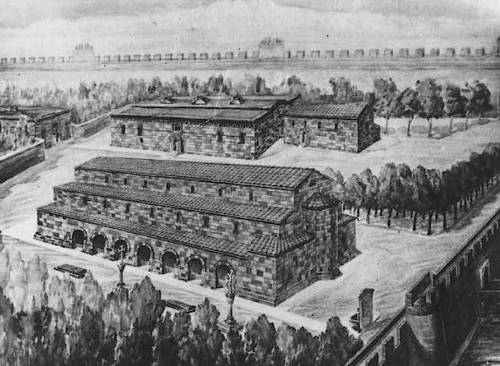

История начинается с приёма византийского посольства в Ктесифоне для переговоров по Нисибину, и читатель уже было приготовился следить за Агафием Кратисфеном, как вдруг сменяется страница, и всё действо переносится в тот самый спорный Нисибин, где живёт христианский юноша Авраам, сын перса Вахромея, но не перс по матери. Однако, как оказалось, и отца-перса достаточно, чтоб при наличии определенных талантов, даже после прилюдного наказания за, по сути, чужие проступки в несторианском учебном заведении, привлечь внимание видного сановника Картира и отправиться на придворную службу в Ктесифон.

Но только никакого столичного блеска там Авраам не увидел – повсюду разорение, трупы умерших голодной смертью, интриги и заговоры. И волею случая Авраам смог узреть самого великого пророка Маздака и вызвать особое расположение самого царя царей, хотя поначалу даже не догадывался, что Светлолицый юноша и шахиншах Кавад – один и тот же человек. И только одно маленькое совпадение провело Авраама по краям всех пропастей…

Отрывки:

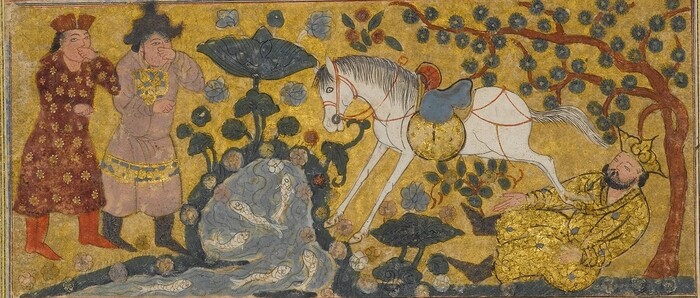

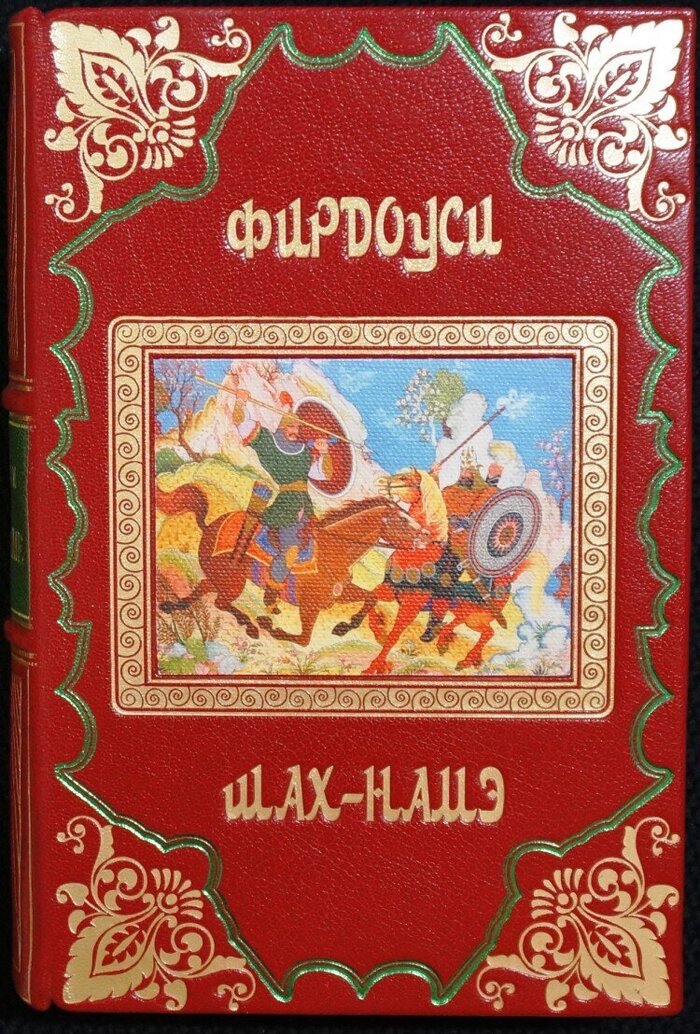

Для начала не могу удержаться и всё же процитирую отрывок о Перозе из «Шахнаме»:

«…Все ближе дружина к сокрытому рву,

Страх тайный терзает дружины главу.

Навстречу Пируз безрассудный, как вихрь,

Примчался, бойцов возглавляя своих.

Литавры, кимвалы гремят с двух сторон

И воздух от пыли в эбен* обращен.

Вот стрелы с одной стороны и с другой

Посыпались, кровь заструилась рекой.

Пируз к Хушнавазу помчался, и вспять

Пустился ведущий туранскую рать.

Коня повернул, спину кажет, и прочь

Несется, и следом бойцы. Во всю мочь

Пируз поскакал с малой горсткой мужей

Вдогон, скакуна его бег все быстрей.

В ров рухнул с вождями иранскими шах.

Являвшие львиную доблесть в боях,

Все царского рода: властителя брат,

Хормоз благородный и славный Кобад;

Всех доблестных, златовенечных число

Немалое: семеро там полегло.

Тогда, торжествуя душой, Хушнаваз

Ко рву прискакал и наружу тотчас

Всех, жизнь уберегших, извлечь повелел.

Престолом оплакан злосчастный удел

Пируза-царя, венценосцев других —

Раздроблены кости и головы их.

Дано лишь Кобаду конца избежать.

По ветру развеяны царство и рать!..».

Из «Маздака» я решила процитировать отрывок, который, на мой взгляд, лучше всего показывает всю суть этой истории:

«…Маздак молчал. Что-то новое, не свойственное ему, увидел Авраам в очертаниях тяжелой головы.

— Чего ты хочешь, датвар? — спросил Светлолицый.

— Они пришли к нам за правдой. — Розбех, задыхаясь, простер руку куда-то ввысь. — Нужно дать им право на убийство!

Мобедан мобед совсем вдруг исчез в своей хламиде. Великие пошатнулись и замерли. Тяжелый гуд послышался в наступившей тишине, словно огонь горел где-то в глубине земли. Это было, как если бы заткнуть пальцами уши. «Верящие в правду» ждали на площади, и плоские точильные бруски висели на их поясах.

— Мы не пустим краснорубашечников в дехи.

Дипераны вытянули шеи, стремясь увидеть заговорившего вдруг старика от людей-вастриошан. Из Атур-паткана был он Деристденаны накануне поехали туда, чтобы раздать пшеницу одного из Каренов, но сами люди-вастриошан не позволили им этого сделать...

Они сидели тихо, земледельцы в белых одеждах. И тогда заговорил старый азат со шрамом через все лицо из сословия артештаран:

— Твои люди, великий датвар Розбех, захотели коснуться нашего Огня в Шизе. Почему они лишают людей свободы совести?.. Они убили невинного человека лишь за то, что он обладает богатством. Среди твоих людей видели нечистых, осквернивших себя воровством. Зачем приобщаешь ты к нашему делу неугодных Мазде?..

Датвар Розбех снова выбросил белую руку из-под фиолетового судейского плаща. Его сухощавое лицо было неподвижно. Только светлые холодные губы чуть двигались и неумолимы были глаза.

— Вы темны и не знаете собственной пользы, арийские дехканы и люди-вастриошан. Огнем ослепили вас мобеды. Но нужнее огня вам хлеб и женщина. Почему же противитесь вы?!

Страдание слышалось в голосе неподкупного датвара. Весь Эраншахр знал и любил его, ненавистника великих, первого сподвижника Маздака. Все молчали. Но вновь прокатился подземный гул, и страшно, неистово закричал Розбех:

— Нет, не правдой и молитвами опрокинут будет Ахриман в душах великих! Смерть им, и пусть рухнут все стены на земле!..

Качнулась голова Маздака, и Аврааму вдруг показалось, что трудно ее стало держать великому магу. Печальная складка обозначилась на лице его, у самых губ. Не было ее раньше...

Светлолицый повел рукой:

— Говори, датвар!

Ровно, убеждающе заговорил опять Розбех... Да, нужно убрать огонь от глаз людей, чтобы увидели они мир в естественном свете. Под страхом смерти следует запретить посещать огнища. И не надо страшиться лжи, когда она служит правде. Гуркаганы из черных каризов пусть будут признаны, потому что лишь волчий язык разумеют великие. Обратно под землю уйдут силы зла, когда исполнят свое...

Резко поднялся с подушки Маздак, и сразу встал вместе с ним Светлолицый. Открылись где-то невидимые завесы, и грозный гул ворвался в зал. Колыхнулось белое пламя светильников.

Авраам с диперанами поспешил по переходам верхних этажей к площади, где ждали деристденаны.

— О Маздак!..

Красным пахнуло в открытый зев дворца. Не из диперанской ниши под сводами, а вблизи увидел Авраам помост во всю ширину арки. Один Маздак стоял на нем, и Светлолицый сидел в вышине под короной на бронзовых цепях. Арийские железные крылья были на ней, означающие орла-властелина и петуха, приносящего счастье Эраншахру...

Голова Маздака приподнялась, оглядывая площадь перед дворцом, улицы и переулки, полные людей в красных одеждах. Он даже привстал на носках, чтобы дальше увидеть, и печальная складка у рта не видна стала при свете солнца. Люди склонились, положив ладони на глаза...

Что-то звякнуло под ногой. Авраам увидел обрывок бронзовой цепи, на которой сидели когда-то желтью львы по бокам трона Сасанидов. Их убрали после «Красной Ночи»...

Он уже много раз видел заполненную людьми площадь. И деристденаны уже дважды приходили сюда в великую годовщину. Но другими были сегодня люди...

Авраам оглянулся на узкую нишу под самым потолком арки и понял. Оттуда, с нечеловеческой высоты, смотрел он на людей, и муравьями казались они, чьи судьбы решает садовник. Здесь, у помоста, глаза и лица были у них...

Рука Маздака взметнулась над этими людьми:

— За правдой или ложью пришли вы сюда?.. Только губы шевельнулись у великого мага. Голос его весь без остатка ушел под своды и лишь потом низринулся на площадь, стократно усиленный. Красная волна покатилась по ней, достигла дальних деревьев и миллионоголосым воплем возвратилась назад.

— О-о Маздак!..

Первородный ужас был в глазах мужчин, стариков, детей. Они тянули руки к великому магу, страшась его недоверия, боясь остаться одинокими в этом мире.

А Маздак заговорил быстро и четко, с мягким северным пришептыванием... Свет отделить от тьмы – вот к чему должны от рождения стремиться люди. И не может быть послаблений в этой битве. Непобедима правда, пока ложь не проникнет в нее изнутри. Трудность в том, что ложь всегда может прикрыться правдой, но правда ложью – никогда. Малейшие ростки лжи должны быть отделены, иначе снова смешаются свет и тьма в мире. И наступит хаос, а при нем – беспредельна ложь и все несчастны...

— О-о-о!.. — простонала площадь.

— Свет зари на ваших одеждах!.. — Маздак шагнул к самому краю помоста. — Все больше людей побеждает тьму в своих душах. Бесконечен этот путь, и мы не увидим встающего солнца. Но слепы те, кто хочет приблизить его восход убийством, ибо убийство – всегда ложь. Разве пролилась кровь в великую ночь? Никто не знает имени азата, убившего эранспахбеда Зармихра, и не от Мазды ли был послан этот человек, чтобы люди не осквернили свои руки кровью? Нет, несовместимы кровь и правда, и не может быть у людей права на убийство!

— О-о...

Это вздохнули за спиной, и, обернувшись, увидел Авраам великих. Свет был у них в глазах, и руки тянулись к Маздаку. Из плоти и крови состояли они, открывшие свои дасткарты.

И только потом разрешающий знак тихо прочертила ладонь великого мага:

— Обороняясь от напавших на вас, убивайте без радости. Нет увлечения страшнее убийства…».

Эта речь сама по себе сильна и показательна, но, если знать, чем потом всё обернулось, то её значение возрастает многократно. Но спойлерить «я, конечно же, не буду».

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Как это обычно и бывает, начиная читать книгу о религиозном реформаторе, не ожидаешь ничего увлекательного. В принципе тут было так же, но…с первых же страниц я подпала под очарование слога Симашко и поражалась тому, насколько красиво он пишет. Кажется, можно читать страницу за страницей просто для того, чтоб наслаждаться льющимися ручьем его строками, а о чем там – не так важно.

Хотя в смысловом отношении это оказалось тоже мощным и атмосферным произведением. Я не зря упомянула о некоторых биографических моментах автора – он явно видел места, о которых писал, собственными глазами, не все, но некоторые. И это чувствуется. Ему потрясающе удалось передать не только ужасы смутного времени и войны, но и образы Ирана, Ирака, Самарканда, Мерва и Константинополя тех времен, и на уровне лексики, и на уровне зарисовок.

Симашко явно с уважением относился к своим читателям и не занимался почти нигде разъясняловом персидских слов, органично вплетая их в русскоязычный текст. Мне не хватало сносок, но сам подход я уважаю, и сама пишу точно так же, разве что сноски у меня есть всегда. Единственное, что мне по-настоящему мешало – это то, что за образностью и красивостью изложения иногда ускользал от меня смысл происходящего. Но здесь опять же, и плюс, и минус, так происходило, потому что Симашко зачастую именно что показывал, а не рассказывал, как и советуют всем начинающим писателям. Но мало кто посвящает во все нюансы такого подхода. И нюансы эти выплыли на меня при чтении «Маздака» – то, что ты видишь происходящее, благодаря автору, не значит, что ты понимаешь суть происходящего, как это бывает и в жизни. Это шикарно как подход, но не очень удобно для чтения.

Что касается сюжета и идей, то история-то, на самом деле, не блещет ни оригинальностью, ни замысловатостью. Но тут важно не то, о чем рассказывается, а то, как. Отрывки из этой книги можно приводить на занятиях по психологии толпы – Симашко просто блестяще показал, как в толпе меняется восприятие, образ мысли и действия отдельно взятого индивида. Даже вроде бы такой умный и рефлексирующий человек как Авраам поймал себя на том, что вместе со всеми скандирует «Маздак!», хотя отчетливо видит, что перед ним вовсе не уважаемый им мыслитель и реформатор, принципы коего оставались неизменны до самого конца, а коварный душегуб, повинный во множестве смертей. И это далеко не всё. Меня действительно восхитила глубина проработки персонажей и уровень психологичности того, что я прочитала.

И ещё скажу, что Симашко – один из немногих, кому удаются эротические сцены. Кажется, что достаточно обрисовывать такие вещи широкими мазками, не называя вещи своими именами, приделать красивостей и вздохов, и всё, ничего сложного. Но я читала достаточно, чтобы утверждать, что это далеко не так. Симашко не облажался и тут, и его эротические зарисовки не только красивы, оригинальны и чувственны, но и важны для сюжета. Именно через них, через отношения гг с женщинами он показывал, как внутренне Авраам менялся – взрослел, мужал и познавал горечь жизни. При этом оставаясь человеком в лучшем смысле этого слова.

Что касается истории Маздака и его учения – как я и сказала, сама по себе она не несла ничего нового. Но это не делает её менее острой и жизненной, а потому правдоподобно-пугающей. Более того, Симашко тут в каком-то смысле выступил идеалистом, словно говоря «по-настоящему великие люди себе не изменяют. А если изменили, значит, это уже не они». В остальном же всё как всегда – то, что начиналось лавиной во имя справедливости с красивыми лозунгами, потом непременно скатывается в кровавый террор и превращается в вечно голодное, жадное чудовище, не способное насытиться, пока не пожрет само себя. Благодаря своему яркому, живому и выверенному языку Симашко сумел показать всё это с поистине пугающей реалистичностью. Убери образность из его изложения и оставь точность, расставленные акценты и мелкие детали, и описанные им сцены смогут потом стать сюжетом для кошмаров не на одну ночь.

В общем, я однозначно рекомендую эту небольшую книгу к прочтению. Я выделила некоторые незначительные минусы, и добавлю, что там несколько смазанный конец, но в остальном это поистине шикарная книга. Я давно не получала такого эстетического наслаждения при чтении и, скажу честно, редко видела настолько прекрасно написанные вещи, что у классиков, что у современных авторов. У меня в списке ещё одна или две книги Симашко, и я точно знаю, что буду их читать.

P.S. Пока писала эту часть своего обзора, слушала композицию «Shenidan» (feat. Dariush & Hayedeh), созданную из песен знаменитых иранских исполнителей. Подумала, что она отлично передает дух «Маздака». Не могу сюда прикрепить, но советую найти и послушать. Тоже очень атмосферно.

И, думаю, на этом я всё же закончу рассказ о поздней античности и перейду на раннее средневековье. Чуть позже запилю отдельный пост с навигацией по прошлым заметкам. Если понравился этот пост и/или вся серия, ставьте лайк, подписывайтесь, если ещё не подписаны, жмите на "жду новый пост" и пишите комментарии, можно также закинуть небольшой донат - зачастую на эти деньги я покупаю книги, которые не могу найти в свободном доступе, но которые очень хочется рассмотреть, чтобы сделать подборку ещё полнее и интереснее.