КОГДА ПОЛЬША МОГЛА В МОРЕ: БИТВА ПОД ОЛИВОЙ

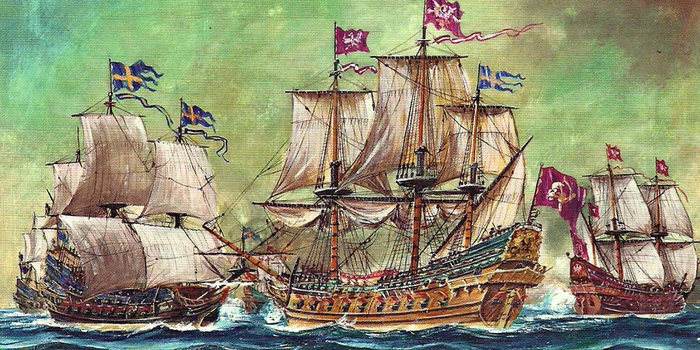

Польша когда-то была суровой морской державой. Центром её морской истории и мифологии по сей день является сражение под Оливой осенью 1627 года, которое называют не иначе как «польским Трафальгаром». Как же поляки воевали на море — в нашей статье.

Предыстория

Путь к морю для поляков проторил король Казимир IV Ягеллончик, в ходе Тринадцатилетней войны 1454–1466 годов разбивший Тевтонский орден, который по условиям мирного соглашения стал вассалом польской короны.

Получив выход к морю, поляки озаботились созданием собственного флота, дабы впредь не полагаться на одних лишь наёмных каперов. Первые попытки в этом направлении в начале 60-х годов XVI века сделал король Сигизмунд Август.

К 1572 году, когда наконец на воду удалось спустить первый галеон королевского флота, расстановка сил на балтийском морском театре поменялась, и опытные датские корсары уже два года подряд драли на лоскуты своих польских визави и торговцев, захватив в общей сложности 45 кораблей.

В том же 1572 году преставился и «отец» польского флота король Сигизмунд Август — вместе с ним на тридцать с лишним лет пришлось похоронить и мечту поляков о море. Лишь в 1606 году в Гданьске организовали небольшую эскадру кораблей под флагами с белоснежным орлом для защиты этого стратегически важного порта от шведских кораблей.

При чём здесь Тридцатилетняя война?

В 1611 году Карлу IХ Шведскому наследовал его сын Густав II Адольф, отличавшийся воинственностью и огромными политическими амбициями. Он активно воевал с Речью Посполитой, в ходе этой борьбы периодически предпринимая попытки захватить Гданьск.

В 20-е годы в центре Европы развернулись поистине эпохальные дела, которые во многом обусловили логику дальнейших событий, а именно — шла Тридцатилетняя война. Истовый лютеранин, Густав Адольф практически с самого начала данного конфликта всерьёз рассматривал возможность участия в нём Швеции. Более того, король-воин планировал убить двух зайцев одним выстрелом и попутно решить и польский вопрос. Чтобы попасть в Германию, где находился основной театр Тридцатилетней войны, Густав хотел высадиться в Пруссии, которая тогда находилась в ленной зависимости от Речи Посполитой, попутно ликвидировав гданьский порт.

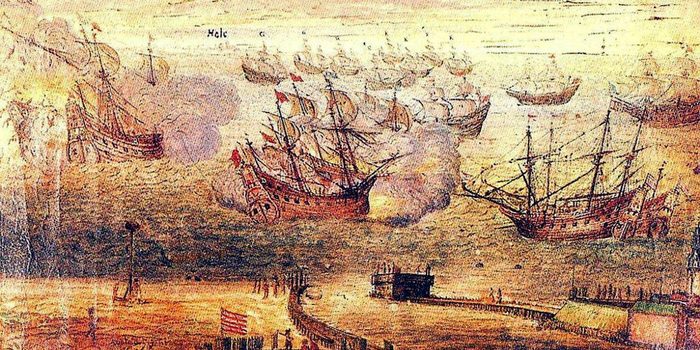

С лета 1626 года шведы с переменным успехом пытались блокировать Гданьск с суши и с моря. Двадцать второго мая 1627 года их эскадра вновь подошла к городу — шесть их кораблей задействовали в прямой блокаде, а ещё десять встали на якорь у Геля.

Силы сторон

Состав шведской блокирующей эскадры из шести кораблей под началом адмирала Нильса Стёрнхольда был следующим:

Tigern — галеон, 22 орудия, 320 тонн.

Solen — галеон, 38 орудий, 300 тонн.

Pelikanen — галеон, 20 орудий, 200 тонн.

Manem — галеон, 26 орудий, 300 тонн.

Enhörningen — галеон, 18 орудий, 240 тонн.

Papegojan — пинас, 16 орудий, 180 тонн.

Итого: шесть кораблей, 140 орудий, 700 солдат и матросов.

Польский флот, базировавшийся у Гданьска, насчитывал десять кораблей и был разбит на две эскадры.

Первая эскадра:

Święty Jerzy — галеон, 31 орудие, 400 тонн.

Latający Jeleń — галеон, 20 орудий, 300 тонн.

Panna Wodna — пинка, 12 орудий, 160 тонн.

Czarny Kruk — флейт, 16 орудий, 260 тонн.

Żółty Lew — пинка, 10 орудий, 120 тонн.

Вторая эскадра:

Wodnik — галеон, 17 орудий, 200 тонн.

Król Dawid — галеон, 31 орудие, 400 тонн.

Arka Noego — пинка, 16 орудий, 180 тонн.

Biały Lew — флейт, 8 орудий, 200 тонн.

Płomień — флейт, 18 орудий, 240 тонн.

Итого: десять кораблей, 179 орудий, 1160 солдат и матросов.

На одном из двух крупнейших кораблей коронного флота, Król Dawid, из 31 орудия лишь пять можно назвать крупными: одну 22-фунтовую укороченную кулеврину, две 12-фунтовки и две 9-фунтовки. У шведов, за исключением 38-пушечного Solen, дела обстояли не лучше. На флагманском Tigern, например, из 22 орудий тяжёлыми можно назвать лишь две 12-фунтовки, остальные были по пять фунтов.

Да, на шведских кораблях, в среднем, имелось больше орудий, однако суммарный перевес в огневой мощи был всё же на стороне моряков Речи Посполитой. Также нередко встречается мнение, что шведские корабли, принимавшие участие в Оливском сражении, были существенно крупнее польских.

Это утверждение ошибочно, однако появилось оно не на пустом месте. В шведском флоте имелись и крупные корабли — водоизмещением от 400 до 900 тонн, а весной того же 1627 года, то есть до Оливского сражения, был заложен корабль-гигант Vasa, тоннаж которого преодолел барьер в тысячу.

Некоторые историки принимают соотношение польского и шведского флотов как 1:8. Однако у Гданьска стоял далеко не весь шведский флот, и даже не лучшая его часть.

В описываемой битве ни один из подобных кораблей участия не принимал. В польском коронном флоте, который находился у Гданьска в полном составе, таких больших кораблей не имелось, и как раз это и заложило фундамент описанного выше заблуждения.

Шведский флот обладал существенным количеством малотоннажных судов не только в виду экономических причин, но и из-за особенностей рельефа побережья этой страны, где было много шхер и мелководных участков.Кадры решают всё

Также бытует мнение, что шведы были настоящими морскими волками Балтики. Такое суждение во многом породила российская и советская историография применительно к Великой Северной войне.

В действительности же шведы ни при Карле XII, ни при Густаве Адольфе записными мореходами не были, и самые яркие свои победы неизменно одерживали на суше. Их соседи и вечные противники датчане даже дали им весьма хлёсткое прозвище — «свинопасы, лишь по прихоти судьбы узнавшие море».

В Швеции армейская служба считалась более престижной, к тому же она предполагала повышенное жалование.Адмирала Стёрнхольда тоже нельзя назвать опытным мореходом. Это был сухопутный офицер, сделавший неплохую военную карьеру, в недавнем прошлом — губернатор Дерпта, но, увы, не моряк. Это вполне типичная ситуация тех времён для шведского флота, где высокие назначения давались за преданность, знатность и другие заслуги людям, порой имевшим весьма условное отношение к морю.

Поляки в этом смысле поступили умнее. Номинально морскими силами Речи Посполитой командовал адмирал Вильгельм Аппельманн, однако на момент описываемых событий он не мог исполнять свои обязанности ввиду тяжёлой болезни, поэтому королевские комиссары назначили адмиралом Аренда Дикманна, которому в качестве советников должны были ассистировать командир морской пехоты Ян Шторх и главный артиллерист Герман Витте.

Портрет Аренда Дикманна на юбилейной медали, посвящённой битве

Ни один из них не являлся ни поляком, ни литовцем. Насчёт Аппельманна и Дикманна доподлинно известно, что это были голландцы; Шторх и Витте, судя по всему, тоже. Правда, Аппельманн существенную часть жизни также прослужил в качестве сухопутного офицера, однако Дикманн был опытным моряком и судовладельцем. Таким образом, польские власти сделали ставку на наёмных офицеров из Голландии, признанной «морской» державы того времени.

Корабельные экипажи польского флота можно было назвать «сборной Северной Европы» — там легко было встретить датчан, голландцев, немцев и даже шотландцев. Густав Адольф тоже прибегал к услугам наёмников, но при этом предпринимал различные меры, направленные на формирование национальных команд. Получалось, впрочем, с переменным успехом.

Корабли выходят в море

Шведское командование, упорно верившее в успех затеи с блокадой, планировало держать её до декабря, а затем увести корабли в порты Швеции. При этом дела у скандинавов шли едва ли не хуже, чем у польских «блокадников», — пути снабжения то и дело перерезались, продукты питания поставлялись с перебоями. Доходило даже до того, что шведским морякам порой приходилось пить морскую воду, когда польские войска на суше перехватывали инициативу и не позволяли скандинавам высаживаться и пополнять запасы.

Последствия всего этого не замедлили проявиться — по эскадре начали гулять различные болезни, самой страшной из которых была цинга. Поляки, прекрасно знавшие о том, что творится на неприятельских кораблях, решили воспользоваться ситуацией, и 23 ноября на военном совете в Гданьске Дикманн и его помощники приняли решение прорываться с боем. Сам Дикманн в статусе адмирала поднял свой штандарт на Święty Jerzy, а Герман Витте, вице-адмирал и командир второй эскадры, расположил свой вымпел на Wodnik.

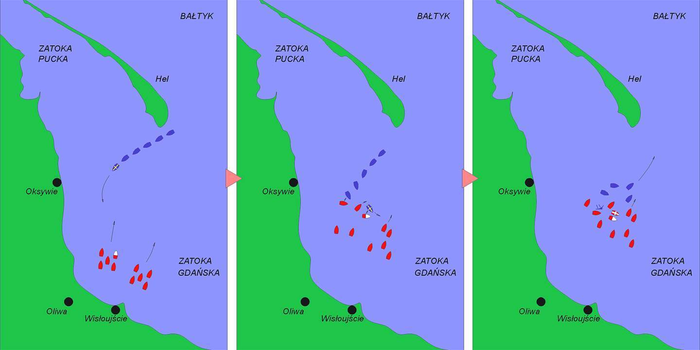

Утром 28 ноября гданьские дозорные увидели с берега шесть шведских вымпелов, идущих со стороны Геля. Шведы шли против ветра и были вынуждены маневрировать, выполняя частые повороты. При этом адмиральский Tigern и Pelikanen существенно оторвались от других кораблей. Видя, что погода играет ему на руку, Дикманн начал выводить свои корабли навстречу неприятелю.

Первым шёл Król Dawid, за ним — Święty Jerzy и остальные корабли, однако Król Dawid постепенно сбавлял скорость, позволяя флагману выйти вперёд. За ними шли галеон Latający Jeleń и пинка Panna Wodna. Вторую эскадру возглавил Wodnik, за которым следовали Płomień, Arka Noego и Biały Lew.

Бой

Шведы явно не ожидали этого, однако вскоре между Święty Jerzy и Tigern, которые возглавляли свои эскадры и сблизились раньше других, завязалась перестрелка. Первым выстрелил польский флагман, и «швед» не замедлил с ответом, разворотив польскому кораблю нос.

Поляки, прекрасно осознававшие своё численное превосходство, стремились свести бой к абордажу, и команде Tigern, несмотря на попытки манёвров, не удалось уклониться. Корабли встали практически борт к борту, и теперь уже «заговорили» мушкеты. Одна из пуль, выпущенных с польского корабля, угодила Стёрнхольду в шею, ещё одна — в спину.

Польские морские пехотинцы, превосходившие шведов числом, своим огнём вынудили тех прятаться за корабельным бортом и под верхней палубой. К этому времени к корме шведского флагмана подошла Panna Wodna, и Tigern удалось взять в два огня.

В морскую пехоту частенько набирали моряков с каперских судов и просто разбойников по принципу «война всё спишет». Что-что, а стрелять и рубить эти молодцы умели. Другим важным моментом было то, что во время базирования корабля в порту морские пехотинцы, в сущности, являвшиеся теми же солдатами, только приписанными к кораблю, в отличие от моряков размещались на берегу. Они грузились на борт только перед самой отправкой. Шведским же морпехам попросту некуда было сойти на отдых, что не могло не сказаться на их боевых качествах.

Наконец, абордажная партия со Święty Jerzy под началом боцмана Якоба Отто поднялась на борт вражеского корабля и в ходе жестокой, но короткой схватки захватила его. Смертельно раненому Стёрнхольду не оставалось ничего другого, кроме как официально сдать судно. При этом имел место довольно курьёзный инцидент — пока поляки и шведы рубились на шканцах Tigern, с другой стороны к шведскому флагману подошёл Latający Jeleń, на котором знать не знали, что бой практически выигран, и успели дать залп по уже сдавшемуся кораблю.

Разобравшись с флагманом, польские галеоны дружно встретили огнём подошедший Pelikanen, команда которого, понеся большой урон, поспешно выбросила белый флаг. Впрочем, прихоти погоды не дали полякам прибрать к рукам этот трофей — как только подул благоприятный ветер, шведский корабль поспешно обратился в бегство, не дожидаясь польской «призовой команды».

Пока разбирались с Pelikanen, внезапно выяснилось, что адмирал Дикманн погиб — ядро, вероятно, выпущенное с Latający Jeleń, который по ошибке обстрелял своих, оторвало ему обе ноги. Погиб также командир польских морпехов Ян Шторх.

В это время другая польская эскадра во главе с Wodnik сражалась против шведского галеона Solen. Вновь поляки сумели навязать абордаж, но едва боцман водрузил на корме захваченного корабля знамя с белым орлом, как корпус «шведа» потряс чудовищной силы взрыв, буквально расколовший его изнутри. Это шведский шкипер, не пожелавший, чтобы корабль достался врагу, подпалил крюйт-камеру, где хранился порох. Спасти удалось лишь 46 шведских моряков и солдат, при этом погибли или утонули 22 польских морпеха.

При виде случившегося остальные шведские корабли предпочли повторить манёвр Pelikanen и поспешно ретировались. Поляки попытались было преследовать их, однако всё было тщетно. Święty Jerzy и Wodnik получили серьёзные повреждения, а из-за досадных ошибок потери в живой силе оказались выше, чем могли бы быть при ином стечении обстоятельств. И тем не менее, это была победа — морскую блокаду Гданьска удалось снять, а захваченный в бою Tigern после ремонта включили в состав коронного флота под именем Tygrys.

Могли ли шведы победить?

Узнав о таком исходе сражения, Густав Адольф пришёл в ярость — он не допускал и мысли, что его флот проиграет сухопутной, в общем-то, державе. Но был ли вообще у шведского флота шанс? Сравним шансы на победу, руководствуясь несколькими критериями.

Численность эскадр: десять против шести — Польша стронк!

Вооружение: преимущество, как в количестве орудий, так и в калибрах — на стороне поляков.

Погодные условия: шведы, в отличие от своих противников, были вынуждены идти против ветра, так что и здесь ставим плюсик коронному флоту.

Командирские кадры: опытные голландские офицеры против «сухопутного» шведского адмирала явно смотрелись предпочтительнее.

Рядовой состав: приблизительно равный по качеству, однако поляков было больше, и, кроме того, шведские экипажи страдали от болезней, вызванных долгим пребыванием в море.

Итого — 5:0 в пользу Польши. Если рассматривать картину в целом, то шведский флот, без сомнения, был существенно сильнее. Но 28 ноября в одном конкретном месте перевес оказался на стороне поляков, которые, однако, умудрились обстрелять собственные корабли. Таким образом, для флота Речи Посполитой (но не для польской пропаганды) это была скорее ожидаемая победа при явном преимуществе.

Впрочем, мало кто тогда предполагал, что реальные плоды этой победы окажутся крохотными. Даже одно столкновение потребовало колоссального напряжения сил маленького коронного флота и доказало, что на море поляки для шведов всё-таки не соперники. В последующие годы моряки Густава Адольфа вновь заблокировали Гданьск. Польский флот перевели на базирование в Висмар, где он тихонько сгнил, а вместе с ним пошли прахом и все морские «прожекты» Сигизмунда III.

Но всё же битва при Оливе осенью 1627 года вошла в историю как беспрецедентный эпизод «золотого века» польской истории — времени, когда Речь Посполитая не только была «от можа до можа», но и умела на этом море воевать.

Автор: Александр Свистунов

Еще больше интересного - в telegram-канале автора! Подпишись!

Паблик в ВК