Катюша выйдет?

Первая версия БМ-13 состояла из: реактивных снарядов, пусковой установки, прибора управления стрельбой и грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6.

16-зарядная, в которой 8 парных направляющих желобкового типа, размещаются вдоль оси автомобиля, а стрельба ведётся через кабину водителя

Катюши

Небольшая история "Гвардейских минометных полков артиллерии резерва Верховного Главнокомандования".

Разработка 82-мм и 132-мм реактивных снарядов началась ещё в 1930 году "Реактивным НИИ" (переименованным в НИИ-3), в том числе для систем залпового огня: осколочные, осколочно–фугасные, зажигательные М-13.

На "Катюшах" с начала войны стояли именно они. Панику среди врагов они вызывали (были случае, когда обезумевшие немцы путали стороны света и в момент атаки "Катюш" искали укрытие в наших окопах – бежали в сторону рубежей Красной Армии), но для уничтожения бронированной техники калибр был маловат. А в наступлении это было немаловажно, ведь враг закапывался, покрывался бетоном и прочим, и выкурить его из под земли малым калибром не представлялось возможным.

Залп такого полка составлял 576 132-мм реактивных снарядов, всё, что не спряталось, уничтожалось на площади свыше 100 гектаров

Производство пусковых установок БМ-13 развернули одновременно на нескольких заводах, соответственно изменения в конструкцию, обусловленные технологией конкретного производства, были очень индивидуальны (в Красной Армии одновременно использовалось десяток разновидностей "Катюш"), потому массово обучать личный состав было практически невозможно.

Поэтому уже в апреле 1943 года была принята на вооружение пусковая установка БМ-13Н – все её узлы стали универсальными, а основным носителем стал автомобиль Студебекер US6

Немного истории

После захвата Орши немецкими войсками, положение для наших войск на этом направлении сложилось крайне тяжелым, необходимо было задержать наступление врага любой ценой.

На самой станции Орша уже скопилось большое количество вражеских эшелонов с войсками, техникой, боеприпасами и горючим – враг был готов брать наши отступающие войска в "котёл" и уничтожать, но батарея БМ-13 (командир капитан Флёров) развернулась на огневой позиции в шести километрах от врага и произвела свой первый залп одновременно из всех пусковых установок БМ-13.

Результат ошеломил обе стороны.

И нас (в хорошем смысле) и немцев (в плохом).

Одновременный удар (напомню, что эффективность при нанесении одновременного запуска снарядов – давало сложение ударных импульсов в районе взрыва всех зарядов) сотней осколочно-фугасных и зажигательными реактивными снарядами превзошёл все ожидания: потери противника в живой силе и технике были очень велики, а психологическое воздействие было просто беспрецедентно. Через два часа эта батарея повторила залп, но на этот раз по переправе (через реку Оршица – разведка донесла о большом скоплении войск у переправы).

Результат – переправа противника была сорвана, переправляться либо было некому, либо из выживших особо никто и не хотел. Наступление на этом участке остановилось, а немецкая похоронная команда вывезла с тех мест невероятное количество трупов по частям. В информации с сайта Музея Победы указывается три эшелона убитых и раненых.

Эффективность действий батареи БМ-13 способствовала быстрому наращиванию темпов производства реактивного вооружения данного типа.

Годы выпуска – 1941 - 1945, выпущено – более 11 000 шт. Калибр – 132 мм. Масса - 6800 кг. Расчёт - 4 бойца, скорость 40 км/ч, скорострельность - 16 выстрелов в 7 – 10 секунд, дальность стрельбы – 8740 м. Дальность прямого выстрела – 850 м.

В Центральном музее Великой Отечественной войны есть фрагменты пусковой установки реактивной системы залпового огня БМ-13 «Катюша» из 1-й отдельной экспериментальной батареи капитана И.Флёрова.

В октябре 1941 года батарея капитана Флёрова оказалась в окружении (Спас-Демянский котёл). При попытке выйти из него (а у немцев стояла задача захватить хотя бы одну установку в рабочем состоянии), она попала в засаду. Тяжело раненный капитан Флёров подорвал себя вместе с пусковой установкой.

Захватить секретное оружие у немцев не вышло.

После 1942 года появились боеприпасы в несколько раз мощнее – сначала М-20, потом М-30, но к базовой версии "железа" БМ-13 они не совсем подходили, но наши "полевые" инженеры решили эту проблему не быстро, но решили. В том числе было изобретено пусковое устройство с простейшей регулировкой – "подрамник", который позволял производить сборку всей артиллерийской части пусковой установки (как единого агрегата) на нём, а не на шасси, как это было ранее. В собранном виде артиллерийская часть легко монтировалась на шасси любого автомобиля. Массу артиллерийской части снизили на 250 кг

Залп реактивных минометов БМ-13 «Катюша» в Будапеште. На фото 2-й дивизион (командир — гвардии капитан Николай Бурцев) 48-го гвардейского минометного полка 2-го Украинского фронта

1944 год

В серию вышли реактивные снаряды улучшенной кучности М-13УК (дальность стрельбы 8 километров, кучность улучшилась в три раза). Теперь вместо полкового или бригадного залпа достаточно было дивизионного, плюс сильно сокращался промежуток времени между воздействием снарядов на вражескую оборону и началом нашей атаки.

Залп советских реактивных установок «Катюша» на подступах к Выборгу. Левее видны идущие в атаку танки КВ

Солдатская байка

"Карандаши" приходили с завода-изготовителя в деревянных промасленных ящиках по восемь штук в каждом. Инструкция по тому, как надо разбирать и ставить была в каждом ящике сверху, но бумаги, как и табака на любой войне сколько не привози – всё-равно будет мало, потому скуривали всё: вражеские листовки, газеты и инструкции, например для работы с реактивными снарядами.

Соответственно, при подготовке к реактивному залпу, бывало, что не снимали жесткие распорки (которые удерживали реактивный снаряд внутри снарядного ящика размером 1.5 на 2 метра при транспортировке). Потому немцы бывало наблюдали следующее:

Они слышали сначала залп, потом видели, как с жутким воем в сторону "Берлина" несётся несколько десятков странных конструкций, которые стирали наблюдающих с лица земли.

Чудом выжившие нацисты после рассказывали, что эти русские настолько обнаглели, что стреляют по ним какими-то сараями, начинёнными взрывчаткой дьявольской силы...

Вся информация была взята из документального военно-исторического романа "Летят Лебеди"в трёх томах, который стал в этом году лауреатом литературной премии П. Ершова!

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

Краткое описание романа здесь

Вышлю всем желающим жителям этого ресурса

Пишите мне на электронную почту с позывным "Сила Пикабу" (weretelnikow@bk.ru), и я вам в ответном письме отправлю электронные книги в трёх самых популярных форматах. Пока два тома, третий на выходе, даст бог.

Предыдущие отрывки из романа на Пикабу:

Пишите мне на почту weretelnikow@bk.ru с паролем «Сила Пикабу» и в ответ я отправлю первый том романа.

Спасибо!

А это мои новости на Пикабу:

В Орше обнаружены тела 4 детей в возрасте от 1-8 лет

Милиция подозревает в причастности их собственную мать.

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства нескольких малолетних лиц. Эта статья уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает самые строгие наказания, включая высшею меру. Правда для женщин в Беларуси максимально возможной срок 25 лет. Более того, по информации, полученной с места преступления, была задержана и заключена под стражу 36-летняя мать жертв, что придало этому делу ещё более мрачное обличие.

На следующий день после трагедии с малолетними жертвами, генеральная прокуратура взяла это дело на особый контроль. По факту убийства руководитель управления генеральной прокуратуры Беларуси Валерий Толкачев пояснил о том, что семья, где произошло убийство, была неполной. В этой семье воспитывалось шестеро детей, отцы которых были разными и вели асоциальный образ жизни. Один из отцов детей находится в лечебно-трудовой колонии (ЛТП). Семья уже трижды была подвергнута социальным расследованиям, и последнее из них было проведено в январе.Результаты этого расследования показали, что дети находятся в социально опасном положении. Родители не удовлетворяли жизненно-необходимым потребностям своих детей: в доме часто отсутствовала еда, и они игнорировали рекомендации медицинского персонала.

Представитель генеральной прокуратуры отметил что помимо анализа обстоятельств совершенного преступления, будет проведена всесторонняя правовая оценка действий всех компетентных служб ответственных за защиту прав и законных интересов детей в данной семье. Необходимость продолжения расследования уголовного дела подтверждается.

Рыбинск-Тверь. 26.06.23. День девятый

Отлично выспавшись на тихой стоянке, проснулись рано, около 5:30. Коты уже были на боевом посту, караулили колбасу.

После утреннего завтрака и кофе Сергей умотал смотреть пушку на постаменте.

По его возвращению прогулялись до монастыря. На воротах бумажка с надписью «Вход на территорию монастыря воспрещен», поэтому просто осмотрели монастырь со стороны, отдали должное очень ухоженному монастырскому огороду и не торопясь отправились в путь.

Ветра нет, или он встречный. Идем под моторами до Конаково. После впечатлений от Орши ничего не отложилось, берега, тарахтение мотора, бакены… Перед Конаково повстречалась «Ассоль», и немного позднее из клуба вышли АЛ-550 и еще одна «Ассоль» с громким именем «Виктория». Паруса они не поднимали, а мы шли со стакселями(хоть 1 км/в час добавляет, и то хорошо), и постепенно отрываемся от попутчиков. Проходим ГРЭС, появляется ветер. В планах было встать в речке Малиновка, в которую впадает канал охлаждения ГРЭС - хотелось помыться в теплой воде, но при подходе у меня сдох эхолот, а карты рисовали очень не радостную картину по глубинам. Решили не рисковать и идти дальше. Перед нами «Максус» заходит в устье неприметного ручейка. Решаем встать в следующем, но там облом - ветер развел приличную волну вдоль ручья, стоянка обещает быть беспокойной. Переходим на другую сторону водохранилища, там тоже не получается - в бухте, куда хотели зайти, частная собственность, другие берега заболочены или открыты ветру и волне. Короче, плюнули и рванули в Дубну. Перед нами маячат чьи-то паруса, вот за ними и идем. Что ни говори, а закаты на воде всегда красивое зрелище.

Около 21:00 швартуемся в клубе к той же барже, где и стояли. Пообщались с коллегой с шедшей впереди яхты, потом ужин и отбой – устали за длинный переход, да и на следующий день большие планы .

За день пройдено 102 километра.

Вывод по переходу - нужно аккуратней относиться к советам на форуме относительно стоянок, типа можно встать в каждом ручье.

Рыбинск-Тверь. 25.06.23. День восьмой

Утро, несмотря на прогноз, выдалось ясным. После завтрака по плану у нас осмотр достопримечательностей города Тверь.

Начали с речного вокзала, благо он совсем недалеко. Некогда красивое здание ничего, кроме уныния не вызывает. Даже купол здания провалился внутрь., и все вокруг заросло кустами. Далее прошлись по набережной, перешли по мосту на правый берег Волги.

Не торопясь проходим через центр. Главная улица сделана полностью пешеходной, очень удобно. Тут куча всяких разных магазинчиков, сувенирных лавок и кафешек.

Для пробы, да и чтобы проснуться, посещаем пару кофеен, нужно отдать должное, кофе в них на высоте. Делаем обязательные фото у памятника Михаилу Кругу и доходим до парка Победы.

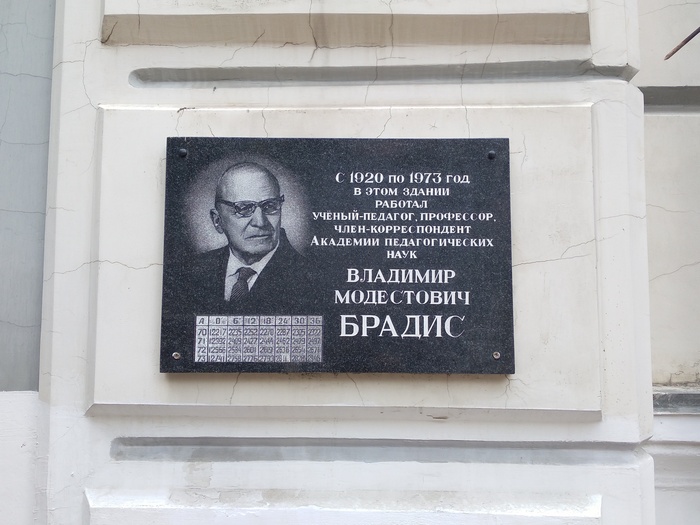

Осмотрев всяческую военную технику (и даже целый МиГ-25), возвращаемся к набережной. На домах тут и там висят памятные доски, однако интересные люди жили в Твери!

Кое-где в центре ведутся работы по обновлению мостовой, в общем, центр оставляет самое благоприятное впечатление, все заточено под туристов и отдыхающих. Может, не совсем хватает финансирования и сделано не всё, но работы ведутся. Проходим по набережной до старого моста, понравился памятник рыбаку, ну и конечно, куда без А.С.Пушкина.

Переходим обратно на левую сторону и продолжаем осмотр. На Волге попался на глаза раритет - речной трамвайчик серии К. Пятидесятые годы однако, а он работает. Сильное впечатление производит памятник подводникам. И конечно нельзя было пройти мимо памятника Афанасию Никитину.

Небо начинает хмуриться, посему в темпе закупаемся в пятерочке провизией, посещаем уже знакомую «Сковородку». Туча все ближе и мы вприпрыжку бежим в яхт-клуб мимо закрытого по случаю выходного дня ботанического сада. Сад больше похож на непролазную чащу, но каждый кустик снабжен поясняющей табличкой.

Стоило заскочить в яхты, как начинается ливень. Сергей второпях забыл вытащить пробки из шпигатов и «Зефиру» налило изрядно воды в кокпит. Под шум дождя обсуждаем дальнейшие планы. Изначально планировалась ночевка в Твери, а с утра посещение музея Калининского фронта в Эммаусе, но завтра понедельник, и музей закрыт.

Терять же целый день в ожиданиях жалко и принято решение ориентироваться на погоду. Ближе к 16:30-ти дождь заканчивается, прощаемся с клубом и выдвигаемся в обратный путь.

Опять медленно проплывают пригороды Твери, но настроение приподнятое - цель похода достигнута, да и прогулка по Твери оставила самые приятные впечатления. Держим курс на речку Орша, очень рекомендовали местные яхтсмены, и действительно красивая глубокая речка. Встаем к монастырскому причалу с красивой часовенкой, спросив на то разрешения. На причале монашки в окружении пятка кошек ловят рыбу. Тихий вечер, закат, словом идиллия. Началось паломничество местных кошек на яхты, видимо им в диковинку.

Животные получают по куску завалявшейся колбасы. От жадности при заходе на борт один кошак не рассчитал расстояние и искупался, впрочем, это его не остановило, видимо колбаса вкуснее рыбы. Отужинав, и обсудив увиденное за день, завалились спать. Движуха на причале продолжалась часов до 23-х, несмотря на огромных злющих комаров, популярное место, однако.

За день пройден 21 километр.

Происхождение города Орша

Крупный белорусский город Орша в Витебской области, якобы непереводимый. По одной из версий Орша была одним из центров якобы древнерусского племенного объединения Арсания упоминавшемся в арабских источниках X века. По сути же Арсания есть Эрзяния, т.е. страна финского народа Эрзя, а Орша как неудивительно имеет прямой перевод с эрзянского от Оржа -Острие, т.е. город Орша -Острие, схожее название по смыслу Тула -Клин.

Фотобродилка: Орша, Беларусь

Орша имеет достаточно давнюю историю и лежит на пересечении дорог Москва-Брест и Санкт-Петербург-Одесса, но в современной Беларуси не воспринимается как туристическое место или как город, куда стоит заехать и побродить. И на мой взгляд зря. За последние годы местечко серьезно привели в порядок, и заглянуть туда на денек будет совсем небезынтересно, тем более что ходят быстрые электрички из Минска, что позволит добраться в Оршу быстро и комфортно даже людям, не имеющим собственного автомобиля.

Фотобродилка по Орше полностью со всеми фотографиями и описаниями, что на них изображено: https://fotobrodilki.by/orsha-belarus-1/