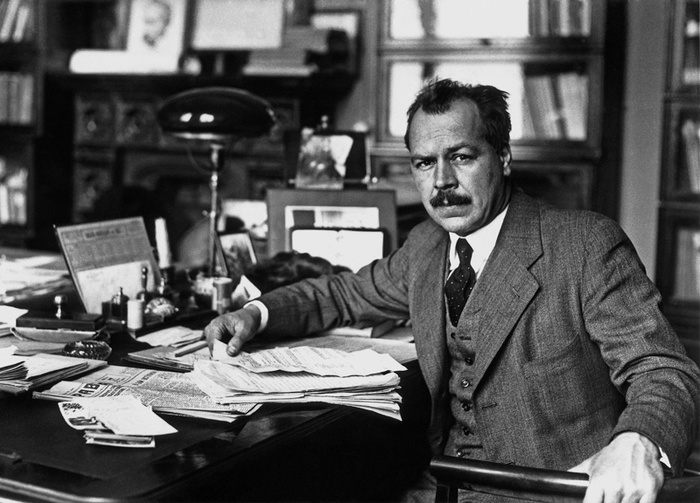

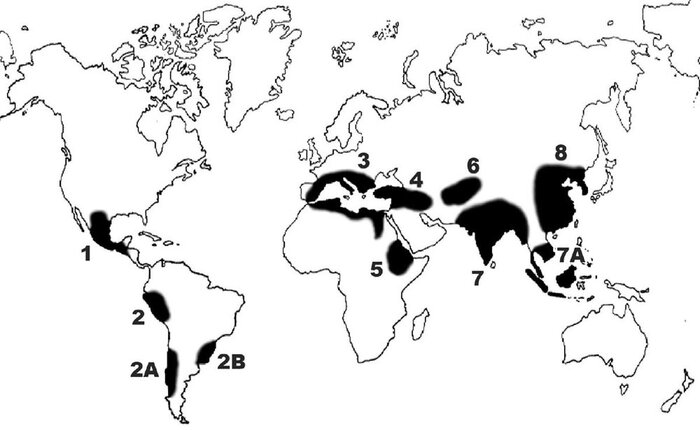

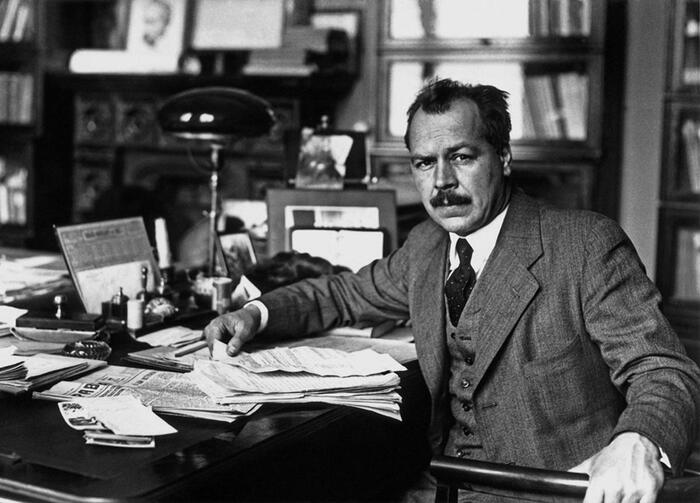

Николай Иванович Вавилов

Из книги «Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы»

Николай Иванович Вавилов родился 13(25) ноября 1887 г. в Москве. Отец его, Иван Ильич, стремясь сделать сына своим преемником, отдал его на учение в одно из коммерческих средних учебных заведений в Москве. Лишенный возможности по окончании училища сразу поступить в Московский университет, Николай Иванович, следуя своим стремлениям и интересам, избрал Московский сельскохозяйственный институт (ныне Тимирязевскую академию), куда и пришел в 1906 г.

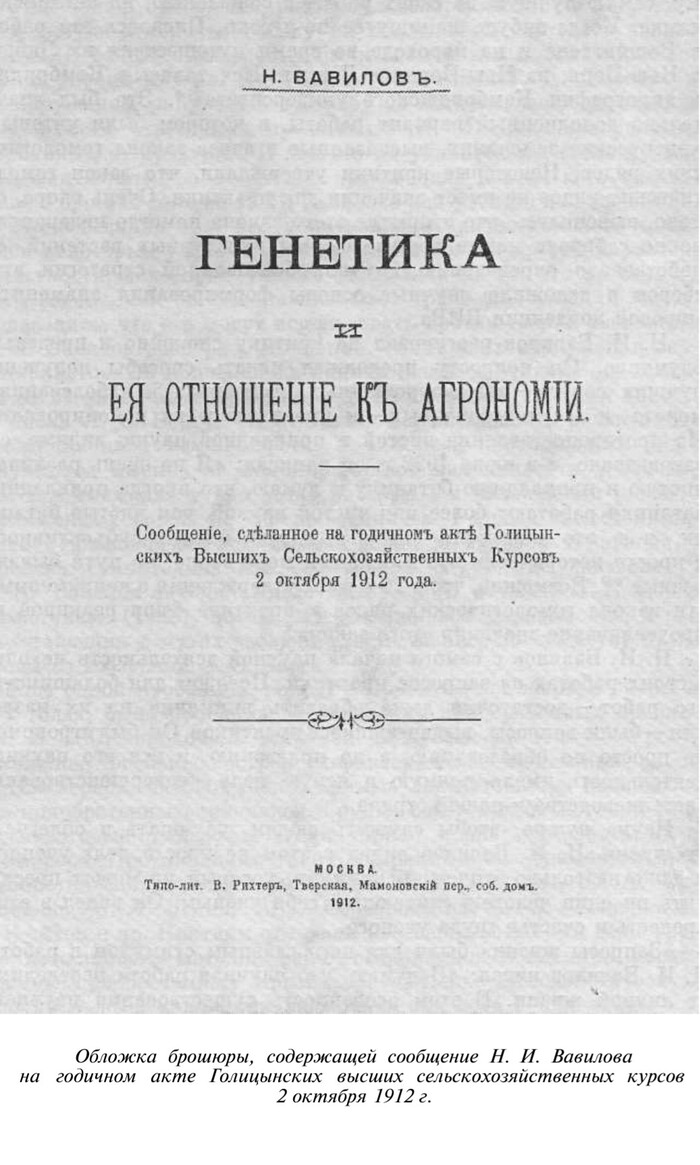

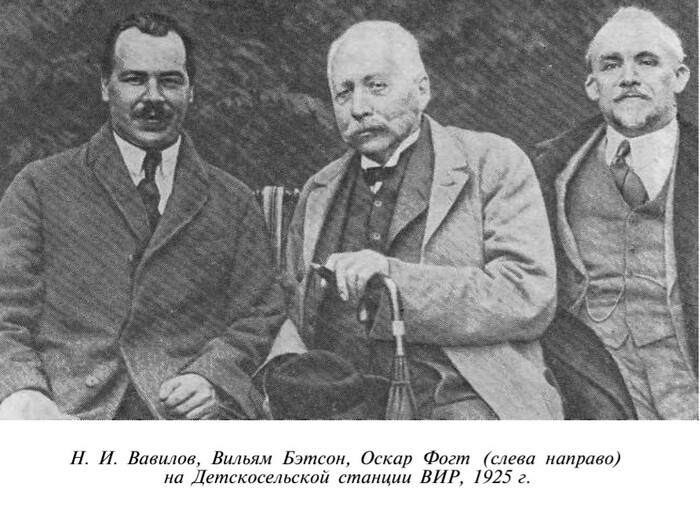

В 1911—1912 гг. Николай Иванович работал в Петербурге в качестве практиканта в Бюро по прикладной ботанике у Р. Э. Регеля и в Бюро по микологии и фитопатологии у известного миколога А. А. Ячевского. В 1913 г. для пополнения своих знаний он был командирован за границу. В Англии продолжил исследования у Бэтсона, Пённета и Бивена, во Франции — у Вильморена, в Германии — в лаборатории Эрнста Геккеля. Начавшаяся пер-вая мировая война прервала эту поездку.

В 1917 г. Н. И. Вавилов был избран профессором генетики, селекции и частного земледелия на агрономическом факультете Саратовского университета. В 1921 г. он участвовал в Международном конгрессе по сельскому хозяйству в США. Здесь Николай Иванович организовал Советское бюро по интродукции ценных растений, с помощью которого по поручению Наркомзема РСФСР интродуцировал в СССР из США и Канады большое количество растительного материала, в том числе семена ценных сортов сель-скохозяйственных культур, в которых в это время наша страна особенно нуждалась.

В 1923 г. Н. И. Вавилов — член-корреспондент Академии наук СССР и директор Государственного института опытной агрономии. Несколько позднее — директор Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур.

Жизненным подвигом Николая Ивановича Вавилова явилось создание уникальной коллекции семян культурных растений мира. Он вдохновил и поднял на эту работу большой коллектив учеников и сотрудников. Он сам объездил, а больше исходил десятки стран мира, где часто в тяжелых и сложных условиях собирал семена возделываемых растений и их диких предков.

///

Величайшей научной заслугой Н. И. Вавилова было открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, прославившего его имя еще в молодые годы. Он показал, что родственные виды и роды в значительной мере повторяют друг друга в своей изменчивости. Значение его для генетики определяется прежде всего установлением единой и всеобщей закономерности, которая указывает пути формообразования у растительных организмов. По существу, это первое крупное исследование, внесшее новый вклад в учение Дарвина о происхождении видов.

Н. И. Вавилов создал учение о центрах происхождения культурных растений, внес крупнейший после Альфонса Декандоля (1806—1893) вклад в географию культурных растений. Он был не просто мировым авторитетом в этой области, а фактическим творцом ее современного уровня.

///

При ВИР была создана охватившая чуть ли не всю территорию страны сеть многочисленных опытных полей и опытных станций, призванных вести генетико-селекционную работу почти по всем сельскохозяйственным культурам. Такого размаха генетико-селекционной работы не знала ни одна страна.

///

В 1932 г. Н. И. Вавилов возглавил работу конференции по планированию генетико-селекционных исследований, которая проходила в Ленинграде. Были четко сформулированы задачи селекционной работы и обоснована необходимость разработки теории селекции как особой науки, которую нельзя представлять как просто прикладную генетику. Селекция, по выражению Н. И. Вавилова,— это эволюция, направляемая человеком. Чтобы быть успешной, она должна опираться на достижения не только генетики, но и других наук.

Во введении к фундаментальному коллективному труду «Теоретические основы селекции растений» (М.; Л., 1935), подготов-ленному под его руководством и редакцией, Н. И. Вавилов четко определил те разделы, из которых должна строиться селекция растений как наука. Этими разделами он считал: учение об исходном сортовом потенциале, учение о наследственности и изменчивости, о роли среды (и агротехники) в развитии сортовых при-знаков, теорию гибридизации и селекционного процесса. Она должна включать также частную селекцию и такие направления, как селекция на иммунитет к заболеваниям, на физиологические и технические свойства, на химический состав зерен и плодов.

Книга «Теоретические основы селекции растений» явилась лучшим руководством того времени. Она вооружала селекционеров суммой знаний, необходимой для успеха селекционного дела.

В докладе на сессии ВАСХНИЛ в 1936 г. Н. И. Вавилов развил дальше свои взгляды на селекцию и конкретные пути ее подъема в СССР.

С декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г. начались прямые нападки Т. Д. Лысенко на генетику и на Н. И. Вавилова как ее признанного лидера. В августе 1940 г. он был арестован по ложному обвинению и умер в тюрьме в 1943 г.

///

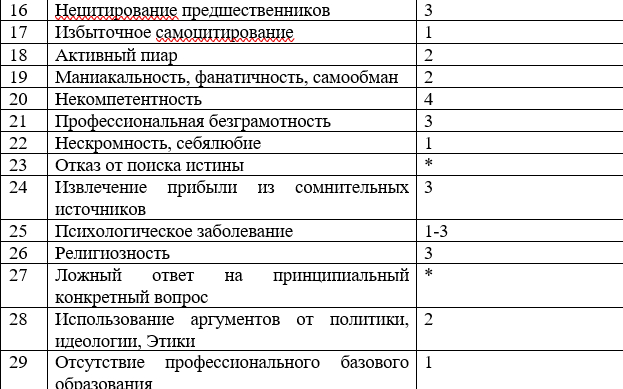

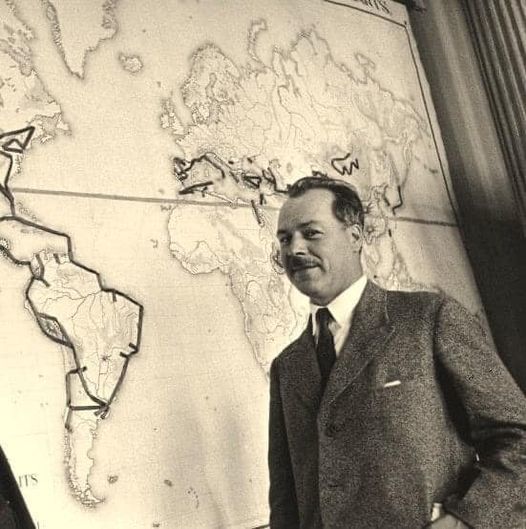

Экспедиции Н.И. Вавилова (основное)

В 1916 г. Вавилов посетил Северный Иран, Фергану и Памир.

Это путешествие дало ему интересный материал для установления закона гомологических рядов и для познания истории культурной ржи.

С 1917 по 1921 г. под руководством Николая Ивановича проводились исследования районов Среднего и Нижнего Поволжья, которые легли в основу труда «Полевые культуры Юго-Востока».

В 1921—1922 гг. Н. И. Вавилов знакомился с обширными областями США и Канады.

В 1924 г. он организовал экспедицию в Афганистан, изучил совершенно неизвестные его районы и собрал исключительной ценности материал по культурной флоре, по географии и экономике этой страны.

В 1925 г. он обследовал Хивинский оазис и некоторые районы Узбекистана.

Большая экспедиция была предпринята Н. И. Вавиловым в 1926—1927 гг. Она охватила почти все средиземноморские стрны Африки и Европы — Алжир, Тунис, Марокко, Египет, Сирию, Палестину, Трансиорданию, Грецию, острова Крит и Кипр, Ита-лию с островами Сицилия и Сардиния, Испанию и Португалию *.

От Средиземного моря Н. И. Вавилов направился к Красному и побывал во Французском Сомали и Эритрее. Эта экспедиция позволила Николаю Ивановичу собрать гигантское количество данных как для монографической характеристики культурной флоры некоторых из этих стран, так и для развития его теоре-тических концепций.

В 1929 г. Н. И. Вавилов посетил Западный Китай, Японию и Корею.

В 1930 г. он совершил поездку в Центральную Америку и Мексику, в 1931 г.— в Данию и Швецию, а в 1932 и 1933 гг. осуществил продолжительное путешествие по странам Латинской Америки, охватившее Кубу, Перу, Боливию, Чили, Бразилию, Аргентину, Уругвай, о-ва Тринидад и Пуэрто-Рико.

Много внимания Николай Иванович уделял исследованию различных районов Советского Союза, особенно Кавказа, который он считал интереснейшим очагом формообразовательных процессов.

Многочисленные поездки позволили Николаю Ивановичу накопить необычайно большое количество растительных образцов, составляющих богатейший и далеко еще не полностью использованный фонд растительных форм и их признаков, равного ко-торому нет ни в одной стране. Он содержал в 1940 г. более 160 тыс. образцов семян.

Обработка этого материала дала возможность Николаю Ивановичу опубликовать ряд ценнейших исследований, среди которых первым, опубликованным в 1926 г., был капитальный труд «Центры происхождения культурных растений». Следом за ним, в 1927 г., появилась в печати небольшая, но теоретически очень важная работа «Географические закономерности в распределении генов культурных растений».

В этой работе, написанной на пароходе при возвращении из поездки в Эфиопию, Н. И. Вавилов впервые в биологической науке дал научное обоснование распределению форм культурных растений по земному шару. Он показал, что в центрах происхождения, где обнаруживаются интенсивные формообразовательные процессы и где собраны почти все доминантные и рецессивные признаки растений, проявляют себя преимущественно доминантные признаки. Рецессивные же признаки, с которыми нередко связаны и ценнейшие хозяйственные качества растений, могут проявить себя устойчиво, лишь выйдя за пределы этих центров, где они не будут подавляться и маскироваться доминантными признаками. В шутливой форме Николай Иванович говорил, что эта мысль возникла у него в результате наблюдений в Эфиопии, где живут люди с черной кожей, растут чернозерные (фиолето-возерные) пшеницы и черная морковь и распространены черно-окрашенные паразиты человека. Скопление в Эфиопии этих и других доминантных признаков привело его к необходимости глубже вдуматься в закономерности распределения форм культурных растений в центрах их формирования и за их пределами.

Собирая огромную коллекцию, Николай Иванович при этом предвидел необходимость рассредоточения этой коллекции. Для этого в системе института была организована географическая сеть опытных станций. Культуры распределялись по различным опытным станциям. Была проведена специализация опытных станций по отдельным культурам.

///

Главные достижения института неразрывно связаны с личностью Н. И. Вавилова. Вернемся к первому периоду научной дея-тельности Николая Ивановича. Еще в 1919 г. была опубликована его монография «Иммунитет растений к инфекционным заболе-ваниям». В то время существовало несколько теорий иммунитета растений. К одной из них относятся все случаи проявления устойчивости благодаря механическим особенностям строения органов, препятствующим проникновению паразита в ткани растения.

Этот тип устойчивости Николай Иванович предложил называть механическим, или пассивным, иммунитетом. Другой тип устой-чивости обусловлен активной сопротивляемостью клеток растения-хозяина как следствием сложной физиологической реакции на внедрение паразита. Н. И. Вавилов назвал такой тип устойчивости физиологическим, или активным, иммунитетом.

Впоследствии Т. Д. Страхов показал гистологическую картину развития паразита во внутренних тканях хозяина, восприимчи-вого или устойчивого к данному паразиту. Это очень ценная работа для диагностических целей. Если сорт устойчивый, то ми-целий паразита, первоначально развиваясь, вскоре вакуолизируется и затем происходит лизис; паразит погибает.

Н. И. Вавилов подытожил литературные данные о явлениях гуморального и биохимического порядка, а также о значении осмотического давления, концентрации водородных ионов в почве, значении органических кислот в борьбе хозяина с паразитом.

Основой учения Н. И. Вавилова было представление о генотипическом иммунитете. Подобных исследований тогда не было, и даже теперь они продолжены лишь в работах отдельных лиц (Flor, Leppik в США, П. М. Жуковский в СССР). Н. И. Вавилов исследовал реакцию хозяина на внедрение паразита, имея в виду генетическое положение какого-либо вида в пределах рода, выясняя, является ли иммунным весь род или только определенные виды в пределах рода.

Особое внимание Николай Иванович уделял пшенице. Оказалось, что в роде Triticum иммунитет может служить систематисеским признаком для таксономии. Впервые удалось доказать, что наиболее устойчивыми к болезням являются диплоидные пшеницы, маловосприимчивыми — тетраплоидные и сильно восприимчивыми — гексаплоидные виды Triticum. Среди тетраплоидных видов он обнаружил пшеницу, которую все относили к виду Triticum vulgare, но которая оказалась весьма устойчивой к мучнистой росе (Erysiphe graminis). Вавилов усомнился в принадлежности ее к мягким пшеницам и описал как новый вид, опираясь на ее исключительный иммунитет. Впоследствии оказалось, что это действительно новый вид из группы тетраплоидных, а не гексаплоидных пшениц.

Таким образом, Н. И. Вавилов положил в основу иммунности кариотипы и геномы у пшеницы. Это был генотипический подход к иммунитету.

Николай Иванович показал селекционерам, генетикам и ботаникам, что иммунитет связан с генетической природой растения, что реакция растения-хозяина на внедрение паразита определяется генетическим положением хозяина сравнительно с другими близкими видами.

Николай Иванович настойчиво проводил идею генотипического иммунитета (хотя он применял термин «физиологический иммунитет»). Однажды он высказал мысль о том, что иммунные виды (тогда еще верили в иммунитет целых видов) надо искать на их родине.

Кроме того, Николай Иванович изучал приобретенный иммунитет и наряду с другими исследователями пришел к выводу, что причины приобретенного иммунитета еще не ясны. Николай Иванович придавал большое значение несовпадению циклов раз-вития хозяина и паразита. Часто растению удается уйти от поражения, если оно скороспелое. Кроме того, Николай Иванович придавал особо важное значение наличию физиологических рас гриба и показал, что количество этих рас иногда очень велико.

Изучал Николай Иванович также соотношения факторов среды и иммунитета, влияние температуры, влажности, аэрации почвы, света, удобрения и т. д.

Особенно интересовал Николая Ивановича групповой иммунитет. Для селекционера очень важно выводить сорта, которые являются устойчивыми не к одной расе, а к целой популяции физиологических рас. В результате многолетних наблюдений он предложил хорошую шкалу устойчивости пшениц к видам ржавчины, которая применяется и сейчас. Николай Иванович считал, что иммунитет связан с биологической специализацией паразитов по родам и видам растений и обусловлен процессом диверген-ции хозяина и паразита в их эволюции.

Теория генотипического иммунитета Н. И. Вавилова более всех других помогает селекционерам подбирать исходный мате-риал для селекции на устойчивость к болезням и вредителям.

Мировая коллекция института стала совокупностью видовых и внутривидовых таксонов и генотипов. Всестороннее изучение этой коллекции позволило Вавилову разработать дифференциально-систематический метод изучения полиморфных видов культур-ных растений. Им была опубликована классическая работа «Лин-неевский вид как система». Николай Иванович дал такую формулу вида: «Линнеевский вид — это обособленная, подвижная, морфофизиологическая система, связанная в своем генезисе с определенной средой и ареалом». Так как внутривидовые таксоны изучались в институте Вавилова in vivo, с оценкой по потомству в течение нескольких лет, то получалось, что его метод основан на изучении генотипов, а не фенотипов, как это бывает с систематиками, описывающими иногда новые виды по ненадежному гербарному материалу. Дифференциальный метод обеспечил в институте Вавилова монографическую обработку многих родов растений, в которые входят культурные виды. Это относится к пшенице, ячменю, овсу, ржи, чечевице, винограду, груше, льну, смородине, малине, люцерне, сое, картофелям (т. е. диким и культурным клубненосным видам секции Tuberarium).

///

Николай Иванович установил 60 агроэкологических областей в растениеводстве земного шара. До Вавилова господствовала гипотеза Майра о так называемых [климатических] аналогах.

Она, конечно, имеет существенное значение, но все же Вавилов успешно заменил ее экологическими аналогами. Он был против увлечения климатическими аналогами. В самом деле, территорию за Полярным кругом нельзя считать аналогом Боливии и Эфиопии. Тем не менее Вавилов подметил, что благодаря длинному дню на Севере за Полярным кругом наблюдается ускоренный темп развития и там успешно вызревают абиссинские ячмень и зернобобовые, перуанская настурция, мексиканские георгины и т. д. Климатических аналогов здесь найти нельзя. Параллельная экологическая изменчивость была подмечена Вавиловым правильно.

///

Научный путь Н. И. Вавилова, несмотря на множество препятствий и горьких обид, представляется нам как аллея блистательных побед. Автор закона гомологических рядов в наследственной изменчивости; автор теории происхождения культурных растений; автор теории географического распределения генцент-ров; автор теории генотипического иммунитета, ботанико-геогра-фических основ селекции, научных основ селекции пшеницы; автор монографии о линнеевском виде как сложной морфофизио-логической системе таксонов; автор основ интродукции, основ селекции и географической изменчивости растений; организатор смены старых сортов новыми по всей территории своего Отечества; организатор продвижения растениеводства на Крайний Север, а также в зоны полупустынь, пустынь и высокогорий Средней Азии и Кавказа; организатор монографий по отдельным культурам, сети опытных станций, первоклассного научного жур-нала по прикладной ботанике, генетике и селекции; путешественник по четырем континентам земного шара — так вошел в историю мировой и отечественной науки Николай Иванович Вавилов, великий советский ученый необычайной эрудиции, творец в области основ биологии, географии и растениеводства.

///

Начиная с 1932 г. Н. И. Вавилову становилось все труднее руководить ВИРом и осуществлять свои идеи.

После того как он был смещен с поста президента, на все тематические планы и докладные записки в Президиум ВАСХНИЛ он получал резкие письменные ответы, подписанные одним из вице-президентов и ученым секретарем. Эти ответы сохранились в архиве. Н. И. Вавилову в резкой форме предла-галось перейти на новые, псевдонаучные теоретические позиции; ассигнования на исследования все более сокращались.Трагический конец Николая Ивановича был предрешен: 6 августа 1940 г. Н. И. Вавилов был арестован в Черновцах.

Через два с половиной года 26 января 1943 г. он скончался.

Лишь в августе 1955 г. Николай Иванович Вавилов был посмертно реабилитирован.

///

Учение Николая Ивановича о центрах происхождения культурных растений и последующие его теоретические обобщения по истории и географии культурных растений явились настолько большим событием в мировой науке, что все дальнейшие иссле-дования в данных областях знания стали развиваться в свете идей Николая Ивановича. На международных ботанических конгрессах в Стокгольме (1950 г.) и в Париже (1954 г.) я мог убедиться, что в секциях агрономической ботаники и отчасти в секции истории ботаники не было более авторитетного и более часто упоминавшегося имени, чем имя Н. И. Вавилова. Теоретическая мысль его ярко проявлялась в обобщениях, связанных с проблемой вида вообще и у культурных растений в частности.

«Линнеевский вид как система», «Новая систематика культурных растений» — эти работы Николая Ивановича явились теоретической основой для успешно начатого им капитального издания «Культурная флора СССР».

///

О масштабе его экспедиций, покрывших своими маршрутами почти весь земной шар, мы говорили, об объеме созданной им всем известной мировой коллекции культурных растений — также. Равной этой коллекции до сих пор нет ни в одной другой стране. Собранные им сокровища — сгусток труда и творчества многих поколений неведомых земледельцев всего мира — нужно заставить жить и давать урожай для социалистической Родины, и Николай Иванович организует свои знаменитые географиче-ские посевы. В самых различных уголках нашей необъятной страны раскинулись пункты этих географических посевов. Их было 115, и на них проходило сравнительное испытание тысяч форм разнообразных культур. Ничего подобного не видела миро-вая наука. Только зная, с какой тщательностью выращивались эти тысячи образцов на каждом пункте, с каким усердием и точ-ностью велись наблюдения за ними и обработка полученных результатов, можно представить себе всю грандиозность предпри-нятой Николаем Ивановичем работы, имевшей целью выявить в самых различных условиях среды особенности изучаемых форм растений и найти наилучшие для данной зоны. Как полководец направлял Николай Иванович на эти пункты своих испытанных бойцов на научном фронте, и нужно было видеть, с какой пре-данностью науке, с каким гордым сознанием участия в большом государственном деле трудились эти скромные, неведомые миру герои в горах Кавказа, Алтая, Памира, в пустынях и на Край-нем Севере, в тайге Дальнего Востока — одним словом, в 115 точках Советского Союза.

Все свои теоретические обобщения и гипотезы Николай Иванович проверял и обосновывал огромным количеством наблюдений и полевых экспериментов, что придавало особую убедительность его заключениям. Больших масштабов достигала вдохнов-ляемая, руководимая и во многом лично им осуществляемая работа по интродукции новых для СССР культур и сортов, особенно культур для субтропического сельского хозяйства.

Организованный Николаем Ивановичем питомник субтропических культур под Сухуми являлся богатейшим в мире для соответствующей широты. Он сыграл огромную роль в развитии субтропического хозяйства на Черноморском побережье.

///

В книге «Центры происхождения культурных растений» (1926 г.) Н. И. Вавилов изложил свои взгляды на проблему про-исхождения культурных растений и на методы изучения этой проблемы. Он специально проанализировал вопрос о географических центрах формообразования пшениц, овса, проса, льна, конопли и наметил главнейшие центры происхождения культурных растений. Подводя итоги этой работы, Н. И. Вавилов указал, что, только владея систематико-географическими знаниями, генетик может сознательно подойти к подбору исходных форм для скрещивания, к решению задач экспериментальной филогении.

Н. И. Вавилову принадлежит заслуга открытия закономерности географического распределения генов. В 1927 г. в статье «Географические закономерности в распределении генов культурных растений» Н. И. Вавилов высказал мысль, что доминантные гены любого культурного вида растений сосредоточены в центре его происхождения, а рецессивные гены проявляются на его периферии.

Н. И. Вавилов явился инициатором широкого экспериментального исследования вопросов географической изменчивости расте-ний. В 1923 г. он начал проводить так называемые географиче-ские посевы. Изучалась изменчивость вегетационного периода, количества и качества белка и крахмала у хлебных и бобовых растений, содержание жира в семенах, устойчивость к болезням и вредителям, клубнеобразование у картофеля, корнеплодов и т. д. Эти работы сыграли выдающуюся роль в обосновании районирования многих сортов и ряда новых культур.

Н. И. Вавилов организовал первую заполярную опытную станцию, станции по продвижению культур в Западном Казахстане, в Карпатах, на высокогорье Памира. Закон гомологиче-ских рядов в наследственной изменчивости, открытие центров происхождения видов культурных растений, создание мировой коллекции растений, географические посевы — все это рассматривалось Н. И. Вавиловым как основа для создания генетических методов селекции и для мобилизации генетического разнообра-зия культурных растений в целях их практического использования.

Центральным во всей работе по генетическим основам селек-ции растений у Н. И. Вавилова было учение об исходном мате-риале. Разработка этого учения изменила основы генетических подходов к селекции растений. В 1935 г. появилась обобщающая работа Н. И. Вавилова «Ботанико-географические основы селек-ции». В этой работе было развито учение об исходном материале и глубоко разработаны эколого-географические принципы селек-ции. В основу селекции было положено использование всего эколого-географического мирового потенциала как из очагов осно

вного формообразования, так и по всему ареалу видов культур-ных растений. Генетическая теория скрещивания получила на этой базе новые перспективы. «Для генетической работы,— писал Н. И. Вавилов,— устремленной к созданию наиболее рациональ-ных сочетаний пар, открывается необычайное поле самой увлекательной и неотложной работы»*. Огромный новый сортовой материал, собранный в различных странах и имеющийся в нашем распоряжении, позволил широко поставить проблему по применению географических скрещиваний.

В наши дни селекция пользуется плодами теории и исследовательской деятельности Н. И. Вавилова. Синтетическая селекция по принципам, разработанным Н. И. Вавиловым, лежит в основе работ наших выдающихся современных селекционеров П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойта, В. Н. Мамонтовой, М. И. Хаджинова, Ф. Г. Кириченко и многих других.

Шедевром советской селекции является сорт озимой пшеницы Безостая 1 и новые, еще более совершенные сорта, созданные на базе этого сорта П. П. Лукьяненко. Сорт Безостая 1 — очень урожайная, высококачественная, сильная озимая пшеница для ин-тенсивного земледелия. Этот замечательный сорт — продукт синтеза, полученного при помощи отдаленных эколого-географических скрещиваний и отборов среди гибридов.

Сам П. П. Лукьяненко так описывает происхождение сорта Безостая 1: «При селекции устойчивых к ржавчине и к полеганию сортов озимой пшеницы нами скрещивались завезенные в СССР в 30-х годах академиком Н. И. Вавиловым аргентинские яровые пшеницы... »

///

Большое значение имело учение Н. И. Вавилова о групповом или комплексном иммунитете, ибо перед селекционерами стоит задача выводить сорта, устойчивые не к одной расе, а к целой популяции физиологических рас. Он предложил шкалу устойчивости пшениц к видам ржавчины, сохранившую значение до наших дней. Естественным групповым иммунитетом обладает, например, пшеница однозернянка.

В своей работе по обоснованию самой возможности генетической селекции на иммунитет Н. И. Вавилов преодолел большое недоверие со стороны многих ученых. В своей последней работе по иммунитету Н. И. Вавилов указывал, что установленные зако-номерности представляют, по существу, развитие эволюционного учения в применении к явлениям иммунитета и приводят, таким образом, к эволюционной, или генетической в широком смысле, теории естественного иммунитета. <...>

Вклад Н. И. Вавилова в учение о генетической обусловленности иммунитета у растений исключительно велик. Он сыграл выдающуюся роль в современной важнейшей работе по созданию иммунных сортов растений.

///

Н. И. Вавилов определяет пять основных очагов происхождения культурных растений: 1) Юго-Западная Азия от Индии до Закавказья и центральной части Малой Азии; 2) Юго-Восточная Азия с горным Китаем; 3) побережье Средиземного моря;

4) Абиссиния с прилегающими к ней горными районами, в особен-ности Эритреей; 5) В Америке — Гватемала, горная Мексика, Колумбия и Перу.

В общем, области формирования культурных растений приурочены к горным странам: в Азии — к Гималаям и их отрогам, в Африке — к горам Абиссинии, в Америке — к Кордильерам и к южным отрогам Скалистых гор. В Старом Свете происхожде-ние культур приурочено к полосе между 20 и 40° с.ш.

Долго думали, говорил Н. И. Вавилов, что область первоначальных земледельческих культур была приурочена к долинам великих рек Тигра, Евфрата, Инда, Ганга, Нила и пр. Однако создание долинных культур, часто требующих искусственного орошения, возможно лишь при крупном объединении человеческих племен в народности, оно требует возникновения целых государств, объединяющих массы рабочих рук в коллективный труд. Следовательно, это вторичные, сильно эволюционировавшие культуры. Наоборот, горные районы, представляя из себя как бы естественные крепости, легко осваивались небольшими группами людей, образовывавших первичные племена, и стали благодаря этому первичными очагами земледелия.