Продолжение разбора брошюры: «Где проходит граница между наукой и лженаукой?» - Лысенко, научные мифы, индекс Хирша и иноагенты от науки

Несколько шагов в сторону.

Во-первых, пользователь @c0men под прошлой частью задал правильный вопрос, а потому продублирую сюда и его и ответ:

Далее, я как-то забыл упомянуть, что автор книги - Павел Павлович Фёдоров, ровно 2 месяца назад, 31.03.2025 скончался. Событие печальное, но в память о нём, его институт сделал небольшой обзор его жизни, так что для контекста: Ушел из жизни Павел Павлович Федоров (16.04.1950 – 31.03.2025)

Напомню, а если не видели первую часть проговорю: брошюра стоит каждой потраченной на неё минуты, и я бы рекомендовал её прочитать всем (те, кто глубоко в теме, вспомнят и могут найти другой взгляд на тему, те, кто хочет приобщиться к вопросу, получит быстрое и качественное введение, и все развеют для себя несколько мифов и, возможно, изменят своё отношение к некоторым вещам, личностям и организациям, всё это с хорошим юмором и крепкой аргументацией). Хотя бы 1, 11, 13 и 14 главы, а также таблицу из заключения (во втором эшелоне идут 4, 5, 7, 9, 10 и 12 главы).

Я же сделал достаточно большой конспект вперемешку со своими мыслями, дополнениями и контраргументами в заочной дискуссии с Фёдоровым, из чего и постараюсь сделать вам подробное эссе, которое, надеюсь, будет вам интересно, даже если вы уже знакомы с этой брошюрой.

Прежде чем перейти к основной части, последнее уточнение: автор сам позиционирует свою работу не как научную – это публицистика в жанре полемического эссе, потому не удивляйтесь, что тут будут и отсылки на художественные произведения, и афоризмы, и шутейки.

На всякий случай напоминаю, также, что в этом тексте активно упоминаются «Троицкий вариант» (в тексте ТрВ), которые, на мой взгляд, справедливо признаны иноагентами.

Продолжаем.

Глава 11 Лысенко

Этот раздел крайне рекомендую прочитать и самим.

Ну, где есть Марр, там будет и Лысенко. Прежде чем свой рассказ начнёт Фёдоров, я отмечу, что важнейшее обвинение в сторону Лысенко — отрицание генетики — растёт из вечного спора о терминах.

В это сложно поверить (нет), но генетика того времени не то же самое, что генетика сегодня. В то время речь шла в основном про наследственность интеллекта, внешности и особенно дефектов этой самой внешности.

А главный тренд генетики того времени — это расовая теория и генетически обусловленное превосходство одних рас над другими. Буквально полшага до евгеники, собственно, во многом генетика того времени к евгенике и сводилась.

И да, вопреки расхожему мнению, Лысенко не отрицал наследственность, он и Вавилов оба это признавали, потому что это к тому времени факт. Они спорили о том, являются ли гены неизменными.

Правда в том, что они оба признавали генетику и считали себя генетиками, и оба же с точки зрения современной науки в полном смысле этого слова генетиками не являлись.

И Лысенко, и Вавилов утверждали существование генома и законы наследственности. Принципиально они расходились только в одном — вопросе о наследуемости приобретенных свойств.

Вавилов считал, что приобретенные свойства не наследуются и геном остаётся неизменным на протяжении всей истории своего существования. В этом он опирался на работы Вейсмана и Моргана (отсюда «вейсманисты-морганисты»). Лысенко же, напротив, утверждал, что геном может изменяться, фиксируя приобретенные свойства. В этом он опирался на неодарвинизм Ламарка.

Собственно, спор между «вейсманистами» и «неодарвинистами» был сугубо академическим. И это не был спор генетики с антигенетикой, это был спор между двумя направлениями в генетике.

И да, как современные научные исследования подтвердили правоту Лысенко и ошибочность взглядов Вавилова. Геном действительно изменяется. Вот, к примеру, что пишет Л. А. Животовский, сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН:

«Итак, единственное, что остается по обсуждаемой проблеме – это назвать вещи своими именами. А именно, гипотеза Ж. Ламарка о наследовании приобретенных признаков верна. Новый признак может возникнуть через образование регулирующих комплексов белок/ДНК/РНК, модификацию хроматина, или изменения в ДНК соматических клеток и затем передаться потомству».

Животовский Л.А. Наследование приобретенных признаков: Ламарк был прав. Химия и жизнь, 2003. № 4. стр. 22–26.

К слову Животовского, в том числе за его позицию по Лысенко очень не любит ТрВ, но отзывается о нём в духе присущем им: "всем всё известно" и "вступать с ним в дискуссию мы не считаем нужным".

Но это мы забегаем вперёд, далеко вперёд. Фёдоров же распутывает клубок постепенно и начинает с абсолютно дурных апелляций к личности.

«Разговор в начале 70-х: «А вы знаете. Лысенко для повышения жирности молока кормил своих коров шоколадом»… На самом деле скармливал им шелуху от какао-бобов»

«Д. ф-м. н. С. Кутателадзе: «Лысенко – лжеучёный, демагог, доносчик и мракобес. Лысенковщина – трагедия советской науки» (ТрВ, №1 (195) 2016)».

«Лысенко был нужен Сталину. Сталин надеялся, что Лысенко разрабатывает способы получения больших урожаев в колхозах. Ложность утверждений Лысенко была ясна, пока существовали выдающиеся биологи Н. И. Вавилов и Н. К. Кольцов и их школы. И в августе 1940 г. Сталин повелел арестовать Вавилова. Затем был отстранён от работы, затравлен и в декабре 1940 года умер Кольцов. Были арестованы и убиты многие их сотрудники. Но оставалась великая наука - Генетика. Она противоречила безграмотным и лживым утверждениям Лысенко и его приверженцев. Генетику следовало уничтожить» [Шноль]»

«Вот потрясающая по своей наивности цитата: «Почему великому ученому, выдающемуся организатору, энциклопедически образованному, доброму, талантливому, обаятельному, любимому народом Вавилову Сталин предпочел невежественного, лживого фанатичного, злого Лысенко? Да именно потому, что Вавилов, обаятельный талантливый, великий, добрый, любимый. Поэтому он неприемлем для злобного, ущербного, мстительного палача» [Шноль c. 186].

Вот смотрите, Вавилов-то был прекрасный человек, добрый, отзывчивый, душевный, не то что этот антихрист Лысенко — быдло бескультурное.

Нельзя не согласиться с Фёдоровым, что Сталина, занятого мобилизацией страны, весьма мало интересовали такие личные качества, как обаяние и доброта.

Ну и да, я, конечно, ни на что не намекаю, но, игнорируя вообще вопрос справедливости высказываний в отношении Вавилова и Лысенко, как бы да, хотелось бы, чтобы учёный был доброжелательный, интеллигентный, добрый, но объективно для науки и истины вообще плевать, какой ты там как человек — важны результаты твоей деятельности, и многие люди страшно удивятся, если рассказать им подробней, какими личностями были многие выдающиеся учёные (упёртый баран — это самая мягкая характеристика для многих выдающихся деятелей науки).

И вот с результатами у Вавилова всё было не так гладко — были и организаторские проколы, и проблемы с прикладным применением (яркий пример — экспедиции за образцами растений, так где схожая экспедиция США была сосредоточена на поиске образцов, которые могут быть внедрены в растениеводство сейчас или в краткие сроки, Вавилов грёб всё: дикие растения, растения, которые могут быть интересны в дальней перспективе и так далее. Да, как задел на будущее хорошо, но вот здесь и сейчас, по приезде, практических результатов почти никаких. А у нас тут и без того отстающее сельское хозяйство, дополнительно разрушено войной, и хотелось бы народ накормить, стране нужно это, стране нужны готовые плодородные образцы, а не полудикие растения. Нормально было бы распределить ресурсы 80 на 20 (настоящее и будущее), терпимым 50 на 50, но это было не так. Вавилов не решал срочные вопросы, а удовлетворял свой интерес за государственные деньги, что не делает уничтожение этих образцов при задержании Вавилова меньшей ошибкой.)

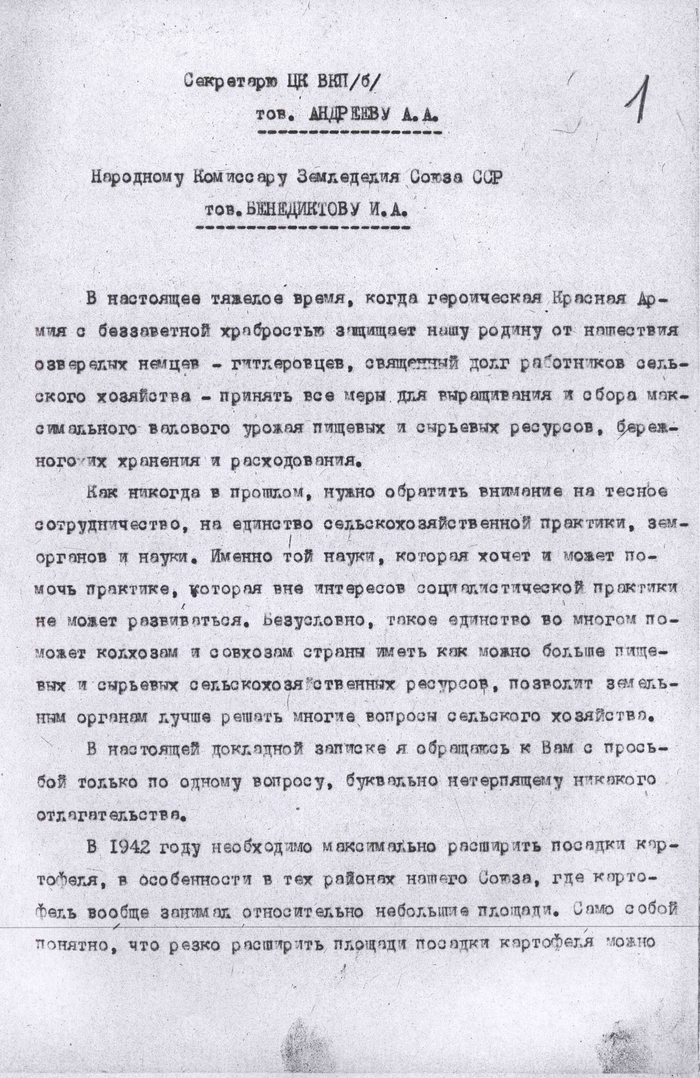

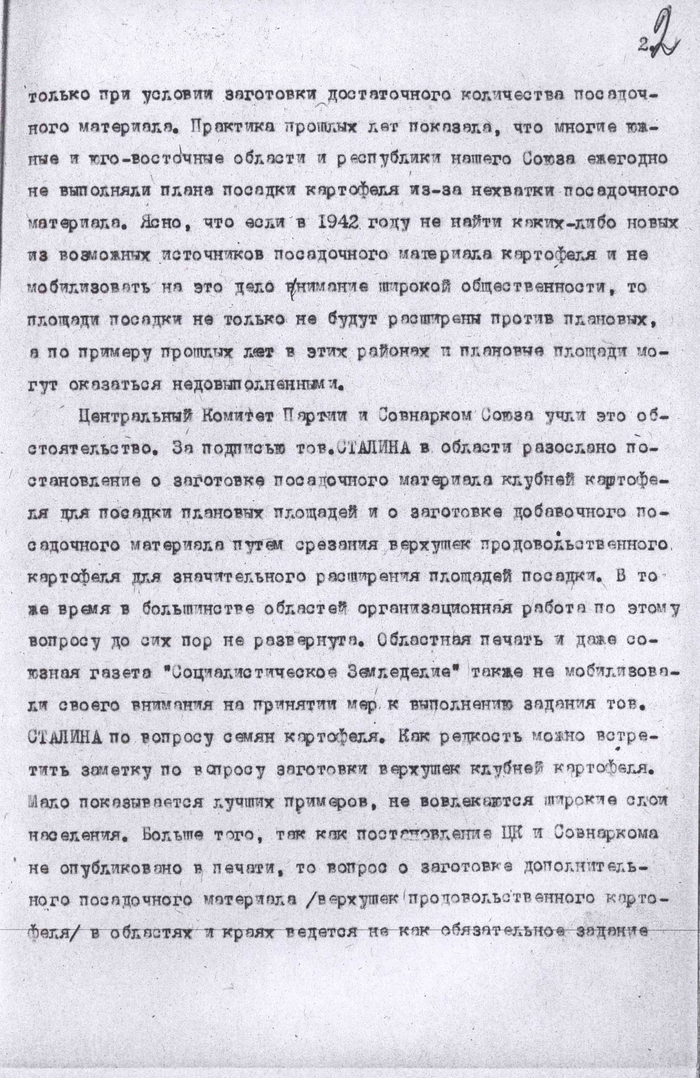

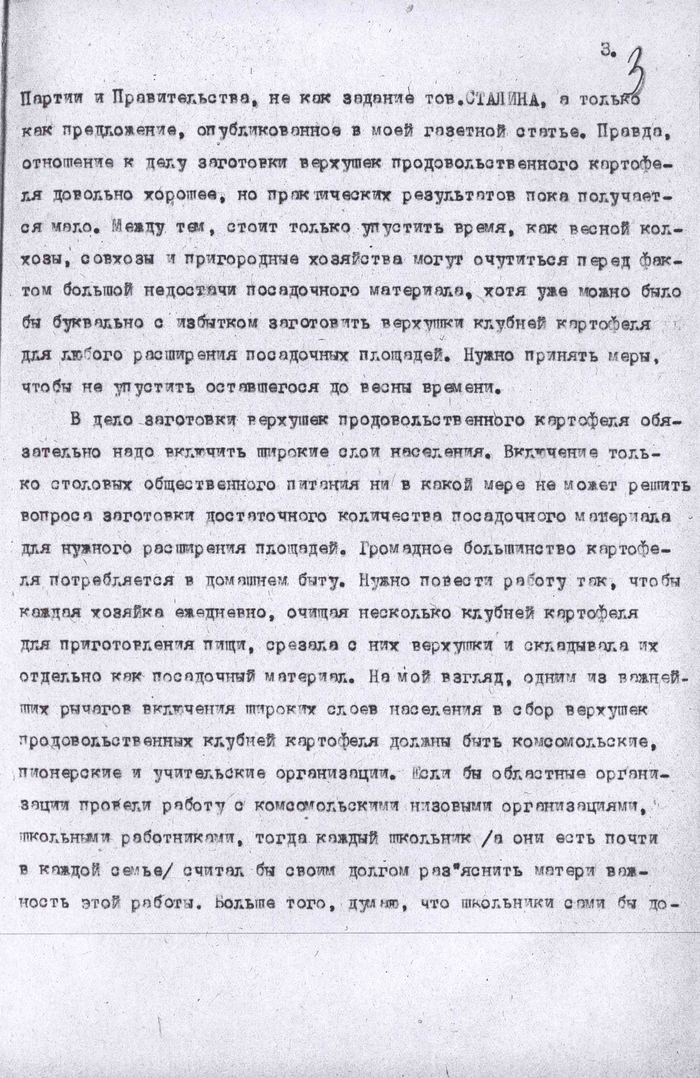

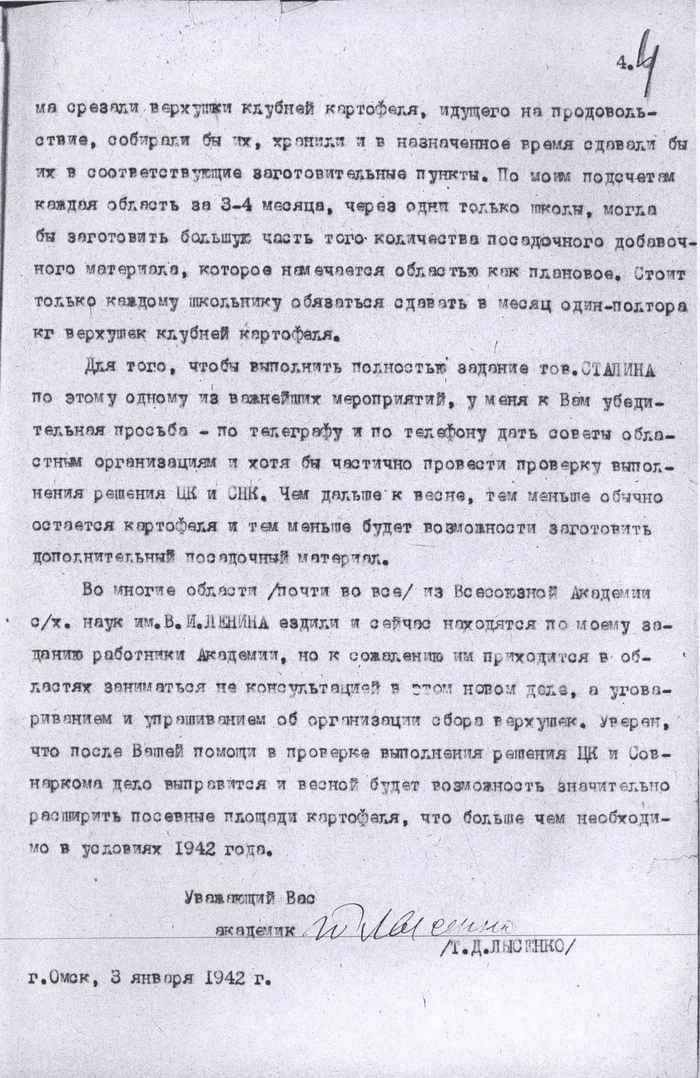

Лысенко же, наоборот, реализовывал в основном прикладные задачи, то, что нужно было разрушенной стране здесь и сейчас, а не через десятилетия. Например, если вы когда-то садили картофель и делали это не целым клубнем, а его частью — в этом есть заслуга Лысенко.

Но главное — основной предмет спора — наследование приобретённых признаков. Лысенко оказался в этом прав, а значит, нужно контролировать ущерб.

«Совпадение некоторых результатов современной генетики положениями Т. Лысенко – кажущееся, также как, например совпадение» утверждения алхимиков о возможности превращений элементов и открытия радиохимией трансмутации атомов в про радиоактивного распада» [Захаров-Гезехус. 32]. Это утверждение некая мантра, повторяемая систематически, см. [Любищев. 1991; Колчинский], Заметим, что аналогия эта вполне уместная. Только алхимики не могли осуществить желаемые превращения. А селекция именно это делала и делает, опираясь на концепцию наследования приобретённых под влиянием среды признаков…»

И дискредитация личности Лысенко – тоже часть этого процесса контроля ущерба. Вот только он был глубоко верующим человеком, исходя из материалов дела, доносов на Вавилова не писал, а вот сотрудники Вавилова на него кляузничали, только, судя по всему, проверка вопросов к Лысенко не вызвала. Невежество – также вымученная претензия: он и сам был человеком образованным и требования к ученикам предъявлял соответствующие. А главное, всегда говорил, что к полученным данным нужно относиться скептически, особенно если они подтверждают гипотезу.

Поговорим о ещё одном человеке, «выдающемся генетике, которого погубил Лысенко» – Кольцове. Вот только он проповедовал откровенную евгенику. Буквально предлагал «позитивную евгенику» – деление людей на категории и запрет размножения качественного материала с некачественным. И проблема в том, что всё это не новость – Фёдоров через слово вставляет цитаты и источники. Но какие-то м****и целенаправленно год от года поддерживают образ у***а Лысенко, который выдавал только антинаучную чушь и отрицал генетику (причём ладно бы была сноска, какую генетику он отрицал, и то под этим тогда понималось), кляузничал и ломал жизни людям со светлыми лицами. А власть, которая это «поддерживала» – очевидные идиоты и мракобесы. И вот почему-то, например, ТрВ в этом замешано.

Были ли у Лысенко ошибки? Да, как и у многих других. Он отрицал их. Как и многие другие. Были ли верные идеи? Да. А практическое применение? Безусловно.

Выводы:

В споре обе стороны существенно ошибались.

Стремление утвердить в науке одно правильное направление – ошибочно.

Генетика, дававшая ложный ответ на совершенно конкретный вопрос (о наследовании приобретенных признаков), на тот момент – лженаука.

Никакого признания генетиками собственных заблуждений (критерий Капицы) за редким исключением что-то не наблюдается.

Генетика должна была пройти стадию лженауки, прежде стала производительной силой и смогла приносить пользу.

Упрёки Лысенко в аморальности полностью несостоятельны. Термин «мухолюбы-человеконенавистники» по отношению к генетикам на тот момент был точен и выверен (я опустил историю о том, как во время голода и разрухи учёный, изучающий мух, за них переживал больше, чем за людей, и интересовался не тем, как это преодолеть, а тем, как же мухи с этим справятся).

Мог ли кто-нибудь другой более эффективно курировать сельское хозяйство, в т. ч. во время войны, чем Лысенко? Теоретически да. Но никак не апологеты генетики.

Глава двенадцатая. Мифы науки

Широкий спектр научных и лженаучных мифов. Заключения по некоторым я разделяю, по иным мне кажется что Фёдоров очень сильно иронизирует или, как он сам признавал, работа с идеализированными системами начала проявлять последствия. Но главная мысль – что учёные сами создают мифы, например для продвижения свей области или для поиска финансирования.

Собственно, перечитывая этот раздел для ответа на прикреплённый в начале комментарий, я понял, что позицию Фёдорова по мифам можно трактовать как: «Мы не можем назвать сами эти гипотезы лженаучными, только их трактовки». Могло ли быть так, что был город Атлантида и его затопило? Легко. Но все рассказы про их развитость, атлантов и магию — чушь. Может ли быть так, чтобы за нами следила более развитая цивилизация? Вообще да, как гипотеза это не что-то лженаучное, но все найденные «доказательства» — чушь и бред.

Говоря же об интересном, немного выделяются, но всё же интересны, размышления о Кирилле и Мефодии. Если кратко. Есть свидетельства, что и до них была письменность, но как всё языческое она выжглось (на всякий случай, все современное неоязычество к славянскому язычеству отношение имеет приблизительно никакое – язычество выжгли основательно и неоязычество – это реконструкция по образцу других язычников и может как не совпадать так и случайно совпадать со славянским язычеством.). Более того, то что мы сейчас называем кириллицей мало относиться к тому, что сделали Кирилл и Мефодий, которые создали глаголицу. Посмотрите на неё, так интереса ради.

Отдельно пункт про использование приставки «Нано» как пиархода. А также пришедших ему на смену «мета» и «умных» материалов.

Глава тринадцать. Цитирования, Индекс Хирша и грантовая система финансирования.

Огромная, самая большая глава, наполненная переживаниями, близкими всем людям, соприкасавшимся с профессиональной наукой, и почти никак не относящиеся к теме книги. Почитать интересно, но если есть вещи, которые можно в книге пропустить, то это будет глава про кристаллографию и эта глава.

Но это интересно, позволяет взглянуть на науку изнутри (помните цитату про гадюшник?). И всё же есть аргумент о том, что «вы лженаучны, потому что вас не цитируют».

Кратко:

Цитирование превратилось в способ саморекламы и способ борьбы (своих цитируем, а противников игнорируем). Вплоть до уровня целых стран, и у России с этим есть проблемы, и учёному из России тяжело пробиться что на Западе, что на Востоке, что примечательно, они читают и следят, но избегают цитирования… И почему-то наши соотечественники тоже (к слову, в Китае очень сильная культура цитирования соотечественников – если есть возможность, будут цитировать всех, до кого дотянутся, если есть выбор, будут цитировать китайцев – и в сложившейся системе это правильно, нужно поддерживать престиж и статус своей науки, и если в современных условиях это достигается цитированием, то будем цитировать. Нам бы поучиться).

Индекс Хирша (как и Фёдоров, для ликбеза: индекс равен h, если у автора есть h статей, процитированных не менее чем h раз, т. е. если у вас 1 статья, которая процитирована 0 раз, ваш индекс 0, если 10 статей, процитированных 0 раз – всё ещё 0, если 10 статей и хотя бы одна из них процитирована 1, а остальные ни разу – индекс 1, если 10 статей одну процитировали 1 раз, а одну два раза – 1, а вот если две статьи процитировали хотя бы два раза – индекс 2). Это не самый плохой инструмент, но он скорее отображает разрекламированность, плодовитость и популярность автора, но не его научного вклада и не его «качества» (т. е. если человек опубликует 1 статью, которая перевернёт свою область и на неё будут ссылаться ВСЕ – индекс будет 1. Чтобы отойти от абстракций, Григорий Перельман – безусловно выдающийся математик, автор ничего себе 15 работ, с индексом Хирша по данным WoS 6.) (Помните про китайских авторов, которые наращивают цитирование своих?). Но главное, тот факт, что почему-то все упёрлись в него и как будто не видят других показателей.

«Бывший заместитель министра образования и науки И. Федюкин, который курировал науку и научную политику, а также систему государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров как-то заметил: «Ключевой критерий, на который все мы ориентируемся – это пресловутая цитируемость, импакт-фактор. Это как раз такой непрерывно обновляемый индекс востребованности того или иного учёного его коллегами, постоянная оценка репутации, измеряемая в конкретных числах.

На необъятных просторах России можно наблюдать одну и ту же картину: ходят по коридору здоровые мужики, и меряют, у кого Хирш больше…»

Даже забудем, что он мало применим для техники и инженерии, где вклад — это полезная модель, патент, технология… То, что нельзя цитировать, и то, что не всегда описывается в научных публикациях. Если автора замалчивают, если он просто не публикуется в больших и популярных изданиях (по каким-то причинам), если он пионер, а цитируются последователи — то он никто, потому что цитаты нет.

Мое мнение об индексе Хирша отличается от такового у Федорова — я оцениваю его намного ниже, чем он.

Так, Федоров считает, что если есть распиаренный и именитый ученый, но его индекс маловат — это звоночек, хотя, судя по всему, это лишь попытка придерживаться объективности, так как в финале главы он указывает собственный пример человека, чей талант признает, и его индекс 13.

Также стоит отметить важную вещь: цитирование и индекс Хирша нерепрезентативны относительно вклада в науку, так как никак не коррелирует со скачиваниями. На 100 скачиваний в лучшем случае будет 1-2 цитирования. Более того, статистика показывает, что у статей с 0 цитированием может быть порядка 100 скачиваний (если что, тут речь о платных скачиваниях, без учёта пиратства — т. е. сто человек заплатили за статью и прочитали её), подавляющая часть из них — учёные в этой области. Как вы думаете, окажет ли эта работа влияние на науку, даже если работу не процитируют? Мне кажется, да. (Ну и да, Фёдоров отмечает, что русские журналы не так плохи, как их описываю — за ними следят и их читают, только не цитируют по каким-то причинам. Интересно, по каким? Ведь если это из-за качества материала, то тогда зачем следить?)

При этом академик для статьи в ТрВ нахваливает индекс Хирша как критерий, по которому он проголосовал против конкретного кандидата.

Однако важно отметить, что скачивания с прочтениями также не лучший критерий — ими намного легче манипулировать, а фундаментальные статьи, в отличие от поверхностных, интересны только ограниченному количеству специалистов.

Вторая тяжёлая болезнь науки — гранты. Около половины времени работы уходит на заявки на гранты и отчёты по ним.

Гранты выделяются весьма специфично (фундаментальные исследования зачастую никому не нужны). Имеются случаи воровства заявок.

Необходимость новизны для продажи науки заставляет убирать цитаты старше 5 лет. Вот корень того идиотизма, который царит в науке. Если есть гениальная, но малоизвестная работа десятилетней давности, предпочтительнее использовать её без цитат, чем цитировать. Отсутствие цитат оппонента, нездоровое самоцитирование, цитирование соратников и начальства (ещё раз Китай).

Итоги по главе:

Хирш показывает интегрированность ученого в научное сообщество, но не качество работ или их влияние, а гранты — зло. Но если Федоров критикует, но принимает Хирша как данность, а гранты ошибкой, то есть ребята, которые откровенно на них молятся — ТрВ. Которым посвящена следующая глава.

Глава четырнадцатая. Троицкий вариант

И вот знаете, за что я благодарен этой книге и в то же время ее ненавижу. До этого момента я натыкался на отдельные статьи и цитаты из ТрВ, но не следил за ними.

Я помню и ту историю со статьёй «Корчеватель», и с «Диссернет» сталкивался. И видел некоторые их публикации, да, они вычурные и очень нескромные, но это обрывочные сведения, да и кто из нас не творит чушь и не бросает громких слов не подумав — я жил, не пересекаясь с ними. Но эта книга заставила меня почитать их больше, глубже и залпом.

И вот как-то так получилось, что любая статья, на которую ссылается Федоров или которую я нахожу сам, убивает во мне веру в человечество.

Отдельно меня добил своеобразный перефраз того, что с террористами переговоры не ведут.

"Учёные не дискутируют с лжеучеными - они на них указывают и от них отмежёвываются"

(с) Семён Кутателадзе ««Неизвестный Лысенко»: послесловие к дискуссии»

О****ь! Во-первых, это просто трусость, избегание ответственности и уклонение от беседы. Вы что, не уверены в своей правоте? Ну ладно, действительно, тратить много времени на это не хочется, но хоть какое-то время-то можно уделить?

Товарищи, я такого снобизма давно не видел — это что? Вместо того чтобы показывать, где и в чем лженаука, и опровергать ее, эти борцы берут и говорят, что они просто будут тыкать пальцем в людей, говорить, что они лжеученые, и негоже им, таким п******м, об этих лжеученых белые перчатки марать. А потом они удивляются, что у нас мракобесие процветает. Конечно, потому что вместо того чтобы раз за разом показывать, почему это мракобесие, вы отмежёвываетесь, и выходит, что по одну сторону межи люди, которые и без вас подвергли бы что-то сомнению, случайно к вам «присоединились», а по другую сторону люди, которых вы бросили тонуть в этой жиже.

У журнала есть плюсы, но к нему много вопросов, которые мы вместе с Фёдоровым зададим.

И для начала вопрос к «Диссернет». Вещь нужная и правильная, но любой, кто работал с антиплагиатом, знает, что такое программная проверка, которую в том числе используют в «Диссернет», — она даже номера страниц назовёт заимствованием (и, внезапно, распознанное машиной заимствование ничего не значит — это может быть техническое совпадение, неверно распознанная цитата, случайное совпадение). Рассматривая отчёты о грантах, они называют плагиатом вставленные в отчёт тексты статей, опубликованных в рамках гранта. Т. е. грант предусматривает статьи, автор их публикует, а потом вставляет в отчёт их тексты — и это отмечается как плагиат?

Но гораздо интересней выражения и позиции авторов журнала. Во-первых, авторы часто друг другу противоречат: большая часть авторов топят за наукометрию и индекс Хирша, но некоторые его хают. Личное мнение — это вроде не грех, но как вы вместе работаете?

Во-вторых, они прям сквозят презрением к русской науке и русским изданиям. (А я бы добавил ещё и к нашей истории, о чем явно свидетельствует глава про Лысенко.)

«В публикациях ТрВ сквозит презрение к отечественной науке (ТрВ №20 (239) 2017) и к отечественным журналам. Широко известный в узких кругах И. Кацнельсон, по-видимому, ориентируется на своё творчество, когда заявляет, что «Подавляющее большинство научной продукции – это УГ (а что это такое?), которое по большому счёту, можно печатать, можно не печатать и никому от этого ни холодно, ни жарко» (ТрВ №19 (163) 2014). Предпринимаются совершенно идиотские попытки опровергнуть очевидное: публикация российских статей в международных журналах встречают высокий потенциальный барьер, в то время как зарубежные статьи аналогичного качества публикуются широко.»

Говоря о косяках ТрВ, Федоров вспоминает и откровенные подставы, и провокации.

Вопросы вызывает и защита религии в науке, необходимости религиозного чувства, пока второй рукой пишутся статьи о необходимости защиты рациональности в науке.

К слову про клановость — принимать рецензию на спорную с точки зрения Федорова книгу о Галилее, написанной аффилированным с ТрВ Игорем Дмитриевым, обеляющей испанскую инквизицию и очерняющей Галилея, они отказались.

Д. ф.-м. н. Штерн, помимо ТрВ, издает православную газету и приходской листок. (Помните про идеальные системы?) Ну да ладно, это не грех, а вот то, что ТрВ говорит о репутационных потерях РАН из-за того, что патриарх Кирилл может быть избран почетным доктором, — это лицемерие.

Корпус экспертов — профанация, они берут наиболее цитируемых по сферам ученых и просят предложить им кандидатуры, из которых уже они составят список рецензентов... И вот в списке экспертов по химии в основном физики.

И все очевидней, что это попытка монополизировать право критики и оценки. И стоит кому-то пойти против курса партии, и вот он уже привязан к позорному столбу. А политику партии определяет 4 человека — Михаил Гельфанд, Михаил Фейгельман, Галина Цирлина и Борис Штерн.

Первый топит за грантовую систему и предлагает уменьшить роль РАН. Зачем? Чтобы эту роль присвоить. Потом РАН реформируют, в том числе по их проектам, и вот они уже топят за защиту РАН. И «Диссернет» не выявил ни одной липовой статьи у всех членов РАН. Никого не обвиняю, за неимением доказательств, но как же удобно.

Авторы Фейгельсон и Цирлина рассказывают со страниц ТрВ, что «у нас нет и долго не будет государства».

Помимо дискредитации да, переживающей далеко не лучшие времена, но живой русской науки, есть и подвижки у них к тому, чтобы вообще прекратить выпуск русскоязычных журналов. А некто Л. Клейн с их страниц говорит, что страна у нас великовата. (Понимаете, почему я в начале удивлялся, почему их так поздно признали иноагентами?)

Заключение

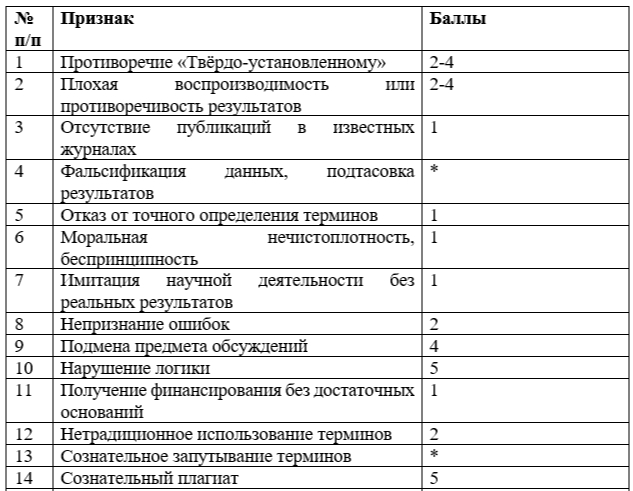

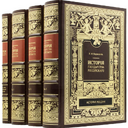

Ну, во-первых, таблица для количественного критерия лженауки:

Не со всеми цифрами я согласен, но подход интересен. Также, в отличие от Фёдорова, я бы отказался от назначения границы, до достижения которой вы ещё не лжеучёный.

Помимо этого, имеется много хороших рассуждений и таблица количественной оценки лженаучности. Например, о том, что в эпоху смены парадигм всё становится лженаукой. Границы зыбкие и индивидуальны, более того, непостоянны, а потому нужно оценивать каждый аспект в отдельности и, возможно, даже иногда пересматривать. Но главное — не бояться признавать изменения, если для этого есть основания.

Отмечается, что ошибки — это ещё не лженаука.

Важно отметить, что лженаука и её процветание вполне могут рассматриваться как закономерный результат и либеральной демократии, и, что важно, постмодерна, который рассматривает и науку, и лженауку как равные тексты и мнения.

Итоги по книге.

Отличная работа – живой интересный текст, есть и пища для ума, как теоретические конструкции, так и развенчание мифов, и что очень важно – попытка переоценки вклада и роли отдельных лиц; и юмор (на мой вкус, очень смешной); и отсылки, например, на Стругацких и «Кин-дза-дза» (автор понимает, что читать сухой текст будет скучно и малополезно, – интересно поданная информация запоминается лучше).

Из минусов - местами перегруженность текста и проблемы с техническим исполнением - это второе издание, а я лично с десяток опечаток нашёл.