Классика киберпанка — Уильям Гибсон. Нейромант

Священная книга киберпанка, где есть практически все его знаковые приметы.

Блестяще показано высокотехнологичное близкое будущее, в котором правят хищные транснациональные корпорации и процветает киберпреступность. Гибсон выступил настоящим пророком цифровой эры: он не только предвидел проблемы развития информационных технологий, но и ввёл в широкий оборот специфический компьютерный жаргон.

Библия киберпанка

Почётное звание предтечи киберпанка по праву принадлежит Филипу Дику. Однако если есть писатель, который заложил каноны современного киберпанка и определил его развитие на многие десятилетия вперёд, то это канадец Уильям Гибсон. Его дебютный роман «Нейромант», вышедший в 1984 году, буквально взорвал англоязычную фантастику того времени и бросил вызов старому писательскому поколению. В те годы, когда прототипом интернета пользовались лишь военные и работавшие на них учёные, а большинство нынешних крутых хакеров в лучшем случае ходило пешком под стол, Гибсон придумал термин «киберпространство» и предсказал проникновение Всемирной паутины во все уголки нашей жизни.

Из «Нейроманта» проистекают основные черты и тематика киберпанка: противостояние системы и личности, компьютера и человека, технологии и культуры, духа и плоти. Новизна идей Гибсона и его последователей была не в том, что молодые и горячие в очередной раз обрисовали Систему и Человека, который ей противостоит. Эту тему так или иначе разрабатывали очень многие, и не только в рамках фантастики. Киберпанки же попробовали описать, что может получиться в результате сращивания железа и плоти, Человека и Технологии.

Научная фантастика долгое время ставила технологию во главу угла. В моральном аспекте технический прогресс был извечной вариацией на тему борьбы добра со злом. Благо это или зло? Классический ответ - всё зависит от человека, в руках которого находится техника.

Гибсон не спрашивает, хорошо это или плохо. Это есть. Человек в мире Гибсона обмотан проводами, залатан имплантатами, постоянно подкачивается наркотиками. Без них он не может есть, думать, двигаться... Человек сращён с технологией, сращён настолько, что отделение их друг от друга приводит к катастрофическим последствиям для личности. Сама природа человеческая изменяется от этого симбиоза белковых тканей, железа и кремния. Ключевые пункты человеческой жизни - смерть и рождение, связанные с ними моральные дилеммы, ответственность за судьбу ближнего и дальнего своего, ценность жизни как того, что даётся один раз, - всё это становится на другие места. Существование кибернетической матрицы, другого мира с совершенно иными законами, биологическое клонирование, имплантаты и наркотики обозначили систему ценностей, в которой Рождение и Смерть становятся не ключевыми пунктами, Началом и Концом, а лишь промежуточными станциями пересадки.

История в стиле кибернуар

Конечно, сюжетно Гибсон пороха не изобрёл. По большому счёту, «Нейромант» - обычная история о гангстере-неудачнике, пытающемся вернуться в высшую лигу. Но при всей сюжетной простоте «Нейромант» - это прихотливо изгибающийся непрерывный поток событий на фоне киберпанковских пейзажей. Уличные банды, торговцы наркотиками, экстремальный виртуальный секс, имплантаты, религиозные секты на орбитальных станциях, криогенные установки, в которых ждут своего часа пронумерованные клоны богатеев... С каждой новой главой появляются новые лица, детали, технические подробности, скрытые ранее факты. Читая книгу, словно несёшься на оглушительной скорости с горы. Куда тебя кинет на следующем вираже, чем закончится вся эта история, неясно до самого конца. Иногда приходится отлистывать книгу назад: подробности, которые по первому разу пропускаешь, могут в дальнейшем выйти на передний план. Гибсон умеет выстроить стремительный сюжет, но при этом он тонкий стилист. Детально выписанные образы, хрупкие и точные детали создают совершенно неповторимую ауру текста. Без преувеличения можно сказать, что с этой точки зрения Гибсон - классик современной англоязычной литературы.

Пространство свободы

Конечно, сейчас некоторые вещи, описанные в романе, нельзя читать без улыбки. Но стоит сделать поправку на то, что «Нейромант» вышел в середине 1980-х. Гибсон ошибся в отдельных мелочах, но он очень точно уловил основные тенденции, которые касались будущего информационных технологий.

«Нейромант» - это роман, с которого началось всемирное увлечение киберпанком. Это книга о нашем настоящем и о нашем будущем. Она подняла целый пласт проблем, связанных с технологией и её влиянием на культуру, мораль, философию нового времени. Идеи романа получили развитие в других произведениях Гибсона, «Графе Ноль» и «Моне Лизе Овердрайв». Это не прямые продолжения первой части - их действие разворачивается через семь и пятнадцать лет после «Нейроманта». Мелькают знакомые по предыдущим частям лица и места, вскользь упоминаются люди и события, с которым Гибсон сталкивал читателя в предыдущих произведениях. Сюжет всё так же причудлив и плохо предсказуем, стиль всё так же блестящ - вполне достойные продолжения для бестселлера.

Главный парадокс киберпанка - не сразу осознаваемое противоречие между предельно технологизированным антуражем и чисто человеческой генеральной темой. Гибсон никогда не был технарём и не испытывал влечения к технике как таковой. Его основная тема - анархия, индивидуализм, свобода отдельного человека. Обретаемая (осознанно или инстинктивно) в противостоянии «надчеловеческим» системам - компьютерным сетям, искусственному интеллекту, мегакорпорациям, навязчивым медиа, криминальным структурам, службам охраны закона и соблюдения формальностей...

Он проторчал здесь целый уж год, но о киберпростраистве только мечтал, — и надежда угасала с каждой ночью. Он глотал стимулянты горстями, облазил весь Ночной Город до последней его дыры — и по-прежнему видел во сне матрицу — её яркие логические решётки, развёртывавшиеся в бесцветной пустоте... Муравейник где-то там, за Тихим океаном, а он больше ни оператор, ни кибер-ковбой. Заурядный прохиндей, пытающийся выбраться из задницы.

Переводчики М. Пчелинцев, Е. Летов

Если и есть у Гибсона «технологический» пафос, то он связан с противостоянием технологий порабощения и технологий освобождения. Виртуальное пространство предстаёт в ранних произведениях Гибсона настолько привлекательным не из-за восторженного отношения автора к «прогрессу», а лишь потому, что именно оно становится для его персонажей пространством свободы, пространством возможностей. Созданный корпорациями инструмент порабощения может быть хакнут, вывернут наизнанку, обращён против его создателей. «Улица найдёт ему собственное применение».

Именно из-за акцента на этом противостоянии мир киберпанка чаще всего определяется критиками как «технократическая антиутопия». Но реальность, в которой писались эти произведения, по сути не так уж сильно отличалась от реальности «Нейроманта». А за прошедшие с тех пор четверть века киберпанк стал ещё ближе к действительности...

Облик грядущего

Это приводит к парадоксальному выводу: киберпанк создавался как ответвление от фантастики в сторону реализма. Критикуя фэнтези и популярную НФ, один из главных идеологов киберпанка Брюс Стерлинг делал акцент на их нереалистичности - противопоставляя им киберпанк как фантастическую форму художественного реализма.

Киберпанк не был литературой ухода в фантастическое киберпространство. Наоборот - это была литература отключения читателя от воображаемой Сети и возвращения его к реальности. Все приёмы киберпанка - приёмы избавления наркомана от иллюзий. Изгнания эскаписта из мира его воображения. Укорачивание ушей заигравшимся эльфам.

Восприятие «Нейроманта» как «литературы идей» - скорее, следствие инерции мышления. На счету автора только новый удачный термин «киберпространство» - хотя и это, объяснят вам маркетологи и семантики, очень и очень немало. Гибсон порождал не столько технические идеи, сколько метафоры, которые в рамках его эстетической модели (по сути - реалистической) оказались настолько удачны, что сами по себе легли в основу целого класса новаторских технических решений и концепций.

Авторы текста: Борис Невский, Станислав Шульга, Василий Владимирский

Источник: «116 главных фантастических книг»

Произведения в жанре киберпанк. Часть 2

Уильям Гибсон, цикл «Муравейник».

Другое название: Трилогия киберпространства.

Осколки голограммной розы (1977 г.).

Это небольшая история про новый вид развлечения — симстим, разновидность виртуальной реальности. Причем действие происходит в декорациях разрухи и военного положения после новой гражданской войны в США.

Джонни-мнемоник (1981 г.).

Джонни — это ходячая флэш-карта памяти. Его мозг служит для загрузки и транспортировки защищенных кодом программ. Однажды в него загрузили ворованную программу, и теперь настоящие хозяева хотят заполучить её обратно, даже ценой жизни самого Джонни...

Сожжение Хром (1982 г.).

История сожжения базы данных Хром хакерами Бобби Куайном (кстати, именно БК учил Генри Кейса из «Нейроманта») и Автомат-Джеком.

Отель «Новая роза» (1984 г.).

Корпорация «Хосака» занимается промышленным шпионажем, охотясь на перспективных ученых и их изобретения. Под ее прицелом ученый-генетик Хироси. Когда на кону стоят большие деньги, человеческие жизни не имеют никакой цены.

Нейромант (1984 г.).

«Нейромант» — это классический дебют жанрового революционера, которому оказались тесны рамки любого жанра. Это книга, определившая лицо современной литературы на десятилетия вперед. Это краеугольный камень киберпанка — стиля и культурного феномена. Будущее в «Нейроманте» — мир высоких технологий и биоинженерии, глобальных компьютерных сетей и всемогущих транснациональных корпораций, мир жестокий и беспощадный. Буквально по лезвию ножа должны пройти хакер-виртуоз Кейс и отчаянная девушка-самурай Молли, чтобы выполнить таинственную миссию, запрограммированную десятилетия назад в неведомых глубинах искусственного разума...

Граф Ноль (1986 г.).

Лихие ковбои компьютерных сетей потрошат секретные базы данных. Транснациональные корпорации ведут скрытые войны за обладание гениальными учеными. Миллиардер, обитающий в смоделированном рае, охотится за произведениями искусства, чей творец неизвестен. А жрецы культа вуду в поисках своих богов берут на вооружение самые передовые технологии. Это - будущее, которое уже на пороге. Это - "Граф Ноль", вторая книга знаменитой трилогии Уильяма Гибсона "Киберпространство", увлекательный и динамичный фантастический триллер, одно из лучших произведений в жанре "киберпанк".

Мона Лиза Овердрайв (1988 г.).

Заключительный роман трилогии «Киберпространство». Дочь учёного Энджи Митчелл родилась с возможностью входить в матрицу без применения какого-либо оборудования. Этой возможностью её наделил отец-инженер, который наложил на себя руки при провальной попытке вырваться из-под контроля своего дзайбацу. Одновременно с этим дочь якудза Янаки едет в США, чтобы переждать нехорошие события...

Сергей Лукьяненко, цикл «Диптаун».

Лабиринт отражений (1997 г.).

Отпусти меня глубина…

Виртуальный мир – это теперь не просто абстрактное слово, а целый город под названием Диптуан куда хочет попасть каждый. Ведь там можно все — примерять любые маски, играть, работать, общаться, творить, как что-то благое, так и сеять негатив.

Теперь сидящие за монитором люди перестают воспринимать нарисованное, а видят окружающее реальным. В этот мир легко погрузиться, но тяжело выплыть. Именно поэтому виртуальность теперь называется ГЛУБИНА.

Биологические потребности это последнее, что связывает человека с реальностью, ведь многие хотят остаться там, в виртуальности.

Но есть среди бесчисленного количества рядовых пользователей, везунчики, которые по непонятным причинам оказались наделенными особыми способностями. Здесь их называют ДАЙВЕРАМИ – они способны входить в глубину и покидать ее по собственному желанию. Они никогда не перестают путать нарисованное и реальное.

Именно на дайверов ложится ответственность за глубину…

Фальшивые зеркала (1999 г.).

Всего несколько лет назад виртуальный мир казался выдумкой фантастов...

Но сейчас он вполне реален. В нем есть свои преступники и защитники закона. Там, как и прежде, есть верность, любовь и дружба, и так же часто встречаются зависть, предательство и ложь - словом, все как всегда: извечное противостояние добра и зла! В новом мире невозможно только одно - умереть... И оттого все словно понарошку: и страсти помельче, и злоба потише. И все уже настолько привыкли к этой виртуальной безопасности, что никак не могут понять: времена изменились, пришел Некто, способный убивать по-настоящему…

Прозрачные витражи (2000 г.).

Молодая юрист-стажёр Карина отправляется на первую в своей жизни инспекцию виртуальной тюрьмы Диптауна. По слухам там творится что-то странное. Но действительность оказывается ещё более пугающей, чем можно было бы предположить сначала – из заключенных искусственно пытаются сделать дайверов...

Примечание:

Повесть была написана по инициативе Андрея Черткова специально для публикации на сайте интернет-магазина «Озон», где Чертков работал тогда выпускающим редактором, и публиковалась еженедельно по главам, по мере их написания, с июля по сентябрь 2000 года. Посетители сайта могли оставлять к каждой главе свои комментарии на счет дальнейшего сюжета, которые могли учитываться автором при написании следующих глав. Это была одна из первых попыток интерактивной сетевой литературы в российской фантастике.

Повесть имеет 2 финала: «Алый» и «Синий».

Ричард Морган, цикл «Такеси Ковач».

Видоизменённый углерод (2002 г.).

XXVII н.э. Человечество уже давно осуществило свою мечту и вырвалось в космос. Покорена Солнечная система, построены колонии за ее пределами. Экспансия продолжается, в темноту бесконечного космоса летят новые и новые космические корабли с колонистами...

Но если светлая мечта о покорении космоса осуществилась, то технология моментального перемещения в космосе так и осталась несбыточной мечтой. Космические путешествия занимают десятилетия... И в этой ситуации человечество нашло спасение в «цифре». Человеческое сознание оцифровывается и выгружается из тела и отправляется в путешествие длинною в тысячу световых лет, где загружается в новую оболочку. Новая возможность, влекущая новые проблемы для одних и благо для других...

Таким путем и прибывает на Землю посланник Такеси Ковач, которого выдернул из «мертвых» миллиардер Банкрофт. Ковач должен расследовать гибель одного из его тел...

Сломанные ангелы (2003 г.).

Другое название: Сломленные ангелы.

Война за гиперпространственные «Звездные врата», обнаруженные археологами-землянами на далекой планете, начинается.

В этой войне схлестываются сразу несколько наемничьих отрядов, состоящих на службе у разных планет и разных корпораций...

Но самый опасный их них — отряд, которым командует циничный капитан Такеси Ковач. Ведь его бойцы — «зомби далекого будущего», павшие солдаты, «воскресшие» при помощи уникальных технологий.

Такеси Ковач побеждал всегда.

Но — что будет, если он победит на этот раз?

Что ждет его по другую сторону Врат?..

Пробуждённые фурии (2005 г.).

Произведение является продолжением к роману «Сломанные Ангелы» и проливает свет на ранние годы анти-героя Такеши Ковача; действие романа проходит на родной планете Такеши — Харлан.

У вас есть возможность проникнуться во внутренний мир Такеши, познакомиться поближе с друзьями его юности, с боевым наставником героя, с соратниками по оружию и многими другими. Здесь вам и марсиане со своим загадочным «оружием», здесь вам и Квелл Фалконе, здесь вам и Вирджиния Видаура, а если вам всего этого мало, то Ковачей здесь двое! Однако между Ковачами разрыв в несколько столетий и они по разные стороны баррикад.

Джефф Нун, цикл «Вирт».

Вирт (1993 г.).

Будущее. Близкое будущее.

Время виртуальной реальности — и новых «средств», расширяющих сознание до невероятного предела. Время, когда компания отвязных молодых парней и девушек начинает странную Игру.

Игру, в которой много правил, но первое из них: «Будьте осторожны. Будьте очень осторожны!»

Пыльца (1995 г.).

Мир, где Плодородие 10 сломало генетические барьеры. Существа, слившиеся в экстазе межвидового секса, вечное противостояние гибридов. Мех против Дыма. Чистые против гибридов. Больные против здоровых. И все — против Зомби.

В этом мире миф обрел разум и волю, но не перестал быть мифом. Добавьте к нему еще одно измерение — измерение сна — и добро пожаловать в дождливый Манчестер в сезон цветения.

Нимформация (1997 г.).

Будущее. Близкое будущее. Время виртуальной реальности — и новых «средств», расширяющих сознание до невероятного предела. Время Игры. Большой Игры.

Игры, слоган которой — «Anno Domino!» — звучит в небе над Манчестером. Победитель получает все? Так считают... правда, еще никому не удалось выиграть там, где сами правила Игры меняют окружающий мир навсегда...

Рассказы (на русском не издавались):

Speaker Bug (2013 г.).

Клаудривер (2013 г.).

Неторопливые отщепенцы (2013 г.).

Грег Иган, цикл «Вселенная "Диаспоры"».

Планковский прыжок (1998 г.).

Действие повести происходит за несколько лет до начала событий романа «Диаспора». Выгруженная в виртуальную реальность группа ученых изучает квантово-гравитационные эффекты в окрестностях древней черной дыры Чандрасекар. Неожиданно рабочую рутину полиса Картан нарушает семейная драма свалившихся, как снег на голову, гостей-плотчиков — старика Просперо и его дочери Корделии... Как повлияет вторжение незнакомцев на грандиозный эксперимент с погружением в самое сердце тьмы — под горизонт событий черной дыры? Есть ли в сингулярности шанс воскресить мертвых и облечь плотью виртуальные кости? Сколь жестоким будет столкновение физиков-расчетчиков и лириков-интуитивистов?

Диаспора (1997 г.).

Тысяча лет тому вперед... К концу 30-го века человечество пошло тремя эволюционными путями. Большинство людей оцифровались и существуют в «Полисах» — гигантской утопической «Матрице», опоясывающей всю Солнечную систему. Меньшинство обитают в практически неуязвимых роботизированных оболочках. Крайнее меньшинство с упорством, достойным лучшего применения, держится за тела из плоти и крови на старушке-Земле. Где-то в Галактике происходит сбой... Процесс, который нарушает все мыслимые физические законы, в одночасье делает Землю непригодной для обитания. Что заставляет цифровое большинство задуматься о собственной бренности и отправиться исследовать Вселенную в поисках причин катаклизма...

Роджер Желязны, Джейн Линдсколд, «Доннерджек» (1997 г.).

Перед нами история двух поколений семьи Доннерджеков. Среди центральных фигур – Доннерджек-отец, ставший одним из невольных творцов вселенной Вирту, его сын, ценою жизни родителей вырванный из рук персонифицированной Смерти, сама эта Смерть (вовсе не настолько мрачная и отталкивающая, как можно было ожидать), а также роботы, шотландские привидения, частные сыщики, боги, разумные программы и множество других не менее колоритных и ярких персонажей. Вновь затрагиваются моменты, стержневые для всего творчества Роджера Желязны: миф, бессознательное и реальность, их взаимосвязь и взаимозависимость; вера и все, что с ней связано, ее достоинства – и опасности, которыми она грозит...

Самая заметная дань нашему времени в этом романе – виртуальная реальность. Значительная часть действия книги разворачивается во вселенной Вирту, возникшей в момент кризиса всепланетной компьютерной сети. В этой вселенной нашли буквальное воплощение многие порождения человеческого Коллективного Бессознательного. Но что будет с физическим миром, если древние боги и демоны получат шанс вырваться из информационной вселенной, сотканной подсознанием человечества? Виртуальная реальность в данном случае – лишь условность, точно так же описанные здесь события могли происходить в мире снов или в магической вселенной Амбера.

Брюс Стерлинг, цикл «Шейперы и Механисты».

Шейперы и механисты — две самые могущественные группировки Солнечной Системы, ведущие между собой жестокую, бескомпромиссную борьбу за то, чтобы только одна из них определяла в будущем судьбу человеческой расы. И если первые сделали ставку на генную инженерию, биотехнологию, с помощью которых человеческие организмы могут приспосабливаться к необычной для них космической среде, то вторые исповедуют протезирование, сращивание людей с компьютерами и разнообразными механическими приспособлениями.

Произведения Брюса Стерлинга о шейперах и механистах — один из самых знаменитых сериалов в современной американской фантастике. Это — классические произведения в жанре «киберпанк».

Введение: Околосолнечные забавы (1996 г.).

Схизматрица (1985 г.).

Схизматрица — способ организации общества будущего, в котором люди населяют космические станции, астероиды и спутники больших планет. Земля заброшена: на ней уже выработаны все минеральные ресурсы. Утрачено единство человечества: каждое поселение — не просто самостоятельное государство, но отдельная цивилизация с собственной идеологией, мифологией, жизненным циклом, ресурсной базой и стратегией развития на ближайшие тысячелетия. Находящиеся у власти группировки постоянно конфликтуют между собой, и эта политическая игра перерастает в войну двух основных сил — шейперов и механистов. Мир приходит в Солнечную систему с появлением пришельцев — Инвесторов, межпланетных торгашей, определивших новые правила игры и хрупкое равновесие людских цивилизаций-схизофреников. И они уложились, словно алгебраические переменные, в клеточки Схизматрицы — замкнутые на себя, враждебно-настороженно относящиеся ко всему чужому, движимые миражами стратегических сверхидей...

Рассказы:

Рой (1992 г.).

Паучья Роза (1992 г).

Царица цикад (1993 г.).

Глубинные сады (1994 г.).

Двадцать страничек прошлого (1994 г.).

Иэн Бэнкс, «Безатказнае арудие» (1994 г.).

Граф Сессин вот-вот умрет — в последний раз. Главный ученый Гадфий вот-вот получит таинственное послание, которого ждала много лет, из Долины Скользящих Камней. Юный ходок Баскул вот-вот погрузится в хаос криптосферы, отправляясь на выручку другу-муравью. И все на свете вот-вот безвозвратно изменится. Ведь за кулисами терпеливо дожидается своего часа «безатказнае арудие»...

Вернор Виндж, «Конец радуг» (2006 г.).

Будущее, где люди живут на грани двух миров — реального и виртуального. Но, как выясняется, человечеству грозит большая опасность — банда мерзавцев, используя огрехи супертехнологии, пытается подчинить себе весь мир.

А противостоит им 75-летний поэт Роберт Гу, который провел долгие годы на пороге смерти и вернулся к жизни лишь недавно. Его омолодили и отправили в специальную школу для таких же новичков, вынужденных в зрелом возрасте вживаться в непривычный им мир. Именно этим «чужакам в чужой стране» и предстоит спасти человечество...

Уоррен Эллис, «Трансметрополитен» (1997-2002 г.г.).

Спайдер Иерусалим пребывал в полном блаженстве вдали от загнивающей цивилизации долгие 5 лет, закидываясь «веществами» и строча книги по мере своих возможностей. Но, как известно, всё хорошее когда-нибудь кончается. В нашем случая это произошло после того как Спайдеру «ласково» напомнили, что он должен по контракту ещё 2 книги, а деньги давно закончились. Собрав пожитки он возвращается в Город — крупнейший в мире, политический и социокультурный центр. Этот город переполнен самыми разнообразными существами: мутантами, киборгами, гибридами людей и пришельцев, роботами. В нём переплетаются высокие технологии и религиозный фанатизм, порождающий тысячи религий, фантастическая роскошь и такая же бедность. Конечно же, этот город становится главным местом для агитации в грядущих выборах между Зверем и Улыбчивым, ибо кто правит городом, тот правит страной. И теперь для полного счастья в город вернулся и в сжатые сроки вернул себе былое величие гонзо-журналист Спайдер Иерусалим, тот, к кому прислушиваются миллионы! И как всякий гонзо-журналист, Спайдер всегда в центре жизни Города.

P.s. Если в подборке вы не нашли знакомое вам произведение, то, возможно, оно уже было в предыдущих подборках либо будет в следующих.

Абзор мышёнка Элджернона

Автор: Алексей Цибенко

Дисклеймер — далее по тексту будут приводиться много фамилий и названий, будьте осторожны!

Волею слепого жребия мне для заметки досталась тема научной фантастики в книгах —одновременно очень лёгкая и очень сложная тема; лёгкая — потому что я 30 лет читаю преимущественно фантастику и фэнтези, а тяжёлая тоже именно поэтому — материала ОЧЕНЬ много, но надо набросать небольшую заметку.

По некоторому размышлению хочу пройтись от «Золотого века» НФ до современного состояния дел в этой области. Вообще интересно сравнить и популярность, и направления, и писателей тогда и сейчас. Конечно, все знают Кларка, Брэдбери, Азимова, Хайнлайна, Шекли, Каттнера, Лема, Уиндема и т.д. А современных фантастов вы много назовёте? Энди Уэйр (по которому сняли «Марсианина»). Джеймс Кори, по книге которого сняли лучший НФ сериал современности «Пространство»(а вы знали, что под псевдонимом Кори скрываются два ноунейма Дэниел Абрахам и Тай Френк?). Благодаря Вильнёву и «Дюне» многие узнали про автора лучшего НФ романа 20-го века Фрэнка Герберта; Филип Дик держится среди лидеров по экранизациям благодаря сиквелу «Бегущего по лезвию», «Помутнению» и другим экранизациям. Ну, может, Дуглас Адамс с переносами на экран «Автостопом по Галактике» и «Детективным агенством Дирка Джентли». А вообще смекаете, к чему я клоню? В наше время, если по книгам нет сериала или фильма, то они не особо-то и известны!

А старый состав фантастов просто за много лет набрал прочтений и «забронзовел», заняв своё (заслуженное!) место на пьедестале почёта. Вопрос в другом — смогут ли сегодняшние писатели спустя лет 50 занять место рядом с классиками?

Давайте пройдёмся по сегодняшнему состоянию НФ. Вообще, конечно, дела в этом секторе отличаются в англоязычном и русском мире. Если говорить о «Золотом веке» и позже, мы можем похвастаться Снеговым, Булычёвым, Беляевым, Ефремовым, Стругацкими — и в основном это всё. А то, что до нас доходит из зарубежной фантастики, должно ещё быть переведено. Вот так и получается, что переводится в основном то, что УЖЕ прошло отбор временем и переизданиями, либо выходит один раз и теряется в пучине времени.

Думается, что позднее останутся в золотом фонде такие современные писатели, как Нил Стивенсон, Питер Уоттс, Дэн Симмонс, Роберт Уилсон, вышеупомянутый Энди Уэйр, Лю Цысинь, Сергей Лукьяненко. А некоторые уйдут в анналы истории, в основном те, что пишут повесточные произведения, за которые сейчас дают награды. Готов спорить, что Ким Робинсон со своей трилогией о терраформировании Марса со временем совершенно забудется, как и какая-нибудь Нора Джемисин, взявшая в последние годы 3 премии «Хьюго».

НФ сейчас в некотором смысле писать довольно трудно, ну посудите сами — какую тему надо поднять в произведении, чтобы это смотрелось свежо и оригинально? Да, можно обыграть с другой стороны какую-либо старую идею (вроде того, что сотворил Нил Стивенсон в своём великолепном «Анафеме», сделав реверанс старому произведению Уолтера Миллера «Страсти по Лейбовицу»), но осуществить это совсем нелегко. С другой стороны, есть беспроигрышные темы вроде Первого Контакта человечества с Иным Разумом, и тот, кто напишет об этом достаточно талантливо, занесёт своё имя в золотой фонд (на ум сразу приходит Уэйр с его последним на данным момент романом «Проект «Аве Мария»», Лю Цысинь с трилогией «Воспоминания о прошлом Земли», и, конечно же, Питер Уоттс с безумной «Ложной слепотой»).

Также мне кажется, что писательский фокус со временем смещается с некоторых обсуждаемых тем на иные. Поначалу, в 40-ых-50-ых, когда жанр только родился, мир увидел множество направлений, как побеги, отходящие от основного ствола — тут тебе и эпик («Основание» Азимова), и апокалипсис («День триффидов» Уиндема и «Я — легенда» Матесона), утопия (Лем «Магелланово облако») и антиутопия («1984» Оруэлла и ''451 градус по Фаренгейту'' Брэдбери), и гуманистическая фантастика (Саймак «Заповедник гоблинов», Брэдбери «Вино из одуванчиков»), юмористическая (наиболее яркие представители Шекли и Каттнер), детективная (Азимов «Я, робот»), приключенческая ( Хайнлайн «Имею скафандр — готов путешествовать»), и множество иных, кое перечисление может продолжаться ещё долго…

Постепенно стало преобладать именно гуманистическое начало, многие бессмертные шедевры созданы в 60-ых. Апологеты этого направления всё те же — Азимов, Брэдбери, Кларк, к ним присоединяются Лем, Стругацкие, Ефремов. Начинают публиковаться Гаррисон и Герберт. Фармер запускает тренд на эротическую фантастику (хотя у него есть и более традиционные произведения вроде «Многоярусного мира» и «Мира-реки»).

Именно в 60-ые Киз пишет рассказ «Цветы для Элджернона», культовое произведение, который потом перерабатывает в роман, и удивительное дело! Оба они берут самые престижные премии, «Хьюго» и «Небьюлу», причём в то время, когда эти награды ещё чего-то стоили и не были дискредитированы современной повесткой! Кстати, на досуге посмотрите отзывы об Элджерноне в современных интернет-магазинах, будете много веселиться. Дик пишет «Убик» (а вот его я не оценил, ходят слухи, что он написан под веществами), оказавший немалое внимание на всю последующую НФ.

В 70-ых начинает карьеру Кир Булычёв (ну его знают все наши гики, в основном по экранизации «Гостья из будущего» и мультфильму «Тайна третьей планеты», хотя у него есть и более серьёзные произведения). Конечно, в наше время многое написанное тогда смотрится очень наивно, но социальная фантастика про взаимоотношения представителей человеческой расы актуальна во все времена. Хотя книги становятся как-то жёстче, уходит та дивная теплота «золотого века», потреблядство в умах начинает влиять и на фантастику…

Продолжают писать Лем, Азимов и Кларк, расцветает Гаррисон (хотя своё самое научно-фантастическое произведение он таки напишет в 80-ых, это «Эдем»), Адамс пишет «Автостопом по галактике». И кажется, что жанр уходит в тупик, как-то замедлился приток новых авторов (как раз тогда начинается расцвет фэнтези, но это совсем другая история), шедевры уже не появляются каждый год… И тут Гибсон пишет «Нейроманта» и «Джонни Мнемоника». Появляется понятие виртуального пространства, неон, корпорации, нищета большинства и кричащая роскошь избранных — это всё киберпанк, великий и ужасный. На пару десятилетий он захватывает экраны, и играет заметную роль в фантастике — Брюс Стерлинг, Нил Стивенсон, Ричард Морган (вы же смотрели «Видоизменённый углерод»?) пишут наиболее заметные произведения киберпанка. Сама НФ становится ещё более жёсткой, выходит «Игра Эндера» Карда и монументальное полотно «Гипперион» Симмонса.

В современных произведениях акцент смещается на технологии. Если ранее земляне летали в кораблях с обогревателями и передавали данные перфокартами, то теперь каких только псевдонаучных приборов не встретишь! Но они основаны на текущем прогрессе, который всё убыстряется, и, возможно, лет через 10 мы будем выбирать во всевозможные списки лучших произведений совсем других авторов… И всё равно научный прогресс мало скажется на взаимоотношениях людей, поэтому хочу надеяться, что гуманистические идеи классиков НФ «Золотого века» снова будут востребованы и служить ориентиром новым поколениям!

Засим откланиваюсь, буду рад комментариям.

Оригинальный материал

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Значок рубля под постом или по ссылке, если вы с приложения.

Кто такие киберпанки

В 1983 году слово "киберпанк" впервые появилось в качестве заглавия небольшого рассказа Брюса Бетке в научном журнале "Amazing". В рассказе говорилось, собственно, о хакерах-подростках. Позже, тогда ещё малоизвестный писатель Брюс Стерлинг, стал использовать идею киберпанка в своих романах. Именно он через свои книги донес людям идею киберпанка. Однако, самый большой вклад в развитие данного стиля фантастики внес очень известный писатель, критик и сценарист - Уильям Гибсон.

Заслуга Гибсона заключается также ещё в том, что это именно он придумал термин "киберпространство" (cyberspace), и создал как жанр научную литературу о киберпанках (cyberpunk science fiction). Именно ему принадлежат романы, признанные основными источниками этого направления литературы и культуры.

Первый его роман, удостоенный сразу трех премий, потряс мир своим появлением. Это был "Нейромант", своего рода Библия для всех киберпанков. Но на этом писатель не остановился, и вот уже через два года (в 1986 году) появились еще два романа: "Сожжение Хром" и "Граф Ноль". Позже были написаны такие всемирные бестселлеры, как "Мона Лиза Овердрайв", "Джонни Мнемоник" и "Идору", занявшие постоянное место на полках книжных магазинов. Благодаря этому произошла популяризация киберпанка и он стал стилем жизни для многих людей.

Кто такой киберпанк.

Многие считают, что киберпанк - это что-то нереальное, какой-то механизм, существо, которое нельзя представить без компьютера. На самом деле это далеко не так.

Киберпанк - это человек, который не может обходится без компьютер и новейших информационных технологий, для него прогресс технологий - самое важное в его жизни. Само слово "киберпанк" делится на два: "кибер" и "панк". Первая часть слова происходит от "кибернетики" - науки, изучающей компьютеры. Панки - группа людей-индивидумов. В семидесятых годах появилось молодежное движение, приверженцы которого называли себя "punks". Они терроризировали улицы мира, требуя анархии и свободы. Во всех беспорядках была виновата панк-музыка, которая в то время стала очень популярна.

В современном контексте "киберпанк" буквально означает "технологии" и "индивидуализм". Если сложить вместе, то получается что-то вроде "технологической революции".

Давно замечено, что киберпанки одеваются только так, как им захочется (в общем-то, как и все нормальные люди), они не будут выпендриваться и следовать моде, главное в их стиле - это удобство, но никак не внешний вид.

Культура киберпанков.

Несмотря на чисто "панковское" происхождение, музыку киберпанки слушают совершенно разную, отдавая предпочтение электронной музыке и гитарному хард-кору.

К фильмам киберпанки относятся более требовательно, это обязательно фантастика с большим содержанием новых технологий в сюжете, где компьютеры играют главную роль.

Основными литературным жанром для киберпанков, само собой, является фантастика, а также всевозможные научно-позновательские статьи и журналы по информационным технологиям.

Практически все киберпанки являются атеистами. Они свободно мыслящие люди, которые любят свою жизнь и еще больше - киберпространство. И все-таки попадаются верующие. Очень редко это христиане - чаще буддисты. Хотя поклонение компьютерам и технологиям уже можно считать новой религией - совершенной и индивидуальной для каждого.

Предательское предательство, ч.4, Киберпанковая

Как в романе Уильяма Гибсона "Нейромант", если помните, личность и воспоминания умершего человека заключали в матрицу (конструкт), так же и мы решили сделать то же самое...

Уильям Гибсон — создатель киберпанка

Человек, подаривший нам грёзы о «консенсуальной галлюцинации».

Каждый фантаст, пишущий про будущее, однажды рискует получить ярлык: «провидец». Жюль Верну, например, такой достался за предсказание самолёта, вертолёта, телевидения и ещё нескольких важных устройств. Герберту Уэллсу его навесили за довольно точное описание быта людей будущего: платные автобаны, посудомоечные машины и центральное отопление. Но Уильям Гибсон, о котором мы поговорим сегодня, получил его за то, что первым описал мир, у которого есть второе цифровое измерение — киберпространство.

Свой ярлык Гибсон носить отказывается. Во-первых, потому что ему плевать, насколько точно фантастика описывает будущее. А, во-вторых, он просто не любит их — ярлыки, ведь они словно надгробный камень, подводят итог. А Гибсон слишком часто менялся, чтобы объявлять себя статичной субстанцией.

Из уважения к писателю, никаких итогов в этой статье мы подводить не будем, лишь посмотрим, как метаморфоза его жизни изменила фантастику, породив жанр «киберпанк».

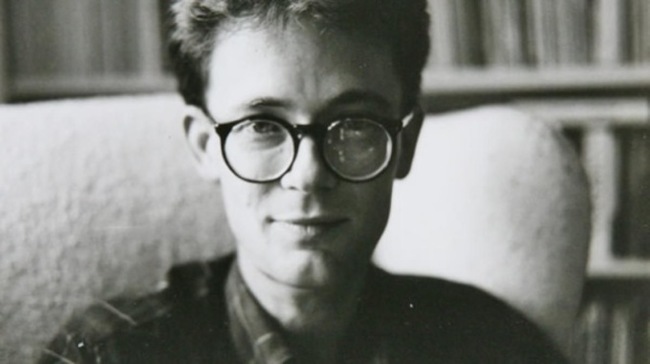

В своих произведениях Гибсон описывает мрачное будущее. Но мало кто знает, что оно — не столько реальное беспокойство за судьбу планеты, сколько отражение безрадостного прошлого писателя. Он родился в Южной Каролине, в маленьком городке под названием Конуэй, куда его родители любили ездить в отпуск. Отец будущего писателя работал менеджером в крупной строительной компании.

Они строили что-то для атомной промышленности. У нас была коробка из-под сигар, наполненная странными идентификационными бейджами, которые отец носил, а истории о мерах безопасности научных комплексов, пропитанные паранойей, были частью нашей семьи.

Уильям Гибсон

Когда Уильяму исполнилось шесть лет, его отец скончался — подавился в закусочной. Никто из людей, бывших тогда рядом, не знал, что сделать, чтобы спасти его — метод Геймлиха изобрели лишь 20 годами позже. Это событие изменило жизнь мальчика. Вместе с матерью он переехал в маленький городок Уайтевилл на юго-западе Вирджинии, куда уходили корни его семьи. Место было тихое и немного отсталое. Про современные технологии жители слышали, но не доверяли им.

Я убеждён, что именно травма от гибели отца, а также ощущение ссылки в место, увязшее в прошлом, подтолкнули меня к знакомству с научной фантастикой. Я стал замкнутым ребёнком, типичным книжным червём — большинство американских писателей фантастов когда-то были такими. Я одержимо заполнял полки книгами в мягкой обложке и толстыми журналами-антологиями, мечтая, что и сам когда-нибудь стану писателем.

Уильям Гибсон

Можно только гадать, о чём Гибсон писал бы, иди жизнь своим чередом. Возможно, это была бы классическая фантастика. Но в 13 лет в поисках романов Эдгара Берроуза («Тарзан», «Принцесса Марса») он наткнулся на томик его однофамильца — Уильяма Берроуза. Так началось знакомство будущего писателя с литературой бит-поколения. Следом за Берроузом он открыл для себя Джека Керуака и Аллена Гинзберга.

Я читал это, ну или пытался читать, не имея ни малейшего понятия, о чём там вообще говорилось. Но эффект был. В течение нескольких последующих лет я стал, как говорят у нас дома в Вирджинии, «пациентом ноль» того, что позже назовут контркультурой. В то время я и не подозревал, что миллионы других детей проходят через ту же метаморфозу.

Уильям Гибсон

Мать Уильяма страдала от хронических приступов тревоги и депрессии и не знала, как повлиять на сына, чтобы он не закрывался в своей скорлупе. Поэтому, когда парню исполнилось 15 лет, она отправила его в частную школу для мальчиков в Аризоне. Там у него не было другого выбора, кроме как научиться общаться с людьми. Сам Гибсон позже оценивал это решение, как «нехарактерное для матери проявление здравого смысла в вопросах воспитания».

Но Уильяму было не суждено доучиться. Когда ему исполнилось 18 лет, его мать умерла. Потрясённый, Гибсон бросил школу и стал скитаться по Америке и Европе, всё больше погружаясь в контркультуру. В 19 лет он бежал от военного призыва в Канаду и с тех пор так там и живет.

Я пришёл на призывной участок и сказал, что моя единственная цель в жизни — принять каждое психотропное вещество, какое только есть. И мне разрешили уйти. Мне повезло со временем, потому что если бы я пришёл на призывной участок с той же идеей двумя годами позже, мне бы ответили: «Не волнуйся, сынок, мы сделаем из тебя человека». И меня бы после этого даже из здания не выпустили.

Уильям Гибсон

В Канаде Гибсон встретил свою будущую жену, там же он поступил в университет, когда понял, что быть студентом-отличником и получать стипендию в Канаде легче, чем работать. И там же в 1977 году он написал свой первый рассказ «Осколки голографической розы». Читая его, сложно удержаться от проведения параллелей с детством писателя.

Главный герой рассказа, живущий на развалинах старого мира, прячется от реальности в устройстве «Вероятностного сенсорного восприятия» (ВСВ), воспроизводящем ощущения другого человека: хочешь почувствовать себя йогом, разминающимся на пляже — просто вставь нужную кассету. И лишь перепады напряжения в сети ненадолго возвращают его в реальный мир.

Зависимость мира будущего от японских корпораций, человечество, растворяющееся в технологиях, классическая комбинация «high-tech, low-life» — всё, что однажды будет ассоциироваться с жанром «киберпанк», уже было в «Осколках голографической розы», пусть пока ещё и без киберпространства.

Для Гибсона это была разминка, набросок задуманной картины простым карандашом. Он мечтал сделать в литературе то, что до него не делал никто — изобразить мир будущего, люди которого объединены общей цифровой галлюцинацией (или «консенсуальной галлюцинацией», как говорит Гибсон).

Мне нужно было свое пространство в научной фантастике. Космические корабли уже набили оскомину и меня они не цепляли. Так что мне нужно было что-то, что бы заменило космос и звездолёты. Однажды, гуляя по Ванкуверу, я увидел салон игровых автоматов — новинку тех дней. Дети, игравшие в них, были так увлечены, что, казалось, они хотят попасть внутрь этих игр. Реальный мир для них исчез. Его место заняла машина.

Уильям Гибсон

Далее последовали другие рассказы, развивавшие тему. Вышел «Джонни-мнемоник», где дебютировала литературная вселенная будущего «Нейроманта». А затем появился «Сожжение Хром», в котором Гибсон впервые описал «консенсуальную галлюцинацию», использовав для этого слово «киберпространство». Главные герои проникали в него, чтобы похитить деньги со счетов криминального авторитета. Сейчас многие журналисты придают большое значение тому, что именно Гибсон изобрёл этот термин. Сам же он отмахивается от такой славы, как от очередного ярлыка.

Тогда мне это не казалось важным. Я составил список. Помню, в нём были варианты «dataspace» и «infospace». А потом появился вариант «cyberspace», и я подумал: «О, киберпространство! Звучит, как настоящее слово».

Уильям Гибсон

Между дебютом литературной вселенной в рассказе «Джонни-мнемоник» и выходом полноценного романа о ней — «Нейромант» — прошло всего три года. Гибсон спешил, так как считал, что ему наступают на пятки другие писатели. Да и киноиндустрия не стояла на месте. Так, в фильме «Трон» цифровой мир показали за два года до выхода «Нейроманта», хоть это было скорее стилизованное фэнтези про попаданца, нежели история о людях, объединённых «консенсуальной галлюцинацией». А за три года до «Нейроманта» вышел «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, который угадал с эстетикой киберпанка.

Мне было страшно смотреть «Бегущего по лезвию». Я боялся, что фильм окажется лучше, чем то, о чём я писал в тот момент. А позже я узнал, что фильм провалился в прокате. И я такой: «Ох! Они всё сделали как надо, и всем было плевать».

Уильям Гибсон

Сходство мира «Бегущего по лезвию» и мира, придуманного Гибсоном, объясняется просто. Оба произведения заимствовали элементы у французских комиксов для взрослых Metal Hurlant, которые выходили в США под названием Heavy Metal.

Но у Гибсона были и другие источники вдохновения. Могущественные японские корпорации — стандарт для жанра — появились в его книгах потому, что Гибсон собственными глазами видел, как культура Страны восходящего солнца проникает на Запад. Из-за лёгкости в получении визы, а также наличия прямых рейсов, в середине семидесятых Ванкувер был настоящим раем для туристов из Японии. Они постоянно приезжали туда отдыхать, вследствие чего повсюду висела реклама на японском языке, работали суши-бары и рестораны с восточной кухней. А эстетику умирающего японского города Тиба, в котором начинается действие «Нейроманта», Гибсон позаимствовал у Детройта. Об этом он рассказал в интервью журналу «Science Fiction Eye» в 1987 году.

Я даже не знал, что Тиба существует, так что мне пришлось создавать некую фантазию на тему Детройта. Детройтом ведь никто не гордится. Это просто грязная отвратительная окраина. Я начал использовать её, так как этот образ обладал ярко выраженной особенностью.

Уильям Гибсон

В документальном фильме «Территории, для которых нет карт» Гибсон признавался, что не рассчитывал на успех «Нейроманта». Для него это была просто попытка понять, как вообще пишутся книги. Он даже не хотел публиковать его. Переубедил его писатель Брюс Стерлинг, который одним из первых познакомился с рукописью и понял, что это прорыв для научной фантастики. «Нейромант» показывал, что развитие технологий может привести нас не к звёздам, а к новой форме существования человеческого общества, к социальной революции.

По сюжету, главный герой, хакер Кейс, когда-то обманул одного из клиентов и в наказание тот ввёл ему в нервную систему вещество, блокирующее доступ к киберпространству. А без этой способности Кейс — никто, просто наркоман с железками в теле. В надежде починить себя Кейс приезжает в Японию, но деньги у него заканчиваются быстрее, чем он находит нужного специалиста. Кейс опускается на самое дно, когда его вдруг находит загадочный человек, Армитидж. Он чинит ему нервную систему, а взамен просит помочь проникнуть в ядро могущественного ИскИна, именуемого Зимним Безмолвием.

Гибсон написал «Нейроманта» на старинной пишущей машинке, выпущенной в 1930-е. А о том, как работает компьютер, имел лишь общие представления, поэтому в книге много абстрактных образов. Например, система защиты информации в киберпространстве выглядит, как ледяная стена. А сама информация представлена разноцветными геометрическими фигурами.

Но именно «Нейромант» стал каноничным произведением в жанре, создав, по сути, образец — как надо делать, чтобы получился киберпанк. Хакеры-наркоманы, импланты, государства, ослабленные военным конфликтом, могущественные корпорации и, разумеется, бегство от реальности в цифровой мир. Книга быстро стала хитом, получила множество наград и породила целое ответвление в научной фантастике. А Гибсон стал «провидцем».

Я бы определённо назвал его провидцем. Если бы он не написал «Нейроманта» тогда, когда он это сделал, то мир, какой он есть, не существовал бы. У нас всё равно были бы компьютеры, интернет и киберпространство. Но всё это было бы другим, если бы люди, работавшие над всем этим, однажды не прочитали «Нейроманта» и не сказали: «Классная идея! Давайте попробуем воплотить её в жизнь.

Джек Уомак

О такой штуке, как устройство вероятностного сенсорного восприятия мы пока можем только мечтать. А между киберпространством и человеком до сих пор стоит посредник в виде монитора. Но опыты по подключению человека к компьютеру уже ведутся и давно. Например, в 2002 году учёные из Университета Брауна, пробовали считывать активность мозга, чтобы силой мысли человек мог двигать курсором на компьютере.

В 1986 году Гибсон выпустил «Граф Ноль» — продолжение «Нейроманта». После событий оригинала прошло семь лет. Главных героев теперь три, а история вертится вокруг неких богов, объявившихся в киберпространстве, а также способности одной из героинь входить в цифровую реальность без компьютера.

Ещё спустя два года вышел заключительный роман трилогии — «Мона Лиза Овердрайв». После событий, описанных в «Нейроманте», прошло 15 лет. Сюжет объединил персонажей первого и второго романов и ответил на многие вопросы. Продолжения не снискали такой славы, как первая книга. Об этом говорит хотя бы тот простой факт, что Гибсона всегда вспоминают как автора «Нейроманта», а не всей трилогии «Киберпространство». Тут как с Дэниелем Дэфо: все слышали о Робинзоне Крузо, но мало кто знает, что про этого персонажа у Дэфо было три книги, и только в одной из них он жил на острове.

Однако фанатам жанра новые книги нравились, и они ждали, что вскоре Гибсон напишет для них ещё несколько романов в полюбившемся сеттинге. Но Гибсон больше не возвращался к чистому киберпанку.

Многие молодые читатели находят «Нейроманта», он им очень нравится, а потом они читают мои более поздние работы и возмущаются: «Почему вы не можете делать что-то как раньше?». А я просто не могу. У меня уже нет доступа к тому материалу. Это было бы не естественно.

Уильям Гибсон

Одно время Гибсон пытался написать космическую оперу, которая бы называлась «Бортовой журнал Мустанга Салли», но бросил, когда поругался с заказавшим книгу издательством из-за оформления суперобложки для романа «Граф Ноль». Он также пытался написать сценарий для «Чужого 3», но не смог закончить его из-за забастовки сценаристов и своей занятости в съёмках экранизации «Джонни-мнемоника».

А в 1990 году вместе с писателем Брюсом Стерлингом Гибсон издал роман «Машина Различий», открывший жанр стимпанк. Сюжет рассказывал о том, как в Великобритании XIX века был изобретен механический компьютер. Скачок Гибсона из будущего в прошлое может показаться очень резким. Но на самом деле тема викторианской Англии всегда присутствовала в его творчестве.

В мире «Нейроманта» нет среднего класса. Только очень, очень богатые люди и отчаянно бедные, связанные с криминалом. Это очень викторианский мир.

Уильям Гибсон

Следом у Гибсона вышла «Трилогия моста», которая пусть и вернула действие в будущее, но уже не была киберпанком. Первый роман, «Виртуальный свет», рассказывал о девушке-курьере, в руки к которой попали очки дополненной реальности — этакий макгаффин, за которым все гоняются. Второй роман, «Идору», повествовал о следующей ступени развития индустрии развлечений — созданной на компьютере японской певице Рэи Тоэи, которая настраивалась под индивидуальные предпочтения каждого конкретного фаната.

Это не Рэи Тоэи из романа Гибсона, а Хатсуне Мику из нашей реальности.

Она не более чем мультимедийный конструкт. Женщиной там и не пахнет. Это нечто вроде группы Милли Ванилли (вызвала скандал, когда фанаты узнали, что вокальные партии в песнях исполнялись не участниками коллектива — DTF). Что-то такое есть в Японии. Я читал об этом в одном токийском журнале. Лицо одной девочки, голос другой, танцует вообще третья, а самой певицы как бы и не существует. Из этого и вырос сюжет «Идору»

Уильям Гибсон

Финальная книга трилогии, «Все вечеринки завтрашнего дня», объединяла сюжеты и героев первых двух романов. Ключевое отличие «Трилогии моста» от «Киберпространства» — Гибсон перестал употреблять приставку «кибер» (правда, в «Идору» всё-таки употребил один раз). Просто в этом уже не было смысла. В 90-е компьютер перестал быть диковинкой. Начал развиваться интернет, а приставка «кибер» стала таким же архаизмом как и приставка «электро».

Приставка «кибер» вышла из моды. Даже в Киберкафе уже никто не подает киберкофе. В меню теперь это просто «кофе», и я понимаю почему.

Уильям Гибсон

В новых героях Гибсона уже не было романтики. Хакер Кейс — антигерой, революционер, меняющий мир. Персонажи «Трилогии моста» куда более приземленные личности. У них нет власти над технологией, потому что теперь технология это сам мир. И главным героям остаётся только принимать его таким, какой он есть.

Кажется, что Гибсон-писатель делится на эпохи. И каждой эпохе соответствует своя трилогия. Неопытный автор, однажды увидевший, как дети хотят проникнуть внутрь игрового автомата, создал трилогию «Киберпространство» о социальной революции, последовавшей за развитием технологий. Состоявшийся Гибсон создал более приземлённую «Трилогию моста», в которой уже не было абсолютного зла в виде могущественных корпораций. В «нулевых» Гибсон окончательно свыкся с современными технологиями. Он даже начал вести блог в Твиттере, а при сборе материалов пользоваться информацией из интернета.

Во время написания своих последних книг я понял, что всякий современный роман окружает аура Гугла. Читатели запросто могут обнаружить, где я копался в поисках информации и сказать: ага, вот это он взял с этого сайта, а вот эту информацию с этого.

Уильям Гибсон

Его новейшая трилогия, «Голубой Муравей», уже больше про наше неоднозначное настоящее, чем про мрачное будущее. В «Распознавании образов» рассказывается о девушке, которая физически не переносит логотипы с плохим дизайном. В «Стране призраков», действие которой происходит в том же мире, главная героиня изучает феномен так называемого «локативного искусства» — своеобразной дополненной реальности, с помощью которой можно посмотреть на события прошлого, стоя в том месте, где они произошли. А в третьей книге цикла, «Нулевая история», Гибсон по привычке объединил героев первых двух произведений.

После книги «Все вечеринки завтрашнего дня» я чувствовал, что мир теперь настолько странен и непостоянен, что я уже не могу его измерить и распознать. Не имея возможности прочувствовать «уровень чудоковатости» настоящего, я не мог решить, насколько фантастичным надо сделать будущее. Поэтому последние три книги (трилогия «Голубой Муравей») и получились такими — мне нужен был эталон фантастичности, чтобы измерить последнее десятилетие.

Уильям Гибсон

В 2014 году Гибсон написал «Периферийные устройства». Её действие разворачивалось сразу в двух эпохах. Первая — это наше недалекое будущее, в котором не всё хорошо, но есть 3D-принтеры. Вторая — технологически-продвинутое далёкое будущее, в котором мало людей, но есть нано-роботы, с помощью которых можно создать что угодно, хоть живое существо. Две эпохи связаны «периферийным устройством», позволяющим перекидывать информацию из одной в другую.

В 2018 году у Гибсона выходит новая книга, «Агентство», которая продолжает «Периферийные устройства». Правда, теперь это скорее не про технологии, а про политику. Гибсон начал писать её ещё до выборов президента, а когда узнал, что победил Дональд Трамп, понял, что надо всё переписать.

Я хотел написать новую книгу о нынешней Кремниевой долине, о её потаённых уголках, в которых полно шарлатанов и сомнительных военных подрядчиков. Но я не был уверен, что это именно та отправная точка, с которой могло бы начаться будущее, описанное в «Периферийных устройствах». Но из-за избрания Трампа наша временная линия стала походить на прошлое для двух последовательных будущих из «Периферийных устройств». Что более важно, я решил, если бы оно не походило, то потеряло бы всю релевантность, исчез бы резонанс.

Уильям Гибсон

В «Агентстве» Гибсон описывает альтернативный мир, в котором на выборах президента США выиграла Хиллари Клинтон. В России пока эта книга не издавалась.

Творчество Уильяма Гибсона всегда было востребовано, однако, как бы он ни старался меняться, от ярлыка ему пока избавиться не удалось. Даже от двух ярлыков. Он «провидец», это во-первых, и он «автор «Нейроманта», это во-вторых.

Найдётся немало людей, кто скажет, что более зрелый Гибсон, тот, который пользуется Гуглом и Твиттером, пишет гораздо более серьёзные и актуальные вещи. Но все эти произведения — одни из многих. На этом поле потопталось уже немало писателей. А «Нейромант» со своей «консенсуальной галлюцинацией» был первым. Впрочем, ярлык это не так уж и плохо для писателя. По крайней мере, он не даст нам забыть с кого все начиналось — кто породил киберпанк.