Портрет крепостного крестьянина

1. Предисловие.

Расскажу вам о жизни крестьянина дореволюционной России, а в частности, крепостного крестьянина, его семейном укладе, традициях, ценностях и личностных особенностях.

Для справки, в Российской Империи выделяли государственных крестьян (проживали и пользовались землей, которая являлась собственностью государства), монастырских (зависимые люди, работающие на землях РПЦ) и самая угнетенная категория - это крепостные или помещичьи крестьяне. Они работали на помещика, соответственно на его земле, абсолютно безвозмездно, при этом получая возможность на отдельном клочке земли (как правило на не плодородном, часто заболоченном) заниматься земледелием, чтобы прокормить свою семью.

*Крестьянское семейство перед обедом (Федор Григорьевич Солнцев)

2. Семья.

Жизнь крепостного крестьянина была поистине тяжелой. Родившись в крестьянской семье человек принадлежал к классу крестьян на протяжении всей жизни.

В патриархальной семье, соответственно, главой был мужик, он же отец семейства - большак. На нем лежала ответственность за все невзгоды и неудачи в семье. Большак имел свойственный ему авторитет в семье, принимал окончательное решение по любым вопросам, ослушаться его было непозволительно. Не смотря на то, что в обществе крепостной находился на нижней ступени социума, так в семейной жизни он с лихвой нивелировал это. Большак в семье, это не только крепкое плечо и защита, но и в какой-то мере тиран. Жестокости ему было не занимать. Под раздачу попадали, как дети, так и жена.

Одновременно с этим в крестьянской семье царил дух взаимопомощи, обязанности были строго распределены, из поколения в поколение передавались традиции, трудовые навыки, нравственные устои. Мальчиков мужской работе обучал отец. Девочек женским делам обучала мать.

Образ жизни крепостного - это трудяга, который не видел не в чем ином смысла своего существования. Его труд рабский - он трудится, чтобы кормить свою большую семью. А для этого требовалось, как можно больше работать. А работали у помещика: возделывали поля, строили дома, исполняли роль прислуги. Одновременно с этим нужно было и поддерживать своё хозяйство - ведь именно благодаря ему от года в год выживали крепостные. Просыпаться приходилось “с петухами”, что соответствует 5-6 часам утра. Ложились спать рано, особенно зимой. Связано это было в первую очередь с отсутствием керосина для освещения избы.

В крестьянской семье существовал принцип, чем больше детей, тем легче было жить - больше рабочих рук. Трудовые тяжбы в крестьянской семье касались не только мужской пол, но и женский. С 5-6 лет дети бедняков уже работали на помещика, а с 10-летнего возраста мальчики уже выходили на поля. А девочки-крестьянки занимались домашним бытом и присматривали за младшими детьми. Благо, крестьянские семьи преимущественно были многодетными.

В среднем в крестьянской семье появлялись дети каждые 2 года. Наряду с обильной рождаемостью детская смертность была чрезвычайно высокая. Из 10 родившихся более 50% умирало в младенчестве. Таким образом, крестьянская семья уже оказывалась не настолько и большой - мать, отец и 3-4 ребенка.

*На пашне (Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич)

3. Питание.

Детей рождалось много, а вот кормить их было не чем. Повседневное меню не отличалось разнообразием. Черный хлеб, щи, каша да квас – вот, пожалуй, и все разносолы. Серьезным подспорьем были, конечно, лесные дары – грибы, ягоды, орехи, мед. Но основой всему всегда оставался хлеб. Хлеб во главе трапезного стола находился только у зажиточных хозяйств. А бедняки хлеб мешали с корой, желудями, лебедой (сорняковая трава). Всё делалось для экономии зерна.

“Хлеб да вода — крестьянская еда”

Любили на Руси кашу. Каша была самой простой, сытной и доступной едой. Немного крупы или зерна, воды или молока, соль по вкусу – вот и весь секрет.

Щи – еще одна исконно русская еда. Правда, в старину щами называли практически все похлебки, а не только современный суп с капустой. Самой любимой на крестьянском столе была похлебка из репы. А вообще, с бедной жизни и с голода особо не будешь привередлив к еде.

“Крестьянское горло — суконное бёрдо: все мнет”

Пищу в крестьянских семьях, как правило, употребляли из общей посуды, столовых приборов практически не было, пили из кружек по очереди. Посуду крестьяне после приема пищи не мыли, а только ополаскивали её в холодной воде и ставили на место. Настоящим образом посуда мылась не более одного-двух раз в год.

*Не красен обед пирогами, а красен едоками (Владимир Амосович Табурин)

4. Гигиена.

О личной гигиене в те годы никто не задумывался, да и понятия такого в принципе не существовало. Например, в качестве туалетной бумаги использовалось сено, солома, трава, иногда даже палочки от плетня.

Средством поддержания чистоты тела в русской деревне являлась баня. Но баня была не в каждом доме. Как правило, несколько семей объединялись и мылись по субботам, мужчины и женщины все вместе. Многие мылись один-два раза в месяц в избе в лотках или просто на соломе. В тех местностях, где бани отсутствовали, крестьяне парились в печах. Мылись обычно вечером, в печи, протопленной с утра.

В качестве моющего средства традиционно использовали щелок. Его изготавливали следующим образом: в чугун клали золу и часть воды, затем раскаляли камни на огне и опускали их в сосуд, который накрывали крышкой. После того, как раствор остывал и отстаивался(щелок), его использовался для мытья тела и волос.

Зубы практически не чистили. В исключительных случаях время от времени для чистки зубов брали обычные пучки травы. Свежую траву срывали и старательно «полировали» ею зубы.

*Банный день (Алексей и Сергей Ткачевы)

5. Религиозность.

Идеология, которой было пронизано общество, требовало людской люд в обязательном порядке регулярно посещать церковь.

Вопрос религиозности русского народа достаточно спорный. В каждом доме устраивался “красный угол” с иконами, произносилась молитва перед едой и соблюдался ряд прочих православных традиций. Крестьян скорее привлекала не мировоззренческая сторона религии, а обрядовая.

При этом, православие ярко переплеталось с язычеством: празднование языческих праздников - масленица, коляда и Святочные гулянья, троицын день, Иван Купала, Ярило, Ильин день, Юрьев день и многие другие; моления о дожде, о сохранении скотины от падежа и убоя волками, об отвращении грозы и прочее. При всяческих недугах крестьяне обращались к знахаркам и ведуньям, верили в колдовство.

Да и в сознании крепостного крестьянина, ущемленного во всём, трудно было сформировать искреннюю любовь к богу. Чего добивалась идеология господствующего класса. По этому поводу высказался Белинский в своём письме к Гоголю: “Приглядитесь попристальнее и вы увидите, что по натуре это глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности”.

Ту религиозность, которая присутствовала в среде крестьян по праву можно назвать рутинной. Она прививалась верхушкой и превратилась по сути в механическую привычку: привычку молиться перед едой, посещать храм, крестить детей, венчаться.

“Годится - молиться, не годится - горшки покрывать”

*На исповеди (С.Милорадович)

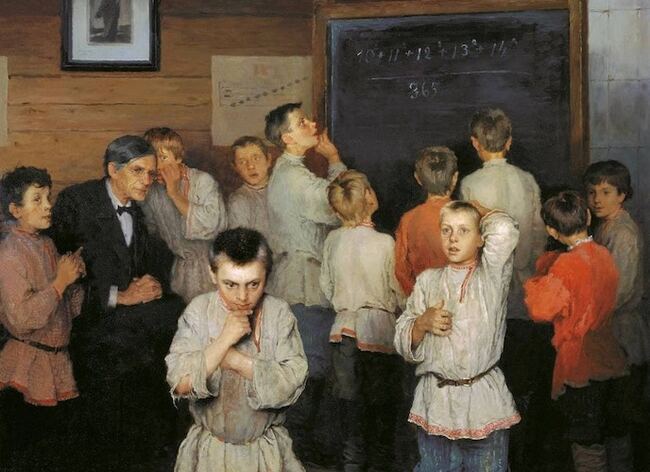

6. Образование.

Церковь принимала непосредственное участие в организации учебного процесса для крестьянских детей. В деревнях организовывались народные школы, где преподавание сводилось в основном к заучиванию наизусть закона божьего.

Большая масса крестьянских детей школу не посещала. Не все крестьянские семьи имели возможность приобрести учебники и книги, а некоторым просто было не в чем идти в школу, из-за отсутствия теплой одежды и обуви. Уровень образования от этого у крестьян был очень низким. Большая их доля не владела грамотой и арифметическими знаниями. К слову, да и власть не поддерживала, даже была против повышения уровня образованности среди крестьян. Крепостной не должен быть грамотным, он должен быть податливым, работящим и услужливым своему хозяину.

Получив некачественной образование, ученики с головой погружались в крестьянские заботы, быстро забывая приобретенные в школе знания. А затем, их уносила череда житейских проблем и событий, истязая из года в год неизменного никудышного существования.

*В нapoднoй шкoлe (С. А. Рaчинcкий)

7. Пьянство.

Заглянув в душу крестьянина мы обнаружим угнетенную, уставшую от жизни личность. Как морально, так и физически крепостной крестьянин мог отдохнуть один раз в неделю, воскресенье, не считая церковных праздников - на них работать было грех.

Когда выдавался выходной, бабы собирались у кого-то на избе посплетничать, а мужики предпочитали утопить печаль и скуку в стакане. Пьянство, говорят, боль и проблема России. Но, крепостным крестьянам злоупотреблять алкогольными напитками было некогда, да и средств к их приобретению или собственному изготовлению не было.

В одиночку пить было не принято, попойки проходили в дружеских компаниях, на именинах, свадьбах, похоронах. Считалось не пить, значит унижать себя. Поэтому, на редких празднествах крестьяне упивались в усмерть. А зимой, когда работы значительно меньше, застолья могли продолжаться целыми неделями.

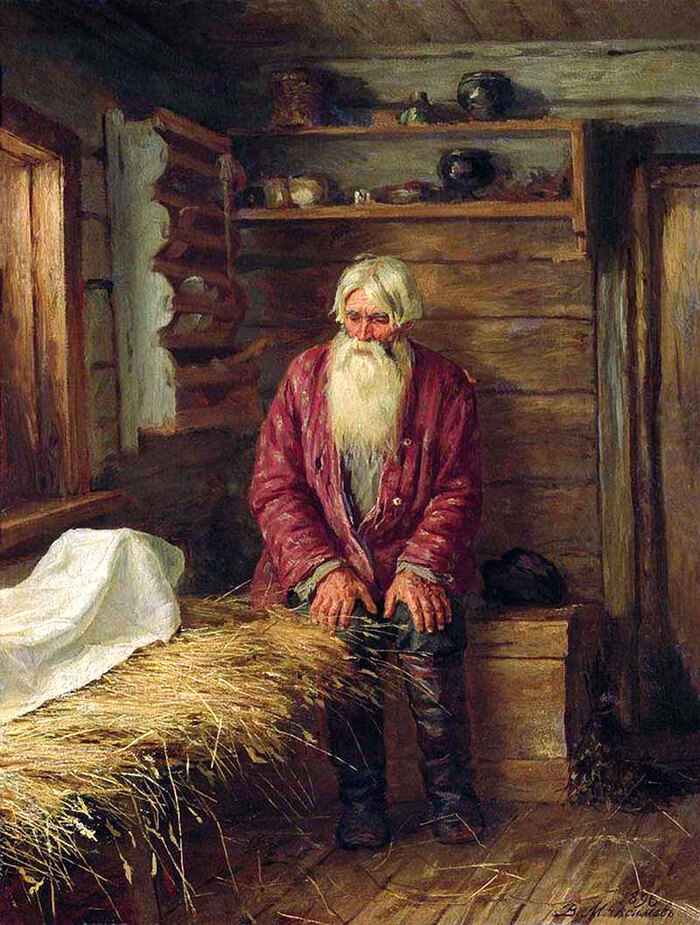

8. Здоровье и качество жизни.

Отсутствие элементарных норм гигиены безусловно влияло на общее состояние здоровья людей и продолжительность их жизни. Причин, по которым мог скончаться человек была уйма: отсутствие качественной диагностики, оказания первой помощи, неразвитая фармакология, нездоровый образ жизни, вредные привычки, множественные отравления, которые нередко приводили к эпидемиям.

Бытует ложное мнение, что крестьяне на Руси едва доживали до 30 лет. Это если опираться на данные официальной статистике. В скупе с высоченной младенческой смертностью, цифра по смертям была внушительной. Но, если посчитать средний возраст тех, кто пережил младенчество, получится совершенно другая картина.

В Российской империи люди жили примерно столько же, сколько и сейчас. В отношении крепостных крестьян, статистика смертности на порядок трагичнее. Крепостной крестьянин подвергался частым физическим нагрузкам, которые наряду с недоеданием ослабляли его иммунную защиту перед вирусами и болезнетворными бактериями. Здоровье женщин страдало от частых родов, которые приводили к истощению организма, а порой и к хирургическим невзгодам.

Тяжелые бытовые условия в коренной мере негативно воздействовали на здоровье крестьянина: зимой недостаточное отопление дома, летом и в межсезонье повышенная влажность. Смерть настигала в период от 40 до 50 лет, но безусловно были и долгожители. Нередки и случаи смерти людей в возрасте от 70 до 80 лет, но навряд ли в этом случае разговор идет о крепостном крестьянине.

*Пережил старуху (Василий Максимов)

9. Заключение.

Сила и дух крестьянского народа выражались в их единении. Крестьянский народ простой, честный и отзывчивый, готовый прийти на помощь. Говорит - то что думает, а плохого не думает. Если что-то делает, то значит знает то что делает.

У крестьян была остро развита способность понимать важность чужих проблем и принимать индивидуальные особенности других людей. Проецирование проблем другого на себя, было, как некий способ научится на ошибках и в будущем избежать их. Дело в том, что все крестьяне были связаны между собой общей судьбой. Похороны, свадьбы, именины, рождение ребенка - это были события общественного достояния, на которые собиралась вся деревня. Поэтому, никто не оставался в стороне в роли обычного наблюдателя, и старались разделить с другими его сложности и проблемы.

Возможно, именно это и позволило крестьянину, как низовому социальному слою общества разрастись и подняться, оставаться в количественном превосходстве, пережить все угнетения и остаться сильным народом!

Статья подготовлена в рамках проекта sociocraft.blog. По всем вопросам обращаться sociocraft@ya.ru