К «измам» у власть имущих отношение всегда было подозрительным. Эти мудреные слова заставляли напрягаться вельможный ум в организации мыслительного процесса, мучительно соображать, как правильно реагировать на досадный раздражитель, не пропустить какой-нибудь подвох или не продемонстрировать собственное невежество. Рассуждать же в категориях «свободы», «необходимости», «добра», «зла» со стороны партбюрократии считалось занятием не то, что бы предосудительным, но к реальной жизни отношения не имеющим, а потому и бесполезным. На любой вопрос всегда найдется подходящий эксперт, который «поработает», подготовит заключение, оставив «самому» необходимое для резолюции место.

В благословенные «застойные» времена мировоззренческие, философские вопросы бытия считались давно и полностью решенными, а если что-то и не вписывалось в теорию, то тем для нее было и хуже. Хотя, определенные «теоретические» изыски все же имели место. Когда народу следовало внятно объяснить, почему в развитых западных странах наблюдается все более очевидный технологический прогресс, почему там растет жизненный уровень и чем вызвано увеличение эмиграции из страны, появилось удобное определение - «реальный социализм». Да, молчаливо признавалось, у нас есть проблемы, типа пожизненного секретарства маразматических вождей, очередей, «блата», инертности хозяйственного механизма и прочих несовершенств. А где оно есть, совершенное общество? «Зато вот, в области балета...» и, далее, по Визбору.

Или еще один продукт околомарксистского «теоретизирования»: «Стабильно низкие цены на продукты первой необходимости при социализме». Как и прочие, подобное «научное» откровение не сопровождалось сколь-нибудь внятной аргументацией. Должны быть низкие цены и никак иначе! А почему? «Забота о трудящихся»! Я сам, будучи в командировке, видел как эти «трудящиеся» на железнодорожных станциях облепливали вагон-магазин и мешками скупали хлеб по цене 13 коп. за буханку на корм свиньям.

Несправедливо было бы называть позднесоветскую бюрократию чрезмерно идеологизированной. Несправедливо, конечно, не в отношении бюрократии, а применительно к уважаемому слову «идеология». Идеологии в среде кремлевских вождей было не больше, чем у обитателей Капитолийского холма в Вашингтоне. Конечно, определенная риторика присутствовала при озвучивании очередных «судьбоносных решений» партии и правительства, но это было, скорее, данью традиции, ритуалом, чем сутью.

Неудивительно поэтому, что идеологическая диверсия, проведенная против нашей страны, против советского общества, достигла свой цели. Все эти партийные иерархи со сворами «академиков», «ученых» давно и безнадежно утратили способность логически и самостоятельно мыслить. Затянувшаяся роль оракулов, «истины в последней инстанции», сослужила им плохую службу, приведя к полной атрофии того, чем принято думать.

В своих статьях «Демократия, как форма поругания свободы», «Мир без корысти» и других я уже показывал, как некритичное восприятие перестроечных «ценностей» привело нас к положению, в котором оказывается простодушный прохожий, доверившийся наперсточникам на вокзале. В горбачевские времена довелось видеть одну такую дамочку, проигравшую шустрым ребятам обручальное кольцо на автостанции. До сих пор в ушах стоит ее истошный плач: «Меня же муж теперь прибьет!» Рискну предположить, что движущим мотивом наперсточников является корысть, стремление завладеть чужими деньгами, но отнюдь не беспристрастное выявление победителя.

Мне не доставляет большого удовольствия разбираться в «наперсточных» технологиях.

Я предпочел бы писать о человеке и о том, чего он сможет достигнуть, когда станет полностью свободным, когда общественное устройство будет определяться Разумом, а не корыстными устремлениями двуногих хищников. Когда человек, протягивая руку, будет ощущать тепло руки другого человека, а не уколы когтистой лапы. Когда всю свою созидательную энергию он сможет направить на служение людям, а не на борьбу за выживание. Тем не менее, писать надо и о технологиях лжи. Так же как и инструкции по технике безопасности, или таблички с очень полезным наставлением: «Не влезай! Убъет!» на опорах линий электропередачи.

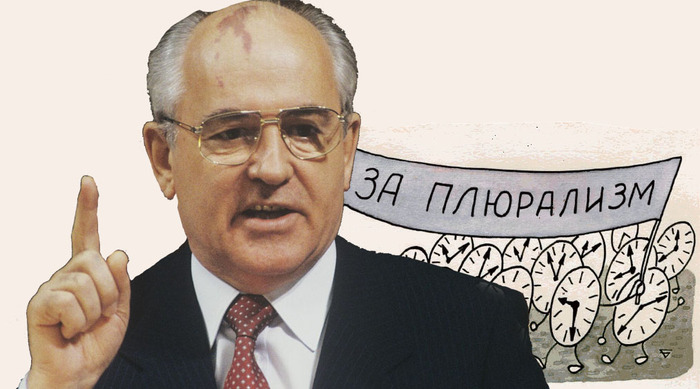

Одним из важнейших идеологических «засланцев», внедренных в советское общество, наряду с «материальным интересом», «демократизацией», «свободой» и прочими, была концепция так называемого «плюрализма». Впервые словечко это мелькнуло еще во времена «Пражской весны» 1968 года. После известных августовских событий оно исчезло из политического лексикона с тем, что бы вновь всплыть во второй половине 80-х годов. На первый взгляд совершенно невинный термин, подразумевающий всего лишь наличие разных мнений, разных точек зрения по какому-либо вопросу. Но это только на первый взгляд. В действительности плюрализм, как противоположность монизму, есть важнейшая не столько философская, сколько общественно-политическая категория, яркая упаковка всей западной цивилизационной модели.

Диалектический материализм марксистской философии исходит из положения о первичности и единственности материи как сущности мира. Единое начало определяется как монизм. Хотя монизм не обязательно материалистичен. Диалектика Гегеля тоже монистична, не смотря на то, что в своей первооснове в ней выступает «дух». Из монистичности мира следует важнейшее положение о единственности истины. Не существует двух различных «истинных» суждений по какому-либо вопросу. Как минимум, одно из них будет ложно, как максимум оба.

В отличие от философии, где концепция плюрализма, как суммы не сводимых воедино сущностей давно устарела, в политической практике буржуазного общества термин еще широко используется, как в форме «политического плюрализма», так и в характеристике господствующего типа общественного сознания.

Из какой логики исходили перестроечные «мыслители», внедряя в советское общество весьма лежалый политический товар? Чем прельщался простодушный советский обыватель, изрядно уставший от перестроечных идиотизмов? А «демократы» говорили ему примерно следующее: «Нет монополии на истину. Неизвестно, кто обладает истиной и есть ли она вообще. Следует структурировать различные точки зрения в виде политических программ и предоставить народу право выбора между ними. Народ никогда не ошибается».

На самом деле это, конечно, была ложь. «Демократы» так совсем не считали. Они были абсолютно уверены, что истина уже известна ИМ и никому более. Их уверенность была основана на простейшем соображении. Вот, посмотрите, как живет цивилизованный мир, и как живем мы. В чем отличие западных демократий от советской системы? Там есть частная собственность, а у нас нет. Там есть многопартийность, а у нас нет. У них правовое государство, у нас же блат и телефонное право. Зачем нам изобретать велосипед. Следует перенять политическое и экономическое устройство, отказаться от коммунистического догматизма и заживем как в Швеции! Не был проделан даже простейший системный анализ, а почему в Швеции так живут? Каковы составляющие экономического успеха? Почему мы, вдруг, станем жить как в Швеции, а не как в Сомали? Там ведь, кажется, тоже есть «священная и неприкосновенная»? Так троечник в школе, заглядывает в ответ, помещенный в задачнике, и подгоняет под него решение.

Кому придет в голову назначать лечение больному путем голосования больничной палаты? Согласился бы «демократически» мыслящий пациент на подобное надругательство над своим здоровьем? Очень сомневаюсь. Для того, чтобы сделать квалифицированный выбор необходимы соответствующие знания. А разве они не нужны при выборе политического курса страны? Может ли рядовой избиратель полноценно вникнуть в суть многочисленных программ и сделать осознанный выбор? Тем более, что программы эти сводятся к пустейшим лозунгам вроде «За достойную жизнь!» Ведь если пациент больницы доверяет право выбора специалистам, то почему избиратель не может поступить также? Советская выборная система и была построена на делегировании права выбора компетентным в этом деле специалистам. И это ничуть не менее демократично, чем на избирательном участке ломать голову над гипотетическими достоинствами десятка неизвестных претендентов.

Таким образом, плюрализм был востребован «демократами» и деградировавшей партийно-советской номенклатурой не как инструмент поиска истины, а как средство достижения политических целей захвата власти и собственности в стране. Да и не пригоден этот инструмент для «поиска истины». Если бы только ее можно было найти голосованием! Как бы все стало просто в этом мире! Скорее это инструмент сокрытия истины, мощное средство манипулирования общественным сознанием. Можно сказать, что если принцип материальной заинтересованности стал инструментом легализации корысти, алчности, эгоизма, то плюрализм легализировал ложь как идейную и политическую форму выражения этих новых общественных отношений.

После перераспределения собственности, обретения власти новой «элитой», задачи плюрализма свелись к охранительно-декоративным функциям. Тот же монизм, только с иной системой ценностей. Власть в интересах большинства была заменена диктатурой в интересах непроизводительного меньшинства, диктатурой буржуазии.

Для проведения политики насилия над большинством требуется, чтобы «ценности» плюрализма «овладели массами». Требуется расчленить общество на социальные группы, национальные, этнические общины, религиозные конфессии, направить интересы людей к себе, поставить их в условия выживания, лишить их способности здраво рассуждать, свести все ценности бытия к потреблению. «Плюралистическое» сознание опирается на искусственно внедренные ложные «ценности», мифы, примитивные стереотипы, где упор делается не на истину, а на «разность мнений» как самоценность. Перестроечные телевизионщики брали в кадр не выявляющие закономерность явления, а случайные события, не вписывающиеся в официальную идеологию. Благо, страна большая, с обилием кроме «плохих дорог» самого экзотического человеческого материала.

Помниться сюжет по телевизору тех лет. Нужно было найти и показать народу очередную «проблему», «родимое пятно тоталитаризма». И вот молодая девушка, журналистка, кажется из программы «Взгляд», не помню точно, берет интервью у парня, как сейчас говорят, нетрадиционной ориентации. Здоровенный верзила в колготках, плохо понимая, что от него хочет эта вертлявая девица, шел, блаженно улыбаясь. Она крутилась вокруг, тоже плохо представляя себе, о чем, собственно, спрашивать и повторяла: «Ну, как вы?», «Что скажите?». То, что респондент только мычал и пускал пузыри изо рта, ее не смущало. Никаких ответов и не требовалось. Следовало «открыть народу правду», скрываемую «консерваторами-партократами»! Вроде того полотера из старого фильма «Я шагаю по Москве», в блестящем исполнении В. Басова, который учил «правде жизни» молодого провинциального писателя.

Воздействие на советское общество носило комплексный, системный характер. Каждая социальная, возрастная группа получала свою дозу весьма профессионально сработанного пропагандистского материала. Молодежь - мрачные, минорные композиции «Наутилус Помпилиус», аудитория постарше - кино-притчу Тенгиза Абуладзе «Покаяние», книги Солженицына, Аксенова, Рыбакова, сочинения дореволюционных философов и т. п.

Неважно, что многие из новых «оракулов», зачастую, говорили прямо противоположные вещи, важно было лишь встать в ряды критиков «тоталитаризма», коммунистической идеологии, советского образа жизни, чтобы получить беспрепятственный доступ к многомиллионной аудитории. Недовольство людей ухудшающимся положением в экономике, пустыми прилавками магазинов направлялось не на конкретных руководителей, а на «систему», на социализм. В массовое сознание пожарными темпами внедрялись новые «ценности» - материального, корыстного интереса, личного успеха любой ценой, свободы наживаться за счет чужого труда.

Значит ли это, что концепция плюрализма полностью ложна? Нет, в истоках любой грамотно сработанной лжи можно усмотреть рациональное зерно. Истина, действительно, на определенной ступени исторического развития может быть неведома. Например, на протяжении тысячелетий люди были убеждены в том, что Солнце обращается вокруг Земли. И считали так бы и до сих пор, если бы не находились ученые, не боящиеся подвергать сомнению, казалось бы, очевидные вещи. Порой, расплачиваясь за драгоценные крупицы знания собственными жизнями. Сама природа научного поиска представляет собой столкновение разных, порой, полярных мнений, где только одно условие является обязательным - стремление именно к истине, а не преследование каких-либо других целей. Однако, такое положение дел и временное, и вынужденное. После выявления истины, плюрализм уступает место монизму.

Сложнее дело обстоит с общественными науками, носящими, как известно, классовый характер. Здесь «чистый» поиск истины затруднен противодействием корыстных интересов господствующих классов, стремящихся получить выгодные для себя выводы. Представим себе двух историков. Первый скрупулезно собирает даты коронаций монархов, всевозможных войн, восстаний и революций, не делая никаких выводов и обобщений относительно общей направленности хода исторического процесса. Другой историк трактует те же факты в контексте выявления вектора развития общества, как борьбу классов, ведущую к освобождению человека. Ведь для того, чтобы понять, куда течет река, на нее следует посмотреть с высоты, а не описывать хаотическое броуновское движение отдельных молекул. Кто из них ближе к познанию объективных закономерностей? Да и что понимать под истиной в буржуазном обществе? Зачем собственнику такая правда, в которой ему в будущем нет места?

Марксистская философия объективна как таблица умножения. Она не служит ни интересам пролетариата, ни интересам буржуазии, являясь в своей фундаментальной, основополагающей части абсолютной истиной. Диалектический материализм такое же достояние человеческой культуры, как теория относительности Эйнштейна, интегральное исчисление, периодическая таблица Менделеева или наше знание о Вселенной. Какой плюрализм возможен ныне, например, в отношении закона Ома? Либо знать его, либо нет. И если не знать, то это проблема не физического закона, а студента-неуча. Но студент все же в своем развитии выше многих нынешних политиков, в отличие от них, он признает свое невежество.

В социально значимых вопросах, разум в поисках истины руководствуется этическими категориями, если это, конечно, разум, а не просто мозги, пусть даже с образованием. Вся история человечества являет собой постепенное приближение к абсолютным этическим нормам, на основании которых формируется общественная мораль, а в человеке формируются нравственные ценности, определяющие его отношение к обществу и своей роли в нем.

Невозможно, конечно, в деталях представить себе общество, каким оно будет через тысячи и миллионы лет. Но можно вполне определенно предположить, что в нем будут разрешены два фундаментальных противоречия сегодняшней цивилизации. Будет преодолен социальный конфликт между обществом и личностью, т. е. классовый антагонизм, и устранено, кажущееся сейчас неизбежным, противоречие между цивилизацией и окружающей природной средой. Направляемое Разумом объединенное человечество найдет те самые рациональные, оптимальные формы своей организации и интеграции в окружающую физическую среду, которые позволят ему существовать неограниченно долго во времени. Лежащие в основе организации такого общества этические нормы имеют единственно возможный, абсолютный и объективный характер, как и свойственно истине, уподобляясь в этом смысле физическим константам. Да это и не удивительно. При всей своей непостижимой сложности, живая материя развивается по физическим законам и имеет свои ПРЕДЕЛЫ совершенствования в данной природной среде.

Таким образом, абсолютные этические нормы и ценности, есть теоретический предел, к которому стремятся относительные нормы и ценности и, как и прочие физические закономерности, могут и должны быть предметом не только философского осмысления, но и научного поиска.

Путь к открытию этических норм и правил человечеству обходится не дешево. Цена противодействия корыстных, классовых, сословных интересов - бесчисленные войны, социальные катаклизмы, неэффективное использование человеческого потенциала. Но, по мере «взросления» человечества, расширения границ познания, господствующим классам все труднее становится держать мир в неведении. Все очевиднее вырисовываются контуры этики будущего. И никаких иных средств их сокрытия, кроме лжи и мимикрии у буржуазной идеологии нет.

Несомненно, высшей ценностью является человеческая жизнь, личность. Эта констатация есть абсолютная этическая норма, которой должно руководствоваться общество всегда. И буржуазная пропаганда, не в силах отрицать очевидное, декларирует свою приверженность провозглашаемому принципу. Но это, конечно, не вполне искренне. Негласным этическим приматом буржуазного общества есть собственность. И для защиты собственности допускается убийство человека, вне зависимости от мотивов посягательства на нее. Потому как, либо человеческая личность, либо собственность «священна и неприкосновенна». Подавляющее число преступлений, связанных с насилием над личностью и убийством, многочисленные войны, унесшие миллионы бесценных человеческих жизней, так или иначе, связаны с переделом собственности. Постулируя право собственности, западная философия предпочитает не замечать столь вопиющего противоречия. Заглушить возникающие сомнения призван шумный, надсадный пропагандистский пиар на предмет «прав человека», различных «свобод», «незыблемых основ» и прочих блестяшек для простаков. Замечу еще одно важное следствие положения о высшей ценности человеческой жизни. Это равенство всех людей, подобно эквивалентности бесконечных величин в математике, что находит свое выражение в таком понятии как справедливость.

Из постулата о человеческой жизни, как высшей ценности, непосредственно вытекает и важнейшее положение о полной, ограниченной лишь этикой, т. е. общественным интересом, свободе личности. Действительно, как может быть личность абсолютной, высшей ценностью, не обладая свободой? Вполне естественно, что человек вправе делать все, что не противоречит интересам общества. Но категория разумной, осмысленной свободы, как заметил еще Спиноза, ограничена рамками осознанной необходимости. Нужно объективное, истинное знание для реализации свободы личности. Поэтому тесно связанной с категорией свободы обязательный этический императив - право на истинную, достоверную информацию, на правду, или, что то же самое, недопущение лжи, обмана или хотя бы даже умолчания. Переводя в политическую плоскость вышеизложенное, можно свести этические ценности к декларации - Человек, Справедливость, Свобода, Правда.

Определенные таким образом этические нормы являются абсолютными. Никакая социальная доктрина, не опирающаяся на них, не имеет права на существование. Происходит сужение поля концептуального множества за счет усечения разных «кухонных» схем «спасения» человечества, ставящих во главу угла различные национальные, традиционалистские, религиозные, эстетические предпочтения своих авторов. Под броскими названиями всяческих «империй» и «особых путей».

Современное человечество далеко от идеала. Ему еще предстоят сотни, а то и тысячи лет приближения к совершенному, коммунистическому обществу. Медленно, затратно, с возможными войнами и неэффективным «проеданием» природных ресурсов, или революционными скачками устремляясь в будущее. На каждом этапе закрепляясь на достигнутых рубежах справедливости, свободы и правды. Не допуская попятного движения, сползания назад. И в этом плане, марксистско-ленинская философия явилась катализатором революционного взлома общественного сознания. Прорывом от собственности к человеку, значение которого не оценено должным образом до сих пор.

Возвращаясь к теме статьи, задам вопрос. Имеет ли право человек в рамках «плюрализма» высказывать свое мнение, что положение, когда единицы владеют нефтяными промыслами, заводами, миллиардами долларов, а миллионы вынуждены на них работать, чтобы заработать себе на самое необходимое, является естественным и неизбежным? Что присваивание ничтожной кучкой непроизводительного меньшинства плодов труда абсолютного большинства есть неизбежная плата за рыночное «процветание»? Что это вынужденное следствие «свободы» личности? Или, что одна нация в чем-то превосходит другую по каким-то «научным» данным? Да, конечно, имеет. Но только перед такими же «продвинутым» друзьями на собственной кухне. Потрясая их парадоксальностью суждений и неожиданностью словесных форм. Либо блистать красноречием в палате психбольницы перед не менее благодарной аудиторией. Но возможность выхода с подобным бредом на массовую аудиторию должна быть полностью исключена. То есть рамки плюрализма сужаются до пределов известного уже знания, ограничиваются этической нормой о неприемлемости лжи.. И журналист, как и выпускающий редактор, несут персональную ответственность за вбрасывание в общественное сознание неправды, не важно, добросовестное ли это заблуждение, или преследование своего корыстного интереса.

То же относится и к политическому или государственному деятелю. Высказывание идей, противоречащих этике, служение интересам паразитических классов в ущерб обществу, использование лжи в этих целях несовместимо с любым общественно значимым статусом.

История учит, что за слово надо нести ответственность. Что происходит, в рамках безбрежного «плюрализма», видно на примере гитлеровской Германии. А ведь вовремя надетые наручники на площадного трибуна и краснобая, душку и любимца экзальтированной толпы, могли спасти десятки миллионов жизней.

И все же, соперничество идей, но в рамках этики, необходимое условие продвижения вперед. Отсутствием свободы высказывать и продвигать самые здравые предложения объясняется застой и разложение советского общества. Основанное на самой передовой философии, официальная идеология догматизировалось в интересах партийно-бюрократического истеблишмента. Являясь для своего времени самым свободным и просвещенным обществом в мире, достигнув небывалого подъема в экономике и качестве жизни людей, одолев злейшего врага человечества - германский фашизм, Советский Союз не устоял перед крохотным вирусом эгоизма, внедренным в него задолго до горбачевской перестройки. Эгоизм, в целях достижения личной выгоды, попирает этические нормы, не брезгует обманом и ложью. И если на уровне сантехника или маляра это не столь опасно, то когда эгоистические интересы проникают в управленческую элиту, разрушая и разлагая ее, диагноз для общества становится неутешительным.

Единственным лекарством против вырождения власти может быть полная информированность общества, гласность (прошу прощения за словцо из горбачевского лексикона), правда. Нужна открытость и состязательность, но не уличных горлопанов, а высоконравственных личностей, ставящих своей целью не личный интерес, а бескорыстное служение обществу. И утверждение, что таких людей нет, есть чистая ложь и клевета на человека. Таких людей миллионы и вся история советской страны тому подтверждение...