У вас нет денег, ваши вассалы разгромлены, а союзники готовы вонзить нож в спину. Как воевать? Спокуха! Победить сильного врага можно, даже уступая ему в численности. Немного везения, грамотные манёвры и идиотизм противника творят чудеса. Даже в Средневековье, где всем рулит рыцарская кавалерия.

Битва при Бэннокбёрне — коли копьём английскую консерву

10 тысяч шотландцев vs. 25 тысяч англичан

Это, пожалуй, одно из самых раскрученных сражений Средневековья. Freedom! Scotland!, унижение англосаксов — в своё время это грело душу многим европейцам на континенте.

Помимо этого, сражение стало одной из точек отсчёта для «пехотной революции». Это когда плотный строй солдат, вооружённых длинным древковым оружием, делает рыцарскую конницу удобрением для близлежащего поля. Простолюдины мочат аристократов — во-первых, это прогрессивно. Во-вторых, какие перспективы открываются для найма массовых армий, которые по эффективности не уступают рыцарям, а главное — ими можно управлять!

Битва, меж тем, немного о другом.

Двадцать третьего июня 1314 года 25-тысячная армия английского короля Эдуарда II пришла спасать замок Стирлинг, который осаждало 10-тысячное войско самопровозглашённого шотландского короля Роберта Брюса. У Эдуарда II были свои виды на будущее Шотландии, и Брюсу там места не было.

Шотландцы, увидев огромную армию, сняли осаду и немедленно окопались. С фронта они были прикрыты речкой Бэннокбёрн и болотами. Вдобавок Брюс приказал выкопать ямы и рвы, чтобы задержать атаку кавалерии, — и очень вовремя.

Ужаленные в задницу собственным самолюбием феодалы — кошмар для любого полководца.

Рыцарский авангард англичан во главе с Робертом де Богуном без приказа атаковал шотландцев прямо через все эти болота, укрепления и говны.

Брюс лично зарубил де Богуна, чтобы не выпендривался. Ободрённые шотландцы сделали чардж, после чего пехота с копьями доказала своё эволюционное преимущество над сбившимися в неуправляемую толпу рыцарями. Так победой куража и грамотной позиции над тупостью закончился первый день битвы.

Наступил второй день. Английское войско форсировало Бэннокбёрн и продолжило своё наступление на Стирлинг через узкую равнину. С одной стороны от англичан были река и болото, с другой — лесистая местность. Именно из-за леса внезапно для всех и показалась шотландская армия. Небольшая молитва — и вот уже толпа шотландцев с копьями наперевес атакует англичан.

Армия англичан, так и не отдохнувших за время ночного перехода, растянулась на несколько километров и превратилась в неуправляемую толпу. Из-за начавшейся паники английские рыцари стали давить своих же лучников, а пехота побежала к болоту, где массово утонула. Посреди всего этого бедлама стояли шотландские шилтроны и шинковали бегущих.

Английская армия потеряла более десяти тысяч человек, оставшиеся разбежались. Роберт Брюс потерял четыре тысячи человек и захватил стратегическую инициативу в войне.

В 1328 году англичане признали-таки Роберта Брюса королём, а Шотландию — независимым королевством. И с горя пошли нахлобучивать Францию. Шутка.

Свою самую известную битву Брюс выиграл не из-за какой-то особой пехотной тактики или супероружия, а благодаря грамотному маневрированию, навязав противнику сражение в неудобной для того позиции. Характерно, что после его смерти в шотландской военной машине не нашлось достойного полководца. И подавляющее большинство битв с англичанами шотландцы феерически слили.

Битва при Моргартене — габсбургская ветчина по-швейцарски

1700 швейцарских ополченцев vs. 9 тысяч герцога Леопольда

Очень приятно резать Габсбургов, швейцарцы зуб дают. В 1314 году Фридрих Габсбург вознамерился «вернуть в семью» контроль за «лесными кантонами», утерянный в XIII веке.

Население трёх кантонов такие перспективы никак не устраивали. К тому же у самого могущественного из них — кантона Швиц — были земельные претензии к Айнзидельнскому аббатству. Габсбурги поддерживали местного аббата, что не добавляло швейцарцам любви к служителям культа. В 1315 году ополченцы из Швица захватили монастырь и разграбили его к чертям. Это стало последней каплей. Габсбурги получили повод примерно наказать попутавших берега горцев.

Девятитысячный отряд герцога Леопольда Австрийского бодро выступил в поход. Три кантона с трудом наскребли бы несколько тысяч ополченцев. Но тут ещё кантон Унтервальден решил саботировать военные усилия. В итоге против австрийцев выставили 1700 человек.

В открытом столкновении швейцарцам светила только бойня. Однако из опыта редких столкновений с имперскими феодалами ополченцы знали — на узких горных дорогах рыцарские армии становятся неповоротливыми и неуправляемыми. Тогда можно и малыми силами вырезать рыцарюг, если только устроить засаду в нужном месте.

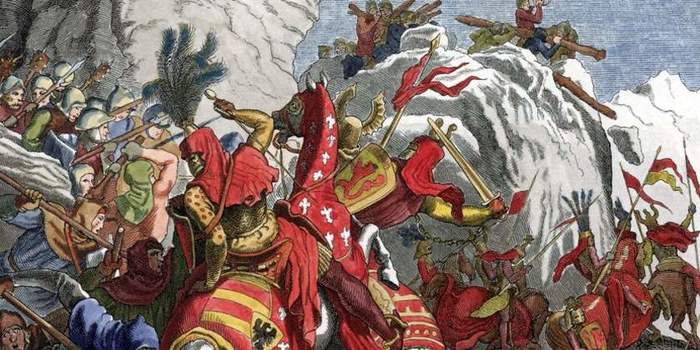

Тем временем, согласно умному плану герцога Леопольда, австрийцы должны были уничтожить швейцарское ополчение внезапным ударом к северу от прохода Моргартен. Не выгорело. Прямо на перевале 15 ноября 1315 года швейцарцы устроили засаду.

Австрийцы оказались зажаты между горным перевалом и болотом. Узкая тропа, по которой они шли, была перекрыта со всех сторон, а за завалами укрылись ополченцы. Попытки рыцарей выбить швейцарцев из-за их укрытий закончились провалом.

Скученное на небольшой территории австрийское войско быстро превратилось в неуправляемую орду. Швейцарцы ударили со всех сторон и сражение превратилось в погром. Многие утонули в болоте. По словам хрониста, «людей герцога Леопольда просто резали как скот». Армия герцога Леопольда исчезла.

Победа при Моргартене создала Швейцарскую конфедерацию — три кантона заключили постоянный политический союз. Спустя некоторое время к Конфедерации потянулись города и кантоны швейцарского севера, которые были по горло сыты Габсбургами.

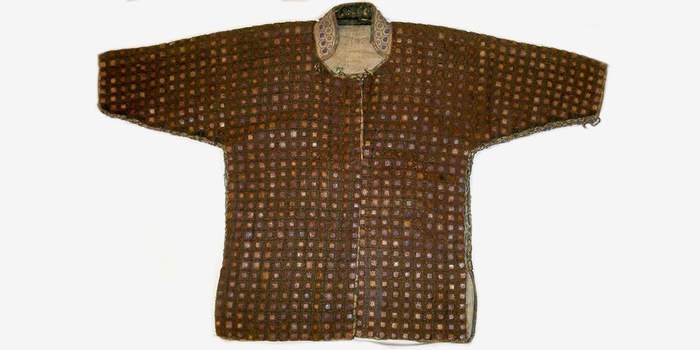

Но для истории важно другое. Вооружённые древковым оружием длиной по два-три и более метров, плотные построения ополченцев смогли отразить натиск рыцарской кавалерии.

Пройдёт не так много времени — и швейцарская тактика станет головной болью для любой рыцарской армии.

Битва при Ла-Рошели — огненный адьос английскому флоту

12 (по другим данным, 22) кастильских галер vs. 50 английских кораблей

Во-первых, это было красиво. Огромный английский флот горел на рейде Ла-Рошели.

Кастильский адмирал Амброзио Бокканегра с удовлетворением взирал на трупы утонувших британских моряков. Планам Эдуарда III по отвоеванию Гиени не суждено было сбыться. Вся его армия — десять тысяч солдат, около тысячи рыцарей и огромная казна для оплаты этой авантюры — оказалась захвачена или уничтожена французами.

К этой катастрофе англичане пёрли с настойчивостью носорога. Для начала они проиграли гражданскую войну в Кастилии. Пришедший к власти в 1369 году Энрике Трастамарский немедленно отрядил кастильский флот на помощь своим союзникам французам. В том же году французы начали боевые действия в Гиени. Войска в 1370 году возглавил Бертран дю Геклен — и английские замки стали сдаваться один за другим.

Ситуация на фронтах быстро двигалась от «твою же мать» к «ах ты ж ё!».

В 1371 году франко-кастильский флот приплыл к английскому побережью. Плимут, Дартмут, остров Уайт, Саутгемптон, Хастингс, Фолкстоун — не было такого крупного порта или гавани, которую бы не сожгли.

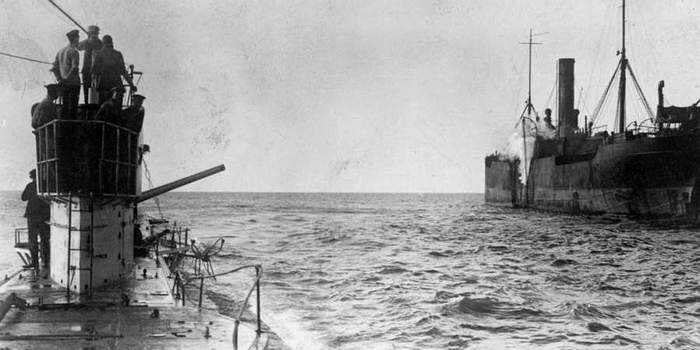

В ответ на такое непотребство король Эдуард собрал большую армию вторжения. Задачи были простые: вернуть Гиень и уничтожить флот противника. Двадцать первого июня 50 английских кораблей, вошедших в Ла-Рошель, были обнаружены флотом кастильского адмирала Антонио Бокканегра. Двенадцать лёгких галер против всей этой армады? Проще простого, когда во главе флота стоит генуэзец!

Бокканегра просто ждал отлива. Двадцать второго июня тяжёлые английские корабли «наосы» оказались на мели. Подошедшие на расстояние выстрела галеры бомбардировали неподвижный английский флот. Десятки кораблей горели, команды остальных были в панике. Моряки и солдаты, спасаясь от огня, бросались за борт. Их расстреливали из луков, бомбард и арбалетов, они тонули. И всё это на глазах у потрясённого гарнизона крепости Ла-Рошель, которую осаждали французы.

Победа была оглушительной. Армия вторжения просто исчезла. Через два месяца французы взяли Ла-Рошель, а к 1389 году отвоевали практически все захваченные англичанами территории.

Но в 1415 году Генрих V доказал всем, что английскую угрозу ещё рано списывать со счетов.

Битва при Вернёе — высокое искусство скакать по граблям

9 тысяч англичан vs. 14 тысяч французов

«И вот пока у нас есть эти два пальца, мы — англичане — будем бить вас, французов, как угодно и где угодно!» — в 1424 году анекдот в очередной раз стал реальностью.

Положение дофина Карла, будущего короля Карла VII, было хуже некуда. Его власть признала только Южная Франция. Из плюсов было то, что великий король Генрих V, угробивший французскую армию и цвет европейского дворянства при Азенкуре в 1415 году, успел умереть. Минусом стала нехватка войск и жуткий страх — англичан боялись, как бича божьего.

Но тут фортуна улыбнулась французам. Они сумели в два приёма нанять более 12 тысяч шотландцев. В феврале 1424 года миланский герцог Филиппо Мария Висконти заключил союз с дофином и выслал ему на помощь две тысячи кавалеристов. Порыскав в сундуках, нищий двор Карла наскрёб средств ещё на несколько тысяч солдат. И вот с этой армией в 14 тысяч человек французы выступили в поход.

Первую пару недель всё шло хорошо. Мелкие крепости сдавались французам. Поймавшие кураж шотландцы и молодые французские дворяне требовали решительно наступать и мочить англичан прямо в их логове. Умудрённые английскими тумаками под Азенкуром их более опытные камрады пребывали в нерешительности. Повторять разгромный опыт никто не хотел. Но кто не рискует, тот не пьёт рейнское — и французская армия понеслась прямо вглубь английских владений. Вначале августа 1424 года она захватила крепость и город Вернёй на севере Франции. Тут уже последнему коновалу в обозе стало ясно, что грядёт жестокая драка.

Девять тысяч англичан под командованием Джона Бедфорда примчались под Вернёй 17 августа. И прямо на равнине рядом с городом два войска сошлись в жёсткой баталии.

Английские лучники спровоцировали атаку миланской кавалерии. Если Бедфорд надеялся на повторение Азенкура, то тут его ждал облом. Миланскому доспеху все эти лонгбоу и прочие валлийские вундервафли были нипочём. Ломбардцы доскакали до английских порядков и устроили лучникам лихую резню. Фланг англичан бежал. Французы обрушились на обоз и стали его грабить.

Катастрофа была близка как никогда, но тут у англичан появился шанс — и они его использовали на все сто. Вместо защиты обоза, они ударили в образовавшийся между кавалерией и французскими пехотинцами разрыв и в жёсткой рубке отбросили их.

Отступление быстро превратилось в бегство.

Неосмотрительно выдвинувшихся вперёд шотландцев окружили и тут же припомнили им все: и Роберта Брюса, и сожжённый Йорк, и набеги. Потом подтянулись стрелки обоза и началось избиение. Пока англичане геноцидили шотландцев, к месту бойни дотрусили миланцы. Взглянув на островные непотребства, сыны кватроченто умчались в закат.

Спустя час все было кончено. Англичане потеряли 1600 человек, французы — около восьми тысяч. Всё шотландское командование погибло. Были убиты почти все командующие французов. Главком граф д’Омаль вообще очень неудачно сбежал с поля боя — утонул во рву Вернея. Получился второй Азенкур, повторения которого французы так боялись.

Но удача всё-таки была на их стороне. Вместо того, чтобы устроить лихую атаку на французский юг и поставить жирную точку во всей войне, Бедфорд решил методично завоёвывать французский север и запад. Дофин получил время собрать новую армию, найти союзников и деньги. Потом и Жанна д’Арк подтянулась, и англичанам резко стало не до новых завоеваний.

Битва при Загонаре — профуканный шанс загегемонить Италию

8 тысяч миланцев vs. 12 тысяч флорентийцев

В 1423 году Филиппо Мария Висконти, герцог Милана, решил, что неплохо бы добавить к своей территории город Форли. Как раз тамошний владетель, перед тем как дать дуба, назначил его опекуном над своим малолетним сыном. Правда, это не понравилось вдове покойного. Начался спор хозяйствующих субъектов, и в итоге соседняя Флоренция, у которой тоже были виды на город, объявила войну Милану.

Так началась Ломбардская война, которая закончилась только в 1454 году. По одну сторону баррикад — Миланское герцогство во главе со знаменитым родом Висконти. По другую — рыхлый альянс Венеции, Флоренции, Папского государства, где каждый пытался урвать у зазевавшегося союзника замки и территории или на худой конец продаться подороже противнику.

Чего в этом было больше: типично итальянского характера или духа времени — не смог бы разобраться и сам Данте.

В феврале 1424 года флорентийцев разгромили у Форли. Тут бы многомудрым купцам и прекратить боевые действия, но Республика закусила удила и побежала жаловаться папе римскому.

Так на стороне Флоренции оказался гонфалоньер Церкви, то есть главком вооружённых сил папы, известный кондотьер Карло Малатеста. Опыта ему было не занимать: он уже полвека воевал то за Венецию, то за Флоренцию, то за Милан — короче, за любого, кто платит. Не кидал он разве что папство.

Миланцы после разгрома флорентийцев развили бурную деятельность в Романье. Захватили несколько городов и оказались в подозрительный близости от Флоренции.

Тут Висконти пришла в голову отличная мысль: а что, если захватить Флоренцию? Сразу же можно стать гегемоном Центральной Италии!

Республика с такими перспективами была резко несогласна. Малатесте быстро набрали большую армию (до восьми тысяч кавалеристов, около пяти тысяч пехотинцев и другие отряды) и отправили возвращать всё захваченное миланцами обратно. Так сеньор Карло летом 1424 года оказался под Форли. Взять город нахрапом он не смог, так что осадил по всем правилам науки — и тут же стал нести потери, потому что антисанитария, отсутствие гигиены, народишко, опять же, разбегается, поскольку прижимистая Флоренция деньги зажала... Однако умереть от тифа в траншее судьба ему не дала — в начале июля на горизонте показалась миланская армия.

Четыре тысячи всадников и столько же пехотинцев во главе с Анджело делла Пергола решили не искушать судьбу и вместо деблокады Форли захватили замок Загонару. В нём они благополучно и укрепились. Малатеста, настроенный на решительный мордобой под стенами города, такого гнусного манёвра не понял. Нарушив все приказы, гонфалоньер как ужаленный понёсся к Загонаре.

Утром 24 июля, после изматывающего марш-броска под сильным дождём, растянув всё войско длинной кишкой на несколько километров, Малатеста вышел к замку — и с разбега бросил в атаку кавалерийский авангард. Делла Пергола, увидав такой подарок, радостно перекрестился и ударил своей кавалерией во фланг наступающим флорентийцам.

Это был полный разгром. Миланские всадники нашинковали флорентийскую армию на ветчину. Те, кто вовремя не смылся, сдались. В плен попали сам Малатеста, практически вся пехота и три тысячи кавалеристов.

Перед Висконти буквально на блюдечке лежало блестящее будущее, которое герцог сам профукал.

Он начал решать, какому феодалу что из завоёванного отдать, вернул Малатесте его владения в Романье, загулял… — и оказалось, что Флоренция заключила альянс с Венецией.

Потеря Брешии в 1426 году уничтожила надежды Милана на тотальное доминирование в Италии. Впереди была изматывающая война, которая подарила истории целую плеяду замечательных полководцев: от миланца Франческо Сфорца до венецианца Бартоломео Коллеони.

Конечно, эпичные разгромы стотысячных армий небольшой ватагой храбрецов встречались только в придворных хрониках. Или когда профессиональное рыцарское войско громило крестьянские или городские ополчения. Но иногда удача и полководческий талант — вместе с дуростью противника — творили чудеса на поле боя.

Источник