Как зародился «пиратский» банк: история одного стартапа XIX века

В народе бытует мнение, что больших денег честно не заработать. Спорное утверждение, однако история знает немало примеров быстрого обогащения путём сомнительных махинаций. Герой нашей статьи умудрился совместить, казалось бы, несовместимое: на протяжении всей жизни занимался профессиональным отъёмом денежных средств у ближнего своего — причём совершенно легально.

Как начать своё дело?

Стоял промозглый ноябрь 1811 года, когда в порту канадского города Галифакс, что в провинции Новая Шотландия, объявился хорошо одетый мужчина. Звали его Инос Коллинз, был он выходцем из семьи торговцев — и как раз присматривал себе новенький кораблик для ведения семейного бизнеса. Ну это если в общих чертах. В действительности же Инос подумывал перепрофилировать семейный бизнес. Нет, таскаться в Вест-Индию на медленном пузатом «торговце» — это, конечно, дело хорошее, но куда выгоднее и, главное, проще было возить контрабанду между британской Канадой и совсем не дружественными ей Соединёнными Штатами. А для этого требовался о-о-очень особенный корабль.

И Коллинз его нашёл.

Вёрткий американский клиппер Black Joke (что на сленге означает, кхм, лобок чернокожей женщины) из Балтимора, арестованный властями британской Канады за перевозку «чёрного дерева» — африканских рабов, которых сбывали по всему восточному побережью Америки. Не то чтобы британцы так радели за права негров — скорее их борьба с работорговлей носила признаки экономической войны против США.

Коллинза, впрочем, это мало волновало. Важно было, что этот быстрый и манёвренный корабль идеально подходил для его нового бизнеса. Цена вопроса составила 438 фунтов стерлингов.

Кризис — время возможностей

Вскоре после приобретения Коллинз переименовал корабль в Liverpool Packet — в честь города Ливерпуль, откуда он был родом. Нет, не тот Ливерпуль, другой. Ливерпуль, провинция Новая Шотландия.

Коллинз уже начал грезить, как в 1812 году начнёт возить туда-сюда разнообразную «санкционку». Но 1812 год выдался, мягко говоря, не таким, как многие ожидали. И пока в середине июня где-то там, на другом краю земли, нежданно форсировали Неман Бонапартовы войска, головы подданных Его Величества Георга III в британской Канаде занимало совсем другое, а именно — стремительно ухудшавшиеся отношения с заклятым южным соседом, Соединенными, так их разэтак, Штатами Америки.

Причиной всему были, конечно, деньги. Ну и немножко — Наполеон. Если коротко, то Бонапарт вполне неплохо дружил и торговал с американцами. А вот с англичанами он совсем не дружил. Причём настолько, что ещё в 1806 году ввёл против них континентальную блокаду, которую вынуждены были соблюдать также все его союзники и зависимые от него государства. Фактически — едва ли не вся тогдашняя Европа.

Англичане, естественно, против этого боролись как могли, а уж этих предателей-янки (национальная травма от потери американских колоний к тому моменту еще не зажила) сам Бог велел долбить — у них вон к тому же и негров лин… в рабство продают.

Чем не повод прикрыть эту лавочку?

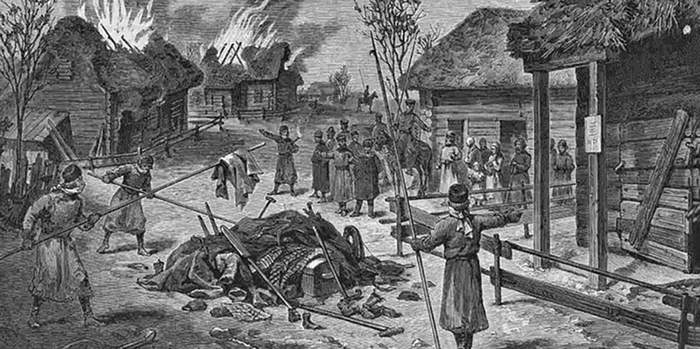

И корабли Королевского флота принялись «кошмарить» американских торговцев, систематически арестовывая их суда под предлогом того, что те негров на продажу везут или английских моряков-дезертиров укрывают.

Американцы планировали «встречный заплыв» — молодая нация чувствовала себя уже достаточно сильной для территориальной экспансии, Сенат кишел «ястребами», поэтому, когда ребром встал вопрос защиты торговых интересов, американские политические элиты колебались недолго.

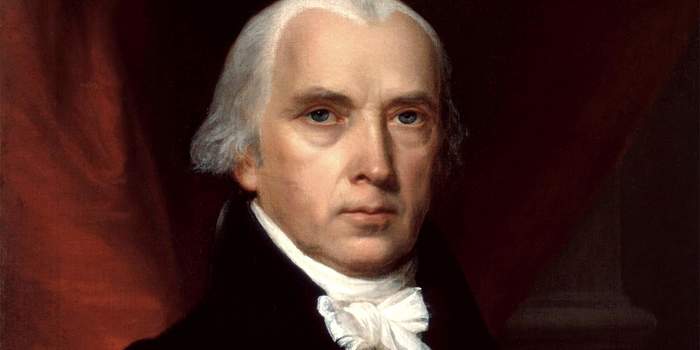

Восемнадцатого июня, через шесть дней после того, как Наполеон вступил в пределы далёкой России, его заокеанские сторонники объявили войну правительству короля Георга. Сейчас это может показаться смешным, но тогдашний президент Джеймс Мэдисон всерьёз планировал прогнать англичан ещё и из Канады — после чего включить её в состав США.

Как вы яхту назовёте…

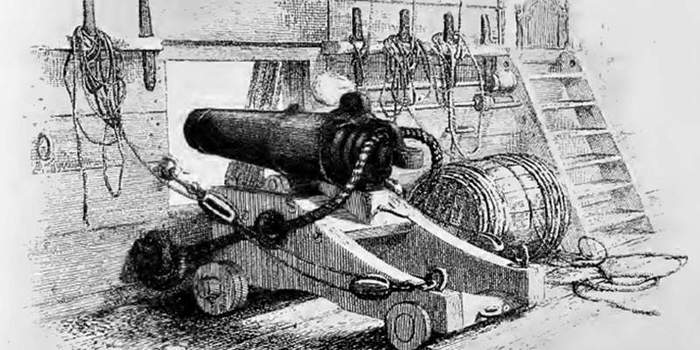

Инос Коллинз, ясное дело, был в таких больших делах лишь маленькой песчинкой, однако сидеть сложа руки в этом стремительно менявшемся мире он не хотел. О контрабанде пришлось забыть — в условиях военного времени это себе дороже. Да и не патриотично как-то. Решение нашлось быстро. Слегка переоборудовав корабль, он установил на него несколько шестифунтовых пушек, а также две 12-фунтовых карронады — довольно мощное вооружение для такого небольшого кораблика — и приобрёл каперский патент, дававший ему право захватывать американские корабли.

Осенью 1812 года Liverpool Packet вышел в открытое море под командованием капитана Джозефа Барса-младшего, в то время как сам Коллинз остался на берегу, чтобы осуществлять общее управление нелёгким бизнесом и вести пиратскую бухгалтерию. И как же споро пошло дело! За оставшиеся месяцы 1812-го и начало 1813 года юркий кораблик захватил около сорока американских «торговцев», которых затем препровождали в Галифакс или Ливерпуль и продавали с молотка.

Инос Коллинз, который и прежде не бедствовал, превратился в очень, очень зажиточного человека.

Однако, как нередко бывает в подобных случаях, фарт вечно не длится — в том же 1813 году Liverpool Packet сам стал жертвой атаки корсаров. Американский капитан по фамилии Шоу на своём корабле Thomas, который был чуть быстрее и чуть лучшее вооружён, захватил «рабочую лошадку» Коллинза. Корабль отправили в Портсмут, что в Нью-Гемпшире, где аналогичным образом выставили на торги. Его купило товарищество бостонских купцов, после чего судно переименовали в Young Teazer’s Ghost и вывели в море уже в качестве американского корсара.

Что же до капитана Барса, то его бросили в американскую тюрьму, а затем обменяли на пленных янки. По иронии судьбы, первым же кораблём, который Барс взял под командование по возвращении в Канаду, стал… американский корсар Thomas, который англичане захватили, пока капитан куковал на киче.

Такая вот рокировочка.

А вот Liverpool Packet, теперь известный как Young Teazer’s Ghost, казалось, на американской службе растерял всё свое везение. Бостонские торгаши, даже не отбившие его стоимости, вскоре сбыли корабль с рук в Портсмуте, где он получил от нового владельца уже четвёртое за годы службы имя — Portsmouth Packet. Именно под этим именем 5 октября 1813 года его захватили англичане, когда он охотился за британскими торговыми судами у канадского берега. Когда Portsmouth Packet доставили в Галифакс и выставили на аукционе, нашёлся только один сумасшедший, готовый купить его за любые деньги. Им оказался не кто иной, как Инос Коллинз. Его ставку никто всерьёз не оспаривал.

Корабль вернул себе старое имя — Liverpool Packet — и вновь вышел в море. Однако к тому времени пиратство уже не приносило былых барышей: торговцы смогли адаптироваться к новым реалиям и снабжали свои корабли серьёзным вооружением, а также всё чаще практиковали перевозки конвоями, из-за чего рейдерам-одиночкам с каждым днём всё труднее было возвращаться домой с добычей. За весь 1814 год корабль Коллинза захватил всего 14 неприятельских кораблей — в три раза меньше, чем прежде. В итоге владелец принял решение законсервировать его до лучших времён, а там и война закончилась.

За время активной службы бывший корабль работорговцев принёс своему владельцу несколько миллионов долларов чистой прибыли. Учитывая инфляцию, курс доллара в 1812 году по отношению к нынешнему составляет примерно один к 19. Таким образом, на «наши» деньги, Коллинз к концу войны заработал состояние, эквивалентное нескольким десяткам, а то и сотне миллионов долларов. После чего вложил их в бизнес, который и в наше время некоторые люди могут счесть узаконенной формой грабежа — банковское дело.

Ведь бывших пиратов не бывает.