Самурай смертельно верен господину и готов от любого чиха совершить сэппуку. Он наизусть знает кодекс бусидо «Хагакурэ», проводит время в созерцании сакуры и упражняясь в поэзии. Его катана разрубает дамасскую сталь, а огнестрельное оружие он всей своей самурайской душой презирает. Об этих и других заблуждениях — в нашем материале.

1. Самураи были невероятно преданы господину

Угу. Очень. Именно поэтому хроники японских феодальных войн крутятся вокруг увлекательной темы «кто кого и как первым предал». Как, впрочем, и хроники феодальных войн в любой части планеты.

В феодальном обществе верность сюзерену — идеал. Высокий и ценный. Настолько ценный, что всегда находились желающие конвертировать его во что-то более осязаемое. Статус. Земли. Золото. И сохранность собственной шеи.

Вовремя предать обречённого на поражение — это не только свинство, но и политическая мудрость.

Политически немудрые в играх престолов жили недолго, и с потомством у них не всегда складывалось.

Японцы в этом смысле — точно такие же люди, как и все прочие. Однако в то же время можно говорить о чуть более высоком уровне верности самураев по сравнению с воинами в других странах. В этом «виновата» особенность японского конфуцианства (по сравнению с китайским и корейским). Из японской версии, как говорят, выкинули начало «человечности».

В случае конфликта интересов семьи и власти китаец и кореец выберут семью. Даже если их за это казнят, их поступок будет восприниматься как достойный. Японец обязан выбрать «начальство», если будет приказ — почтительно принести головы членов семьи к ногам господина.

Разумеется, этому «идеалу» следовали очень не все и не всегда — но представления о должном были и остаются примерно такими.

Отсюда проистекают и японская помешанность на корпоративности и верности фирме, и случаи смертей от переработки, и то, за что японцев не любят другие жители Азии.

2. Самураи почитали кодекс бусидо по «Хагакурэ»

Начнём с того, что «Хагакурэ» — очень поздний текст. Цурамото Тасиро завершил этот сборник цитат самурая Ямамото Цунэтомо в 1716 году, во времена Лейбница, Дефо и Петра I.

Даже такой почитатель бусидо («путь воина» — кодекс самурая. — Прим.ред.), как Юкио Мисима, полагал «Хагакурэ» ироничным мифом и эстетством, родившимся из-за разочарования самурайского сословия в реалиях эпохи Эдо. А ведь этот писатель всерьёз попытался устроить военный путч во славу пути воина — и совершил сэппуку (ритуальное самоубийство, принятое у самураев. — Прим.ред.) после неизбежного провала.

К тому времени самураи уже сотню лет как не воевали — с кровопролитием покончил победивший в войнах род сёгунов Токугава.

Самураи служили чиновниками, подсчитывали коку риса, спивались сакэ, тайком занимались коммерцией или вовсе оказывались ронинами. В каковом качестве кто тупее — громил кабаки и промышлял вульгарным гопстопом, а кто поумнее — принимал активное участие в зарождении первых кланов якудза.

Для самурая, воспитанного на сказаниях о подвигах древности, этот мир был немыслимой пошлостью. Примерно как 90-е годы для советского офицера или учёного.

Разочарование в реальности и мечты о том, «как всё должно быть», и воплотились на страницах «Хагакурэ».

К жизни самураев времён феодальных войн этот текст имеет не больше отношения, чем книги Проханова, Суворова или, простите за выражение, Максима Калашникова — к истории СССР. Но идеи «Хагакурэ» упали в плодородную почву, помножились на юношеский максимализм многих читателей — и в этих рафинированных, вымышленных образцах «благородного стремления к смерти» находили вдохновение «самураи ХХ века».

Они вели японскую пехоту на русские и американские пулемёты в «банзай-атаки», совершали сэппуку по любому поводу и просто от тоски зелёной. И вообще вели себя настолько идиотски, что настоящий самурай времён расцвета сословия вспорол бы себе живот от позора за потомков. Ну или помер бы от смеха.

В «Хагакурэ» есть множество по-настоящему умных и мудрых мыслей. Но любая идея увлечёнными сторонниками доводится до фееричного абсурда.

3. Самураи были последователями дзен-буддизма

Дзен оказал большое влияние на самурайское сословие. Он оказался самураям и удобен, и полезен практически.

В отличие от более ортодоксальных школ буддизма Тэндай и Сингон, процветавших в эпоху Хэйан, дзен не требовал долгого штудирования многомудрых сутр. Ведь «истина не может быть передана писаниями и разговорами».

Зато можно днями пялиться на стенку. А если ещё и бочонок сакэ с собой захватить, то и вовсе замечательное времяпрепровождение получается.

Впрочем, это ирония. Практики дзен — вещь для воина нужная. Они воспитывали полезные на войне и в бою самодисциплину, терпеливость, внимательность, умение быть «здесь и сейчас», способствующие быстрой и точной реакции.

Но учение при всём его удобстве и полезности было лишь одним из многих вариантов религиозных взглядов самураев. И речь не про одновременно государственную и бытовую религию синто, которая с древности не всегда мирно, но уживается с множеством форм буддизма.

«Буддизмов» в Японии действительно немало. Это и придворные эзотерические Тэндай и Сингон, и «народный» культ Чистой земли будды Амида, и революционное учение Нитирэна, которое вело в бой монахов «икко-икки» и крестьян-повстанцев. Самураи в целом склонялись к учению дзен, но среди них хватало последователей и других учений Восьмеричного пути.

Более того, на пике феодальных войн появилось огромное число самураев-христиан. В основном католиков. Ведь Япония познакомилась с европейцами на пике могущества Испании — и первым проповедником христианства на островах стал Франциск Ксаверий, один из основателей ордена иезуитов. Новое учение распространялось стремительно — благодаря покровительству южных даймё (крупнейших военных феодалов средневековой Японии. — Прим.ред.), заинтересованных в торговле с испанцами и португальцами, и стараниям великого полководца Оды Нобунаги, увлечённого европейским оружием и технологиями.

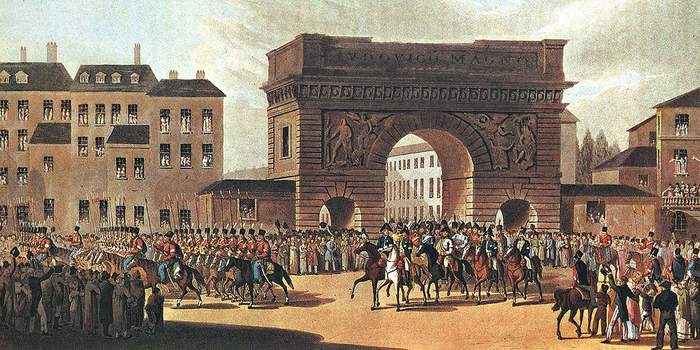

Популярность католицизма была настолько широкой, что уже объединивший Японию Тоётоми Хидэёси начал его ограничивать, опасаясь чрезмерного влияния могущественных европейцев. Но, несмотря на санкции, во время вторжения в Корею чуть ли не целое крыло японской экспедиционной армии было сформировано из самураев-христиан. А накануне решающей битвы при Сэкигахаре католиками были 15 могущественных даймё. Остров Кюсю в какой-то момент едва не оказался в основном христианским.

Желание закрыть страну, искоренить оппозицию и опасения перед колониализмом привели к жесточайшим гонениям на христиан при власти Токугавы. Католицизм из самураев вытравливали в буквальном смысле огнём и мечом. В целом успешно, несмотря на восстания и отчаянное сопротивление. Но эпоха самураев-христиан в истории Японии была.

4. Самураи были страшными эстетами

Японская культура вообще весьма эстетична. Но в годы своего зарождения, да и далее, самурай и культура были вещами не слишком близкими. Если не сказать наоборот.

По-настоящему страшными эстетами были и остаются придворные аристократы, так называемые кугэ. Самураи, правившие и воевавшие в провинциях, забрали у них власть как раз потому, что те слишком уж увлеклись придворными интригами, сочинением куртуазных стихов и любованием осенней луной.

Аристократы были очень недовольны амбициями «грязных невежественных вояк, больше похожих на варваров эмиси», пусть и дальних родственников императорской фамилии. Но хладное железно в смысле практической власти куда надёжнее и эффективнее самых утончённых стихов.

За семь веков господства самураев их высшие слои тяготели к образцам высокой культуры и эстетики, упражнялись в стихосложении и церемониях, но всегда оставались прежде всего воинами. А основная масса и вовсе предпочитала забавы приземлённые и насквозь общечеловеческие. Как в старом анекдоте про «у них сакэ, гейши и катаны — а у нас бухло, бабы и поножовщина».

С другой стороны, именно самураям и их увлечению дзеном мы обязаны тем, что сейчас называют японским стилем в дизайне: лаконичным, строгим и утончённым в своей подчёркнутой простоте. Эстетика эпохи Хэйан и аристократов кугэ была гораздо более вычурной.

5. Самураи предпочитали спать друг с другом

Порой из существования в самурайском сословии явления под названием «сюдо» делают широкие и далеко идущие выводы. Кто-то умиляется широте взглядов, кто-то проходится на тему «да они же там все…».

На практике это явление существовало и было достаточно обычным — но никоим образом не было общепринятым и тем более «обязательным». Японцы просто полагали и полагают сие явление одной из обычных сексуальных практик.

Распространению сюдо способствовал идеал мужской внешности, восходящий ко всё той же аристократии кугэ и далее к образцам китайского образованного сословия. Настоящий мужчина, в японском понимании, — не брутальный мужик, а утончённый и высококультурный аристократ. По внешности которого не всегда понятно, какого он пола.

Самураи были людьми суровыми, но эта эстетика влияла и на их вкусы. Ну а распространённость подобных отношений в буддистских монастырях (как в любых иных монастырях, и вообще местах постоянного обитания людей одного пола) передавалась через духовных наставников бравым воинам.

Но общепринятой крепкой мужской скрепой самурайства сюдо не был. Что не мешало этой традиции шокировать даже по-средиземноморски привычных к разному испанцев и португальцев.

6. Единственно достойной смертью для самурая было сэппуку

Порой приходится читать, что самураи чуть ли не мечтали поскорее вспороть себе живот кинжалом для пущей самурайскости и пафосности.

Разумеется, это такой же романтический бред, как и «жаждавшие поскорее попасть в чертоги Вальгаллы» викинги.

Процедура эта весьма и весьма неприятна. Жуткая, жгучая боль, кровища, кишки… Не случайно практически обязательной частью церемонии стало срубание секундантом головы после первого же разреза. Из соображений гуманизма и эстетики.

На деле сэппуку в эпоху феодальных войн совершали из совершенно практических соображений. В силу сложившихся традиций выкуп пленных по европейскому образцу не слишком практиковался. Вместо него пленных просто убивали и подносили головы сюзерену. Или не просто — сначала поглумившись. Посему многие предпочитали опередить врага и решить вопрос самостоятельно.

Почему именно так? Похоже, что попросту в силу… моды. Так убил себя знаменитый даймё Минамото-но Ёримаса после поражения в войне Гэмпэй — ставшей легендарной и вообще самурайским эпосом. Остальные решили: чем мы хуже? И понеслось.

Во времена сёгуната Токугава ритуал был почётной, не позорящей казнью. Примерно соответствовавшей расстрелу вместо повешения, или срубанию головы мечом вместо топора. От казнимого не требовалось слишком увлекаться процессом — важен был сам факт соблюдения условностей. Порой вместо кинжала и вовсе выдавали веер, которым символически касались живота — после чего теряли голову, но не честь.

7. Путь простолюдина в самураи был невозможен

В разные времена — очень по‑разному.

Первые самурайские фамилии по сути были продолжением придворной аристократии кугэ, часто с каким-нибудь из императоров в качества предка. Теми, кто не интриговал и эстетствовал в столице, а воевал с варварами или подавлял восстания. С другой стороны, в самурайское сословие снизу мог угодить любой достаточно смелый, удачливый и решительный простолюдин.

Времена древние, нравы простые, несмотря на всю столичную утончённость.

В итоге всё пришло к разделу Японии между двумя большими самурайскими группировками во главе с домами Тайра и Минамото — оба рода, естественно, восходили к императорской семье. Они увлечённо резали друг друга в промышленных объёмах, пока Тайра не кончились, а Минамото не получили власть с титулом сёгунов.

Затем последовали времена процветания выживших фамилий, не слишком многочисленных, — которые потом всё равно расплодились, учинили множество феодальных войн и дожили до эпохи Сэнгоку, или «воюющих стран». Это было время, когда вся Япония превратилась в мешанину дерущихся феодальных домов.

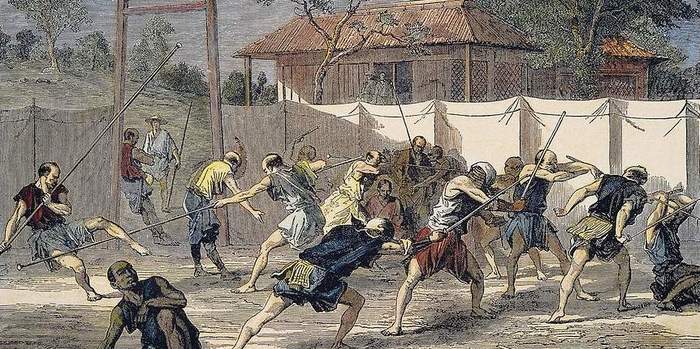

Чем дальше, тем больше старые форматы битв немногочисленных конных дружин потомственных самураев сменялись массовыми полевыми сражениями с толпами простой пехоты. Как в Европе. Иначе самураи слишком быстро кончались.

Массовые сражения, массовые потери. Всем нужны воины, а плох тот босоногий асигару (лёгкая пехота в средневековой Японии. — Прим.ред.), который не мечтает стать даймё. Самурайский титул стали раздавать направо и налево. Лишь бы воевали лихо и смело.

Объединивший Японию Хидэёси и сёгун Токугава снова закрутили гайки и запретили «производство» новых самураев. По некоторым версиям, даже экспедицию в Корею Хидэёси организовал не столько ради завоевания Китая, сколько чтобы излишки самураев там попросту перебить. Но даже после поражения экспедиции и резни в последних феодальных войнах при Токугаве число самураев оставалось ужасающим. Напоминая шляхту Речи Посполитой, испанских идальго или грузинских князей. Немало самураев, подобно мелкой шляхте, сами пахали землю, чтобы попросту не умереть от голода.

Первая перепись населения в эпоху Мэйдзи во второй половине XIX века обнаружила в Японии немногим менее двух миллионов самураев. Семь процентов населения.

От нищеты и бессмысленности существования огромного воинского сословия в прочно замирённой стране множество самураев так или иначе стали ронинами, понемногу влившись в число купцов, ремесленников, крестьян и бандитов. Вместе с ними самурайские ценности отчасти передались и всем прочим социальным слоям.

8. Самураи презирали огнестрельное оружие и добровольно от него отказались

Презирали. Так сильно, что к концу XVI века японцы, по оценкам европейцев, обладали самым многочисленным в мире корпусом аркебузиров, насчитывающим десятки, если не сотни тысяч стволов.

Именно залпы огнестрельного оружия при поддержке формаций пикинёров стали залогом побед в последних великих феодальных войнах. Даже самые сильные кланы — как Такэда, пытавшиеся делать ставку на кавалерию, — проиграли.

А затем армии самураев с пиками и аркебузами прошли всю Корею, обозначив угрозу Китаю. Только господство на море гениального Ли Сунсина, яростная партизанская война корейцев и армии китайской империи Мин сумели переломить ситуацию.

Японские самураи мгновенно оценили пользу новинки «длинноносых варваров». И организовали массовое производство примитивных и простых в использовании аркебуз, стрелять из которых можно было научить любого деревенского олуха. И понеслось.

После окончания феодальных войн огнестрельное оружие простолюдинам запретили (с исключением для охотников). Самураям же не столько запретили, сколько вусмерть зарегулировали производство и продажу.

Ну а в быту, к примеру при общении с грабителями, меч — куда быстрее и надёжнее, чем фитильная аркебуза или пистоль. А импорт всё более совершенных европейских образцов, которые можно носить готовыми к выстрелу, был категорически запрещён.

Зато после возобновления импорта оружия самураи толпой бросились покупать револьверы и прочие полезные в хозяйстве вещи. Тоже от большого презрения к огнестрельному оружию.

Нет, были и совсем больные на головушку традиционалисты, трясшие дедовскими катанами в праведном гневе про бездуховный огнестрел — но множеству более практичных самураев их радикализм был не слишком интересен. К примеру, Сакамото Рёма, одному из создателей новой Японии.

9. Катаны были супероружием, превосходившим мечи других стран

Катаны разрубают всё. Вообще всё. Даже небо, даже винтовку, даже рельсу. Вдоль.

На самом деле, нет.

Начнём с того, что такое катана и откуда она взялась.

Катана — это слегка изменённый тати, длинный меч. Она имеет изогнутую форму и длинное лезвие именно для того, чтобы всаднику было легче наносить секущий удар из седла.

Поначалу тати были вспомогательным оружием. Ранние самураи — люди не меча, а стрелы. Они действовали в качестве конных лучников и очень этим гордились. Катана появилась как адаптация тати для преимущественно пешего ношения в более мирных условиях.

Культ катаны возник позже появления, и даже золотого века самурайского сословия. А до абсурда и маразма дошёл уже в ХХ веке стараниями японских кинематографистов и европейских фанатов японской культуры.

Ещё в начале ХХ века катаны считались в Японии оружием отчаянно дедовским. Члены почтенных самурайских фамилий ставили старинные клинки на европейские сабельные гарды, чтобы не отстать от времени.

Только рост национализма, армейского фанатизма и помешательство на «самурайских традициях» возродили увлечение катанами. Все бросились переставлять клинки обратно на традиционные рукояти. А промышленность освоила массовое производство сингунто — стандартных армейских мечей для пущей самурайскости и национального самосознания.

Что же до качества — сложнейшие изыски японских кузнецов были призваны не создавать суперсабли для разрубания всего, а хоть как-то исправить беду с отвратительным качеством японского железа.

Как только появилась возможность закупать европейское сырьё — за неё ухватились руками и ногами. Толедская сталь оказалась куда лучше любых изощрений японских мастеров. Оные мастера очень горевали, когда Токугава пресекли торговлю с внешним миром.

Вот катана хорошего мастера из европейского железа — да, оружие, превосходящее многие неяпонские образцы. Но в целом катана супероружием никоим образом не является. Особенно массовые образцы времён пика феодальных войн эпохи Сэнгоку, когда самураи были бесчисленны, и всем срочно были нужны мечи. Желательно побыстрее и подешевле.

Зато катана с её приспособленностью к быстрым секущим разрезам очень эффективна против противника без доспехов. Каковыми и были самураи, ронины, простолюдины и бандиты мирной эпохи Токугава — когда изогнутые мечи и стали главным символом и воплощением духа самурайского сословия.

10. Все самураи владели боевыми искусствами

Далеко не все и не всегда.

Естественно, верхушка самурайского сословия старательно постигала премудрости боевых искусств. Для воинов кланов тоже организовывалось обучение. Но чем дальше от даймё, дальше земли и ниже статус, тем труба ниже и дым жиже.

В эпоху Эдо, когда настал долгий мир, всё стало ещё более индивидуально. Многие из огромного сословия самураев попросту ни разу в жизни не пользовались оружием по прямому назначению. Кто-то нанимал преподавателя или учился в додзё, кто-то и этим пренебрегал — часто из-за отсутствия лишних денег.

Войны кончились, буйных дураков было не так много, как в фильмах Куросавы, мечи давно стали признаком сословной принадлежности. Так зачем терять время?

Среди поздних самураев были как великие фехтовальщики, так и люди, имевшие представление о владении мечом в основном в теории. Как всегда и везде при наступлении более-менее спокойных и цивилизованных времён.

Но и в эпохи феодальных войн уровни владения оружием среди самураев отличались очень сильно. И большинство воинов вряд ли можно было назвать мастерами меча и других полезных для причинения вреда ближнему предметов.

Самурайское сословие официально закончило своё существование в 1873 году решением императора. Верхи самураев получили титулы европейского образца, прочие стали нетитулованным дворянством сидзоку — кто-то потомственным, а кто-то и нет.

Самурайские фамилии играли большую роль в жизни имперской Японии до конца Второй мировой войны. Немало влиятельных лиц и по сей день возводят свою родословную к этому сословию. Но в целом и ценности, и кровь самураев давно уже распространились среди всего японского народа.

Учитывая численность поздних самураев, найти в Японии человека без хотя бы небольшой «самурайскости» затруднительно. И пусть это уже не выливается в завоевательные походы и резню «гайдзинов» — по крайней мере пока что, — в значительной степени и современная японская массовая культура проникнута всё тем же духом и ценностями. Отваги, верности, достоинства, превозмогания, служения — и тому подобного. В чём реальные самураи преуспевали далеко не всегда. Но по крайней мере полагали это идеалом и образцом поведения и передали этот идеал своим потомкам.

Источник: warhead.su