Кто такие гренадеры: могучие великаны военной истории

Многие почему-то зовут их гренадёрами. Это ошибка, но возможно, в таком наименовании подсознательно отразилась сама суть этого рода войск. Ведь гренадеры всегда были не прочь надрать пятую точку любому противнику.

Боевая новинка

Что делали солдаты, когда сходились на поле боя? Обычно били друг друга разнообразным холодным оружием, стреляли — сначала из луков, затем из ружей. Но все эти средства уничтожения неприятеля были, если можно так выразиться, слишком «точечными». Полководцы нуждались в чём-то более ужасающем, уничтожающем сразу множество бойцов врага. Эту проблему отчасти решала артиллерия, но пушки тяжёлые, их сложно перетаскивать на новые позиции, да и стреляют они не слишком часто.

И тогда изобрели ручную гранату.

Гренадеры выходят на поля сражений

Первенство в изобретении гранат, не смущаясь, присваивают себе китайцы. Но что в действительности происходило в глубокой древности на просторах Поднебесной империи, мы не знаем. Зато есть точные документы, что уже во второй половине XVI столетия в Европе придумали и начали использовать шарообразные ручные бомбы из металла, глины и стекла. Начиняли их порохом и пулями.

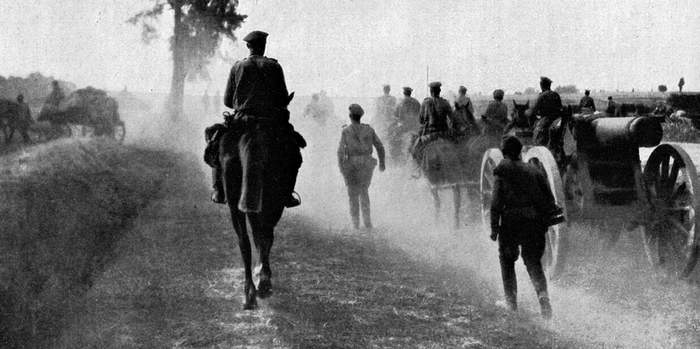

Во время Тридцатилетней войны, когда европейцы увлечённо резали друг друга за священное право не слушаться папу римского, гранаты уже неплохо помогали им в этом кровавом деле. Но создание гренадерских частей произошло чуть позже. В 1667 году гренадеры как отдельный род войск появились во французской королевской армии.

Теперь это были специально обученные солдаты, сильные и высокие. Они тренировались в метании и бросали гранаты — которые тогда на французский манер назывались гренады (от чего и произошло название — «гренадЕр») — гораздо дальше, чем простые пехотинцы‑стрелки.

Изобретение французов оказалось крайне эффективным. Буквально в течении десятка лет его переняло большинство европейских армий. Действительно — глупо оставлять войска без поддержки «гранатомётчиков», в то время как противник будет забрасывать твоих солдат несущими смерть чугунными шарами.

В митрах, но не епископы

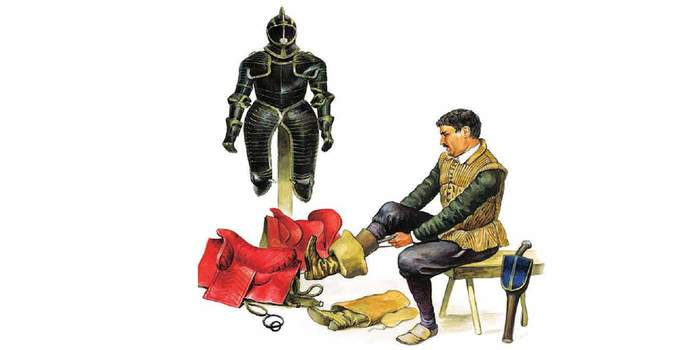

Естественно, в эпоху увлечения яркой и эффектной военной формой не могли обойтись без того, чтобы придумать особые гренадерские отличия. Главным признаком «гранатомётчика» стала его шапка. Писатель Джон Эвелин уже в 1678 году так описывал шапки английских гренадер: «У них высокие жёсткие головные уборы, украшенные вензелями и коронами, похожие на те, что носят турецкие янычары».

Причина появления столь экзотической шляпы простая — в XVII столетии главными головными уборами армии были роскошные шляпы с большими полями, украшенные султанами и плюмажем (наверное, все помнят, какие шляпы носили мушкетёры — вот именно такие). В XVIII веке им на смену пришли треуголки.

Но и те и другие отличались одной особенностью — размером. Размахиваться и бросать тяжёлую гранату в такой шляпе было крайне неудобно — она наползала на глаза в самый неудачный момент или во время броска; а зацепив поля шляпы рукавом мундира, солдат мог просто сбить её на землю.

Высокие гренадерские шапки лишились этого недостатка. Они были без полей, и зацепить их во время метания гранаты стало практически невозможно. Кроме того, шапки украшали вышивкой, гербами, металлическими налобниками, сверкавшими на солнце, и они не только радовали глаз любого полководца, но и позволяли быстро определить, где же в дыму сражения находятся наши гренадеры.

Такая шапка из-за сходства с головным убором епископов очень скоро получила шутливое название «митра». Шутка прижилась и стала официальным термином.

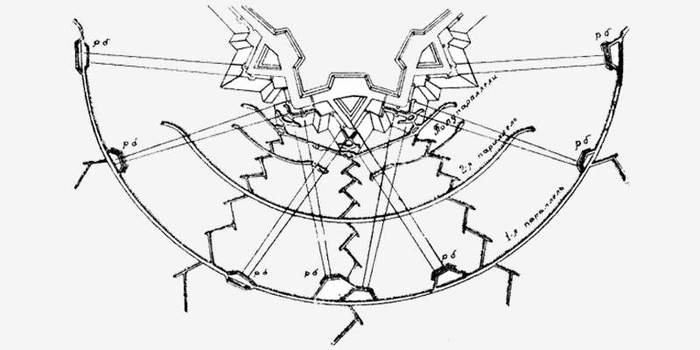

Тактическое использование

Каждый гренадер носил с собой особую гранатную сумку на перевязи через плечо. В этой сумке хранилось всего несколько гранат, поэтому особо долго метать их в неприятеля не приходилось. Сделав несколько бросков, гренадеры брались за ружья и шли в атаку.

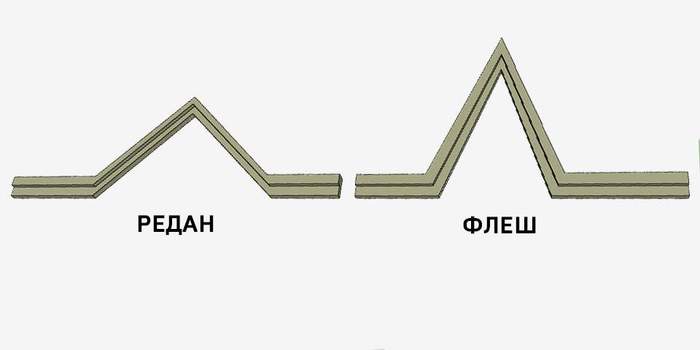

Наиболее эффективным считалось применение гранат против возводимых на поле боя временных деревоземляных укреплений.

Во второй половине XVIII века «гренады» быстро вышли из употребления. Выучка пехоты и совершенствование кремнёвых ружей позволили значительно увеличить темп стрельбы. При использовании линейной тактики это давало полководцам возможность обеспечить необычайную плотность огня. Но гренадеры сохранились в качестве отборных войск.

В них по-прежнему брали самых рослых, сильных и выносливых, а гренадерские полки ставили на самых ответственных местах боевого порядка. Когда на противника неумолимо надвигалась плюющаяся ружейным огнём стена могучих великанов, уже одно это могло заставить вражеских солдат отступить.

Ну и конечно же, в ближнем бою гренадер чаще всего заметно превосходил среднего пехотинца.

Но «гренады» не исчезли совсем. Когда у полевых войск их отобрали, они превратились в крепостное оружие и применялись при защите укреплений вплоть до конца XIX века.

Гренадеры в России

Первые гренадерские роты появились в потешных полках Петра ещё в 1694 году. Были гренадеры и в полках «иноземного строя». Спустя десять лет царь, положительно оценив результаты применения гранат в боях, ввёл гренадер в состав всех армейских пехотных полков. А в 1708 году началось создание особых гренадерских полков. Впрочем, после Петра их расформировали. Четыре гренадерских полка вновь появились в русской армии в 1756 году — перед началом Семилетней войны.

Число этих полков постоянно увеличивалось. Ведь армии, которая пользовалась линейной тактикой, требовались самые отборные части — основа боевого порядка. Самые обученные, стойкие и дисциплинированные. Так, Екатерина II за время своего правления увеличила число гренадерских полков до 11. Последние гренадерские полки образовали уже в XIX веке, в 1856 году — в составе Кавказской гренадерской дивизии.

Старейший и самый прославленный русский гренадерский полк назывался Бутырский. Имя он получил от Бутырской слободы — именно там находились полковые квартиры в XVII веке. Создали его в 1642 году как полк «иноземного строя». Он успел поучаствовать во многих войнах и кампаниях неспокойного XVII века и поддержал Петра во время стрелецкого мятежа. При Екатерине «бутырцы» оказались на Кавказе.

В 1827 году, после героического штурма Эривани (Еревана), полк получил имя Эриванского гренадерского.

Гренадерские части не исчезли из современных армий. Многие гвардейские формирования до сих пор носят имя гренадерских — например, известные панцергренадерские бригады в составе бундесвера. Во французской армии сохраняются гренадеры-вольтижеры, ведущие свою историю со времён Наполеона. Старейший полк армии Индии тоже называется гренадерским.

Возможно, в будущем гренадеры вновь окажутся элитой. Или же просто останутся частью истории — удивительными великанами, выносливыми и суровыми воинами давних битв и сражений.

Источник: warhead.su