Ликбез: что такое Второй рейх

Представьте себе Российскую империю, где в Петербурге сидит царь, а в Новгороде, Твери, Рязани и других княжествах спокойно живут местные князья, правят по своим законам и имеют отдельные армии. Странно, да? Но Германская империя была устроена именно так.

Германия становится империей

Восемнадцатого января 1871 года уже никто не сомневался, что Франция проигрывает войну с Пруссией. Французская армия отступала, ключевые сражения были проиграны, а Париж — окружён. Пруссаки стояли в Версале, старинной резиденции французских королей. Именно в там, в Зеркальной галерее Большого дворца, в этот день провозгласили создание одного из самых мощных государств Европы и всего мира — Германской империи.

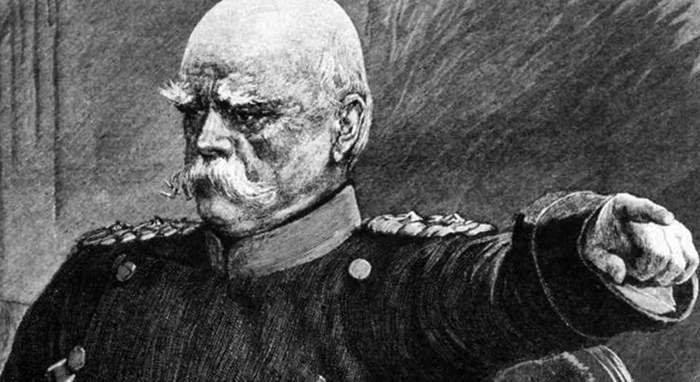

Но этому великому событию предшествовали десятилетия трудов. Не все верили, что Пруссия сможет объединить Германию. Но национальный подъём немецкого народа и железная воля прусского канцлера Отто фон Бисмарка победили сомнения.

Германский союз

В 1815 году на Венском конгрессе, решавшем судьбы Европы после низвержения Наполеона, решили восстановить союз мелких германских государств. Этого требовали и сами немцы, которые уже ощущали себя единым народом, и интересы торговцев с промышленниками. Сыграло свою роль и стремление двух самых сильных немецких государств — Австрийской империи и Прусского королевства — перетянуть на свою сторону мелких правителей.

Союз стал конфедерацией независимых немецких государств и включал в свой состав три десятка государств. Общим органом управления союза назначили бундестаг, в котором по праву старшинства председательствовал представитель Австрии.

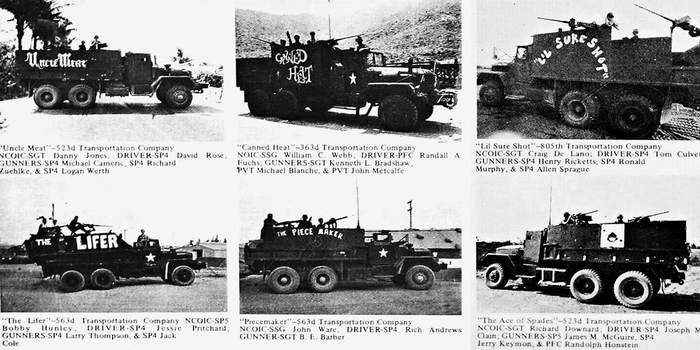

Германский союз должен был выставлять собственную армию. Правда, на практике немецкое военное единство сильно осложнялось нерешёнными проблемами подчинения, разнообразными условиями и тонкостями, и наконец, желанием более сильных партнёров подмять управление более слабыми, и наоборот — стремлением малых государств сохранить управление собственными контингентами. Причём небольшие страны отправляли в единое войско совсем немного солдат. Великое герцогство Люксембург — всего 55, а графство Гессен-Гомбург — 200. Союзные крепости — Майнц, Люксембург, Ландау, Раштатт, Ульм — обороняли западную и южную границу конфедерации.

Великогерманский или малогерманский путь?

В 1848 году началась «Весна народов» — общеевропейский подъём демократических и национальных движений. Германия не стала исключением, там случилась Мартовская революция.

Почти повсеместно народ вышел на улицы с требованиями демократии и созыва общегерманского парламента. Сопротивляться столь массовым выступлениям против абсолютистской власти было никак невозможно, и правительства пошли на уступки. Были приняты конституции, а в мае во Франкфурт съехались депутаты Национального собрания.

Одним из главных вопросов общенемецкого парламента стало объединение Германии. Депутаты были уверены в грядущем единении — в частности, проголосовали за создание единого Рейхсфлота и даже закупили для него кораблей. Однако проект единой Германии забуксовал.

Главной проблемой стал выбор между «великогерманской» и «малогерманской» программами. Одна предполагала объединение не только немецких земель, но и всех владений Габсбургов, включая страны славян и мадьяр, под скипетром австрийских Габсбургов. В другой версии речь шла только об объединении немецких земель во главе с Пруссией.

В итоге мнение большинства склонилось к пропрусскому проекту. Весной 1849 года депутаты предложили королю Пруссии Фридриху-Вильгельму IV корону императора. Однако Фридрих-Вильгельм заявил, что от «выросшего на почве революции» собрания он корону не примет и возглавит страну только с одобрения других германских правителей.

От революции до войны

Представители народа не потеряли куража, и в мае 1849 года обратились к ландтагам всех земель с призывом одобрить общую конституцию Германской империи. Фридрих-Вильгельм в ответ решил, что пора и честь знать — и отозвал прусских депутатов из парламента. Затем король приказал разогнать Национальное собрание, заодно подавив народные выступления в его защиту.

Революция в Германии завершилась. Началась эпоха реакции и преследования сторонников единой Германии, которые считались злостными бунтовщиками.

Всё изменилось, когда на трон Пруссии в 1861 году вступил новый король — Вильгельм I. В следующем году он назначил главой правительства Отто фон Бисмарка — будущего создателя Германской империи. Бисмарк с самого начала выбрал малогерманский путь объединения и провозгласил, выступая перед депутатами прусского ландтага:

Не высокопарными речами и голосованием большинства, но железом и кровью решаются великие вопросы современности.

Это означало, что объединение Германии возможно лишь с твёрдой опорой на военную силу Пруссии. Иными словами — войну. Кровопролития не заставили долго ждать.

Железом и кровью

В 1866 году началась австро-прусская война. Кампания была спровоцирована Бисмарком из-за «голштинского вопроса» — контроля над территорией отобранного у Дании герцогства Гольштейн. Пруссия начала войну, а бундестаг поддержал Австрию и принял решение, что другие немецкие государства выставят свои армии против пруссаков. Это не помогло. Австрия была стремительно разгромлена, а Германский союз развалился.

После победы Бисмарк создал новую конфедерацию — Северогерманский союз, в который не вошли Австрия, Бавария и другие южные немецкие земли.

Но окончательное объединение Германии произошло лишь после победы войск союза в франко-прусской войне 1870–1871 годов. Для войны против западного соседа к северным немцам присоединились южные. Так что в Версале собрались представители всех немецких государств, кроме Австрии. Именно они преподнесли Вильгельму I корону первого императора Германии. Так началась история Второго рейха.

Странная империя

Конституция 1871 года устанавливала для нового государства довольно специфические принципы устроения.

Империя была единым государством, но одновременно считалась федерацией всех прежних королевств, герцогств и княжеств. Во главе государства стоял Германский император, он же король Пруссии.

Прусская экспансия и Германская империя. Синие территории контролировались в 1806; зеленые территории были присоединены в 1815; голубые территории были присоединены после Австро-Прусской войны 1866 года; желтые территории присоединены в 1871

Пруссаки получили самую значительную долю мест в бундесрате — союзном совете. Председательство в совете и руководство его делами принадлежали министру-президенту, являвшемуся одновременно канцлером. Он назначался императором. Император же назначал ряд других высших чиновников — от консулов до руководителей почтовой службы.

Остальные короли, герцоги и князья утратили права суверенных правителей, но сохранили титулы, государственное содержание и власть во внутренней политике своих владений. Впрочем, государства не имели права выхода из состава империи и не могли быть исключены из неё. Также они полностью отказывались от независимой внешней политики и отдавали в руки имперских властей суды, налоги, таможню, пути сообщения и право денежной эмиссии.

Баварское королевство сохранило собственную армию с отдельной униформой и символикой. Саксонский король оставался главой саксонской армии и имел право пожалования чинов не выше генеральских. Войска остальных государств вошли в состав общеимперских сил, ядром которых стала прусская армия. При этом все германские военные части до конца Второго рейха носили две кокарды — общую, чёрно-бело-красную, и местную, цветов своего государства.

Империя и церковь

После создания империи в Германии сохранилась влиятельная сила, претендовавшая на значительную роль в обществе, — католическая церковь. В отличие от протестантских церквей, её центр управления находился за пределами рейха, и его нельзя было контролировать. Тогда правительство Бисмарка в 1871 году начало политику «Культуркампф» — «борьбы за культуру», которая на деле оказалась борьбой с влиянием католической церкви и связанной с ней влиятельной Католической партии центра.

Дипломатические отношения с Ватиканом были разорваны. Орден иезуитов — верный сторонник папства — изгнали из Германии. В стране отменили церковную регистрацию брака. Церковь лишилась своих школ, которые стали светскими настолько, что там даже прекратили преподавать Закон Божий. Теперь священнослужителей на посты епископов назначало государство.

Но сопротивление католической части немцев не удалось сломить. Католическая партия центра сохраняла большое представительство в рейхстаге. Так что в 1878 году Бисмарк решил пойти на мировую — смягчил законы против Римской церкви и договорился с новым римским папой Львом XIII.

Конец Второго рейха

В любой другой стране система государственного устройства и армии, подобная Второму рейху, легко могла привести к хаосу и спорам «кто за что будет отвечать». Но у немцев она работала, причём весьма эффективно. Германская империя пала только по результатам невероятного напряжения мировой войны — после того, как власть в Берлине перешла в руки революционеров. Она просуществовала всего сорок семь лет.

Удивительный факт — нынешнее государственное устройство ФРГ с широчайшими правами федеральных земель во многом основано на политических традициях, заложенных в Зеркальной галерее Версаля в 1871 году.

Источник: warhead.su