Тайны гражданской войны в Колумбии

Больше автоматов и кокаина! Несколько десятилетий в Колумбии бушевали гражданские войны. Кто и с кем там воевал — и какая роль в этом была у наркомафии и ЦРУ? Мы разобрались.

Гордиев узел гражданских войн

Практически более чем полвека Колумбия не вылезала из гражданских войн. С 1948-го до начала 60-х там бушевал конфликт, известный как La Violencia («Насилие»), формально — между либералами и консерваторами. Маховик насилия той войны метко описывают слова: «Matar, rematar y contramatar».

Смысл понятен: по-испански matar — убить.

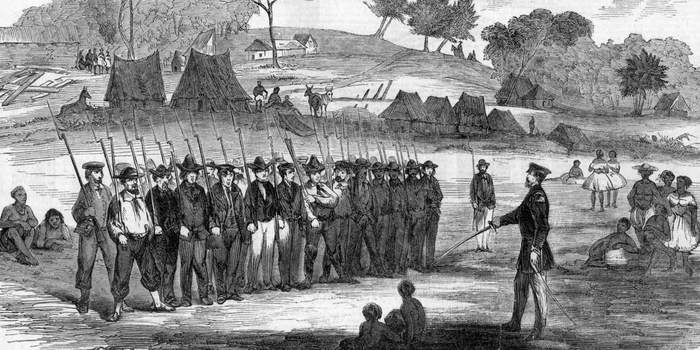

После короткого перерыва гражданская война продолжилась — и шла до 2016 года. В ней участвовали несколько сил. Во-первых, левые. Их представляли, прежде всего, Революционные вооружённые силы Колумбии (FARC), а также ещё ряд организаций.

Во-вторых, правительство Колумбии, которое действовало при поддержке США и ряда других стран.

В-третьих, правые. В первую очередь — Объединённые силы самообороны Колумбии (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC).

Вся эта война накладывалась на войну с наркокартелями, а также их войну между собой. Основными игроками были Медельин и Кали, которые создавали свои силовые структуры, либо действовали в альянсе с кем-то.

Сейчас эта странная война формально закончилась, но оставила вопросы.

В «Городе вечной весны»

Колумбия — это сельскохозяйственная страна, которая экспортирует много кофе, фруктов и тому подобных продуктов. Но в последние десятилетия она ассоциируется именно с производством и трафиком кокаина.

Большая часть коки выращивалась и проходила первичную обработку в Перу и Боливии, где из листьев делали полуфабрикат — пасту. А вот кокаин получали уже в лабораториях Колумбии. Для этого требовался эфир. Именно по объёмам ввезённого эфира удалось примерно посчитать, сколько в стране производится волшебного порошка.

«Медельинский картель» — это условное название для союза нескольких крупных наркопроизводителей. Кроме Пабло Эскобара там действовал мощный клан Очоа, а также Хосе Гонсало («Мексиканец»).

А неонацист Карлос Ледер по кличке «El Aleman» («немец»), который долго прожил в США и имел там связи, первый занялся доставкой в Штаты порошка в больших объёмах.

Параллельно с картелем производством порошка занимались и «мелкие фирмы», каждая из которых ставила на упаковках свою торговую марку. Картель ставил целью монополизировать поставки, поэтому грузы были сборными. «Медельинские ллойды» страховали мелким производителям их грузы — на случай захвата партии.

В начале 1986 года город погрузился в хаос войны. По слухам, отправленный в США большой груз захватили, а картель почему-то не стал выплачивать страховку. В ответ «мелкие пайщики» начали похищать и убивать членов организации.

Страна, где водятся бегемоты

Бразилия, как известно, страна, где живёт много диких обезьян. А в Колумбии есть дикие бегемоты. «Не может быть! — воскликнете вы. — Бегемоты же водятся в Африке». С некоторых пор — и в Колумбии. В своё поместье «Неаполь», южнее Медельина, их вместе с другими представителями африканской фауны завёз Пабло Эскобар. После 1993 года поместье разграбили, многие дикие животные погибли или были съедены, но бегемоты выжили и расплодились. Сейчас их там уже несколько десятков.

El padrino стал легендой ещё при жизни. Анекдот, как он грелся в горах, сжигая доллары, экранизировали в «Тройной границе» (правда, там это делают американцы). Пабло купался в роскоши и при этом тратил большие средства на благотворительность.

Один персонаж в фильме «Кокаин» называет себя El Magico. Это не выдумка режиссёров — наркобароны сами себя называли «волшебниками». Но Пабло порой ощущал себя не просто волшебником: «A veces soy Dios, si digo que un hombre muere, muere el mismo dia». («Иногда я бог. Если я говорю, что человек умрёт, он умрёт в тот же день». — исп.).

Колумбийцы очень религиозны, но католицизм там своеобразен. Реальная ситуация: в церкви человек молится богу — он очень нервничает, поскольку ему завтра нужно проходить таможню. И в случае успеха он обещает Богу десять процентов…. Хорошо, двадцать!

Римляне, принося жертвы, говорили богам Do ut des («Даю, чтобы ты дал»). Похоже, колумбийцы унаследовали от римлян эту практичность.

Мафия против партизан?

Каким же образом медельинскому картелю удалось устроить масштабные поставки кокаина в Штаты и что потом произошло? Есть точка зрения, что в этом колумбийцам помогло ЦРУ — чтобы эти средства затем использовать для борьбы с левыми повстанцами. После эпичных провалов на Кубе и Никарагуа не хватало только, чтобы на континенте всё посыпалось как домино. Действительно, в начале 80-х в Колумбии фактически возник союз между наркомафией, чиновниками и армией, созданный для борьбы с повстанцами, которые контролировали до 40 процентов территории страны.

Примерно в середине 80-х США развернулись на 180 градусов и объявили войну наркотикам. По одной из версий, причиной было то, что они заигрались в «грязные войны» с несколько странным финансированием. Нужно было подчистить концы: убрать либо упрятать в тюрьмы тех, кто много знал. И выглядеть при этом рыцарями на белом коне.

Но так ли всё было?

В 80-е годы американская политика в Колумбии исходила из двух постулатов. Во-первых, Колумбия считалась самой стабильной демократией в Латинской Америке. Во-вторых, страна рассматривалась как зона бедствия, где повстанцы и наркоторговцы создали новую угрозу — «наркопартизан». Партизаны действительно стали «взимать налоги» с наркоторговцев, а также охранять их.

Кокаин, терроризм и коммунизм в устах американских политиков превращались в страшную, гремучую смесь.

После заключения перемирия в 1985-м левые вышли из сельвы и создали легальный Патриотический союз (Unión Patriótica). Но его фактически разгромили эскадроны смерти правых и наркобаронов — они убили около трёх тысяч членов Союза и уничтожили руководство партии.

Медельин ещё в 1982 году создал организацию, известную как «Muerte a Secuestradores» («Смерть Похитителям»). Это были правые боевики. А в дальнейшем? Картель действительно заключал союзы с левыми — точно так же, как его соперники из Кали сотрудничали с властями, которые объявили наркомафии войну.

При этом в стране царила атмосфера страха, которую один колумбиец описал так: «Люди молчат, потому что стоит только открыть рот, как туда влетит стая мух».

Самый яркий эпизод той войны произошёл в столице. Шестого ноября 1985 года тридцать пять партизан левацкой организации «М-19» захватили Дворец правосудия в Боготе. Власти отказались вести с ними переговоры и провели штурм, в ходе которого погибли все партизаны и много заложников, в том числе дюжина членов Верховного суда. Во время боя здание охватил пожар, множество документов сгорело. Власти и американцы объявили, что пожар устроили партизаны, чтобы сжечь протоколы о выдаче США преступников. По мнению оппозиции, пожар устроили власти, чтобы подчистить свои грязные дела. И есть точка зрения, что пожар возник случайно, во время боя.

Доказательств, что за этим рейдом стоял Эскобар, нет. Выживших мало, а вопросов и версий, напротив, много. Хорошая тема для триллера.

Загнанный зверь: жизнь в клетке или смерть на воле

Так в чем же причины войн картеля с правительством? Пабло был самым амбициозным из лидеров медельинского картеля и собирался делать политическую карьеру. Возможно, это его и погубило. В 1982 году Пабло избрали в конгресс (дублёром конгрессмена), и он начал дорогу к посту президента, но в 1984 году его политическая карьера оборвалась. «Каждому своё». Со временем El padrino стал «токсичным» партнёром, так как превратился в олицетворение Зла.

Наркодельцам не хватало чувства меры. Так, Карлос Ледер, создав перевалочную базу на Багамах, буквально выгнал с нужного ему острова всех обитателей. Чтобы не путались под ногами.

В Колумбии аресты и тюремное заключение боссов не очень пугали, поскольку эффективно действовали подкуп и угрозы, и существовала чёткая такса на закрытие уголовных дел.

США добивались выдачи наркодельцов — там им светили большие сроки, а подкуп судей так легко не работал. В итоге появился девиз: лучше могила в Колумбии, чем камера в американской тюрьме. Картель воевал за то, чтобы соглашение о депортации было расторгнуто. Власти колебались.

В 80-е картель даже собирался создать новую базу в Панаме. Но затем боссы вернулись — комфортно они чувствовали себя только дома. Война вспыхнула с новой силой. Апофеозом жестокости, наверное, стал взрыв в 1989 году пассажирского самолёта местной авиакомпании, когда погибли свыше ста человек. Но наиболее эффективным инструментом был захват в заложники богачей. Их семьи начали давить на правительство. В итоге Пабло Эскобар добился своего.

В 1991 году Эскобар заключил соглашение и сдался властям, согласившись на срок в пять лет в отдельной тюрьме в Колумбии. Это было издевательство над правосудием. Тюрьму, La Catedral, он построил и превратил в свою базу, продолжив руководить оттуда бизнесом. Вёл себя Пабло нескромно — к нему даже привозили предателей на расправу. В июле 1992 года, после решения перевести его в обычную тюрьму, он бежал.

Воевать ему пришлось не только с правительством и американцами. В стране создали боевую организацию Los pepes, полностью — «Perseguidos por Pablo Escobar» («Преследуемые Пабло Эскобаром»). Туда формально входили родственники его жертв. Но на деле таковых там было меньшинство. Воевал с Пабло и картель Кали — причины очевидны. На кону стояли Деньги.

В конце 1993 года колумбийская полиция выследила Пабло Эскобара по телефонному звонку, который он сделал сыну. Впрочем, кто именно убил El padrino, остаётся не до конца ясно.

Вместо эпилога

FARC из партизан превратились в партию. Леворадикальные повстанцы из АНО до сих пор продолжают воевать — в январе 2019 они атаковали полицейскую академию в Боготе.

Война очень сильно деформировала в Колумбии отношение к насилию. Были случаи, когда старшеклассницы руками наёмных убийц устраняли соперниц в амурных делах. К аналогичным методам люди прибегали для устранения разногласий с соседями. Это было дешевле и надёжнее, чем обращаться в суд.

«Убийство — занятие лёгкое, дешёвое и популярное».

Медельинский картель исчез. За ним пришла очередь Кали. Но кокаин по-прежнему производится и потоком идёт в Штаты. Кто же контролирует сейчас его производство в Колумбии? По имеющейся информации — полувоенные организации, преимущественно правого толка. Бойцы, для которых сельва стала вторым домом, а автомат — верным другом.

Источник