Очевидное — невероятное: как Крымская война изменила мир

Крымская война оказала влияние на множество стран. Включая те, что не принимали в ней участие. Она стала катализатором серьёзных изменений в Европе и за её пределами, начиная от потери австрийцами Апеннин и заканчивая продажей Аляски Россией. Об итогах Крымской — привычных и невероятных — в материале WARHEAD.SU.

Крымская война является, наверное, самой неисследованной войной в российской истории, более того — оценки её итогов наиболее ангажированы. Чего только стоит фраза Ленина: «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России». Как правило, о тех событиях судят на уровне штампов. Тут и «техническая отсталость» царской России, и «позорное поражение царизма», и «унизительный мирный договор». Меж тем, если почитать не только российские, но и иностранные источники, выглядят итоги и последствия Крымской далеко не так однозначно.

Армии до войны — и после

Взять тот же военно-технический аспект. На начало 1854 года все стороны конфликта обладали примерно одинаковым вооружением. Да-да, нарезные ружья появились в Крыму в значимых количествах лишь глубокой осенью 1854 года, да и тогда ими были вооружены 75% англичан и 60% французов. Но это всего лишь статистика. До 1855-го большая часть английских «Энфилд Паттерн» использовалась как… гладкоствольные.

Проблема была в английском казначействе, оно отдало в войска пули «с истёкшим сроком годности». Будучи на Мальте, британские офицеры обнаружили, что жир, который помогал заталкивать пули в ствол, на пулях высох, в результате чего скорострельность оказалась ниже всякой критики. Некоторые полки перелили пули Минье в уже давно знакомые и опробованные на практике круглые пульки, как для гладкоствольных мушкетов. Но возникла новая проблема. Поскольку в стволах были сделаны нарезы, приходилось использовать такие пули с большим зазором, что снижало точность стрельбы. Если же лили по калибру, пули заклинивало, было даже зафиксировано 50 случаев разрыва ствола.

Но оставим нарезные ружья. Ибо победу в Крымской войне союзникам принесла артиллерия. И здесь мы видим следующее. Дистанции стрельбы для артиллерийских орудий увеличились с 800-1100 ярдов в 1854 году до 3000-3500 ярдов в 1855-м, и, скорее всего, перевалили бы за отметку в 4000 ярдов в 1856-м.

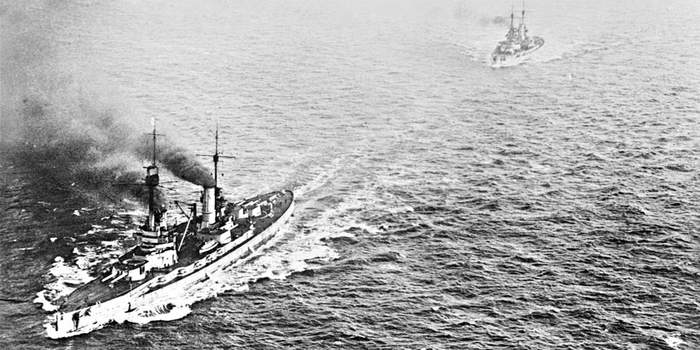

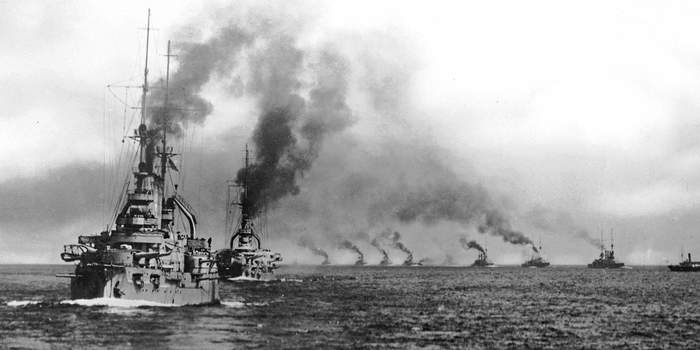

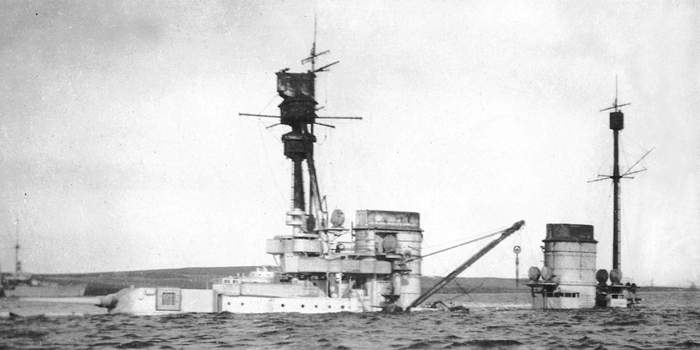

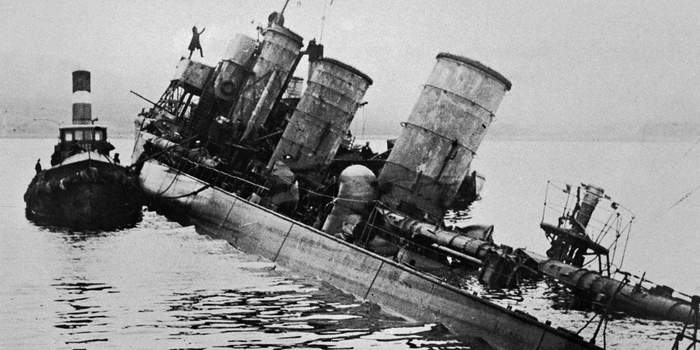

Или рассмотрим флот. Если на 1854 год все эскадры — это в основном парусные корабли с небольшим количеством паровых (исключая Балтику), то к 1856 году количество парусников уменьшилось в разы. Более того, появились самоходные броненосные батареи. Правда, вопреки расхожему мнению, они не были неуязвимым чудо-оружием (как показали послевоенные эксперименты, проводимые англичанами, с бронёй таких батарей вполне справлялись пушки больших калибров).

Как бы то ни было, 1854–1856 годы стали настоящим рывком в технике и технологии. Армии образца 1856 года были технически оснащены гораздо лучше и гораздо сильнее, чем армии образца 1854 года. Это касается всех воюющих сторон. В том числе и России, которая уже к концу 1855-го массово переделывала гладкоствольные ружья на нарезные, создала новые артиллерийские системы Баумгартена и Маиевского, а также строила паровые канонерки и клиперы в невиданных ранее для себя масштабах.

Не стоит забывать, что новая техника требовала новой концепции её применения, а с этим были большие проблемы. И эти проблемы в конце Крымской войны вообще вызвали кризис военной науки, который окончательно разрешился только в 1880-е годы.

А теперь давайте просто пройдёмся по странам и посмотрим на последствия Крымской для них.

Англия

Война обошлась Британии в 68 миллионов фунтов стерлингов. В результате англичане получили свободный доступ в Чёрное море, который… как оказалось, им не сильно и нужен. Базу там не построишь, а рядом ещё и миллионная армия, жаждущая реванша.

Кроме того, по результатам Крымской на туманном Альбионе узнали, что их войска — как бы помягче выразиться — старомодны и несовременны, и с этим надо что-то делать. Что и стало причиной реформы армии, которая затянулась аж до 1870-х годов.

Отдельно стоит упомянуть и Индию. Там новости о войне в Крыму и скандалах, с этим связанных, узнавались по телеграфу. Приходили сообщения о бедствиях и болезнях, о бессмысленной атаке Лёгкой бригады, о неумении английских командиров ни воевать, ни снабжать свои войска. А потом из Индии начали забирать британские войска. Крымская война сократила присутствие чисто британских контингентов в Индии в два раза — на 1856 год там находилось всего 23 тысячи европейских солдат при 151 тысяче туземных войск.

И это послужило пусть не главной, но одной из причин восстания сипаев в 1857 году. Индийцам просто закралась в голову мысль: неужели англичане уже не такие, как раньше?

Кстати, британское правительство в 1857-58 гг. упорно искало «русский след» в индийском мятеже. В результате нашло «турецкий след», а вот русские, как оказалось, были непричастны.

Австрия

Для Австрии последствия Крымской войны оказались самыми неприятными. Точно по пословице «не рой другому яму, сам в неё попадёшь».

Уже на Парижском конгрессе премьер-министр Сардинии и Пьемонта граф Камилло Бенсо ди Кавур как полноправный член «держав-победительниц» внёс в повестку дня «итальянский вопрос». Для Австрии это было громом среди ясного неба, а тут ещё выступил Наполеон III: «Мне жаль, что наши с Австрией отношения уже не так хороши, как раньше». Франция заключила с Пьемонтом оборонительный союз, в котором Париж обещал помочь сардинцам, если на них нападёт Австрия. Кавур грамотно спровоцировал австрийцев, и началась война за объединение Италии. По её итогам австрийцев с Апеннин просто выгнали.

Но если бы только это!

Пруссия оказалась одним из главных выгодоприобритателей Крымской войны. После разрыва с Австрией Россия, благодарная Фридриху-Вильгельму IV за его позицию дружественного нейтралитета, всеми мерами стала поддерживать в германском мире именно Пруссию. Именно позиция Петербурга в австро-прусской войне и угроза удара по Австрии из Галиции помогла Бисмарку решительным блицкригом решить всё дело в битве при Садовой. Таким образом, с разницей в год Австрия лишилась гегемонии в германском и итальянском мире.

Россия

Для русских последствия Крымской войны оказались неоднозначными. Траты на Крымскую войну составили 336 219 412 серебряных рублей, или 1 513 млрд. франков, или около 60 млн. фунтов. По условиям Парижского договора Россия потеряла право иметь флот на Чёрном море, была демилитаризована зона Аландских островов, а также страна лишилась устья Дуная по линии «Кагул-Измаил».

Приобретения же оказались гораздо более обширными: генерал Муравьёв присоединил к России Приамурье и Дальний Восток, а это — 3 895 тыс. кв. км новых территорий.

Вообще, Китай, в Крымской войне не участвовавший, понёс самые большие территориальные потери в этой войне. Впрочем, и Пруссия, не участвовавшая в конфликте, оказалась одним из главных выгодоприобретателей.

Крымская война вызвала реформы Александра II, большинство из которых, скажем прямо, не удались. Крестьянская была провалена вчистую. Военная — имела больше минусов, чем плюсов. Реформа флота — провалена. Финансовая и экономическая — тоже.

Россия стала страной «отвёрточной сборки», и основные её капиталы утекали держателям акций за рубежом. Ну и начало «кредитной экономики» — оттуда же.

Во внешней же политике боязнь повторения Крымской войны парализовала Петербург почти на 20 лет, поэтому активную внешнюю политику Россия вела либо в интересах своих союзников (США и Пруссии), либо при первых признаках столкновения с Англией шла на громадные уступки.

Бисмарк назвал поведение России в это время «политикой напуганных».

США

И тут читатель возмутится — причём тут Соединённые Штаты? Они же в Крымской не участвовали! Совершенно верно, скажет автор. Но Крымская оказала громадное влияние на США.

Прежде всего, для американцев Крымская война стала упущенной возможностью. По идее, будь правительство в Белом Доме более решительным, американцам удалось бы и Канаду захватить, и Гавайи с Центральной Америкой получить, и англичан из Китая вытеснить.

Вообще Вашингтон все 1830–1870-е годы был ярым союзником России, поскольку объединял их один и тот же враг — Великобритания.

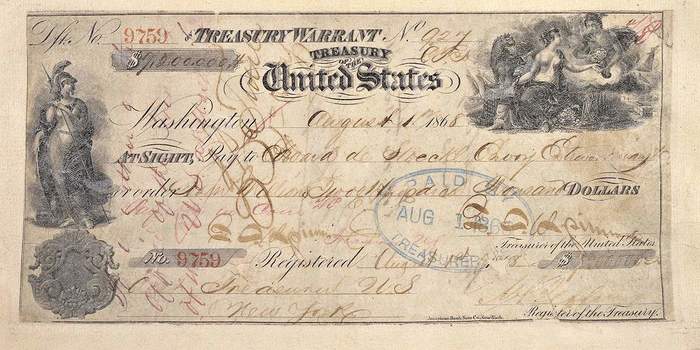

Ну а теперь о главном приобретении США по итогам Крымской. Речь, конечно же, об Аляске.

Да-да, каким бы странным ни показалось это заявление, Аляска — это безусловное приобретение США именно по итогам Восточной войны.

Россия поняла, что не сможет толком защитить эту территорию в случае новой войны с Британией, и решила продать её Штатам.

Эта продажа вызвала в Англии большую нервозность: у британцев на западном побережье обеих Америк был всего лишь один порт — Ванкувер, который теперь с двух сторон был зажат владениями США.

Именно продажа Аляски заставила британское правительство начать реформы в своих североамериканских владениях, и в 1868 году была создана Канадская конфедерация.

Турция

Самые неоднозначные итоги Крымской войны были именно для Османской империи. Нет, Турция однозначно проиграла Крымскую войну. Вчистую. Полностью. Турции также было запрещено содержать флот на Чёрном море.

Но проиграв — Турция выиграла.

Она выиграла 20 лет мира, сохранила свои европейские владения и получила время для модернизации. Турки после войны, с одной стороны, сохраняли только формальный контроль над Румынией, Сербией и устьем Дуная, потеряли Кавказ и Закавказье. С другой — приступили к реформам и смогли удержать свою империю от распада аж до Первой Мировой.

Швеция

Номинант на премию «слабоумие и отвага».

Не воюя с Россией, Швеция умудрилась с ней поссориться. А ещё потратить годовой бюджет на постройку Стены в районе Печенги (проект укрепленного рубежа на случай вторжения России — прим. ред.), вложиться в перестройку Гете-канала, который не имел практического значения до XX века. Сами шведы шутили, что этот канал нужен только для одного — чтобы шведская королевская семья, если придут русские, успела сбежать из Швеции до тех пор, пока страну ещё не успели захватить.

Румыния

Дунайские княжества, из-за которых и начался весь сыр-бор, оказались тоже одними из главных выгодоприобретателей.

Австрийцы после окончания военных действий хотели оставить свои войска в Дунайских княжествах, но под давлением Англии и Франции были вынуждены их вывести. А 7 августа 1858 года была заключена Парижская конвенция, которая разрешала объединение Валахии и Молдавии в одно государство. И в 1859 году появилась Румыния, пока ещё находящаяся в зависимости от Османской империи, но её господарь в управлении должен был помимо всего прочего руководствоваться и конвенцией великих держав. В 1861 году Османская империя признала существование Объединённого княжества Валахии и Молдавии как своего вассала. Таким образом, Румыния была признана де‑юре.

Франция

По результатам Крымской войны Франция вместе с Англией заняла почётное место «жандарма Европы». Это позволило ей вмешаться в войну Пьемонта и Австрии, а также заняться колониальными авантюрами в Мексике и Китае.

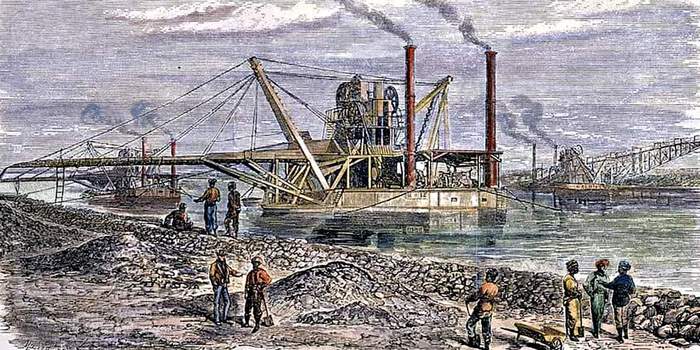

В 1859 году Франция, имеющая особое положение в Египте, начала строительство Суэцкого канала, который должен был соединить Средиземное море с Индийским океаном. И в конечном счёте французская колониальная империя возросла с 300 тысяч квадратных километров на 1851 год до одного миллиона квадратных километров на 1870 год.

Однако вместе с тем у Парижа постоянно росли противоречия с Вашингтоном, Берлином и Петербургом, и в результате период с 1866 по 1870 годы стал для Франции «временем неудач».

Сначала Бисмарк смог подманить Наполеона «морковкой» в виде Люксембурга и обеспечить нейтралитет Франции в австро-прусской войне. А когда Наполеон потребовал обещанное — Бисмарк сообщил о требованиях Парижа в газеты Европы, что произвело взрыв негодования в общественном мнении. В результаты выступившие единым фронтом Англия, Россия, Пруссия и Австрия оставили герцогство Виллему I, королю Нидерландов и, собственно, герцогу люксембургскому.

В 1868 году — испанский кризис, где опять Наполеон III проиграл Бисмарку. И как результат — франко-прусская война, свержение Наполеона III и объединение Германии. Да, это было заложено именно результатами Крымской войны. Без поддержки России вряд ли у Пруссии получилось так эффективно и чётко действовать в Европе.