Бронзовый коллапс: почему погибли древние цивилизации?

Это было процветающее, сложно устроенное общество с развитой экономикой и торговлей, охватывающей всю ойкумену. А потом всё внезапно рухнуло, оставив после себя лишь забытые города и заносимые песком каналы. WARHEAD.SU ранее уже рассказывал о бронзовом коллапсе и сейчас представляет новый взгляд на причины первой великой цивилизационной катастрофы.

Расцвет древних цивилизаций

В начале XIII века до н. э. широкая полоса суши, лежащая приблизительно на широте Средиземноморья, представляла собой цветущую землю цивилизаций бронзового века. Для нас сложно представить, насколько развитым было общество той эпохи, но уже тогда от Европы до Индии стояли большие города, окружённые полями, испещрёнными сетью каналов. Блистали красотой грандиозные храмы и дворцы правителей. В городах существовали системы водоснабжения и канализации. Ремесленники создавали выдающиеся по красоте творения из золота, бронзы, стекла и керамики.

Основой экономики было сельское хозяйство. Плодородные почвы в долинах рек и жаркий климат позволяли собирать урожаи, немыслимые для примитивных племён, лишённых цивилизации. Благодаря большому количеству зерна земледельцы могли не только прокормить себя, но и использовать излишки, которые шли на создание и поддержку сложного государственного аппарата, жрецов, писцов и военных. А остатки пускали на развитие ремёсел, культуры и искусства.

Экономикой управляют бюрократы

В древних государствах бронзы сложилась особая система устройства общества и экономики — дворцовое хозяйство. Поскольку земля давала большие урожаи только на орошаемых землях, необходимо было рассчитать, какие каналы проложить, затем собрать множество людей, чтобы эти каналы построить, а после регулярно чистить их, потому что они быстро засорялись речным илом и мусором. Всё это требовало сложной системы организации труда. И такая система появилась.

В центре экономики эпохи бронзы находился дворец. В нём обитал правитель или жрец, окружённый чиновниками и воинами. Вокруг дворца простирались земли с домами лично свободных крестьян. При этом крестьяне полностью зависели от приказов, поступающих из дворца.

Именно чиновники — советники и писцы — распределяли, кто чем будет заниматься.

«Сто человек идут чистить западный канал. Двести пятьдесят — копать новый прямо от ближнего притока реки. Пятьдесят отправляются во дворец, в распоряжение старшего над царским складом, а остальные идут на поля».

Для организации общественных работ и для учёта выращенного урожая была создана и широко применялась письменность. Множество древнейших записей, дошедших из этого времени, посвящены не военным хроникам и священным гимнам в честь забытых богов, а скучным подробностям работы экономистов дворцовых хозяйств.

Медь и олово — это тогдашняя нефть

Но у цивилизаций бронзы была одна большая проблема. Все они были слишком зависимы от внешних поставок сырья.

Чтобы выращивать урожай, необходимы современные сельскохозяйственные инструменты из бронзы. Чтобы создавать прекрасные произведения искусства и ремесла — опять требуется бронза. И даже чтобы защитить страну и вооружить армию, нужна бронза. Потому что иначе соседи не преминут воспользоваться минутной слабостью государства.

А бронза — это сплав меди с оловом. И если медная руда и самородки в немалом числе имелись в ареале первых цивилизаций или поблизости, то олово — продукт очень редкий.

В те времена его добывали совсем немного: в горах будущей Богемии, в Испании, в далёком Афганистане и, наконец, больше всего в Британии, на полуострове Корнуолл. А это означало, что в сердце общества бронзового века лежала торговля. Караваны купцов и торговые корабли отправлялись в долгий путь, чтобы обменять золотые монеты, стеклянную посуду или оружие на олово и медь. Торговля получила такое развитие, что уже тогда, тысячелетия назад, люди изобрели кредит и вексели.

Падение

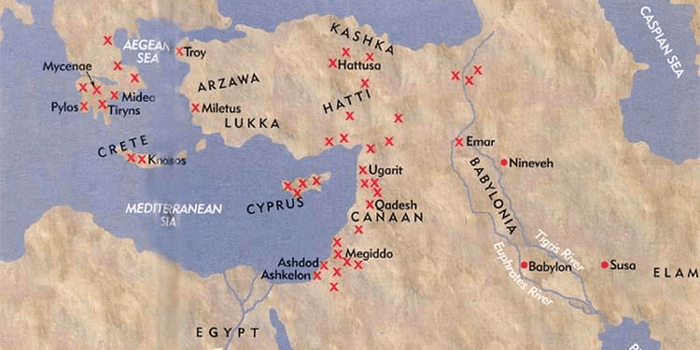

И вот всего за сто лет эта высокая цивилизация рухнула, оставив после себя опустевшие города, заброшенные поля, ремесленников, забывших технологии прошлого, и жрецов, утративших письменность, которую знали их предки. Это ужасное событие получило название «катастрофа бронзового века».

Но в чём причины внезапного падения? Почему исчезли огромные и могущественные государства древности?

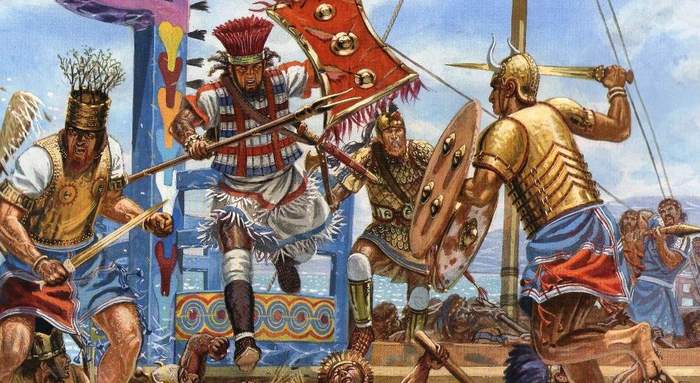

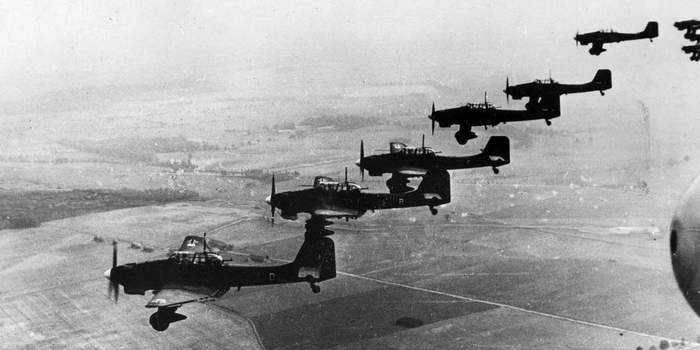

Версия: набеги варваров

Долгое время историки, опираясь на лучше всего сохранившиеся источники Древнего Египта, считали, что причиной катастрофы стало вторжение хорошо вооружённых и воинственных дикарей — «народов моря». Эти племена из Греции и Малой Азии огнём и мечом пронеслись по всему Восточному Средиземноморью, грабя и разрушая всё на своём пути. Подобно викингам нашего времени, они снова и снова приплывали на своих кораблях, чтобы разорять поселения мирных земледельцев и ремесленников.

Но почему же начались эти набеги? Ведь «народы моря» — это немногочисленные варвары, которые были не в силах устоять против мощи государства.

И действительно, как показывают примеры истории, все варварские набеги оказывались не причиной упадка цивилизаций, а их следствием. Древний Рим успешно удерживал германцев на своих границах, пока не ослабел. Викинги стали грозой Европы лишь в период распада государств на мелкие феодальные уделы. Древнерусские княжества успешно сражались с кочевниками до тех пор, пока сохраняли единство.

Так что обвинение в уничтожении великих цивилизаций Бронзового века с «народов моря» снимается. Они не могли их разрушить — лишь пограбить то, что осталось от былого величия этих цивилизаций.

Версия: природные катаклизмы

И тут появилось новое объяснение — природные катаклизмы.

Люди очень любят приписывать извержениям вулканов, разливам рек, землетрясениям и засухам апокалиптические черты. Но всегда оказывается, что ни один из природных катаклизмов — за исключением совсем уж глобальных вроде Ледникового периода — не оказал существенного влияния на человечество.

Последнее серьёзное изменение климата, Малый ледниковый период, произошёл в Европе относительно недавно, в XIV–XVIII веках. И к чему же это привело? А к тому, что как раз на эту эпоху пришлись времена Ренессанса, великих географических открытий и построения колониальных империй, когда холодная Европа подчинила себе весь мир. Цивилизованный человек обладает потрясающим умением приспосабливаться к любым изменениям обстоятельств, тем более что для этого у него есть знания и самые совершенные технические средства.

Ну и последний удар по теории катастроф наносит сравнительно-исторический анализ. На его основе можно сделать следующий вывод: множество цивилизаций, существовавших в то же самое время, но не достигших высокого уровня развития Микен, Египта, хеттов и Вавилонии, прекрасно пережили эти трудные времена. От культуры Шан-Инь в Китае до ольмеков в Мезоамерике. Так что можно уверенно отвергнуть гипотезу катаклизма как необоснованную.

Версия: системный кризис

Но раз в катастрофе погибли только самые развитые общества, может быть, причиной этого и был высокий уровень их развития?

И тут мы обнаруживаем, что такие гипотезы есть.

Греческий историк Манолис Андроникос предположил: государства эпохи бронзы пали под ударами внутренних проблем, из-за непрерывных смут и мятежей. А Джозеф Тейнтер выдвинул теорию системного кризиса, который охватил все развитые общества и погубил их.

Тейнтер предположил, что цивилизации формируют социально-экономическую модель, которая эффективно работает в определённых условиях. Но со временем, по мере роста населения и уровня потребления, модель должна или изменяться, или гибнуть. Государства бронзового века достигли высочайшего для своего времени уровня развития материальной культуры. Но, видимо, именно это и стало причиной их краха.

Три сценария будущего

Оказалось, что дворцовое хозяйство слишком консервативно, чтобы управлять многочисленным и развитым обществом. А по мере расширения государств и поглощения ими своих более слабых соседей, империи эпохи бронзы становились всё более многонаселёнными и обширными.

Любая попытка повысить управляемость ведёт лишь к увеличению бюрократии — эффективность повышается незначительно, а вот затраты на поддержание системы в равновесии растут со всё большей скоростью. Так цивилизация пожирает сама себя, приводя к коллапсу, — что, вероятно, и произошло с государствами бронзы тысячелетия назад.

Выходов из тупика всего три: деградация (именно она чаще всего встречалась в эпоху катастрофы бронзового века), уничтожение (гибель множества людей и исчезновение цивилизации — тоже встречалось, хотя худшего сценария большинству государств удалось избежать) и, наконец, поглощение — завоевание более успешными и гибкими соседями. Последняя модель в эпоху катастрофы не сработала, так как почти одновременно погибли все великие цивилизации бронзы.

Разгадка катастрофы

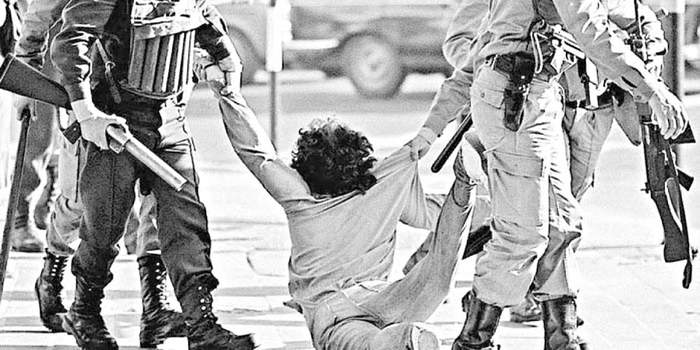

Элита теряет рычаги управления, народ всё больше становится недоволен своей жизнью. В правящей верхушке теряется единство, возникает борьба за власть. Военные мятежи, восстания бедняков… И вот, сложно организованное общество бронзы слабеет с каждым годом.

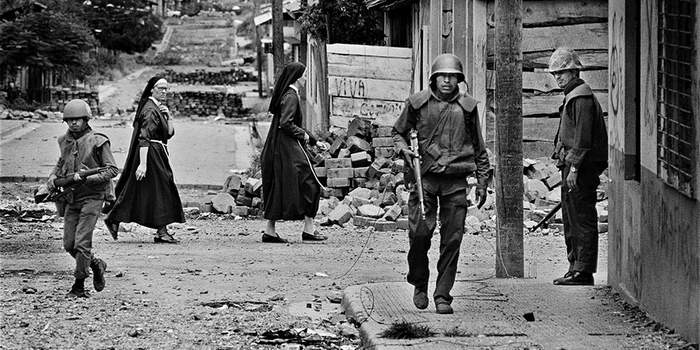

Разумеется, всё это происходило не сиюминутно. Кризисные явления нарастали постепенно, охватывая всё бо́льшие территории и разрушая устоявшийся порядок. В первую очередь это привело к упадку торговли — а цивилизация бронзы напрямую зависела от торговли. Без постоянного притока меди и олова сельскохозяйственные государства юга были обречены.

«Ремесленники больше не работают, ибо у них нет сырья», — с отчаянием сообщает нам египетский папирус.

Как только люди лишаются совершенных орудий труда, немедленно падают урожаи, армия остаётся без мечей и доспехов, а содержать чиновников-управленцев становится не на что. Сначала проблемы проявляются слабо, но в течение десятилетий государство слабеет. Пока наконец не обнаруживается, что правители отдельных городов объявили о своей независимости, а на границах шалят отряды варварских вождей, грабящих и без того стремительно беднеющих крестьян.

Именно тогда пришло время «народов моря», которые добили смертельно больные цивилизации эпохи бронзы.

Один из самых известных современных сторонников теории коллапса — Джаред Даймонд, который в своей книге «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают», примеряет модель системного кризиса к самым разнообразным цивилизациям, начиная от обществ каменного века и заканчивая историей современности.

Так, виновником катастрофы бронзового века, скорее всего, стал глубокий системный кризис, с которым столкнулась экономика древних дворцовых хозяйств и который она так и не смогла преодолеть.