«Пират должен висеть на рее!» — говорил герой Дольфа Лундгрена в фильме «Неудержимые». Однако история пиратства привлекает нас: литература рисует образы «благородного бандита», который рыцарственно относится к дамам, милосердно — к пленным, жёстко — к врагам. Но так ли это? Выясним на реальном примере «ограбления века», которое устроил пират Генри Эвери.

Путь к пиратству

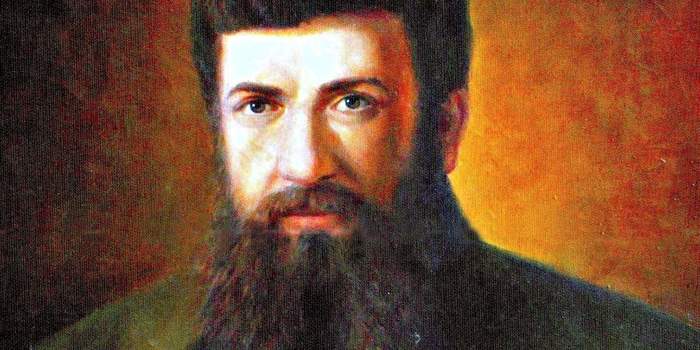

Итак, что нам известно? Генри Эвери родился в деревне Ньютон Феррес (недалеко от Плимута) в семье парикмахера примерно в 1659–1669 годах. Обычно упоминается дата 20 августа 1659 года, хотя Даниэль Дефо писал, что год его рождения — 1653-й. Мы возьмём за основу первую, наиболее популярную дату.

В 1671 году двенадцатилетний Эвери попал на Королевский флот в качестве юнги, служил на бомбардирском кече и участвовал в бомбардировке Алжира. К марту 1689 года Эвери дорос до старшего помощника (chief mate) 66-пушечного линейного корабля «Руперт», капитаном которого был Фрэнсис Уиллер. Более того, к этому времени Эвери носил звание мичмана, то есть за 18 лет смог стать из простого юнги унтер‑офицером.

На следующий год Уиллер принял под командование 90-пушечный «Албермарл» и взял с собой Эвери в качестве помощника капитана (master’s mate). Судя по новому чину, Эвери освоил навигацию, поскольку на английском флоте, согласно традиции, master являлся штурманом, и если капитан отвечал за корабль в бою, то его помощник — за то, чтобы корабль дошёл до этого самого боя. В 1690 году «Альбермарл» участвовал в сражении при Бичи-Хэд.

Непонятно что произошло далее, так как 29 августа 1690 года Генри уволили из рядов военно-морских сил и отпустили на вольные хлеба. Скорее всего, у него вышел какой-то конфликт с начальством, либо он получил серьёзное ранение, ведь в этот момент в самом разгаре была война Аугсбургской лиги (1688-1697), и опытные матросы и унтер-офицеры были буквально наперечёт.

«По собственному желанию» покинуть службу в то время было просто нереально.

В 1693 году фамилия Эвери всплыла при комплектовании каперского судна «Карл II». Этот 46-пушечный корабль снабжался на деньги лондонских купцов (в частности, деньги в предприятие вложил Джеймс Хублон, один из совладельцев Банка Англии, владевший сетью лавок, продававших специи по всему Лондону), но формально был передан Испании (поэтому и получил название в честь её короля — Карла II Испанского). Капитан Гибсон, возглавивший корабль, перевёл его в Ла-Корунью.

Согласно планам арматоров, «Карл II» должен был возглавить флотилию каперских судов в составе собственно 46-пушечника, пинка «Севенс сон», а так же фрегатов «Джеймс» и «Дав», которые должны были в ближайшее время произвести набег на французскую Мартинику в Карибском море. Но «что-то пошло не так…»

Для начала — плавание из Лондона в Ла-Корунью, которое должно было занять две недели, в результате продлилось пять месяцев. По прибытии в испанский порт оказалось, что испанская юрисдикция над кораблями ещё не оформлена, поэтому надо согласовать бумаги с Мадридом, дабы далее каперов финансировала Испания. Пока велись переговоры, матросы «самоизолировались» на своих кораблях — на берег сходить им было запрещено, а денег не платили ни инвесторы, ни испанцы.

Угроза мятежа нарастала день ото дня. Естественно, наиболее популярная версия начала бунта — невыплата жалованья матросам. Там действительно есть вопросы, поскольку контракт предусматривал выплаты матросам раз в шесть месяцев в полном объёме. Причём первый платёж они получили сразу при подписании контракта, 1 августа 1693 года. Следующий платёж, согласно контракту, должен был произойти 1 января 1694 года, но… деньги не выплатили.

Однако тут следует учесть, что на каперы народ чаще всего нанимался ушлый и в расчёте на призовые деньги. То есть финансовые затруднения инвесторов до экспедиции были прогнозируемы и очевидны.

Вторая версия — капитан Гибсон очень любил прикладываться к «беленькой» и просто затерроризировал матросов на фоне белой горячки. А теперь сложим все три фактора — вечно молодой и вечно пьяный капитан, отсутствие денег и фактическое заточение на кораблях без возможности сойти на берег.

В общем, 1 мая делегация матросов подошла к командующему экспедицией О’Бирну и вежливо, но настойчиво попросила денег, иначе… О’Бирн был человек неглупый и написал в Лондон инвесторам, что команды близки к бунту. Хублон со всей серьёзностью отнёсся к письму О’Бирна, однако остальные инвесторы в лучших традициях крупных корпораций устроили обсуждение вопроса, чтобы создать комиссию по проблеме, а потом комиссию над комиссией, и т. д. В результате вопрос о деньгах был просто погребён под завалом обсуждений.

Шестого мая активисты начали вербовать сторонников для мятежа. Седьмого мая 1694 года прибывший на корабль Гибсон, пьяный в лоскуты, вместе со своими собутыльниками был заперт в своей каюте. О’Бирн ночевал на берегу и о мятеже ничего не знал.

Часть матросов дезертировала на борт «Карла II» с других кораблей, капитан «Джеймса» Хамфрис пытался вести переговоры с восставшими, пугая карами, однако примерно в 22:00 «Карл II» выбрал якоря и покинул Ла‑Корунью.

Когда корабль отплыл от порта примерно на 15 миль, Гибсона поставили перед выбором — либо присоединиться к мятежникам, либо команда выделит капитану и лоялистски настроенным офицерам лодку и отпустит на все четыре стороны. Гибсон выбрал второе. Новым капитаном стал бывший помощник — Генри Эвери.

Вокруг Африки

Устроив бунт, матросы «Карла II» оказались вне закона, поэтому после долгих дискуссий было принято решение плыть в Индийский океан и грабить там все корабли, которые попадутся под руку, для «возмещения расходов честных матросов».

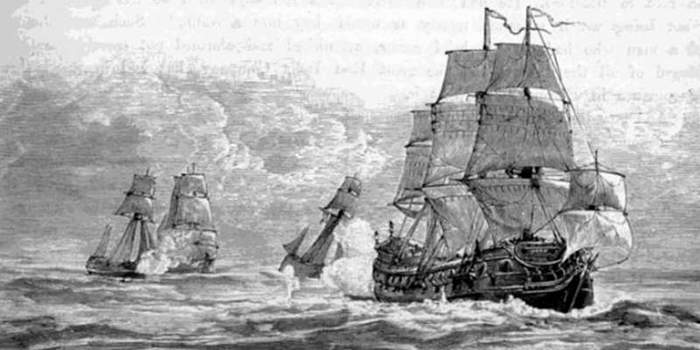

Уже около Кабо-Верде (островов Зелёного Мыса) Эвери захватил три английских торговых корабля, плывших с Барбадоса с провизией и пиломатериалами. Далее «Карл II», переименованный в «Фэнси» (Fancy), отплыл к побережью Гвинеи, где наловил чернокожих на продажу. В Бенинской бухте по предложению Эвери корабль откренговали, очистив днище от ракушек и водорослей, а также снесли надстройки для увеличения скорости хода и уменьшения паразитной парусности корпуса. После этого «Фэнси» стал одним из самых скоростных кораблей в регионе.

В октябре 1694 года пираты захватили два датских судна с грузом золота и слоновой кости, а также пополнились там личным составом, который решил испытать судьбу на кривой дорожке «джентльменов удачи». В начале 1695 года Эвери достиг Мадагаскара, где взял новые припасы, а затем встал на стоянку на Коморских островах, по пути захватив французский корабль и пополнив экипаж 40 матросами.

Оттуда Эвери написал послание английскому правительство, утверждая, что никогда не атаковал английские корабли (это ложь, как мы видели) и что не собирается атаковать их в будущем, если они при встрече с «Фэнси» дадут условный сигнал.

Скорее всего, Генри опасался флота английской Ост-Индской компании, который представлял в регионе грозную силу.

Грабёж века

В августе 1695 года «Фэнси» прибыл в Баб-эль-Мандебский пролив, где встретился с пятью другими пиратскими кораблями — шлюпами «Эмити» (капитан Тью, экипаж 60 человек), «Портсмут Эдвенчер» (Джозеф Фаро, 60 человек), «Долфин» (Ричард Уэнт, 60 человек), «Перл» (Уильям Мейс, 30 человек), «Сюзанна» (Томас Уэйк, 70 человек). Пиратская флотилия приплыла из вод Северной Америки, чтобы попытаться атаковать и захватить конвой Великого Могола — ежегодный караван кораблей, перевозящих из Индии в Аравию паломников-мусульман в Мекку. Понятно, что следовали на кораблях очень богатые люди с богатыми дарами.

У Эвери на тот момент был самый мощный корабль и самый многочисленный экипаж (40 орудий, 150 человек), поэтому ему предложили не просто поучаствовать в деле, но и возглавить флотилию.

Эвери согласился. Но сначала он предложил избавиться от «Долфина», поскольку корабль был плохой и тихоходный — в результате его сожгли, а команду перевели на «Фэнси».

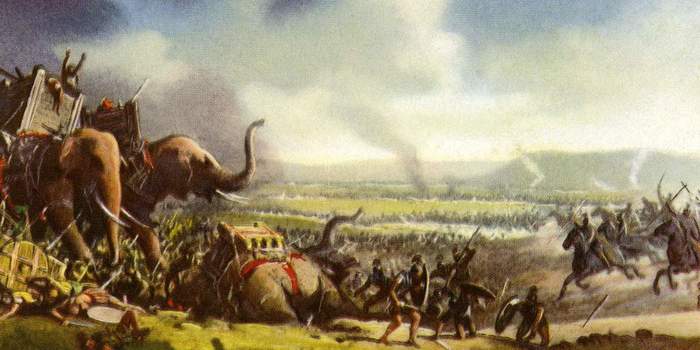

В конце августа пираты появились недалеко от берегов Индии, а 8 сентября Эвери обнаружил два судна из состава конвоя Великого Могола — «Фатх Махмамади» (Fateh Mahmamadi) и «Ганг-и-Савай» (Gang-i-Sawai). Первым в дело ринулся «Эмити», однако плохо вооружённое доу (тип индийского корабля) смогло-таки отбить атаку капитана Тью, более того — сам Тью погиб. Для него такой исход стал «потерей потерь», ведь дядька путём неправедной деятельности накопил 100 тысяч фунтов и решил было уйти на покой, а тут его пригласили «в последний вояж» и старое сердце грабителя с большой дороги не смогло отказать. Судя по описанию Дефо, ядро калибром 1,25 фунта попало Тью чуть пониже живота, в причинное место.

Когда в дело вступил «Фэнси» с 46-ю орудиями, исход схватки был предрешён. «Фатх Махмамади» нёс только вертлюжные пушки малых калибров и против нормальных морских пушек выстоять не мог. В результате индийский корабль сдался, и на нём пираты нашли ценностей и денег на 50 тысяч фунтов.

Ну а далее последовал бой с хорошо вооружённым «Ганг-и-Савай». Это очень крупное доу было вооружено 62 пушками и имело экипаж в 400 человек — то есть на бумаге силы сторон оказались примерно равны (у пиратов было 440 человек). «Фэнси» открыл огонь по кораблю, целя в мачты и такелаж, и один из удачных выстрелов лишил «Ганг-и-Савай» грот-мачты. К тому же на верхней палубе судна взорвалось несколько индийских орудий — то ли из-за плохого качества литья, то ли из-за неграмотных действий экипажа, и на корабле началась паника.

Пираты же пошли на абордаж. Их встретили плотным мушкетным огнём стражники под командованием Мухаммеда Ибрагима. Всего в абордаже со стороны пиратов участвовало 113 человек, при этом потери составили 20 человек убитыми. Далее деморализованный экипаж «Ганг-и-Савай» сдался. Пираты ринулись в трюмы и… обомлели. Золотая и серебряная монета, рубины, алмазы, изумруды, сапфиры, драгоценные кубки, золотые украшения — корабль был доверху набит богатствами!

По самым скромным подсчётам добыча составила 325 тысяч фунтов стерлингов, а по самым достоверным — вообще 600 тысяч фунтов.

Поясним, что же такое на тот момент 600 тысяч фунтов. Серебряный фунт стерлингов тогда — это монета в 107 грамм веса. То есть пираты захватили эквивалент 64,2 тонны серебра! Другой пример — на тот момент весь бюджет Англии составлял четыре миллиона фунтов стерлингов, то есть сокровище на «Ганг-и-Савай» можно оценить в 15 процентов годового бюджета Англии!

Помимо богатств были захвачены и люди — это, на минуточку, внучка Великого Могола Аурангзеба, жёны и наложницы богатых индийских и арабских купцов, а также просто множество состоятельных людей. Индийский отчёт о бое прямо обвинял в случившемся капитана корабля Мухаммеда Ибрагима: «Христиане напали на корабль с робостью, на борту „Ганг-и-Савай“ имелось много оружия и много мужчин, и, если бы капитан организовал нормальное сопротивление, атака была бы отбита».

Естественно, пираты, ворвавшиеся в каюты и трюмы, сразу перепились. Множество мусульманок покончили с собой, чтобы избежать изнасилования. В общем, на корабле царил неописуемый хаос.

По идее, Эвери должен был поделить сокровища с командами «Эмити», «Портсмут Эдвенчер», «Перл» и «Сюзанна». Однако ночью капитан поднял паруса и… сбежал. Вместе с «Фэнси» разбойники на оставшихся кораблях лишились и 600 тысяч фунтов.

Разгневанные пираты продолжили грабить купцов и устраивать изнасилования, многие женщины и мужчины бросались в море, часть — удавились сетками для волос; некоторым разбойники вспарывали животы, поскольку существовало поверье, что мусульмане при опасности глотают золотые монеты.

Ну а Эвери с основным кушем был уже далеко.

Через два океана

Согласно индийским источникам, сумма ценностей на «Ганг-и-Савай» составляла 600 тысяч фунтов, из них 325 тысяч — это средства непосредственно Великого Могола Аурангзеба. Узнав о «грабеже века», он начал собирать войска, чтобы раз и навсегда выбить англичан из Индии. Над английской Ост-Индской компанией нависла угроза разорения и полного краха.

Это понимали и в Лондоне, поэтому на заседании Тайного Совета в 1696 году Генри Эвери заочно приговорили к виселице как пирата, причём без права амнистии или помилования, а на него самого фактически объявили мировую охоту.

Что касается «Фэнси» — в ноябре 1695 года он прибыл на остров Реюньон, где команда поделила награбленное. Каждый юнга получил по 50 фунтов, каждый матрос — по 1000 фунтов (чтобы заработать столько в английском флоте, моряк должен был прослужить порядка 100 лет), кроме того, ложкой черпали и делили драгоценные камни и перстни. Тут же до Эвери дошли слухи о грандиозной охоте, объявленной на него и его команду. Нет, конечно, можно было сойти где-нибудь на берег и попытаться скрыться в толпе, но… все монеты и драгоценности на «Фэнси» были индийскими, и в Европе, где в ходу гинеи, луидоры, далеры и прочие песо, человек, предъявивший к размену рупии или цехины, по сути, сам признавался, что участвовал в нападении на конвой Великого Могола.

Поскольку английское правительство было готово заплатить 500 фунтов за любую достоверную информацию об Эвери и 1000 фунтов за самого пирата, живого или мёртвого, — конец был немного предсказуем.

В результате изнурительных дебатов разбойники решили плыть к берегам Северной Америки, на Багамские острова, в порт Нассау. Почему именно туда? Тут сыграло роль следующее обстоятельство — как мы помним, в Гвинее Эвери захватил негров, и к ноябрю 1695 года примерно 90 из них ещё были живы, поэтому возникла идея выдать себя за работорговцев, реализовать «чёрный товар» и легализоваться в Тринадцати Колониях. Но для занятия работорговлей требовался патент. Тогда пираты не нашли ничего лучше, как подделать бумагу, которая сделала бы их легитимными охотниками за рабами.

В марте 1696 года «Фэнси» достиг островов Карибского моря, где зашёл в порт датской колонии на Сент-Томасе и продал 90 рабов по дешёвке. Там же он реализовал и товары: парчу, бархат и т. п.

В конце апреля Эвери вошёл в Нью-Провиденс (Багамские острова) и вступил в тайные переговоры с губернатором Николасом Троттом. Больше всего боялись таможенного досмотра, поскольку сокровища в трюме невозможно было скрыть. Тротт согласился за взятку в 860 фунтов не проводить досмотр и даже разрешил «Фэнси» остаться в гавани для проведения ремонта и отдыха экипажа.

Пока же Эвери пытался связаться с губернатором Ямайки Уильямом Бистоном, чтобы тот амнистировал пиратов за взятку в две тысячи фунтов. Бистон отказался. Но охота за Эвери начинала набирать обороты, и однажды Тротт получил приказ — если вдруг появится Эвери или кто-то из экипажа «Фэнси», захватить их живыми или мёртвыми.

За взятку в 100 фунтов он разрешил Эвери и его людям спокойно покинуть Нью-Провиденс и дал указание начинать активные розыски только после того, как пираты скроются из вида. Тротта можно понять — у него было немногим более 70 солдат при 12 устаревших пушках, тогда как разбойники обладали 46 пушками и примерно 200 матросами. В случае открытого противостояния они вообще могли взять город и разграбить его.

Неудача с легализацией окончательно рассорила пиратов между собой. В сложившейся ситуации на военном совете решили просто — дальше каждый сам за себя. Несколько человек изъявили желание остаться в Вест-Индии, другие высадились в Тринадцати Колониях, оставшиеся решили вернуться в Англию и Ирландию. «Фэнси» затопили в море, а пираты с попутными кораблями поодиночке или небольшими группами попытались добраться до мест назначения.

Большая охота

Тем временем разгневанный Аурангзеб закрыл в Индии четыре английских фактории, чиновников Компании заключили под стражу, а индийская армия всерьёз готовилась к штурму британской колонии в Бомбее. ОИК, чтобы хоть как-то остаться у лакомого куска индийской торговли, выделила 325 тысяч фунтов стерлингов (то есть как раз долю Аурангзеба от потерянного) для компенсации убытков. Понятно, что ОИК не собиралась прощать Эвери такие траты.

В июле 1696 года через Парламент провели специальный закон, согласно которому Эвери и его подельники провозглашались «врагами рода человеческого» и лично короля Англии и Ирландии (а также штатгальтера Голландии) Вильгельма III Оранского. Перед Советом по торговле поставили задачу прошерстить все английские колонии на предмет поимки Эвери и его команды. Были направлены запросы в голландскую и французскую ОИК с просьбой посодействовать в деле поимки опасного преступника.

Первые плоды не заставили себя долго ждать. В конце июля 1696 года из Карибского моря в Кинсейл (Ирландия) прибыло судно «Сифлауэр», с которого сошли 20 пассажиров. Трое их них обратились к местным ростовщикам с просьбой обменять старинные монеты. Ростовщики сразу направились к властям, и в результате двух человек, пришедших за деньгами, поймали, третьему удалось скрыться.

Тридцатого июля 1696 года в Рочестере (графство Кент) был арестован постоялец гостиницы «Булл» Ричард Данн. Донос написала горничная, которая обратила внимание на слишком тяжёлый камзол гостя. Обыск показал, что в камзол было зашито 1045 золотых монет (цехины, рупии, и т. д.) восточного производства, ещё десять золотых гиней нашлись под подкладкой жакета. Расследование выяснило, что Ричард Данн был штурманом на пиратском корабле «Фэнси», и 3 августа, после интенсивного допроса он согласился сотрудничать со следствием, дабы избежать смертного приговора.

Примерно в это же время согласился помочь расследованию и пойманный за попыткой обменять драгоценные камни на деньги Филипп Миддлтон. В результате удалось захватить шесть членов экипажа «Фэнси», которых осудили на процессе 19 октября 1696 года и повесили в Ньюгейте. Пиратам предложили прощение, если они помогут поймать Эвери, но то ли они действительно не знали его местонахождения, то ли оставались преданными своему бывшему капитану до конца.

Джона Данна освободили и реабилитировали, а Миддлтона осудили на каторжные работы. В течение 1696–1703 годов властям удалось поймать ещё 16 человек из команды Эвери — всех их отправили на плантации в Вест-Индии.

Примерно 75 человек экипажа «Фэнси» решили попытать счастья в Северной Америке. Большинство поселились в Пенсильвании, где они вошли в соглашение с губернатором Уильямом Маркхэмом: пираты скидываются по сто фунтов с носа — тот забывает об их грязном прошлом, если они будут сидеть тише воды, ниже травы. Пенсильванским сидельцам повезло, а вот в Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Йорке и Вирджинии поймали 16 предполагаемых членов экипажа «Фэнси». Всего двоих из них осудили и отправили на плантации, остальных оправдали — скорее всего, действительно оказались не теми.

Джозеф Моррис, корабельный хирург, остался на Багамах, пристрастился к игре в карты, и в результате сошел с ума, проиграв всю свою добычу (около семи тысяч фунтов) за пару ночей.

А что же сам Эвери?

В июне 1696 года он сошёл на землю в Лондондерри, Ирландия, под именем Бенджамина Бриджмена. Это известно достоверно. Далее следы его потерялись, но согласно самой распространённой версии, случилось следующее — Эвери удалось достичь Бристоля, где он решил обменять очень большую партию бриллиантов. Отнёс драгоценности к ростовщику-еврею и… не увидел больше ни денег, ни бриллиантов. Ростовщик объяснил ему популярно: если Бриджмен-Эвери поднимет шум — его сдадут «ловцам воров» и получат законную тысячу фунтов премии. Так что в его же интересах было сидеть тихо.

В результате Эвери в одночасье стал нищим и умер в июне 1714 года в городе Байдфорд — фактически бомжом. В другой версии этой истории то же самое произошло с Эвери не в Бристоле, а в Барнстапле.

Заключение

История Генри Эвери ещё раз доказывает, что грабежом кораблей и дилижансов занимаются любители, профессионалы сидят в просторных офисах банков и, подавая ручку, ласково указывают: «Подпишите, пожалуйста, здесь и здесь». Гигантское богатство не принесло Эвери и его команде счастья, никто из них не выбился в джентри или набобы, подавляющее большинство были обобраны банкирами, губернаторами, ростовщиками в Англии или колониях.

Говорят, повезло только одному члену команды «Фэнси», который смог жениться на дочери губернатора Уильяма Маркхэма. Но в 1704 году Маркхэм под грузом исков по обвинению в коррупции и укрывательстве преступников умер, и далее судьба зятя оказалась незавидной.

И наверное, это справедливо. Ведь, как уже было сказано: «Пират должен висеть на рее!».

Источник