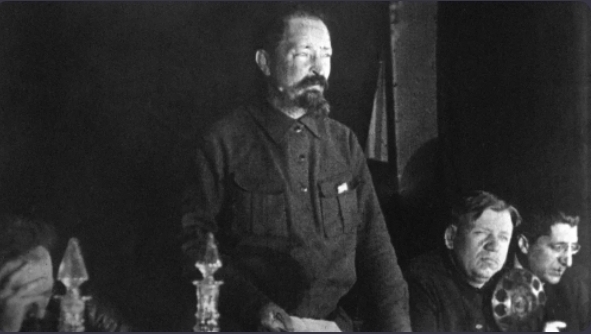

РЕЧЬ НА ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКК ВКП (б)

20 июля 1926 г.

Товарищи, я должен сказать, что в докладе Каменева и в дополнении к этому докладу Пятакова я поражен в величайшей степени тем обстоятельством, что один из них, будучи Наркомторгом... (Каменев . «Я выступал докладчиком Политбюро...»), а другой заместителем председателя Высшего совета народного хозяйства, проявили полное незнание и незнакомство с теми вопросами, о которых они здесь трактовали. И в самом деле, возьмите выступление с этой трибуны Народного комиссара торговли. Для того чтобы рассказать вам об опасностях частного капитала, - «кто кого», он читает вам из «Экономической жизни» отчет о заседании Конъюнктурного института 68 и о докладе Кутлера. Мне кажется, что Народный комиссариат внешней и внутренней торговли - это тот аппарат и тот орган, созданный нами, который должен был в своей работе эти подсчеты иметь, подсчитать и дать нам совершенно определенную динамику. Но Каменев вместо этого, приводя здесь в своем выступлении выдержку из статьи в «Экономической жизни», обнаружил свое полное незнание и непонимание этого вопроса.

В самом деле, что здесь говорится? Здесь говорится, что собственные капиталы частников составляют 426 млн. руб., а вместе с тем их прибыль составляет 400 млн. руб. Какая именно прибыль, Каменев? Прибыль валовая, которая является и заработной платой и содержанием всех частников. Если мы возьмем количество частных торговцев, о которых идет речь, - а цифра эта выражается в сотнях тысяч заведений, - если помножим сотни тысяч заведений на количество членов семей, то от той колоссальнейшей прибыли, с которой Каменев сделал скидку наполовину (он сам говорит, что эта статистика совершенно никуда не годна), остается пустяковое, ничтожное накопление. Каменев совершенно не понял цифр, приведенных в докладе Кутлера, а Пятаков, которому, как заместителю председателя BСHX, нужно было бы это знать, говорил здесь о чистой прибыли, пользуясь совершенно неверными методами подсчета.

Я вам расскажу, что это за методы подсчета. Я оглашу документ, который был составлен по моему требованию, ибо я непосредственно занимаюсь торговой политикой; я воевал за упорядочение торговли с кооперацией, я воевал с Наркомторгом, я за этим слежу и наблюдаю. Не разобравшись в той записке, которая попала к Пятакову, он бухнул ее с этой трибуны. Я говорю о 46% и 11%. Подумайте только, если бы накопление в год возможно было в сумме 600 млн. руб., - какие же колоссальные капиталы были бы в частных руках? Если бы чистое накопление составляло 600 млн. руб., как говорил здесь Пятаков, то разве Кутлер мог бы говорить о том, что частники имеют прибыль в 400 млн. руб.? Разве можно было бы говорить, что собственных капиталов частники имеют 426 млн.? Надо же связывать в этом вопросе концы с концами. Мы вовсе не бедны данными по вопросу роста и динамики частного капитала. Политбюро назначило меня председателем комиссии, и мне приходится по этому титулу заниматься этими данными.

Какова же та таблица, на которую ссылался Пятаков? «В прошлом году по семи товарам: текстильной, металлической, нефтяной, сахарной, соляной, химической и табачной отраслям промышленности частниками было продано в среднем 46 % из всего того количества, которое было продано в розницу». Эти 46%, Пятаков, к вашему сведению, составляли не два ваших фантастических миллиарда, а всего 940 млн. руб. Из общей товарной массы, идущей в розницу в два миллиарда, частник продал на 940 млн. руб. Вот основные данные. (Пятаков с места . «Я вовсе говорил не об этом».) Вы говорили об этих 46% и 11% распределения в плановом порядке. (Пятаков с места. «Я говорил о других данных, а не об этих».) Нет, именно об этих данных. Извольте мне представить те другие данные, если вы говорили о других. Вы говорили, что в плановом порядке вы снабжаете 11%, а частник имеет всего 46 %. Это и есть тот же документ. Теперь об оптовых ценах. И здесь то же невежество и незнание: оптовые цены снижены были нами не на 37%, как утверждал Пятаков, а на 27%. Какова же была накидка на оптовые цены? Накидки по этим изделиям были совершенно иные, не те, о которых говорит Пятаков, ибо накидка в 62% относится не к прошлому году, а только к самому последнему времени, - она относится к тому времени, когда мы частника из-за недостаточности товаров зажали в бараний рог, когда он должен был переплачивать, когда он должен был нанимать безработных, ставить их в хвосты, оплачивать их, когда он должен был окупать всю бесхозяйственность в наших торговых организациях.

Я вам назову все индексы, которые были в прошлом году в частной торговле на предметы первой необходимости. На 1 октября 1923 г., когда наши оптовые цены были очень высоки, накидка в частной торговле была только 8 %; на 1 октября 1924 г. она составляла уже 40% в частной торговле; на 1 октября 1925 г. она составляла 51%. Где же эти 62%? Затем идет по порядку, по месяцам: 54, 58, 56, 56, 57,62%. (Пятаков с места. «Я говорю в среднем 60% ».) Пятаков свое невежество уже обнаружил и поэтому ему позволительно кричать. (Троцкий с места. «А вы всегда пользовались молчанием, т. Дзержинский?») Я думаю следующее. Вы - свидетели уже не один день, как меньшинство желает вывести из равновесия большинство, и я не буду на такие реплики обращать внимания, ибо чем мы больше обращаем внимания на эти выходки, тем больше мы этим даем возможность оппозиции нашу деловую работу дезорганизовывать. (Голоса. «Верно!»)

Вот какие накидки были на вольном рынке. На апрель мы имеем: по ситцу - 74%, гвоздям - 83%, керосину - 26%, галошам - 41%, сахару - 7%, подсолнечному маслу - 41%, махорке - 31%, спичкам - 22%. Это - на вольном рынке. Какие же накидки были у нас в нашей кооперативной системе? По данным Центросоюза, на 1 марта: по ситцу - 36%, причем 36% не от отпускной фабричной цены, а от цены Центросоюза; следовательно, если бы считать от наших отпускных фабричных цен, то процент был бы выше. По ниткам - 38%, галошам - 32%, железу - 42 % и т. д. и т. д. Вот видите, что разница между частными и нашими кооперативными торговыми организациями не является такой огромной, такой колоссальной, что она могла бы свидетельствовать о том, какое огромнейшее, колоссальнейшее накопление происходит в частных руках. Надо сказать следующее, что область, в которой народным комиссаром состоит Каменев, является больше всего неупорядоченной, больше всего поглощающей наш национальный доход. При чем тут развитие нашей промышленности? Пятаков предлагает, со свойственной ему энергией, все средства, откуда бы они ни шли, гнать в основной капитал. Но именно такая постановка, - разве она не есть сдача позиции частному капиталу? Если мы в наших промышленных и торговых организациях изымем и обратим оборотные средства на основной капитал, ясно, что частник на рынке сможет овладеть процессом обращения. Если мы желаем вести борьбу с частным накоплением, с частной торговлей, то какие мероприятия должны быть приняты нашей партией и Политбюро?

Урегулирование взаимоотношений кооперации с промышленностью, укрепление всеми силами кооперации, но не теми методами, чтобы покрывать ее недостатки, - я являюсь величайшим врагом таких методов, как являюсь врагом того метода, который предлагает Пятаков по отношению к промышленности, - представлять дело так, что у промышленности все благополучно, а только давайте побольше деньжат. Так же необходимо упорядочение нашей кооперативной торговли, осуществление постановлений в отношении ее XIII съезда69 и упорядочение регулирования по отношению частного капитала, частных торговцев. Это даст нам возможность частное накопление приостановить и усмотреть, в какой области частный капитал усиливается и растет. Если говорят вообще о его росте, это неправильно, но есть участки, на которых он растет и развивается. Это именно те участки, которыми ведает Каменев, участки заготовок среди крестьянства. (Голос . «Скажите про оптовую».) Что касается оптовой торговли, то ВСНХ при помощи своих синдикатов из оптовой торговли частника так выжил, что он там играет незначительную роль. А где частник силен? В хлебозаготовках, в заготовках кожи, т. е. в той области, которая находится в ведении Каменева. А он приходит сюда и плачет, что все у нас скверно: мужик богатеет, благосостояние у него увеличивается. А Пятаков говорит, что деревня богатеет. Вот несчастье! Наши государственные деятели, представители промышленности и торговли проливают слезы о благосостоянии мужика. А какое благосостояние: 400 млн. мужики накопили, по 4 рубля на брата. (Смех, голоса . «Еще меньше».)

Пятаков говорит: деревня нас обгоняет. Если сравнить цифры нашего развития, то мы имеем в промышленности рост в последние два года в 60% и 40%. А каков процент роста сельского хозяйства? Когда Каменев приводит данные: «Смотрите, на 21 /2 млрд. товаров мужик получил в прошлом году, а теперь ему дают на 3600 млн. руб.», я спрашиваю, по каким это ценам? По розничным. А что значат розничные цены для мужика? Разве не известно вам, Каменев, какое отношение между продажными ценами мужика и теми ценами, по которым мужик получает промышленные изделия? Разве наше внимание не должно быть обращено на эту сторону? В чем тут вопрос, в чем дело? И тут выступает на смену программа Пятакова, бессмысленная, антисоветская, антирабочая программа за повышение отпускных цен. Это - ликвидация нашей борьбы за снижение розничных цен. Он совершенно отбрасывает то, о чем сам раньше говорил, что мы в СССР являемся передовым социалистическим отрядом, должны равняться по заграничным коэффициентам цен, качества и т. д., иначе нас будут бить. Пятаков забыл об этом, забыл о том несчастье, которое сопутствует нашему развитию, о том несчастье, что у нас не упорядочено дело снижения цен.

Жаль, что Каменев нам не рассказал, почему у нас хлеб есть, а экспорта нет. Почему это так? Именно потому, что у нас слишком высокие цены, - вот почему его нет. Потому, что нет никакого интереса за границу его посылать. Почему Каменев здесь нам не расскажет и не рассказал, какие бешеные, сумасшедшие накладные расходы в наших заготовительных аппаратах по заготовке хлеба? Почему он не рассказал нам о том, что эти высокие цены, которые мы имеем, определяются не тем, что у нас большое накопление в торговле и промышленности, а тем, что мы ведом наше хозяйство страшнейшим образом бесхозяйственно? К примеру, из практики Пятакова. У нас, как вы знаете, пятилетние планы вырабатываются по различным отраслям народного хозяйства. Между прочим, с одним из них мне пришлось ближе познакомиться. Это план относительно резиновой промышленности. По этому плану предполагалось, что мы в шинном и галошном производстве сможем достигнуть известного уровня лишь только в 1930 г., а так как потребность к тому времени будет гораздо больше технических возможностей действующих заводов, то нам нужно строить в Ярославле новую фабрику, на которую нужно будет потратить 42 млн. руб. Больше 2 млн. руб. уже издержано на заготовку всяких материалов и т. д. Я говорю о той бесхозяйственности, за которую я отвечаю. (Пятаков подает реплику , но ее за общим шумом не слышно.) Вы сами ошибались, но я за ВСНХ отвечаю и за вас. Поэтому я не отказываюсь от наших промахов, и поэтому оказалось, что то, чего мы думали достигнуть по пятилетней программе, мы сейчас уже достигли без всякой постройки новой фабрики, и те улучшения, которые могут быть произведены сейчас, могут дать колоссальнейший прирост нашего производства во всех отношениях.

Я скажу и еще одно: так как Пятаков говорил, что я говорю из его области, я скажу из своей области, где я являюсь председателем непосредственно, - из Главметалла. По Главметаллу в этом году мы засадили напрасно 45 млн. руб., как это сейчас выявляется. На всякие полуфабрикаты, на всякие запасы, которые не отвечали программе, мы засадили до 45 млн. руб.

А если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными согласованиями, то от всего этого я прихожу прямо в ужас. Я не раз приходил к председателю СТО и Совнаркома и говорил: дайте мне отставку или передайте мне Наркомторг, или передайте мне из Госбанка кое-что, или передайте мне то и другое, потому что столько согласований, что нельзя решать вопроса, нельзя так работать. Мы подняли кампанию за снижение розничных цен. (Председатель. «Время истекло. Сколько еще нужно?» Дзержинский. «10-15 минут». Голоса с мест. «Без ограничения времени».) Товарищи, когда спрашивают, «кто кого», и когда спрашивают, за чей счет, - пусть смотрит наш Наркомторг, чтобы богател такой человек, который нам нужен, пусть с этой трибуны не говорит, что деревня вообще богатеет. (Каменев. «Чтобы Дзержинский не засаживал 45 млн. руб. напрасно».) Для того чтобы Дзержинский не засаживал 45 млн. руб. напрасно. Да, да. (Каменев. «Вы 4 года нарком, а я только несколько месяцев».) А вы будете 44 года, и никуда не годны (смех), потому что вы занимаетесь политиканством, а не работой. А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя, Каменев, никогда. (Голоса с мест. «Правильно!») И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них. Мне одному справиться трудно, поэтому я прошу у вас помощи, и я уверен глубочайшим образом, что если бы Наркомторг был в одном комиссариате с нами, мы гораздо скорей двинули бы дело снижения розничных цен и улучшения аппарата.

Вот, да, Политбюро знает, не сомневается, что Наркомторг для защиты крестьянства создан. Как же, для защиты крестьян. А кто ведет политику снижения цен? Кто говорит: не нужно цены повышать? К чести ВСНХ нужно сказать, что он все время проводил и на своих плечах вынес директиву снижения цен, к чести его нужно сказать, он вынес эту директиву, а к чести Пятакова, что он выполнять эту директиву нам не мешал. (Петровский . «Только всего? - и за это спасибо».) Если говорить о накоплении, - нужно сказать, за чей счет оно производилось. Каменев приводил цифры распределения товаров между городом и деревней, да он забыл об одном: что деревня была нищая, что в ней было в значительной степени натуральное хозяйство, а теперь товарность ее растет изо дня в день, и поэтому специализируется работа; технические культуры все больше и больше растут, все больше растет и товарооборот города с деревней. Поэтому я скажу: надо страну индустриализировать, а этого не будет, если не будем получать все в большей и большей степени продуктов сельского хозяйства. Почему? Потому что нам нужно из деревни сырье, нам нужен хлеб, нам нужна кожа, нам нужна картошка, шерсть, нам нужно деревенское сырье. Нельзя индустриализироваться, если говорить со страхом о благосостоянии деревни. Я спрашиваю: что значит богатение деревни по сравнению с тем развитием, которое получает наша промышленность в отношении удовлетворения нужд рабочих? Весь фонд заработной платы в крупной государственной промышленности, т. е. фонд, обнимавший не всех рабочих, а только 1 420 000 человек в октябре 1924 г., а на 1 апреля 1926 г. - 1 904 000 человек, возрос с октября 1924 г. по апрель 1926 г. с 59 млн. до 104 млн. в месяц, т. е. почти вдвое. Как тут можно сравнивать город с деревней? Я прямо не знаю, как назвать такое отношение. Если взять рост заработной платы на одного человека, то в октябре 1924 г. она была 1 руб. 69 коп. в среднем по всей промышленности, в марте этого года - 2 руб. 38 коп. в день. Металлическая промышленность - 1 руб. 87 коп., в марте - 2 руб. 78 коп., текстильная промышленность - 1 руб. 46 коп. - 2 руб. 1 коп., химическая промышленность - 1 руб. 40 коп. - 2 руб. 40 коп. и т. д.

Из всего сказанного вы видите, как росла зарплата рабочих, но так как Наркомторг плохо работал, так как он недостаточно обуздывает частный капитал, те жертвы, которые несла промышленность, не полностью отражались на увеличении бюджета рабочего, так как уменьшалась покупательная способность денег, которые промышленность рабочему давала, вследствие роста розничных цен.

И поэтому если вы посмотрите график, как росла реальная заработная плата, то увидите, что благодаря этим высоким розничным ценам, т. е. благодаря неупорядочению нашей торговли, заработная плата за пять месяцев реально, фактически несколько понижалась. Вот поэтому, вместо того чтобы заниматься разговорами о зарплате вообще, надо заняться снижением розничных цен. Но когда мы вносим предложение относительно обуздания частного капитала, Наркомторг отмахивается. Он боится, как бы тут нэп не нарушить, чтобы чего не испортить. (Реплика Пятакова, которую не слышно. ) Пятаков, если хотите, я могу огласить документы, хотя у меня времени мало. Я знаю, вы бы этого не сделали. (Смирнов. «Он хитрее».) Я знаю, что Наркомторг - это есть Каменев. Что он хитрее, я знаю, а во-вторых, Каменев и туда и сюда. Если взять, как он работает, то он не работает как следует быть, а и туда и сюда. В этом заключается его слабость. Что мы предлагаем по отношению к частнику? Мы говорим: для того чтобы снизить розничные цены нашего частника, мы должны давать ему товар только в плановом порядке, только по договору: «не имеешь права больше 20% накидки делать». И мы прибавляем, к сведению Пятакова, что еще 10-15% на частника надо набросить в пользу государства. Если мы даем ему на определенную сумму, он должен известный процент подать за то, что мы ему наш товар, государственный товар, даем. Спросите-ка Наркомторга, как он к этому относится. (Пятаков, которого не слышно.) Ничего подобного. Что он махает руками? Надо уметь вносить предложения, а не демагогией заниматься. Мы внесли в Политбюро, мы внесли в СТО совершенно реальные и конкретные предложения. Кем они были отвергнуты? Вот, возглавляющим учреждение Наркомторг. И канителят нас, и канителят нас без конца.

Что мы дальше предлагаем? Мы предлагаем дальше репрессивные меры против спекулянтов. Тогда Наркомторг говорит: опасно нэп отменять. (Каменев. «Кто это?») Ваш заместитель. Фигатнер был при этих наших спорах. (Каменев. «А я был?») Что касается Вас, то я думаю, что Вы вообще очень часто не бываете. (Ворошилов. «Занят литературным творчеством».) Разрешите мне в нескольких словах перейти к той области, которая Пятакову должна быть более известна и которую он, к сожалению, безбожно перепутал здесь. Вы помните, когда Каменев говорил относительно того, что мы в будущем году расширяемся на 15-16%, то Пятаков подсказал, что в области предметов широкого потребления на 11% только. (Пятаков. «Это неверно».) А как вы сказали? (Пятаков. «По отношению к отраслям промышленности, работающим на широкое потребление».) Верно. Я могу сказать, как вы сказали. Но вы запутались. К сожалению, Пятаков вчера ушел с нашего заседания президиума, когда происходило рассмотрение контрольных цифр и когда мне было доложено на президиуме вчера утром, что тяжелая индустрия увеличивается на 24, даже на 25%, а легкая - всего только на 11%, я сказал: явная несуразица - при увеличивающейся товарности крестьянского хозяйства, при росте заработной платы говорить, что мы можем ограничиться только 11% увеличения предметов широкого потребления, говорить при этом, что мы ни копейки на ввоз готовых изделий из-за границы в нашей программе дать не можем, - это значит предлагать неосуществимую, неверную программу. Ибо это обозначает срыв нашего червонца, а срыв червонца обозначает срыв заработной платы. Тогда мне все работники, которые для Пятакова подрабатывали этот вопрос, сказали: «Не бойтесь, мы взяли подразделение искусственное, взяли такую, так называемую, тяжелую индустрию». Что такое тяжелая индустрия? Весь металл, вся электротехника, вся нефть, все топливо - это тяжелая индустрия, а остальное - легкая, и тогда так называемая легкая индустрия и тяжелая индустрия такой процент дают. Но вы ведь знаете, металлопромышленность работает на широкий рынок, сельскохозяйственные машины - на широкий рынок. А керосин в деревню не идет? Что там - лучину жгут, что ли? А лампочка электрическая в деревню не идет? Я спрашиваю, а как тогда будет? Мне ответили, что если взять эти цифры, то получается такой рост, что в прошлом году и в будущем году будет процент взаимоотношений один и тот же, т. е. что в одинаковой степени увеличивается внутреннее производство только для промышленности, транспорта и строительства и одинаково для широкого рынка. Поэтому пусть вас не пугает эта цифра, Каменев. Мы исправили вчера же на заседании президиума ошибку Пятакова и в другом отношении. Вы помните, он здесь выступал с речью о том, чтобы не сокращать текстильных рабочих. Но кто составлял текстильную программу так, что надо было 49 тысяч рабочих уволить? Программа была составлена по указанию Пятакова. (Пятаков. «У меня директива была обратная - не сокращать».) Видите ли, вы занимаетесь собесовской точкой зрения: нанимать лишних рабочих и их не увольнять. Вы являетесь самым крупным дезорганизатором промышленности. Я думаю, что мы не можем пойти на то, чтобы рабочие-текстили и наши ткацкие станки бездействовали при ужасающем товарном голоде. Нам придется пересмотреть, Пятаков, импортную программу и купить за границей дополнительно миллион пудов хлопка. (Пятаков. «Что я и предложил».) Но чего вы не говорили. Достаточно было моего присутствия на президиуме, чтобы эту ошибку исправить. И мы исправили ошибку. (Реплика Троцкого не уловлена.) Конечно, все хорошее исходит только от последователей Троцкого, а все дурное исходит от того, кто с ним не соглашается.

Пятаков говорит: «Я указывал на нашу бесхозяйственность, на те резервы, которые имеются в торговом нашем аппарате и в производственном нашем аппарате». Но Пятаков все зарится на бюджет. Я спрашиваю, армию надо сократить? Армию сокращать нельзя, а армию и расходы на армию надо сейчас увеличивать. (Голоса . «Правильно!» Каменев . «А Военпром? (Военно-промышленное управлением ВСНХ СССР. - Ред.) Что вы сделали с Военпромом?») Каменев, видите ли, какая есть разница между мной и вами: что вы всю беду взваливаете на лицо, которое возглавляет, а я этого не делаю. (Реплика Бакаева не уловлена. ) Пожалуйста, Бакаев, расскажите Вы нам о вашем хозяйствовании. Я на ваши пустяки не отвечаю. Меня на эту работу назначил Центральный Комитет партии, и поэтому я ваше замечание отметаю.

Что еще сокращать в бюджете? Расходы на образование? Пятаков, может быть, вам скажет, как наша промышленность задыхается от недостатка культурности, от недостатка квалификации. Мы не можем сократить этих расходов. Мы должны и можем сократить чисто административные расходы нашего аппарата, и Совет труда и обороны принял постановление о сокращении этих аппаратных расходов. Пятаков дальше говорит: зачем это вы нас дергаете? В конечном счете вы даете средства, зачем дергаете? Я целиком к голосу Пятакова присоединяюсь. Действительно, когда мало средств, когда наши хозяйственники предъявляют требования преувеличенные, когда средств мало, то получается сплошная мука. То, что переживаем мы в области кредита, в области средств, я утверждаю, раз мы пошли на путь индустриализации, раз взяли тот темп, который имеем, - это неизбежно, но не надо здесь преувеличивать и преуменьшать. Пятаков сказал, что мы требовали в третьем квартале, чтобы от нас не отнимали и нам ничего не давали. Надо сказать, мы требовали не это. Мы требовали увеличения на 81 млн. Тогда нам не дали этих 81 млн., а Шейнман, там сидящий, предлагал кредитование сократить на 45 млн., а мы требовали его увеличения на 81 млн.; в конце концов нам отказали и приняли точку зрения Госбанка; действительно, тогда увеличивать кредитование нельзя было. Когда же увеличение кредитования стало возможным и особенно необходимым, тогда нам эти средства дали. Поэтому вы видите, что именно все те данные и все те доводы, которые здесь приводила наша оппозиция, основаны не на фактических данных, а на желании во что бы то ни стало помешать той творческой работе, которую Политбюро и пленум ведут. (Аплодисменты.)

«Правда» № 175, 1 августа 1926 г. Печатается по тексту газеты

Источник: Ф.Э. Дзержинский «Избранные произведения в двух томах»,

т. 2, 1897-1923, М., политиздат, 1977 стр. 501-511

***

Примечания:

67 Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) состоялся 14-23 июля 1926 г. Пленум обсудил ряд важнейших вопросов общегосударственного и хозяйственного строительства, внутрипартийной жизни и положения рабочих. Резолюции пленума см. в КПСС в резолюциях ...., т. 3, с. 332-354. - 501.

68 Конъюнктурный институт Наркомфина СССР - в его обязанности входило систематическое наблюдение и изучение динамики народного хозяйства СССР и главнейших отраслей хозяйства иностранных государств. - 501.

69 Имеются ввиду резолюции XIII съезда РКП (б) «О внутренней торговле» и «О кооперации» (см. КПСС в резолюциях ..., т. 3, с. 64-75).