Физика кэтсаенс

10 постов

10 постов

Как набор из семи "букв" и почти трёх тысяч слов превратить в полноценный язык? Просто используйте дополнительные возможности фонетики! Сольресоль – язык, чьими буквами стали ноты, просто обязан был выжать всё возможное из особенностей звучания. И он таки это сделал.

Впрочем, несмотря на музыкальное название, тексты на сольресоль не будут мелодиями в общепринятом смысле этого слова, потому что логика языка довольно чёткая, но совсем не музыкальная. Собственно кроме нот в ней ничего от музыки и нет. Зато благодаря минимуму исходных кирпичиков-слогов и довольно чёткой структуры их соединения язык пролучился действительно универсальным. Неслучайно он был самой популярной игрушкой образованной публики до появления этих ваших эстперантистов (хотя широко его так и не начали использовать). Придумал этот язык французский композитор Жан Франсуа Сюдр, и под конец жизни он имел возможность наслаждаться тем, что его детище стало действительно популярным сначала в родной Франции, а потом уже и в других странах. Сейчас он конечно сильно сдал в популярности, но небольшие сообщества энтузиастов есть по всему миру.

Итак, как мы понимаем, букв в этом языке всего семь. С одной стороны, недостаток… С другой – зато как удобно делать на нём записи при помощи разных сигнальных систем! Можно передавать текст при помощи букв, цифр от 1 до 7, нот на нотном стане, цветов (для каждой буквы свой цвет), жестов, условных знаков… да хоть сигнальными ракетами! Например, для сольресоля придумали систему из семи значков – кружочки, дуги и палочки под разным наклоном. Соединяясь, эти значки образовывают причудливые загогулины-слова. Такая система называется «стенография сольресоля». Только посмотрите, как креативно подходит автор самой известной грамматики этого языка Болеслав Гаевский к возможностям передачи речи: «Можно стучать, свистеть, бить в барабаны, в колокола, сигналить в охотничий рожок, стрелять из пистолета, из винтовки, из пушки и т. д., в зависимости от расстояния, одним ударом (взрывом, выстрелом) всегда обозначая d, двумя – r, тремя – m, четырьмя – f, и т. д.»

Ок, с алфавитом разобрались, а как же с его помощью теперь образовывать слова? И тут на сцену выступает прекрасная извращённая логика, основанная на фокусах с нотами-«буквами». Их можно не только сочетать друг с другом, но и акцентировать (делать сильными, более ярко выраженными, ставить под ударение), удлинять или повторять.

Итак, для начала у нас есть семь слов, состоящих из одного слога – собственно до, ре, ми и так далее. Что примечательно, нота ЛЯ обозначает определённый артикль (привет, французский!), а СИ – согласие (здравствуйте, соседи-итальянцы). С этими словами особо ничего не сделаешь, а вот дальше интереснее. Например, если появляется сочетание слогов, то его порядок уже можно обыграть. Если прочитать слово задом наперёд, то получится… Это в русском какая-то ерунда получится, а в сольресоре будет слово с противоположным значением, антоним то есть. Например, мисоль – это добро, а сольми – зло. Фаля – хороший, а ляфа – плохой. Сольсифа – смеяться, а фасисоль – плакать. И так далее. Уже можно учить не весь словарь, а половину. Ну ладно, не половину, не у всех слов есть антонимы. Пусть будет три четверти.

Идём дальше. Начало каждого слова указывает на категорию, к которой относится это слово. Например на доре… начинается всё, что связано с обозначением времени. Доси… – всё, что связано с едой. Дофа… - качества личности, и т.д. Например, дофаляре – это доброта. Стоп! Тогда по логике антонимов злобность должна писаться наоборот и обозначаться словом реляфадо. А как же с принципом, что качества характера начинаются на дофа…? А никак. Проехали. Запомните этот ответ на случай, если вам будут предъявлять за логические несостыковки.

Ещё интересно там с разделением слов на роды. Я не знаю, как это оценить: как сексизм или, наоборот, прогрессивность, но в грамматике сольресоля технически выделяется только женский род. То есть подразумевается, что существуют слова мужского и среднего рода, но это по умолчанию вообще все слова. А для того, чтобы сказать не «сударь», а «сударыня», нужно удлинить последний гласный (обозначается чёрточкой сверху после гласного). Удлинение кстати применяется и для обозначения числа, только там удлиняется последний согласный. Не очень представляю, как предлагается удлинять звук Д, но думаю, это некритично.

Ударение тоже несёт важную смысловую функцию и это просто настоящая находка. Ну правда, в известных мне языках ударение либо отсутствует, либо ставится непонятно зачем и как попало. Такой смыслоразличительный ресурс пропадает! А в сольресоле из него выжали всё возможное. Берётся слово. Если в нём нет ударения, то это глагол. Если ударение на первом слоге, то существительное. Если на предпоследнем – то прилагательное. Если на последнем – наречие. Прекрасно же. Сразу количество слов для заучивания сокращается вчетверо. То есть например, ресольмиля – это продолжать, рЕсольмиля – продолжение, ресольмИля – продолжительный, постоянный и ресольмилЯ – непрерывно, всё время.

Создатель языка, его жена, друзья и соратники пытались продвигать этот язык не только как средство международного общения, но и как сигнальную систему для военных, как способ коммуникации немых и глухих… Однако проект, несмотря на всеобщее признание, принятие и одобрение самой Парижской академией наук, не прижился. Может, причиной тому стало появление других искусственных языков, которые в 19 веке появлялись как грибы после дождя, а может, он и правда был не слишком удобен. По крайней мере, всё, что чем он остался – это занятное развлечение, гимнастика для ума, да ещё и упражнение в эстетике, потому что записи на этом языке могут выглядеть и звучать действительно красиво.

P.S. На пикабу к сожалению не получится прикрепить треки, но можно послушать, как звучат фразы на сольресоле, в ВКшном варианте статьи

Автор - Виолетта Хайдарова

А ещё у нас есть телега. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Вы изучаете классические тексты и замечаете, что люди вокруг вас говорят совсем не так, как в книгах. Какой вывод вы делаете? Конечно, это современники виноваты – портят такой замечательный язык, коверкают слова, ленятся говорить по правилам и плевать хотели на культурное наследие. Станете ли вы изучать их речь? Да ни за что: изучению подлежат «правильные» тексты книг (к тому же, их еще и изучать удобно: лежат себе в библиотеке уже готовые, записанные). Очень длительное время лингвисты опирались только на письменные источники, игнорируя устную речь.

Ладно, речь окружающих вас людей не стоит внимания, но вы-то – ученый, ваша речь – правильная и достойна изучения. Опять же удобно: вы всегда у себя под рукой, достаточно только напрячь память, чтобы проанализировать, как вы говорите. Абсолютно надежный метод!

Хорошо, давайте проведем эксперимент: как вы думаете, «ножницы» – это часто употребляемое слово? Ножницы есть в каждом доме, их используют на кухне, в школе, на работе... – наверное, очень частотное слово! Если у вас в распоряжении только собственная память, то придется остановиться на этом выводе. А если заглянуть в Национальный корпус русского языка (коллекцию огромного количество устных и письменных текстов), то выяснится, что во всем корпусе около трех тысяч употреблений слова «ножницы». При этом слово «нож» можно найти 22 тысячи раз, а «человек» - больше миллиона!

В общем, полагаться на себя в изучении языка (этот метод носит название «интроспекция») – не всегда самый лучший выход. Продолжаем ориентироваться на письменные источники и закапываться в книжки.

И тут наступает прорыв в технологиях! В 1878 году Томас Эдисон продемонстрировал работу фонографа – «говорящей механической бестии» – который позже эволюционировал в граммофон, а в двадцатом веке звук стали записывать и на пленку. Возможность записать человеческую речь, которую потом можно воспроизвести и прослушать, оказалась революционной для лингвистики. К двадцатому веку ученые уже разобрались, что языки эволюционируют, а не «портятся», – и то, как говорят современники, представляло большой интерес. А теперь наконец-то стало возможно изучать звучащую речь, не бегая при этом за носителями языка: записал один раз и слушай, сколько хочешь.

Однако, по старой привычке лингвисты продолжали ставить телегу перед лошадью. Звукозапись – дело ответственное, к нему надо заранее подготовиться, а не бэкать и мэкать перед микрофоном. Транспортное средство (письменные тексты) все еще стояло перед источником движения (устной речью): человеку давали текст, который надо было зачитать, чтобы звуковой сигнал записали для изучения. С одной стороны – да, это звучащая речь. Казалось бы, те же слова, те же звуки. Опять же, человек не тупит на записи, не запинается в неожиданных местах, четко проговаривает слова, – прямо как нормальные люди в жизни, да?

А вот и нет!

Когда для звукозаписи уже не надо было сидеть в специально звукоизолированной комнате перед огромной трубой, ученые-лингвисты решили, что можно же записать их собственные разговоры, высокоинтеллектуальные обсуждения в исполнении людей с идеальным владением языком. И вот тут-то и выяснилось, что даже ученая речь в непринужденной обстановке звучит совершенно не так, как хорошо подготовленный доклад на конференции! А что уж говорить о простом народе!

Открытием стал тот факт, что неподготовленная, она же спонтанная, речь сильно отличается от того, как мы пишем или читаем вслух (не только по бумажке, а даже по памяти). Мозг у человека не резиновый: обдумывать, что сказать, и порождать речь одновременно не так-то и просто, и речь «рождается в муках». Можно даже в общих чертах представлять, что вы хотите сказать, но вычислять, какими именно словами выражать мысль, все равно придется в процессе порождения речи.

В результате получается какая-то ерунда: человек сам себя перебивает, внезапно замолкает, пока подбирает слово, - или заполняет эту паузу разными способами. Например, тут девушка пытается объяснить, какую вкусняшку она хочет приготовить (пример из Национального корпуса русского языка):

Нет/ эти/ как его… Ну кукурузу/ да/ чтоб попкорн делать…

Она умудрилась в процессе поиска слова и помолчать, и вставить пару слов в паузу (чтобы собеседник не вздумал перебить), и согласиться с собой же, и успешно донести свою мысль. И не произнести ни одного нормального предложения!

Так вот, верьте или не верьте, мы действительно так разговариваем, и это основной способ общения. Мало того, что надо успеть облечь исходную мысль в слова, так еще и собеседник, зараза, тоже что-то говорит и на это надо реагировать. К счастью, наша языковая способность развивалась именно в ситуации неподготовленного общения, и наш мозг успешно справляется с обрывами (тут такая хре...), повторами (пост там / пост на кэтсаенсе), мэканьем и бэканьем (и там этот эээээ пост), самоисправлениями собеседника (отстой полный/ то есть/ фактчекинг явно не проходил) и оговорками (куда мотрит средакция!). Бывает, даже в иностранном языке понимание в разговоре дается людям легче, чем, например, восприятие на слух лекции или доклада.

Однако в двадцать первом веке мы (люди) не единственные, кому необходимо понимать человеческую речь. Мы теперь общаемся не только друг с другом, а еще с компьютерами, телефонами, умными колонками и т.п. Бедная техника! А куда деваться? Ей тоже приходится учиться расшифровывать этот бардак, который мы называем спонтанной речью.

Вот так к концу двадцатого века лингвисты обнаружили, как же на самом деле говорят люди. А тут пришел двадцать первый век, и спонтанная коммуникация понеслась в чаты и мессенджеры. И внезапно оказалось, что письменная речь изменилась, и теперь тоже бывает неподготовленным бардаком. Но это уже совсем другая история.

Автор - Ирина Апушкина

Статья написана для паблика Catscience. А ещё у нас есть телега.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Так, детки. Пока весь мир обсуждает политику, в Америке происходят по-настоящему страшные события. Население не просто вымирает, но и все оставшееся время посвящает посещению самых разных врачей и работе для оплаты их услуг. Ожирение и сопли - этот бич Нового Света - стимулируют развитие фармацевтики и передовых медицинских технологий, убивая при этом здоровье свободных американцев. Нормальный американский врач - это высококлассный специалист в одной постоянно сужающейся области, настоящий эксперт - человек, который знает все больше о все меньшем, пока не узнает абсолютно все абсолютно ни о чем. Медики не пытаются лечить причину болезни - они лишь устраняют ее симптомы. Прибыль медицинских и фармацевтических корпораций растет, инвестиции в лечебный бизнес увеличиваются, еще больше радостных пациентов несут врачам свои трудовые доходы и приводят своих друзей. Похожие на замоченные грибы, американцы влачат свое вечно больное существование, увлеченные лишь одним видом забот - поиском новых лекарств и узких специалистов.

Но есть и плохие новости - врач-ренегат Кейси Минс утверждает о возможности сохранения американского здоровья без существенных вливаний в докторские карманы. Обоснованию этого утверждения посвящена ее книга «Энергия жизни. Как изменить метаболизм и сохранить здоровье», ставшая, по версии такого компетентного медицинского издания, как «Нью-Йорк Таймс», бестселлером № 1, и пятой в рейтинге известного фармацевтического магната «Амазон»:

Здесь следует отметить, что Кейси Минс - не какой-то народный знахарь, и не медичка из полицейского госпиталя. Дама закончила Стэнфордский университет, авторитету которого позавидует не только Пермский политех, и работала в приличных медицинских учреждениях, достигнув немалых успехов в своей узкой специализации. Стоимость ее образования приближается к полумиллиону американских денег и американская мечта сама падала ей в руки. По крайней мере, об этом рассказывает сама Кейси, и я не вижу ни одной причины не доверять ей в этом.

Несмотря на явные карьерные успехи, перспективный доктор покинула профессиональное сообщество и открыла частную практику. Вместо лекарств Кейси Минс продает людям их же здоровье. Бизнес-план похож на идеальный, не правда ли? Что касается характеристик предлагаемой продукции, то о них - в упомянутой выше книге, которую Кейси написала в соавторстве со своим братом Калли Минсом.

Малыш Калли - ни разу не врач, но понимает в продажах, поскольку начинал зарабатывать свои баксы, работая консультантом по продуктам питания и фармацевтике. Не знаю как, но эта деятельность привела его в команду того самого Джона Маккейна - сбитого наглухо летчика из вьетнамской тюрьмы. Какое отношение старина Джон имеет к обсуждению книги? Да никакого, разумеется, кроме того, что работа на Маккейна привела Калли Минса в самое логово республиканцев, где он и познакомился с Робертом Ф. Кеннеди-младшим.

Над племянником 35-го президента США можно ржать сколько угодно, но с февраля текущего года этот антипрививочник стал всеамериканским министром здравоохранения, а Калли остался тем парнем, который координировал его переговоры с Дональдом Трампом - некогда потешным добрым дядькой из фильма про забытого семьей на Рождество мальчика, а сегодня сами знаете кем. И выход обсуждаемой книги в связи с такими обстоятельствами я полагаю неслучайным.

Так о чем же, в контексте вышесказанного, повествует нам книга «Энергия жизни. Как изменить метаболизм и сохранить здоровье», и стоит ли ее читать, а главное - заплатить издательству?

Ну, во-первых, книга написана простым американским языком, которым я в оригинале хоть и не владею, но в русском переводе именно так в детской книжке разговаривала тетушка Полли с непоседливым племянником Томом Сойером - очень доходчиво для любого троечника и мотивировано:

Посмотри, в чем у тебя руки. И рот тоже. Это что такое?

– Не знаю, тетя.

– А я знаю. Это варенье – вот что это такое! Сорок раз я тебе говорила: не смей трогать варенье – выдеру! Подай сюда розгу.

Да, в нашей книге варенье тоже жрать не рекомендовано, и в славной американской традиции этот тезис повторяется на протяжении всего текста. И ужасные последствия тоже в наличии. Как можно догадаться из названия, в книге встретятся истории о том, почему волк стройный, а ты - нет.

Но книга - не об этом.

Потому что, во-вторых, стать фитоняшкой и собрать на своей страничке миллион лайков - это возможный побочный эффект от того, что предлагает доктор Минс, а предлагает она, ни много ни мало, рецепт здоровой жизни для всей увядающей американской нации. Не буду спойлерить, но уверен, что уважаемые читатели и без меня догадались, что корень зла автор книги видит в нарушении обмена веществ, и приводит примеры тому, как тяжело человеческим клеткам исправно выполнять свою функцию при воздействии на них множества вредных факторов - от растекшегося по митохондриям жира до лекарств, действие которых не всегда очевидно.

Вообще, как выяснилось из открытых источников, республиканцы давно и активно обсуждают систему здравоохранения, смысл существования которой сводится к соблюдению протоколов и назначению утвержденных лекарств. Выздоровление пациентов американских медиков вообще не интересует, поскольку пышущий здоровьем американец - это враг выстроенного десятилетиями медицинского бизнеса. Здоровые люди не склонны платить за медицинские услуги, а ведь такое бездействие может повлечь обрушение существенного пласта американской экономики. Кстати, прочитав книгу, вы можете узнать, при чем здесь Рокфеллер, а если еще и просмотрите интервью Калли Минса, взятого небезызвестным в России Такером Карлсоном, то бонусом получите представление о масштабе сети, которой корпорации опутали американское общество.

И я не считаю такие факты конспирологией. С одной стороны, где я, а где медицина? Что юрист вообще может знать о биохимии и физиологии, или как там в компетентном сообществе называются эти штуки, изучающие механизм функционирования живого организма? Примерно нихера, разумеется, но интуитивно идея семьи Минсов мне понятна и близка:

Соответственно, сбросив настройки организма до заводских, человек освобождается от набранного в процессе безудержного веселья хлама, и с этого момента его клетки возвращают себе способность самостоятельно оказывать сопротивление вирусам, нехорошим бактериям, токсинам-веществам и токсинам-людям. Вуаля, лекарства нужны теперь лишь для острых стадий, а бизнесмены от медицины и фармацевтики могут отправляться развозить пиццу. Кстати, разного рода психотерапевты могут в этом случае крутить роллы, поскольку в здоровом теле - здоровый дух, и эти ваши стрессы ему нипочем и без посторонних психоуслуг. В этом месте специалисты могут накидать клоунов как в адрес Кейси, так и рецензента, но, знаете ли, кое-что из написанного Минсами проверено на себе, и, по ощущениям, работает.

В этом месте еще остается открытым вопрос о том, что считать заводскими настройками. И это, как мне думается, главный вопрос, на который у авторов книги есть ответ.

Итак, в-третьих. Современная наука не безнадежна, ведь у нее есть средства для объективного контроля всех известных ей клеточных функций. Все эти анализы, УЗИ, МРТ и т.д. Результаты исследований позволяют медикам как следует заработать, но Кейси считает, что в неуникальных случаях вполне достаточен контроль уровня глюкозы. Она выделяет несколько биомаркеров, используя которые можно не только составить представление об актуальном состоянии здоровья, но и о его коррекции, вплоть до приведения в состояние, задуманное Господом. Инструкция о том, как правильно читать результаты анализов и как дальше с этим жить - прилагается.

Казалось бы, ну как простому американскому трудяге разобраться в этих сложностях? Не проще ли отправиться по давно известному пути в ближайшую клинику? Э, нет, бой, так дела не делаются.

«Сделаем Америку снова здоровой!» - с таким слоганом Роберт Ф. Кеннеди занял свое министерское кресло, и его советники - семья Минсов - расскажет вам, что это не просто пиар-акция.

Вам не нужны стандартные протоколы, вы нуждаетесь в максимально индивидуальном подходе, и умение читать биомаркеры - первый шаг на пути к настоящему здоровью.

Но мы же помним, что это Америка?

Я с подозрением отношусь к любому, кто утверждает, что нашёл «единственную истинную причину» всех болезней. Как правило, это просто способ что-то вам продать (с)

Поэтому, в-четвертых, книга Минсов - это очень хорошо сделанный рекламный буклет их компании, в которую инвесторы вложили существенно больше, чем Кейси в свое обучение.

Мобильные глюкометры, позволяющие отслеживать уровень глюкозы в режиме реального времени, и приложение, которое за вас проанализирует ваши биомаркеры - это очень удобно, а если вы закажете их прямо сейчас в компании Кейси Минс, то получите скидку на первое посещение специалиста. Или типа того. Максимум здоровья за минимальные деньги - хорошая сделка в стране ценителей хороших сделок.

Так и что я имею сказать по итогу? Коммерческая составляющая не превращает содержание книги в байки коуча из фитнес-зала или страшилки бабули-терапевта на диспансеризации. Потраченные на обучение Кейси средства не были выброшены на воздух, потому что при всей своей ориентированности на массового потребителя, книга объясняет достаточно сложные для понимания процессы. Можно ли сожрать шоколадку для улучшения мозговой деятельности? Конечно. Но лишь при наличии мозговой деятельности, иначе можно остаться тупым и жирным. Почему так? Подробности в книге.

Что касается личных ощущений, то я книжку прочитал с удовольствием - легкий язык изложения, понятное объяснение сложных процессов, обличение звериного лика капитализма его же акулами - что еще нужно для того, чтобы приятно провести вечер? Стейк и бурбон, разумеется, кофе и сигара, потупить в телефон, назвать всех мудаками и отправиться спать. Ведь следующим утром я снова намерен начать новую - здоровую - жизнь.

Автор - Павел Реутских

Статья написана для паблика CatScience. А ещё у нас есть телега.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Казалось бы, вопрос достаточно глупый. Ведь во множестве книжек и даже в самой Википедии (!!!!) чёрным по белому написано, что древние скандинавы называли Русь ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛁᚴᛁ, то есть Garðaríki/ Gardarike/ Gårdarike, что переводится как «страна городов».

Тем не менее, сегодня я постараюсь объяснить, почему это плохой перевод. И почему этот термин правильнее было бы переводить как «страна оград», «страна городищ» или даже «страна заборов», вспоминая тексты песен одного нелюбимого мною классика.

#1. Итак, древние Скандинавы, действительно, чаще всего называли земли Руси вначале термином ᚴᛅᚱᚦᛅᚱ / Garðar, а затем и ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛁᚴᛁ / Garðaríki / Gardarike / Gårdarike.

Название это состоит из двух компонентов: Garð +Rike.

Слово «rike» – родственно хорошо известному нам слову «reich» («рейх»), оба происходят от прагерманского *rīkjan – и обозначают большую территорию, находящуюся под единым управлением, под властью одного повелителя.

Слово «garð» – в данном контексте принято переводить как «город».

В случае такого варианта перевода всё вместе это, действительно, даёт нам термин «страна городов».

---

#2. В чём самая главная проблема перевода «гардарики» как «страна городов»?

В той дополнительной коннотации, которая возникает у русского человека при прочтении такого термина. Дело в том, что слово «город» в русском языке тесно связано с такими словами как «цивилизация», «культура», «образование», «развитие», «прогресс». «Городской» – значит, более развитый, более культурный, более образованный, более цивилизованный.

Соответственно, у неподготовленного читателя при прочтении термина «страна городов» возникает ощущение, что скандинавы были в восхищении от Руси, что они видели её гораздо более развитым, чем их родные места или соседние страны, местом. Мол, в то время, когда скандинавы «по деревьям лазили», Русь уже была настолько высокоразвитым местом, настолько высокоразвитой цивилизацией, что скандинавы отразили это в своём наименовании Руси. И, мол, заметьте они назвали наиболее цивилизованным и развитым местом не Британию, не Германию, не Францию, не Испанию, а именно Русь. Ведь раз они назвали именно Русь «страной городов» – значит, именно тут они видели наибольший расцвет, наибольшее развитие городской культуры в то время.

Разумеется, это неверные коннотации.

---

#3. Первое, что должно насторожить даже внимательного обывателя это то, что современные скандинавы используют в качестве синонимов современного русского слова «город» множество различных слов. Но ни одно из них не связано с древнескандинавским Garðar.

Так, в современном датском языке для обозначения города используют слова By, Byområde и Stad.

В современном шведском – Stad, Ort, Tätort;

В современном фарерском – Býur;

В современном исландском – Borg, Bær, Staður, Þéttbýli;

В норвежском «букмоле» - By, Tettsted;

В норвежском «нюношке» - By, Storby, Tettstad.

---

#4. А используется ли вообще корень Garðar в современных древнескандинавских языках? Безусловно. Этот корень сохранился. И используется очень и очень широко. К примеру, в современном исландском, который, как считается, из современных скандинавских языков наиболее близок древнескандинавскому используются следующие слова:

• Garður – сад, парк, двор, ограда, изгородь, огороженное место

• Garðamatur – овощи с огорода

• Garðávöxtur – плод из сада

• Garðhola – небольшой огород

• Garðjurt – садовое растение

• Garðrækt – садоводство

• Garðsauki – расширение огороженного места

• Garðyrkjumaður – садовник

При этом в языке осталось несколько фразеологических оборотов, указывающих на чуть более широкий спектр применения в прошлом. Наиболее яркий из которых: ráðast á garðinn þar, sem hann er lægstur – дословно «нападать на garð там, где он находится ниже всего» – обозначает «ударить по самому слабому месту».

Та же картина наблюдается и в других скандинавских языках.

Так ферма на датском, шведском и норвежском букмоле пишется «gård», в норвежском нюношке – «gard», в фарерском – «bóndagarður».

Ограждённый со всех сторон двор в датском – «gårdhave», в шведском - «gård», в норвежском букмоле – «gårdsplass», в фарерском «garður».

Интересно, что и в современном английском языке от этого же корня происходят слова-синонимы:

• «garden» – «сад»

• «yard» - «двор»

То есть никоим образом не связанные с тем, что мы привыкли понимать под словом «город».

---

#5. Теперь же перейдём к той части, которую в отличие от вышеописанного, вам самостоятельно проверить будет сложнее. А именно, как всё это выглядело в языке-предке всех современных скандинавских языков – в языке, который в науке чаще всего именуют Old Norse, а сами носители, который называли просто «северным» - fornnorræna, norrønt spark.

То есть как всё обстояло именно в том самом языке, на котором Русь называли Garðaríki (при записи младшим футарком -ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛁᚴᛁ).

В этом языке для крупных человеческих поселений как правило использовали следующие слова:

• Byr – неукреплённое поселение,

• Borg – укреплённое поселение, крепость,

• Staðr – крупное торговое поселение, поселение-ремесленный центр.

Именно от этих слов происходят следующие наименования города в современных скандинавских языках: датские By, Byområde и Stad, шведское Stad, фарерское Býur, исландские Borg, Bær, Þéttbýli и Staður, норвежские By, Storby, Tettstad и Tettsted. Именно эти корни мы можем повсеместно видеть в местной топонимике – например, в шведской: Älvsborg, Filipstad, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Kristianstad, Ljungby, Mariestad, Mjölby, Ronneby, Sölvesborg, Trelleborg, Vimmerby, Visby, Vänersborg и так далее. Что касается шведских слов Ort и Tätort, то они восходят к древнескандинавскому слову Ort, значение которого в древнескандинавском языке соответствовало современным «место» и «локация».

---

#6. А что же с корнем Garðar?

В древнескандинавском языке он использовался для обозначения слов «ограда», «огороженное место», «ограждать». И, в частности, использовался в следующих выражениях:

• bolgarþer - внешняя ограда;

• gripa með garðum - охватить, окружить оградой;

• hofgarðr - ограда вокруг храма;

• kirkjugarðr - кладбищенская или церковная ограда;

• leggja garðr - строить ограду;

• toptargarþer, toftgarþer - огороженный участок земли;

• utgarþer - ограда, которой обнесены пахотные и луговые земли;

• verpa garðr - насыпать ограду.

Есть, собственно, и древнескандинавские топонимы, содержащие внутри себя этот корень.

Например, таковы поселения в Нормандии: Auppegard, Épégard, Boullangard, Figard.

Но во всех таких случаях, следует говорить о крайне малом размере этих поселений – в каждом из них речь скорее шла о ферме/саде, чем даже о полноценной деревне, не говоря о городе.

---

#7. То есть, собственно, корень garðr/ garðar древние скандинавы практически никогда не использовали для наименования городов.

Здесь особняком стоят лишь земли Древней Руси, где располагались:

• Holmgarðr – древнескандинавское наименование Новгорода Великого.

• Kœnugarðr – древнескандинавское наименование Киева.

И Константинополь, именовавшийся скандинавами Miklagard.

Соответственно, в случае с поселениями Древней Руси вероятно свою роль сыграла близость звучания славянских слов «город»/«град» с древнескандинавским garðr. И в случае с Константинополем, вероятно, более верным переводом его древнескандинавского наименования на современный русский было бы вовсе не «Великий Город», как это сейчас принято, а «Великоограждённый». Благо, ни у одного другого города в Европе в ту пору не было даже близких по размеру стен: Феодосиевы стены длиной более 5,5 километров, 20 м высотой, 5 метров толщиной, плюс еще внешняя городская стена длиной более 12 км.

---

#8. Не подтверждает представление о древней Руси как о «стране городов» и археология.

Даже на момент расцвета Древнерусского государства, на момент пика развития его городской культуры (т.е. в первой половине XIII века), уровень урбанизации составлял менее 3%. А площадь подавляющего большинства из 340 городов Руси была менее 2,5 га (то есть меньше, чем три современных футбольных поля). Что уж говорить про VIII - IX века, когда из этих 340 даже такого крошечного размера существовал лишь десяток и лишь несколько поселений покрупнее! Площадь древнего Великого Новгорода – летописного Рюрикова Городища – всего лишь 6-7 га. Киев на момент переноса туда столицы представлял собой конгломерат небольших поселений общей площадью около 3,5 га. Ко временам крещения Руси (то есть более, чем за 100 лет) площадь Киева выросла аж до 10-12 га. При этом площадь шведской Бирки в те же годы – 16 га, площадь датского Хедебю, центра всего лишь одной из восьми датских провинций – 26 га. То есть земли Руси вряд ли могли поразить древних скандинавов развитием своей городской культуры.

Но вот что точно могло броситься в глаза скандинавам – так это стандартный тип поселений славян. А именно – городища. Даже сравнительно малые славянские поселения, как правило, окружались насыпными валами, рвами и бревенчатыми частоколами. Что разительно контрастировало с привычными для скандинавов неукреплёнными и малоукреплёнными поселениями

---

#9. Резюмирую.

Перевод скандинавского наименования Руси « ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛁᚴᛁ / Garðaríki» как «страна городов» – это устоявшийся в науке и популярной литературе, но весьма неточный термин, который порождает целый спектр заблуждений и ложных идей о якобы огромном развитии городской культуры в древней Руси. Гораздо более точным переводом был бы «страна огороженных территорий» или для сокращения «страна городищ».

Удивительно, но это древнее наименование крайне созвучно известному советскому образу нашей страны как «страны заборов», воспетому в одноимённой песне популярным в ту пору вокально-инструментальным ансамблем.

---

10. Примечания.

• Внимательный читатель заметит, что в скандинавском руническом написании ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛁᚴᛁ первая и предпоследняя руны одинаковые, несмотря на то, что первая читается как «г», а предпоследняя как «к». Это связано с тем, что на одном из этапов развития младшего Футарка скандинавы для записи обоих звуков использовали одну и ту же руну.

• « ᚴᛅᚱᚦᛅᚱᛁᚴᛁ / Garðaríki» это не единственное название Руси в древних скандинавских источниках. Так же территории Древней Руси именовались скандинавами как:

- Hunnigard – «гуннский gard». Связано это с представлениями о том, что именно в землях около Киева долгое время жили и правили гунны. Во множестве саг славяне называются то данниками, то вассалами, то соперниками гуннов. Остаётся лишь гадать отголоски ли это настоящих гуннов, хазаров, аваров или жителей поселений салтово-маяцкой культуры.

- Kylfingaland – к сожалению, нет внятной этимологии, как это можно перевести. Все гипотезы очень слабые.

- Svíþjóð hinn mikla – то есть "Великая Свитьод". При этом "малой Свитьод" или просто "Свитьод" древние скандинавы именовали Швецию.

• Считается, что и наши слова «город», «ограда», огород», и древнескандинавское «garð», и современные английские слова «garden» и «yard» – все восходят к индоевропейскому слову ǵʰortós, обозначавшему «ограда», «забор», «укрепление». Фасмер приводит следующие интересные слова, предположительно возникшие из этого же корня: жемайтское gardìs/ gardį – «решетчатый борт воза», албанское «garthdhi» - «забор».

• Интересно, что английское слово town также происходит от слова со значением «ограда», «живая изгородь» и родственно нашему посконно-славянскому слову «тын», как и древнескандинавскому tun и ирландскому слову со значением «крепость» – dun.

Автор - Алексей Письменюк

Статья написана для паблика Catscience. Прямо сейчас мы набираем желающих научиться писать научпоп. Присоединяйтесь к нашему легендарному лагерю Наварро! Это абсолютно бесплатно на всех этапах - для того, чтобы в интернете было больше авторских просветительских постов.

А ещё у нас есть телега )

Боль — одно из главных физиологических ощущений человека, своеобразный сигнал, который сообщает о патологических процессах в организме. Сложно сказать, что именно испытывает новорожденный ребенок, но можно с уверенностью утверждать, что с болевыми ощущениями он познакомится очень быстро, и, вероятно, они станут одними из первых в его жизни.

Открытие обезболивающих средств стало серьезным достижением человечества. Впервые они начали активно использоваться в XIX веке, хотя предпосылки для их создания существовали с глубокой древности. Как и многие другие научные открытия, создание эффективных анальгетиков стало возможным только благодаря развитию систематических научных знаний, что позволило решить эту многовековую проблему.

Сегодня известно, что на болевые раздражители реагируют ноцицепторы — специализированные нервные окончания, расположенные в коже, мышцах, суставах, внутренних органах и других тканях. При повреждении тканей выделяются химические вещества (например, ионы водорода, калия, серотонин), которые активируют ноцицепторы. Активированные ноцицепторы генерируют электрические импульсы, передающиеся по нервным волокнам. Эти сигналы поступают в спинной мозг через задние корешки, где передаются на второй нейрон, который отправляет их в головной мозг.

Однако так было известно не всегда. С глубокой древности людям приходилось находить и проверять эффективность обезболивающих средств исключительно методом проб и ошибок. Часто использовались различные вещества растительного происхождения, такие как конопля, опий, мандрагора, а также этиловый спирт.

Ситуация начала меняться к концу XVIII — началу XIX века.

Диэтиловый эфир, по некоторым источникам, был открыт в 1275 году Раймондом Луллием. Парацельс в XVI веке описал его обезболивающие свойства. Однако широкое использование эфира началось лишь в конце XVIII века. Эфир применяли путем вдыхания его паров. Его механизм действия основан на угнетении центральной нервной системы (ЦНС), что приводит к потере сознания, аналгезии (обезболиванию) и расслаблению мышц. Впервые в истории хирурги получили возможность свободно проводить операции.

Николай Пирогов в 1847 году во время Кавказской войны впервые применил эфирный наркоз в военно-полевых условиях. Для этой цели он разработал специальные ингаляционные маски. Эфир стал первым средством для наркоза, которое начали широко использовать.

Однако научная мысль не стояла на месте, и вскоре появились его аналоги. В 1831 году был открыт хлороформ. Примечательно, что изначально его использовали как растворитель для каучука. В качестве средства для наркоза он был впервые применен в 1847 году шотландским акушером Джеймсом Симпсоном. В результате своих опытов Симпсон установил, что хлороформ действует значительно быстрее и продолжительнее, чем эфир. У хлороформа более приятный запах, и его применение проще, чем у диэтилового эфира (достаточно накапать хлороформ на марлю и поднести к дыхательным путям человека; наркоз можно поддерживать периодическим смачиванием этой марли). Кроме того, хлороформ, в отличие от эфира, взрывобезопасен.

Хлороформ начал быстро вытеснять диэтиловый эфир, однако вскоре были обнаружены его серьезные побочные эффекты: остановка дыхания, сердечной деятельности и токсическое поражение печени.

В XVIII веке была открыта закись азота (веселящий газ). В 1799 году английский химик Хамфри Дэви установил наличие у нее обезболивающих и эйфорических свойств. В последующие годы предпринимались неоднократные попытки начать массовое использование веселящего газа, но первое задокументированное применение произошло в 1844 году, когда американский стоматолог Гораций Уэллс впервые использовал закись азота для анестезии при удалении зуба. К изучению веселящего газа вернулись вновь. Было установлено, что закись азота хорошо подходит для проведения кратковременного наркоза, например, при стоматологических операциях. Однако при подаче чистого веселящего газа возникает асфиксия. Чтобы избежать этого осложнения, необходимо смешивать закись азота с кислородом, что требовало специального оборудования. Поэтому более активно продолжали использовать хлороформ и диэтиловый эфир.

Выше мы рассмотрели средства для наркоза, которые применяются только в операционных условиях под контролем специалистов. Однако существует также обширная группа препаратов, называемых анальгетиками. Эти лекарственные средства позволяют бороться с болью, но, в отличие от средств для наркоза, не вызывают потери сознания, поэтому могут широко использоваться населением. Средства для наркоза полностью блокируют болевые сигналы путем выключения сознания пациента, тогда как анальгетики (даже с самым выраженным обезболивающим эффектом) зачастую лишь притупляют боль, но не лишают человека возможности чувствовать неприятные ощущения.

Мы не будем приводить полную классификацию анальгетиков, чтобы не усложнять текст. Разделим их на две группы: наркотические и нестероидные противовоспалительные (НПВС). Этой классификации вполне достаточно для дальнейшего повествования.

Как уже упоминалось, человечество знакомо с наркотическими веществами с глубокой древности. Эффект обезболивания, который они вызывают, всегда интересовал исследователей. Сейчас известно, что их действие связано со снижением высвобождения нейротрансмиттеров (веществ, необходимых для передачи болевого импульса) через активацию опиоидных рецепторов.

В 1804 году немецкий химик Фридрих Сертюрнер выделил из опия морфин. Примерно в начале 20-х годов XIX века морфин начали активно применять в медицинской практике не только как обезболивающее, но и как средство для улучшения сна (морфин обладает седативным эффектом, а если говорить простым языком — успокаивающим). В 1853 году была изобретена инъекционная игла, что позволило использовать морфин более эффективно. При внутримышечном или подкожном введении можно достичь более быстрого и выраженного лечебного эффекта. Благодаря этому морфин начали широко использовать, в первую очередь, в военной медицине. Однако именно применение на театрах боевых действий стало причиной появления большого количества людей, зависимых от препарата. Стало понятно, что морфин необходимо применять только под строгим контролем, чтобы избежать появления “армейской болезни” — так в то время называли морфиновую зависимость.

Активно велись работы по поиску аналогов. В 1874 году английский химик Алдер Райт синтезировал из морфина героин. Другой исследователь, немец Феликс Хоффман, предложил использовать героин как препарат для лечения кашля (героин, как и прочие опиоиды, воздействует на кашлевой центр, подавляя кашлевой рефлекс) и как альтернативу морфину, которая не вызывает привыкания. Считалось, что героин вызывает слабую эйфорию с минимальными нарушениями поведения и когнитивных функций, особенно при кратковременном использовании. В 1898 году немецкая фармацевтическая компания “Bayer AG” начала продавать препарат под торговой маркой «героин» (возможно, название происходит от слова heroic — «героический»). Однако уже в 1913 году продажи были остановлены, так как к этому времени стало очевидно, что героин даже более опасен, чем морфин, и вызывает более тяжелую зависимость.

В 1916 году немецкие химики предложили полусинтетический оксикодон. Этот препарат обладает более высокой эффективностью (примерно в 1,5–2 раза сильнее морфина) и лучшей всасываемостью при приеме внутрь, чем морфин. Однако при длительном использовании он также вызывает привыкание.

В последующие годы появились и другие полусинтетические препараты, например, гидроморфон. К началу Второй мировой войны химики представили первые полностью синтетические препараты, такие как петидин и метадон. В послевоенное время арсенал обезболивающих препаратов расширился: появились фентанил, бупренорфин, трамадол и промедол. Современные препараты отличаются от морфина большей эффективностью, разнообразием форм выпуска и повышенной безопасностью, но при неправильном использовании они также могут вызывать зависимость.

Следующая группа препаратов хорошо известна обывателям и продается свободно в каждой аптеке. Наиболее известные представители этой группы — аспирин, анальгин, ибупрофен и диклофенак. Вряд ли найдется человек, который ни разу не использовал эти препараты. Все они относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). Для этих препаратов характерны три основных эффекта: обезболивающий, жаропонижающий и противовоспалительный. При этом каждый препарат имеет свои особенности. Например, аспирин снижает тромбообразование, поэтому препараты на его основе применяются для профилактики инсультов и инфарктов миокарда.

Почему для этой группы характерны три основных эффекта? Это связано с их способностью влиять на механизм воспаления. Воспаление — это защитная реакция организма на действие раздражителя. Под раздражителем стоит понимать воздействие различных физических факторов на мягкие ткани, химических веществ, инфекционных агентов и прочего. Клинически воспаление проявляется в виде покраснения, повышения температуры, отека, боли и нарушения функции пораженного органа.

Биомеханизм воспаления очень интересен. Если не вдаваться в подробности, то в месте воспаления синтезируются местные медиаторы — простагландины. Именно синтез этих веществ блокируют НПВС.

Стоит отметить, что боль, возникающая в результате воспалительного процесса, зачастую по своей интенсивности значительно уступает боли, при которой показаны наркотические анальгетики (хотя восприятие боли зависит от индивидуальных особенностей каждого человека). Важно понимать, что наркотические анальгетики применяют при значительных повреждениях органов и мягких тканей, а также у онкологических больных. В таких случаях ждать какого-либо эффекта от НПВС практически невозможно.

Как же их изобрели? Еще в Древнем Египте начали применять кору ивы для уменьшения боли. В начале XIX века химики начали экспериментировать, пытаясь выделить активное вещество. Сначала удалось выделить салицин, а на его основе — салициловую кислоту, которая обладала противовоспалительными свойствами. Однако прием салициловой кислоты внутрь затруднялся раздражением слизистой оболочки желудка, поэтому дальнейшие поиски продолжались. В 1853 году французский химик Шарль Фредерик Жерар синтезировал ацетилсалициловую кислоту, прием которой был более безопасным.

В 1897 году Феликс Хоффман, химик из компании Bayer, улучшил технологию синтеза ацетилсалициловой кислоты. Это позволило удешевить производство и открыло путь к коммерческому распространению препарата под названием “Аспирин”. Аспирин стал одним из первых препаратов, который начали продавать по всему миру.

Однако аспирин имел свои серьезные недостатки: он также раздражает слизистую желудка и при длительном использовании может вызывать желудочно-кишечные кровотечения.

Поиски более безопасных альтернатив продолжались и продолжаются по сей день. В 1920–1930-х годах появились фенацетин и ацетанилид. После Второй мировой войны были разработаны индометацин, ибупрофен и диклофенак.

Современные препараты более безопасны и обладают более выраженным обезболивающим эффектом.

Наука не стоит на месте: улучшаются старые препараты, появляются новые. В этой статье были рассмотрены только основные препараты, которые появились первыми и применяются в наше время. Не были рассмотрены препараты для местной анестезии из-за их интересных особенностей. Например, лидокаин можно использовать как для обезболивания в стоматологии, так и для восстановления сердечного ритма. Поэтому их обзор заслуживает отдельной полноценной статьи.

Автор - Павел Демидович

----------------

А пока вы ждёте следующую статью, напоминаем, что вы сами можете попробовать себя в роли автора! Записывайтесь в тренировочный лагерь Наварро и пробуйте писать научпоп вместе с нами )

Помните в одном фильме показывали великолепное фантастическое будущее с летающими автомобилями? Году в 2015 оно должно было наступить вроде...

По факту же мы тут уже на десять лет опаздываем, никаких воздушных шоссе... Обидно. Китайцам вот тоже обидно стало, так что они всерьез занялись проектом личного транспорта, способного передвигаться не только по земле, но и по воздуху. Правда решение оказалось... Эээ... Не совсем такое, о котором мечтали фантасты. Зато дешёво, надёжно и практично. И в русле современных трендов, хе. То есть это буквально пассажирский квадрокоптер. Председатель правления компании Хэ Сяопэн заявил, что XPeng намерена наладить первое массовое производство раздельного летающего автомобиля, который они называют «наземный авианосец». Система управления этих автомобилей будет основана на ИИ, чтобы самостоятельно перемещаться «от парковки до парковки».

Конечно, это не первая попытка такого рода. Вот, например, испытания беспилотного аэротакси в Испании.

Понятно, что ещё остаётся куча нерешённых вопросов. Недостаточно мощные источники энергии, порывы ветра и всякие вопросы регулирования бытовых полётов. Но всё решаемо, и вполне возможно, что в следующем году по крайней мере в китайских городах появятся первые летающие водители.

Автор - Vethgard Lancer

Заметка написана для паблика Catscience. А ещё у нас есть телега.

----------------------------------------

Прямо сейчас мы набираем всех желающих в тренировочный лагерь для новых авторов. Хочешь попробовать писать научпоп? Заходи, и наши лучшие авторы всё покажут и расскажут!

Как часто в художественных фильмах мы наблюдали, что герои проводили операции в условиях тропического леса, штык-ножом, без последствий? Ну или проводили дефибрилляцию с помощью автомобильного аккумулятора? Вот и мы, во время обучения на кафедре хирургии, когда услышали, что в тяжелых случаях сепсиса больных лечили внутривенным вливанием обычной бытовой «синьки», сначала расценили это как шутку. Но реальность оказалась интересней любого вымысла.

Сначала немного про сепсис, чтобы лучше понимать матчасть. Сепсис – он же «заражение крови» – это комплекс реакций организма на попадание инфекции в кровоток. По системе сосудов бактерии распространяются в организме и, вдобавок, активно в них размножаются. Видели когда-нибудь гнойник? А теперь представьте, что им становится весь организм. Характеризуется данный синдром (комплекс симптомов, для примера: насморк – симптом, а простуда – синдром) множеством проявлений: от запредельной температуры до полиорганной недостаточности (это когда твои внутренние органы уходят на перекур, в данном случае еще и в рандомном порядке). До изобретения антибиотиков шанс выжить при подобном заболевании болтался около нуля, сейчас же он подбирается к 50%: или выживешь, или нет.

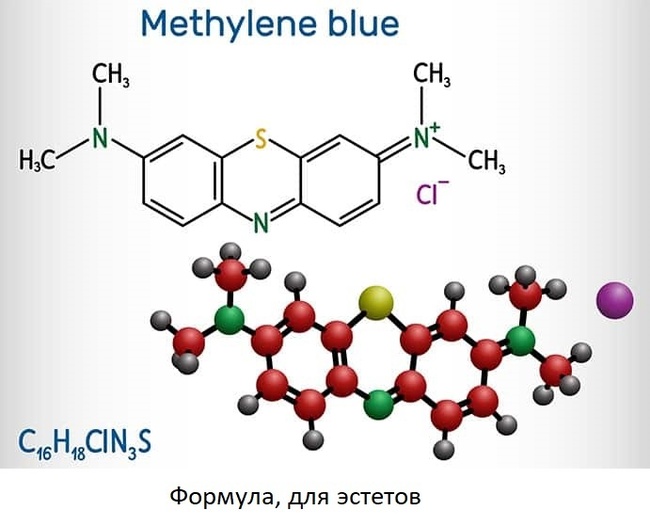

Ну, а что по пресловутой «синьке»? По-научному, она – метиленовый синий, краситель, синтезированный в 1876 году. Поначалу им пытались окрашивать ткань, но оказалось, что она очень быстро выцветает, и это применение забросили. Зато оказалось, что клеткам тканей (живых организмов) и некоторым микробам он придает красивую темно-голубую окраску, чем пользуются до сих пор (гистологи и микробиологи не дадут соврать). Также его используют в качестве индикатора при некоторых химических реакциях. Как антисептик синька широко применяется практически везде: от медицины до аквариумистики. Некоторое время краситель даже использовали как лекарство от малярии, но об этом можно писать отдельную историю.

И теперь возвращаемся к сепсису. Именно антисептические свойства синьки стали одной из причин использования вещества при данном синдроме. Если чуточку подробней – вещество накапливается в микроорганизмах и нарушает функции клеточного дыхания, отчего микробы активно дохнут (с этим механизмом связан также и противомалярийный эффект).Также бактерии обладают одним мерзким свойством: при сепсисе они могут взаимодействовать с эритроцитами, или просто их разрушая (гемолиз по-научному), или переводя гемоглобин в иную форму, при которой не происходит связывания с кислородом и эритроцит становится бесполезен. Данное осложнение называется метгемоглобинемией и является одним из самых тяжёлых при сепсисе. И вот тут на сцену выходит наш герой, который обладает способностью превращать этот самый метгемоглобин обратно в нужную, кошерную форму. Немного науки: метиленовый синий, присоединяя 2 атома водорода, уходит в восстановленную форму и может отдать халявно полученные электроны гемоглобину, который, их забирая, меняет свою валентность (способность образовывать связи с другими веществами) с +3 на +2, и вуаля, гемоглобин снова с нами.

На фоне всех этих дифирамбов «голубой панацее» возникает обоснованный вопрос, а какого… данный препарат практически не применяется? Ответ прост и банален: огромное количество побочных эффектов, от кардиотоксического действия (что очень полезно при полиорганной недостаточности (САРКАЗМ)) до гемолиза эритроцитов. Ну или ПОВЫШЕНИЯ уровня метгемоглобина при больших концентрациях красителя в крови (тут механизм ровно такой, как описывался выше, только строго наоборот: если метиленового синего слишком много, он активно забирает кислород, уходит в окисленную форму и отбирает у гемоглобина электроны, а дальше - финита ля комедия). Но в ситуации, когда ничего не делать – это стопроцентная смерть, даже такой препарат является тем малым, что отделяет больного от гибели.

------------------

Этот пост написал Евгений Бурый, выпускник лагеря Наварро - нашего бесплатного тренировочного лагеря, для всех, кто хочет попробовать писать научпоп. Сейчас мы набираем новых стажёров, влетайте.

Если у тебя интересная профессия или есть любимая тематика, связанная с наукой и технологиями, и ты хотел бы рассказать про свои достижения или историю (например, про знаменательных людей, про великие достижения или же наоборот, незаслуженно выпавшие из поле зрения свершения), то мы приглашаем тебя в нашу компанию!

Сообщество CatScience набирает желающих в наш легендарный «тренировочный лагерь Новарро для начинающих авторов»! Со своей стороны мы предлагаем помощь в написании текстов и свою компанию, а от тебя ждем вовлечения и желания раскрыть для людей новые знания.

Кураторами новичков на потоке будут авторы (по ссылкам можно посмотреть примеры их статей):

Даниил Ли

Александр Грибоедов

Дядя Ваня

Алексей Цибенко

Виолетта Хайдарова

Если тебя заинтересовало, ты готов принять участие «в том самом Новарро» или у тебя есть вопросы, то можешь оставить написать координатору во вконтакте или телеграм (@vetyk). Или же обратиться в наш новенький приемный бот телеграм-канала.

Спасибо за внимание и желаем всем успехов!