Кино и мультфильмы

18 постов

18 постов

15 постов

10 постов

1 пост

4 поста

1 пост

В Японии такая фраза вовсе не кажется бредовой. Вот, например, нашла невероятной красоты театральную постановку "Унесенные призраками" (обожаю разрывы шаблонов!) . Узнаете персонажей?

Спектакль показывали в 2022 году на сцене Императорского театра в Токио. Хаяо Миядзаки одобрил "театрализацию" своего культового мультфильма. После премьеры спектакль должен был проехать по городам Японии и, возможно, отправиться в мировое турне, но информацию об этом я что-то не нашла.

Листайте карусель!

Интересно, что эстетику мультфильма в новой адаптации сохранили очень бережно и даже чересчур буквально. Мы привыкли к тому, что театр - это чаще всего новое прочтение произведение, а тут подход, я бы сказала, консервативный, но так тоже здорово. В общем, я бы с удовольствием сходила на такую версию культового мультфильма.

Я далеко не анимешница, но читатели как-то написали, что моя "Привет, Яга!" напоминает японское аниме. Ну, не знаю... возможно. Вообще, японская мифология порой близка к русским сказкам. Вот, например, горная ведьма Юбаба - вылитая Баба Яга. В этом спектакле она очень импозантная получилась (см. карусель выше)!

Давайте, кстати, я сделаю тут, на Пикабу, собственную неделю японской анимации! Каждый день не буду успевать, но в среду, пятницу и воскресенье выложу свои статьи о Миядзаки, его символике и мифологии персонажей, и составлю подборку моих любимых мультфильмов.

Первая публикация этого материала в ВК --> ФЭН-клуб | фэнтези Анны Константиновой

Представляя семейную картину "Манюня: Приключения в Москве", продюсер Гевонд Андреасян рассказал, что одним из ее героев стал Юрий Никулин, образ которого помог создать искусственный интеллект. Фильм выйдет в прокат 30 мая 2024 года.

Конечно, я понимаю, что рынок виртуальных актеров (в том числе и умерших) – перспективная область для шоу-бизнеса и кино. Также я могу предположить, что наследники почивших звезд дают согласие на использование их светлых образов, и с точки зрения законодательства наверняка там все в ажуре. Но, мне кажется, это самое законодательство опять отстает от технологий. Мы еще с киберпиратством не разобрались, а тут новая напасть на подходе.

В 2013 году Одри Хепбёрн была использована в телевизионной рекламе для британского шоколадного батончика Galaxy. По прогнозам, к 2025 году рынок цифровых двойников знаменитых актеров достигнет 32,3 млрд долларов. Сегодня уже оцифрованы и «пашут» после смерти: Мэрилин Монро, Фред Астер, Эд Салливан, Элвис Пресли, Брюс Ли, Одри Хепбёрн, Джордж Бернс и многие другие мирно почившие звезды.

Вот давайте рассуждать просто по-человечески. 20-30 лет назад о разнообразных цифровых извращениях даже не помышляли. Умирая, знаменитый человек завещал потомкам право на свое интеллектуальное наследие: фильмы, в которых он снялся, записи песен и сами эти песни, например. Но он точно не давал разрешения на использование своего образа в новых проектах.

А вдруг он был бы против такой роли или самого фильма - может, он славянское фэнтези всю жизнь ненавидел, а его заставили Кощея играть. С режиссером он, может, при жизни в контрах был или не согласился бы со сценарием по принципиальным причинам? Мы уже никогда этого не узнаем.

Технология Deepfake сегодня доступна всем пользователям. В сети ежедневно создаются ролики с использованием известных лиц. Однако известно, что 96% дипфейков с селебрити используется в индустрии «фильмов для взрослых».

Сдается мне, скоро вся эта вакханалия с некромантским уклоном создаст массу конфликтов - юридических и этических. Мне вот уже неприятно, что моя любимая Одри Хёпберн рекламировала какую-то хрень. И за Никулина почему-то обидно.

Скажете маразмую? Не исключаю и такую возможность, но мне кажется, что наследие актера – это, в первую очередь, та память о нем, которая живет в нас, его зрителях. А теперь получается, что эта память начнет активно меняться. И новому поколению вообще будет не очевидно – какая из ролей Юрия Никулина настоящая, а какая снята уже без его ведома и согласия. Думаю, что строчка в титрах тут делу не поможет.

Я бы запрещала использование цифровых образов умерших актеров. А ныне живущим публичным личностям, вероятно, придется подробнейшим образом расписывать в завещании, в каких ролях им после смерти можно появляться, а в каких откровенных сценах они себя видеть не хотят… Странно звучит, но как-то так выходит. А вы как думаете?

В интересное время мы, однако, живем. Даже пословица «после нас хоть потоп» силу теряет!

Это шуточная рецензия, которую год назад, к 1 апреля, я писала для романа Владимира Кучеренко "Серая эльфийка. Танцы с саблями"

Недавно перечитала и поняла, что вещь у меня вышла универсальная, подходит к массе других романов, так что решила ее вам показать.

Данная инструкция была составлена как обобщение многовекового опыта попаданства

1. Наиважнейшее правило! Перемещаясь в новый для вас мир, ни в коем случае не берите с собой одежду. Сами подумайте: после телепортации с рандомным выбором координат точки приземления, вы со сто процентной вероятностью окажетесь в непосредственной близости (в некоторых случаях – даже в постели) у вашего Будущего Избранника, и такого случая продемонстрировать товар лицом… накачанную фигуру… громадные сиськи… все свои прелести (испр. верить) в полном объеме, у вас точно не будет. Так что отнеситесь к этому максимально серьезно. Если какой-то из предметов одежды не хочет от вас при перемещении отцепляться, стоит приложить некоторые усилия и все-таки отправить его в мета-пространство прицельным броском любой конечности.

2. Попав в новый мир и непосредственную близость к Будущему Избраннику, стоит визуально оценить эффект, произведенный вашими сиськами… высокими интеллектуальными способностями, по шкале от одного до ста пятидесяти. При достижении значений меньше семидесяти трех, немедленно проверьте, выполнен ли п. 1. данных правил. В случае, если с пунктом первым все в порядке, но «объект» не выглядит в достаточной степени обалдевшим, стоит усилить вау-эффект, приняв максимально выигрышные позы (иллюстрированный список рекомендованных поз см. в Приложении 1 к данной Инструкции). Поймите, что местные туземки никогда не смогут себе такого позволить, сохраняя выражение лица «я вообще-то честная девушка». Когнитивный диссонанс, который при этом подхватывает ваш Будущий Избранник бесценен!

3. В любом мире, пригодном для принятия попаданок, существует категория женщин, поставивших свою низкую социальную ответственность на коммерческую основу. Обычно в этих сообществах (суб-культурах) накоплен бесценный опыт вызывания необходимого вам вау-эффекта. Воспользуйтесь наработками местных коллег и раздобудьте в качестве одежды образцы, стилистически близкие к их гардеробу (желательно – на несколько размеров меньше). Объяснить свой выбор вы всегда сможете тем, что в вашем родном мире именно так и принято одеваться.

4. Обычно в программу пребывания попаданки в новом мире входит схватка с местными бандитами, а также, если повезет, смертельное противостояние с агентами иностранных разведслужб. В случае точного выполнения п. 3 данных правил, вам обязательно надо воспользоваться удачной возможностью и во время демонстрации своих боевых умений владения холодным оружием «случайно» потерять один из элементов одежды. Вау-эффект при этом распространяется на всех представителей противоположного пола в радиусе не менее ста метров (в зависимости от освещенности, погодных условий и наличия у местного населения приборов высокоточной оптики, данная зона может варьироваться в весьма широких приделах).

5. Если к середине срока попаданства ваш Избранник все еще остается «Будущим», стоит проверить выполнение пп. 1-3, при необходимости повторить п. 4 несколько раз, и в случае неудачи переходить к более тяжелому варианту: учиться осваивать местную кулинарию. Данный пункт в большинстве методик признан слишком тяжелым для попаданок, он несет опасность физического и морального выгорания, поэтому пользоваться им нужно лишь в исключительных случаях.

6. Если после выполнения предыдущего пункта ваш Избранник выжил, но все еще остается в категории «Будущего», не позволяйте своей самооценке упасть и не разрешайте себе сомневаться в принадлежности к категории «Прекрасных» (см. заголовок). Вспомните народную мудрость: «Не бывает некрасивых попаданок, бывает мало ____ (вставить на место пробела любой местный напиток с расслабляющим либо легким психотропным действием)».

Так как при выполнении п.5 ваш Избранник показал устойчивость к большинству существующих в его мире опасных веществ, следование данному правилу вряд ли нанесет ему значительный ущерб. При достижении же нужной стадии расслабления, вы получите возможность перевести вашего Избранника в категорию «Настоящего Мачо», даже без его на то ведома. Так что строгое следование данным пунктам гарантирует вам успешное выполнение Главной Миссии Попаданки – нахождения ИЛ (Истинной Любви).

7. Никогда не следует забывать, что попаданство – это тяжкий труд и огромная психологическая нагрузка, поэтому для долговременного пребывания в чужом, враждебном мире вам требуется регулярная и качественная компенсация затраченных усилий. Подходите к этому вопросу творчески. Хорошие показатели снятия стресса обычно дают такие попадан-развлечения, как:

- крупнозатратный шопинг (потраченная сумма при этом должна быть не ниже сорока-пятидесяти прожиточных минимумов, принятых в данном мире законодательно);

- стрельба магическими зарядами по плохим людям/драконам/вертолетам спецслужб (выбрать нужное, исходя из возможностей, предоставляемых данным миром);

- поиск пропавших сестренок/собачек/семейных библий вашего Избранника, похищенных злодеями или пропавших в результате трагического стечения обстоятельств (сам по себе этот пункт не слишком интересен, поэтому чаще всего его совмещают с первыми двумя способами развлечения – с одним или сразу двумя, по вашему выбору).

8. В конце срока вашего пребывания в новом мире, не забудьте захватить на родину небольшие сувениры. Чаще всего в качестве таковых выступают магнитики на холодильник, полотенчики с изображениями достопримечательностей доставшегося вам мира либо ваш Избранник, ведь после переведения в категории «Настоящий Мачо» и «Истинная Любовь» жестоко оставлять его без ваших… прекрасных глаз.

Помните: Настоящие попаданки в ответе за тех, кого они искренне и на всю жизнь полюбили!

Прил. 1: Иллюстрированный список рекомендованных поз, способствующих достижению вау-эфф… _ __к кля5) 8+2овп &&&т и…_Р…zzzz

(К сожалению, файл был поврежден из-за превышения частоты обращений. Приносим извинения за доставленные неудобства)

Первая публикация этой инструкции в моем блоге на АвторТудей

Почитала отзывы на нового "Евгения Онегина" и поняла, что возраст актеров стал одной из основных претензий к фильму. Решила опубликовать здесь свою старую статью, в которой рассматривается одна занятная версия. Говорить однозначно, что она верна, я, конечно, не буду - вопрос за несколько лет так и остался спорным (кажется! Если у вас есть данные, что он точно разрешился - обязательно напишите, интересно же).

Так вот, давайте предположим, что Татьяне Лариной, когда она писала письмо Онегину, было не 17, а 13 лет.

Именно к такому выводу пришел, внимательно вчитавшись в пушкинские строки, Александр Викторович Котровский - кандидат медицинских наук и сексолог (вот, кстати, его интервью по этому поводу). Данная трактовка разделила читателей на два лагеря: кто-то резко не согласен с «неприличными» взглядами, а кто-то, наоборот, именно такое прочтение находит логичным и соответствующим авторскому замыслу. Разумеется, если принять влюбленную Татьяну за несовершеннолетнюю девочку, то все, происходящее в романе, можно рассматривать совсем с другой точки зрения.

У сторонников 13-летней Татьяны есть несколько важных доводов. Например, если внимательно прочитать «Евгения Онегина», то можно найти такие строки:

…Кому не скучно лицемерить,

Различно повторять одно,

Стараться важно в том уверить,

В чем все уверены давно,

Всё те же слышать возраженья,

Уничтожать предрассужденья,

Которых не было и нет

У девочки в тринадцать лет!

Дальше Пушкин дает очень понятную оценку действий 26-летнего петербургского ловеласа:

Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;

Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной.

По мнению специалиста, много лет занимающегося проблемами пола, такая реакция является нормальной для мужчины, имеющего здоровые взгляды, и, кроме того, сама ситуация тогда более объяснима. Ведь в в начале 19 века 17-летняя девушка уже вряд ли называлась бы «ребенком» или «девочкой» - взгляды на этот вопрос очень изменились за последнюю сотню лет. Вот, например, отрывок из сочинения экономиста С. Друковцева, написанного в конце XVIII века:

«Законное положение для крестьян весьма порядочно сделано - женщине 13 лет, а мужчине 15 к бракосочетанию положено, чрез что они по молодым своим летам, ввыкнув, во-первых, друг ко другу, а во-вторых, к своим родителям, будут иметь прямую любовь со страхом и послушанием».

Именно в соответствии с таким «правилом» в 13 лет выдали замуж няню Татьяны, об этом нам рассказывает сам Пушкин, а затем передает разговор Татьяны, которая интересуется у своей воспитательницы, была ли та влюблена в старину. Ответ старушки – еще один «плюсик» к спорной версии:

И полно, Таня! В эти лета

Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь.

Именно про свой возраст, когда она была «на выданье», и рассказывает няня. А вот что на этот счет в комментариях к роману писал знаменитый литературовед Юрий Лотман:

«В брак молодые дворянки в начале XIX века вступали рано. Правда, частые в XVIII веке замужества 14 - 15-летних девочек начали выходить из обычной практики, и нормальным возрастом для брака сделались 17 - 19 лет. Ранние браки, бывшие в крестьянском быту нормой, в конце XVIII века нередки были и для не затронутого европеизацией провинциального дворянского быта. А. Лабзина, знакомая поэта Хераскова, была выдана замуж, едва ей минуло 13 лет. Мать Гоголя обвенчали в 14. Однако время первых увлечений молодой читательницы романов начинались значительно раньше. И окружающие мужчины смотрели на молодую дворянку как на женщину уже в том возрасте, в котором последующие поколения увидали бы в ней лишь ребенка. 23-летний поэт Жуковский влюбился в Машу Протасову, когда ей было 12. Герой «Горя от ума» Чацкий влюбился в Софью, когда ей было 12 - 14 лет».

А вот так писал в статье об Онегине Белинский: «Русская девушка не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она нечто другое, как невеста... Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться..., говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уже невеста!»

То есть, получается, что никто Татьяну в 13 лет замуж выдавать бы не стал, но она вполне могла чувствовать себя достаточно взрослой для серьезных чувств, тем более, начитавшись романов о любви. Такая версия объясняла бы многое: почему, например, Евгений настолько резко отверг влюбленную девушку, да еще и решил читать ей нотации:

«Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность ведет.»

И еще: почему он не сразу узнал ее, повзрослевшую, на балу – ведь разница тогда была бы более существенной, чем между 17 и 20-ю годами, когда девушки уже не так сильно меняются.

Цесаревич Николай Александрович и Елизавета Фёдоровна в роли Онегина и Татьяны в дворцовой постановке «Евгения Онегина», 1890-е годы

С другой стороны, такая «замена» возраста главной героини должна привести и к другим «пересмотрам». Например, младшая сестра Ольга превращается в данной версии в 12-летнюю девочку. Это может вызвать удивление, ведь у нее уже есть жених – Ленский, но с учетом изложенного выше получается, что такое вполне возможно. Договориться о браке, который произойдет гораздо позднее, можно было и для девочки в столь юном возрасте.

Литературоведы считают, что Пушкин обычно был очень точен в формулировках. Поэтому слова возмущенного Ленского, когда Оля танцевала с Онегиным, можно понять более буквально:

Чуть лишь из пеленок,

Кокетка, ветреный ребенок!

Уж хитрость ведает она,

Уж изменять научена!

Что же касается самого Евгения Онегина, то получается, что его поведение тоже можно полностью пересмотреть (и даже «понять и простить»). Сам Пушкин говорит о его поступке вполне однозначно:

Вы согласитесь, мой читатель,

Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель.

Как уверяют сторонники версии 13-летней Татьяны, становится более понятным и эпиграф к четвертой главе (именно в ней происходит объяснение в саду):

La morale est dans la nature des choses (Нравственность в природе вещей)

У противников скандальной трактовки тоже есть доводы. Основной – это упоминание возраста Татьяны в письме Пушкина к Вяземскому. Князь нашел противоречия в признании героини, на что поэт ответил, что это «письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!».

С автором романа спорить трудно, поэтому вопрос о том, сколько же лет было Татьяне, остается «широко обсуждаемым».

Но ее авторы в любом случае настаивают на том, что данная трактовка не имеет ничего общего с безнравственными современными представлениями о «разновозрастных» отношениях.

Первая публикация этой статьи в интернет-журнале Культурология

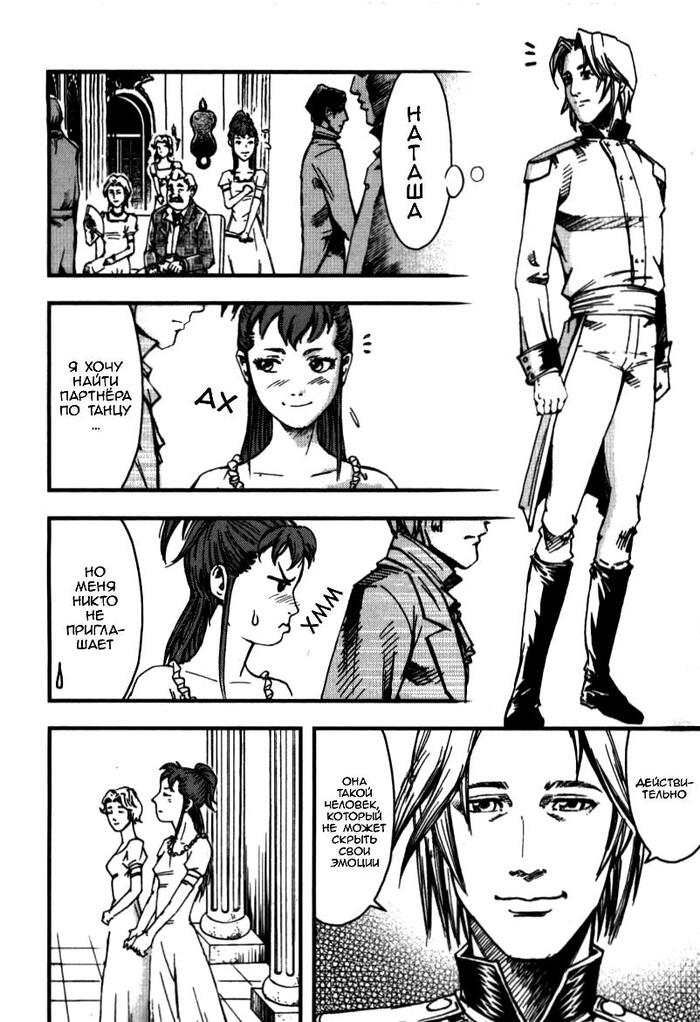

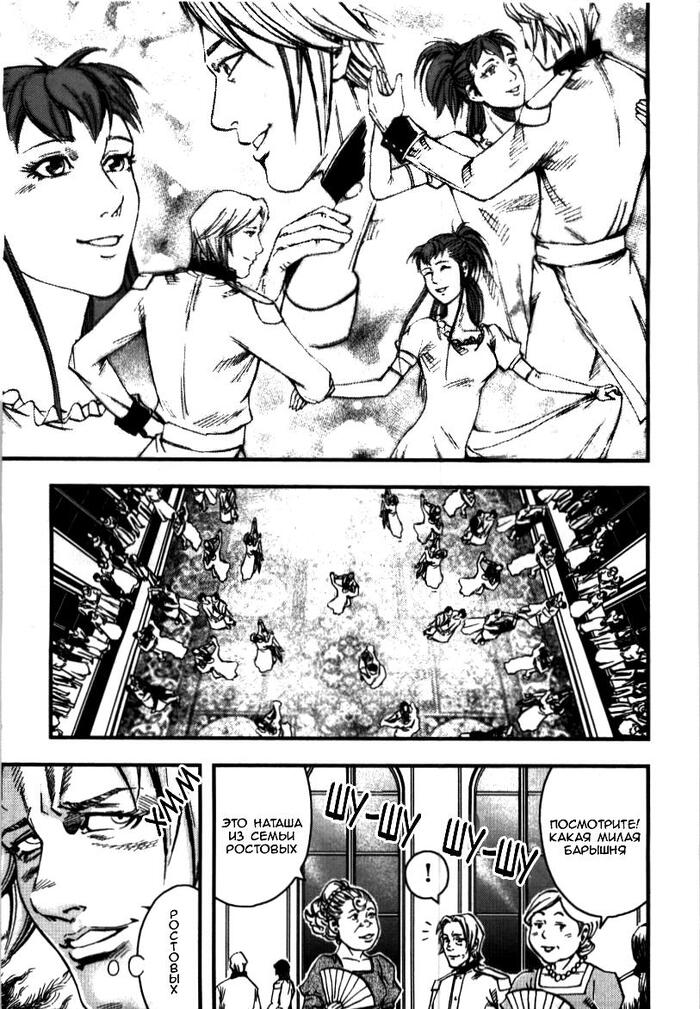

Интересная адаптация. Думаю, школьникам зайдет.

Листайте! Там дальше будет Элен

А вот сцена бала )))

Андрей - не Тихонов, конечно, но тоже ничего...

Ну все, я пошла дальше читать!

Крупные издательства сделали прогнозы на этот год о популярных жанрах. Если вы любите читать – давайте обсудим: ошиблись они, на ваш взгляд, или все нижеперечисленное действительно интересно. Пока вот такие книжные новинки нам обещают.

Надеюсь, что вы обожаете истории в восточных декорациях. Если нет – лучше срочно полюбить, потому что нас ими скоро завалят.

Все эксперты в один голос называют азиатское фэнтези самым крупным прорывом прошлого года и, конечно, популярным направлением в 2024-м. Поэтому книг в ярких обложках с мечами и сакурой будет на книжных полках все больше… думаю, существенно больше.

Кроме азиатчины предсказывают популярность и другим национальным направлениям. Однако с русского фэнтези фокус сместился на сказки и эпосы разных народностей (Африка, Австралия, коренные племена Америки или самобытные культуры народов России). По-прежнему будут популярны ретеллинги – пересказы известных историй на новый лад.

Читать фэнтези про любовь меньше не станут, но этот вечно зеленый жанр, по мнению экспертов, уйдет в два направления. Первое – Sweet Romance – «сладенько, возможно приторно». Это значит никакого насилия и никаких нарушений личных границ, зато в фаворе будут истории про спортсменов и душераздирающие выборы между медалями и любовью.

Второе ожидаемое «вау!» в любовной лирике – это эротические фантазии… пардон, фэнтези, на тему сказочных чудовищ. Драконы, знаете ли, гигантские змеи, оборотни и тому подобная хтонь, которая, впрочем, в нужный момент должна приобретать человеческий облик… хотя бы в некоторых частях тела, вероятно…

Дополнительным акцентом к любовной лирике становится бытовое фэнтези. Знаете, это когда в книгах создается уютная атмосфера, в которую хочется возвращаться. То есть драконы-драконами, но чайку попить по распорядку всегда можно успеть. В принципе, это тренд не только на женские романы.

Я писала уже о книгах Янг Эдалт и о том, что молодежь-то у нас читающая, зря на нее ругаемся! Жанр – крайне перспективный, однако у меня, лично, в последнее время к нему возникли вопросы.

К следующему понедельнику готовлю большую статью о том, что меня смущает в новой подростковой литературе. Прочитала недавно несколько образцов, из самых «раскрученных», и сумела выделить общие моменты. Буду бухтеть!

Но в любом случае, это направление уже несколько лет на взлете, в нем отмечают появление ярких русских авторов, и в целом все это радует.

Классические детективные истории сейчас вроде как на спаде, но популярны расследования в старинных декорациях. От Российской Империи до времен СССР, причем альтернативные вселенные приветствуются.

На встречах с редакторами издательств слышала мнение, что читатели устали от сыщиков-профессионалов и тянутся к гениальным самоучкам, которые, конечно, должны вести расследования не хуже Шерлока.

Заметили, что в трендах почти нет реалистичной прозы. Есть еще популярный жанр нон-фикшн (нехудожественная литература), но это уже совсем другая история. Остальные тренды – почти сплошное фэнтези. Получается, мы с вами все больше уплываем в выдуманные миры. При этом меня удивляет отсутствие в перечне классической фантастики.

Еще один момент. Попаданцы, кажется, всем надоели. При подготовке этой статьи смотрела частоту поисковых запросов, так вот за последний месяц несколько тысяч человек так и вбивали в Яндексе: «Фэнтези без попаданцев». Показательно!

Впрочем, другие читатели требовали наоборот, что, в общем-то, прекрасно иллюстрирует всю силу подобных прогнозов. Желания людей, на самом деле, быстро меняются, и главное, чтобы авторы писали хорошее фэнтези, читать тогда можно что угодно.

Лично для себя я сделала выводы, что в модные тенденции мои циклы книг сейчас не попадают, да и ладно! Ради популярных направлений писать в жанре, от которого ты далек – плохая идея. Тем более, что некоторые эксперты отмечают: сейчас есть даже тренд на отсутствие трендов. Люди все больше читают то, что им просто нравится или вот прямо сейчас попалось на глаза.

Известно, что Станислав Лем был так недоволен работой Андрея Тарковского, что называл «Солярис» в его интерпретации «Преступлением и наказанием». Кроме того, мы никогда не увидим экранизацию «Над пропастью во ржи», так как Сэлинджер обжегся в этом вопросе еще в конце 40-х и навсегда запретил режиссерам прикасаться к своим книгам, а Энтони Бёрджесс был готов отречься от «Заводного апельсина» - романа, принесшего ему известность - из-за того, что получилось с тем в кино. Практика показывает, что экранизация книги – дело тонкое.

К сожалению, точно не известно, понравилась ли английской писательнице русская кино-версия ее сказки. Трэверс дожила до весьма почтенного возраста, умерла в 96 лет и вполне могла ее видеть, однако информации об этом я не нашла.

Перевод «Мэри Поппинс» на русский язык она встретила крайне нелюбезно и отзывалась о нем с нескрываемым раздражением:

«Понятия не имею, что на этом языке скажет Мэри. Меня уверили, что, по крайней мере, она не будет толкать пропагандистских речей».

Писательницу можно понять, ведь перевод в СССР был сделан с нарушением всех мыслимых авторских прав. По поводу прекрасного русского мюзикла у нее тоже вряд ли спрашивали разрешения, но вот Уолт Дисней 14 лет уламывал капризного автора, засыпал ее выгодными предложениями, предлагая продать киностудии права на экранизацию.

Трэверс получила в результате 100 тысяч долларов и еще 5% от прибыли – сказочные по тем временам условия, и осталась крайне недовольна картиной: ей не понравились анимационные вставки и слишком мягкий образ главной героини. На премьере писательница плакала, причем не от радости.

Эти перипетии даже легли в основу художественного фильма «Спасти мистера Бэнкса», в котором роль Диснея сыграл Том Хэнкс.

Фильм о судьбе странного, но очень позитивного и обаятельного человека получил сразу шесть «Оскаров». Странно, что ни в одной из благодарственных речей со сцены не был упомянут автор книги. Возможно, это стало последствием противоречий между съемочной группой и «литературным папой» Форреста.

Писателю не понравилось, что сама фабула романа была в фильме изрядно смягчена – никаких нецензурных выражений и смелых постельных сцен, главный герой в исполнении Тома Хэнкса вышел гораздо более невинным. Кроме того, Уинстон Грум был вынужден обращаться в суд чтобы вытребовать свои обещанные по контракту 3% от прибыли. Контракт-продюсеры утверждали, что фильм чуть ли не убыточен, и денег автору так и не заплатили.

Еще один оскароносный фильм не впечатлил автора литературного первоисточника. Кизи долгое время утверждал, что даже не смотрел картину. Главное недовольство писателя вызвал факт изменения «фокуса» повествования – в книге рассказ ведется от имени «Вождя» Бромдена.

Однако позднее авторское сердце, судя по всему, смягчилось, об этом сообщала жена писателя.

Даже после выхода новой экранизации сказочной повести (ее снял Тим Бёртон) многие зрители продолжают любить и пересматривать фильм 1971 года с Джином Уайлдером в главной роли, а кадр из этого фильма до сих пор служит популярным интернет-мэмом.

Однако автор в далеких 70-х просто сыпал ругательствами: адаптация его книги вышла «мутной», режиссер не обладает «талантом или вкусом», а Вилли Вонка получился «показным» и «пустым». Именно по этой причине продолжение сказки так и не вышло на большие экраны - Роальд Даль поклялся, что, пока он жив, Голливуд никогда не заполучит в свои руки его новую книгу, чтобы испортить ее.

В данном случае писатель так много высказывался по поводу творения Стенли Кубрика, что лучше предоставить слово ему самому:

«Я долго восхищался Кубриком и возлагал большие надежды на этот проект, но был глубоко разочарован в конечном результате… Кубрик просто не смог понять чисто нечеловеческое зло отеля „Оверлук“. Поэтому он искал зло в персонажах и сделал фильм семейной трагедией с едва различимым сверхъестественным подтекстом. Это стало основным недостатком: он сам не мог поверить, и поэтому не смог заставить поверить других».

Фильм так не нравился ему, что Кинг в 1997 году вместе с режиссёром Миком Гаррисом создал другую версию своей знаменитой книги: мини-сериал «Сияние». Этот фильм не получил большой известности, хотя снимался в интерьерах отеля «Стэнли», который и вдохновил Кинга на написание романа.

Не удивительно, что Майк Флэнеган, режиссер недавнего сиквела, очень боялся разочаровать автора. Однако новый фильм «Доктор сон» Кингу понравился настолько, что, по его мнению, даже исправил все, что было неудачным в «Сиянии» Кубрика.

Первая публикация этой статьи в интернет-журнале Культурология

Бывает, что из отличной книги выходит отвратительный фильм. Случается наоборот – среднее в общем-то литературное произведение вытягивают на блокбастер. А порой складывается ситуация достаточно редкая, когда книга – несомненный шедевр, но яркая экранизация намного превосходит ее известность.

Хочу сразу предупредить, что среди читателей Пикабу наверняка много книголюбов, которым этот диссонанс покажется надуманным, потому что они первоисточники хорошо знают и тоже любят. Однако я утверждаю, что порой он возникает, и его признаком является частая фраза от среднего обывателя: «А что, есть такая книга?» – то есть, большинство знают фильм, а о книге даже не слышали. Из моего опыта наскреблось всего 5 таких экземпляров, но, если вы вспомните еще, – обязательно напишите.

Роман, опубликованный Марио Пьюзо в 1969 году, сразу стал бестселлером, однако, когда три года спустя на экраны вышла его экранизация, фильм, несомненно, затмил известность своего первоисточника. Фильм «Крестный отец» считается одним из величайших, когда-либо снятых, его называют вехой гангстерского жанра, и в 1990 году он был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США. Много десятилетий он оставался и самым кассовым.

Причиной популярности считают как актерский состав, так и режиссерскую работу. Надо отметить, что Марио Пьюзо писал сценарий для фильма вместе с Копполой, и вместе они, несомненно, сумели передать настроение и ощущение первоисточника. Однако, если сравнивать эти шедевры, книга, по моему мнению, во многом выигрывает. Она более подробная, обстоятельная, в фильме потерялось много побочных линий, которые занятно переплетаются.

Поэтому, если вы любите фильм, то роман прочитать однозначно стоит, и забывают о нем напрасно. Говорю о забвении так уверенно потому, что именно на этом примере я впервые услышала сакраментальное: «А что, такая книга есть?» Мне было обидно.

Недавно я писала отзыв на эту книгу и могу повториться: на мой взгляд, это литература такого уровня, которую полноценно экранизировать вообще вряд ли возможно. Именно поэтому и существуют разные виды творчества, которые не сводятся друг к другу.

Книга, при всем ужасе, мне показалась гораздо более тонкой, потому что в ней мы видим происходящее глазами главного героя, и в его искаженном мире, где запах является главной ценностью и мерилом всего, а также основным способом восприятия мира, даже понятия смерти не существует. Есть категория «запах был потерян навсегда», и в этой системе координат все переоценивается иначе, не по-человечески. Вот за это уникальное восприятие глазами убийцы книга и стала мировым шедевром, а фильм, на мой взгляд, больше щекочет нервы и позволяет полюбоваться на довольно приятного главного героя (в книге он, кстати, был безобразен).

Однако надо признать очевидное – фильм, снятый в 2006-м году, для массового зрителя стал гораздо более известным, чем роман Патрика Зюскинда. Хотя книга, несомненно, тоже является бестселлером и входит во все мыслимые литературные ТОПы.

Целых три романа американского короля ужаса были экранизированы настолько ярко, что превзошли по известности свои оригиналы. Тут, конечно, сложно говорить, что массовый зритель забыл исходные книги, однако для большинства людей «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка» - несомненно, в первую очередь, фильмы, а не романы. Это, в целом, не обидно, так как экранизации тут и правда получились удивительно удачными.

А вот «Сияние» - отдельный случай, потому что фильм Стэнли Кубрика, ставший культовым, ненавидел сам писатель (и тут я с Кингом солидарна). О подобных казусах, когда авторы готовы руки оторвать режиссерам за то, что они сделали с их шедеврами, я тоже писала, и экранизация одного из лучших романов Стивена Кинга – самый яркий пример (сейчас увидела, что эту статью на Пикабу еще не выкладывала, сделаю это прямо завтра).

По данному поводу я могу высказаться однозначно: фильм – полная туфта, которая даже наполовину не передает всю глубину, мистику и психологию романа. Почему он стал настолько популярен, я никогда не пойму.

Буду рада узнать ваше мнение насчет всех перечисленных произведений и если вы знаете еще такие шедевры, заслоненные своей более яркой экранизацией, обязательно пишите, будем делать вторую серию для этой статьи.