ВОТ БЫ ВЗЯТЬ ВСЕХ ЭТИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ДА УТОПИТЬ В ЗАЛИВЕ

В заголовок вынесено одно из многих высказываний страстотерпца.

Интересная статья по вопросу расстрела царской семьи взятая у yadocent.

После Февральской революции в Петрограде были созданы революционные органы власти: Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет). Николай II отрекся от престола в пользу брата. Тот, в свою очередь, передал решение о судьбе России Учредительному собранию.

Надо ли говорить, что большевики имели к Февральской революции очень опосредованное отношение? Что свергнувшее царя Временное правительство состояло в основном из представителей либеральной партии кадетов, а Петросовет на тот момент — в основном из Партии социалистов-революционеров (эсеров) и меньшевиков, РСДРП(м). Исполком Петросовета возглавлял меньшевик Н. С. Чхеидзе.

При этом отречения от Николая II непосредственно добился его собственный генералитет. А Церковь не выcказала никакого желания защитить царя.

21 марта 1917 года Петросовет постановил арестовать бывшего царя и его семью. До 14 августа они находились в Царском селе.

После июльских событий в Петрограде царская семья, по решению Временного правительства, отправляется в Тобольск, куда прибывает 19 августа 1917 года В Тобольскую ссылку добровольно отправляется и часть свиты. Охраняет там арестованных отряд царскосельских гвардейцев во главе с полковником Е. С. Кобылинским.

После Октябрьской революции первое время большевики не вспоминают о бывшем царе. Первым интерес к царю проявляет не центр, а периферия, а именно Омский областной совет и основной уральский орган власти — Уралсовет.

Тут надо сказать, что после Октября власть большевиков утвердилась не вполне, ее еще предстояло легитимировать. Помимо большевиков в Советах значительную роль играли левые эсеры и анархисты. Подчинение центру на местах даже большевистских организаций — и уж тем более в целом Советов — было далеко не беспрекословным.

Вот как вспоминает об интересе Уралсовета к бывшему царю и его семье П. М. Быков, возглавлявший исполком Екатеринбургского городского Совета вплоть до мая 1918 года: «В начале марта президиум Областного Совета постановил обратиться в ВЦИК с предложением о переводе Романовых в Екатеринбург. Не дожидаясь ответа центра, им было решено послать в Тобольск экспедицию, которая выяснила бы на месте положение и приняла предварительные меры к увозу царской семьи».

Время принятия Уралсоветом решения послать в Тобольск экспедицию для перевода царской семьи в Екатеринбург — начало марта. Между тем 3 марта 1918 года большевики подписывают Брестский мир с Германией. Даже в ЦК большевиков не было единства по поводу Брестского мира. А левые эсеры в ответ на подписание Бреста попросту покинули советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК).

Левые эсеры на Урале также были крайне недовольны Брестским миром — прошедший 21–26 мая 1918 года в Екатеринбурге III Уральский съезд левых эсеров потребовал неисполнения условий Бреста. Характерно, что их позицию полностью разделяли уральские большевики. По словам историка М. И. Люхудзаева: «Уральские большевики до лета 1918 г. разделяли левоэсеровские взгляды на внешнюю политику СНК и относились к ней также критично». В результате вся страна подписала Брестский мир, а Уралсовет — «объявил Германии революционную войну».

В провинциальном Тобольске, где отсутствовало железнодорожное сообщение, власть большевиков установилась поздно. Еще в начале апреля в местном Совете заправляли эсеры и меньшевики.

Вот как характеризует переход власти в Тобольске в руки большевиков историк И. Ф. Фирсов: «26 марта в Тобольск прибыл отряд Омской Красной гвардии из рабочих-железнодорожников в количестве 107 человек под командованием чрезвычайного комиссара А. Ф. Демьянова. Одновременно прибыл отряд из Тюмени под командой Никитина и Кармашева и из Екатеринбурга под командованием матроса Балтийского флота П. Д. Хохрякова. 2 апреля губернский комиссар В. Н. Пигнатти и его помощник были арестованы, но через несколько дней после допроса освобождены. Меньшевики и эсеры были отстранены от работы в местном Совете, новые выборы дали более половины мест кандидатам большевиков. Председателем исполкома Совета сначала был избран П. Д. Хохряков».

Но не так быстро отряды из разных городов нашли общий язык. Так, например, Хохряков, прибывший, кстати, не во главе отряда, а конспиративно, был даже арестован омским отрядом.

Стоит отметить, что Тобольск административно вообще не подчинялся Уралсовету. То есть уральский отряд залезал в чужую вотчину. И по понятным причинам. Его целью был Николай Романов.

Однако заполучить бывшего царя уральцам не удалось. Охрана царя отказалась выдать Николая II как уральцам, так и омичам, ссылаясь на отсутствие у них санкции центра.

Получив отказ, представители Уралсовета стали скапливать вооруженные силы в городе. Одновременно они начали формировать общественное мнение, заявляя, что охрана царя — это «монархисты», желающие его спасти.

Как раз в этой ситуации, когда под Екатеринбургом готовилось силовое изъятие Николая II из-под охраны, когда разные силы посылали в Москву разную информацию и там вообще не понимали, что происходило на месте, большевистским центром в Тобольск посылается эмиссар Василий Васильевич Яковлев (настоящее имя — Константин Алексеевич Мячин). Миссией Яковлева, по прямому поручению главы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) Якова Свердлова, должна была стать перевозка Николая II и части членов его семьи из Тобольска в Екатеринбург.

Здесь надо сказать несколько слов о Яковлеве. Яковлев — член РСДРП с 1905 года, боевик, неоднократно участвовал в экспроприациях. С 1909 года находился в эмиграции. Был близко знаком с М. Горьким. Деньги, захваченные группой Мячина в последней экспроприации, пошли на организацию в Болонье партийной школы группы «Вперед» Горького–Богданова–Луначарского, осужденной Лениным. Школа послужила началом образования для Яковлева, после чего он много занимался самообразованием, выучил несколько языков. Жил за границей, занимался нелегальной партийной деятельностью. После революции Яковлев — комиссар всех телеграфных и телефонных станций Петрограда, по распоряжению СНК арестовывал «Викжель», находился в первой пятерке организаторов ВЧК вместе с Дзержинским (первый зам. председателя), арестовывал собрание учредиловцев. Забегая вперед, скажем, что после выполнения задания по перевозке Николая II из Тобольска в Екатеринбург Яковлев в течение месяца руководил Самаро-Оренбургским фронтом. Затем перешел на сторону эсеро-меньшевистского правительства Комуча. Правда, был ли этот переход ошибкой или спецзаданием, мы сказать точно не можем. После переворота Колчака Яковлев бежал от колчаковской контрразведки в Китай. Вел революционную работу в большевистских организациях КВЖД, был одним из первых организаторов Китайской компартии. В 1928 году из-за угрозы расстрела вернулся в СССР. Отправлен на Соловки. В 1938 году расстрелян за «переход на сторону белых».

В перестройку дочерью Яковлева были опубликованы его воспоминания, написанные на Соловках. В них Яковлев возлагал надежду на суд истории, которая когда-нибудь разберет дело о «старом ветеране двух революций, брошенном в среду шпаны и контрреволюционеров». Эти воспоминания — отнюдь не советский официоз и весьма ценный для нас источник.

Содержание миссии Яковлева до сих пор точно не известно и вызывает споры. Например, было ли Яковлеву поручено везти Романовых сразу в Екатеринбург (что наиболее вероятно) или первоначально планировалось отвезти их в Москву. Но главное, что не вызывает сомнения, — Яковлеву было поручено сохранить жизни царю и его семье.

По воспоминаниям Яковлева, Свердлов так обрисовал ситуацию, сложившуюся в Тобольске: «После октябрьского переворота советская власть в Тобольске установилась совсем недавно, месяц назад, да и началась она там с размещения крайне нежелательных отрядов екатеринбургских чекистов во главе с П. Д. Хохряковым. Последний появился в Тобольске заранее и инкогнито, но власть захватить сумел. К неудовольствию екатеринбуржцев, добрались вооруженные отряды из Омска, которому Тобольск подчиняется административно. Мы, большевики, в правительстве никогда не забываем о Тобольске и придаем наиважнейшее значение извлечению царской семьи из Тобольска без особого шума. Но там сложилась нездоровая атмосфера, потому что чекистские отряды наперебой стремятся оторвать царскую семью от охраны, но по своей собственной инициативе, без всяких полномочий и указаний со стороны правительства Советской России. Из-за этой возни Николай II уходит из поля зрения Москвы. Нужен большой такт, чтобы наладить хотя бы кажущиеся хорошие отношения с царским охранением и добиться их добровольного согласия увезти царскую семью в наше распоряжение. <...> На мой вопрос, почему уральцы не совершают перевозку, он [Свердлов] ответил, что они испортили всё дело своей бестактностью и теперь кто бы от них ни приехал, это только вызовет в охране озлобление и недовольство. Нужно нейтральное лицо, не связанное с Екатеринбургом».

Тот же разговор со Свердловым о целях миссии был затем еще раз в деталях воспроизведен Яковлевым в воспоминаниях:

«— Ну дело вот в чем, — прямо и решительно приступил к делу Свердлов. — Совет Народных Комиссаров постановил вывезти Романовых из Тобольска пока на Урал.

— Каковы будут мои полномочия?

— Полная инициатива. Отряд набираешь по своему личному усмотрению. Поезд специального назначения. Мандат получишь за подписью товарища Ленина и моей, с правами до расстрела, кто не исполнит твоих распоряжений. Только... уральцы уже потерпели поражение. Как только были получены сведения о подготовке побега Романовых, Екатеринбургский Совет отозвал туда свой отряд и хотел увезти Романовых — ничего не вышло, охрана не дала. Омский Совет со своим отрядом тоже ничего не смог сделать. Там теперь несколько отрядов, и может произойти кровопролитие.

— А как велики силы уральских отрядов и охраны царя? — прервал я Свердлова.

— Приблизительно около 2000 человек. Охрана около 250 человек. Там такая каша, надо ее скорее расхлебать. В Москве у нас недавно был представитель охраны, некто Матвеев. Жаловался на положение, на безденежье, на враждебное к ним отношение некоторых отрядов. Тебе предстоит это всё уладить. А самое главное — это то, что ты должен выполнить свою миссию чрезвычайно быстро. Скоро будет распутица, и если тронется лед, тогда придется отложить перевозку до установки пароходного сообщения с Тюменью, а это ни в коем случае нежелательно. Понял теперь, в чем твоя задача? »

Итак, Яковлеву дается мандат за подписью Ленина и Свердлова. При этом у Свердлова несколько источников информации о том, что в Тобольске происходит неладное: кроме двух облсоветов, это еще и царская охрана. Свердлова беспокоит, что времени до весенней распутицы осталось мало, а тогда Романовых не вывезти ни дорогой, ни по реке.

Яковлев уточняет у Свердлова задачу:

«Чтобы окончательно убедиться в правильности понятых мною инструкций, я спросил:

— Груз должен быть доставлен живым?

Тов. Свердлов взял мою руку, крепко пожал ее и резко отчеканил:

— Живым. Надеюсь, выполнишь мои инструкции в точности».

Яковлев быстро собирает отряд из боевых товарищей и приезжает с ним в Тобольск. С помощью мандата из Москвы переподчиняет местные отряды. Договаривается с охраной, расположение которой было получено в том числе и благодаря выплате жалования, не платившегося перед тем в течение полугода. Яковлев произвел положительное впечатление и на Романовых. Не понравился он только Уралсовету.

Приведу цитату из книги исследователя убийства царской семьи А. Авдонина: «Яковлев, неожиданно для тобольского окружения, проявил для многих необычайные манеры: держаться с большим достоинством, был элегантным, корректным (пригодилось знание иностранных языков) — всё это позволило ему обойти существовавшие там трения и барьеры и быстро решить поставленную задачу. Благоприятное отношение к нему было отмечено в дневниках Николая II, Александры Федоровны, П. Жильяра (преподавателя иностранных языков у детей Николая II, воспитателя наследника Алексея) и других, но в сопутствующем окружении представителей Уралсовета он вызвал обратную реакцию, представляющую Яковлева контрреволюционером: еще бы! — он первым подал руку низложенному императору».

В екатеринбургских отрядах начали судачить, что Яковлев хочет «украсть Романова».

При этом сам Уралсовет считал необходимым покончить с Николаем II, не довезя его живым до Екатеринбурга.

Об этом известно со слов самого председателя Уралсовета А. Г. Белобородова: «Необходимо остановиться на одном чрезвычайно важном обстоятельстве в линии поведения Облсовета. Мы считали, что, пожалуй, нет даже надобности доставлять Николая в Екатеринбург, что если предоставятся благоприятные условия во время его перевода, он должен быть расстрелян в дороге. Такой наказ имел (командир екатеринбургского отряда) Заславский и всё время старался предпринимать шаги к его осуществлению, хотя и безрезультатно. Кроме того, Заславский, очевидно, вел себя так, что его намерения были разгаданы Яковлевым, чем до некоторой степени и объясняются возникшие потом между Заславским и Яковлевым недоразумения довольно крупного масштаба».

Об этом же вспоминает и Яковлев:

«Еще при первой встрече с представителями Екатеринбурга Хохряковым и Заславским, последний заявил:

— Ну, товарищ Яковлев, нам надо с этим делом кончать.

— С каким? — спросил я.

— С Романовыми!»

Яковлев тогда резко одернул Заславского, заявив, что у него от центра другие инструкции.

Дальше — больше. Перед выездом из Тобольска один из представителей Екатеринбурга предупредил Яковлева, что тому лучше не садиться с Николаем. Что, мол, если он это сделает — их убьют вместе.

Но Яковлев демонстративно садится вдвоем с бывшим царем. Всю дорогу до Тюмени дозорные екатеринбуржцы прощупывают возможность захвата царя, но так и не решаются на нападение.

Прибыв в Тюмень 27 апреля, Яковлев телеграфировал Свердлову, в целях конспирации именуя царскую семью «багажом»: «Только что привез часть багажа. Маршрут хочу изменить по следующим чрезвычайно важным обстоятельствам. Из Екатеринбурга в Тобольск до меня прибыли специальные люди для уничтожения багажа. «Отряд особого назначения» дал отпор — едва не дошло до кровопролития.

Когда я приехал — екатеринбуржцы дали мне намек, что багаж довозить до места не надо. <...> Они просили меня, чтобы я не сел рядом с багажом (Петров). Это было прямым предупреждением, что меня могут тоже уничтожить. <...> Не добившись своей цели в Тобольске, ни в дороге, ни в Тюмени, екатеринбургские отряды решили устроить мне засаду под Екатеринбургом. Они решили, если я им не выдам без боя багажа, то решили перебить нас. <...> У Екатеринбурга, за исключением Голощекина, одно желание — покончить с багажом. Четвертая, пятая и шестая роты красноармейцев готовят нам засаду. <...> Если это расходится с центральным мнением, то безумие везти багаж в Екатеринбург. <...>

Итак, отвечай: ехать мне в Екатеринбург или через Омск в Симский горный округ. Жду ответа. Стою на станции с багажом».

Через некоторое время Свердлов связывается с Яковлевым и дает согласие везти Николая II в Омск.

Для уральцев разворот Яковлева от Екатеринбурга на Омск означает подтверждение их подозрений. О ситуации тут же узнает Екатеринбург. Белобородов телеграфирует по Транссибу, что Яковлев — «контрреволюционер», и требует его задержания. В Омске поезд с Романовыми готовится встречать целая армия.

Положение спасла случайность: главой омского Совета оказался товарищ Яковлева по партийной школе, который после некоторых объяснений отменяет приказ Белобородова.

Таким образом, желание Уралсовета покончить с царской семьей оказалось столь сильным, что уральцы готовы были решиться на убийство посланного Москвой чрезвычайного комиссара Яковлева и его отряда.

Избежав участи погибнуть от рук своих, Яковлев связывается со Свердловым. Свердлов сообщает, что «груз» нужно передать представителям Уралсовета, что «с уральцами сговорились. Приняли меры — дали гарантии личной ответственностью областников». Понятно, что речь идет о гарантиях жизни царской семьи.

После этого Свердлов дает указание Белобородову во всем слушаться Яковлева: «Москва, 29 апреля. Всё, что делается Яковлевым, является прямым выполнением данного мною приказа. Сообщу подробности специальным курьером. Никаких распоряжений относительно Яковлева не делайте, он действует согласно полученным от меня сегодня в 4 часа утра указаниям. Ничего абсолютно не предпринимайте без нашего согласия. Яковлеву полное доверие. Еще раз — никакого вмешательства. Свердлов». Вот такое многократное, настойчивое уговаривание (почти заклинание) слушаться приказа.

Яковлев привозит в Екатеринбург и под расписку передает Белобородову Николая II, Александру Федоровну и Марию Александровну. Царская семья заключена в Ипатьевский дом.

Далее Яковлев законно требует от Белобородова отмены «знаменитой» телеграммы, объявляющей его, посланца Москвы, контрреволюционером. Но получает отказ: «Вечером был созван Совет. Мы с Гузаковым явились на это заседание. Мне начали чинить форменный допрос. Я решительно заявил, что если это допрос, то ни в какие дальнейшие разговоры вступать не намерен. Эсеры и Белобородов с Дидковским старались так поставить вопрос, точно я являюсь подсудимым, тогда, как я пришел требовать аннулирования телеграммы». То есть уральские большевики во главе с Белобородовым совместно с эсерами вновь демонстрируют неподчинение Москве и недоверие ее эмиссару.

Налицо хроническое затяжное неподчинение Екатеринбурга центру. И, по всей видимости, природа этого неподчинения лежит в существенном, недооцененном Москвой, влиянии на Уралсовет левых эсеров.

В своей кандидатской диссертации «Левые эсеры на Урале 1917–1918 гг.» историк М. И. Люхудзаев пишет: «На Урале левые эсеры являлись внушительной политической силой, а представительство их в советах стало значительным, особенно к концу весны 1918, когда наметился рост их фракций в губернских и уездных исполкомах». По данным Люхудзаева, число левоэсеровской организации на Урале увеличилось с 4 тысяч человек в январе 1918 г. до 15–18 тысяч к лету 1918-го.

Левые эсеры имели на Урале большое влияние не только в Советах, но и в массах, действительно раскачанных на «царской» теме. Известно, что в Екатеринбурге в тот период собирались значительного размера митинги, требующие расстрела Романовых.

В своей статье вышеупомянутый П. Быков, бывший до мая 1918 г. главой Екатеринбургского совета, рассказывал: «На заседаниях областного Совета вопрос о расстреле Романовых ставился еще в конце июня. Входившие в состав Совета левые эсеры Хотимский и Сакович (оставшиеся в Екатеринбурге при белых и расстрелянные ими) и другие были, по обыкновению, бесконечно «левыми» и настаивали на скорейшем расстреле Романовых, обвиняя большевиков в непоследовательности».

Заявка левых эсеров на власть проявилась именно в эти дни предельно остро — и не только на региональном, но и на общероссийском уровне.

На открывшемся 5 июля V Съезде Советов выявились резкие противоречия левых эсеров и большевиков — прежде всего, по вопросам о Брестском мире, продразверстке, комбедах, а также о соотношении центральной и местных властей. (Тот же Уралсовет весной 1918 года требовал от Москвы большей самостоятельности, и тема большей автономности местных властей прозвучала на Съезде.)

На следующий день после открытия съезда, 6 июля, эсеровский боевик убил немецкого посла Мирбаха. Эсеры преследовали цель спровоцировать войну с Германией. Советская дипломатия с огромным трудом уладила ситуацию. Ленин лично ездил в германское посольство и уверял, что виновные будут наказаны.

Добавим, что интересы Германии задевало и возможное убийство царской семьи — немцы неоднократно требовали сохранения жизни немецких принцесс — дочерей Николая. Левые эсеры были и за войну с Германией, и за убийство принцесс. Ленин же только что с большим трудом отстоял мир, и ему было совсем не нужно обострять международную обстановку.

После этого центральное правительство большевиков приняло решение о подавлении левоэсеровского мятежа.

А Уралсовет — в то же самое время — принял решение о расстреле царской семьи.

Для утверждения этого решения центром, в Москву с Урала был направлен большевик Филипп Исаевич Голощёкин.

После того, как Голощёкин изложил в Москве позицию уральцев, Ленин посоветовал везти Николая II в Москву.

С этим решением Ленина Голощёкин 12 июля вернулся в Екатеринбург.

Напомню, что партия левых эсеров 11 июля уже была объявлена большевиками вне закона. Но это — в центре. А на местах эсеры еще долго будут находиться в Советах, в том числе и в Уральском.

В итоге Уралсовет игнорирует решение Ленина. И — расстреливает 17 июля 1918 года царскую семью.

Таким образом, позиция Уралсовета и по Брестскому миру, и по сохранению жизни царской семьи оказалась противоположной позиции центрального руководства большевистской партии и созвучной позиции левых эсеров. Причем по вопросу о царской семье Уралсовету удалось претворить в жизнь свое решение.

Некоторые участники расстрела позже ссылались на якобы существовавшую санкцию центра на убийство царя. Так, один из непосредственных исполнителей убийства Петр Ермаков, который в целом был склонен преувеличивать свою роль в этом деле, говорил о частичном согласии: «На требования Екатеринбургского областного Совета перед центром о расстреле Николая было дано согласие за подписью Свердлова, но о семье, я помню, не говорилось ни звука».

Об этом же писал уже упоминавшийся П. Быков, бывший до мая 1918 года главой исполкома Екатеринбургского городского Совета: «Советы Урала, расстреливая бывшего царя и действуя в отношении всех остальных Романовых на свой страх и риск (выделено мною — И.Ч.), естественно, пытались отнести на второй план расстрел семьи и бывших великих князей Романовых».

Но существует и множество свидетельств того, что центр не хотел расстрела ни царя, ни царской семьи.

Так, по воспоминаниям сотрудника «Уральского рабочего» В. Воробьева, у Уралсовета не было санкции на расстрел царя. Вспоминая о приходивших в редакцию в те дни письмах рабочих, он упоминает об опасениях центра за жизнь царя: «Всё чаще в письмах встречались требования немедленного расстрела Николая. Об этом же говорили на рабочих собраниях и митингах. В Москве тоже тревожились за целость бывшего царя. Но здесь опасения были другого порядка: опасались самосуда над бывшим царем, убийства его какой-нибудь анархистской группой».

Что же в реальности произошло после доставки Николая II Яковлевым из Тобольска?

Наиболее четко об этом свидетельствовал непосредственный руководитель убийства Я. М. Юровский. На собрании старых большевиков в 1934 году Юровский прямо указал на нежелание уральских властей верно понять приказ Москвы не убивать царя и на травлю, которой подверглись в те дни сторонники центра, в том числе привезший приказ Филипп Голощёкин: «Нужно сказать, что атмосфера настолько была накалена, что т. Филиппу было крепко жарко. Тут хотя прямо и не говорили, но чувствовали, что и по отношению к нему проявляется «недоверие», в том смысле, что не заодно ли он с Яковлевым, и что не содействует ли он тому, чтобы Николая увезти в центр, и тем самым как бы шел против уральской организации. А если принять во внимание, что Яковлев, пользуясь доверием центра, так информировал центр, что в результате центром КАК БУДТО был санкционирован привоз Николая в Москву, а так как Филипп тоже доверенное лицо центра, как партиец и как комиссар, то в свете этих фактов станет понятным выступление против Филиппа в той резкой форме, как это имело место и ругачка его «верноподданным» всё время и до этого к нему отношения людей, настроенных сепаратистско-местнически к нему, центровику-государственнику, сказалось с особой силой на этом активе...».

Таким образом, Уралсовет упорно не пожелал понять прямой и ясный приказ центра сохранить жизнь Николаю II и его семье. Объявив Голощёкина предателем, который, будучи якобы «заодно с Яковлевым», представители Уралсовета извратили приказ центра — и уничтожили царскую семью.

Добавим одну интересную и обычно не освещавшуюся ни в советской, ни в постсоветской историографии подробность: в 1919 году в Перми ревтрибуналом были приговорены за убийство царской семьи к расстрелу около 20 левых эсеров... то есть центр, не пожелав публично возлагать убийство царя и царской семьи на левых эсеров (что свидетельствовало бы о слабости самого центра), тихо наказал эсеров за это убийство.

Итак, всё свидетельствует о том, что убийство Николая II и царской семьи — дело рук Уралсовета и левых эсеров, не подчинившихся приказу центра о сохранении им жизни и перевозке в Москву.

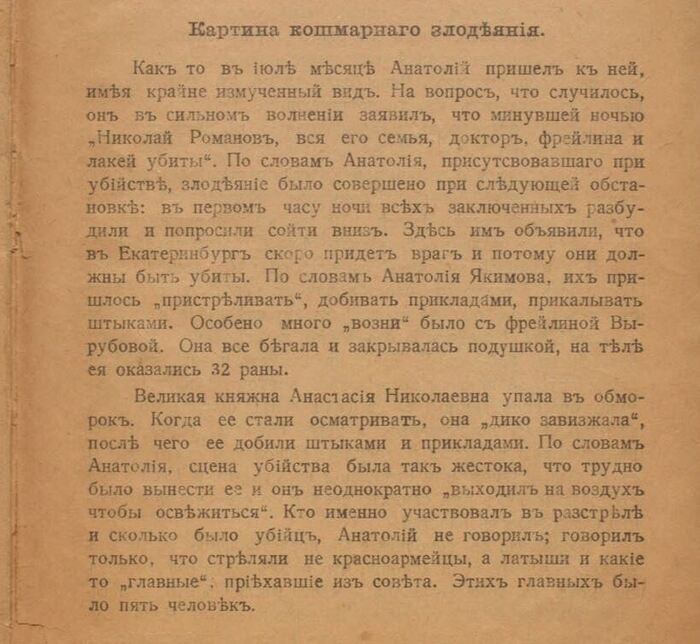

Краснов: во время расправы над царской семьей пули рикошетили от бриллиантов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.

«

"По их (участников расправы. — Прим. ред.) признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они (царская семья. — Прим. ред.) не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали", — рассказал Краснов.

Генпрокурор также добавил, что часть драгоценностей царской семьи, которые были на них во время расстрела, найдены, но некоторые из них были присвоены.

Последний российский император Николай II и его семья расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м Русская церковь причислила их к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были перенесены в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Последний оплот Романовых. Как революционеры спасали членов императорской семьи

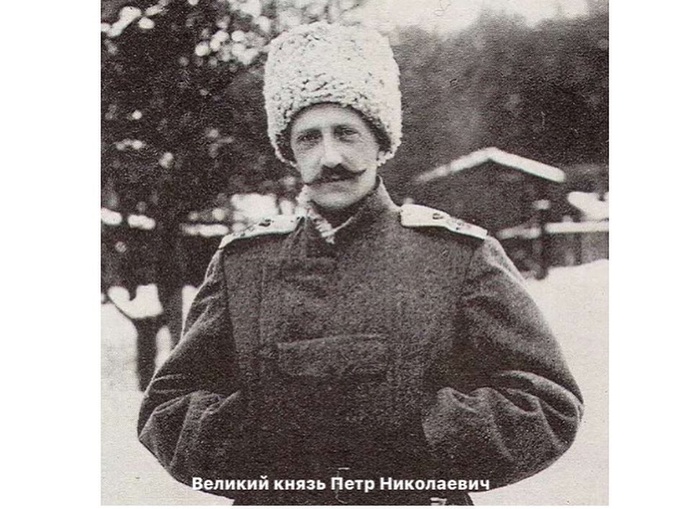

В Крыму, на Южном берегу, в Кореизе, есть парк, окруженный высокой зубчатой стеной. Среди пальм там скрывается белоснежный дворец с серебристыми куполами, причудливым восточным декором и арабской надписью над входом: «Да благословит Аллах входящего». Это дворец Дюльбер (в переводе с тюркского – «прекрасный») – имение великого князя Петра Николаевича (внука Николая I). Построенный в середине 90-х годов XIX века, в первые десятилетия своего существования Дюльбер стал свидетелем весьма драматических событий. Но сначала предыстория.

Великий князь Пётр Николаевич больше всего на свете интересовался архитектурой – хотя по должности ему положено было интересоваться совсем другими вещами, он ведь Романов, а значит на военной службе числился с рождения. Но здоровье у Петра Николаевича было слабое - туберкулёз гнал его из Петербурга в тёплые края, так что он всё больше путешествовал по странам Магриба и Ближнего Востока. Привёз оттуда много зарисовок и сам спроектировал себе дворец, построить который, впрочем, пригласил архитектора Николая Краснова (того самого, который позже будет строить царский дворец в Ливадии и Юсуповский дворец. Но именно Дюльбер стал его первым заказом от представителя царствующей династии).

Известно, что Николай Краснов при строительстве Дюльбера проявил чудеса изобретательности, обходясь самыми дешевыми материалами. Дело в том, что в момент столь масштабного строительства великий князь Пётр Николаевич испытывал серьёзные финансовые затруднения. Поэтому строительство дворца в основном было оплачено из карманов московских купцов, и прежде всего, Василия Алексеевича Хлудова, которого лестное знакомство с великим князем совершенно разорило.

Когда в 1897 году строительство необычного дворца было завершено, он стал вторым объектом (после Воронцовского дворца), который желала посетить респектабельная публика и зарубежные гости. Сам великий князь так полюбил это место, что каждый год по несколько месяцев проживал здесь со своей семьей. Но так было до революционных событий, захлестнувших страну в начале 1917 года.

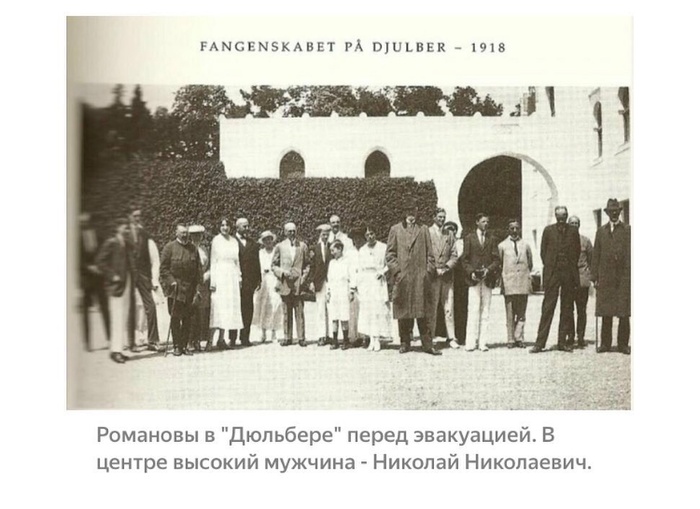

Уже в следующем, 1918-м, в Дюльбере оказались под домашним арестом пятнадцать членов семьи Романовых. В их числе сам владелец имения Пётр Николаевич с супругой и двумя детьми, его родной брат, великий князь Николай Николаевич (любимец армии, Верховный Главнокомандующий в начале Первой мировой войны), с женой - черногорской принцессой и ее двумя детьми от первого брака. Среди арестантов была и вдовствующая императрица Мария Фёдоровна со своей дочерью, великой княгиней Ксенией Александровной, и зятем, великим князем Александром Михайловичем (знаменитым Сандро, внуком Николая I и двоюродным дядей Николая II). Вместе с ними в Дюльбер отправились и шестеро их сыновей, носивших титул князей императорской крови.

Некоторых оказавшихся на тот момент в Крыму членов семьи Романовых новая власть, впрочем, отпустила: в частности дочь Ксении и Сандро, Ирина, с мужем Феликсом Юсуповым остались на свободе и пытались наладить связь с пленниками Дюльбера. Феликс Юсупов вспоминал: «Навещать их позволили только нашей двухлетней дочери. Дочка стала нашим почтальоном. Няня подводила ее к воротам именья. Малышка входила, пронося с собой письма, подколотые булавкой к ее платьицу. Тем же путем посылался ответ. Даром что мала, но письмоноша наша ни разу не сдрейфила. Таким образом знали мы, как живут пленники.

Кормили их скверно и скудно. Повар Корнилов, впоследствии хозяин известного парижского ресторана, старался, как мог, варил щи из топора. Чаще всего были суп гороховый да черная каша. Неделю питались ослятиной. Еще одну – козлятиной. ... Зная, что по временам они гуляют в парке, жена придумала способ поговорить с братьями. Мы шли выгуливать собак у стен именья. Ирина что-нибудь кричала собакам, и мальчики тотчас влезали на стену. Завидев поблизости охранника, они спрыгивали обратно, а мы преспокойно шли дальше. Увы, скоро нас раскусили и свиданья у стен пресекли».

На самом деле, арест этот был не таким уж и жестоким, как может показаться из воспоминаний Феликса Юсупова. После октябрьской революции узников свезли в Дюльбер из родовых крымских имений вовсе не ради ужесточения режима. А ради их... спасения. За толстыми и высокими стенами Дюльбера революционные матросы Севастопольского совета рабочих и солдатских депутатов спасали Романовых от других революционных матросов - Ялтинских. Дело в том, что в декабре 1917 года Ялтинский совет постановил немедленно расправиться со всеми Романовыми, просто более дисциплинированные севастопольцы ждали прямых распоряжений от Ленина. Дошло до того, что за зубцами стен Дюльбера разместили пулемёты – к бою красных с красными готовились всерьёз.

Непосредственный участник событий, великий князь Александр Михайлович (Сандро), писал в своих воспоминаниях: «Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной высотой его толстых стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь «Синей бороды». Но наши насмешки не изменили решения Петра. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее.

Благодаря его предусмотрительности Севастопольский совет располагал в ноябре 1917 года хорошо защищенной крепостью... События последующих пяти месяцев подтвердили справедливость опасений новых тюремщиков. Через каждую неделю Ялтинский совет посылал своих представителей в Дюльбер, чтобы вести переговоры с нашими неожиданными защитниками. Тяжелые подводы, нагруженные солдатами и пулеметами, останавливались у стен Дюльбера. Прибывшие требовали, чтобы к ним вышел комиссар Севастопольского совета, товарищ Задорожный. Он, здоровенный парень двух метров росту, приближался к воротам и расспрашивал новоприбывших о целях визита. Мы же, которым в таких случаях было предложено не выходить из дома, слышали через открытые окна обычно следующий диалог:

— Задорожный, довольно разговаривать! Надоело! Ялтинский совет предъявляет свои права на Романовых, которых Севастопольский совет держит за собою незаконно. Мы даем пять минут на размышление.

— Пошлите Ялтинский совет к черту! Вы мне надоели. Убирайтесь, а не то я дам отведать Севастопольского свинца!

— Они вам дорого заплатили, товарищ Задорожный?

— Достаточно, чтобы хватило на ваши похороны!

Молодой человек в кожаной куртке и таких же галифе, бывший представителем Ялтинского совдепа, пытался нередко обратиться с речью к севастопольским пулеметчикам, которых хотя и не было видно, но чье присутствие где-то на вершине стен он чувствовал. Он говорил об исторической необходимости бороться против контрреволюции, призывал их к чувству пролетарской справедливости и упоминал о неизбежности виселицы для всех изменников. Но те молчали. Иногда они бросали в него камнями или окурками. <…> Великий князь Николай Николаевич не мог понять, почему я вступал с Задорожным в бесконечные разговоры.

Это я и сам прекрасно понимал, но, должен был сознаться, что в грубости манер нашего тюремщика, в его фанатической вере в революцию было что-то притягательное. Во всяком случае, я предпочитал эту грубую прямоту двуличию комиссара Временного Правительства.

Каждый вечер, пред тем, как идти ко сну, я полушутя задавал Задорожному один и тот же вопрос: «Ну что, пристрелите вы нас сегодня ночью?» Его обычное обещание не принимать никаких решительных мер до получения телеграммы с севера меня до известной степени успокаивало. По-видимому, моя доверчивость ему нравилась, и он спрашивал у меня часто совета в самых секретных делах.

Однажды он явился ко мне по очень деликатному вопросу:

— Послушайте, — неловко начал он, — товарищи в Севастополе боятся, что контрреволюционные генералы пошлют за вами подводную лодку... — Что за глупости, Задорожный? Вы же служили во флоте и отлично понимаете, что подводная лодка здесь пристать не может. Обратите внимание на скалистый берет, на приливы и глубину бухты. Подводная лодка могла бы пристать в Ялте или в Севастополе, но не в Ай-Тодоре.

— Я им обо всем этом говорил, но что они понимают в подводных лодках! Они посылают сегодня сюда два прожектора, но вся беда заключается в том, что никто из здешних товарищей не умет с ними обращаться. Не поможете ли вы нам? (он знал, что я прекрасно разбираюсь в технике).

Я с готовностью согласился помогать им в борьбе с мифической подводной лодкой, которая должна была нас спасти. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Когда прожекторы были установлены, мы пригласили всех полюбоваться их действием. Моя жена решила, что Задорожный, вероятно, потребует, чтобы я помог нашему караулу зарядить винтовки пред нашим расстрелом...

Около полуночи Задорожный постучал в дверь нашей спальной и вызвал меня. Он говорил грубым шепотом:

— Мы в затруднительном положении. Давайте, обсудим, что нам делать. Только что звонил по телефону Севастополь и велел готовиться к нападению. Они высылают к нам пять грузовиков с солдатами, но Ялта находится отсюда, ближе, чем Севастополь. Пулеметов я не боюсь, но что мы будем делать, если ялтинцы пришлют артиллерию. Лучше не ложитесь и будьте ко всему готовы. Если нам придется туго, вы сможете, по крайней мере, хоть заряжать винтовки... Я понимаю, что все это выглядит довольно странно, — добавил Задорожный, — но я хотел бы, чтобы вы уцелели до утра. Если это удастся, вы будете спасены.

— Что вы хотите этим сказать? Разве правительство решило нас освободить?

— Не задавайте мне вопросов. Будьте готовы.

Он быстро удалился, оставив меня совершенно озадаченным. Я сел на веранде. Была теплая апрельская ночь, и наш сад был полон запаха цветущей сирени. Я сознавал, что обстоятельства складываются против нас. Стены Дюльбера, конечно, не могли выдержать артиллерийской бомбардировки. ... Моя жена появилась в дверях и спросила, в чем дело.

— Ничего особенного. Задорожный просил меня присмотреть за прожекторами...

— Скажи мне правду, — просила меня жена, — я вижу, что ты взволнован. В чем дело? Ты получил известия о Никки? Что-нибудь нехорошее?

Я передал ей точности мой разговор с Задорожным. Она с облегчением вздохнула. Она не верила, что сегодня ночью с нами случится что-нибудь плохое. ... Между тем, время шло. Часы в столовой пробили час. Задорожный прошел мимо веранды и сказал мне, что теперь их можно было ожидать с минуты на минуту.

— Жаль, — заметила моя жена, — что они забрали Библию мамы. Я бы наугад открыла ее, как это мы делали в детстве, и прочла, что готовит нам судьба (эту Библию Мария Фёдоровна, будучи ещё принцессой Дагмар, привезла из Дании. Она сопровождала её всю жизнь, но при обыске была изъята в качестве контрреволюционного материала. Мария Фёдоровна умоляла взять взамен её драгоценности, но делавшие обыск не согласились. Когда пройдет 10 лет, и вдовствующая императрица будет жить в Копенгагене, она получит посылку и обнаружит в ней ту самую Библию. Один датский дипломат случайно увидел её у московского букиниста, купил и прислал Марии Фёдоровне. Это было незадолго до ее смерти, прим.)

... Я направился в библиотеку, - продолжал Александр Михайлович, - и принес карманное издание Священного Писания, которого летом не заметили делавшие у нас обыск товарищи. Ксения открыла ее, а я зажег спичку. Это был 28 стих 2 главы книги Откровения Иоанна Богослова: «И дам ему звезду утреннюю».

— Вот видишь, — сказала жена, — всё будет благополучно!

Её вера передалась и мне. Я сел и заснул в кресле. ... В шесть часов утра зазвонил телефон. Я услыхал громкий голос Задорожного, который взволнованно говорил: «Да, да… Я сделаю, как вы прикажете…» Он вышел снова на веранду. Впервые за эти пять месяцев я видел, что он растерялся.

— Ваше Императорское Высочество, — сказал он, опустив глаза, — немецкий генерал прибудет сюда через час.

— Немецкий генерал? Вы с ума сошли, Задорожный. Что случилось?

— Пока ещё ничего, но я боюсь, что если вы не примете меня под свою защиту, то что-то случится со мною.

— Как могу я вас защищать? Я вами арестован.

— Вы свободны. Два часа тому назад немцы заняли Ялту.

...Ровно в семь часов в Дюльбер прибыл немецкий генерал. Я никогда не забуду его изумления, когда я попросил его оставить весь отряд революционных матросов во главе с Задорожным для охраны Дюльбера и Ай-Тодора. Он, вероятно, решил, что я сошел с ума.

«Но ведь это же совершенно невозможно!» — воскликнул он по-немецки, по-видимому, возмущенный этой нелогичностью.

Неужели я не сознавал, что Император Вильгельм II и мой племянник Кронпринц никогда не простят ему его разрешения оставить на свободе и около родственников Его Величества этих ужасных убийц? Я должен был дать ему слово, что я специально напишу об этом его шефам и беру всецело под свою ответственность эту безумную идею».

Таким образом Романовы, уже совершенно свободные, ещё некоторое время продолжали жить в Дюльбере, благодаря за своё спасение Бога, давшего им надежду на «утреннюю звезду», крепкие зубчатые стены Дюльбера и матроса Задоржного. И только сожалея о том, что другие великие князья, Николай и Георгий Михайловичи (родные братья Сандро), а еще Дмитрий Константинович и Павел Александрович, их не послушали и не приехали к ним в Крым из Петрограда, где угодили под арест (уже после отъезда спасшихся в Крыму Романовых тех четырёх великих князей расстреляют в Петропавловской крепости).

В Крыму же жизнь мало-помалу наладилась. Феликс Юсупов вспоминал: «Старики вздыхали с облегчением, но все ж и с опаской, а молодежь просто радовалась жизни. Радость хотелось выплеснуть. Что ни день, то теннис, экскурсии, пикники. ... В мае в Ялту прибыл адъютант императора Вильгельма. Привез от кайзера предложение: русский престол любому Романову в обмен на подпись его на Брест-литовском договоре. Вся императорская семья отвергла сделку с негодованием. Кайзеров посланник просил у тестя моего переговорить со мной. Великий князь отказал, сказав, что в семье его не было, нет и не будет предателей. ...

Накануне одной из наших увеселительных прогулок разнесся слух, что царь и семья его убиты. Но столько тогда рассказывалось всяких небылиц, что мы перестали им верить. Не поверили и этому, и веселье наше не отменили...Несколько дней спустя слух и в самом деле опровергли. Напечатали даже письмо офицера, якобы спасшего государево семейство. Но, увы! Вскоре стала известна правда. Хотя и тут императрица Мария Фёдоровна верить отказывалась. До последних своих дней она надеялась увидеть сына...

Когда весной 1919 года красные подошли к Крыму, поняли мы, что это конец. Однако утром 7 апреля командующий британскими военно-морскими силами в Севастополе явился к императрице Марии Фёдоровне и сообщил, что король Георг V, в силу сложившихся обстоятельств сочтя отъезд государыни необходимым и безотлагательным, предоставил в её распоряжение броненосец «Мальборо».

Командующий настаивал на отплытии ее и членов ее семьи вечером того же дня. Сначала императрица решительно отказалась. Мы с трудом убедили её, что отъезд необходим. ... Императрица поручила мне отнести великому князю Николаю Николаевичу письмо, в котором сообщала, что уезжает, и предлагала ему и семье ехать с нею.

На другой день отплыли и мы вместе с моими родителями. Тотчас вслед за нами из ялтинского порта отчалил корабль с нашими офицерами, ехавшими присоединиться к белой армии. «Мальборо» еще не поднял якорь, и, стоя на носу броненосца, императрица смотрела, как они уплывали. Из глаз у нее текли слезы... А молодежь, плывшая на верную смерть, приветствовала свою государыню, замечая за ней высокий силуэт великого князя Николая Николаевича, их бывшего главнокомандующего».

Тогда на борту линкора Россию покинули 15 выживших членов семьи Романовых и семья князей Юсуповых. Никто из них на Родину больше не вернулся.

"Мы отдали Себя и судьбу Наших Детей в руки Божия". Восхождение на Голгофу

С момента заточения Царской Семьи начинается Ее тернистый путь восхождения на

Голгофу, длившийся, как уже сказано выше, шестнадцать месяцев.

Мы не будем описывать здесь нравственные и физические страдания, которые

пришлось пережить на этом пути Государю Николаю Александровичу и Его Августейшей Семье,

ибо этот очерк посвящен лишь одной стороне духовного облика Императора

Николая II и имеет лишь одну цель - опровергнуть прочно укоренившееся глубоко

ошибочное утверждение, рисующего Его как человека слабого и безвольного.

С момента лишения свободы Царская Семья была вырвана из привычных условий

окружающей обстановки и, вместе с этим, Она была как бы перенесена в иной план жизни

- в план жизни духовной, к которой не применимы обычные мерки, установленные для

оценки душевных и духовных свойств людей. Разве можно рассуждать о силе воле святых

мучеников, достигших наивысших ступеней несравненно большей силы - силы духовной?

В своих воспоминаниях о страшных днях февральского бунта, когда Их Величества были

разлучены и Государыня три дня не имела никаких известий от Государя, Пьер Жильяр

так описывает душевное состояние Ее Величества 3-го марта, когда Она еще ничего не

знала об отречении:

"Мучения Императрицы в эти дни величайшей тоски, без вестей от Императора, в

отчаянии сидевшей у изголовья больного мальчика (в это время Наследник Алексей

Николаевич был опасно болен, и в Петрограде даже распространился слух, что Он умер),

превзошли всякое воображение. Она дошла до крайних пределов человеческих сил. Это

было Ее последним испытанием, из которого Она вынесла то удивительное светлое

душевное спокойствие, которое потом поддерживало Ее и всю Семью до дня Их

мученической кончины" (Pierre Gilliard. Op. cit, p. 173).

Такой же духовный перелом пережил Государь в день Своего отречения от

Престола, совершившийся накануне.

С этого момента Их Величества всецело отдали Себя и судьбу Своих Августейших

Детей в руки Божии.

Святая Церковь учит нас, что Господь не посылает никому испытания, которые

превышали бы силы испытуемого, или же соответственно укрепляет его силы, если он

полностью полагается на волю Божию. В житиях святых мучеников описаны

многочисленные случаи, как с помощью Божией, - а не благодаря своей собственной силе

воли, - они легко и радостно переносили нечеловеческие пытки и страдания. Это чудесное

явление подтверждают также и рядовые православные христиане, перенесшие тяжелые,

опасные и мучительные болезни: легкость, с которой они переносят физические

страдания, поражает даже опытных докторов, не знающих силы Божией.

Сознавала ли Царская Семья угрожающую Ей смертельную опасность? Да, Их Величества

и две старшие Великие Княжны, несомненно, не только сознавали приближение конца, но

и готовились к нему. Жизнерадостная Великая Княжна Мария Николаевна, хотя и в

меньшей степени, но все же ясно понимала положение. Великая Княжна Анастасия

Николаевна и Наследник Цесаревич Алексей Николаевич были еще слишком юными,

чтобы задумываться над Своей участью, но и Они не закрывали глаза на

действительность, как это видно из случайно вырвавшихся как-то у Наследника слов:

"Если будут убивать, то только бы не мучили"...

Отдавали себе отчет в том, что их ожидает и те немногие лица из числа свиты и

верных слуг, добровольно последовавшие в ссылку в Сибирь с Царской Семьей и вместе с

Ней разделявшие заточение. Генерал-адъютант И. Л. Татищев (ныне св. муч. воин Илья,

расстрелян 25 мая/7 июня 1918 г. в Екатеринбурге, канонизирован 1 ноября 1981 года)

еще в Тобольске сказал однажды П. Жильяру: "Я знаю, что я не выйду из этого живым. Я

молю только об одном - чтобы меня не разлучали с Государем и дали умереть вместе с

Ним" (Е. Е. Алферьев, op. cit., стр. 411).

В Ипатьевском доме были найдены два листка бумаги, на которых рукою Великой

Княжны Ольги Николаевны были написаны два стихотворения: "Молитва" и "Перед

Иконой Богоматери" (Ibidem, приложение I, стр. 425-434). Они общеизвестны, но мы

напомним здесь два последних четверостишия стихотворения "Молитва":

Владыка мира, Бог вселенной,

Благослови молитвой нас

И дай покой душе смиренной

В невыносимый страшный час.

И у преддверия могилы

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов.

Нельзя забывать, в какой трагической обстановке писала эти строки юная,

двадцатидвухлетняя, Великая Княжна Ольга Николаевна. Оба эти стихотворения были

также переписаны Государыней Императрицей и посланы полк. А. В. Сыробоярскому в

письмах от 11 и 12 января 1918 года (Скорбная Памятка, стр. 82-83 и 87. Издание "Кассы

помощи ближним в память о Царской Семье". Нью-Йорк, 1928). Отсюда ясно, что их

содержание было известно всей Царской Семье, и можно только поражаться тому, какой

духовной высоты достигли Их Величества и Их Августейшие Дети уже к этому времени.

Сохранились два драгоценнейших письменных памятника, раскрывающих перед нами

душевные и духовные переживания Царственных Узников на пути Их мученического

подвига.

Одним из них являются многочисленные письма всех Членов Царской Семьи,

написанные Ими из заточения. Первый сборник этих писем, изданный в 1974 году Свято-

Троицким монастырем (Джорданвилль, N. I., США), заканчивается следующим

небольшим отрыв-ком из письма Великой Княжны Ольги Николаевны, написанного в

Тобольске:

"Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут

иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится,

чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще

сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь"...

Не менее замечателен и другой памятник из духовного наследия Царской Семьи. В

доме Ипатьева, среди оставшихся вещей, судебными властями было найдено много книг

духовного содержания. Четыре из них принадлежали Императрице и пятнадцать -

Великой Княжне Татьяне Николаевне. Естественно предположить, что читались они

всеми Членами Августейшей Семьи, причем особенно примечательно то, что Они не

расставались с ними не только в Тобольске, но захватили их даже в Екатеринбург и

берегли до самого конца. В них имеются многочисленные подчеркнутые и отчеркнутые

места, наиболее привлекавшие внимание читавших и наиболее близкие Их душевному

настроению, ярко свидетельствующие о духовном подвиге Царственных Мучеников.

Епископ Мефодий, внимательно ознакомившийся с этими книгами и сделанными в них

пометками, пишет: "Эти места не только говорят о духовном состоянии Августейшей

Семьи, об Их крепкой, глубокой вере, смирении, всепрощении и духовной бодрости, но и

являются как бы Их духовным завещанием и наставлением. Да будут же слова,

подчеркнутые Ими и кровью Их засвидетельственные, нам на духовную пользу и

вразумление".

Ниже приводится краткая выписка слов, особо отмеченных в одной из книг Великой

Княжны Татьяны Николаевны, которые лучше всего показывают нам, какому примеру

следовала Царская Семья в эти страшные предсмертные дни:

"Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник... становясь

перед неизбежною смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не

оставляло их ни на минуту... Они шли спокойно навстречу смерти потому, что надеялись

вступить в иную, духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом"...

Из книги «Император Николай II как человек сильной воли». Алферьев Е.Е.

P.S. ✒️ Простите, если мои посты неприемлемы вашему восприятию. Для недопустимости таких случаев в дальнейшем, внесите меня пожалуйста в свой игнор-лист.

✒️ Так же, я буду рад видеть Вас в своих подписчиках. Впереди много интересного и познавательного материала.

✒️ На все ваши вопросы или пожелания, отвечу в Telegram: Prostets2024

📃 Серия постов: Вера и неверие

📃 Серия постов: Наука и религия

📃 Серия постов: Дух, душа и тело

📃 Диалоги неверующего со священником: Диалоги

📃 Пост о “врагах” прогресса: Мракобесие