«Тахионный антителефон», или как физики перехитрили сами себя

Среди физиков распространено поверье о так называемом "тахионном антителефоне": якобы сигнал, движущийся со скоростью выше световой, мог бы нарушить причинно-следственную связь, а имея такой канал связи, якобы можно получить ответ раньше отправки вопроса. Что используется в качестве аргумента против возможности существования т. н. тахионов — говоря по-простому, взаимодействий, распространяющихся быстрее электромагнитного.

Отдельно оговаривается, что нарушение причинности возникает только в случае, когда передается именно сигнал, несущий информацию. Скажем, солнечный зайчик, скачущий с Земли на Юпитер и обратно за доли секунды (если зеркальце равноудалено от обеих планет), передавать информацию не может, и якобы только поэтому ничего не нарушает, а вот если бы мог — вот тогда да, нарушал бы причинно-следственную связь. Оговорка эта не слишком убедительна: солнечный зайчик, даже имея возможность перемещаться между Землей и Юпитером гораздо быстрей света, никак не сможет нарушить последовательность своих «визитов» на Землю, а потому и причинно-следственную связь нарушить не смог бы — даже если бы и передавал информацию, или, скажем так, сопровождал сверхсветовую посылку с информацией. Если мы мигнули зайчиком Земле 1 раз, потом мигнули Юпитеру, а потом снова Земле, но уже 2 раза — Земля увидит наши блики пусть и с задержкой, но именно в этой последовательности: сначала 1 раз, потом 2 раза. Ни при каких условиях она не увидит 2 блика раньше 1, как быстро мы ни вертели бы нашим зеркальцем. И никакие дополнительные оговорки про извлекаемость информации тут попросту не нужны, т. к. невозможен сам «состав преступления» — нарушение последовательности событий.

Но в случае с «антителефоном» мысленный экспериментатор — (якобы это был сам Эйнштейн, но это не точно) утверждает, что сверхсветовой сигнал якобы вернется к отправителю раньше, чем будет отправлен. Так в чем же подвох? Где Эйнштейн перехитрил сам себя? Да так ловко, что до сих пор этот "парадокс" даётся в учебниках физики, а популяризаторы науки (например, Алексей Семихатов) рассказывают о нем на подкастах.

С мысленным экспериментом, приводящим к такому заключению, приглашаю ознакомиться (или освежить в памяти) на Википедию. Дальше я буду ссылаться именно на иллюстрацию из Википедии с Алисой, Бобом и испорченной креветкой.

Все формулы в эксперименте рабочие, и если вы проверите вычисления на калькуляторе — то все тоже сойдется: у Алисы, кажется, действительно есть шанс не отравиться креветкой. Ключом же для понимания ошибки в рассуждениях может служить вот это утверждение:

"Из-за эффекта замедления времени, в её [Алисы] системе отсчёта Боб стареет медленнее, чем она, на коэффициент в данном случае 0,6, и таким образом часы Боба показывают что прошло лишь 0,6×450 = 270 дней, когда он получает сообщение"

То есть мысленный экспериментатор произвольно полагает, что Боб стареет медленнее, чем Алиса — игнорируя тот факт, что они удаляются друг от друга совершенно равноправно. Кто-то скажет: но Алиса посчитала по всем правилам, и в соответствии с преобразованиями Лоренца (надежно проверенными практикой) у нее и получились те самые 270 дней!

Порочность такого наивного "расчета" легко увидеть, если логически его продолжить: окей, пусть у Боба прошло 270 дней, как посчитала Алиса. Но и Алиса же тоже удаляется от Боба с точно такой же скоростью, то есть и Боб с тем же правом насчитает Алисе 0,6×270 = 162 дня. Значит, у Алисы прошло не 450 дней, а 162? Следовательно, у Боба... 0,6×162 = 97... А у Алисы... Так что-ли? А если бы одновременно с Алисой расчетами занялся ещё какой-нибудь Виталик, улетевший от нее на околосветовой скорости в момент отправки ею сообщения (и вероятно, тоже неудачно поевший креветок)? В его ИСО «коэффициент старения Боба», скорей всего, оказался бы другим. Он насчитал бы Бобу, скажем, 200 дней. И что делать Бобу в такой ситуации? На сколько дней стареть и сколько дней насчитывать Алисе и Виталику в ответ?

Ответ очевиден: Боб (как, разумеется, и Алиса) стареет отнюдь не согласно чьим-то там расчетам. Его собственное время никак не зависит от того, что кто-то где-то там насчитал. С точки зрения Боба дело было так: он спокойно сидит на месте в своем корабле, а Алиса улетела, и через какое-то время от нее пришел сигнал, что она отравилась. При этом медленней стареть по его расчетам должна именно она, а не он. Ситуация аналогична описанной в другом знаменитом «парадоксе ТО» — парадоксе близнецов. Который, как мы увидим далее, тоже, конечно же, никакой не парадокс и разрешается элементарно просто.

Что вообще такое время?

В утилитарном физическом смысле время — это координата с единицей, заданной эталонным интервалом длительности. Современная метрология эталонными принимает внутриатомные процессы, в частности, определеные периодические процессы в атоме цезия-133. Соответственно, длительностью любого процесса считается количество этих эталонных интервалов, или эталонных событий, умещающееся между А и Б — точками начала и конца данного процесса в пространстве-времени.

Но, как оказалось, даже эталонных временных интервалов (назовем их «тиками») между одними и теми же точками А и Б можно насчитать разное количество, в зависимости от пространственного маршрута «часов» между этими точками. Максимальное количество тиков получается насчитать, если двигаться от А к Б по кратчайшему пути в пространстве (если А и Б в пространстве совпадают — то стоять на месте). И наоборот, чем длиннее пространственный путь совершают часы между событиями А и Б, тем меньше тиков они насчитают. Говорят, что собственное время движущихся часов «замедляется». Чем длинней маршрут, тем больше скорость, поэтому это «замедление» принято связывать со скоростью. В пределе, если двигаться со скоростью света — то время вообще «останавливается», и такие часы не зафиксируют ни одного тика.

Природу этого «замедления» легко понять, если исходить из того, что и мы сами, и вся материя, с которой мы знакомы или умеем как-то иметь дело (по крайней мере в той части, к которой вообще применима категория времени), на самом нижнем уровне представляет собой совокупность электромагнитных волн того или иного сорта, имеющих строго определенную скорость — с.

Если единичная волна не связана квантовыми взаимодействиями с другими волнами — она летит по прямой, с максимально возможной «маршрутной» скоростью. Мы называем потоки таких волн излучением, а сами единичные волны — фотонами. Фотоны не знают времени.

Если же две или более волны квантово связаны и не могут улететь друг от друга, а вместо этого вынуждены взаимодействовать в ограниченном объеме, постоянно меняя направление распространения — такую компанию называют массивной частицей, или медленной частицей (тардионом), т.к. «маршрутная» скорость этой компании определяется как векторное среднее скоростей всех ее составляющих и, понятное дело, она уже никогда не будет «световой», т. к. для этого нужно, чтобы все ее составляющие летели строго в одну сторону. Но, потеряв в скорости, составная частица, через взаимодействия запертых в ней волн, обретает время (и массу, но об этом поговорим отдельно). В ней теперь происходят события, в том числе и периодические, которые можно соотносить с эталонными тиками. И чем более разнонаправлены волны в частице, тем чаще они взаимодействуют. Тем меньше «коллективная скорость» частицы, но — «быстрее» ее время. А если эта частица вдруг окажется атомом цезия-133, то именно по ней мы и должны будем определять единицу времени, секунду.

Таким образом, время — это мера «разнонаправленности» движения волн, составляющих объект, а скорость объекта как целого, соответственно, наоборот — мера «сонаправленнности» составляющих его волн.

Вспомним главный релятивистский инструмент — преобразование Лоренца, и связанный с ним т. н. Лоренц-фактор γ, формулу которого можно записать как

1/γ² = 1 − β²,

где β — это скорость объекта, деленная на с. Еще ее называют безразмерной скоростью, полагая скорость света за 1, что в контексте релятивистских скоростей весьма удобно и практично. Обычно Лоренц-фактор используется именно в таком виде, но давайте-ка его перевернем:

λ = 1/γ,

λ² = 1− β²

и получим банальный катет прямоугольного треугольника, в котором скорость света это гипотенуза, а скорость объекта — второй катет.

Скорость объекта — это «сонаправленная» компонента скоростей составляющих его волн, а перпендикулярно ему — поперечная компонента, определяющая количество элементарных взаимодействий на единицу длины пробега волны.

При постоянстве гипотенузы (скорости света), чем длинней катет скорости объекта β — тем короче катет времени λ, то есть меньше скорость элементарных взаимодействий — время «медленней».

В этом смысле скорость течения времени подобна температуре газа: при увеличении скорости потока, когда векторы скоростей молекул упорядочиваются вдоль потока — они меньше сталкиваются между собой и температура газа падает. Подышите себе на ладонь сначала медленным, «горячим» воздухом, а затем сожмите губы и подуйте быстрым — он будет заметно холодней.

Откуда берется замедление времени?

Теория Относительности постулирует полное равноправие всех инерциальных систем отсчета, то есть осутствие какой-либо выделенной СО, которую можно было бы назвать «истинно неподвижной» и связать с физической средой-носителем электромагнитного поля, т. н. «эфиром». С постулатом об отсутствии эфира мы поспорим отдельно, а вот относительность времен произвольных ИСО рассмотрим сейчас.

Рассинхронизацию времени двух ИСО, движущихся относительно друг друга, исторически принято называть «релятивистским замедлением времени» с коэффициентом γ. Это весьма неудачный термин — такой же неудачный, как, например, если бы отдаление объекта нам вздумалось называть «уменьшением» только на том основании, что в нашем поле зрения дальний объект выглядит меньше, чем точно такой же близкий.

Если бы Алиса, глядя на Боба в 50 метрах от нее, вдруг заявила: «Боб стал размером с мой ноготь, и теперь, вероятно, весит как кузнечик и носит туфли длиной 2 миллиметра», мы бы деликатно подумали, что она, конечно же, шутит. И конечно, понимает, что с точки зрения Боба маленькой выглядит она. И что на самом деле ни Алиса, ни Боб размеров не меняли, а кажущееся изменение размеров — всего лишь иллюзия, обусловленная расстоянием между объектом и наблюдателем. Иллюзия эта взаимна и одинакова как по величине, так и по знаку — т. к. обусловлена одним и тем же расстоянием, что от А до Б, что от Б до А.

«Замедление времени» — точно такая же взаимная иллюзия, обоюдно одинаковая и по величине и по знаку. Алисе кажется, что замедляется Боб, а Бобу точно так же кажется, что замедляется Алиса. Тогда как собственное время и у Алисы, и у Боба, разумеется, остается неизменным и никак не зависит от фантазий пролетающих где-то сторонних наблюдателей с калькуляторами.

Что не остается постоянным при взаимном движении А и Б — это, очевидно, расстояние между ними. И, в силу конечности скорости распространения сигнала, именно это расстояние определяет рассинхронизацию времени между А и Б. То есть пространственное расстояние d между А и Б однозначно определяет и временное расстояние (назовем это рассинхроном)

t = d/c

Оба эти расстояния — и пространственное, и рассинхрон — скаляры с размерностью, соответственно, длины и времени. Правильней даже будет сказать, что это одно и то же расстояние, просто выраженное в единицах либо длины, либо времени.

Не надо путать рассинхрон с временным интервалом по оси «раньше-позже». Рассинхрон t вовсе не означает, что одно из этих рассинхронизированных времен отстает от другого на t. Так же как пространственное расстояние в 1 метр вовсе не значит, что объект А на 1 метр «правее» или «выше», чем Б, т. к. в зависимости от выбора ракурса наблюдения правее, выше или ближе может оказаться как А, так и Б — на метр, на полметра или на миллиметр. Можно даже выбрать такой ракурс, что А и Б в нашем поле зрения совпадут. Точно так же и рассинхрон t между А и Б может реализоваться как в отставание А от Б на величину от 0 до t, так и наоборот, в отставание Б от А — в зависимости от выбранных наблюдателем условий синхронизации. О фактическом отставании одних часов от других можно будет говорить только тогда, когда часы А и Б снова окажутся совмещены в пространстве — когда рассинхроном между ними снова можно будет пренебречь.

Величина и направление этого отставания будут определяться тем, где мы выберем точку синхронизации и каким путем А и Б туда попадут.

В т. н. «парадоксе близнецов» точкой синхронизации выбрана точка близнеца-домоседа, который в ходе мысленного эксперимента никуда от нее не отходит, тогда как близнец-путешественник от этой точки сначала улетает, затем возвращается, то есть проходит значительный пространственный путь, в каждой точке которого некоторая часть скорости тратится на преодоление расстояния (катет β), оставляя меньше скорости для тиков его атомных часов (катет λ).

Таким незамысловатым образом он возвратится к брату менее постаревшим. Домосед, посмотрев на него, может сказать: «Похоже, братец, пока ты летал, твое время текло медленнее». И будет неправ. Это не время текло медленней, а условия синхронизации реализовали рассинхрон близнецов таким образом. Если посреди эксперимента мы передумаем, переназначим точкой синхронизации близнеца-путешественника, а «домоседа» отправим его догонять, чтобы сверить часы — то очевидным образом близнецы поменяются ролями и «нестареющим путешественником» окажется наш изначальный домосед, т. к. относительно новых условий синхронизации путешественником окажется именно он. И разумеется, можно выбрать такую точку синхронизации, в которую оба близнеца попадут с одинаковыми показаниями на часах.

Что там с креветкой?

В эксперименте с креветкой Боб получит сигнал от Алисы отнюдь не так быстро, как хотелось бы Алисе и Эйнштейну, потому что точкой синхронизации оказывается не Алиса, а именно Боб. Он был рядом с Алисой в момент t0 их расставания, он же оказался рядом с сигналом от Алисы в момент его получения, и в промежутке между этими событиями он оставался в инерциальной системе отсчёта, т.е. в полной уверенности в своей неподвижности. Он синхронизирован с обеими точками пространства времени (событиями) — в отличие от Алисы, которая хоть и была синхронизирована с Бобом в момент расставания, но в момент получения им сигнала находится в световых днях от этого события, а потому расчеты свои может оставить при себе.

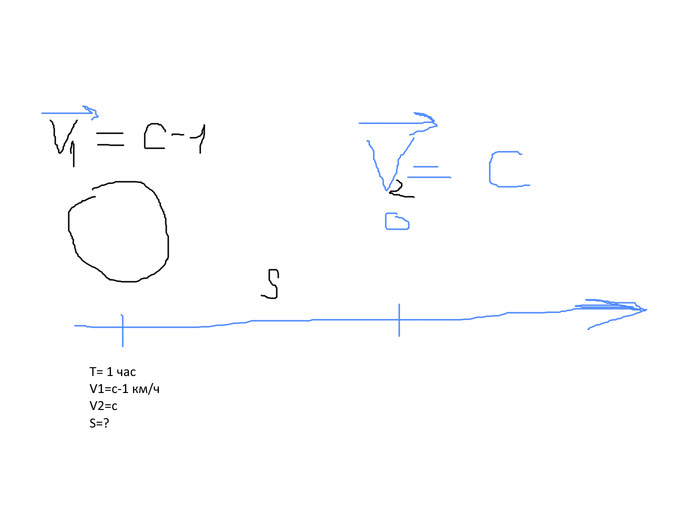

И что же у Боба на часах? Очень просто: когда у Алисы прошло 300 дней, у Боба прошло уже 300/0.6 = 500 дней. В этот момент она, по расчетам Боба, была на расстоянии 0.8*500=400 св. дней и отправила сверхсветовой (2.4с) сигнал, который, соответственно, дошел до Боба за 400/2.4=167 дней. Итого, когда Боб узнал об отравлении Алисы, по его часам прошло уже 500+167=667 дней, а вовсе не 270.

Уже на этом моменте весь «парадокс» сыпется, но давайте посчитаем, когда же Алиса получит от Боба ответ «Не ешь креветку!». Боб отправляет ответ Алисе вдогонку, догонит он ее через 400/(2.4-0.8)=250 бобовских дней, когда Алиса будет от него на расстоянии уже 400+250*0.8 = 600 св. дней.

А как это будет видеть Алиса? Алиса отправляет сигнал через 300 своих дней после старта, когда Боб от нее в 300*0.8=240 световых днях по ее шкале. Сигнал достигнет Боба через 240/(2.4-0.8)=150 ее дней, как и сказано в оригинальной трактовке эксперимента. Она этого не увидит, но сможет поставить галочку в календаре (день 300+150=450). Боб в момент получения сигнала будет от нее на расстоянии 240+150*0.8 = 360 св. дней, соответственно обратный сигнал от него придет еще через те же 360/2.4=150 дней после тех 450.

Итого: она получит ответ "Не ешь креветку!" на 450+150=600-й день, через 300 (!) дней после того, как ее съела. [Тут должна быть какая-нибудь шутка про прибалтов].

Что же получается?

А получается, что никаких магических "сообщений в прошлое", к сожалению, не случится, а миф этот возник исключительно из неправомерного применения преобразования Лоренца «не с той стороны». Нельзя просто так взять, и «рассчитать» чужое время, произвольно назначив, кто движется быстрей, а кто медленней — из таких вот наперсточных расчетов и возникают подобные «парадоксы» на ровном месте, тиражируемые потом в учебниках.

Сама идея того, что расчеты какого-то стороннего наблюдателя могут определять физику объекта, не связанного с этим наблюдателем — абсурдна. Теория Относительности вообще не про то, что происходит в реальности, а про то, как удаленным наблюдателям, движущимся в разные стороны с разными скоростями математически договориться между собой о том, что, где, когда и в какой последовательности произошло у объекта, который вообще об этих наблюдателях не знает. И эту задачу она прекрасно решает путем математических манипуляций со временем, длиной и массой. Балансы бьются, наблюдатели довольны, хотя самому объекту на расчеты этих наблюдателей вообще плевать, с ним этого ничего не происходит.