Что за явление такое - микориза

Что-то меня прорвало на эпистолярный жанр графоманство... Сегодня, вот, решил немного расписать такой интересный процесс или явление как микориза.

Периодически болтаясь по всяким садоводно-огородным сайтам и форумам стал подмечать, что микориза входит в тренд у дачников. Но далеко не все понимают, что это такое и с чем ее едят. Создается впечатление, что многие воспринимают микоризу как что-то похожее на удобрение или стимулятор роста. Типа купил пакетик порошка от какого-нибудь башинкома, развёл, полил и растюха должна вымахать до потолка. Потому что написано, что улучшает сей порошок всё-всё-всё.

Давайте танцевать от печки разберемся с самого начала. И обмолвлюсь сразу, могут быть неточности и упрощения, ибо биологов здесь топчется мало, но общий смысл постараюсь донести.

Что есть микориза? Микориза - это симбиотрические (т.е. взаимовыгодные) отношения определенных видов грибов и корней растений. Даже сам термин произошел от двух слов Mycota (гриб по-латыни) и древнегреческого ῥίζα (корень). Дословно микориза = грибокорень.

Для чего это нужно грибам и растениям

Грибы (по крайней мере те, что участвуют в микоризе) являются сапрофитами. Т.е. они питаются за счет разложения органики. Извлекают из нее всё, что смогут и строят свой организм. И часто этого достаточно лишь для скромного существования, ведь отмершая древесину или растительные остатки не так уж и богаты необходимыми элементами. А из них потом нужно еще свои органические вещества синтезировать (белки, углеводы и пр.). Поэтому некоторые грибы вынуждены были "подружиться" с живыми растениями и получать от них необходимую органику. Но если бы они получали это безвозмездно, т.е. отбирали, то это был бы уже паразитизм. И такое тоже есть, но не в нашем случае. При микоризном взаимодействии грибы выменивают необходимое у растений на необходимое для растений - органику на растворы минеральных веществ.

Мицелий гриба обычно имеет очень большую протяженность и способен собирать минеральные вещества с большей площади, нежели растения.

Тут меня могут попытаться переубедить, что у больших растений корневая система ого-го какая развитая и, мол, они сами способны на многое. Тут хотелось бы напомнить курс ботаники 6 класса - не вся поверхность корня способна поглощать растворы солей из почвы. Всасывание происходить лишь корневыми волосками, которые образуются в зоне роста и существуют от нескольких часов до нескольких дней. Дальше они отмирают и у участка корня остается лишь проводящая функция.

Мицелий же гриба способен поглощать растворы всей поверхность, а не только в зоне роста. Поэтому продуктивность грибов намного выше. Плюс ко всему, грибы намного эффективнее разлагают сложные органические и неорганические соединения.

Таким образом, грибы в микоризе многократно увеличивают зону площадь всасывания питательных веществ. Делают они это настолько эффективно, что хватает и себе, и тому дубу, с которым подружились. А растения в качестве благодарности делятся с грибом органикой, которую сами и синтезируют в том числе с использованием добытых грибами элементов.

Виды микоризы

Разные виды грибов по разному взаимодействуют с растениями. Одни грибы держатся относительно обособленно и не нарушают личных границ. Они просто оплетают корни растения и ведут обмен. Как на рынке - те и другие приносят товар к одному месту и обмениваются. Все счастливы. Это экзомикориза. Такой тип наблюдается преимущественно у листопадных и хвойных деревьев и высших грибов (да и низших тоже).

Другие грибы ведут себя смелее и прорастают внутрь корня (в межклеточное пространство). И уже внутри корня происходит взаимодействие. Тут уже работает курьерская доставка на дом. Это эндомикориза. Ею пользуются травянистые растения, плодово-ягодные деревья и кустарники совместно с низшими грибами.

Ну и, ответственно, есть смешанный тип - эктоэндомикориза. Он совмещает в себе оба вышеописанных принципа взаимодействия.

Примеры работы микоризы

Все мы знаем такие замечательные грибы, как подберезовики, подосиновики и т.д. Они не случайно так называются. Название получили от деревьев, под которыми встречаются (березы, осины). А встречаются грибы под этими растениями потому что образуют с ними микоризу. Боровики, например, менее разборчивые и могут взаимодействовать с корнями сосен, елей, берез, дубов, грабов. Пожалуй, большинство губчатых грибов образуют микоризу с теми или иными растениями.

Еще один показательный случай микоризного взаимодействия - растения семейства Вересковые. Нас обычно интересуют больше представители рода Вакциниум (Vaccínium). Это горячо любимые многими ягодники: черника, брусника, голубика, клюква и др. Эти кустарники и кустарнички в свое время смогли покорить одни из самых непригодных для растений места обитания - болота и торфяники. Почва в этих местах оказалась настолько кислой, что большинство растений не смогли извлекать из нее элементы питания и, соответственно, полноценно существовать на ней. А вересковые смогли! Они "договорились" с почвенными грибами и образовали микоризу. В итоге исключительно благодаря микоризе они, можно казать, захватили торфяники. Из высших растений у них просто нет конкурентов. И всё благодаря микоризе. Причем во взаимодействии могут участвовать не какой-то уникальный вид гриба, а довольно-таки широкая группа видов.

Микориза как обязательное и крайне необходимое явление встречается в редких случаях. Чаще всего растения вполне неплохо растут и без дружбы с грибами. Те же самые наши листопадные и хвойные деревья (осины, березы, дубы, сосны). Они вполне могут справляться самостоятельно, но микориза дает им некоторые преимущества.

И не надо думать, что грибы без растений не смогут жить. Смогут. Грибы появились задолго до высших растений и вполне выживают без них. Микоризное взаимодействие точно так же дает некоторое преимущество грибам, как и растениям.

В естественной среде обитания у растений обычно не бывает проблем с заражением корней грибами и образованием микоризы. Проросло семечко дуба или березы на краю леса - с высокой долей вероятности мицелий нужных грибов в почве уже есть и корень с грибом быстро "подружатся". Если потом это молодое деревце пересадить, то, опять же, скорее всего фрагмент мицелия корни заберут с собой.

Свое мнение по вопросу тех самых порошочков с микоризой я выскажу в комментарии. Всё-таки это моё личное мнение.

За головкой поста...

Не спишь бродяга. Заскучал. Серфил в дебрях интернетов. Штош...

Берешь мысленно в руку писюндру, окунаешь в гугл и опа...:

Лю Цысинь «О муравьях и динозаврах» (сборник)

С творчеством Лю Цысиня я знаком лишь по его трилогии «В память о прошлом Земли». Сейчас же хотелось бы рассказать о его сборнике, куда вошёл небольшой роман и несколько рассказов. Мне было интересно сравнить более ранние работы автора с его главным творением.

Заглавное произведение сборника – роман «О муравьях и динозаврах» – смотрится довольно нетипично для Лю Цысиня. Я привык к тому, что автор обращает свою фантазию в первую очередь в сторону космоса, но этот роман поначалу напоминает юмористическую фантастику о муравье, решившем помочь динозавру избавиться от застрявшего в зубе мяса. Постепенно приходит осознание, что перед нами скорее сатира над различными эпохами человеческой цивилизации. Правда действие происходит в меловом периоде, задолго до появления людей. Взаимодействие муравьев и динозавров протекает по принципу симбиоза. Также такое совместное развитие носит черты коэволюции – совместной эволюции биологических видов, взаимодействующих в экосистеме. Дело в том, что динозавры наделены развитым мозгом, но их массивные конечности не приспособлены к мелкой моторике. Муравьи же, напротив, ограничены в изобретении чего-то нового в силу очень маленького мозга, зато способны выполнять точную работу. Так, рука об руку, столь непохожие существа и строят свою совместную цивилизацию.

Не обошлось и без конфликтов. Первый разгорелся на религиозной почве – каждый верил в собственного бога и не принимал религию другой стороны. На страницах романа мы видим и прочие человеческие пороки – расизм, жадность и идеологические разногласия. Когда цивилизация Мелового периода вошла в эпоху развитого капитализма, две империи динозавров находились в состоянии, близком к нашей Холодной войне. Лавразия и Гондвана копили ядерное оружие и мечтали об уничтожении противника. Ресурсы на планете также стремительно подходили к концу, т.к. динозавры очень сильно расплодились. Муравьи в этом противостоянии выступали в роли миротворцев и призывали стороны к разоружению, сокращению потребления и загрязнения окружающей среды. Конечно же, динозавры к ним не прислушались. Мне понравилась необычная интерпретация причин мел-палеогенового вымирания, предложенная Лю Цысинем.

Несмотря на шутливо-ироничный стиль повествования, в своем романе автор поднимает довольно серьезные темы. По своей стилистике «О муравьях и динозаврах» напомнил мне, как ни странно, басни Крылова. Автор в лёгкой манере рассказывает нам о Карибском кризисе, чуть не уничтожившем планету в ХХ веке. При всем при этом, Лю Цысинь дотошно продумывает особенности симбиотической цивилизации гигантских ящеров и их маленьких спутников.

Вторая половина сборника отведена сборнику рассказов под общим названием «Песнь кита». И тут не все так однозначно. Проблема сборника в том, что его не объединяет никакая общая идея. Рассказы очень разрозненны и отличаются по качеству и глубине мысли. Например, «Круг» рассказывает нам о покушении Цзин Кэ на императора Цинь Шихуанди. Важное историческое событие для китайцев практически неизвестно российскому читателю. Главной находкой рассказа является построение компьютера из живых людей. Эта идея практически неизменно перекочевала в «Задачу трёх тел», благодаря чему «Круг» смотрится не более чем черновиком будущего романа. В рассказе «Нити» Цысинь размышляет о параллельных мирах, а в «Бремени воспоминаний» – о ненужности врождённой памяти у детей. «Песнь кита» посвящен истории о контрабанде наркотиков, а «Слава и мечты» – самым странным Олимпийским играм в истории. Одним словом, рассказам не хватает некой общей мысли.

Итог: Сборник «О муравьях и динозаврах» понравится фанатам творчества Лю Цысиня. Заглавный роман мне понравился, несмотря на свою простоту. Он остроумен и оригинален. А вот большинство рассказов – проходные. В них чувствуются первые шаги автора в роли писателя. При их прочтении возникает чувство некой незаконченности.

Командная работа2

Сап!

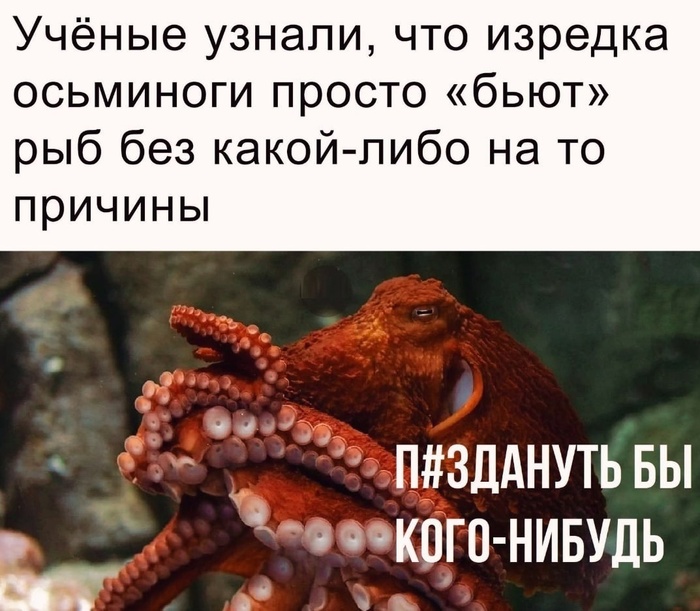

Я как-то писал про всратую архитектуру восьминожьих мозгов, упомянув при этом, что при таком, гм, нестандартном устройстве проца наше головоногое выдает весьма неплохие показатели вычислительной мощности. И если примеры с открыванием банок изнутри вас не убедили, то вот свидетельство повесомее.

Гдет с месяц назад сразу в нескольких научпоп-изданиях вышли статьи, рассказывавшие о свежем исследовании осьминогов. Учёные, наблюдавшие за поведением больших синих осьминогов, обнаружили, что х̶и̶т̶р̶о̶н̶о̶г̶и̶е̶ ̶г̶о̶л̶о̶в̶о̶ж̶о̶п̶ы̶е̶ житрожопые головоногие ухитряются использовать рыб в качестве охотничьих собак. Выглядит это следующим образом: вдоль дна неспешно передвигается осьминог, а вокруг суетится стайка с̶п̶е̶ц̶и̶а̶л̶ь̶н̶о̶ ̶о̶б̶у̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ рыб. Рыбы, ищут добычу, прячущуюся под камнями и маякуют осьминогу; тот переворачивает камень, все довольны (ну, кроме того, кто под камнем прятался, канеш). Осьминогу не приходится тратить время на обследование всех камней по пути, рыбы же получают доступ к добыче, которая пряталась в недосягаемых для них прежде местах. Для того, чтобы никто не халтурил, осьминог время от времени прописывает леща самым ленивым рыбам, поддерживая дисциплину в коллективе на должном уровне, да и в принципе является мозговым центром всего коллектива, ответственным за планирование и координацию.

То, что эта система работает без сбоев, убедительно доказывает, что осьминоги превосходят интеллектом среднего менеджера (хотя всё ещё не дотягивают до человека). Вдвойне же удивительно то, что синие осьминоги - одиночки, и каких-то встроенных по умолчанию социальных навыков у них быть не должно. Такие дела...

Автор - Даниил Ли

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Сколько нужно времени, чтобы уложить теплый пол?

Точно не скажем, но в нашем проекте с этим можно справиться буквально за минуту одной левой!

Милые и ужасные - Гнидогадоиды

Их кожа излучает успокаивающий биолюминесцентный свет, который служит как камуфляжем, так и формой общения... Они могут поглощать энергию напрямую из окружающей среды, преобразуя солнечный свет, космическое излучение или даже электрические токи в питательные вещества.

Portfolio: https://snargl.myportfolio.com/

Ещё один наш пост в телеграфе: https://telegra.ph/New-Year-12-20-2