Нагрудный знак об окончании Ленинградской духовной семинарии. 1968 год

Инфо

Подобный знак неоднократно обсуждался на различных форумах фалеристики, где рассматривалась реальность изготовления и вручения этого знака в период СССР. Отдельные заблуждающиеся "знатоки" в области фалеристики напрочь отрицают реальное сочетание Герба СССР с Православным крестом и подобного написания "ИС ХР". Объясняют они это тем, что надпись должна быть написана вот так: "IС ХР". На основании этих двух своих заблуждений они объявляют этот знак фантазийным и рассматривают его как подделку, что не соответствует действительности. Это большая глупость! Если в эти суждения добавить объективности и немного простой логики, можно понять следующее.

Объективность:

В разговоре с одним пожилым священником окончившим Ленинградскую духовную семинарию в те же года когда изготовлен данный знак, я от него получил информацию по этим двум вышеописанным "странным сочетаниям". В 1967-68 года руководство семинарии пожелало выпустить свой знак об окончании учебного заведения. Однако, разместить заказ на Ленинградской Ювелирной Фабрике (ЛЮФ) было возможным только после согласования эскиза знака с первым секретарём Ленинградского обкома КПСС, который внёс требования общегосударственного идеолого-политического характера, чтобы затем оправдать свои действия перед ЦК КПСС в случае возникновения претензий с его стороны. Над православным крестом (именно вверху) должен был быть Государственный герб и надпись СССР, буква старославянского "I" должна была быть заменена на букву действующего государственного алфавита "И", а православный крест должен был быть только цвета государственного флага. Только при согласии на эти изменения данный знак было возможно выпустить на ЛЮФ. Руководство семинарии дало согласие на эти изменения и знак был изготовлен на ЛЮФ небольшой партией для вручения выпускникам семинарии. Понятно, что подобное согласие руководства семинарии это вынужденная мера и здесь желание появления знака (даже в таком виде) преобладало над канонами церкви. Второй выпуск именно такого вида знака, но уже с горячей эмалью были изготовлены Ленинградским монетным двором. (Смотрите последние три фото) Позже, руководство Патриархата Русской Православной Церкви приняло решение о нецелесообразности выпуска данного знака и его перестали выпускать. Мне в жизни пришлось заниматься подобным делом (разработкой эскиза знака одной из служб МВД, его согласованием и размещением заказа на его изготовление), а поэтому очень знакома ситуация с согласованием выпуска знака по собственному эскизу. Я прекрасно помню скольких руководителей мне пришлось обойти, чтобы нарисованный мною знак к 50-летию службы получил право быть изготовленным на фабрике. Уберите с поля знака это.... добавьте то.... и так каждый норовит внести своё Я в чужой интеллектуальный труд, а уж тем более подчеркнуть свою государственную значимость на занимаемом посту. Однако, не взирая на все сложности я смог добиться того, что нарисованный мною знак был выпущен в двух металлах - в бронзе - 60 экземпляров на фабрике Гонконга и в серебре - 10 экземпляров в частной мастерской г.Краснодара.

Логика.

Если взять во внимание версию о фантазийности выставленного мною на торги знака. Здесь можно задать "знатокам" фалеристики очень простой вопрос: "Мог ли, тот человек, который фальсифицировал данный знак, допустить такой простой и очевидный ляпсус при изготовлении знака (с целью продажи!!!, то есть наживы!) и вместо канонического написания буквы "I" в надписи "IС ХР" поставить обыкновенную букву современного русского алфавита "И"?" Конечно же нет! Сюда также можно добавить и то, что для коммерческого заработка знаки выпускают в большом количестве, чтобы можно было больше на них заработать. Однако, массовости этого знака на рынке фалеристика не наблюдается! За время моего коллекционирования данный знак мне попался единственный раз и я сразу же его купил не взирая на озвученную стоимость на тот момент. Два подобных знака я видел только в Интенете на форумах, где обсуждалась реальность совместимости вышеописанной символики. Высказывались предположения, что это частный заказ семинаристов, что в корне не соответствует никакой логике. Человек получивший духовный сан и возжелавший разместить свой заказ у частника (в частной мастерской) никогда не позволит себе разместить герб государства выше креста и имени Бога, потому как выше этих православных духовных символов для него ничего не существует.

Не реклама, просто, кто-то продает....

Православная семинария в США

Православные русские люди, оказавшись волею судеб за пределами своего земного Отечества, всегда стремились к тому, чтобы сохранить традиционный уклад жизни, где бы они ни находились. Разговорный русский язык и церковно-славянское богослужение – два главных сокровища православного русского человека за границей, которые он готов свято и бережно хранить. Русское зарубежье сохранило эти сокровища, которые нам, людям, живущим в России, кажутся самими собой разумеющимися.

Селение Джорданвиль в штате Нью-Йорк небольшое, но для русского человека за границей оно значит очень много. Именно здесь располагается одна из главных монашеских обителей Русской Зарубежной Церкви — Свято-Троицкий монастырь и Свято-Троицкая духовная семинария, созданные в 1948 году для нужд Русской Православной Церкви заграницей.

Православная семинария в Джорданвиле – это главное духовное учебное заведение Русской Зарубежной Церкви. Для православных христиан в России Джорданвиль делал очень многое – когда у нас совершенно невозможно было издавать религиозную литературу, типография в Джорданвиле печатала множество различных изданий, которые затем безвозмездно отправлялись в Россию, называвшуюся тогда Советским Союзом. Сегодня проблема с православным книгоизданием в России, можно сказать, решена, типографские мощности джорданвильской печатни кажутся мизерными, однако еще несколько десятилетий назад этот «мизер» утолял духовный голод страждущего российского народа. Конечно, мы должны об этом вспоминать с благодарностью.

Православного Свято - Тихоновского Духовной Семинарии ( русский : Свято-Тихоновская духовная семинария ) является православная семинария находится в Южном Ханаане Городке, Wayne County, штат Пенсильвания. Это одна из трех семинарий, находящихся в ведении Православной церкви в Америке, другие - это Православная духовная семинария Св. Владимира в Крествуде, Йонкерс, Нью-Йорк, и Православная духовная семинария Св. Германа в Кадьяке, Аляска.

В начале XX века растущая Православная Церковь в Северной Америке испытывала нужду в священно- и церковнослужителях из числа местных жителей, т.к. священники и псаломщики из России часто оказывались неприспособленными для служения в Америке по причине языкового барьера, незнакомства с нравами и обычаями местной паствы, социальными порядками и законодательством страны. Кроме того, вследствие малого числа прихожан, православным священнослужителям в Америке приходилось сталкиваться с материальными проблемами, особенно в сельских районах, где они нередко были вынуждены сами заниматься сельским хозяйством.

Для образования местного духовенства 1 октября 1897 года в городе Миннеаполисе была создана миссионерская школа, преобразованная в семинарию 1 июля 1905 года святителем Тихоном (Беллавиным). Среди учащихся были уроженцы Северной Америки, России, Австро-Венгрии, получившие образование в учебных заведениях самых различных типов. Согласно Отчёту о состоянии Семинарии на 1910-1911 учебный год, "наиболее соответствующими к прохождению семинарского курса являются воспитанники лучших школ православной миссии в Северной Америке – Кливлендской и Майфильдской."

В 1912 года семинария была переведена в местечко Тенафлай в штате Нью-Джерси - ближе к центру епархиальной жизни. Для её размещения была приобретена усадьба с домом. На семинарской усадьбе разведены два плодовых сада, огороды, цветники, виноградник, устроена большая площадка для игры, приобретены две лошади, три коровы и другие домашние животные.

Средства на существование семинария получала от Северо-Американского духовного правления. Пополнялись они также небольшой субсидией Русского православного общества взаимопомощи и взносами воспитанников (по 18 долларов в месяц). Святейший Синод ежегодно отпускал на содержание Семинарии 3.860 рублей золотом.

По данным на 1914 год Семинария состояла из трёх классов, в каждом из которых воспитанники обучались по два года. Приём новых воспитанников осуществлялся через год. Принимались юноши не моложе 15,5 и не старше 26 лет. Желающие поступить подвергались приёмным экзаменам по всем предметам, изучаемым в духовных училищах в России, кроме древних языков и природоведения. Поступающие сдавали также экзамен по английскому языку и писали два сочинения – одно на русском, другое на английском языке. Преподавание велось частью на русском, частью на английском языке.

Здание Семинарии было небольшим и не могло вместить всех, кто желал обучаться. Приём на обучение всегда был ограниченным, а вступительные экзамены - строгими. Ввиду ограниченности в средствах семинарии приходилось довольствоваться очень малым преподавательским штатом. В течение шестилетнего курса в Семинарии изучались все богословские науки, которые проходились в русских семинариях, а также (по особому плану) словесность, история, математика, физика и философские науки. Изучались также история Христианства в Америке, история и обличение западно-русской церковной унии, английский язык с историей английской литературы, американское гражданское право. Древние языки, а также французский и немецкий не преподавались. Семинарская библиотека насчитывала до шести тысяч книг. Занятия в Семинарии, по принятому в американских учебных заведениях порядку, проходили пять дней в неделю. Все воспитанники проживали в общежитии. Летом и на праздники они отпускались в дома родителей и родственников, на практические занятия в приходские школы или в монастырь для исполнения обязанностей псаломщиков.

В последние годы её существования встречается именование семинарии "Свято-Платоновской." После 1917 года поступление материальных средств из России прекратилось, и в 1923 году семинария закрылась, после чего в течение пятнадцати лет у Северо-Американской митрополии вообще не было никакой богословской школы.

Святитель Тихон был основан в 1938 году как пасторской школы по решению 6 - All-American Собором в Православной Католической Церкви Русской Греции в Северной Америке (North American Метрополия). Семинария была официально преобразована из пасторской школы в семинарию в Священном Синоде митрополии в 1942 году.

В 1967 году семинария была признана как учебное заведение штатом Пенсильвания. В 1975 году с Меривудским колледжем (ныне Меривудский университет) было достигнуто соглашение о вручении диплома колледжа выпускникам семинарии. С 1988 года семинария получила право присваивать степень магистра богословия. В июне 2004 года семинария стала членом Ассоциации теологических школ США и Канады.

В 1967 году семинария зафрахтованный Содружеством Пенсильвании. Официальное соглашение о переводе с Мэривуд-колледж (ныне Мэривудский университет ) в соседнем Скрэнтоне было сформулировано и подписано в 1975 году. В 1988 году Департамент образования Пенсильвании уполномочил семинарию присуждать степень магистра богословия (M. Div.) своим выпускникам. Первый M. Div. ученые степени присвоены выпускникам 1989 года.

В июне 2004 года семинария получила аккредитацию Ассоциации духовных школ США и Канады.

В марте 2010 года Министерство образования Греции официально признало Свято-Тихоновскую семинарию (STS) аккредитованным высшим учебным заведением, равным по статусу школам теологии в университетах Греции. Министерство образования Греции (GME) также подтвердило, что степень магистра богословия, присуждаемая STS, эквивалентна первой степени по теологии, присуждаемой факультетами теологии в университетах Афин и Фессалоники, и, следовательно, дает правообладателю продолжить обучение. программы аспирантуры или докторские программы (Th.D.) в этих университетах. Более того, в силу членства Греции в Европейском Союзе (ЕС) признание STS как высшего богословского учебного заведения, равного по статусу со школами теологии в Греции, также распространяется на все школы и религиозные факультеты университетов в страны-члены ЕС.

Действующим деканом семинарии является протоиерей Джон Паркер, сменивший преосвященного доктора Стивена Войтовича, сменившего преосвященного Александра Атти, сменившего архиепископа Михаила Дахулича.

Отличительная особенность учебного процесса в Джорданвильской семинарии заключается в том, что обучение здесь проходит строго на русском языке. В былые времена, как рассказывают, за услышанную английскую речь можно было получить «на поклоны», так строго блюлись правила. Но и в этом были свои плюсы, нынешний первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион выучил русский язык во время обучения в Джорданвиле. И он не единственный, для многих и многих будущих пастырей Русской Зарубежной Церкви Джорданвиль открыл дверь в сокровищницу русской православной культуры, которая совершенно немыслима без русского языка и церковно-славянского богослужения.

Те американцы, которые, встретившись с истиной Православия, уже не могли с ней расстаться, были вынуждены изучать русский язык, русскую культуру, церковно-славянское богослужение. Одним из ярчайших примеров здесь можно привести приснопамятного иеромонаха Серафима (Роуза), весьма почитаемого церковным народом как в Америке, так и в России. Иеромонах Серафим не является выпускником джорданвильской семинарии и он не был насельником Свято-Троицкого монастыря, но он прошел путь типичный для тех американцев, которые обратились в православие из неправославия, и которых принято называть английском словом convert.

Русская Церковь всегда была и остается Церковью миссионерской, а это значит, что она готова принять человека во всем многообразии его народных и культурных традиций. Православные миссионеры, которые шли проповедовать истину Православия алеутам, корякам, чукчам и прочим народам дальнего Севера, всегда с уважением относились к местным культурным особенностям. Главная проблема, которая вставала перед миссионером – это проблема языка и понимания текстов Священного Писания, богослужения и молитв. Согласно заветам величайшего миссионера Русской Церкви, апостола Сибири и Америки, Святителя Иннокентия Московского, первейшей задачей миссионера должны стать труды по переводу текстов Священного Писания и богослужения на местные языки. Задача миссионера заключается не в том, чтобы насадить чуждую для местных народов культурную традицию, а в том, чтобы Христова истина смогла прорасти в местных культурных условиях.

Русская Зарубежная Церковь первоначально ставила перед собой задачу быть Церковью для русского народа, оказавшегося в силу обстояний в изгнании. Но с течением времени, если даже не сразу, стало очевидным, что ее миссия гораздо шире этого понимания. Аромат истинного православия, как любил говорить иеромонах Серафим (Роуз), не мог не привлекать к себе другие народы, которые, так или иначе, соприкасались с православным христианством.

По слову одного из ныне почивших иерархов Русской Зарубежной Церкви семинария в Джорданвиле – есть «школа положительной мысли, правильной мысли, правомыслия». Джорданвильские семинаристы имели возможность постигать правомыслие не только на лекциях, но и непосредственно общаясь с живыми носителями истинно-православного мировоззрения. Память владыки митрополита Лавра, пятого первоиерарха Зарубежной Церкви, с благоговением почитается в стенах обители и духовной школы. Владыка Лавр, будучи настоятелем монастыря и долгое время ректором семинарии, был живым свидетелем подлинного православного мировосприятия жизни. Ничто так не вдохновляет как живой пример, а пример, который подавал владыка Лавр, и поныне дает силы для служения Церкви.

Сегодня ситуация с организацией учебного процесса довольно сложная, набор студентов за последние годы резко сократился, и сейчас положение спасает присутствие студентов из российских духовных школ. Очевидно, что решать проблему с набором исключительно за счет учащихся российских семинарий было бы не вполне разумно, но в тоже время выучить русский язык американцу все равно, что русскому китайский – интерес большой, но сложность языка не дает возможность всем его освоить.

С абитуриентов, прибывших в семинарию позже установленного срока регистрации, дополнительно взимается $25. Для вольнослушателей, желающих посещать избранные циклы лекций, стоимость одного курса составляет $375 в год. При этом общая стоимость обучения за год не будет превышать обычной стоимости обучения в размере $3000 долларов в год. Для студентов, испытывающих финансовые трудности, Свято-Троицкая духовная семинария предоставляет стипендии в соответствии с нуждами и заслугами студентов. Размер стипендии покрывает часть или всю плату за обучение соответствующего семестра. Стипендии распределяются администрацией семинарии в зависимости от финансового положения студента и его успеваемости. Как правило, стипендии выдаются студентам дневного отделения, проучившимся не менее одного года, с хорошей успеваемостью и безупречным поведением. Стипендии не выдаются наличными деньгами, а идут в счет оплаты за обучение.

Учебный год в Свято-Троицкой семинарии выглядит следующим образом. В начале сентября проходят вступительные экзамены, с 2-й декады сентября начинается первый семестр занятий. 21-25 ноября – осенние каникулы, связанные с Днем благодарения, в середине декабря заканчиваются занятия, в третьей декаде декабря – экзамены. Во втором семестре занятия начинаются после праздника Богоявления. Первая седмица поста, Страстная и Светлая седмицы – неучебные. Занятия продолжаются до начала мая, затем следуют экзамены и выпуск .

Семинарский день обычно начинается с утренних молитв и Божественной литургии в 6 утра. Занятия начинаются сразу же после завтрака в 8:00 и продолжаются до 12:00. После обеда студенты выполняют различные монастырские послушания или готовятся к занятиям. Вечером после ужина учащиеся и монахи собираются на вечернее богослужение. Оставшееся свободное время посвящается подготовке к занятиям. Семинарский день заканчивается в 22:00 отходом ко сну.

Типография Свято-Троицкого монастыря является крупным центром православного книгопечатания. Издательская деятельность осуществляется совместными усилиями братии монастыря, преподавателями и студентами семинарии. В монастырской типографии выходят в свет на русском и английском языках православные периодические издания, книги и брошюры. При этом студенты семинарии имеют уникальную возможность не только приобрести опыт работы с печатным станком, но также выступить в роли авторов и переводчиков статей, публикуемых в монастырских изданиях . С 2005 г. существует отдельное семинарское издательство, 2 раза в году выходит газета «Листок Свято-Троицкой семинарии».

Заочные духовные школы

Пастырская школа Средне-Американской епархии предназначена для тех, которые по тем или иным причинам не могут учиться в семинарии, однако желают углубить свои духовные знания и в меру своих возможностей послужить Церкви.

Свято-Иоанновский лицей при Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости в г. Сан-Франциско основан в 1994, в год прославления святителя Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. В лицее все классы начальной и средней школы и занятия проводятся ежедневно с понедельника по пятницу. Поскольку лицей полностью заменяет американскую государственную школу, обучение главным образом на английском языке. Учащиеся лицея активно участвуют в церковной жизни.

ST. JOHN OF SAN FRANCISCO ORTHODOX ACADEMY

6210 Geary Boulevard

San Francisco, CA 94121, U.S.A.

Русские гимназии и приходские школы

СВЯТО-КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ при Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости в г. Сан-Франциско существует более 50 лет. Ее основатель - архимандрит Афанасий. В гимназии три приготовительных класса, семь основных и один дополнительный. Занятия проводятся три раза в неделю (по вторникам и четвергам после государственной школы и в субботу утром) для младших классов и два раза в неделю для старших. В гимназии программа дореволюционных русских школ, но приспособленная к современным условиям - многие учебники составленные педагогами гимназии.

SAINTS CYRIL & METHODIUS HIGH SCHOOL

6200 Geary Boulevard

San Francisco, CA 94121, USA

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА ПРИ ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в Наяке, штат Нью-Йорк одна из наиболее известных приходских школ русского рассеяния. Основана она была в 1951 году Софией Сергеевной КУломзиной. Много лет директором школы был покойный протоиерей Серафим Слободской, автор "Закона Божия". Занятия проводятся по субботам и учащиеся приезжают из района Нью-Йорка и даже из других штатов. Программа обучения детей рассчитана на 14 лет. Преподавательский состав Наякской школы издал целый ряд учебников и пособий, которыми пользуются многие приходские школы зарубежья. Более 10 лет школой заведовала матушка протоиерея Серафима Слободского, она же издавала известный детский журнал "Трезвон".

HOLY VIRGIN PROTECTION SCHOOL

38 Mill Street

Nyack, NY 10960, USA

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА ПРИ СВЯТО-ТРОИЦКОМ СОБОРЕ в г. Торонто, Канада, одна из самых больших приходских школ русского рассеяния, главным образом благодаря многочисленным новым русским иммигрантам в этом городе. Занятия проводятся по субботам и у этой школы также много учебных пособий составленных ее педагогами в прошлом.

HOLY TRINITY PARISH SCHOOL

23 Henry Street

Toronto, ON M5T 1W9, CANADA

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПРИ ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ в Стратфильде, Австралия имеет два приготовительных класса и десять основных. При школе также имеются специальные классы для желающих сдавать русский язык для государственного сертификата и для родителей, желающих пройти курс школы для того, чтобы помогать своим детям в приготовлении уроков.

SAINT ALEXANDER NEVSKY DIOCESAN SCHOOL

5 Vernon Stereet

Sydney (Strathfield), N.S.W. 2135, AUSTRALIA

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА ПРИ СВЯТО-АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМ СОБОРЕ в Лейквуде, США.

ST. ALEXANDER NEVSKY PARISH SCHOOL

200 Alexander Avenue

Lakewood, NJ 07731, U.S.A.

СВЯТО-СЕРГИЕВСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ШКОЛА в пригороде Буэнос-Айреса - Вилла Баллестер, Аргентина была основана в 1968 году при Свято-Сергиевском храме. У школы свое двухэтажное помещение с классами, залом и спортивной площадкой. Сила школы заключается в ее глубоком духовном содержании - в формировании православной молодежи, проживающей в Зарубежье, вот уже в 3 и 4 поколении. В 1988 году аргентинские власти оказали приходу и школе особое внимание - улица на которой находятся храм и школа было присвоено имя святого Владимира.

IGLESIA SAN SERGIO

San Vladimi 2045 (Ex Falucho 854)

1653 Villa Ballester, Buenos Aires, ARGENTINA

ШКОЛА СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛ. КН. ВЛАДИМИРА при храме Воскресения Христова в Брюсселе.

ECOLE DE ST. VLADIMIR

42, rue de Drapiers

1050 Bruxelles, BELGIUM

Школа для девочек

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА в Вифании. Школа с интернатом для девочек была открыта в 1937 году и была в частности вдохновлена примером св. новопреподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны. В школе трудятся сестры Гефсиманской обители. В школе учится более 300 девочек, главным образом бедные арабки из соседних мусульманских сел, от 7 до 15 лет. Интернат рассчитан на 15 девочек. В 2002-2003 учебном году в интернате будут жить не только православные арабки, но и несколько русских православных девочек, детей иммигрантов из России. При школе храм святого праведного Лазаря четверодневного и пещера св. Николая, Мир-Ликийского чудотворца.

BETHANY SCHOOL

P.O. Box 20607

Jerusalem 91205, ISRAEL

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!

Из жизни дореволюционных семинаристов

Сегодняшний пост - продолжение рассказа о церкви и религии в Российской империи. На этот раз речь пойдет о религиозном образовании и жизни семинаристов.

Говоря о религиозном образовании, стоит учитывать, что религия была делом не только личным, но и государственным, а духовенство занимало особую роль в сословном обществе. Религиозное образование получали не только действительно верующие люди, желавшие связать свою жизнь с церковью. Чтобы дети священников могли быть приписаны к духовному сословию, они были обязаны закончить как минимум духовное училище. Затем юноши обычно поступали в духовные семинарии и тоже продолжали династию. С другой стороны закончить семинарию и стать священником считалось продвижением по социальной лестнице для крестьян и бедных мещан, так как духовенство имело больше привилегий по сравнению с крестьянством и мещанством. Также в семинарии шли те, кто хотел продолжить учебу, не ограничиваясь двух или четырехкласными народными училищами, но не имел денег на гимназии. Уровень образования в семинариях официально приравнивался к гимназическому, поэтому семинарист позже мог поступить в университет. В Тверской духовной семинарии, которая была одной из самых крупных, в 1895 году 21% учеников были из других сословий (16% мещан, 5% – детей крестьян и солдат). В 1904 – 1905 учебном году их было 12,7%, в 1916–1917 – 19,5%. Из-за этого состав учащихся в семинариях был разнородный и разновозрастной. Сыновья Тараса Бульбы в известном произведении Гоголя в Киеве тоже получали религиозное образование, но становиться попами явно не собирались. Но все-таки основная масса семинаристов была детьми священников.

В допетровской России обучением будущих священнослужителей занимались при монастырях. При Петре I государство взяло этот вопрос под свой контроль. В 1721 году был утвержден Духовный регламент, в котором помимо прочего были прописаны требования к образованию. Согласно регламенту при архиерейских домах и монастырях должны открываться всесословные духовные училища. Архиерейский дом - церковно-административное учреждение, через которое архиерей (епископ) работал с подконтрольным ему духовенством и паствой. Тогда же детей представителей духовенства на законодательном уровне обязали посещать данные учебные заведения. Училища содержались за счет доходов монастырей. В училище было 8 классов. В первом классе изучали латинскую грамматику, географию и историю, во втором — арифметику и геометрию, в третьем — логику и диалектику, в четвертом — риторику и пиитику (изучение поэзии и навыки стихосложения), в пятом — физику и метафизику (раздел философии, занимающийся изучением природы и бытия), в шестом — политику, в 7-м и 8-м — богословие. Также в программе стояли латинский, греческий, еврейский и церковно-славянский языки, но на деле обычно ограничивались изучением латыни. Училища были закрытыми учебными заведениями, которые ученики не могли покидать без особого разрешения. Свидания с близкими были ограничены. Общежитие при училище называлось семинарией, и позже это название закрепилось и за всем учебным заведением в целом, а всех учеников стали именовать семинаристами. На территории современных Польши, Украины и Белоруссии семинарии называли бурсами, а учеников – бурсаками. Родители отправляли детей в эти учебные заведения неохотно. Образование там было не всегда качественным, условия жизни были спартанскими. К тому же русские люди считали эту систему навязанной сверху и чужеродной, этаким «тлетворным влиянием Запада».

В начале 19 века систему религиозного образования реформировали. В 1808 году была учреждена Комиссия духовных училищ, которая составила первый устав духовно-учебных заведений. Согласно Уставу они делились на низшие — духовные училища (приходские и уездные), средние — духовные семинарии и высшие — духовные академии. Дети представителей духовенства были обязаны посещать духовные училища, но обычно они предпочитали учиться и дальше. Программу обучения много раз меняли, но принцип сохранялся: набор общеобразовательных предметов, а вместе с ними изучение религиозных дисциплин.

Для «поповичей» обучение обычно проходило в два или три этапа. Первый – церковно-приходская школа, где получали начальное образование. Затем шли в духовное училище. Иногда в училище шли сразу. Случалось, что в духовное училище хотели поступить дети старшего возраста, ранее учившиеся в других учебных заведениях. После сдачи экзамена теоретически они могли поступить не только в первый класс, но и во второй, и в третий. К поступавшим детям «служителей культа» относились лояльнее, чем к остальным. В первом классе обучали чтению по псалтырю, пению, правилам церковного нотного пения чистописанию, краткой священной истории, латинскому языку, простому катехизису. Под катехизисом подразумевалось изучение основ религии, церковных догм и традиций. Во втором классе к этому добавлялась русская грамматика и арифметика. В третьем классе среди предметов появлялись греческий и церковнославянский языки, церковный устав и пространный катехизис, церковная история и география. Основными изучаемыми языками были русский и церковнославянский, на котором велось богослужение. Изучением греческого и латыни многие ученики себя не утруждали. Качество образования иногда хромало.

Грызть гранит науки часто мешала бытовая неустроенность. При крупном училище обычно имелось общежитие, но число мест было в нем ограничено. Дети сельских священников, учась в городах, обычно вынуждены были жить в самом дешевом съемном жилье. Митрополит Евлогий (1868 – 1947), сын священника из маленького села в Тульской губернии, вспоминал учебу в Белевском училище так: «”Бурса” была бедная, простая, помещалась в старом, пыльном монастырском здании, со стертыми полами. Но мы, ученики, жили не в училище, а на вольных квартирах, иногда по нескольку человек у одних хозяев. Меня отец водворил к одному диакону. Нас проживала у него целая “коммуна” — несколько мальчиков от 9 до 14 лет. Заботиться о пропитании надо было самим; мы устраивали складчину, выбирали казначея и по очереди ездили за покупками. Остатки от бюджета тратили на угощенье. Ели в меру наших материальных возможностей, но соображаясь с постами, в заговенье обычно наедались втрое. Спали мы, одни — на койках, а другие, по 2–3 человека, — на нарах. Жили бедно, патриархально, вне всяких формальных правил поведения, но весьма самостоятельно. Это имело, может быть, и свою хорошую сторону, но, несомненно, имело и дурную. За отсутствием правильного педагогического наблюдения мы своевольничали и подчас от последствий нашего своеволия жестоко страдали... Наша вольная жизнь вне стен училища давала немало поводов для проявления нашей распущенности. Мы любили травить собак, бегали по городу босиком, играли на улицах в бабки… благопристойностью и воспитанностью не отличались. Была в нас и просто дикость. Проявлялась она в непримиримой вражде к гимназистам и к ученикам Белёвского технического училища имени Василия Андреевича Жуковского. Они нас называли “кутейниками”, мы их — “селедками”. Ежедневно враждебное чувство находило исход в буйных столкновениях на мосту. Мы запасались камнями, палками, те тоже, и обе стороны нещадно избивали друг друга. Как–то раз я попался в плен и вернулся весь покрытый синяками. На эти побоища старые учителя смотрели сквозь пальцы, даже не без интереса относились к проявлениям нашей удали; лишь впоследствии начальство разъяснило нам всю дикость подобных схваток».

Митрополит Евлогий вспоминал, как однажды вместе с товарищами после бани напился воды из грязной бочки, и все они едва не умерли от тифа. В другой раз он едва не утонул. По его воспоминаниям, учителя по своему образованию делились на «семинаристов» и «академиков». Семинаристы были проще и относились лояльнее, академики были снобами. Но и те, и другие часто злоупотребляли алкоголем. Также митрополит вспоминает мероприятие, которое устраивали во многих училищах. «Если пребывание в духовном училище бедно светлыми воспоминаниями, все же они у меня есть. Таким воспоминанием остались “маевки”. Мы отправлялись с учителями в дальнюю прогулку за город, например в село Мишенское, где родился и жил В. А. Жуковский. После осмотра дома мы играли в лапту в парке, на лужке; нас угощали калачами; набегавшись вволю, мы возвращались довольные дальней и приятной прогулкой. Эти “маевки” завел у нас новый смотритель М.A. Глаголев, за что мы с благодарностью его вспоминали». Время каникул и отдыха во всех учебных заведениях совпадало: с 24 декабря по 7 января, с 15 июля по 1 сентября, в последнюю неделю Великого поста, неделю Пасхи, масленичную неделю . Также были упомянутые маевки (рекреации). Учебный год заканчивался первого июня, в течение двух недель проводились экзамены, а после них – публичный экзамен. На каникулы ученики разъезжались по домам.

В некоторых училищах к учебе относились строго, в некоторых наоборот осознавали, что значительная часть учеников посещает уроки «для галочки», чтобы числиться в духовном сословии и иметь возможность устроиться хоть на какое-то место в церковь. Об этом, например, пишет Николай Помяловский в скандальных «Очерках бурсы», которые были опубликованы в начале 1860-х. «Мы берем училище в то время, когда кончался период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия. Были года – давно они прошли, – когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, Псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с майскими (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте года три-четыре, отпускали дьячить; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали богословского курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание – не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый закон великовозрастия. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались великовозрастными; эту причину отмечали в титулке ученика (в аттестате) и отправляли за ворота (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась за ворота новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых».

Помяловский сам был сыном дьякона, поэтому учебу и нравы описывал со знанием дела. Он родился в Петербурге и в 8 лет поступил в Александро-Невское духовное училище, где ему категорически не нравилось. Учился он плохо, но к концу учебы все-таки смог получить хороший аттестат. В училищах применялись физические наказания. Самого автора за время учебы выпороли около 400 раз. Также он отмечал царившую в учебных заведениях дедовщину. В семинарии ему нравилось больше, пороли его там реже, но попом он в итоге так и не стал, зато стал литератором и спился. Но это уже совсем другая история.

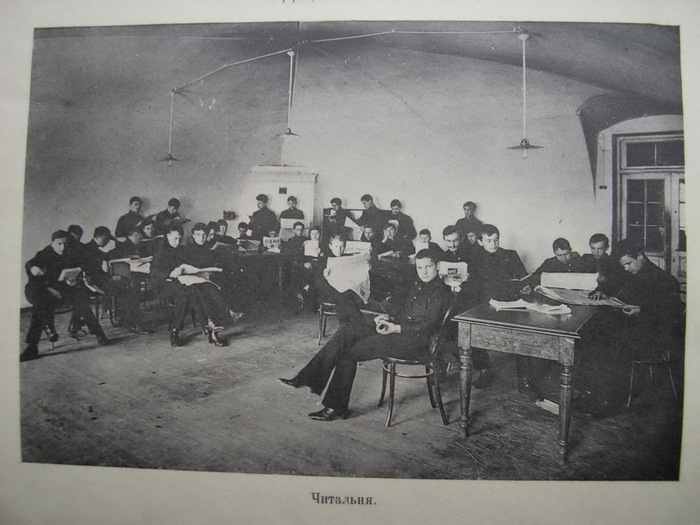

Те, кто был заинтересован в получении знаний, обычно садились ближе к педагогам. На последних партах сидели самые отстающие ученики, которые и не пытались учиться. Нередко учащиеся оставались на второй год. Такие переростки-второгодники часто пользовались у одноклассников уважением. Если ученика подозревали в стукачестве, это могло спровоцировать бойкот, а иногда и травлю. Иногда встречался антагонизм между местными городскими учениками и приезжими, как правило, деревенскими. Деревенские иногда считали местных неженками и завидовали тому, что те могут навещать свои семьи намного чаще. Местные могли смотреть свысока на приезжих. Также большое значение имело происхождение ученика. Из воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова: «Вспомнил еще одну характерную подробность. По законам нашего времени дети “податного сословия” (даже и доселе не понимаю этого термина: ведь какие-то подати и налоги платили все) не имели права учиться в средних и высших школах. И нам для этого нужно было “отписаться” от крестьянства: “народ” должен был дать на это согласие. На деле это было легкой и формальной процедурой. Отец или мать со мною сходили в волостное правление, верст за семь от дома. И, кажется, поднесли бутылку вина волостным старшине и писарю, и те беспрепятственно выдали какую-то бумажку, что я теперь “отписан”. Но, кем же я стал после этого, не понимаю и сейчас. А крестьянское происхождение все иногда давало немного себя знать. Еще в духовной школе товарищи обычно спрашивали: “Ты чей сын?” -

“Священника!” Это очень почетно. “А ты?” – “Диакона”. Уже ни то ни се. Псаломщика - и вовсе невысоко, но терпимо. “А ты?” – “Крестьянина!” Бывало, говоришь, а самому стыдно, что ты из крестьян: черная кость, низшее сословие, мужики... В семинарии товарищи были уже умны и деликатны и не заводили подобных разговоров между собою, но старшие, начальство, еще раз упрекнули меня этим».

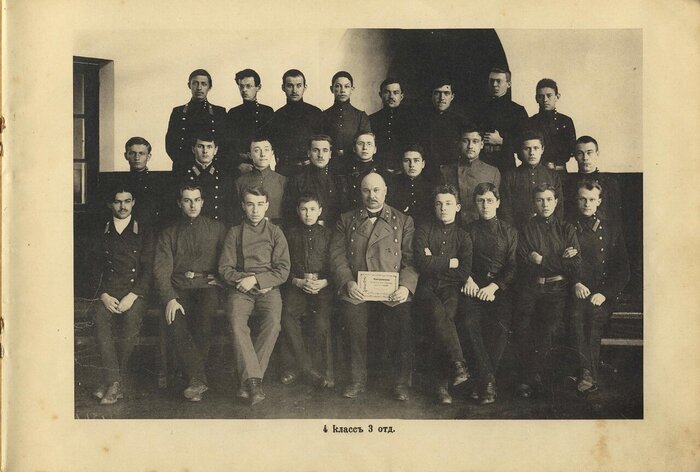

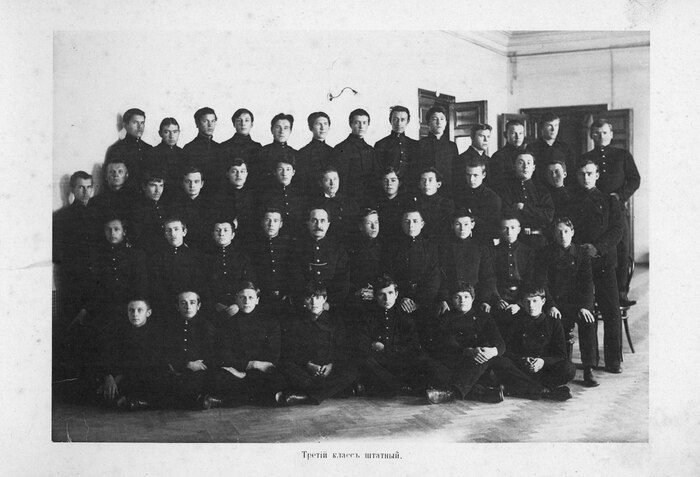

После окончания училища выпускники поступали в семинарии. В начале 19 века в России было 36 семинарий, к 1850-м годам – 47, к началу 20 века – 57. В каждой семинарии училось 500-600 учеников. В начале 20 века в Российской империи было около 18000 семинаристов. По уставу число учеников в классе было ограничено. В первом, втором и третьем классе их должно было быть не больше 50 человек в группе, затем не больше 55. В семинарии было шесть классов, но иногда учеников оставляли на второй год. Часть учеников получала стипендию, которая давала право на проживание, бесплатные учебники и иные вещи. Но многие обеспечивали себя самостоятельно.

Как и в училищах, в семинариях было общежитие, но пользоваться им могли не все. Многие жили в съемном жилье, скооперировавшись с товарищами. Часто снимали жилье группами по 6-8 человек. Самых дисциплинированных учеников назначали старшими по группам и квартирными старостами, которые обязаны были заполнять специальные журналы, где фиксировали все действия их подопечных. В итоге выставлялась оценка за домашнее поведение. Как не трудно догадаться, подобных соглядатаев не любили. Чтобы не портить отношения с одноклассниками, им приходилось часто лукавить.

Из воспоминаний митрополита Евлогия об учебе в Тульской семинарии в 1882 – 1888 годах: «Жили семинаристы по квартирам на окраинах города, в темных улочках, где грязи по колено (лишь стипендиаты, а поначалу я к ним не принадлежал, жили в интернате). Свободой они пользовались полной, но зачастую пользовались дурно: нередко обманывали начальство, прибегая ко всяким уловкам, чтобы не приходить на уроки, устраивали попойки, шумели, распевая песни…

Петь мы все очень любили и умели петь удивительно. Церковные службы семинарский хор пел отлично, пел и в своей церкви, и по приходам. Мы много и охотно тратили время на спевки. Сочные, звучные семинарские басы приглашались в городе на свадьбы, дабы оглушительно прогреметь: “Жена да убоится мужа своего”. Я пел средне: на правый клирос меня не пускали.

Попойки, к сожалению, были явлением довольно распространенным, не только на вольных квартирах, но и в интернате. Пили по разному поводу: праздновение именин, счастливые события, добрые вести, просто какая–нибудь удача… были достаточным основанием, чтобы выпить. Старшие семинаристы устраивали попойку даже по случаю посвящения в стихарь (это называлось “омыть стихарь”). Вино губило многих. Сколько опустилось, спилось, потеряв из–за пагубной этой страсти охоту и способность учиться!

Распущенность проявлялась не только в пьянстве, но и в неуважительном отношении к учительскому персоналу. Заглазно учителей именовали: “Филька”, “Ванька”, “Николка”… искали случая над ними безнаказанно поиздеваться. Например, ученики 4–го класса поставили учителю на край кафедры стул с тем расчетом, чтобы он, сев на стул, полетел на пол. Так и случилось. Класс разразился хохотом, “Учитель упал, а вы смеетесь? Какое хамство!” Ученики смутились…

К вере и церкви семинаристы (за некоторыми исключениями) относились, в общем, довольно равнодушно, а иногда и вызывающе небрежно. К обедне, ко всенощной ходили, но в задних рядах, в углу, иногда читали романы; нередко своим юным атеизмом бравировали. Не пойти на исповедь или к причастию, обманно получить записку, что говел, — такие случаи бывали. Один семинарист предпочел пролежать в пыли и грязи под партой всю обедню, лишь бы не пойти в церковь. К церковным книгам относились без малейшей бережливости: ими швырялись, на них спали».

Частой проблемой учеников было скудное питание. Проблема это была во многих учебных заведениях, не только религиозных, из-за массового воровства. В 1876 году Тверская семинария закупила для воспитанников (582 чел.) 250 пудов говядины, 30 пудов мясных солений, 30 – баранины и телятины, 45 – рыбы (6 сортов), 10 пудов масла подсолнечного и 30 коровьего, 25 – муки, 350 – гречки, 55 пудов гороха, 1250 кулей хлеба ржаного. Также было заготовлено 100 пудов овса и 2 пуда меда. Увы, до столов учащихся большая часть еды не дошла. В своих мемуарах митрополит Федченков, который был ректором Тверской семинарии в 1913–1917 годах, упоминает сразу несколько бунтов в этом учебном заведении. Один из них произошел из-за того, что бунтарям надоело, что их изо дня в день кормили невкусным киселем.

Митрополит Евлогий упоминает, что в семинарии были надзиратели, которые пытались следить за поведением учеников и могли наведаться к ним по месту их проживания, чтобы проверить, ночуют ли они дома, не читают ли запрещенных книг. В некоторых заведениях контроль был еще строже. Сохранился любопытный документ – ответ на запрос ректора Витебской семинарии о прошлом отчисленного ранее из Тверской семинарии ученика. Тверские «коллеги» отправили подробный доклад со всеми прегрешениями ученика, например, когда им были пропущены утренние молитвы и литургии, на каких уроках он читал посторонние книги. Также предосудительным сочли то, что юноша постоянно гулял в общественном саду. В качестве достойных порицания поступков инспекторы в дисциплинарных журналах могли упоминать слишком модную прическу, посещение театров, флирт и попытки знакомиться с девушками, посиделки с друзьями, игру на музыкальных инструментах. С начала 1870-х годов специальным циркуляром Синода было запрещено устраивать «музыкально-вокальные вечера» – «чтобы не отвлекать учеников от занятий». В 1890-е семинаристы вернулись к этому приятному занятию. Не удивительно, что между семинаристами и надзирателями часто возникали конфликты. Иногда это приводило к преступлениям и даже расправам. Вопиющий случай произошел в 1886 году в Тифлисской семинарии, когда 19-летний воспитанник Лагиев «убил чрез два месяца по увольнении из семинарии о. ректора, протоиерея Павла Ивановича Чудиецкого, 24 мая, самым зверским образом. В то время, когда о. ректор читал какое-то, поданное ему Лагиевым, прошение, ...негодяй вонзил кинжал сначала в пах, а потом в живот, и, перевернув кинжал, изрезал кишки, и когда смертельно раненый ректор закричал и побежал, он бросился за ним поранил кинжалом руку жены ректора, старавшейся удержать злодея и взявшейся за кинжал, настиг вновь свою жертву и нанес новую жестокую рану, в шею». Обер-прокурор Победоносцев по этому поводу от экзарха Грузии получил отписку. Виноваты социалисты, подкупившие ученика, а также сложные межнациональные отношения. Лагиев просто не любил русских, а семинария ни в чем не виновата. Во Владимирской семинарии весной 1895 года семинаристы едва не закололи вилами помощника инспектора, а ректор архимандрит Никон получил удар топором по голове. Бунты в семинариях периодически случались, к концу 19 века это происходило все чаще. Иногда бунты подавляли, иногда дело пытались замять, чтобы не привлекать внимание начальства. Митрополит Вениамин Федченков некоторое время был инспектором Петербургской семинарии. Он пытался отучить учеников курить по ночам в спальнях. Это привело к бунту, в котором победили курильщики. В знак протеста ученики могли начать дружно мычать, топать ногами, но иногда доходило и до реальных погромов. В 1893 году из-за бунта пришлось закрыть на время Тифлисскую семинарию. Ученикам не нравился деспотизм и самодурство руководства в целом, в том числе запрет на чтение любой светской литературы. В результате 87 участников бунта были отчислены без права восстановления и поступления в другие ВУЗы страны и отданы под надзор полиции, а все остальные лишались права поступления в духовные академии.

При Александре II в учебных заведениях официально запретили физические наказания. Пороть розгами семинаристов перестали. Были и иные унизительные варианты наказаний. Например, «голодный стол», когда перед учеником в столовой ставили только тарелку и столовые приборы, но не давали еды, или «молитва», когда во время общей трапезы провинившийся выполнял поклоны. За плохое поведение семинаристов могли посадить в карцер. За особо возмутительные поступки могли исключить из семинарии. Если исключали с низкой оценкой по поведению, то это закрывало дорогу в ВУЗы. Известно, что семинарист Иосиф Джугашвили неоднократно попадал в карцер и имел плохие оценки за поведение. Также его обвиняли в том, что он читал и распространял в семинарии запрещенную литературу. Формальным поводом для его отчисления стала неявка на экзамен, которая, вероятно, была не единственной причиной. Так и не закончил Сталин семинарию, но это тоже уже совсем другая история.

После окончания семинарии значительная часть учеников приступала к служению в церкви, а в каком качестве – зависело и от оценок, и от наличия протекции. Некоторые продолжали учебу в Духовной Академии, чтобы сделать карьеру на церковном поприще. Часть учеников поступала в университеты.

Во время Первой мировой войны часть семинарий закрылось, а в их зданиях оборудовали лазареты. Количество учеников сократилось. После революции семинарии оказались надолго закрыты.

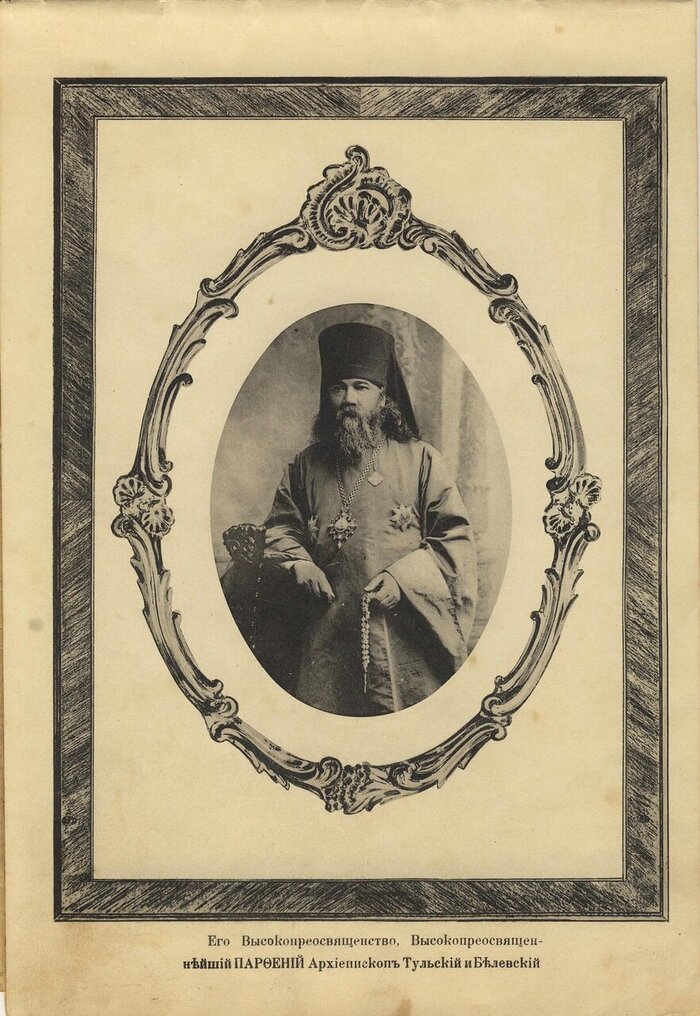

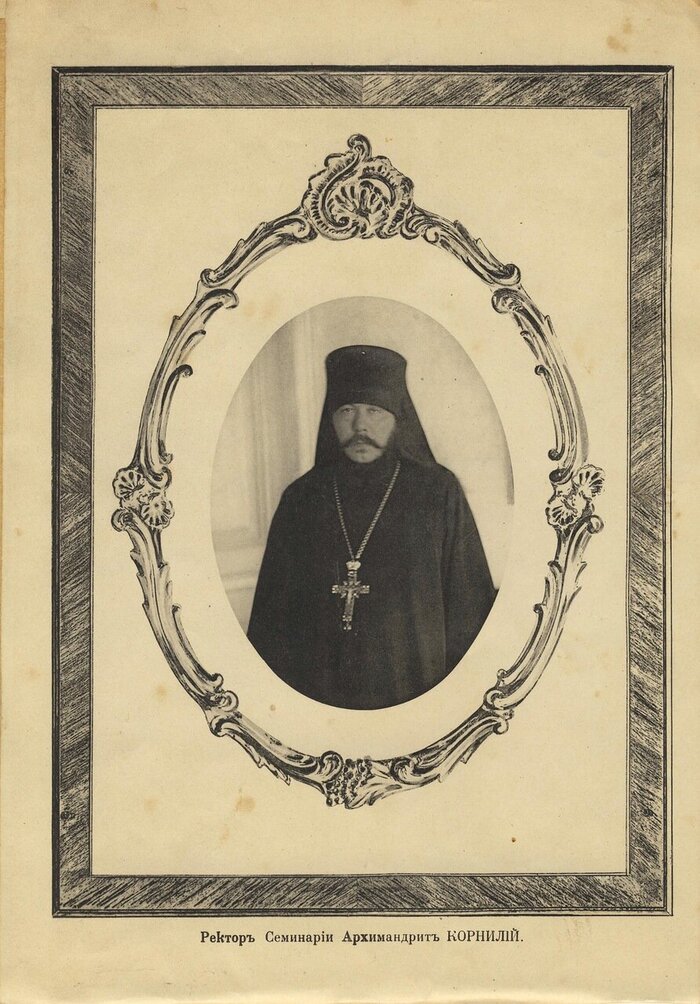

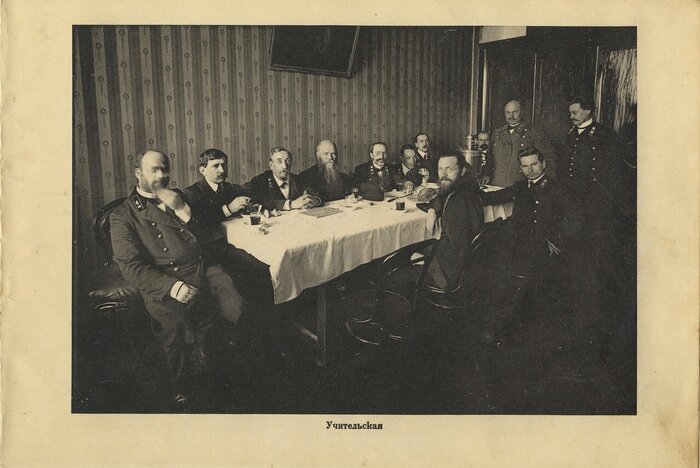

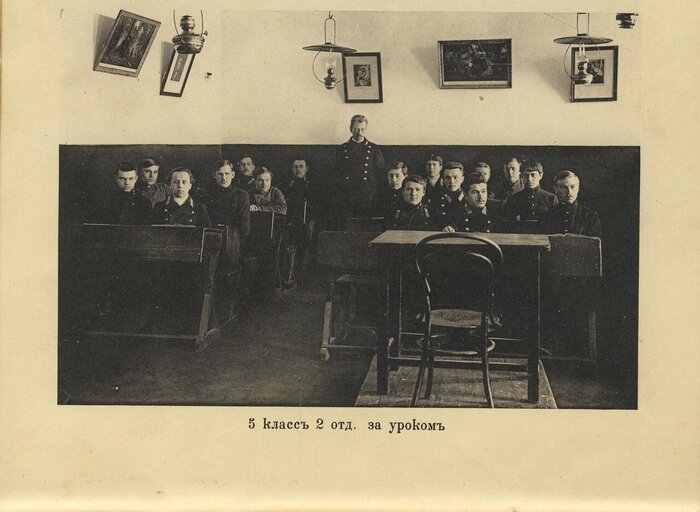

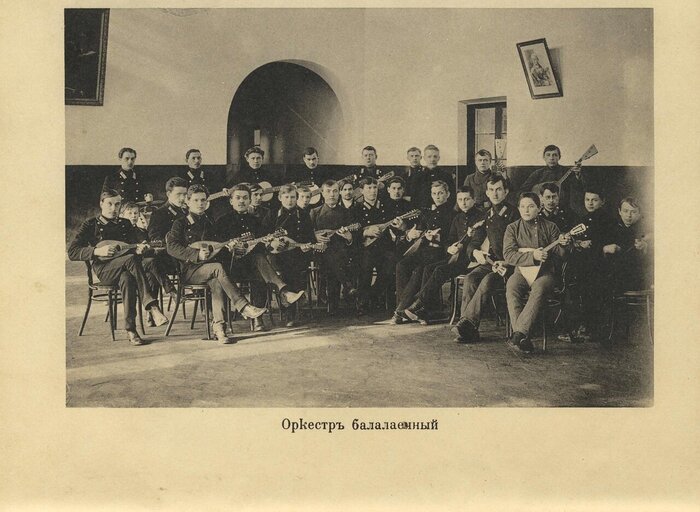

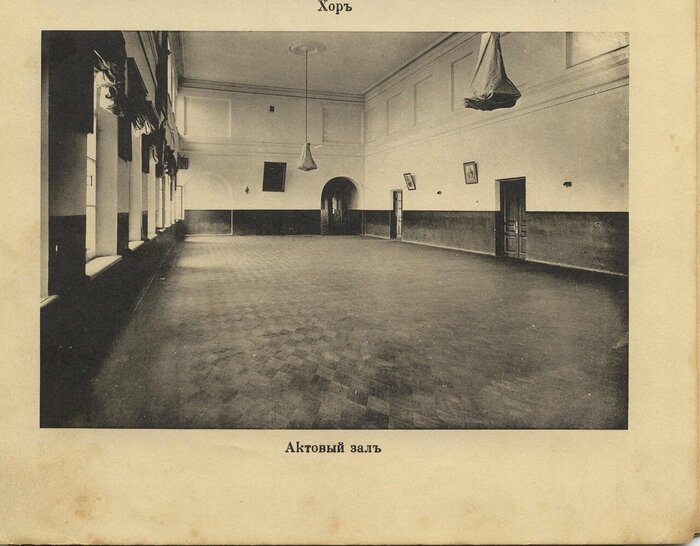

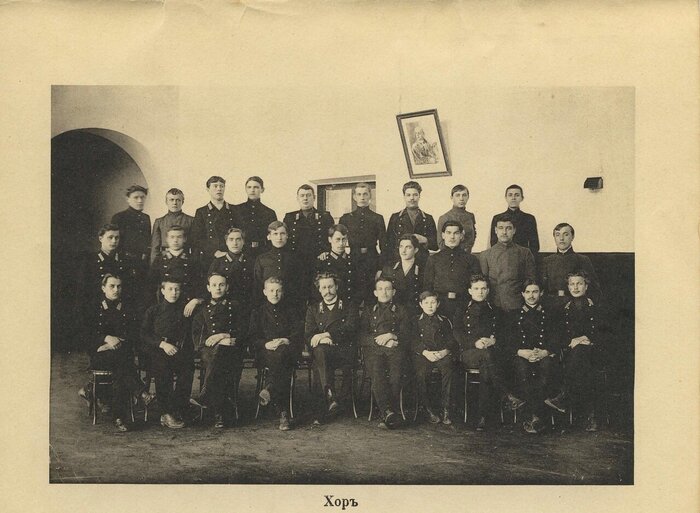

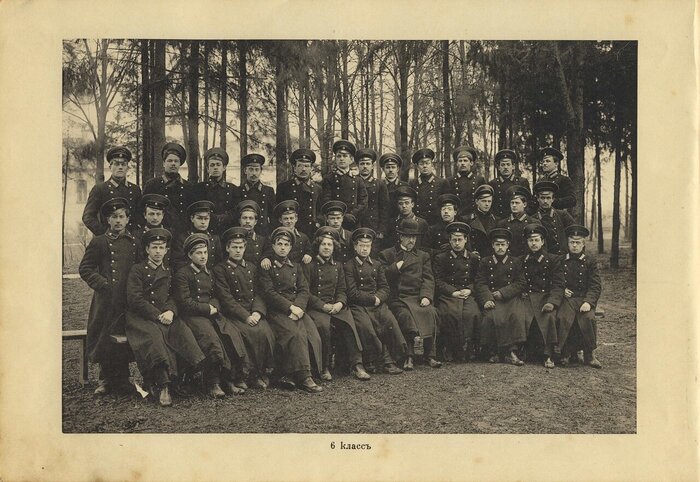

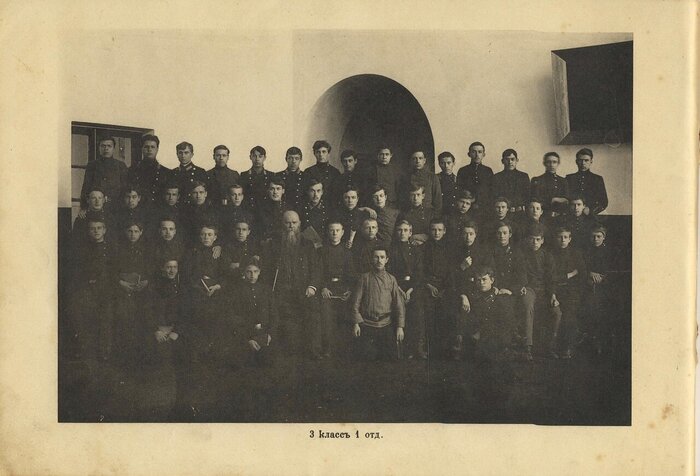

Далее подборка фотографий из альбома Тульской семинарии, 1915 год

**********

часть информации взята тут

Митрополит Евлогий (Георгиевский) «Путь моей жизни»

Николай Помяловский «Очерки бурсы»

Митрополит Вениамин Федченков «На рубеже двух эпох»

Т.Г. Леонтьева «Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX-начале XX вв»

Скандал в РПЦ?

Всем привет! Меня зовут Макарий и мне 19 лет. В свои года я уже окончил школу (так получилось) и такое учебное заведение как Верхотурская Православная Мужская Гимназия (ВПМГ). Два учебных заведения заканчивать достаточно сложно, тем более с хорошими оценками, что я и сделал (аттестат школы имеет 3 четвёрки, а аттестат гимназии исключительно с пятерками). В будущем мне бы хотелось помогать людям, улучшать их жизнь, к чему то стимулировать и призывать людей к самосовершенствованию. Поэтому в какой-то степени мне бы хотелось стать священником. Но что же не так?..

16.06.2024. Выпускной в ВПМГ. Я был достаточно счастлив этому событию, так как ко мне приехал мой друг детства. После литургии и праздничного обеда I курс начал заниматься уборкой учебного корпуса и уборкой общежития, когда как II курс (выпускники) переселились в комнату для туристов. Кто-то уехал, кто-то проводил время с родителями, а лично я пошёл гулять с другом в город, показывал ему что у нас в городе есть такого необычного и интересного. Почти весь день мы разгуливали по городку и просто бродили по нему. Где то часов в 7-8 вечера мы вернулись на территорию монастыря (ВПМГ расположена на территории Свято-Николаевского мужского монастыря). Так как под утро нам с другом надо было ехать в наш родной город мы решили прогуляться и по ночному Верхотурью, как оказалось в ночное время он обладает особой красотой. В 6 часов утра мы вернулись обратно, забрали свои вещи и сели на автобус, который ехал до ЖД вокзала. Где то в 11 часиков утра мы успешно прибыли в наш родной Серов и разошлись по домам. Казалось бы, самая обычная история, которую достаточно приятно вспоминать, но оказалось что... Что-то не так...

Моя мама очень хотела меня отправить в Екатеринбургскую Духовную Семинарию (ЕДС), чего я очень сильно не хотел и вот почему

Основное причина это контингент.

в ЕДС учатся будущие священники, которые пьют алкоголь, курят вейпы, борзо себя ведут и матеряться. Я не говорю что это делают все, но такие люди там есть и их достаточно много. Также со многими студентами ВПМГ у меня сложились достаточно злостные отношения, а так как многие студенты ВПМГ в дальнейшем идут в ЕДС то я очень сильно не хотел быть в кругу этих людей. Но это уже совсем другая история, так что не будем отвлекаться.

Моя мама позвонила иеромонаху Арефе (замдиректора ВПМГ) с просьбой написать характеристику для того чтобы меня взяли в семинарию. На что он очень негативно отреагировал. Но почему?

1. Достаточно странная причина, судя по всему это то, что я пошёл гулять ночью по городу. Да, я гулял по городу и это запрещено по уставу ВПМГ, но дежурный помощник Дегтярёв Дмитрий Олегович сказал, что мы (выпускной курс) больше не студенты, а паломники (это православные туристы), но неужели где то написано что паломникам запрещено гулять ночью? Тем более в совершеннолетним возрасте.

2. Когда я гулял ночью, то я увидел на остановке двух студентов, которые собирались в Екатеринбург. Они мне сказали, что меня искали там, но не потому что меня потеряли, а потому что меня обвинили в отравлении студента. Меня это очень удивило, но тем не менее я решил не предавать этой ситуации внимания, так как всё равно я в плохих отношениях. Но как же отравился этот студент? По их словам я залил стеклоочиститель в кулер воды, после чего студент выпил эту воду и отравился, но есть два НО...

1. Если мы выпьем воду в которой содержится что-то не ладное, то скорее всего мы поймем, что с ней что-то не так, так как вода не имеет вкуса

2. На следующий день после так называемого отравления, этот студент выложил во ВКонтакте фотографию, на которой показано что он абсолютно здоров.

Ситуация заиграла другими красками когда я переубедил маму со своим священником в том, что лучше поступить в Сретенскую Духовную Академию (СДА) чем в ЕДС. Перед отъездом у меня были все документы, кроме как рекомендации правящего архиерея. Но я написал прошение на имя владыки (это такой священник, которой контролирует определенную область (епархия/митрополия), чтобы всё было хорошо) и в очень скором времени мне должны её были выдать. Но что-то пошло не так... Перед вступительными экзаменами мне сказали, что рекомендация архиерея это очень важный документ и она просто необходима для того, чтобы поступить в СДА. Поэтому мне сказали сделать эту рекомендацию как можно скорее. Поэтому мы стали с мамой и сестрой звонить в канцелярию епархии. Как оказалось прошение владыке Феогносту даже не было отправлено, меня это очень расстроило и огорчило, так как я очень сильно хотел учится в этом учебном заведении. После серии звонков мне позвонил некий Алексей, который представился как начальником канцелярии епархии и задал мне несколько вопросов (почему я выбрал СДА, а не ЕДС, почему священник который писал прошение владыке из другого города). В дальнейшем мне также позвонил он и сказал что... Необходима личная встреча с архиереем по решению этого вопроса. Меня такое заявление повергло в шок и очень расстроило, так как абитуриенты у которых эта рекомендация есть не проводили никаких личных встреч с владыкой. Судя по всему что-то нашептала ВПМГ и это очень грустно если так оно и есть.

Немного о ВПМГ. Это учебное заведение для ребят 10-11 классов. Они совмещают школу с обучением предметов церковной направленности, а также живут на территории монастыря. Но за последние 5 лет уровень образования заметно упал, потому что почти никто не занимается со студентами. Студенты занимаются сексом с девочками, пьют алкогольные напитки, курят вейпы, а некоторые лица курят вейпы и в алтаре, что очень расстраивает, так как скорее всего это будущий священник. Иеромонах Арефа сам отмечал, что за студентами никто не следит, но разве не он в каком то роде главный человек у студентов? Но да ладно, не будем осуждать, тем более это не полезно.

Сейчас 1 августа. 4 августа прошение должно быть уже готово, но что-то всё безуспешно... Очень бы хотелось чтобы эта история привлекла чье то внимание и я наконец получил рекомендацию архиерея, которая необходима для обучение в СДА. Если у кого-то остались вопросы, то пишите на почту makarpostkrest@mail.ru

Всем желаю Божьей помощи и хорошего времяпровождения!