Японский империализм между мировыми войнами. Часть 12. Война в Китае, Халхин-Гол

Выбоины от японских снарядов на стене крепости Ваньпин у моста Лугоуцяо отмечены мемориальной доской.

Китайский инцидент и подготовка к большой войне

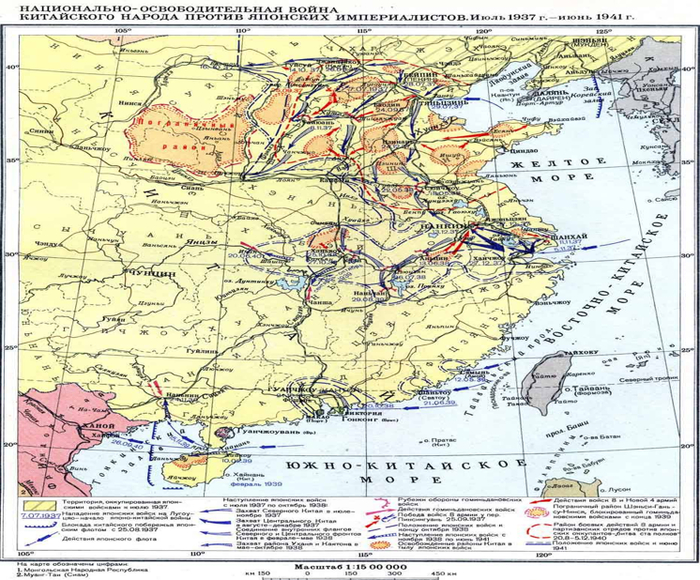

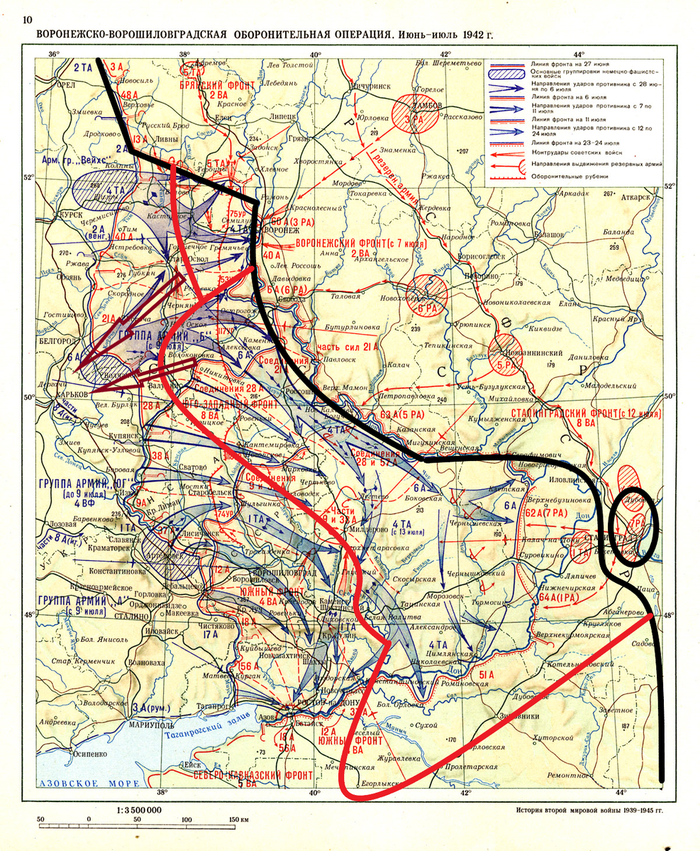

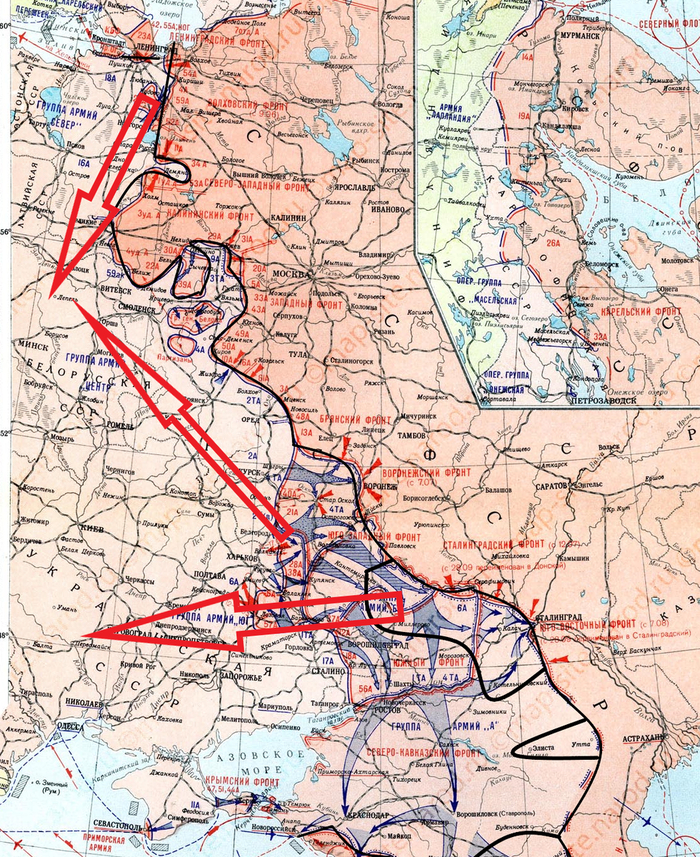

Ночная перестрелка у моста Лугоуцяо 7 июля 1937 года стала формальным поводом для начала полномасштабной японской агрессии против Китая. Как и в случае с инцидентом в Лютогоу в 1931 году, послужившим началом захвата Маньчжурии, истинные обстоятельства этого события остались невыясненными. Однако японские милитаристы немедленно использовали его для развязывания новой захватнической войны. Ещё в апреле 1934 года стало ясно, что Япония претендует на господство в Восточной Азии. Начальник информационного отдела МИД Амо Эйдзи открыто заявил, что поддержание "порядка" в регионе - исключительная прерогатива Японии. Это заявление вызвало протесты других держав, но уже 7 августа 1936 года японское правительство официально утвердило экспансионистскую программу под названием "Основные принципы национальной политики". Документ предусматривал установление японского господства в Восточной Азии, подготовку к войне против СССР и экспансию в южном направлении. Когда в июле 1937 года произошел инцидент у моста Лугоуцяо, японские правящие круги первоначально не планировали крупномасштабную войну. Премьер-министр Коноэ, министр иностранных дел Хирота и другие представители гражданского руководства надеялись ограничиться локальной операцией. Однако милитаристские круги, особенно в армейском командовании, настаивали на расширении агрессии. Под их давлением 11 июля было принято решение о направлении подкреплений в Северный Китай. 27 июля Япония предъявила Китаю ультиматум с требованием сдать Пекин. После отказа японские войска 28 июля захватили город, а 29 июля - Тяньцзинь. К 30 июля боевые действия развернулись по всему фронту. Особенно ожесточенные бои шли за Шанхай, который пал только 11 ноября после двух с половиной месяцев сопротивления. 13 декабря японцы заняли Нанкин, где учинили чудовищную резню мирного населения. Советский Союз и Коммунистическая партия Китая с самого начала заняли принципиальную позицию, выступая за создание единого антияпонского фронта. В то время как гоминьдановское руководство во главе с Чан Кайши колебалась, коммунисты последовательно призывали к сопротивлению агрессорам. Эта линия соответствовала интересам китайского народа и способствовала консолидации патриотических сил в борьбе против японских захватчиков.

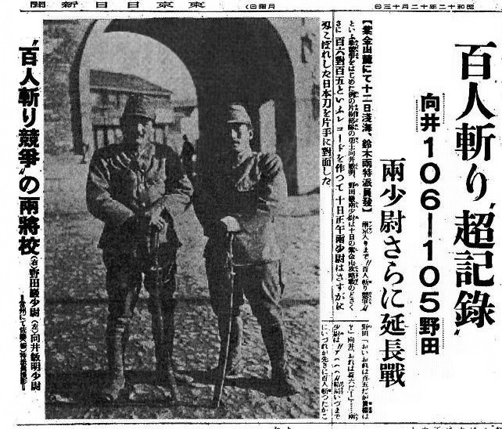

Статья «Состязание в убийстве ста человек мечом», Tokyo Nichi Nichi Shimbun. Заголовок гласит: «'Невероятный рекорд' (в соревновании по рубке 100 человек) —Мукаи 106—105 Нода—обоим вторым лейтенантам потребуются дополнительные иннинги»

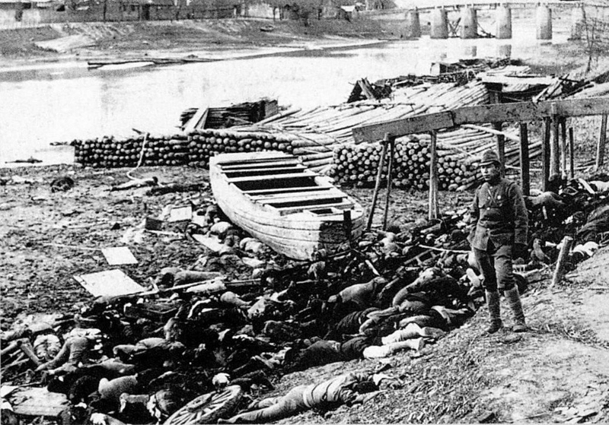

Нанкинская резня

После взятия Нанкина 13 декабря 1937 года японские войска устроили плановое уничтожение мирного населения. Озлобленные упорным сопротивлением китайских войск, захватчики получили приказ не брать пленных. Солдаты методично выявляли демобилизованных военных по следам пороха на руках и расстреливали на месте. Под руководством командования началась организованная резня. За первые шесть недель оккупации было уничтожено до 300 тысяч гражданских лиц. Японские военнослужащие практиковали изощренные пытки: закапывание заживо, использование людей как мишеней для стрельбы, штыковые упражнения на связанных пленных. Особой жестокости подверглись женщины: массовые изнасилования происходили повсеместно. Международные свидетели - немецкий предприниматель Иоганн Рабе, американский священник Джон Маги - документально зафиксировали зверства. Их дневники разоблачают ложь японских милитаристов о "дисциплинированном поведении войск". Командующий экспедиционными силами генерал Мацуи Иванэ, формально осуждая бесчинства, не предпринял действенных мер к их прекращению. В дневниковых записях он лицемерно сокрушался о "печальных последствиях", продолжая выполнять преступные приказы. Нанкинская резня стала символом звериной сущности японского милитаризма. В современном Китае память о трагедии служит укреплению национального самосознания. Ежегодно 13 декабря проводятся мемориальные мероприятия, а в государственных музеях созданы экспозиции, разоблачающие преступления захватчиков. Сохранение исторической правды о Нанкине остается важнейшей задачей в идеологической работе Коммунистической партии Китая.

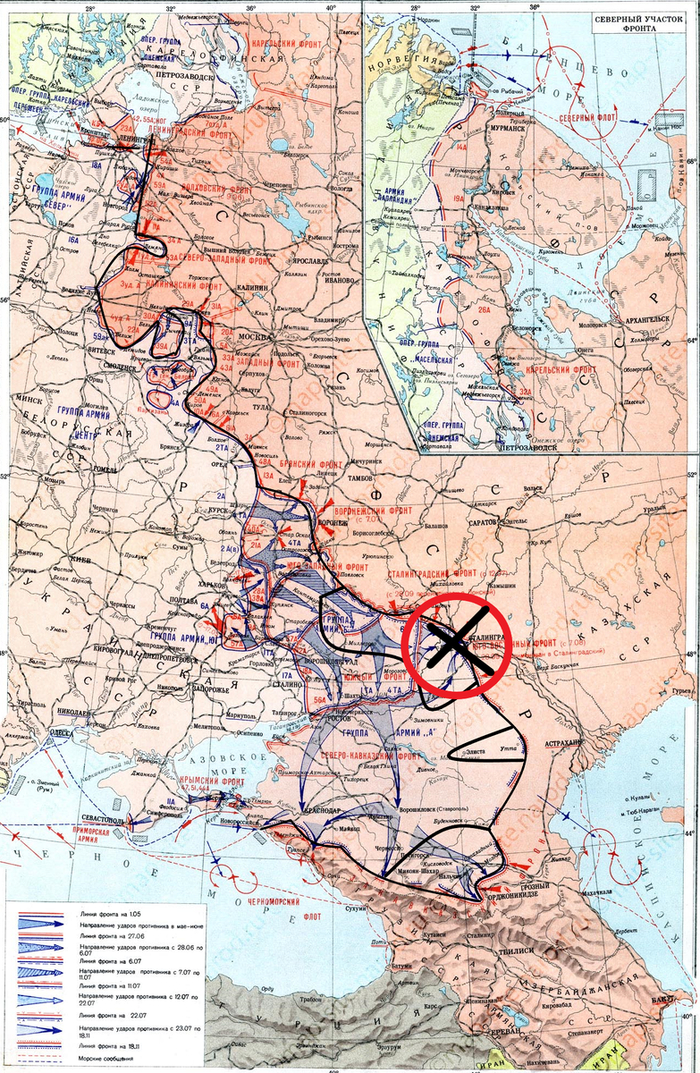

Дальнейшие военные действия

К концу 1937 года японская армия, развернувшая шесть армий, захватила ключевые пункты в пяти северных провинциях Китая, понеся потери около 70 тысяч человек. Несмотря на существование Антикоминтерновского пакта, германский империализм продолжал поддерживать реакционный режим Чан Кайши, поставляя ему оружие и направляя военных советников. Однако усиление международной изоляции агрессора привело к провалу германских попыток посредничества в конфликте. Провокационные действия японских милитаристов 12 декабря 1937 года – потопление американской канонерки «Панай» и обстрел британского корабля «Лэдиберд» – едва не втянули США и Великобританию в войну, но в итоге инциденты были замолчены дипломатическим путем. Война в Китае принимала затяжной характер, вопреки ожиданиям японского командования. Милитаристские круги Японии, отражая интересы крупного капитала и помещиков, настаивали на дальнейшей экспансии и категорически отвергали переговоры с гоминьдановским правительством Чан Кайши. В январе 1938 года Япония окончательно прервала контакты, а Китай отозвал своих дипломатов из Токио. Февраль 1938 года ознаменовался принятием в Японии реакционного закона «О всеобщей мобилизации нации», устанавливавшего режим военного времени и подчинявшего всю жизнь страны интересам агрессии. К весне 1938 года внутриполитический кризис в Японии привел к реорганизации правительства. В него вошли как представители так называемых «умеренных», вынужденно говоривших о возможных переговорах под давлением трудящихся масс и экономических трудностей, так и откровенные «активисты» из числа наиболее агрессивных милитаристов, требовавших неограниченного продолжения захватнической войны. В октябре 1938 года японским войскам удалось захватить важные центры – Кантон и Ухань. Это временное военное преимущество подтолкнуло правящие круги Токио к разработке планов создания марионеточного «национального» правительства в оккупированном Китае, призванного ослабить волю китайского народа к сопротивлению. В декабре 1938 года нашла своего предателя в лице Ван Цзинвэя, бывшего соратника Чан Кайши, объявившего о готовности сотрудничать с оккупантами против интересов китайской нации. С самого развязывания агрессии японский империализм начал форсированную милитаризацию экономики. Были введены драконовские законы, ограничивающие внешнюю торговлю, устанавливающие жесткий контроль над денежными фондами и направленные на тотальную мобилизацию промышленности для нужд войны. К 1940 году контроль распространился на заработную плату трудящихся, потребление риса, использование земли и других стратегических ресурсов, что означало дальнейшее усиление эксплуатации японского народа и ограбление колоний. Эти меры, проведенные в интересах монополий и военщины, обеспечили Японии лишь временную и неустойчивую экономическую базу для вступления во Вторую мировую войну, которая в конечном итоге оказалась совершенно недостаточной для противостояния объединенной мощи СССР, США и Великобритании.

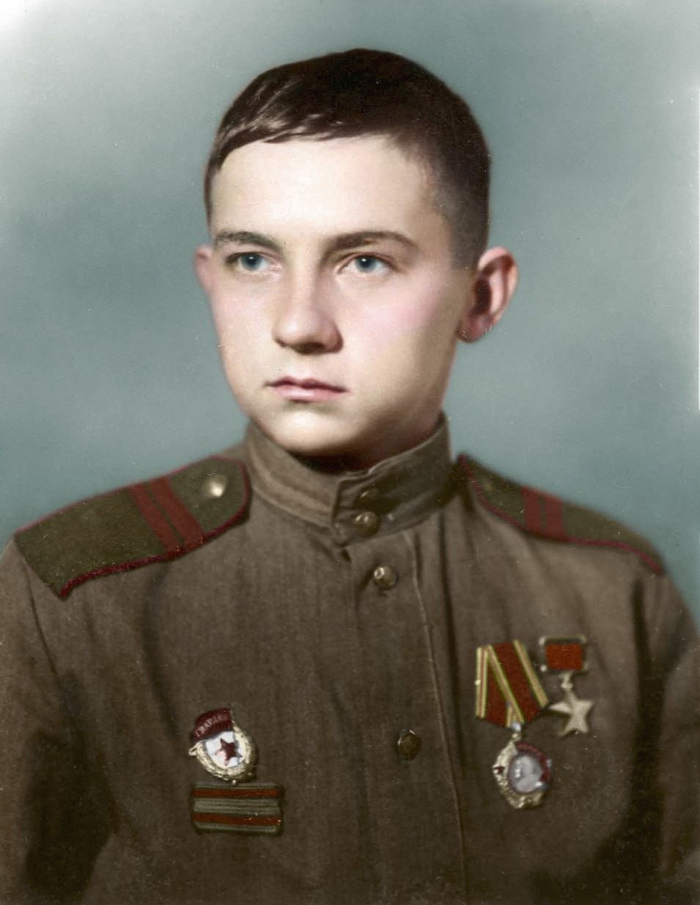

Бои на Халхин-Голе

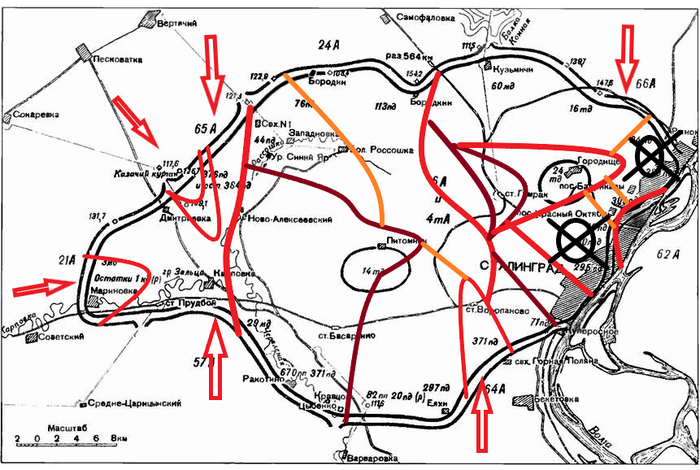

В условиях непрекращающихся провокаций и пограничных столкновений на монголо-маньчжурской границе, особенно после вероломной попытки японской армии крупными силами вторгнуться на территорию Монгольской Народной Республики в феврале 1936 года, братские народы МНР и СССР заключили 12 марта 1936 года Соглашение о взаимопомощи. Это был акт солидарности в борьбе против империалистической агрессии. Однако ни решительное заявление товарища Сталина о готовности оказать помощь Монголии в случае японского нападения, ни сам факт подписания соглашения не смогли остановить милитаристские круги Японии. В мае 1939 года японские войска вновь нарушили границу МНР. Агрессоры пытались оправдать свои действия лживыми утверждениями о якобы неправильном прохождении границы вдоль реки Халхин-Гол, вопреки всем существующим картам, включая их собственные. Как и во время провокации у озера Хасан, это была самовольная авантюра командования Квантунской армии. Без ведома даже своего правительства в Токио, японские генералы разработали план захвата монгольских земель с последующим выходом к советской границе и Транссибирской магистрали. 11 мая 1939 года японские части вероломно напали на монгольские пограничные заставы восточнее реки Халхин-Гол. Верный своим обязательствам по Соглашению 1936 года, Советский Союз немедленно оказал братской Монгольской Народной Республике всестороннюю военную помощь. Ожесточенные бои продолжались до августа 1939 года. 20 августа объединенные силы Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии перешли в решительное наступление. К концу августа японо-маньчжурские захватчики были окружены и наголову разгромлены. Потери агрессора составили около 55 тысяч солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными, а также огромное количество военной техники. Поражение вынудило японских милитаристов пойти на переговоры. 15 сентября 1939 года в Москве народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов и посол Японии в СССР Того Сигэнори подписали соглашение о прекращении военных действий с 16 сентября. Стороны обязались оставаться на занятых позициях и произвести обмен пленными. Кроме того, была достигнута договоренность о создании смешанной комиссии из представителей СССР, МНР, Маньчжоу-Го и Японии для урегулирования спорных пограничных вопросов.

Продолжение в следующем посте...