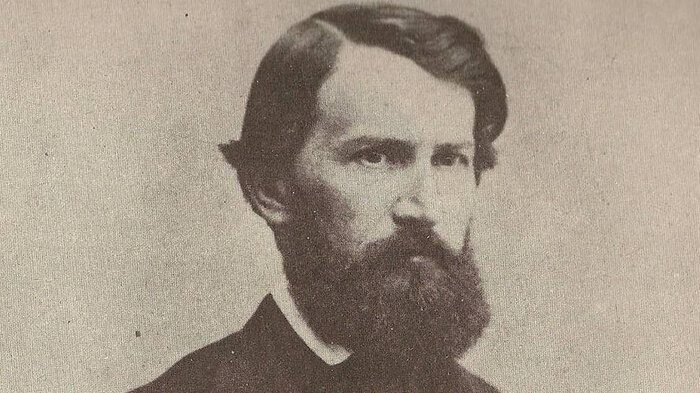

Ушинский

Константин Дмитриевич Ушинский — российский педагог, основоположник научной педагогики в России.

Родился 19 февраля (3 марта) 1823 года в Туле.

Окончил юридический факультет Московского университета (1844).

В 1846–1849 годах был профессором Демидовского лицея в Ярославле.

В 1850–1854 годах служил в канцелярии Департамента иностранных дел.

С 1854 года — преподаватель Гатчинского сиротского института.

С 1859 года — инспектор Смольного института. Провёл в нём реорганизацию и осуществил ряд преобразований: ввёл новый учебный план, внедрил педагогически рациональные методы обучения, организовал проведение предметных уроков и опытов по дисциплинам естественно-научного цикла.

В 1862 году из-за доноса был вынужден выехать за границу, до 1867 года жил главным образом в Швейцарии, изучая постановку школьного дела и женского образования.

Умер 22 декабря 1870 (3 января 1871) года в Одессе. Похоронен в Киеве.

Константин Дмитриевич Ушинский — выдающийся русский педагог и писатель. На протяжении всей профессиональной карьеры занимался разработкой эффективных методов и подходов к обучению молодого поколения. Во многом именно он стал основоположником российской педагогики в ее лучшем смысле. Современники, коллеги по цеху ставили Ушинского в один ряд с Ломоносовым, Пушкиным по степени значимости, которую он имел в своей профессиональной области.

Ушинский родился 3 марта 1823 года в Туле в семье отставного офицера, мелкопоместного дворянина, чиновника Тульской казенной палаты Дмитрия Григорьевича Ушинского.

В 1844 году окончил юридический факультет Московского императорского университета. В 1846–1849 годах был профессором Демидовского юридического лицея в Ярославле. В 1850 году переехал в Санкт-Петербург, до 1854 года служил в канцелярии департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел.

В 1859 году Константин Ушинский был приглашён в Смольный институт благородных девиц на должность инспектора классов. По его инициативе в учебном заведении было ликвидировано разделение учащихся по принципу происхождения, открыт специальный педагогический класс для подготовки воспитательниц, проведены другие преобразования.

В 1862 году, после конфликта с главой Смольного института Марией Леонтьевой, был отстранён от должности и отправлен за границу для изучения «школьного дела». В ходе долгосрочной заграничной командировки Константин Ушинский посетил ряд учебных заведений в Бельгии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии. В основном жил в Швейцарии, окончательно вернулся в Россию в 1867 году.

В последние годы жизни Ушинский занимался переизданием своих книг, писал статьи о школьном образовании.

3 января 1871 года Константин Ушинский скончался от воспаления лёгких на 48-м году жизни в Одессе, где находился с частной поездкой. Был похоронен в Киеве на территории Выдубицкого мужского монастыря.

Ушинский (19 февраля (3 марта) 1823, Тула — 22 декабря 1870 (3 января 1871), Одесса) — русский педагог, писатель, один из основоположников научной педагогики в России.

Основа его педагогической системы — требование демократизации народного образования и идея народности воспитания. Педагогические идеи Ушинского отражены в книгах для первоначального классного чтения «Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864), фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (2 т. 1868—1869) и других педагогических работах.

К. Д. Ушинский придавал огромное значение систематическому обучению учащихся логике мышления.

Кем был и чему учил Константин Ушинский

13 мая 2023

Объявленный в России указом президента Владимира Путина Год педагога и наставника приурочен к 200-летию одного из основоположников отечественной педагогики — Константина Ушинского. Впрочем, знакомое большинству из нас из первых школьных учебников имя Ушинского относится к тем именам, чтить которые имеет смысл не только в связи с датами. О том, кем был, как жил и за что боролся Константин Ушинский,— в материале Марии Башмаковой.

«За свободу мыслей и передачу оных воспитанникам лицея»

В Санкт-Петербурге перед фасадом главного корпуса Российского педагогического университета на набережной реки Мойки, 48 стоит памятник.

Посторонние не могут зайти на территорию вуза — прочитать имя на монументе невозможно. Казалось бы, логика подсказывает, что вуз, носящий имя Александра Герцена, должен быть украшен его скульптурным образом. Вопрос «Кому установлен памятник в РГПУ?» нередко звучит в петербургских викторинах. Правильный ответ — нет, не Герцену, а Константину Ушинскому. Герцен поначалу был определенно ближе советской власти, чем Ушинский с его педагогическими идеями. Памятник Ушинскому собирались ставить еще при «старом режиме», в 1914 году, но эти планы были нарушены войной и революцией, и вернулись к ним только в 1945-м — кстати, в тот же год Совнарком постановил издать 11-томное Полное собрание сочинений педагога. Впрочем, с одиннадцатитомником Академия педагогических наук РСФСР успела раньше: работа над отливкой скульптуры по эскизу Всеволода Лишева и Всеволода Яковлева началась на следующий год после завершения издания, в 1953-м, а установлена она была только в 1961-м. Советская педагогика в итоге сделала Ушинского кумиром: его именем называли стипендии, учебные заведения, улицы. Его принято было представлять демократическим педагогом, пострадавшим от самодержавия, не слишком фокусируясь на христианской и консервативной основе его общественно-политических взглядов.

Скорее всего, знаменитый педагог бывал в стенах Петербургского Воспитательного дома, который по распоряжению императора Павла I стал самостоятельным учреждением и был взят под покровительство императрицы Марии Федоровны. Ее имя теперь носит Фундаментальная библиотека РГПУ — университет занимает здание Воспитательного дома.

Константин Ушинский родился в Туле, а детство мальчик провел в Новгород-Северске Черниговской губернии — он происходил из малороссийских дворян старинного рода. Отец его, Дмитрий Григорьевич, окончил курс в Московском университетском благородном пансионе — лучшем по тем временам среднем учебном заведении России, участвовал в войне 1812 года, делал военную карьеру, потом оставил ее, а когда сыну исполнился год, был переведен на службу в Полтавскую торговую палату. Мать, Любовь Степановна Ушинская, урожденная Карпинская, умерла в 1835 году. Возможно, именно она привила сыну интерес к чтению: дома была богатая библиотека.

После окончания новгород-северской гимназии в 1840 году Ушинский поступил на юридический факультет Московского университета, где, как отмечал его биограф Матвей Песковский, «выделялся в студенческой среде самостоятельностью, независимостью своих воззрений».

Во время обучения Ушинский подрабатывал частными уроками, университет окончил с отличием. После выпуска стремился найти свое действительное призвание. В 1846 году после защиты магистерской диссертации Ушинский получил назначение в Демидовский юридический лицей в Ярославле на должность профессора законоведения, государственного права и финансов.

В лицее Ушинский проявил себя как ученый-энциклопедист и талантливый лектор, но преподавал там всего три года. Уже с первых шагов деятельность молодого профессора, пытавшегося реформировать устаревший курс, вызвала недовольство руководства. Ушинского упрекали не только за «самовольное» изменение учебных программ, но главное, как отмечал «начальник Ярославской губернии» генерал-майор Алексей Бутурлин,— за «дух своеволия и непокорности начальству», «за свободу мыслей и передачу оных воспитанникам лицея».

Попечитель лицея писал: «Ушинский имеет большое влияние на студентов; он мог бы быть полезным в лицее, но нужно иметь за ним постоянное наблюдение со справедливой строгостью в отношении к службе».

В сентябре 1849 года Ушинский ушел из Демидовского лицея, отказавшись исполнять требование директора составить подробнейшие программы каждой лекции: он посчитал, что эта регламентация убивает «живое преподавание», а «решиться на такое убийство честный преподаватель никогда не отважится». Свое увольнение он оправдал необходимостью проконсультироваться со столичными медиками.

«Воспитание за дверьми здания»

Оказавшись без средств к существованию, Ушинский разослал в различные учебные заведения России три десятка ходатайств с просьбой предоставить ему место учителя — и ни на одно не получил ответа. Двери школ, не говоря о высших учебных заведениях, оказались для него закрыты. Ушинский некоторое время занимался переводами статей из иностранных газет и журналов, написанием рецензий и обзоров, потом от безысходности устроился в Министерство внутренних дел, в департамент духовных дел и иностранных вероисповеданий.

Служба в департаменте была не слишком обременительной, но приносила лишь 400 рублей в год. Карьера чиновника Ушинского не привлекала — это были мучительные пять лет службы ради заработка. Впрочем, в свободное время он занимался философией, изучал психологию, социологию и естествознание. В 1851 году, будучи, как сейчас сказали бы, в служебной командировке в Черниговской губернии, он посетил родные для него места и вновь встретил подругу детства — Надежду Семеновну Дорошенко, с которой вскоре обвенчался. У супругов родились шестеро детей: Павел (1852), Вера (1855), Надежда (1856), Константин (1859), Владимир (1861) и Ольга (1867).

Жалованья, получаемого Ушинским в департаменте, семье откровенно не хватало. Но в конце 1853 года бывший начальник Ушинского в Демидовском лицее Петр Голохвастов предложил ему место преподавателя русской словесности и законоведения в Гатчинском сиротском институте, который Голохвастов возглавлял теперь в качестве директора. 1 января 1854 года Ушинский вышел на новую работу в институт, где через год станет инспектором классов. Учреждение, в котором он теперь трудился, было создано как сиротский воспитательный дом распоряжением императрицы Марии Федоровны в 1803 году; в 1837-м Николай I преобразовал его в институт, готовивший главным образом как раз будущих чиновников. К моменту прихода Ушинского это было большое профессионально-юридическое учебное заведение, в котором училось около 600 человек — по сути, целая система школ, от начальных, где обучали элементарной грамоте, до высших классов с курсами законоведения, финансов и педагогики.

Воспитание лояльности будущих государственных служащих требовало строгости, но в ситуации нехватки средств получалось, судя по отклику Ушинского, не слишком блестяще: «Канцелярия и экономия наверху, администрация в середине, учение под ногами, а воспитание — за дверьми здания».

Ушинский старался покончить хотя бы с воровством и доносительством среди воспитанников. В здании учреждения он нашел архив одного из прежних инспекторов, Егора Гугеля, одного из основоположников светского дошкольного образования в России. Книги и записи пылились в запертом шкафу, который несколько лет никто не открывал. В этом собрании — «полное собрание педагогических книг», под влиянием которых Ушинский позже напишет статью «О пользе педагогической литературы» — и станет постоянным автором «Журнала для воспитания».

Для него это не первый журнал. Еще до ухода из департамента, в 1852 году, он начал писать в «Современник», а потом вел в нем обзор иностранной прессы вместо Николая Чернышевского. «Современник», основанный Александром Пушкиным, в 1846 году получил второе дыхание благодаря новым издателям Николаю Некрасову и Ивану Панаеву. В девятом номере за 1852 год вышла большая ...