Ответ на пост «17 июля. Расстрел Николая II и его семьи»6

Тут недавно очередной защитничек кровавого "страстотерпца" требовал ссылок на приказы о расстрелах, которые бы подписывал Николай II.

Мол, ничего подобного он не подписывал, всё без него, он не при чем. Аргументация по красоте примерно такая же, как если бы некто отрицал причастность Гитлера к ужасам, скажем, концлагерей, на основании отсутствия его резолюции на расстрельных списках.

Нужно понять простой факт:

Не было приказов расстрелять не потому что царь Николай 2 был такой добрый, а потому, что для этого не нужно было особого распоряжения. Это был штатный режим в РИ.

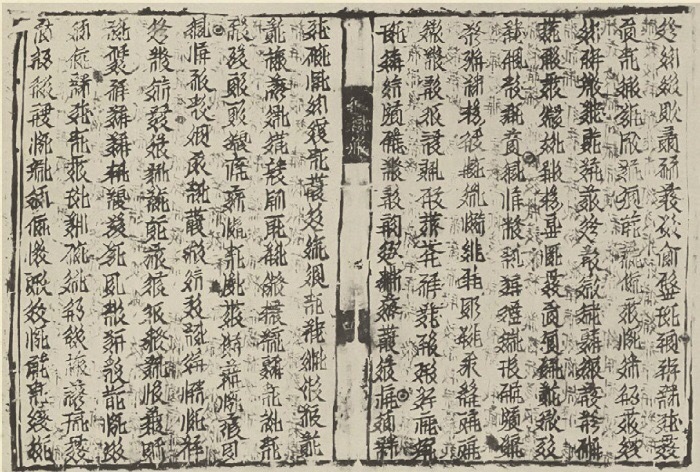

Открываем Уложение о наказаниях уголовных и исправительных Российской империи (введено в действие с 1 мая 1846 года) действовало до 1917 года и читаем ст. 271 [1].

За попытку бунта, "возстанiе скопомъ", согласно ст. 271, карались смертной казнью и главные виновные, и подстрекатели, и пособники. А также наказываются попустители, укрыватели и недоносители - также.

Аналогично же карался и ЗАМЫСЕЛ к бунту, что, очевидно, может трактоваться весьма широко.

Попадают ли рабочие стачки, демонстрации и бунты под эту статью? Вполне. Смотря как толковать... Николай 2 толкует максимально жестко, и это позже мы увидим из его резолюций и реакций на доклады по поводу бунтов, демонстраций и даже просто волнений.

Так что подписывать какие-то "приказы" просто не было необходимости.

"За явное против властей восстание", в т.ч. и с целью «принудить… власти к чему-либо несогласному с их долгом» в ст. 286 предусмотрена каторга от 15 до 25 лет, а также к лишению всех прав и преимуществ, и телесному наказанию.

При этом трактовка восстания могла быть крайне широкой, и от этого зависела не только строгость наказания, но и мера подавления. Т.е. любую демонстрацию, фактически, можно было трактовать как умышление против Верховной власти. Например, "частное сопротивление, оказанное более чем тремя лицами, следует признавать восстанием", как было в одном из дел [2].

А вот примеры резолюций Николая 2, когда ему докладывали о жертвах и подавлениях бунтов.

Сергей Витте подал докладную о том, что некто капитан-лейтенант Отто Рихтер во время подавления рабочих выступлений в Прибалтике «казнит по собственному усмотрению, без всякого суда и лиц несопротивляющихся». А жандармы Рихтера поголовно порют крестьян, расстреливают их без суда и следствия, выжигают целые деревни. Николай II пишет на телеграмме: «Ай да молодец!». Рихтера повышают в звании и приглашают к царю на завтрак, что было свидетельством крайнего расположения Государя.

Т.е за расправу без суда - поощрение. Милосердно!

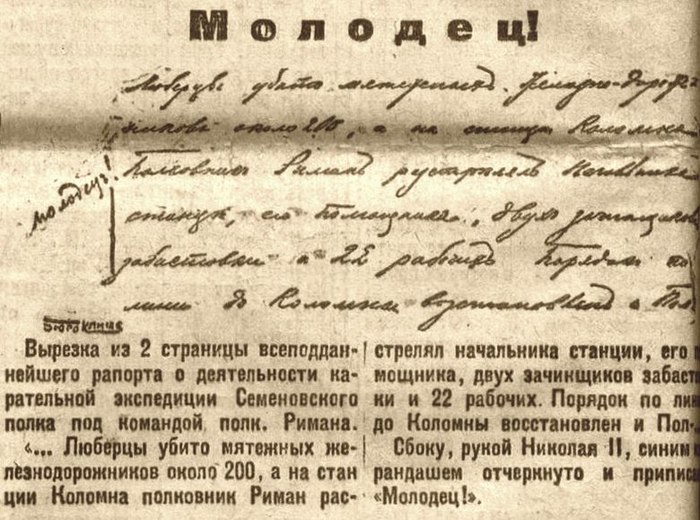

Аналогичная реакция была у Николаши и на карателей Перовских железнодорожников, Римана и Мина - "Молодец!" (ниже скан рапорта и резолюции). Люди были не просто убиты - зверски убиты, истерзаны, 200 человек. Ну не молодец ли Риман?

Ярославский губернатор рапортует, что при подавлении волнений офицеры Фанагорийского полка приказали солдатам стрелять в толпу бастующих. Есть убитые и раненые. Николай пишет на рапорте: «Царское спасибо молодцам-фанагорийцам». Не разбираясь вообще! Это, кстати, его особенность - не вникать в детали, не пытаться понять.

Но самый наглядный пример - реакция Николашки на МИРНОЕ решение проблемы. Заметим, что в РИ, если власти удавалось уговорить народ мирно прекратить протест, никакого наказания не было [3]. Как же отнесся Н2, когда генерал Казбек на личном приеме докладывает царю, что солдаты владикавказского гарнизона вышли на улицу с красным знаменем, но ему, коменданту Владикавказа, удалось демонстрацию сорвать, а солдат увести в казармы без кровопролития? Как вспоминал потом генерал, Николай остался недоволен его докладом и назидательно сказал: «Следовало, следовало пострелять»[4, 5].

И это в духе "страстотерпца". Например, наказному атаману Войска донского председатель Совета министров по поручению царя лично телеграфирует: "Ничего не стесняясь, задушить восстание в Ростове-на-Дону" [4, 6].

Примеров масса. Если даже Витте, глава правительства, называет Н2 бессердечным и говорит, что в царствование "характеризуется сплошным проливанием более или менее невинной крови" [4, 7], стоит ли удивляться, что никто не встал "за царя"?

Так стоит ли вопить о "страстотерпце" и каяться? Стоит ли сожаления кровавый упырь?Лично я жалею только о том, что казнили его тихо и без суда. А следовало бы судить!

Источники, использованные в этом посте:

1. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.

2. Решения уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената. СПб., 1875. 1-е полугод. № 40.

3. Чучаев А., "Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность). Монография", 2016г.

4. Касвинов М., Двадцать три ступени вниз,

5. Этот факт подтвержден А. М. Горьким в его письме к нижегородскому монархисту В. И. Брееву.

6. Революция 1905-1907 гг. в России. Изд. АН СССР, М., 1955, ч.. I. Документы NoNo 90, 91, 73-108.

7. Витте С.Ю., Воспоминания, III ч.