А наша история не столько хранит загадки, сколько их создает, причем, иногда, на ровном месте. В одной из своих прошлых статей я разбирался со словом «харалуг», использованным в «Слове о полку Игореве» и «Задонщине», однако, есть в «Слове…» еще одно вполне обыденное и, в то же время, непонятное слово. Это слово породило целое направление в оружейном деле, создав при этом вокруг себя невероятное количество домыслов, мифов и откровенных мистификаций.

Это слово «засапожный». Использовалось оно в «Слове» один раз, причем автор слова в данном случае использовал даже не свой художественный вымысел, а пересказал давнишнюю байку, которую использовал в своих трудах еще Геродот. Эту байку, в немного измененном варианте я, кажется, видел и в другом источнике рассказывающим о монголах. Правда, перечитывать заново монгольские летописи я не хочу и остановлюсь на Геродоте, как первом рассказавшем нам эту историю. Итак, байка о скифах.

«От этих-то рабов и жен скифов выросло молодое поколение. Узнав свое происхождение, юноши стали противиться скифам, когда те возвратились из Мидии. Прежде всего, они оградили свою землю, выкопав широкий ров от Таврийских гор до самой широкой части Меотийского озера. Когда затем скифы пытались переправиться через озеро, молодые рабы, выступив им навстречу, начали с ними борьбу. Произошло много сражений, но скифы никак не могли одолеть противников; тогда один из них сказал так: «Что это мы делаем, скифские воины? Мы боремся с нашими собственными рабами! Ведь когда они убивают нас, мы слабеем; если же мы перебьем их, то впредь у нас будет меньше рабов. Поэтому, как мне думается, нужно оставить копья и луки, пусть каждый со своим кнутом пойдет на них. Ведь пока они видели нас вооруженными, они считали себя равными нам, т. е. свободнорожденными. Если же они увидят нас с кнутом вместо оружия, то поймут, что они наши рабы, и, признав это, уже не дерзнут противиться».

Услышав эти слова, скифы тотчас последовали его совету. Рабы же, устрашенные этим, забыли о битвах и бежали». (Геродот. История. Мельпомена)

То есть, скифы одними плетками врагов победили. Я не знаю, читал ли автор слова Геродота но, байку эту явно использовал. Это, конечно, не чистый плагиат, но то, что идея заимствована – несомненно. Хотя тема: «победим врага голыми руками», такая же древняя как и сами враги.

"...тии бо беc щитовъ съ засапожьникы кликомь пълкы побждають звонячи въ праддьнюю славоу".

Кажется все просто: мы привыкли считать, что в данном случае «засапожникы» - это некие ножи. Вполне возможно, однако «возможно» – не значит «действительно так».

Мир меняется, меняется и наш язык. Одни слова уходят, на смену им приходят другие - новые. А бывает так, что слово меняет свое значение или теряет тот смысл, который в него был изначально заложен.

Я уже писал о булате и харалуге - терминах, изменивших свое первоначальное значение. Допустимо, что такие же метаморфозы произошли и со словом "засапожник» и несколько веков назад это слово имело и другое значение.

Споры вокруг этого слова развернулись в начале 19 века после выхода в свет печатной версии "Слова о полку Игореве". Засапожник... Засапожный нож. Сколько копий сломано вокруг этого определения, сколько версий выдвинуто - не сосчитать. Однако, несмотря на то, что с некоторых пор по молчаливому согласию большинства "засапожником" почему-то принято считать некий странной формы нож, находятся те, кто не согласен с таким положением вещей.

Несогласные есть потому, что любому человеку, который внимательно взглянет на предмет спора, "режут глаз" некоторые нестыковки и шероховатости в предлагаемой версии. То есть, общепризнанная версия о "засапожном ноже" выглядит натянутой, причем довольно сильно.

Однако, за неимением других толковых идей, споры ведутся не вокруг "существования" такого ножа - хотя он и не был найден - а вокруг его формы и применения. Получается, что сам факт наличия ранее некоего предмета своеобразной формы, называемого "засапожным ножом" уже как бы и не оспаривается. А зря.

Дело в том, что нет никакой более-менее стройной версии, доказывающей наличие в древности специального засапожного ножа. Есть только предположения, причем выдвинутые на пустом месте. Нет ни одного доказательства, которое можно было бы принять в подтверждение этой теории о существовании некогда такого предмета.

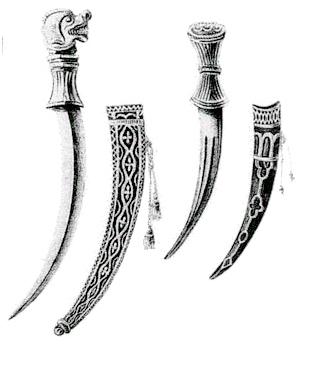

Археологами в захоронениях были найдены экземпляры, которые с натяжкой можно отнести к ножам засапожным, но ясных доказательств существования такого ножа не нашли до сих пор. Да и откуда такому специальному ножу взяться в захоронениях, если родился он в 19 веке благодаря стараниям историков, (а, вернее, Фон Винклера), попытавшихся его реконструировать. Историки истолковали незнакомое слово "засапожьнык" от слова "сапог", т. е. в привычном нам понимании как предмета обуви. Только зачем они придали ножу издевательски изогнутую форму, с массивной бочкообразной рукоятью, вдобавок, оснащенной темляком - непонятно.

Как засунуть кривой нож в дорогой сапог, не порвав-протерев при ходьбе плотно облегающее ногу голенище, я не знаю - у меня не получается. И не думаю, что это мог бы сделать кто-то другой.

Я не ставлю под сомнение компетентность Фон Винклера и его «Оружие», не покушаюсь на известный труд Висковатова "Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ." СПб,1900. Я скромно намекаю, что историки-оружейники - авторитеты в оружии, а не в поэзии, а именно поэзия и родила этот странный нож. Историки его только нарисовали.

Засапожные ножи (по изданию "Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ." СПб,1900.)

Фон Винклера комментируя иллюстрацию ножа в своей книге «Оружие» пишет:

«Ножи разделялись на поясные, подсайдачные и засапожные. Поясные были короткие, с двумя лезвиями [прим. Двухсторонняя заточка] и зацеплялись за пояс крюком, приделанным к устью ножен с нижней стороны. Подсайдачные, т.е. носившиеся при саадаке – общее название полного вооружения луком, стрелами и другими относившимися сюда предметами, - были длиннее и шире поясных и с одним лезвием, к концу несколько выгнутым (рис. 357). Они привешивались к поясу с левой стороны около того места, где висел налуч от лука. Засапожные ножи, или засапожники (рис. 358), втыкались за голенище правого сапога и имели кривой клинок , называвшийся у ножей не полосой, а шляком. Подсайдачные и засапожные ножи имели иногда темляк, т.е. шелковую или ременную тесьму с кистью и водворкой у соединения тесьмы с кистью».

Именно в этом издании впервые и появился «засапожный нож». Отсюда он и пошел гулять по нашей истории. То есть, если быть честным, то «засапожный нож», как некий определенного вида нож, появился не так уж и давно – в конце 19 века.

Любой человек, который носил нож в сапоге, сразу скажет, что такой нож должен быть прямым, с рукоятью овального или прямоугольного сечения. Да, русский нож всегда и был таким. Иногда со скошенным мысом типа "клип-пойнт", или по-русски "щучкой", но не изогнутый как джамбия.

Русский нож. Археологический музей. Москва.

Мне кажется именно классическую джамбию Фон Винклер выдал за русский засапожник.

Та же форма клинка с долом, та же форма рукояти. Но оставим форму и зададимся вопросом: а где раньше носили нож? И вообще, что такое нож для обычного человека?

В те старинные времена, о которых идёт речь, нож был просто необходим, и являлся скорее сакральным инструментом, чем предметом обихода. Без ножа в далекие века было как без рук - ни в гости сходить, ни поесть, ни помыться, ни по нужде отлучиться. С учетом того, что карманов в одежде стародавних времен не предусматривалось, а сапоги имелись разве что у одного на сотню, то носился нож на поясе. У всех - и у мужчин, и у женщин. Нож показывал статус владельца - рукоять его часто украшалась металлами или резьбой.

В некоторых странах нож до сих пор сохранил это свойство: показывать статус его обладателя - "клинок может быть хоть из дерева, но рукоять должна быть из золота" - такую поговорку я слышал от одного йеменца изготавливающего национальные ножи – джамбии.

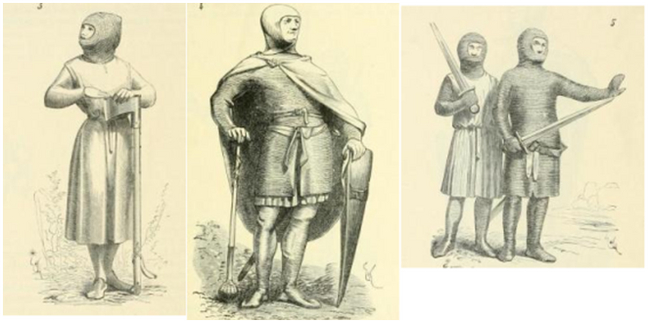

А теперь вернемся к дружинникам. Если посмотреть на этого воина, то можно заметить, что спрятать нож в сапог он не мог, потому что на ногах у него кольчужные чулки - ноговицы.

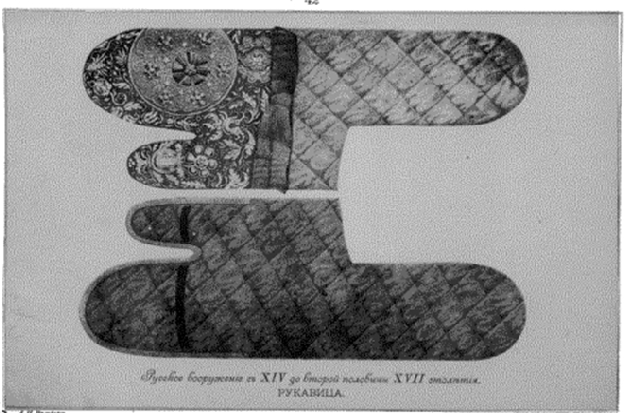

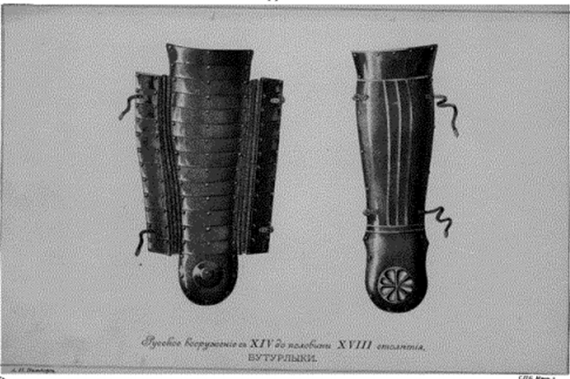

Конечно, позволить себе такую часть доспеха мог не каждый, но металлические, кожаные или даже деревянные поножи, которые защищали переднюю, а часто и заднюю часть ноги - имели многие. Поножи крепились к ноге ремнями - как засунуть массивный нож под туго затянутые ремни доспеха и сами поножи (а затем вынуть его быстро рукой в боевой рукавице), я не представляю.

Часть населения побогаче носила не сапоги, а полусапоги (чоботы) - кожаную обувь с невысокими голенищами, еще часть, самая бедная - обмотки или онучи, за которыми крепить нож тоже не просто.

Сапоги со складками с шароварами. Довольно поздняя обувь, но как видно и в такую сложно засунуть кривой нож.

"Простейший род обуви, общеупотребительный между крестьянами, были лапти. Они делались, как и теперь, из лыка и лыком же и ремнями прикреплялись к ноге, обернутой портянкою или онучею... За исключением бедных землевладельцев или крестьян, у всех в употреблении были остроносые, к верху загнутые сафьяновые чоботы или сапоги... украшались золотыми и серебряными прошивками, галунами и узорами, нередко жемчугом и каменьями... с голенищами срезанными напереди углом, с голенищами круглыми, спущенными почти до половины икр, и голенищами подвязанными под самым коленом ремнем или тесьмою"

"Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ." СПб,1900.

Как мы видим, даже у тех, у кого сапоги имелись, не всегда была возможность носить в них нож.

Чоботы, спущенные и подвязанные сапоги такой возможности не давали. Если сапоги, за голенищами которых можно было спрятать нож, были не у всех, то ножи имелись даже у детей - пусть небольшие, но были. Всем известен несчастный случай с царевичем Дмитрием, который по официальной версии, случайно зарезался, играя ножичком во время приступа эпилепсии.

Повальное увлечение ножами в наше время, можно отнести к прихоти или хобби, но нельзя смотреть на старую проблему "новыми глазами". Прятать ножи в сапоге в мирное время было совершенно не нужно. Замечу: именно прятать, потому как носить нож на поясе мог любой свободный человек совершенно открыто. Наоборот, пояс и нож было принято выставлять напоказ.

"При поясах и на кушаках носили нож, иногда два, нередко и кинжал; так же нашивали нож с ложкою"...

"Историческое описаніе одежды и вооруженія россійскихъ войскъ." СПб,1900.

Не многовато будет ножей, если добавить еще один в сапог?

- Хорошо, - скажет кто-то, - мирные люди носили нож на поясе, а воинам нож в сапоге нужен был как оружие "последнего шанса".

- Вот представьте, - говорят некоторые исследователи, - бились воины, а оружие ломалось и тогда в дело шли ножи.

Что-то это мне напоминает анекдотическое: "И куда же ты с голой пяткой супротив шашки полез?"

Что сказать на такое? "Ага, поломалось все оружие, меч, палица. топор и кинжал на поясе тоже. Даже кинжалом не смог врага одолеть, а вот маленьким ножичком в сапоге... "пълкы побждають". Нестыковка тут же родила новую версию, которая утверждает, что засапожный ножик кинжалом и был - вполне себе здоровым таким кинжалом, которым можно было и "супротив шашки"...

Не спорю: «Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время». Более того, Рашид-ад-дин Фазлуллах Хамадани в «Сборнике летописей» упоминает эпизод взятия монголами одного из Иракских городов и говорит, что жители этого города «по обыкновению дрались ножами». Однако, при этом потери сторон составили около 50 тысяч человек. Только я (точнее не я, а историки) не зря упомянул про сходство древнерусских и европейских доспехов тех времен. Давайте посмотрим, мог ли прятать нож за сапогом европейский ратник того времени.

Как видно, значительная часть войска просто не имела возможности спрятать нож в сапог за неимением или недоступности оных из-за надетых доспехов, но в 19 веке потерянный некогда засапожный нож вдруг нашелся. Хотя никто о нем ведать не ведал несколько веков... с тех самых пор, как было написано "Слово о полку Игореве". А это, как утверждают - 12 век. Ну, не упоминался больше засапожник ни в летописях, ни в исторических документах. Получается, что восемьсот лет о специальном-засапожнике ничего не было известно, пока некто не перевел "Слово..." на современный русский язык.

С тех пор страсти не угасают, хотя в словаре Даля "засапожник" есть, но это не доказательство, потому что сам словарь Даля вышел в свет уже после публикации "Слова..."

"ЗАСАПОЖНЫЙ

за сапогом, т. е. голенищем, находящийся. Засапожник муж. нож, носимый, для сподручности, за правым голенищем, а черен скрыт напущенными шароварами. Встарь, это был и ратный нож; ныне охотничий и дорожный. Засапожничать, зачеботарить, взяться за сапожное ремесло. -ся , заработаться, засидеться сапожничая".

Конечно, если бы удалось найти этимологический словарь, появившийся до первого издания "Слова о полку Игореве", в котором черным по белому было бы написано что "засапожник" - это то-то и то-то, то никаких вопросов больше бы не возникало. Но если нам в этом плане повезло с "таинственным" "харалугом", то с "засапожником" все намного сложнее. Скорее всего, слово "засапожник" вышло из употребления еще в веке XIII или чуть позже и это понятно - их, засапожников, просто вырезали к этому времени. Быть "засапожником" стало "не модно", да и бесполезно по ряду причин - тактика и воинское искусство стремительно развивались. А так, еще в 560 году до. н.э. диктатор Писистрат имел отряд воинов-дубинщиков. И с помощью этих воинов-телохранителей вооруженных деревянными дубинами он занял Акрополь и стал тираном Афин. При чем здесь дубины? Не спешите.

Да-да, каким бы странным это ни казалось, но вполне вероятно, что "засапожник" - это не предмет, а человек-воин - лицо одушевленное.

Вполне себе невероятная версия, чтобы претендовать на истину. Но я хоть на истину не претендую, однако претендую на логичность изложения материала и достоверность фактов. Только факты, ничего больше и никакой подмены понятий, как это произошло в официальной версии.

Да, именно подмена понятий и привела к появлению некоего ножа засапожного: очень редкого, вида странного. Конечно, ножи в сапогах носили, да и сейчас носят, только нож, положенный в сапог, засапожным от этого не становится. Он остается охотничьим, кухонным или каким-нибудь другим, даже, например, пчаком или крисом, но никак не засапожным. Эта странная "засапожная форма" ножа со страниц Фон Винклера удивляет, наверное, всех, кто видит его в первый раз.

Глупо спорить с тем, что ножи за голенищем носили. Носили и очень часто. Обувь в позднее время стала

распространенным местом сокрытия ножа. Ножи, скрываемые за голенищем сапога, получили название «сапожных ножей» или «boot knife». Просто сапожный нож, а не засапожный.

Как я уже писал в статье про харалуг, ничто из языка не пропадает бесследно и беспричинно. И если не остается прямых доказательств - остаются следы: доказательства косвенные. Их вполне достаточно, чтобы с помощью логики выстроить некую приемлемую картину без здоровенных кинжалов в сафьяновых сапогах.

Посмотрим на время, когда было написано "Слово" - это, скорее всего, 12 век.

Европа только начала приходить в себя после набегов викингов, терроризировавших ее в течение почти трех веков. Сказывалось ли их влияние на тогдашнюю Русь? Несомненно.

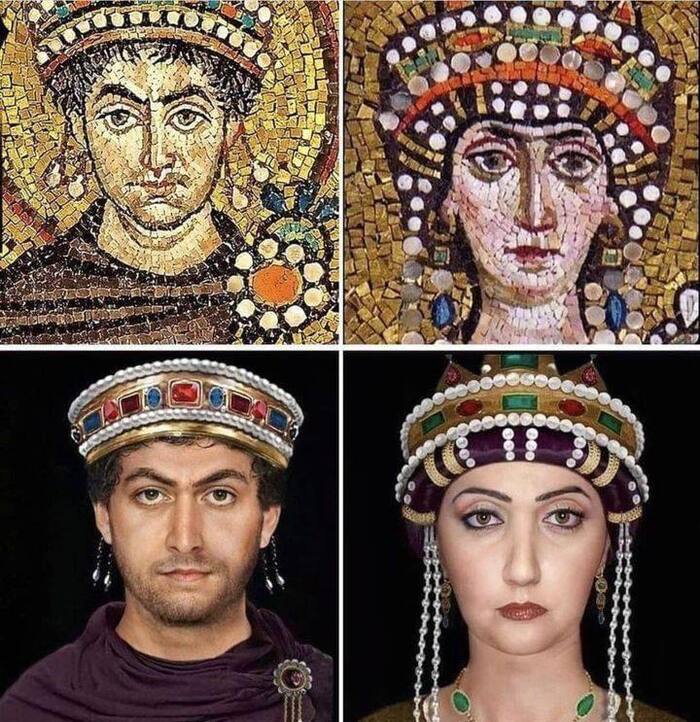

Кстати, викинги с исторических миниатюр и рисунков никак не походят на тех грязных и чумазых чудаков без шлемов, сражающихся толпой, какими их рисует современный кинематограф.

Викинги оказались не только безжалостными завоевателями, но и показали себя страстными любителями поэзии. Наверное, более ни в одном эпосе нет такой иносказательности, метафоричности и аллегоричности, находящейся часто на пределе понимания. Однако, вычурность стиля поэтов-скальдов не мешала им быть предельно правдивыми в своих песнях-драпах.

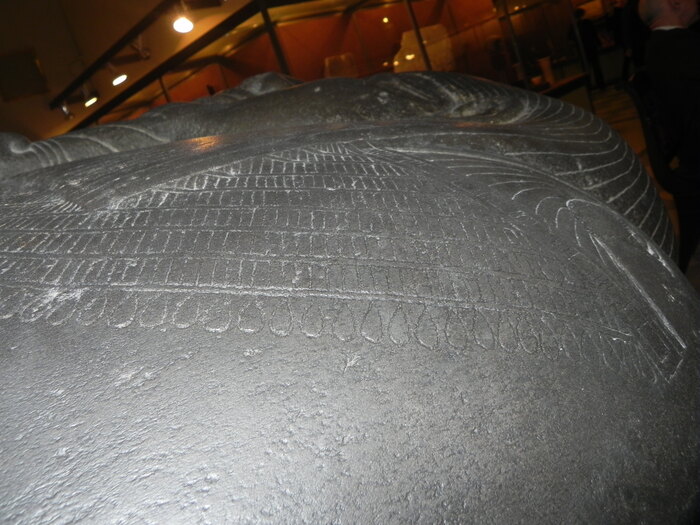

The Lofotr Viking Museum, Norway

Художественный вымысел был чужд викингам и для них ничем не отличался ото лжи. Поэтому достоверность историй, о которых рассказывается в песнях скальдов, сомнений обычно не вызывает по той простой причине, что за ложь поэта просто могли убить.

В скальдической поэзии, восходящей к древнегерманским аллитерационным стихам, форма превалировала над содержанием. Работа с формой, само построение стиха, строки с частой аллитерацией, являющейся непременным атрибутом скандинавских вис, и даже акростих, говорят о том, что автор "Слова..." был не только знаком с древнескандинавской поэзией, но или находился под ее влиянием, или же был ее ярым поклонником. Значит, ему были чужды всяческие подтасовки и искажения фактов. Тем более, что по некоторым данным, русская воинская одежда тех времен была одинаковой с нормандской.

Аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении). Подразумевается большая, по сравнению со среднеязыковой, частотность этих звуков на определённом отрезке текста или на всём его протяжении.

Открываю первую попавшуюся вису. Виса о битве у Несьяра. Конечно, перевод многое значит, но тут видно все неплохо.

Свейна воев многих\Вождь пригнал к причалу.\Мчалась красной речкой\ Кровь на пашню Роди.\Вои Свейна — Смелый\Силой гнал в могилу —Все суда связали,\— Встречу задал сечу.

В общем, надеюсь понятно: «на диване, Надю Ваня…» Смотрим «Слово».

«Святослав Изронил свое златое слово, Со слезами смешано, сказав: — О сыны, не ждал я зла такого!» Или: "На рассвете в пятницу они потоптали поганые полки половецкие".

То есть, с одной стороны "Слово...", хотя и является серьезным художественным литературным произведением, должно подобно летописи описывать историческое событие, а с другой стороны, в нем явно присутствует авторский вымысел, приукрашивающий события. Так и должно быть. Почему серьезным произведением? Потому что скальд в дружине конунга был лицом непростым. За хорошую песню он мог одномоментно стать богатым, а за плохую,очерняющую конунга - лишиться головы. На Руси было попроще, но не на много.

Поэтому слово "засапожный", если его воспринимать как определение ножа - режет слух. "Засапожник" в этом случае будет являться жаргонизмом или даже вульгаризмом привнесенным из другого времени. Почему - чуть ниже. Это слово никак не могло быть применено как определение ножа в тексте, полностью написанном литературным языком тех лет.

Это выглядит как сводка «Совинформбюро», в которой вместо «автомашина» звучит "тачка" или "точило". Или если бы в отчете Центробанка мы увидели слова "зелень" и "бабки".

Если автор написал "засапожникы", значит, так и надо было. А если бы он хотел написать что-то другое, он бы так и написал: "ножами засапожными". Я буду исходить из того, что «Слово» все же не поздняя подделка. Читаем его: "...а оуже не вижю власти \ сильнаго и богатаго и мъноговои\ брата моего ярослава\ съ чьрниговьскыми былями\ съ могоуты и съ татраны\ и съ шельбиры и съ топчакы\ и съ ревоугы и съ ольберы\ тии бо беc щитовъ\ съ засапожьникы\ кликомь пълкы побждають\ звонячи въ праддьнюю славоу"

Я прямо спрошу: где тут про ножи? В какой строчке? "Засапожник" - это нож? Где написано? С таким же успехом я могу объявить "засапожник" кошельком, с помощью которого... Ведь еще Филипп Македонский сказал, что "осел, груженый золотом, возьмет любую крепость".

Но не будем фантазировать, ясно, что автор "Слова" никак не связывал "засапожник" с ножом. Это сделали переводчики, но были ли они правы, подменив, по сути, слово "засапожьникы" словом ножи? В такой интерпретации теста значимое для автора слово "засапожьникы" теряется и перестает играть вообще какую-либо роль. "Засапожьникы" становится прилагательным к взявшемуся из ниоткуда, но не написанному слову "нож". С таким же успехом можно заменить "могоутов" на кого угодно (даже на лошадей), а "топчаков" на любое понравившееся прилагательное.

Не будем верить переводчикам на слово, потому что никаких доказательств переводчики не предъявили, и эти доказательства по причине популярности "Слова..." начали собирать только в 19 веке и не собрали до сих пор.

Аполлон Николаевич Майков (23 мая (4 июня) 1821, Москва - 8 (20) марта 1897, Петербург) - русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1853).

Его перевод "Слова" (работа с 1866 по 1870 г.) считается хрестоматийным.

"Засапожником", с этой точки зрения, может быть что угодно - и нож, и нагайка (по версии В.П. Тимофеева), и любой предмет, который можно засунуть за голенище. Да и было ли оно, голенище-то во времена «Слова»? Давайте разбираться. По тексту у нас есть сильный и богатый брат Ярослав, у которого в войсках: черниговские были, могоуты, татраны, шельбиры, топчаки, ревоуты с ольберами ..."...тии бо беc щитовъ\ съ засапожьникы\ кликомь пълкы побждають\ звонячи въ праддьнюю славоу".

С Ярославом все понятно, с остальными - не очень. Надеюсь, никто не думает, что всякие топчаки и татраны - это названия оружия, или еще хуже - разных засапожных ножей? Будем считать, что все эти: были, могоуты, татраны, шельбиры, топчаки, ревоуты с ольберами - объекты одушевленные, то есть люди. Неясно, к кому из них относятся последние строчки: то ли ко всем сразу, то ли только к ольберам. Однако, мне кажется неправдоподобным предположение, что такое количество племен (народностей) имело одинаковую привычку носить ножи за голенищами одинаковых сапог, то есть, иметь однотипное у всех вооружение.

В этой связи встает вопрос о форме ножа (да и сапог): а какой он был у ольберов или у могоутов? Если все эти племена тюркские из рода ковуев, то при чем здесь тогда русский засапожный нож?

Замечу, что вклинивание в перечисление собственных имен вульгаризма или жаргонизма "засапожник" выглядит аляповато. Это сразу портит весь логический строй стиха. Не могу подумать, что автор сделал это намеренно. А вот если считать, что "засапожникы" - это лица одушевленные, как и выше перечисленные, то все становится на свои места. И длинное перечисление названий (не важно уже кого) становится лишь некой констатацией факта,что для поэта-летописца гораздо важнее своего личного отношения к произошедшим событиям. Идем дальше. Читаем:

"...тии бо беc щитовъ\ съ засапожьникы\ кликомь пълкы побждають\ звонячи въ праддьнюю славоу".

Что значит: "которые без щитов с засапожниками кликом полки побеждают, звеня о прадедов славе", то есть, подтверждая славу предков (это - важно). И тут сразу вопрос о этих предках, если вспомнить Геродота и версию с плетками. И еще вопрос: почему без щитов? Разве нож и щит несовместимы? Что хотел сказать автор "Слова"? Просто преувеличил? Отнюдь, как я уже сказал выше, грубый художественный вымысел в то время и в такой поэзии не применялся. Автора за прямое вранье в лучшем случае подняли бы на смех, а в худшем - убили бы на месте. Повторюсь, быть скальдом было почетно, но и иногда опасно. А то, что "Слово" - это скорее продукт западной, а не восточной поэзии – для меня несомненно. Как я уже писал, чтобы убедиться в этом достаточно просто прочитать несколько песен-драп и обратить внимание на литературные приемы и форму.

"Клик" по всем словарям - крик, шум, песня. Это ясно и сомнений не вызывает. Не важно, с криками или с песнями воины побеждали - важно, почему без щитов.

Ведь щит, как и нож - предмет не простой. На щите подписывались договоры, на нем клялись, потерять в бою щит считалось позором. Можно даже вспомнить щит, прибитый на врата Царьграда. На щит часто наносился герб владельца, а иногда потеря щита приравнивалась к поражению. Да и вообще без щита выиграть бой у того кто со щитом почти невозможно.

Вариантов два: или у воинов было оружие, которое играло роль щита, или же оно было специфическим, например, массивным, отчего справиться с ним одной рукой было сложно.

Возможно ли таким двуручным оружием погнать вражеские полки? Да, несомненно. Например, китайские воины, идущие перед основным строем, пользовались двуручной саблей чжаньмадао «разрубающая лошадь». Этим оружием опытные бесстрашные воины (или смертники) перерубали ноги лошадям наступающей кавалерии. Примерно за то же платили двойное жалование ладнскнехтам с двуручными цвайхендерами, которыми они срубали пики или тормозили кавалерию.

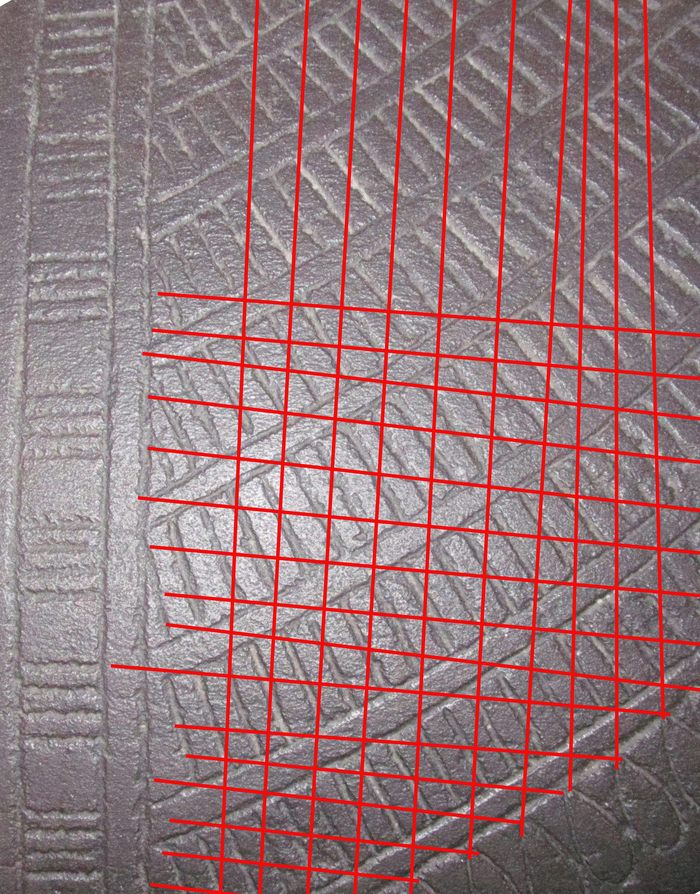

Срубание пик в сражении. Гравюра из издания хроники Йохана Штумпфа 1548 г

«Двуручные мечи употреблялись только небольшим числом очень опытных воинов, рост и сила которых должны превышать средний уровень и которые не имели другого назначения, как быть «Jouer d’epee a deus mains». Эти воины, находясь во главе отряда, ломают древки пик и прокладывают дорогу, опрокидывая передовые ряды неприятельского войска, вслед за ними по расчищенной дороге идут другие пешие воины. Кроме того, Jouer d’epee сопровождали в стычке знатных лиц, главнокомандующих, начальников; они прокладывали им дорогу, а в случае падения последних, охраняли их страшными размахами шпаги, пока те не подымались при помощи пажей». (П.П. Винклер «Оружие»)

Все уже почти ясно, осталось только найти подходящую замену одному слегка изогнутому ножику, хотя, такую замену нашли уже довольно давно. Позволю себе небольшое отступление. Как-то на одном из сетевых форумов я наткнулся на такое вот сообщение в теме о сапожниках.