Представители городской Думы Краснодара посетили бойцов в военном госпитале

Перед Новым годом председатель городской Думы Вера Галушко, депутат Думы Краснодара Андрей Анашкин и его коллега Максим Бурлачко посетили военный госпиталь номер 419.

Уже по традиции привезли ёлку, установили её в столовой, чтобы царило праздничное настроение. Ещё военнослужащим привезли ящики с фруктами, чтобы выздоровление шло ещё активнее.

А ученики школ №61 и 86, «Овация», «Парус» и ДШИ №9 сделали для защитников подарки своими руками. Представители краснодарской думы прошлись по всем палатам и подарили их военным вместе с мешками сладостей.

- Желали ребятам скорейшего выздоровления, победы и возвращения домой. Время пребывания в госпитале затянулось. Да и мы не спешили его покидать. Нам хотелось подольше пообщаться с теми, кто навсегда останется поколением героев, - написал в своём телеграм-канале Андрей Анашкин, председатель Комитета по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Гордумы Краснодара.

Помощь депутата городской Думы краснодарскому военному госпиталю отметили на федеральном уровне – вручили благодарственное письмо за большой вклад в улучшение материально-технической базы госпиталя и благоустройство его территорий.

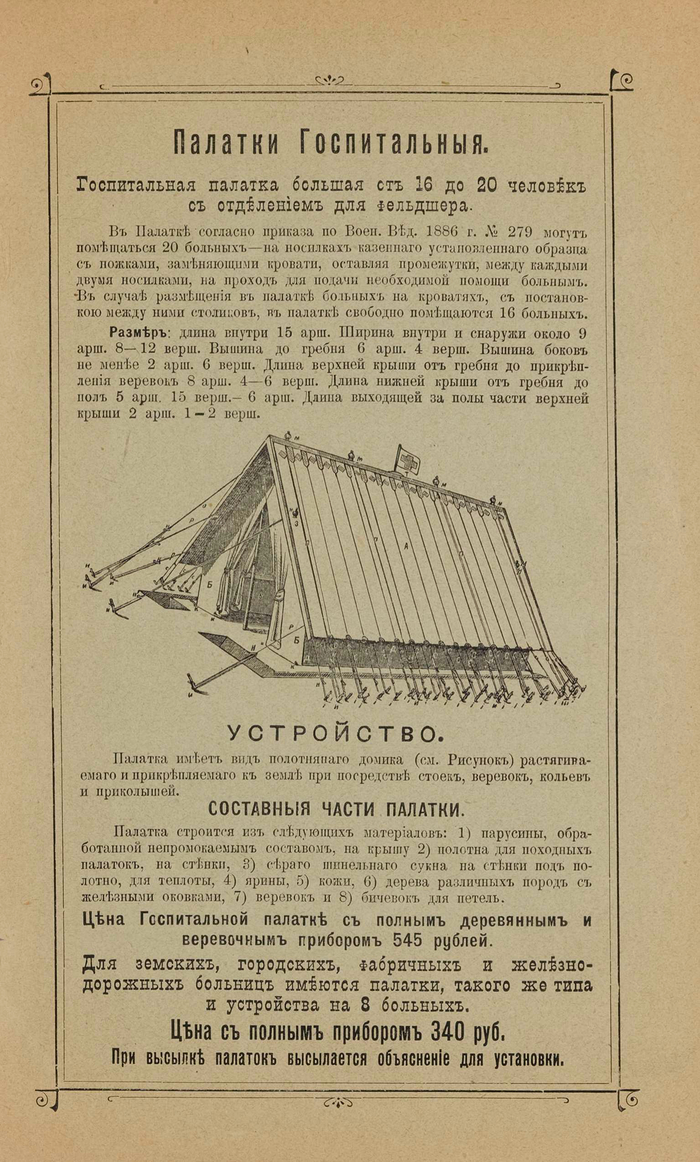

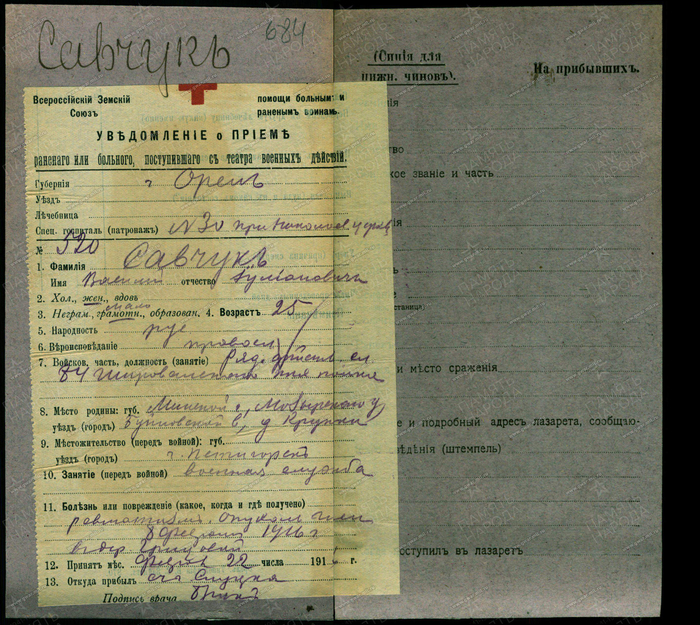

Помогите найти информацию по военному госпиталю времен первой мировой войны

Интересует спец. госпиталь (патронташ): №30 при Николаевской церкви, г. Орел (губерния), временной период - 1915-1917

Как сейчас называется эта церковь (если она вообще сохранилась), есть ли история у этой церкви, фото?

Достоверно известно что этот госпиталь в 1916-1917 посещал кто-то из семьи Николая Романова (княжна?, царица?, принцесса?, императрица?) и вручала больным маленькие книги св. Евангелия, есть ли более подробная информация про этот факт?

Помогите расшифровать текст

Артур

Попал я как-то в госпиталь, не суть с какой болячкой. 2006 год, второй семестр первого курса.

В отделении госпиталя я и познакомился с Артуром, лежащим с похожим диагнозом. Родом он был из Армении, пятый выпускной курс, студент по обмену.

Основная масса лечащихся была с 3-4 курсов, я один с первого. И Артур как-то сразу взял меня, можно сказать, "под опеку". Практически каждый вечер он устраивал перекусы с ништячками-вкусняшками, при этом каждый раз звал меня к столу. Хотя уверен, что все остальные русские ребята, не стали бы приглашать младшекурсника в свою компанию. Но благодаря Артуру я был своим в компании, и мои подтрунивания над "старшими" даже поощрялись, и вызывали общее веселье.

Периодически, когда завотделения оставался дежурить, пацаны на ночь уходили в клуб, за бутылочку коньяку. Артур пару раз за дополнительный магарыч ходил к нему договариваться за меня, но мой статус первокурсника и несовершеннолетие, не позволяли начальнику отделения пойти на сделку с совестью. А на утро, по возвращении, Артур неизменно травил мне душу историями про красивых девушек:

- @SA.UR, Джан, какие тёльки были. Ти трусы кончать будешь, когда их увидишь.

Однажды Артур позвал меня прогуляться по территории госпиталя. Ему нужно было поговорить с человеком, и чтобы я просто рядом постоял. Тогда я узнал, откуда у него всегда кэш на ужины ништяками, а не столовской едой.

Артур был, примерно, метр девяносто ростом, не здоровяк, но и не дрищ. Запомнил его татуировку на плече. Крест, который больше напоминал шрамирование, чем тату.

Видать мои метр восемьдесят пять ему были нужны для массовки.

Схема его была следующей. Находил просточка, брал телефон позвонить. Оставлял на ночь. А на утро говорил, что телефон украли. Сам нёс телефон в ломбард, в переход через дорогу. Потерпевший, как правило, сильно не возмущался. Если было настроение, то через пару дней, мог отвести терпилу в переход, показать его мобилу, и стрясти с него денежку за розыскные мероприятия.

И того с трубки рублей 800-1200 выходило, а это две моих стипендии тогда.

Я естественно против бандитизьма и незаконного завладения чужим имуществом, но тогда в нулевых, такие отношения были достаточно романтизированы Бригадой, Бумером, Жмурками, так что как-то нормально на это отреагировал.

Да что далеко ходить. Полугодом ранее у меня в этом же госпитале моторолку отработали. Лох. Не смог отстоять своё.

Вскоре его выписали. В институте я навещал его в общежитии. Он рассказывал, что дома ему уже подобрали жену, говорил, что вроде красивая. Обещал прислать настоящего армянского вина. А через 4 месяца он закончил институт и уехал на родину. Номер его я, естественно, потерял и никогда больше о нем не слышал.

ПС. Не знаю почему написал про него. Наверное, потому что почти 20 лет прошло, а я его помню, хотя знакомство было не долгим.

Каждому, наверное, встречались такие люди: случайный прохожий, незнакомец в магазине, попутчик в поезде, с которым пообщался один вечер, или вообще несколько минут, а запомнил потом на всю жизнь. Вайб у них особенный что ли...

Ответ на пост «Женщина привела больного ветрянкой ребенка в клинику»28

Очень сочувствую автору исходного поста, надеюсь всё обойдётся. Расскажу свою историю.

Заболел я в армии, в 19 лет, вроде ещё не взрослый, но уже и не ребёнок. Выскочило пару прыщиков на лице и несколько по телу, температура поднялась, но не высокая. В мед. сан. части осмотрели и отправили в госпиталь, в инфекционное отделение, к таким же ребятам в крапинку. Интересный момент, что я не знаю на счёт себя, болел ли я в детстве, родные говорят что болел, но на 100% всё таки не уверены, но со мной лежали парни которые, по их словам, точно болели и врачи в госпитале подтверждали, что в армии из-за большого количества стрессов, акклиматизации и т.п. иммунитет сильно снижается и некоторые болеют по второму разу. Так вот, у меня она прошла очень легко, новых прыщиков так и не появлялось, температура не поднималась выше чем 37.5, было лёгкое недомогание и всё, поэтому для меня это был своего рода курорт - две недели отдыха от тягот и лишений армейской службы, хорошая кормёжка, телефон к тому моменту уже появился и в госпитале был не запрещён, поэтому была перечитана куча книг и крипипаст (очень атмосферно было читать их ночью, под звуки леса, т.к. госпиталь находился на окраине леса, было лето и окна были открыты). Но вот многие парни лежавшие со мной переносили болезнь очень тяжело, мучались. Но выздоровели все, т.к. были под круглосуточным наблюдением. Так что да, надо добиваться чтоб положили в больницу. Всем здоровья!

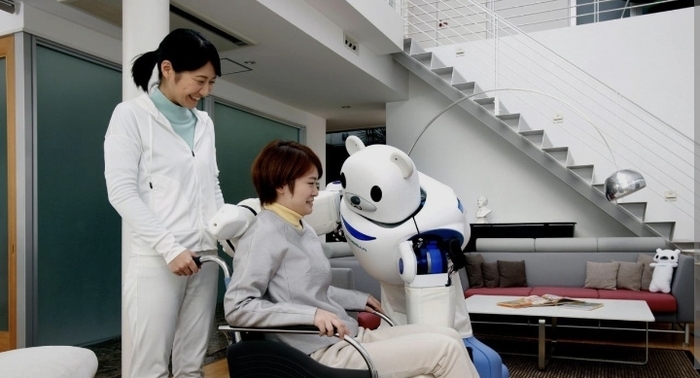

Сиделки в Южной Корее

1. Работник по уходу за больными и пожилыми людьми в Корее назвается "камбен". В России аналог этой профессии сиделка.

2. Для работе по данной профессии требуется любая виза и знание корейского языка. Подходит даже виза G1, это "виза беженца".

3. Часто по этой профессии работают китайцы. Так же много монголов которые славятся тем, что хорошо делают массаж своим пациентам.

4. Для работе по камбеном люди проходят трехмесячные обучающие курсы. Месяц обучения стоит около 500 долларов. Можно устроиться камбеном без образования при условии, что вас научит всему другой камбен. Но это скажется на квалификации.

5. Заработная плата камбена в районе 80-110 долларов в день, в зависимости от квалификации.

6. Работа длится 24 часа в сутки.

7. Камбены высокой квалификацией могут ставить капельницы, управлять мед приборами, проводить лёгкие мед процедуры.

8. Камбены работают на территории госпиталей и домовов престарелых.

9. Возраст камбенов в среднем от 50 лет.

10. Работа эта не легкая. Корейские старики бывают очень нервными, злобными, орущими . Были ислучаи когда они кидались в персонал медицинскими утками.

11. Часто на эту работу идут люди у которых нет другого выхода в жизни.

Инженер машинного обучения — кто это, чем занимается и как им стать

Машинное обучение — технология, которая позволяет компьютеру самообучаться и распознавать закономерности. А помогают ему инженеры машинного обучения. Рассказываем, чем они занимаются, какие навыки им нужны и как войти в эту профессию.

Кто такой инженер машинного обучения

Инженер машинного обучения (ML-инженер — от англ. Machine Learning Engineer) — это специалист, который разрабатывает и внедряет алгоритмы, позволяющие программам обучаться на данных и принимать решения без явного программирования. Скажем, специалист по Data Science анализирует данные и строит модели, а ML-инженер оптимизирует их и интегрирует в реальные приложения.

Профессия находится на пересечении программирования, математики, статистики и прикладного машинного обучения. ML-инженер не просто строит модель, а делает так, чтобы она эффективно работала в продакшене, обрабатывала большие объемы данных, быстро реагировала на запросы пользователей и корректно обновлялась по мере поступления новых данных.

Чем занимается ML-инженер на практике

Работа ML-инженера включает сразу несколько направлений. В первую очередь это сбор и подготовка данных. Реальный мир далек от идеала, и данные часто приходят в сыром виде: с пропусками, ошибками и несоответствиями. Инженер должен очистить их, привести к единому формату и расширить с помощью внешних источников.

Следующий этап — выбор и обучение модели. Здесь инженер выбирает один или несколько алгоритмов, проводит эксперименты, настраивает параметры, оценивает качество. Он должен понимать, как работают линейные регрессии, деревья решений, градиентный бустинг, нейронные сети и уметь выбрать нужный инструмент под задачу.

Самое сложное и ответственное начинается после того, как модель готова. ML-инженер превращает ее в часть работающего приложения. Это означает упаковку модели в API, написание серверного кода, оптимизацию по скорости и памяти, мониторинг качества в реальном времени и повторное обучение по мере необходимости. Он также работает над масштабируемостью и надежностью, так как в реальных условиях модели должны обрабатывать тысячи или миллионы запросов ежедневно.

Кроме того, инженер взаимодействует с другими специалистами: аналитиками, продукт-менеджерами, разработчиками. Он объясняет, как работает модель, какие у нее ограничения, как интерпретировать результаты. Коммуникация — неотъемлемая часть его работы.

Какие навыки и знания нужны

Чтобы стать инженером машинного обучения, нужно сочетание теоретической базы и практических навыков:

Уверенное владение языками программирования, прежде всего Python. Большинство библиотек машинного обучения, таких как scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, написаны именно на нем.

Знания математики, особенно линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики тоже играют важную роль. Без них невозможно понять, как и почему работает та или иная модель, как интерпретировать ее поведение и где могут возникнуть ошибки. Для повторения основ у нас есть отдельный бесплатный курс базовой математики.

Алгоритмы машинного обучения важно понимать на уровне реализаций: что такое переобучение, как работает регуляризация, какие метрики применимы для классификации, регрессии, кластеризации.

Также важно уметь работать с базами данных (SQL, NoSQL), системами хранения и обработки больших данных (Hadoop, Spark), знать основы DevOps и MLOps (Docker, CI/CD, Kubernetes, автоматизация моделей).

Плюсы и минусы профессии

➕ Востребованность и высокая оплата труда. Инженеры по машинному обучению — одни из самых востребованных специалистов в IT-сфере. Зарплаты выше среднего по рынку, особенно при наличии успешных проектов и глубоких знаний.

➕ Перспективность. ML активно применяется в медицине, финансах, ритейле, науке и других отраслях. Это дает широкие возможности для карьерного роста.

➕ Интеллектуальная работа. Работа подходит тем, кто любит решать сложные задачи и работать с данными.

➕ Богатая образовательная экосистема. По теме ML иного курсов, open-source инструментов, конференций и сообществ. Есть возможность постоянно учиться и обмениваться опытом.

➖ Высокий порог входа. Нужны глубокие знания математики, программирования, а также баз данных, алгоритмов и архитектур моделей.

➖ Работа бывает рутинной. Большую часть времени занимает обработка и подготовка данных, отладка моделей, а не изобретение революционных алгоритмов.

➖ Трудности с внедрением моделей. Не всегда удается успешно интегрировать модель в продукт. Требуются усилия по адаптации под инфраструктуру, масштабированию, мониторингу и учету бизнес-ограничений.

➖ Конкуренция. Растущая популярность профессии означает, что в крупных городах конкуренция среди кандидатов может быть высокой.

Зарплаты ML-инженеров

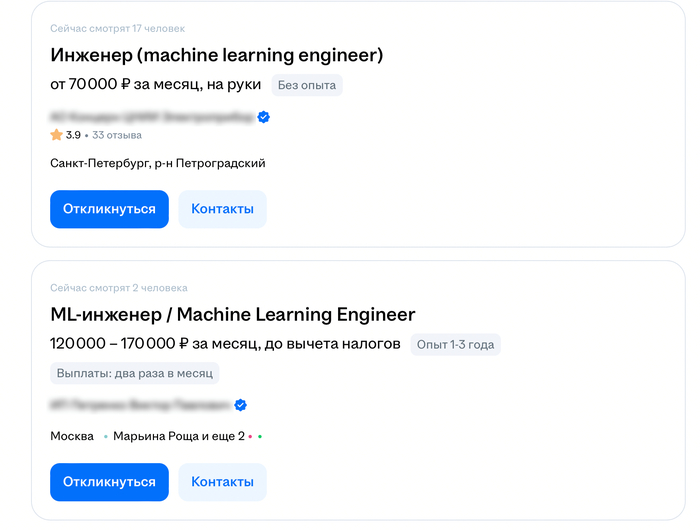

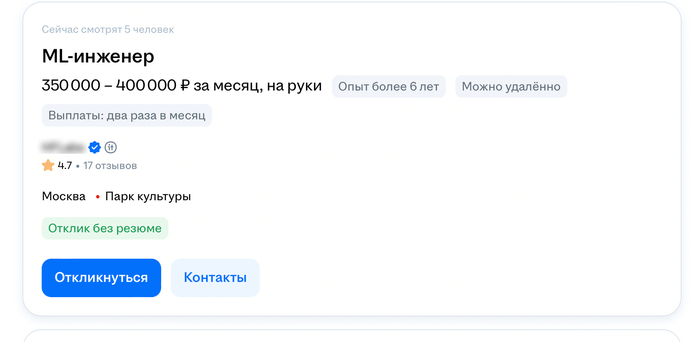

По данным Dream Job, средняя зарплата ML-инженеров в России за 2025 год составляет 165 000 рублей. Чаще всего зарплаты находятся в диапазоне от 100 000 до 230 000 рублей. Минимальная зафиксированная зарплата — 87 000 рублей, максимальная — 360 000.

Вилки джуниоров в машинном обучении, по данным HH Карьера, составляют от 70 000 до 110 000 рублей. Мидлов — от 220 000 до 250 000 рублей, а сеньоров — от 348 000 до 350 000 рублей.

Вот так выглядят зарплаты в профессии ML-инженер летом 2025 года.

Перспективы профессии

Машинное обучение используется в самых разных сферах: от финансов и медицины до логистики, маркетинга и развлечений. ML-инженеры разрабатывают алгоритмы для прогнозирования спроса, распознавания лиц, антифрод-систем и рекомендательных алгоритмов.

Спрос на таких специалистов продолжает расти, а уровень доходов остается одним из самых высоких на рынке. По данным исследования, наибольший спрос в сфере анализа данных и ML пришелся на последние четыре года — число предложений выросло в 2,5 раза.

Конечно, вход в профессию требует знаний, самообразования и реальных кейсов. Но те, кто готов учиться и двигаться вперед, найдут в этой области интересную работу с постоянными интеллектуальными вызовами и большими карьерными перспективами.

Как стать ML-инженером

Многие специалисты приходят в машинное обучение из смежных областей: математики, физики, программирования, аналитики. Часто у них есть техническое образование, хотя это необязательно. Важнее — желание учиться и практиковаться.

Один из самых надежных способов — пройти профильное обучение. Это может быть вуз, где есть направления по ИИ и анализу данных, или курсы, ориентированные на практику. Онлайн-платформы предлагают мощные программы, которые можно проходить параллельно с работой или учебой.

Например, стартовать в профессии поможет онлайн-курс «Инженер машинного обучения» Практикума — за 4 месяца вы изучите полный жизненный цикл модели машинного обучения и сможете строить продвинутые ML‑модели. Вы освоите Docker, FastAPI, Airflow, MLflow, Yandex Cloud и другие инструменты, добавите 7 ML-проектов в портфолио и получите диплом о профессиональной переподготовке.

Реклама ООО «Яндекс», ИНН: 7736207543

Современные проблемы МВД. Продолжение1

Решил написать серию постов-"заметок" на тему "проблемы МВД", хотя некоторые проблемы относятся не только к МВД. Данные посты - всего лишь размышления обычного сотрудника и его субъективное мнение, основанное на опыте службы и общения с коллегами а так же сотрудниками других ведомств. Постараюсь писать короткими постами.

В МВД существует собственная медслужба, состоящая из госпиталей (больниц), медико-санитарных частей (МСЧ) - поликлиник и санаториев.

Они практически аналогичны "гражданским". Сотрудники так же прикреплены к участкам и так же записываются к врачам. Проблемы с врачами примерно похожие. Но есть ещё одно - МСЧ(поликлиники) есть только в крупных городах - как я понимаю - местах крупного скопления сотрудников(и военнослужащих раньше) Например, в моём регионе, МСЧ только в областном центре и некоторым сотрудникам до неё ехать до 200 км(мне поменьше).

Получается, чтобы обратиться с проблемой - необходимо выделить день. Чтобы пройти ежегодную диспансеризацию, некоторым не хватает одного дня - анализы принимают до определенного времени, как в обычной поликлинике. Траты на поездку, естественно, не возмещаются.

Как же в неотложных случаях, спросит кто-то? На этот случай, у территориальных отделов внутренних дел (ОВД) или отделов вневедомственной охраны, существует договоренность с местными поликлиниками Минздрава. Расскажу, как устроено в моём городе. В случае необходимости(например ОРВИ), сотрудник берёт в отделе кадров направление и идёт в поликлинику. Там его лечат, как обычного гражданина, а по окончании больничного выдают некоторое количество бумажек (не обычный "больничный") с которыми ему необходимо ехать в МСЧ и там подтверждать, что он не филонил, а реально болел. Иногда этим занимается местный отдел кадров.

Если сотрудники болели мало и к концу года осталось некоторое количество направлений (а точнее сумма денег заложенная на лечение) руководство иногда начинает мотивировать сотрудников к дополнительным обследованиям - "ну чего вы, здоровье надо беречь! Его не купишь, берегите себя."

Но не дай бог, год выдался "болезненным" - руководство "корчит моську" на каждое обращение. (Хотя, подозреваю, реакция может быть разной, в зависимости от личности руководства). Например, попросить направление для похода стоматологию

А сотрудник с выслугой более 10 лет без болячек - либо очень везучий, либо нифига не работает.

Так вот, если у сотрудника есть какая-то "хронь" или просто более-менее серьёзное заболевание, то ему либо ввязываться в местную бюрократию, либо искать время и ехать в МСЧ. Со своими "болячками" я ездил в отпуске. Надо отметить, что отношение было вполне нормальным. Выслушали и все необходимые анализы и обследования назначили. И, вроде, всё нормально, но сотрудники между собой судачат, что "узисты" толком не смотрят, на анализ гормонов щитовидной меня отправили сытым, когда я об этом заикнулся - сказали "ничего страшного", хотя процедурная сестра осуждающе покачала головой (позже посмотрел в инете - даже особо напрягаться нежелательно, не то что есть).

А выбирать врачей ты не можешь - только те, что есть. Либо как-то обосновать, что тебе необходимо обратиться к данному специалисту в городской поликлинике (больнице) и тогда медслужба твоего Управления решит стоит ли тебя к нему направлять.

В случае необходимости хирургической операции - будут искать возможность её проведения в ведомственном госпитале и, если не найдут (например слишком далеко отправлять), и есть возможность в местном заведении Минздрава - отправят туда. Одному моему коллеге делали операцию в окружном военном госпитале, а другого направили местный гражданский медцентр.

На моей памяти, какое-то время сотрудники просто получали "бомжовские"(безработные) медполисы и ходили так к врачам. Но, однажды вышел строгий приказ и это было пресечено - считается мошенничеством (что, в целом понятно). Подозреваю, что большинство сотрудников о мошенничестве и не помышляли, просто было немного удобнее.

По слухам, сотрудницам уходящим в декрет, приходится немало побегать с бумажками из женской консультации в МСЧ и обратно.

МСЧ и госпитали являются составляющей МВД/Росгвардии. Врачи и медсестры, насколько я знаю, обычные гражданские служащие, а вот руководитель МСЧ "при погонах". В госпитале мне бывать не приходилось (слава богу), но подозреваю, что там ситуация примерно аналогичная. То есть рычаги влияния на "медиков" у руководства есть.

Читал о случаях запрета выписки "больничных" - "отлежитесь" и на работу - возможно с целью сокрытия показателей). Запрета для определённых (видимо "неугодных") сотрудников. Случай, когда сотрудника пытались "списать" по "психической" статье, хотя несколько независимых психиатров не находили ничего подобного. Рассказы о том, что сотрудник приходит с болезнью, а на него смотрят как на "косаря". Или угрозы списать по состоянию здоровья. И просто так к другому врачу не пойдёшь. Хотя, возможно, подобные ситуации сильно зависят от местности.

После того, как ты выходишь на пенсию и обращаешься, как обычный гражданин в городскую поликлинику (хотя, конечно можно в МСЧ, но мы помним про расстояние) - то на тебя заводят новую медкарту - никаких данных на тебя у них нет. Если, конечно, ты не ухитрился скопировать всю свою ведомственную карту, в случае чего, врачам даже не на что ориентироваться. Как пошутил один коллега - "будто заново родился")))

Откуда же это пошло? Когда-то МВД было равнозначно Минобороны - государство в государстве - собственные войска (ВВ и охрана тюрем), немалое количество сотрудников. С тех пор от МВД "отстегнули" практически всё. Сначала забрали тюрьмы во ФСИН, потом и внутренние войска с немалым количеством других подразделений, но ситуация не меняется. Почему?

На текущий момент, я вижу три причины, почему это положение дел остаётся неизменно.

Первая - просто потому, что "так было всегда".

Вторая - сокрытие данных о здоровье сотрудников.

Третья - очередной "кнут" для сотрудников.

Естественно, могут быть другие "более глубокие" причины, но их касаться не хочу, ибо это означало бы уходить в область чистых предположений.

Как решить данную проблему? Можно просто выдать всем сотрудникам ведомственные медполисы. Ведь есть страховые компании, которые отвечают за страхование жизней сотрудников на случай травмы, инвалидности или смерти. Почему бы не сделать тоже самое с медициной? А МСЧ и госпитали передать военным и Минздраву. Ведомственные санатории оставить.

Кстати, однажды я отдыхал в ведомственном санатории (уже будучи в Росгвардии) - очень понравилось. Заплатил часть цены за путёвку и курортный сбор.

Мне сейчас скажут за секретность(личные данные) и тому подобное. При обращении в городскую поликлинику - подаются необходимые данные.

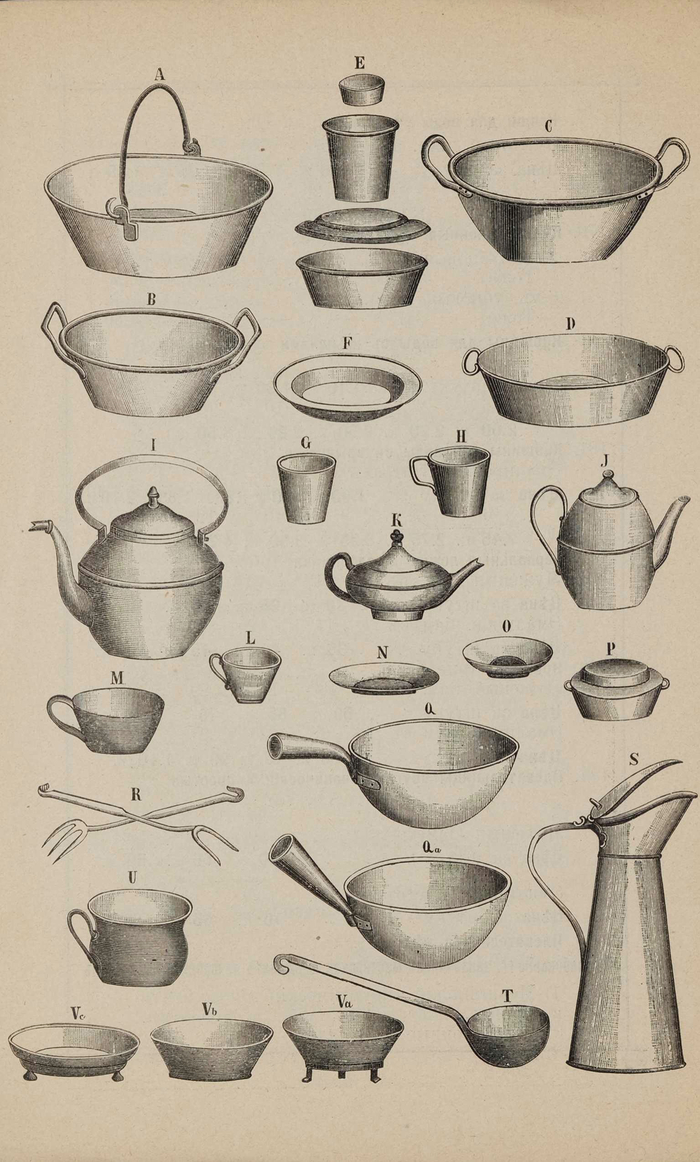

Ну, если реально говорить за секретность - необходимо сделать так, чтобы сотрудники могли двигаться на службу и обратно "по гражданке", а к ним домой не приезжали "проверяющие" и не беседовали с соседями о том, "как ведёт себя сотрудник в быту". Но, это тема отдельного разговора))