Винтовка Мосина: оружие, ставшее частью русской истории

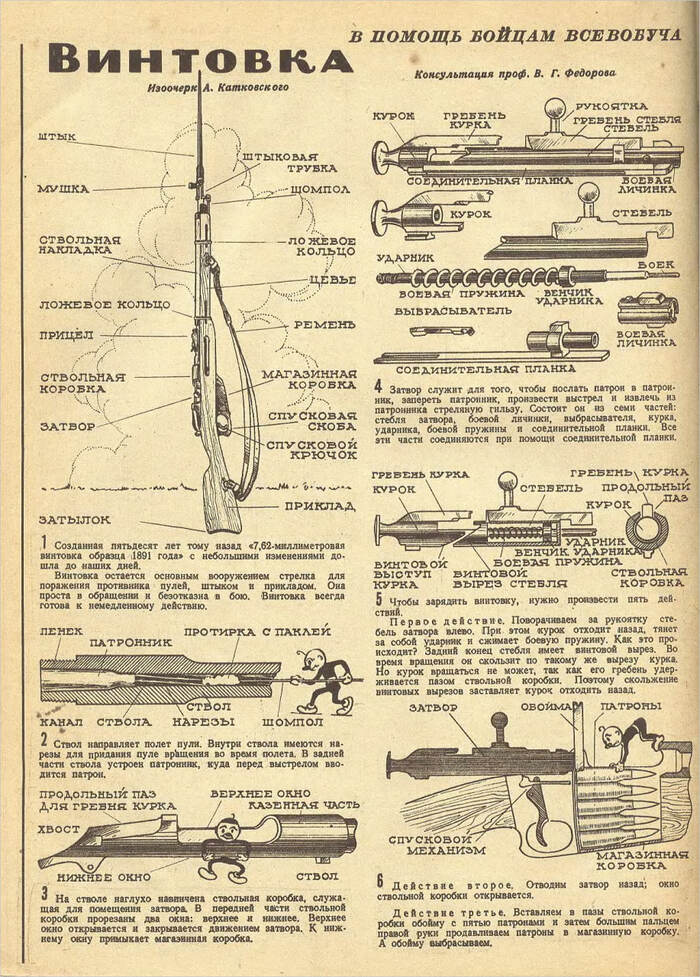

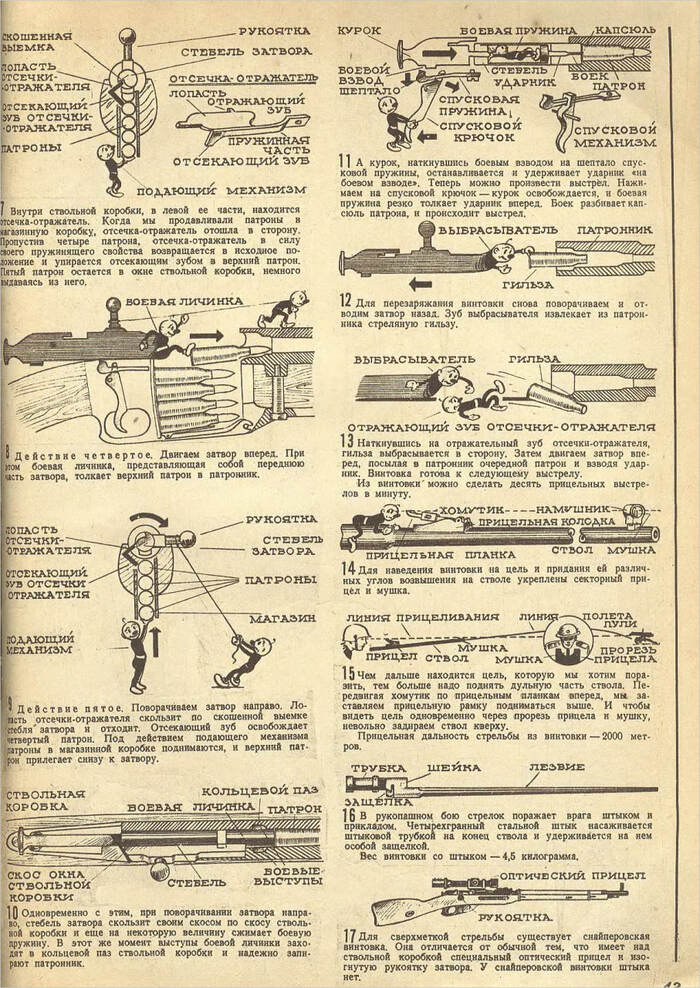

Когда в 1891 году на вооружение русской армии поступила «трехлинейка», никто не предполагал, что это оружие пройдет через три революции, две мировые войны и станет символом целой эпохи. Её история — это зеркало русской военной судьбы XX века.

Первые годы службы винтовки совпали с последними годами империи. На заводах Тулы, Ижевска и Сестрорецка развернулось массовое производство — к 1900 году выпускали по 500 тысяч винтовок ежегодно. В Русско-японскую войну (1904-1905) «мосинка» впервые показала свой характер: японцы, вооруженные современными «арисаками», с удивлением отмечали, что русские винтовки продолжают стрелять даже после того, как их засыпало грязью или залило водой.

Но настоящий триумф пришел в Первую мировую. К 1917 году в армии было свыше 4,5 миллионов «трехлинеек». Именно с ними солдаты шли в атаки на германские пулеметы, именно их бросали в окопах во время «великого отступления» 1915 года. Любопытно, что винтовка стала своеобразным «оружием революции» — после Февральской революции солдаты часто украшали свои «мосинки» красными бантами.

В хаосе 1917-1922 годов «мосинка» стала поистине народным оружием. Её можно было встретить в руках солдат всех воюющих сторон. На заводах, оставшихся без квалифицированных рабочих, качество винтовок резко упало. Но удивительно — даже грубо сделанные образцы продолжали исправно стрелять. Именно тогда появилось прозвище «мосинка» — в народной речи оно звучало куда теплее, чем казенное «трехлинейка».

В 1920-е годы большевики столкнулись с парадоксом: армии нужно современное оружие, но денег нет. Решение нашли гениальное в своей простоте — модернизировали старую добрую «мосинку».

1930 год — последняя серьезная модернизация: новый прицел (до 2000 метров вместо прежних 1600), упрощенная технология производства, крепление для оптического прицела

К началу Великой Отечественной на вооружении РККА стояло около 12 миллионов винтовок. Да, уже были СВТ-40, но когда немцы подошли к Москве, именно «мосинка» стала главным оружием ополченцев. На Ижевском заводе в 1942 году собирали до 12 тысяч винтовок в сутки — рабочие падали от усталости, но не останавливали конвейер.

Особая страница — снайперская модификация. С ПЕ (образца 1931 г.) и ПУ (образца 1942 г.) прицелами «мосинка» била на 800-1000 метров. Немцы боялись русских снайперов как огня — один выстрел мог решить судьбу целого подразделения.

Послевоенные годы: от Афгана до Сирии

Казалось бы, в эпоху автоматов «мосинке» не место. Но: в 1950-е её массово передали охотникам (знаменитый карабин «Лось»), в Афганистане душманы ценили трофейные винтовки за точность, в Чеченских войнах их находили в горных схронах, в 2014 году «мосинки» видели на Донбассе.

Сегодня это оружие — уже не просто винтовка, это — легенда. Её коллекционируют, с ней ходят на охоту, её изучают в военных училищах как образец надежности.

В этом и есть феномен «мосинки» — она пережила страну, которая её создала, и продолжает служить там, где от оружия требуется не технологичность, а беспощадная надежность.

P.S. За свое изобретение, которое приняли на вооружение, Мосин получил 30 тысяч рублей. А вот Нагану, чьи незначительные наработки по настоянию комиссии использовал Мосин, и которого признали лишь соавтором, заплатили 200 тысяч рублей.

Но и это еще не все. Имя Мосина винтовке так и не дали – просто «образца 1891 года». Это сделали простые солдаты и офицеры, которые могли убедиться в качестве революционного для своего времени оружия. Вот они стали ее называть «винтовкой Мосина». И лишь в советское время чудесному конструктору отдали должное.

Барон № 2. Автоматическая винтовка Сосинского обр. 1906 г

Проект переделочной автоматической винтовки барона Б. Э. Сосинского

В цикле статей «Оружейные похождения двух баронов в России и окрестностях» на самом деле речь шла об одном бароне-оружейнике — Одколеке, поскольку творчество его «коллеги по цеху» барона Бронислава Эдуардовича Сосинского заслуживает отдельного разговора.

Автор - Римма Тимофеева (к. иск.), Руслан Чумак (к.т.н.), начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ»

Проекты инженера Сосинского относятся к числу несправедливо забытых попыток разработки в России в начале ХХ века автоматических винтовок (переделочных и «оригинальных») но, при этом демонстрируют высокую степень оригинальности и выразительности инженерной мысли, серьёзный потенциал отечественных изобретателей-оружейников, творивших в эпоху зарождения автоматического стрелкового оружия. В этот период не существовало даже принятой для описания таких систем терминологии.

До появления автоматического оружия необходимая плотность огня обеспечивалась числом «штыков» на погонный метр позиции

Образцы автоматического оружия тех времён именовались и группировались в документации, как будто, по случайному принципу. Так, в ряду синонимов встречаются наименования «ружьё-пулемёт», «автоматическая винтовка», «митральеза», «пулемёт», «автоматическое ружьё», «самозаряжающееся ружьё», «залповая винтовка». Зачастую в одном документе и даже на одной странице встречается несколько вариантов названия одного и того же изделия — «ружьё», «ружьё-пулемёт» и «пулемёт». Поэтому, в приведённом ниже тексте сохранено оригинальное авторское название разработанных образцов.

Знакомство русского Военного ведомства автором проекта, проживающим в деревне Млавка Плоцкой губернии, бароном Брониславом Эдуардовичем Сосинским состоялось 6 марта 1906 года. В этот день он обратился в Главное артиллерийское управление с предложением собственной системы переделки 3-х лин. магазинной винтовки Мосина обр. 1891 года в автоматическую винтовку. Применительно к предложенному образцу оружия (автоматической винтовке) его автор использовал термин «ружьё-пулемёт», что, конечно, неверно даже с позиции современной описываемым событиям оружейной терминологии.

Барон Бронислав Эдуардович Сосинский (1863–1937 гг.). Фото из семейного архива А. Б. Сосинского (внука Б. Э. Сосинского)

Говоря о преимуществах своей автоматической винтовки, Б. Э. Сосинский указывал на темп стрельбы (300 выстрелов в минуту), отмечал «особо важный секрет» — оригинальную систему «искусственного» (в современной терминологии — принудительного — авт.) охлаждения ствола, а также простоту и удобство сборки и разборки, возможность использования ствола и патронов от серийной 3-лин. винтовки обр. 1891 года, практически идентичную массу и низкую стоимость — всего вдвое дороже.

Сосинский предлагал доставить в ГАУ чертежи и подробное описание своего «ружья-пулемёта», однако ввиду отсутствия в Российской империи привилегий на военные изобретения, просил для себя «гарантий» на тот случай если его конструкция будет признана перспективной и начнётся валовое производство построенного на её основе образца оружия — денежное вознаграждение в 250 000 рублей.

Предложение Сосинского рассматривалось в 1906 году, результаты отражены в журнале Арткома № 59 от 28 марта 1906 года. Общая идея решения Арткома по предложению Сосинского состояла в том, что без рассмотрения чертежей и описания винтовки нельзя дать по нему никакого заключения. Артком постановил запросить у Сосинского указанные документы и обещал не пользоваться содержащимися в них новинками без согласия изобретателя.

В мае-июне 1906 года Сосинский направил в ГАУ дополнительное заявление с описанием и чертежами «самозаряжающегося ружья» (переделки 3-лин. винтовки в автоматическую), отметив, что занимался этими разработками ещё до войны с Японией.

Анализ предложения, проведённый Арткомом, показал, что в основе идеи переделки винтовки обр. 1891 года лежит принцип придания её механизмам энергии от отведённых из ствола пороховых газов по типу, реализованному в пулемётах Гочкисса, Одколека и автоматической винтовке Чей-Риготти.

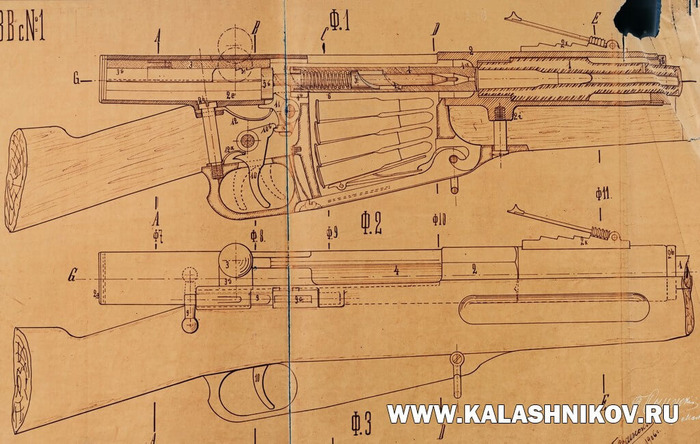

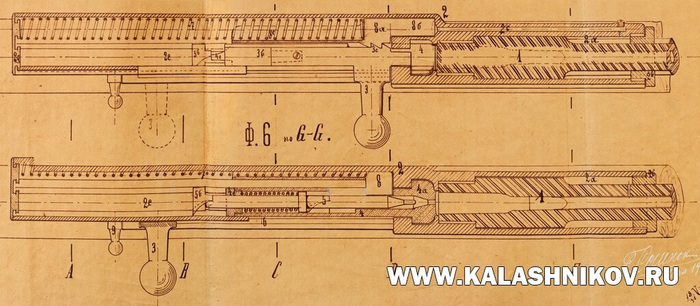

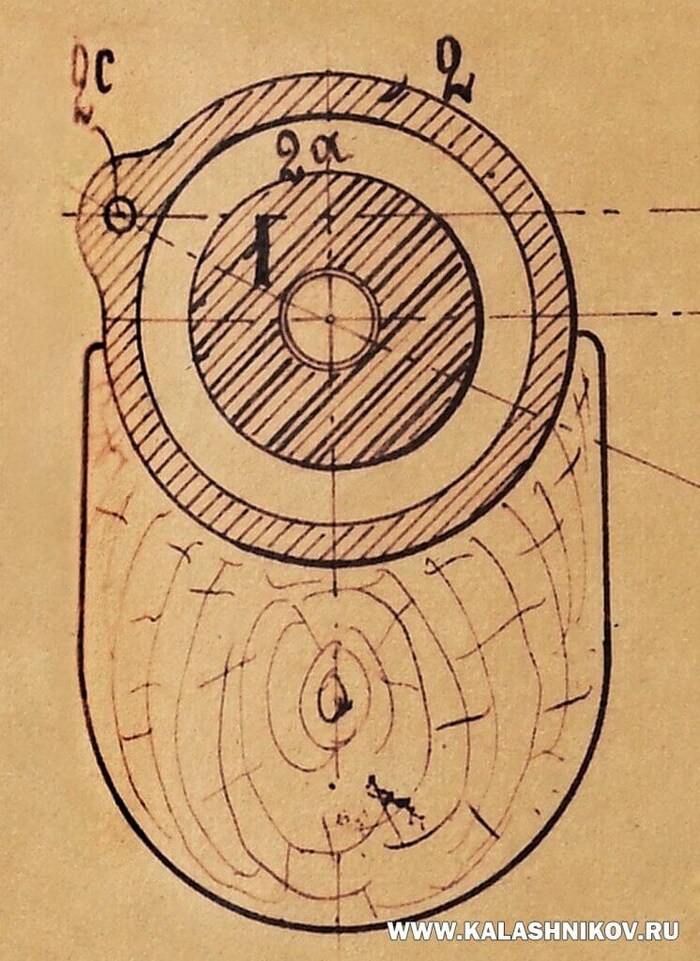

Для этого в стволе винтовки недалеко от пульного входа (2–3 дюйма) имелся просверлённый поперечный канал, через который при выстреле пороховые газы поступают в кольцевую полость, образованную казённой частью ствола и цилиндрическим отводом передней части ствольной коробки, передний торец которой закрывается ввинчивающимся кольцом с лабиринтным газовым уплотнением.

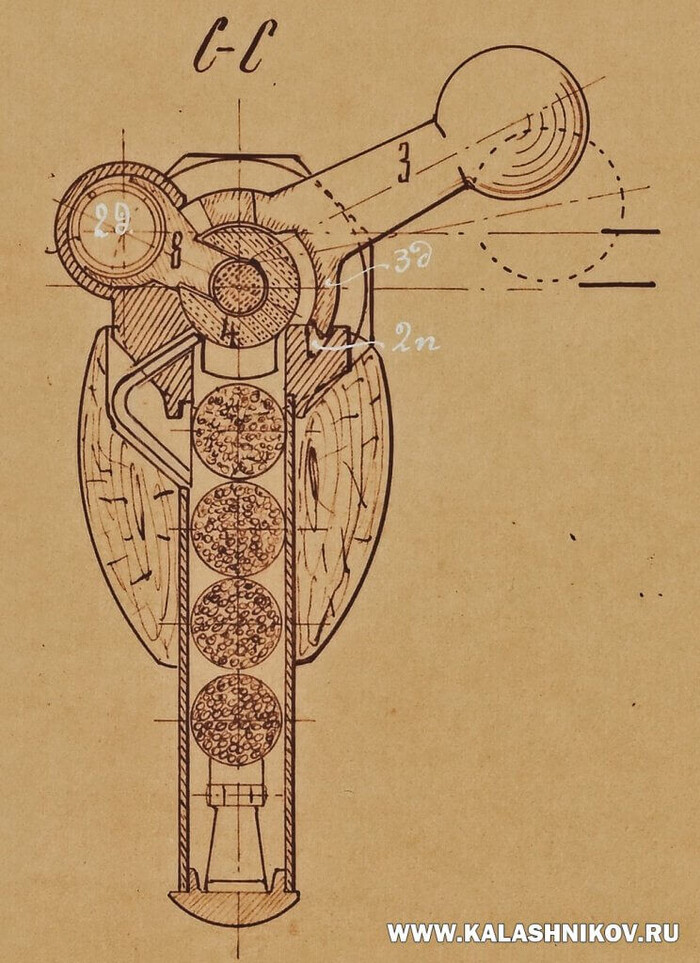

Ствольная коробка имеет два цилиндрических продольных канала, один из которых (центральный) предназначен для направления движения затвора, второй (боковой, расположен у левой стенки коробки) предназначен для размещения газового поршня с пружиной. Поршень, который в данной системе является ведущим звеном автоматики, в своей конструкции имеет ведущий выступ («особый зуб»), который входит в винтовой паз на трубке («стебле») затвора.

Затвор продольно скользящий с запиранием поворотом на два боевых упора, по очертаниями передней части сходный с затвором винтовки обр. 1891 года. Ударно-спусковой механизм ударникового типа оригинальной конструкции с отдельной боевой пружиной, расположенной в затворе, оснащён предохранителем, совмещённым с неавтоматической затворной задержкой. Разобщение шептала со спусковым крючком после выстрела осуществляется за счёт срыва зацепа спускового крючка с шептала сразу после спуска ударника.

Проектный общий вид и продольный вертикальный разрез автоматической винтовки Сосинского 1906 года. Архив ВИМАИВиВС

Функционирование автоматики винтовки Сосинского организовано следующим образом. При выстреле отведённые из ствола пороховые газы поступают в кольцевую камеру у казённой части ствола, а оттуда по цилиндрическому газопроводу направляются к газовому поршню. За счёт взаимодействия ведущего выступа, отбрасываемого назад газами поршня с винтовым пазом на затворе, осуществляется поворот затвора при отпирании, а в конце цикла работы автоматики и его поворот при запирании.

Проект Сосинского был рассмотрен Арткомом и в заключении от 18 июля 1906 года отмечались его недостатки: потенциально большое количество задержек, свойственное газоотводным системам с близким расположением газоотводного отверстия к затвору, необходимость переделки деталей спускового механизма и ствольной коробки.

Тем не менее, проект выглядел реализуемым и работоспособным, поэтому Артком решил запросить изобретателя — на каких условиях он согласится выполнить переделку по своей системе двух винтовок в частной мастерской. В октябре 1906 года Сосинский сообщил в ГАУ, что переделка будет осуществляться на частном заводе Максимилиана Доерр в Зуле в Германии. При этом он предложил уже три новые конструкции переделочной винтовки: первая с газоотводной автоматикой, вторая с подвижным стволом («обратный ход») и третья с подвижным стволом с его поворотом.

Обращение Сосинского к производственным возможностям зарубежного предприятия объяснялось им тем, что «...за исключением казённых заводов в России подобного рода мастерских, при всём желании, приискать не удалось. Тем не менее, желая довести дело до конца и дать Отечеству преимущество пред другими державами в отношении ручного огнестрельного оружия, я не остановился ни пред какими расходами и трудами и подходящий мне завод ныне найден. Для этого пришлось обратиться за границу...».

ГАУ не возражало против такого развития событий, но предъявило ряд требований к проектируемой Сосинским переделочной автоматической винтовке: возможность использования русского патрона, максимальное число неизменяемых деталей, автоматический принцип действия, наличие охлаждения «сжатыми или жидкими газами». Причём последний пункт имел ключевое значение — именно за его выполнение изобретателю, в случае успеха, предполагалось увеличение суммы вознаграждения до 3000 рублей.

В ответ на запрос ГАУ от 29 декабря 1906 года Б.Э. Сосинский письмом от 10 января 1907 года сообщал, что два образца переделочных винтовок будут предоставлены на рассмотрение ГАУ, из которых один будет с газовым охлаждением ствола. Последнее упоминание винтовок Сосинского в документах ГАУ относится к 1908 году. В журнале Артиллерийского комитета № 128 отмечено, что Сосинский испросил на переделку аванс в 1500 рублей, однако «без всяких гарантий со стороны изобретателя» опускать ему аванс никто не собирался, тем более что автоматическая винтовка Сосинского, «насколько можно было судить по представленным рисункам, хотя и являлась интересною по своему устройству, но однако не представляла из себя ничего особенного выдающегося». Дальнейшую судьбу проекта переделочных автоматических винтовок Сосинского выяснить не удалось, но, судя по всему, они так и не были реализованы.

Анализ конструктивной стороны проекта переделочной автоматической винтовки Сосинского 1906 года показывает, что в ней от винтовки обр. 1891 года оставлены неизменными только ствол, магазинная коробка и ложа (с некоторой переделкой). Все прочие части, включая важнейшие — ствольная коробка и затвор, а также спусковой механизм, разработаны заново. Фактически, речь шла о создании нового образца оружия, слабо связанного с базовым изделием. Но эту особенность проекта Сосинского нельзя считать его недостатком.

Разработанные позднее в России разными изобретателями (Токарев, Фёдоров, Рощепей, Коновалов, Фролов и др.) переделочные автоматические винтовки прошли тот же самый путь совершенствования — от использования конструктивной базы винтовки обр. 1891 года с минимальным изменением её частей, к образцам оружия полностью оригинальной конструкции. Опыт работы всех оружейников, работавших над автоматическим оружием в начале ХХ века, как в России, так и в других странах мира, показал, что его разработка требовала создания новой конструкции основных частей и механизмов и обойти это соображение и спроектировать надёжно действующий образец автоматической винтовки только с минимальной переделкой частей магазинной винтовки невозможно.

Также нужно отметить, что проект винтовки Сосинского разработан достаточно грамотно. Автоматика организована функционально, её работоспособность не вызывает сомнения.

К оригинальным решениями можно отнести кольцевую газовую камеру значительного объёма, которая обеспечивает существенное снижение давления отведённых из казённой части ствола пороховых газов, а также длинный газопровод, обеспечивающий силовую связь между отведёнными из ствола пороховыми газами и ведущим звеном автоматики (газовым поршнем) без применения промежуточных передаточных устройств типа толкателя и т. п. Такое решение способствует упрощению конструкции оружия и снижению его веса.

Кроме того, размещение газовой камеры на ствольной коробке винтовки способствует хорошей кучности боя винтовки, поскольку при работе двигателя автоматики практически исключается боковое воздействие поршневой системы на ствол, которое имеет место у всех образцов оружия с поршнем в боковой газоотводной камере, смонтированной на стволе.

К недостаткам предлагаемой Сосинским автоматики можно отнести гарантированное существенное загрязнение продуктами сгорания пороха газовой камеры и газопровода, а также выход отработанного газа внутрь ствольной коробки у затвора, что будет как загрязнять механизмы перезаряжания, так и опасно воздействовать на лицо стрелка.

Довзведение ударника при закрывании затвора также способствует снижению надёжности работы автоматики винтовки, поскольку на этот процесс подвижной системе нужно будет израсходовать значительную часть энергии наката ещё до запирания затвора.

Оценивая описанный выше проект автоматической винтовки Сосинского с позиции современного знания об истории создания этого вида автоматического стрелкового оружия в России, можно прийти к выводу, что по состоянию на дату подачи предложения (1906 год) это был, пожалуй, самый совершенный проект оружия данного типа, существенно превосходивший по качеству отработки главных вопросов автоматики все современные ему проекты других изобретателей в России.

На базе проекта Сосинского можно было создать образец военной автоматической винтовки с неподвижным стволом с удовлетворительными свойствами. Однако этого не случилось — барон Сосинский по каким-то причинам не справился с реализацией проекта автоматической винтовки, переключившись на разработку и продвижение другого своего изобретения, на этот раз полноценного «ружья-пулемёта» (ручного пулемёта), речь о котором пойдёт в следующей части статьи.

Продолжение следует...

Эпизод Гражданской войны в Испании - месса на броне советского танка Т-26

Оригинальное применение одного из танков Т-26, поставленных Советским Союзом Испанской Республике во время Гражданской войны 1936-39 гг. - в качестве походного алтаря.

В республиканских частях капелланов не было, так что мессу служат мятежники генерала Франко на подбитой или захваченной машине. Судя по креплениям на башне, это командирский танк со сбитой или демонтированной радиоантенной.

Легкие танки Т-26 поставлялись в сражающуюся республиканскую Испанию из СССР с 26 сентября 1936 г., когда в порт Картахена морем была доставлена первая партия из 15 таких машин. Всего республиканцы получили 297 Т-26, ставших самым массовым танком в их армии.

Многие из потерянных в боях республиканских Т-26 были восстановлены франкистами и введены в строй. А один, судя по этой фотографии, даже в качестве помощника капеллана ;)

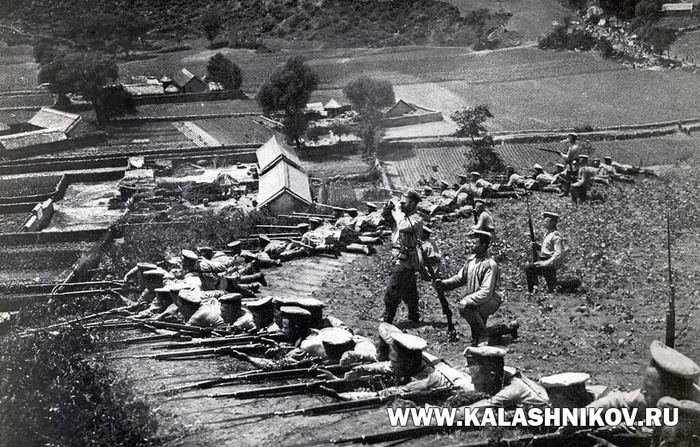

Республиканский Т-26 с пехотой на броне:

Пехотинцы вооружены советскими винтовками Мосина, легко узнаваемыми по "русскому штыку четырехгранному".

Как оружейник Мосин жену за винтовку выкупил

Сергей Мосин, как и Михаил Калашников, выходец из самой обычной семьи: родился в воронежском селе, в семье отставного подпоручика.

За боевые заслуги отца смог поступить в кадетскую школу, где и началась его военная служба.

В 1889 году он уже дослужился до начальника приёмной комиссии тульского оружейного завода, где и начал работы по созданию своей знаменитой винтовки.

Но речь не о ней (винтовке), поэтому скажем коротко, что в финал конкурса по отбору многозарядной винтовки для перевооружения русской армии вышли Мосин и Наган.

Военное ведомство было на

стороне Нагана (явно прослеживается «откат»), но усилиями профессора Чебышова конкурс выиграл Мосин.

Его винтовка ни в чём не уступала по характеристикам оружию Нагана, но была проще, удобнее и дешевле.

И всё-таки Нагану выплатили 200 000 рублей золотом за то, что использовали его «обойму».

Мосин в общей сложности (выплата от государства и премия от оружейников) получил 60 000 рублей.

Но Сергей не разбогател, а потратил почти всю сумму на….

Вот здесь начинается любовная история.

Отец Мосина служил у тульских помещиков Арсеньевых.

Именно поэтому Сергей и поехал работать на Тульский завод.

Там он познакомился с Варварой Арсеньевой, женой сына хозяина поместья.

У Арсеньевых было двое детей, но семейной жизни как таковой не было: муж Варвары проводил почти всё время в Петербурге и Москве, а она жила в поместье практически затворницей.

Сергей Мосин почти сразу полюбил Варвару.

Чувства оказались взаимными.

Не собираясь скрываться, Мосин при встрече попытался поговорить с Арсеньевым, но разговор закончился тем, что Сергей вызвал его на дуэль.

Арсеньев, хотя и был потомственным дворянином, отказался, да ещё и жалобу написал.

Мосин получил 3 суток домашнего ареста.

Через некоторое время Мосин ещё раз повторил свой вызов на дуэль.

На этот раз в помещении Дворянского собрания, то есть при свидетелях.

Но Арсеньев опять отказался, а Мосин получил уже 2 недели домашнего ареста.

Через 4 года Мосин официально попросил у Арсеньева дать развод жене.

Тот потребовал за развод выкуп – 50 000 рублей.

Таких денег у Мосина не было.

И только через 8 лет, когда винтовка Мосина была принята на вооружение, а он получил 60 000 рублей вознаграждения, Сергей без колебания перевёл 50 000 на счёт Арсеньева.

Любимые официально воссоединились через 16 лет после первой встречи!

В 1984 году Арсеньев получил должность директора Сестрорецкого оружейного завода, куда они и переехали всей семьёй (у Варвары было уже трое детей).

Впереди была счастливая семейная жизнь (умер Сергей Мосина в 1902 году в звании генерал-майора).

Ответ на пост «Легендарная трёхлинейка: как винтовка Мосина изменила историю оружия»1

О да, Мосинка, Трёхлинейка, свет моих подростковых мечтаний, огонь моих грёз, вожделение моё, душа моя. Мо-син-ка: губы совершают поцелуй, середина языка сладострастно цокает вскользь нёбу, и финалом чёткий выдох приоткрытого рта.

Мосинка... Брутальное изящество, тяжёлая на весу и так легка при выстреле. Не особо прикладистая, развесовка норовит стволом вниз, долго не прицелишься - руки немеют. А отдача - будто женщина в оргазме резко пнула розовой пяткой из позы "ноги вверху".

Я познакомился с ней в тире, много лет назад. Там давали оружие и пострелять, лицензия для такого не требовалась. Купил посещение, в комплекте было 5 выстрелов из Глока, 5 из Смит-Вессона (серебристого и тоже автоматического), 6 из Кольта-Питона, 5 из помповика-дробовика, и 15 из ретро-винтажных боевых единиц. Ретро-винтаж был представлен уставшим ТТ, дореволюционным Наганом, и Мосинкой прямиком из ВМВ. За дополнительную плату можно было добавить выстрелов к понравившемуся оружию.

Основная часть тирных забав прошла приятно, но без особого восторга. Наушники, очки. Ну стволы стреляют, да. Гильза вылетела. Прикольно. Мишени сменные картонные, за ними песчаная насыпь. Пистолеты пробили мишени и пули нырнули в кучу песка. Дробовик разорвал мишени на конфетти. Подошла ретро-очередь винтажных ганов. И вот да.

ТТ был тихий, плоский и чисто чтоб стрелять. Отдача небольшая, удобство небольшое, патрон сильный, спуск быстрый, это просто аппарат чтоб удачно выстрелить, и он умеет. Понятно почему в известных кругах его быстро разбирают.

Наган был 1913 года выпуска, затёртый, излюбленный и измызганный, время сточило ударный механизм, спуск нажимался через скрежет зубовный, осечку давал примерно 50/50, но пять патронов отстрелял и даже куда-то рядом с мишенью попал. Учитывая явное отсутствие ухода, ремонта и любви с момента его производства, этот левольверт должен был стать музейным экспонатом ещё полвека назад, но он работал, он стрелял, он жил, и был всё так же революционно опасен. Вещь!

А Мосинка... Она лежала на столе, изящно и неторопливо, она навидалась на своём веку, оттиск на её металле "1942" говорил сам за себя. Женщина с опытом. Ей некуда спешить и нечего доказывать, она сама есть время и сама есть стиль уже фактом своего существования. Если б я был пулемётом ДШК, то хотел бы непременно жениться именно на Мосинке, и это бы не было мезальянсом.

Взял на руки, благоговея. Минуту плавно вертел в руках, проникнувшись моментом, наслаждаясь тактильно, не решаясь передёрнуть затвор (гусары молчать). Но конечно передёрнул и загнал патронище в её лоно, утробно и сочно щёлкнул запорный механизм, Трёхлинеечка из спящей красавицы мигом превратилась в напрягшуюся кобру, готовую к смертельному броску, показалось что даже судорога прошла через её деревянно-стальное тело, передав вибрацию моим рукам. А может и не показалось.

Приподнял, упёр приклад в плечо, палец на спуске, принялся целиться. Мушка и целик не хотели сливаться, ствол совершал треморные подвижки, мишень не фокусировалась. Попытки унять дрожь только ухудшали дело, а руки начали затекать. И тут послышался вкрадчивый неведомый шёпот где-то из недр деревянного цевья: "Не дёргайся, не целься, не парься, не мешай мне... Просто держи меня, просто направь меня в сторону цели, дальше я всё сделаю сама!" Она общалась со мной, она совершила в жизни сотни и тысячи выстрелов, она знает как, она была создана для этого, она была задумана для этого ещё в позапрошлом веке, разве можно было спорить с ней?

Я послушно доверился, перестал вести танец и доверил танго партнёрше. Спуск был туговат и скор. Мосинка резко гавкнула, надсадно ударила в плечо и расслабилась. Это было как секс, только экспрессии больше. Да кого я обманываю, это было лучше чем секс.

Не подходя к мишени, не отрывая приклада от саднящего плеча, передёрнул затвор снова (ну вы поняли), и повторил действие - и снова Мосинка гавкнула, пнула в плечо и выдохнула. После второго выстрела я нежно положил трёхлинейную партнёршу по танго на стол и пошёл к мишени. В картонном квадратике в разлинованном круге справа чуть вниз посередине было одно отверстие. Выстрелов два, отверстие одно. Присмотревшись, увидел что отверстие было слегка овальным. Обе пули Мосинка положила практически в одну точку. Я впервые в жизни держал в руках эту винтовку, я впревые в жизни стрелял из подобного оружия, такая кучность точно не моя заслуга. Тот случай, когда послушал женщину, доверился ей, и она выполнила всё как и обещала.

Жаль что я не пулемёт ДШК...