В момент своего расцвета, насколько могущественным был Советский Союз по сравнению с Соединёнными Штатами?

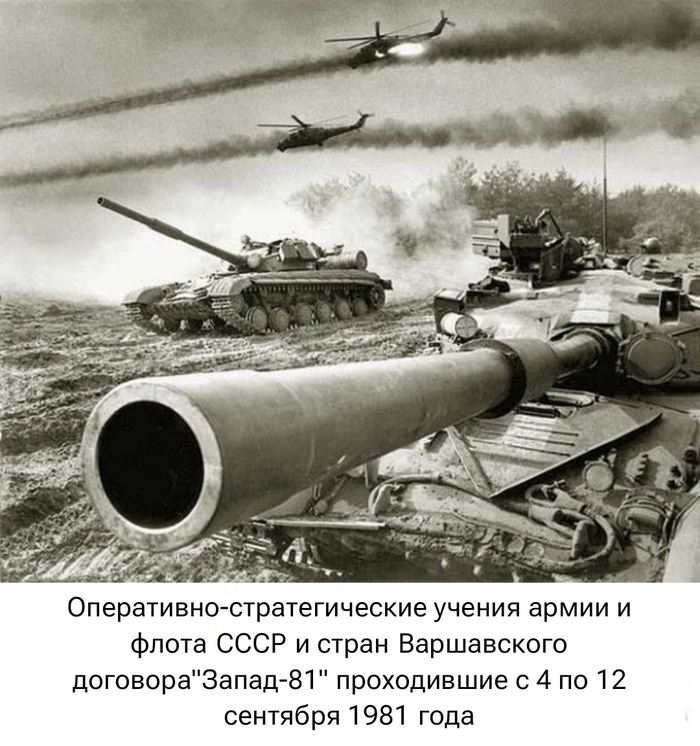

Мы рассмотрим один из исторических периодов, возьмём 1981 год как пик советской мощи. Чтобы ограничить объём ответа, я сосредоточусь исключительно на военной мощи. Однако признаю, что экономическая, разведывательная и политическая сила также играли свою роль.

В 1981 году, на пике своей мощи, Советский Союз был не просто немного сильнее США — он был колоссально сильнее. Он превосходил США численностью и, как правило, обладал большим количеством и более совершенным вооружением. Разница в обычных вооружённых силах между СССР и второй по силе державой в мире на тот момент, вероятно, была самой значительной за всю историю человечества. На мой взгляд, Советский Союз в тот период обладал самой мощной военной силой за всю историю, если учитывать силу страны относительно её времени.

Ниже приведены некоторые примеры, но вы можете задать вопросы о дополнительном вооружении или других аспектах военного баланса, если сочтёте это важным.

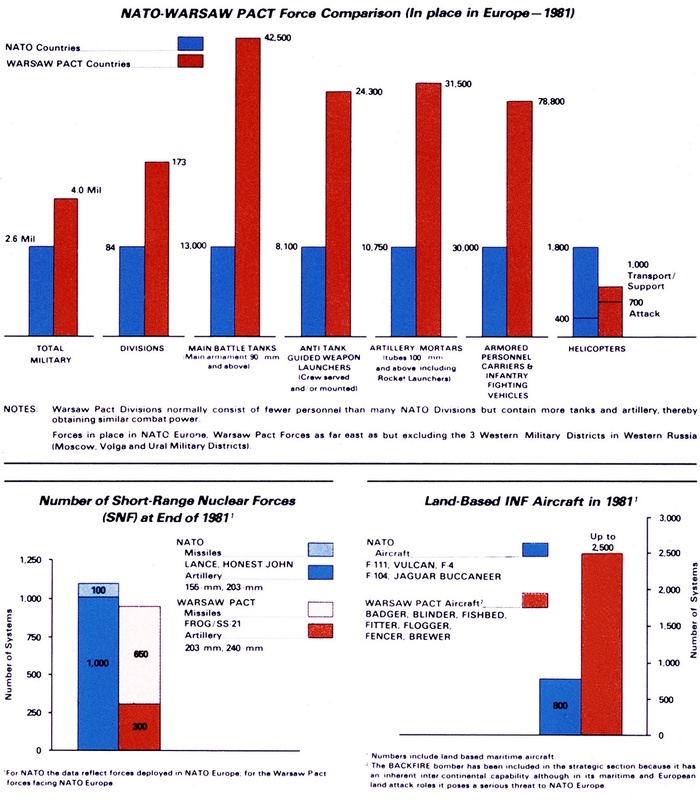

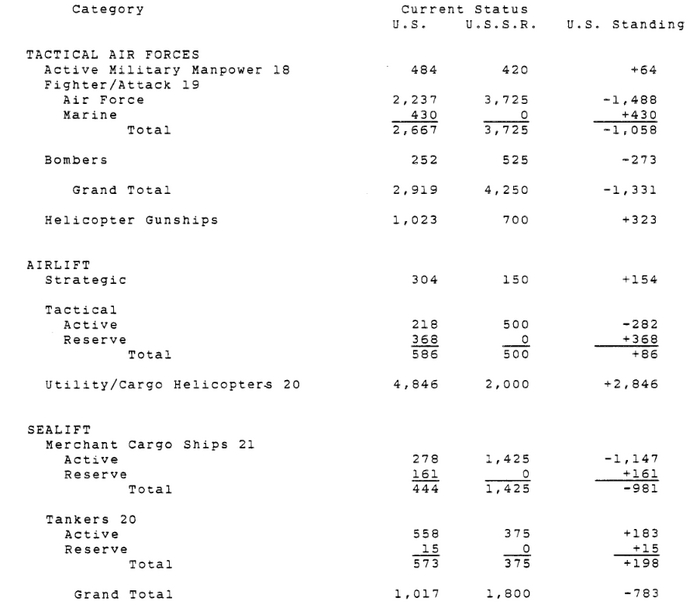

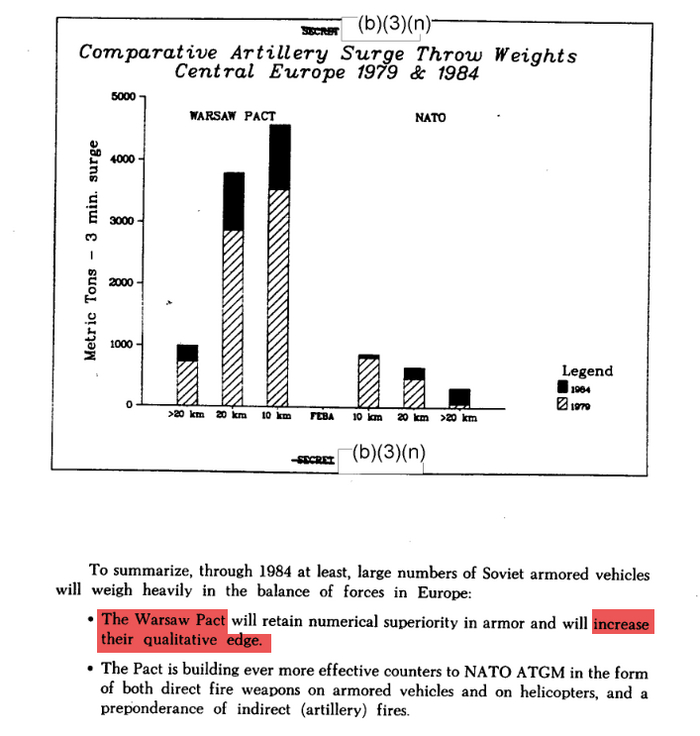

НАТО и Варшавский договор:

На приведённом графике показана оценка США из доклада «Баланс сил в Европе 1981». Согласно этой оценке, Варшавский договор превосходил НАТО практически по всем показателям, особенно по количеству танков. График показывает нехватку вертолётов у СССР, что несколько сбивает с толку. Возможно, это связано с нехваткой разведданных, поскольку Ми-8 — самый массовый вертолёт в истории, и в 1981 году в эксплуатации находилось явно более 1 000 таких машин. Возможно, транспортные вертолёты не учитывались, так как входили в особые подразделения. Я точно не знаю.

Что касается тактического ядерного оружия, важно учитывать, что большая часть арсенала НАТО состояла из артиллерийских снарядов малой мощности, которые были практически бесполезны. В то же время СССР имел шестикратное превосходство по количеству тактических ракет.

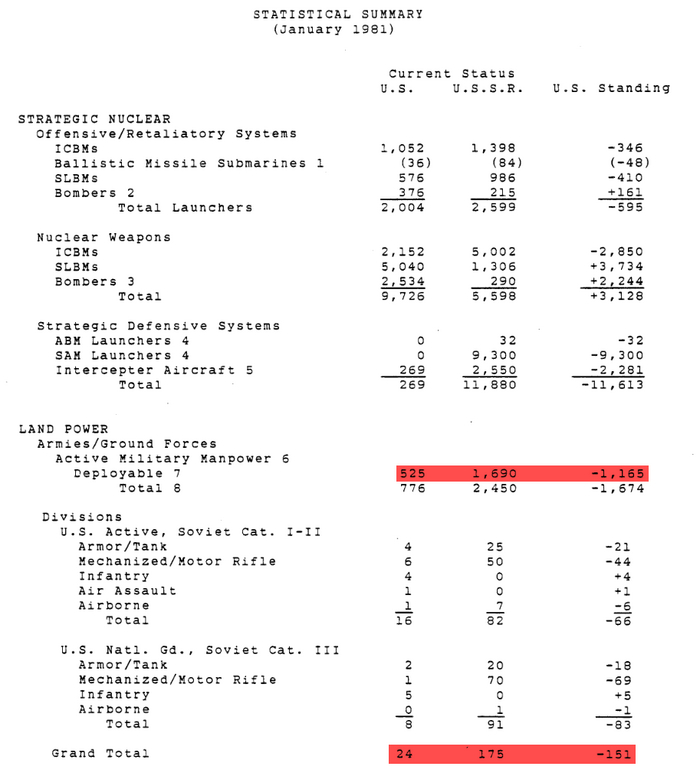

Сравнение США и СССР по численности вооружений:

Как видно из данных, Советский Союз обладал большим числом межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и более чем в два раза превосходил США по количеству атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). В целом, СССР имел на 23% больше боевых носителей, чем США, а доля устаревших бомбардировщиков в советском арсенале была ниже.

Можно также заметить, что СССР обладал значительно большим количеством ядерных боезарядов для МБР, в то время как США имели множество ядерных боеприпасов для авиации и ракет малой дальности, но далеко не все могли быть оперативно применены.

Но, пожалуй, самым тревожным для США было десятикратное превосходство СССР по числу истребителей-перехватчиков, а также наличие полноценной системы противоракетной обороны, в то время как у США не было ничего подобного. Думаю, этого достаточно по ядерному вооружению.

Сухопутные войска:

Красным цветом выделены различия в численности боевого состава. На каждую американскую танковую дивизию приходилось 6,25 советских. На каждую американскую механизированную дивизию — 8,3 советских. Общий баланс передовых дивизий был 5,1 к 1 в пользу СССР. При этом 4 американские дивизии были пехотными без бронетехники. В резерве США находилось всего 8 дивизий, а у СССР — 91. С учётом резервов соотношение возрастает до 7,3 к 1 в пользу Советского Союза.

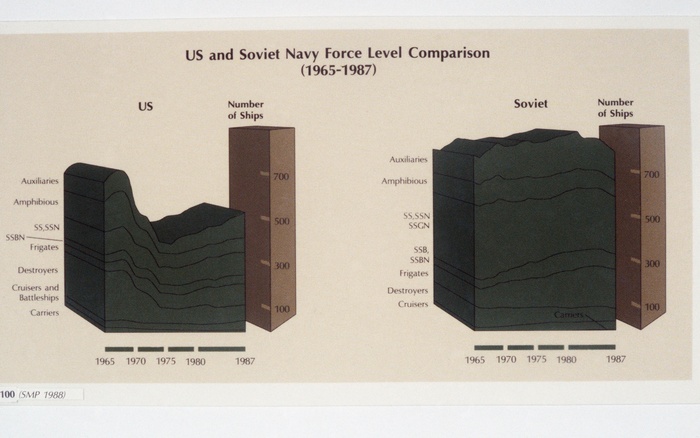

Военно-морские силы:

Как видно, советский флот был далеко не малым. У него была иная доктрина, чем у США: СССР делал ставку на ракетные корабли с дальнобойными и высокотехнологичными ракетами. Советские ракеты зачастую были сверхзвуковыми и оснащались кумулятивными боеголовками, способными пробивать корабельную броню насквозь. Флот СССР также включал более 1 000 самолётов, из которых 600 были бомбардировщиками, включая Ту-22М — дальний сверхзвуковой носитель крылатых ракет. Вся авиация ВМС США включала только 700 самолётов-бомбардировщиков. Кроме того, у ВМС США вообще не было полноценных воздушных противокорабельных ракет. Лучшие американские самолёты того времени, такие как F-14 Tomcat, почти не имели возможностей для нанесения ударов по кораблям. Таким образом, авианосцы США в 1981 году имели бы крайне ограниченную ценность в морском бою против крылатых ракет, запускаемых на дальности более 300 км, поскольку американские самолёты должны были бы входить в зону визуального контакта для бомбометания.

Военно-воздушные силы:

Введите описание к изображению (не обязательно)

В сфере авиации США также значительно уступали СССР по численности сновным самолётом ВВС США всё ещё оставался F-4 Phantom, в то время как F-15 и F-16 только начинали поступать на вооружение. СССР в основном использовал МиГ-23, но также имел превосходный МиГ-31, не имеющий аналогов в то время, способный поражать цели на дальности, недоступной для любого другого истребитель. Хотя F-15 был лучшим самолётом ближнего боя, советские МиГ-29 и Су-27 ещё не были развёрнуты. Советское превосходство в воздухе усиливалось развитой сетью ПВО. СССР имел мобильные комплексы ПВО большой дальности, такие как С-300, которые остаются грозной системой даже сегодня. США, напротив, не имели мобильных ЗРК дальнего радиуса действия и обладали слабой системой ПВО ближнего боя.

Соотношение вооружений:

СССР превосходил США практически во всех аспектах, а по некоторым критическим направлениям — в разы.

Хотя численность войск НАТО была сравнима с Варшавским договором, у СССР было значительно больше вооружений. Это означало, что советские войска не только превосходили численно, но и были гораздо лучше оснащены. У НАТО приходился 1 танк на 200 солдат. У СССР — 1 танк на 94 солдата, что означало более высокую степень механизации армии.

В советских войсках каждая передовая дивизия была полностью механизирована, каждый солдат передвигался на бронетехнике. СССР также обладал боевыми машинами пехоты (БМП), которые практически никто, кроме него, не использовал.

Качество техники:

Существует множество мифов о плохом качестве советской техники. Возможно, отдельные западные образцы были лучшими в своём классе, но если их выпускалось крайне мало, это не имело большого значения.

В войсках Варшавского договора каждый солдат был вооружён автоматом. Если бы НАТО мобилизовало свои силы, половине солдат пришлось бы идти в бой с винтовками времён Второй мировой войны.

В то время как почти все основные танки НАТО оснащались устаревшими нарезными пушками и стальными корпусами, СССР имел более 10 000 танков Т-64, Т-72 и Т-80 с композитной бронёй, лазерными дальномерами и автоматами заряжания. НАТО могло выставить менее 1 000 современных танков Leopard 2, M1 Abrams (105-мм) и Challenger.

Литература:

US intelligence and Soviet Armour 1980

Assessing the Conventional Balance in Europe 1989

FM100-2-3 1991

United States/Soviet Military Balance 1982

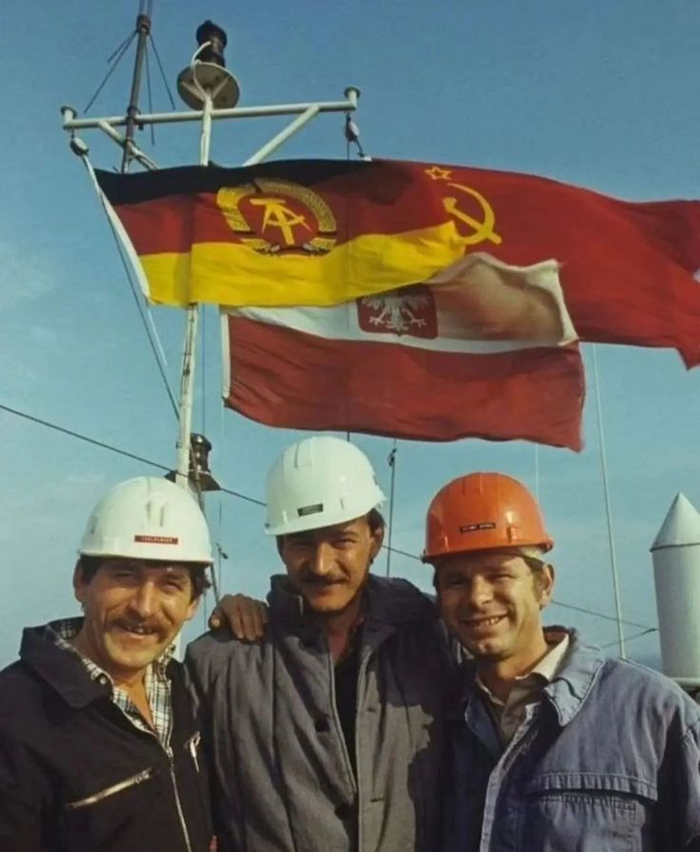

СССР - ПНР - ГДР

Ноябрь 1975 года. Советский, польский и немецкий (ГДР) рабочий, вместе работают на добыче нефти и газа в Балтийском море.

1948 — Skoda 1101 VO (bojovy Tudor)

Камрады моделисты-печатники и печатники-моделисты. Я снова рад вас приветствовать.

Сразу приношу извинения за то, что предыдущий пост пришлось удалить. Релиз модели v.2 отложили и любое упоминание о ней пока не к месту.

Но я подготовил вам свежее видео с предыдущей v.1 версией, и мне кажется оно не менее интересным. Там есть фиурки. А они оживляют любую модель (на мой субъективный взгляд).

Хотел ещё рассказать о модели более детально. Но всю эту скучную информацию пропущу. Типа размеры, кол-во деталей и пр. Это примерно всё видно и в ролике.

Из интересного расскажу что модель создавалась без схем, чертежей и прочего. Их просто не существует уже даже в архивах концерна Skoda. Дохрена фотографий , на которых автомобиль отличается от предыдущего (реплики). Привязка к реальной геометрии осуществлялась только по колесной базе и далее фотошоп и нейросести что-бы выйти на плоскость элемента кузова и что-бы зацепиться за него.

Вчера из Праги прислали сообщение из музея, что это самая точная и детализированная модель, которую они видели за всю историю музея.

p.s Фигурки делал не я. Версия автомобиля милицейская. 1950-1960+ годы.

Верными останемся! (1988)

Фильм призрак об уже несуществующей к этому времени социалистической солидарности с рефлексиями на тему репрессий. Полураспад советского кино.

Благодаря титанической работе Григория Пернавского по поиску и организации посмотрел удивительный фильм "Верными останемся" - фильм призрак, последняя коллаборация синематографов социалистических стран. Фильм, который вышел и пропал, который не спешит никто восстанавливать и размещать на трекерах.

Есть причина - фильм 1988 года, все трещит и разваливается, а где то в далёкой галактике делают фильм о социалистическом братстве явленном нам через призму интербригады. Чех, поляк, болгарка, венгр и русский отправляются в Барселону весело проведя перед этим время на конспиративной даче комбрига Лаптева(хе походу эту дачу потом снял Михалков в своих УтСо, не в архитектурном плане, а идеологическом). Еще раз, это 1988 год и решение показывать социалистическое братство через сталинские репрессии и сиськи героинь выглядит обоснованным текущим временем, но достаточно странным по смыслу. В лучших традициях фильмов-эпопей Озерова кино скачет по странам и эпохам, что твоя блоха. Польша, Чехия, Болгария, Советский Союз, Испания, Германия с 1937 по 1957 г. Огромное количество несвязанных эпизодов, необязательных сцен, провисаний и натянутых диалогов. Ну хорошо, может быть будут боевые сцены, всеж таки режиссер Малюков (Одиночное плавание, В зоне особого внимания), но нет и их нет, есть солдаты, оружие, танки, а сцен нет. Такое ощущение, что их тщательно оттуда вырезали. А, что хорошее есть в этом фильме? Так, про сиськи я уже говорил, ну и конечно актрисы очень мне понравилась болгарка Ваня Цветкова, великолепно отыграла свою роль совсем молоденькая Елена Яковлева. Неплохо выглядят венгерские сцены фильма, по сути, единственный экшн, где сами венгры впервые отрефлексировали события 1956 года, где эта тема была табу в их кинематографе и искусстве ну вот, пожалуй и все. Такой вот кусок породы не превратившийся в самородок. Курьез переходного периода представляющий культурологический ископаемый интерес. Спасибо Григорию за это. В любом случае, те полсотни человек, которые пришли на сеанс стали участниками тайной секты тех, кто видел нечто такое, что другие никогда больше не увидят или увидят это очень и очень не скоро!

Преданная армия

После объединения Германии сотни офицеров ГДР оказались брошены на произвол судьбы.

Старая уже фотография: ноябрь 1989-го, Берлинская стена, буквально оседланная многотысячной ликующей толпой. Грустные и растерянные лица только у группы людей на переднем плане – пограничников ГДР. Еще недавно грозные для врагов и справедливо осознававшие себя элитой страны, они в одночасье превратились в лишних на этом празднике статистов. Но и это было для них еще не самым страшным…

«Как-то случайно оказался в доме бывшего капитана Национальной народной армии (ННА) ГДР. Он окончил наше высшее военное училище, хорошего уровня программист, но вот уже три года мается без работы. А на шее семья: жена, двое детишек.

От него впервые я и услышал то, что суждено будет выслушать много раз.

– Вы нас предали… – скажет бывший капитан. Скажет спокойно, без надрыва, собрав волю в кулак.

Нет, он не был «политкомиссаром», не сотрудничал со «Штази» и тем не менее потерял все».

Это строки из книги полковника Михаила Болтунова «ЗГВ: Горькая дорога домой».

И далее автор обращается к себе и ко всем нам: «Значит, так и есть. Мы предали ГДР, ННА, этого капитана? Или это лишь эмоции обиженного человека?».

Проблема, впрочем, гораздо глубже: бросив на произвол судьбы солдат и офицеров нами же созданной армии, не предали ли мы тем самым и самих себя? И можно ли было сохранить ННА, пускай и под другим названием и с измененной организационной структурой, но в качестве верного союзника Москвы?

Разочарование и унижение

Итак, в 1990 году произошло объединение Германии, вызвавшее эйфорию со стороны и западных, и восточных немцев. Свершилось! Великая нация вновь обрела единство, рухнула наконец столь ненавистная Берлинская стена. Однако как это часто бывает, безудержная радость сменилась горьким разочарованием. Конечно, не для всех жителей Германии, нет. Большинство из них, как показывают социологические опросы, не сожалеют об объединении страны.

Разочарование затронуло главным образом некоторую часть жителей канувшей в Лету ГДР. Довольно быстро они осознали: произошел в сущности аншлюс – поглощение их Родины западным соседом.

В наибольшей же степени пострадал от этого офицерский и унтер-офицерский корпус бывшей ННА. Он не стал составной частью бундесвера, а был попросту распущен. Увольнению подверглись большинство бывших военнослужащих ГДР, включая генералов и полковников. При этом службу в ННА им не зачли ни за военный, ни за гражданский трудовой стаж. Те же, кому посчастливилось надеть форму недавних противников, оказались понижены в звании.

В результате восточногерманские офицеры вынуждены были часами простаивать в очередях на бирже труда и мыкаться в поисках работы – часто низкооплачиваемой и неквалифицированной.

И хуже того. В своей книге Михаил Болтунов приводит слова последнего министра обороны ГДР адмирала Теодора Хофмана: «С объединением Германии ННА была распущена. Многие профессиональные военнослужащие подверглись дискриминации».

Дискриминации, проще говоря – унижению. А иначе и быть не могло, ибо известная латинская пословица гласит: «Горе побежденным!». И горе вдвойне, если армия оказалась не сокрушенной в битве, а попросту преданной и собственным, и советским руководством.

Об этом прямо говорил в одном из интервью бывший главком ЗГВ генерал Матвей Бурлаков: «Горбачев и другие предали Союз». И не началось ли это предательство с предательства его верных союзников, обеспечивавших в том числе геополитическую безопасность СССР на западном направлении?

Впрочем, многие сочтут последнее утверждение спорным и отметят необратимость и даже стихийность процесса объединения двух Германий. Но дело не в том, что ФРГ и ГДР неизбежным образом должны были объединиться, а в том, как это могло произойти. И поглощение Западной Германией восточного соседа представляло собой далеко не единственный путь.

Какова была альтернатива, которая позволила бы офицерскому корпусу ННА занять достойное положение в новой Германии и остаться лояльным к СССР? И что более для нас важно: обладал ли Советский Союз реальными возможностями сохранить свое военно-политическое присутствие в Германии, не допустив расширения НАТО на восток? Для ответа на эти вопросы нам потребуется совершить небольшой исторический экскурс.

В 1949 году на карте появилась новая республика – ГДР. Она создавалась в качестве ответной меры на образование в американской, английской и французской оккупационных зонах ФРГ. Интересно, что Иосиф Сталин не стремился к созданию ГДР, выступив с инициативой объединения Германии, но при условии невступления ее в НАТО.

Однако бывшие союзники отказались. Предложения о возведении Берлинской стены поступали Сталину еще на исходе 40-х, но советский лидер отказался от этой идеи, посчитав ее дискредитирующей СССР в глазах мировой общественности.

Вспоминая историю рождения ГДР, следует также принимать во внимание и личность первого канцлера западногерманского государства Конрада Аденауэра, которого, по словам бывшего советского посла в ФРГ Владимира Семенова, «нельзя считать только политическим противником России. У него была иррациональная ненависть к русским».

Рождение и становление ННА

В этих условиях и при непосредственном участии СССР 18 января 1956 года была создана ННА, быстро превратившаяся в мощную силу. В свою очередь военно-морской флот ГДР стал самым боеспособным наряду с советским в Варшавском договоре.

Это не преувеличение, ибо в состав ГДР вошли прусские и саксонские земли, представлявшие некогда наиболее воинственные германские государства, обладавшие сильными армиями. Особенно это касается, конечно, пруссаков. Именно пруссаки и саксонцы составили основу офицерского корпуса сначала Германской империи, потом рейхсвера, затем вермахта и, наконец, ННА.

Традиционная немецкая дисциплина и любовь к военному делу, крепкие военные традиции прусского офицерства, богатый боевой опыт предыдущих поколений, помноженные на передовую военную технику и достижения советской военной мысли, делали армию ГДР несокрушимой силой в Европе.

Примечательно, что некоторым образом в ННА воплотились мечты наиболее дальновидных немецких и российских государственных деятелей на рубеже XIX–XX веков, мечтавших о военном союзе Российской и Германской империй.

Сила армии ГДР была в боевой подготовке ее личного состава, ибо численность ННА всегда оставалась сравнительно невысокой: на 1987 год она насчитывала в своих рядах 120 тысяч солдат и офицеров, уступая, скажем, народному Войску польскому – второй по численности армии после советской в Варшавском договоре.

Однако в случае военного конфликта с НАТО поляки должны были сражаться на второстепенных участках фронта – в Австрии и Дании. В свою очередь перед ННА ставились более серьезные задачи: драться на главном направлении – против войск, оперирующих с территории ФРГ, где был развернут первый эшелон сухопутных сил НАТО, то есть непосредственно бундесвер, а также наиболее боеспособные дивизии американцев, англичан и французов.

Доверяло советское руководство немецким братьям по оружию. И не напрасно. Командующий 3-й армий ЗГВ в ГДР и позже заместитель начальника штаба Группы советских войск в Германии генерал Валентин Варенников в своих воспоминаниях писал: «Национальная народная армия ГДР фактически на моих глазах выросла за 10–15 лет от нуля до грозной современной армии, оснащенной всем необходимым и способной действовать не хуже советских войск».

Эту точку зрения в сущности подтверждает и Матвей Бурлаков: «Пик холодной войны был в начале 80-х. Оставалось дать сигнал – и все бы ринулось. Все боеготово, снаряды в танках, осталось в ствол засунуть – и вперед. Все бы сожгли, все бы разрушили там у них. Военные объекты я имею в виду – не города. Я часто встречался с председателем военного комитета НАТО Клаусом Науманном. Он меня как-то спрашивает: «Я видел планы армии ГДР, которые вы утверждали. Почему вы не начали наступление?». Мы пытались эти планы собрать, но кто-то утаил, снял копии. И Науманн согласился с нашим расчетом, что мы должны быть на Ла-Манше в течение недели. Я говорю: «Мы же не агрессоры, зачем мы пойдем на вас? Мы всегда ждали, что вы первые начнете». Так объясняли им. Мы же не можем сказать, что мы первые должны были начать».

Обратим внимание: Науманн видел планы армии ГДР, танки которой одними из первых должны были достигнуть Ла-Манша и, по его признанию, им никто не смог бы эффективно помешать.

С точки зрения интеллектуальной подготовки личного состава ННА также стояла на высоком уровне: к середине 80-х в ее рядах 95 процентов офицерского корпуса имели высшее или среднее специальное образование, около 30 процентов офицеров окончили военные академии, 35 процентов – высшие военные училища.

Словом, на исходе 80-х армия ГДР была готова к любым испытаниям, но вот страна – нет. К сожалению, боевая мощь вооруженных сил не могла компенсировать социально-экономические проблемы, с которыми столкнулась ГДР к началу последней четверти XX столетия. Возглавивший в 1971 году страну Эрих Хонеккер ориентировался на советскую модель построения социализма, что его существенным образом отличало от многих лидеров других стран Восточной Европы.

Ключевая цель Хонеккера в социально-экономической сфере – улучшение благосостояния народа, в частности, за счет развития жилищного строительства, увеличения пенсий.

Увы, но благие начинания в данной области привели к снижению объемов инвестиций в развитие производства и обновление устаревшего оборудования, износ которого составлял 50 процентов в промышленности и 65 процентов в сельском хозяйстве. В целом восточногерманская экономика, как и советская, развивалась по экстенсивному пути.

Поражение без единого выстрела

Приход Михаила Горбачева к власти в 1985 году осложнил отношения двух стран – Хонеккер, будучи консерватором, негативно отнесся к перестройке. И это на фоне того, что в ГДР отношение к Горбачеву как инициатору реформ носило восторженный характер. Кроме того, на исходе 80-х начался массовый выезд граждан ГДР в ФРГ. Горбачев дал понять своему восточногерманскому коллеге, что советская помощь ГДР напрямую зависит от проведения Берлином реформ.

Дальнейшее хорошо известно: в 1989-м Хонеккер был снят со всех постов, через год произошло поглощение Западной Германией ГДР, а еще спустя год прекратил свое существование Советский Союз. Российское руководство поспешило вывести из Германии почти полумиллионную группировку, оснащенную 12 тысячами танков и бронемашин, что стало безусловным геополитическим и геостратегическим поражением и ускорило вступление вчерашних союзников СССР по Варшавскому договору в НАТО.

Но все это сухие строки о сравнительно недавно минувших событиях, за которыми драма тысяч офицеров ННА и их семей. С грустью в глазах и болью в сердце смотрели они на последний парад российских войск 31 августа 1994 года в Берлине. Преданные, униженные, никому не нужные, они стали свидетелями ухода некогда союзной армии, без единого выстрела проигравшей вместе с ними холодную войну.

И ведь всего за пять лет до этого Горбачев обещал не бросать ГДР на произвол судьбы. Имел ли советский лидер основания для подобных заявлений? С одной стороны, казалось бы, нет. Как мы уже отметили, в конце 80-х увеличился поток беженцев из ГДР в ФРГ. После смещения Хонеккера руководство ГДР не демонстрировало ни воли, ни решительности сохранить страну и предпринять для этого по-настоящему эффективные меры, которые позволили бы воссоединить Германию на равноправных основах. Декларативные заявления, не подкрепленные практическими шагами, в данном случае не в счет.

Но есть и другая сторона медали. По словам Болтунова, ни Франция, ни Великобритания не считали вопрос воссоединения Германии актуальным. Это и понятно: в Париже боялись сильной и единой Германии, менее чем за столетие два раза сокрушавшей военную мощь Франции. И разумеется, не в геополитических интересах Пятой республики было видеть у своих границ единую и сильную Германию.

В свою очередь британский премьер Маргарет Тэтчер придерживалась политической линии, направленной на сохранение баланса сил между НАТО и Варшавским договором, а также соблюдение условий Заключительного акта в Хельсинки, прав и ответственности четырех государств за послевоенную Германию.

На этом фоне не кажется случайным стремление Лондона развивать во второй половине 80-х культурные и экономические связи с ГДР, а когда стало очевидным, что объединение Германии неизбежно, британское руководство предложило растянуть этот процесс на 10–15 лет.

И пожалуй, самое главное: в деле сдерживания направленных на объединение Германии процессов английское руководство рассчитывало на поддержку Москвы и Парижа. И даже больше того: сам канцлер ФРГ Гельмут Коль изначально не являлся инициатором поглощения Западной Германией своего восточного соседа, а выступал за создание конфедерации, выдвинув для реализации своей идеи программу из десяти пунктов.

Таким образом, в 1990-м у Кремля и Берлина были все шансы воплотить в жизнь идею, некогда предложенную Сталиным: создание единой, но нейтральной и не являющейся членом НАТО Германии.

День Победы. Афтерпати

Чат GPT не принял промпт "советский, американский и британский солдат склонились в тройном армрестлинге над столом с картой Европы".

С русским солдатом промпт также был отбракован цензурной политикой нейросети ("policy restrictions"). Помогла только замена советского солдата французским с последующим восстановлением исторической правды в Фотошопе.