Microsoft против Google и Amazon, ядерный передел рынка, тату для мозгов | В цепких лапах

Microsoft против Google и Amazon, ядерный передел рынка, тату для мозгов | В цепких лапах

https://oper.ru/news/read.php?t=1051627174

00:00 Начало

00:28 Поворот в нанометровой гонке

01:58 Как подготовиться к Новому году

04:04 Татуировки для мозгов

06:00 Google ставит палки в колеса Microsoft

08:20 Широкий охват новых технологий

12:00 Чем заняты создатели нейросетей

14:00 Перспективы мирного атома

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/v_lapah_tattoo.mp3

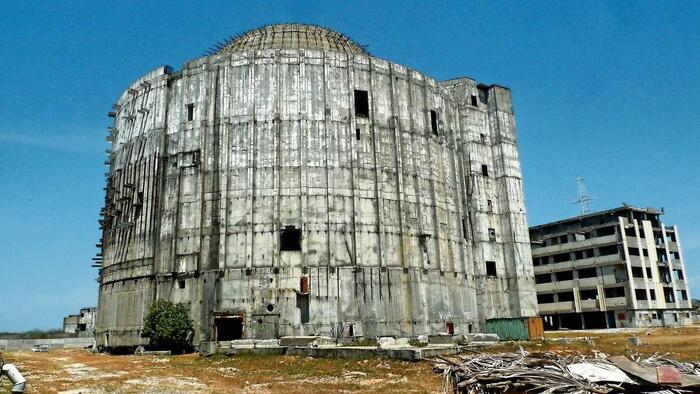

Атомный призрак СССР

АЭС Хурагуа — недостроенная атомная электростанция на Кубе в провинции Сьенфуэгос, в 200 км от Гаваны. Станция строилась по советскому проекту на основе четырех реакторов ВВЭР-440/318 мощностью 440 МВт. При успешном завершении строительства только первого энергоблока станции Куба смогла бы обеспечить более чем 15 % своих потребностей в электроэнергии.

Станцию начали возводить в 1983 году с планируемым сроком сдачи в эксплуатацию первого энергоблока через 10 лет. Строительство станции было прекращено в 1992 году, после распада СССР в высокой степени готовности 95—97%!

Куба не смогла понести оставшиеся минимальные расходы на завершение первого энергоблока и станция была законсервирована, а в 2000 году проект был окончательно отменен. Бетонные массивы незаконченных энергоблоков стоят сейчас довольно символичным памятником дружбе народов.

Больше интересных новостей из мира энергии и энергетики в телеграм-канале ЭнергетикУм

Ядерная программа Северной Кореи (КНДР) – Константин Асмолов | Корееведение | Научпоп

Какая у Северной Кореи ядерная программа? Сколько у неё ядерных ракет? Куда они могут долететь в случае возникновения конфликта? Как и почему КНДР обзавелась ядерным арсеналом? В каких ситуациях она может его применить?

Рассказывает Константин Асмолов, кореевед, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.

Изобретение и инновация (5)

Продолжаем знакомиться с книжкой Вацлава Смила.

Предыдущие части выложены в серии.

Атомная энергетика

От первой теоретической концепции до практического воплощения АЭС прошло всего 60 лет – весьма мало, если учесть сложность объекта. Ещё во время Второй мировой физики, работавшие в Манхэттенском проекте обсуждали возможность использования атомных реакторов для генерации электроэнергии. Они пришли к выводу, что это не окупится. Почему же Соединённые Штаты решили построить свою первую АЭС? Кого-то мучило чувство вины за Хиросиму. Были и опасения, что русские побьют Америку в мирном атоме. Смелую атомную программу приняла и Великобритания. Эйзенхауэр отказался плестись в стороне. Так что потребность в атомной энергетике была продиктована не экономикой, а политикой.

Проще всего это было сделать, взяв уже готовые реакторы для подводных лодок. Что и было сделано. 18 декабря 1957 года была запущена первая американская АЭС в Пенсильвании. После этого последовало ещё одно политическое решение: была снижена частная ответственность в случае аварии. Но лишь после того, как для строительства новой АЭС в Нью-Джерси посчитали, что урановый киловатт получится дешевле угольного, а также после массивного блэкаута на востоке США в конце 1965 года, дело пошло поживее. Помогли ограничения эмиссий от Конгресса в 1970 году, но ещё больше – нефтяной шок. В 1973 году было заказано 42 новых реактора. Рос консенсус, что не за горами эра реакторов на быстрых нейтронах. Дженерал Электрик прогнозировала, что к 1990 году будет остановлена вся тепловая энергетика, а к рубежу тысячелетий лишь малый процент электроэнергии будет вырабатываться не на быстрых нейтронах.

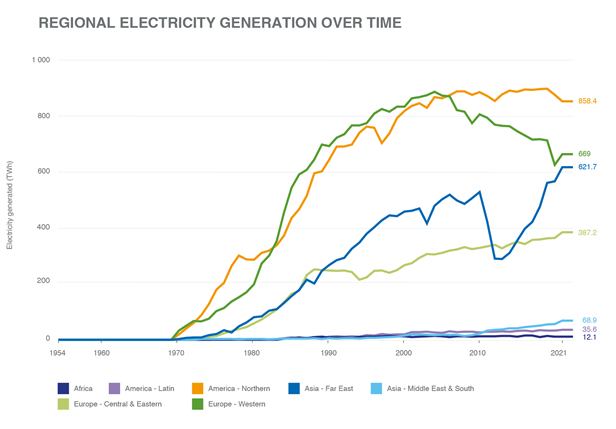

В том, что так не получилось, можно винить ряд обстоятельств, главными из которых являются выравнивание спроса на электроэнергию, более строгие требования к строительству новых объектов, трудности в проектировании реакторов, а также рост недоверия публики вследствие аварий на атомных электростанциях. Первый фактор – самый важный. Если до конца семидесятых спрос удваивался каждое десятилетие, то с 2010 по 2019 годы он не вырос вообще. Уже в тех же семидесятых отдельные заказы стали отменяться, а уж после инцидентов на Три Майл и в Чернобыле в Соединённых Штатах не заказали ни одного нового реактора. То, что достраивалось, значительно превышало первоначальные сметы. Впечатляющей иллюстрацией послужил коллапс Вашингтонской публичной системы энергоснабжения, где после почти пятикратного превышения сметы все строительные работы пришлось прекратить, что привело к крупнейшему муниципальному дефолту в истории страны. А реакторный бизнес фирмы Вестингхаус недавно обанкротился уже во второй раз.

В 1999 году подсчитали, что невыполненные обещания американской атомной индустрии влетели американскому налогоплательщику в полторы сотни миллиардов. С альтернативными расходами будет уже в районе триллиона. И это ещё без учёта расходов на вывод из эксплуатации реакторов и хранение радиоактивных отходов.

В мировом масштабе тоже можно наблюдать долгую стагнацию на фоне отсутствия новых заказов из развитых стран Запада и вывода из эксплуатации отработавших своё реакторов во всём мире. В 2020 году мы имеем 443 работающих реактора, которые вырабатывают всего на 6% энергии больше, чем 30 лет назад. Согласно самым оптимистическим прогнозам, ввод новых реакторов в строй всего лишь компенсирует остановку старых.

Нормой стало снижение атомной генерации. Особенно это касается Европы, где ряд стран вообще не построили ни одной станции, а Германия и Швеция остановили то, что было. Самой продвинутой страной является Франция, но и там последний реактор был заказан в далёком 1991 году. Советская атомная программа продолжала воплощаться в России, но к 2020 году мирный атом давал лишь 21% электроэнергии страны. Бедная энергоресурсами Япония получала 30%, но после Фукусимы свалилась до 5%.

А что же быстрые нейтроны? Этот проект базировался на нескольких ошибочных предположениях. На деле в мире оказалось достаточно урана-235, плюс технические проблемы, плюс тупо дорого. Особенно дорого выделять плутоний из отработанного топлива. Американцы бросили свой проект в 1983 году после того, как истратили 8 миллиардов. Французы закрыли свой реактор в 1998 году. Японцы отказались в 1995 году после утечки 650 килограммов жидкого натрия. И всюду – убытки, сумма которых для всего мира потянет на добрую сотню миллиардов.

К концу восьмидесятых стало также ясно, что вторая ядерная эра с маленькими недорогими и безопасными реакторами так скоро не наступит. Даже в свете грядущей декарбонизации мало кто связывает надежды со старым добрым мирным атомом настолько, чтобы иметь твёрдые намерения ускорить построение АЭС. С начала текущего десятилетия нас непрестанно бомбардируют планами построения всё новых маленьких модульных установок мощностью до 300 мегаватт. Некоторые проекты возвращаются к использованию расплавленных солей. Есть стартапы, занимающиеся микрореакторами мощностью всего в полтора мегаватта. На основании опыта с прошлыми подобными обещаниями автор сохраняет свой скептицизм на этот счёт. Работающих прототипов будет явно меньше, чем проектов, а до коммерческого применения дойдёт ещё меньше, если дойдёт вообще. В любом случае, на данный момент ни одна страна не имеет проработанной программы на этот счёт.

В истории невыполненных обещаний ядерки мы не можем ссылаться на изначальное неведение. Большинство проблем, начиная с плохой окупаемости и заканчивая рисками, было известно с самого начала. Если бы мирным атомом занимались более осмотрительно, наломали бы меньше дров и потеряли бы меньше средств. Судьбу атомной энергетики автор описывает оксюмороном «успешная неудача». Новую эпоху пришлось долго ждать, удовольствовавшись лишь скромным продвижением. 10% глобальной генерации – это много или мало? Кто-то, особенно развитые страны, получил большую пользу от своих высоко нагруженных реакторов, работающих безопасно и без парниковых выхлопов. В наше время в пользу мирного атома работают два мощных стимула: необходимость декарбонизации и снижение зависимости Европы от российских энергоносителей. Франция собирается построить 14 новых реакторов к 2050 году, а Германия... остановила всё, что имеет. В стране не хватает энергии после отказа от российского газа, но зелёные фанатики в правительстве предпочли снова запустить остановленные угольные ТЭС. В США и Японии тоже не спешат разворачивать многочисленные модульные реакторы. Реальность снова разочаровывает нас на фоне больших обещаний.

Вацлав давно является скептиком мирного атома, наверное, поэтому он предпочитает не рассказывать о прогрессе России и других стран БРИКС в теме быстрых нейтронов. Я согласен с ним, что атомная энергия сравнительно дорога, но где альтернативы при декарбонизации? Их нет. Пусть мирному атому пока не быть лидером на рынке, тем не менее, его вклад в электрогенерацию превосходит суммарный от солнца и ветра . Есть страны, которые отказываются от АЭС, но есть и те, кто строит их вновь. Поэтому я бы не стал писать в этой связи о неоправданных надеждах.