Серия «Цитаты»

Как Зигмунд Фрейд трактовал игровую зависимость Достоевского, которая подчинила себе всю его жизнь?

Согласно трактовке (весьма спорной) Зигмунда Фрейда, личность Достоевского складывалась из 4-х граней: художника, моралиста, грешника и невротика. Больше всего Фрейда интересовала последняя ипостась Федора Михайловича.

Согласно Фрейду, невроз Достоевского наиболее ярко проявлялся в эпилептических припадках и в виде игровой зависимости. В своем эссе «Достоевский и отцеубийство» (Dostojewski und die Vatertötung, 1928) Фрейд пишет следующее:

Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, нашло конкретную замену в обремененности долгами. (...) Он не успокаивался, пока не терял всего. Игра была для него также средством самонаказания. Несчетное количество раз давал он молодой жене слово или честное слово больше не играть или не играть в этот день, и он нарушал это слово, как она рассказывает, почти всегда. Если он своими проигрышами доводил себя и ее до крайне бедственного положения, это служило для него еще одним патологическим удовлетворением. Он мог перед нею поносить и унижать себя, просить ее презирать его, раскаиваться в том, что она вышла замуж за него, старого грешника, – и после всей этой разгрузки совести на следующий день игра начиналась снова. И молодая жена привыкла к этому циклу, так как заметила, что то, от чего в действительности только и можно было ожидать спасения, – писательство, – никогда не продвигалось вперед лучше, чем после потери всего и закладывания последнего имущества. Связи всего этого она, конечно, не понимала. Когда его чувство вины было удовлетворено наказаниями, к которым он сам себя приговорил, тогда исчезала затрудненность в работе, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху.

Текст «Достоевский и отцеубийство» целиком можно прочитать тут. В 1928 году это эссе было выпущено в качестве предисловия к новому немецкому изданию «Братьев Карамазовых».

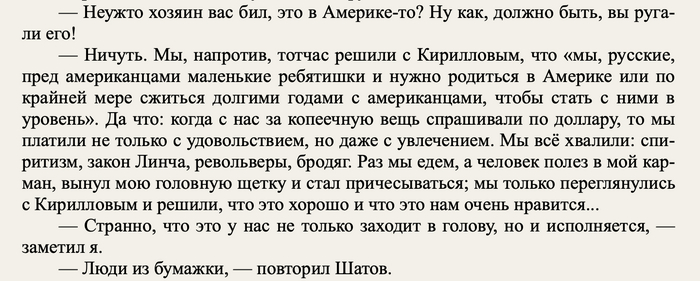

Как Белинский обвинял Гоголя в том, что тот за 5 лет эмиграции перестал понимать Россию1

...Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далёка, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом прекрасном далёке живёте совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение.

Это отрывки из письма, написанного 15 июля 1847 года. У письма интересная судьба. За его распространение и публичное чтение поплатился в том числе Достоевский в составе сообщества «петрашевцев» (ну, вы помните, постоял под дулами и съездил на каторгу).

По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! (...) Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем ещё много суеверия, но нет и следа религиозности. (...) Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нём даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною аскетическою созерцательностию — ничего не доказывают.

Полиция преследовала за распространение письма до 1914 года. А в советское время текст письма вошел в школьную программу.