Перевозка павших вождей: Mos Teutonicus, или Как благородные кости возвращались домой

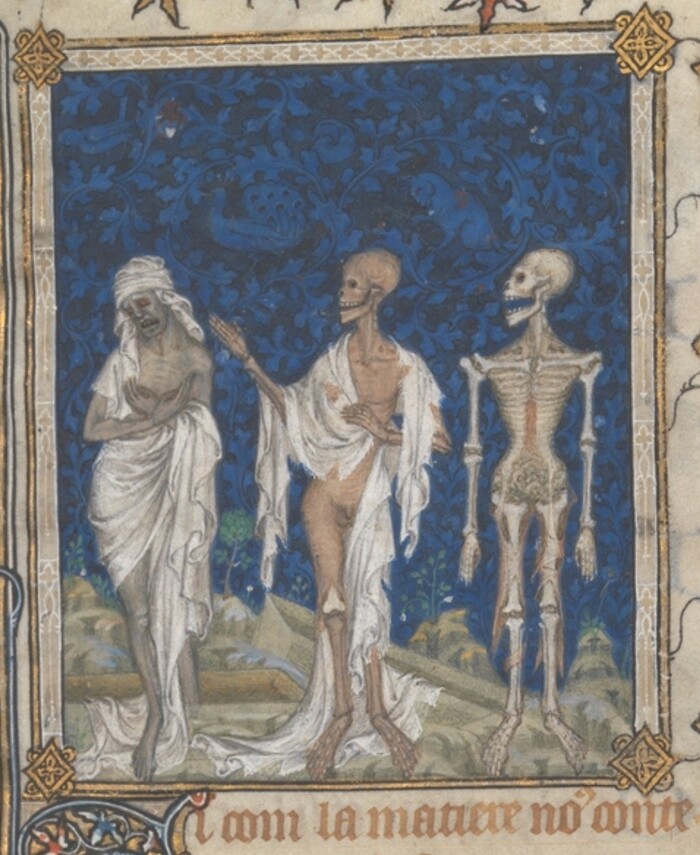

Смерть, благочестие и… логистика в эпоху Крестовых походов

Представьте себе: 1095 год. Папа Урбан II на Клермонском соборе бросает клич, и вот уже вся Европа охвачена священным порывом. Рыцари, сверкая доспехами (по крайней мере, в начале пути), знать, солдаты и даже простые паломники, полные веры (и, возможно, жажды приключений), устремляются к далёкой Святой Земле. Крестовые походы! Звучит героически. Иерусалим взят в 1099 году – слава и триумф! Но за блеском побед скрывалась куда более прозаичная и мрачная реальность: смерть. Она косила ряды крестоносцев с удручающим постоянством. И дело было не только в блеске сарацинских сабель. Болезни, неведомые европейскому организму, изнуряющая жара, голод, тяготы бесконечного пути через враждебные земли – всё это собирало свою обильную жатву.

Особенно остро вставал вопрос, когда в этих далёких, пыльных краях испускал дух какой-нибудь знатный лорд, граф или герцог. Средневековая аристократия была одержима идеей правильного упокоения. Умереть – полбеды, надо ещё быть похороненным как следует! Только в освящённой земле, под сенью родового замка или в любимом фамильном аббатстве, где монахи будут веками молиться за твою грешную душу. Мысль о том, чтобы кости благородного рыцаря навсегда остались гнить где-то в «неверной» земле, под палящим солнцем Палестины, казалась не просто неприемлемой – кощунственной! Это был кошмар, подрывающий сами основы феодального миропорядка и загробного благополучия.

Но как, скажите на милость, доставить тело, скажем, из Антиохии в Баварию? Путешествие, которое и для живого-то было подвигом, для мёртвого превращалось в логистический апокалипсис. Месяцы пути по разбитым дорогам, через горы и моря, под вечно палящим солнцем или проливными дождями. А главное – неумолимое тление. Жаркий климат Средиземноморья и Ближнего Востока делал своё чёрное дело быстро и беспощадно. Перевозить разлагающийся труп, источающий зловоние и привлекающий тучи мух, было не просто трудно – это было антисанитарно, опасно и, скажем прямо, крайне неприятно для всех участников процессии.

И вот тут, на стыке благородного стремления к родному погосту и суровой, дурно пахнущей реальности, родилось решение. Решение специфическое, мрачноватое, но до гениальности практичное: mos Teutonicus, «германский обычай». По сути, это был средневековый «набор для транспортировки VIP-покойника», позволявший доставить самое главное – кости – домой, в целости и относительной чистоте.

Сегодня мы погрузимся в детали этой удивительной практики. Мы разберём по косточкам (та-дам!) сам mos Teutonicus: что это, как это делали, почему знатные господа шли на такое. Оценим и другие погребальные причуды эпохи, вроде моды на похороны сердца отдельно от тела. Узнаем, почему Папа Римский в итоге ополчился на этот обычай, и какие ещё способы существовали, чтобы вернуть останки героя на родину. Готовьтесь, будет немного жутко, но познавательно.

Mos Teutonicus: германская смекалка на службе у смерти

Mos Teutonicus. Звучит солидно, по-латыни. «Германский обычай». Посмертная процедура, придуманная (или, по крайней мере, активно используемая) для того, чтобы благородные господа и дамы, почившие в бозе где-нибудь на краю света, всё-таки могли обрести последний покой под сенью родных дубов. Иногда, правда, проскальзывало и другое название – mos Gallicus, «галльский обычай», намекая, что не одни лишь суровые тевтоны прибегали к этому методу, ведь удобство – оно интернационально.

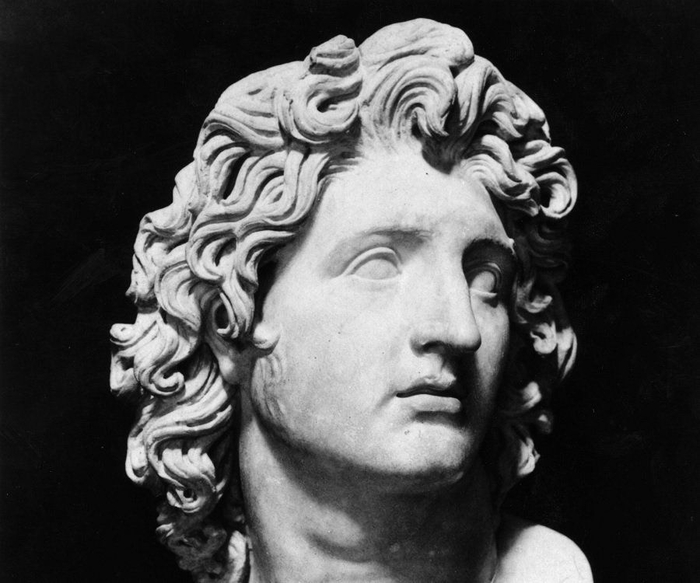

Авторство термина приписывают некоему Бонкомпаньо да Синья, флорентийскому эрудиту XIII века. Именно он, наблюдая за возвращающимися (вернее, за тем, что от них возвращалось) из походов немецкими рыцарями, связал эту практику именно с ними. Его описание, впрочем, попахивает лёгким итальянским снобизмом. Он ставит mos Teutonicus в один ряд с погребальными ритуалами других народов, но как бы намекает: ну, знаете, эти северные варвары… расчленяют своих героев, варят в котлах… не то чтобы очень изысканно. Вот его слова на языке Цицерона: “Teutonici autem eviscerant corpora excellentium virorum... et reliqua membra tamdiu faciunt in caldariis decoqui, donec tota caro... ab ossibus separantur, et postmodum eadem ossa, in odorifero vino lota et aspersa pigmentis, ad patriam suam deportant.” («Германцы же потрошат тела своих выдающихся мужей… а остальные части тела долго варят в котлах, пока вся плоть… не отделится от костей, и затем эти самые кости, омытые благовонным вином и посыпанные пряностями, перевозят обратно на свою родину».) Чувствуете? Итальянцы, сами не чуждые анатомических вскрытий в научных целях, кажется, находили погребальное расчленение и варку несколько… rustico. То, что для северного барона было суровой необходимостью, продиктованной тысячами километров пути, для утончённого флорентийца выглядело актом диковатым. Разные культуры – разные взгляды на то, как достойно отправить предка к праотцам.

Итак, как же выглядел этот процесс? Представим себе полевой лагерь где-нибудь под стенами Акры или на пыльных равнинах Туниса (да, крестоносцы забрались и туда). Умер знатный граф. Скорбь, молитвы… а затем за дело берутся специалисты. Сначала производилась эвисцерация: всё мягкое, нежное и быстропортящееся – сердце, печень, кишечник и прочее содержимое брюшной и грудной полостей – безжалостно удалялось, ведь без этого этапа дальнейшее было бы просто невыносимо. Затем, поскольку целый труп в котёл не поместится, да и вариться будет неравномерно, тело аккуратно (или не очень) расчленяли. Руки, ноги, голова – всё отделялось для удобства дальнейшей обработки, представляя собой картину не для слабонервных, но цель оправдывала средства.

После этого части тела отправлялись в большой котёл для варки, или экскарнации. Бульоном могла служить вода, но часто использовали вино или уксус – для лучшей дезинфекции и, возможно, для придания костям особого аромата. Процесс был долгим, требуя несколько часов кипения, пока плоть, хрящи и сухожилия не становились достаточно мягкими, чтобы легко отделиться от костей. Можно представить себе этот лагерный костёр, над которым в огромном котле булькают останки благородного рыцаря – поистине готическая романтика! Когда варка была окончена, наступал этап финальной зачистки: кости извлекали и тщательно очищали от последних приставших кусочков плоти, возможно, даже скоблили их ножами, стремясь к идеально чистому, белому скелету. Оставался вопрос: что же делать с отделённой плотью и органами, этими «излишками»? Их могли просто похоронить тут же, на месте. Иногда, если очень хотелось сохранить всего покойника, эти мягкие ткани могли засолить (подобно ветчине!) и тоже упаковать для транспортировки, создавая этакий «полный комплект».

Чистый скелет – это уже было полдела, но и его нужно было подготовить к долгому путешествию. Сначала кости тщательно промывали, причём часто не просто водой, а «благовонным вином». Затем следовала ароматизация: кости посыпали дорогими пряностями и специями или сбрызгивали духами. Это делалось как для маскировки любого намёка на неприятный запах, так и для демонстрации статуса – мол, даже кости нашего господина пахнут корицей и ладаном! Наконец, подготовленные кости – лёгкие, чистые, благоухающие – бережно заворачивали в дорогие ткани или шкуры, укладывали в ящик или мешок и отправляли в долгий путь домой. Там их ждала торжественная встреча и последнее пристанище в фамильном склепе. Да, процесс выглядит брутально. Но сквозь эту жутковатую прагматичность проглядывает отчаянное желание сохранить связь с усопшим, уважить его память и выполнить священный долг – вернуть его прах (вернее, кости) родной земле.

Зачем такие сложности? Логика Mos Teutonicus

Почему же европейская элита прибегала к столь… экстравагантному методу? Не проще ли было оставить тело там, где оно упало? Нет, не проще. И на то были веские причины – целый коктейль из логистики, веры, культуры и даже экономики.

Главная причина крылась в прагматизме чистой воды (и кипящих котлов), продиктованном географией и биологией. Расстояния были колоссальны – только представьте путь из Иерусалима в Кёльн! Это месяцы пути, а тело, увы, не вечно, особенно в жарком климате. Разложение шло стремительно, превращая благородного покойника в источник заразы и невыносимого смрада. Перевозить такой «груз» было физически тяжело, опасно для здоровья сопровождающих и просто омерзительно. Mos Teutonicus решал все эти проблемы одним махом (и несколькими часами варки). Скелет в этом отношении был идеален: гигиеничен, так как не подвержен гниению и не распространяет заразу; лёгок, ведь кости весят несравнимо меньше целого тела; и компактен, что позволяло упаковать его куда аккуратнее.

Но дело было не только в удобстве, важную роль играли духовные скрепы и культурные коды. Глубоко в сознании средневекового аристократа сидела мысль: похороненным нужно быть дома, в своей земле, освящённой, родной. Умереть в походе за веру – почётно, но остаться лежать в земле «неверных» – немыслимо! Mos Teutonicus был единственным способом гарантировать возвращение на родину хотя бы в виде костей. К тому же, отношение к тлению было особым: физическое разложение ассоциировалось с грехом, тогда как идеалом были нетленные мощи святых. Обработка тела, удаление гниющей плоти – это была своего рода попытка имитировать святость, представить тело если не нетленным, то хотя бы избавленным от самых отталкивающих признаков распада, что придавало процессу некую иллюзию контроля над смертью. Существовал и ещё один теологический нюанс: Церковь запрещала кремацию, так как считалось, что сжигание уничтожает тело для будущего Воскресения. А вот mos Teutonicus – другое дело! Кости-то, основа скелета, сохранялись, а значит, и для Воскресения, когда наступит конец времён, материал оставался цел. Это был хитроумный компромисс между церковным каноном и жизненной необходимостью.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и экономику загробной логистики. Сложное бальзамирование по египетскому образцу, хоть и было известно, стоило баснословных сумм, и не каждый барон мог себе позволить такую роскошь. А вот mos Teutonicus, требующий лишь котёл, дрова, немного вина и специй, был куда демократичнее по цене, что делало его доступным для более широкого круга знати.

Так что «германский обычай» был не просто варварством, а сложным, многослойным решением. Это был ответ средневековой элиты на вызовы времени: огромные расстояния, суровый климат, религиозные догмы и неумолимые законы природы, прагматизм, доведённый до крайней точки, но облечённый в ритуальную форму. А почему именно немцы так прославились этим методом? Возможно, они просто чаще других попадались на глаза наблюдательным итальянцам, или, может, их практичность и упорство в достижении цели (даже если цель – доставка костей) были особенно заметны. Англичане и французы, как мы увидим, предпочитали другие, более «элегантные» (но не менее жуткие) методы. Вероятно, дело было в традициях: если французы и англичане любили хоронить сердце отдельно от тела (что удобнее при бальзамировании), то немцы ставили на кон всё – лишь бы весь скелет вернулся домой, ведь целостность костяка для Воскресения на родной земле была для них главным.

Немецкий патент? Распространение, вариации и жуткие соседи

Несмотря на прочно приклеившееся название «германский обычай», не стоит думать, что только суровые тевтоны практиковали варку своих усопших вождей. Нет, этот метод оказался настолько удобен, что его с удовольствием (если это слово здесь уместно) переняли и другие народы, ведь логистические проблемы-то были общими! Среди тех, чьи останки прошли через «негерманское» использование mos Teutonicus, были весьма именитые персоны. Например, Людовик IX Святой, король Франции, погибший от дизентерии в Тунисе в 1270-м. Да-да, тело святого короля было сварено по «германскому» рецепту, чтобы доставить его кости в королевскую усыпальницу Сен-Дени (сердце, правда, оставили на Сицилии). К ним же относится и Генрих Алеманский, английский принц, племянник короля, убитый в Италии: его плоть похоронили там же, а вот кости отправили в Англию, в аббатство Хейлс, тогда как сердце удостоилось золотого кубка в Вестминстерском аббатстве.

Также известен случай великого философа и богослова Фомы Аквинского, умершего в Италии по дороге на собор: его тело тоже подвергли варке – не только для перевозки, но и потому, что его уже при жизни считали святым, а кости святых – это же реликвии, и их удобнее делить и раздавать, когда они чистые. И, конечно, император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, утонувший в реке в Малой Азии, стал классическим примером mos Teutonicus: внутренности – в Тарс, плоть – в Антиохию, кости – в Тир (хотя мечтали довезти до Иерусалима). Список можно продолжать, включая других императоров, австрийских и габсбургских герцогов. Так что, скорее всего, «германским» обычай назвали просто потому, что немцы были первыми или самыми заметными его адептами в глазах хронистов, а так – метод оказался востребован по всей Европе.

Параллельно с mos Teutonicus (а иногда и как его часть) существовала другая интересная практика, настоящая мода на «расчленёнку»: отдельное захоронение сердца, а порой и других внутренностей. Мотивы для такого разделения тела были разнообразны. Во-первых, играла роль практичность: как мы помним, потрошение часто было первым шагом и при mos Teutonicus, и при бальзамировании, и раз уж сердце всё равно извлекли, то перевезти его, маленькое, в ларце или сосуде было куда проще, чем целое тело. Во-вторых, огромную роль играл символизм: сердце считалось вместилищем души, храбрости, любви и веры, поэтому похоронить его в особо святом или дорогом покойнику месте (например, в любимом соборе) считалось актом особого благочестия – за такое сердце и молиться будут усерднее!

В-третьих, нельзя забывать о политике и статусе: множественное захоронение стало фишкой элиты, особенно во Франции и Англии, позволяя «присутствовать» сразу в нескольких важных местах, укреплять связи с разными монастырями или городами, демонстрировать своё влияние и щедрость. Король мог завещать тело одному аббатству, сердце – другому, а внутренности – третьему, чем не способ распределить королевскую милость посмертно? Примеров такой практики масса: Ричард Львиное Сердце (тело в Фонтевро, сердце в Руане), Роберт Брюс Шотландский (тело в Данфермлине, сердце упокоилось в Мелроузе), королева Элеонора Кастильская (тело, сердце и внутренности – в трёх разных местах!). Даже у епископов Вюрцбурга была традиция отправлять свои сердца в монастырь Эбрах – этакий «сердечный» оброк. Хотя извлечение органов было частью и mos Teutonicus, сама церемониальная практика отдельного захоронения сердца была больше связана с бальзамированием, которое предпочитали как раз англичане и французы.

Итак, у средневековой элиты в этой битве технологий было два основных способа вернуть тело домой издалека: варка (mos Teutonicus) и бальзамирование (консервация). Первая была идеальна для доставки костей на очень большие расстояния, особенно в жарком климате, считалась относительно гигиеничной и экономичной, и пользовалась популярностью у немцев и других прагматиков. Вторая же позволяла сохранить некое подобие тела для церемоний прощания, была предпочтительна для умеренных дистанций и множественных захоронений, но стоила дороже и была фаворитом у англичан и французов, ценивших пышные ритуалы и возможность разделить останки. Разделение тела на части – кости, сердце, плоть – было не просто технической необходимостью, а отражением целой системы ценностей: кости важны для Воскресения, сердце – символ души, а плоть – бренна и быстро портится. Таким образом, логистические трудности превратились в возможность для сложной, многоуровневой игры со смертью, памятью и статусом.

Папа сказал «Фу!»: булла De Sepulturis

Но не всем нравились эти кулинарные эксперименты над останками знати. В конце концов, возмутился и сам глава Католической церкви. Папа Бонифаций VIII, личность властная и решительная, под конец XIII века издал буллу (то есть папский указ) De Sepulturis, или Detestandae feritatis («Отвратительной жестокости»). Документ этот прямым текстом запрещал mos Teutonicus. Папа не стеснялся в выражениях, называя практику «отвратительным обычаем», «мерзким варварством» и «ужасным ритуалом»! Тех, кто посмеет расчленять и варить покойников (или завещает сделать это с собой), ждало автоматическое отлучение от церкви – серьёзная угроза по тем временам! Папа окрестил эту практику mos horribilis – «ужасный обычай».

Почему же Папе так не понравился этот метод? Причины были как эстетико-теологические, так и догматические. Говорят, Бонифаций VIII был большим ценителем телесной целостности, и сама идея, что тело, созданное по образу Божьему, рубят на куски и варят, как говядину для супа, казалась ему кощунственной и попросту отвратительной. Кроме того, хотя mos Teutonicus и сохранял кости, сам процесс разделения тела на части мог показаться Папе подрывающим веру в догму о Воскресении, согласно которой в Судный день все воскреснут целыми. Возникал неудобный вопрос: как Бог соберёт этот «конструктор»? Лучше было не рисковать. Возможно, здесь была и попытка борьбы с «варварством»: стремление привить пастве более «цивилизованные» (с точки зрения Рима) нравы и искоренить обычай, который казался пережитком языческих времён.

Однако важно понимать реальный эффект и сферу действия этой буллы. Во-первых, науку она не трогала: запрет касался именно погребальной варки, а не анатомических вскрытий для медицинских или научных целей, хотя, возможно, некоторые анатомы после этого и стали работать с большей опаской. Во-вторых, эффект был не мгновенным: знатные господа не сразу отказались от удобного обычая. Кто-то получал специальные папские разрешения (по слухам, тот же французский король Филипп Красивый выхлопотал себе такое), кто-то просто игнорировал запрет, а бальзамирование с потрошением вообще продолжалось как ни в чём не бывало.

Но в целом, булла Бонифация VIII стала началом конца для mos Teutonicus, и к XV веку он практически сошёл на нет, уступив место другим методам. Что касается слухов об отмене запрета Папой Климентом VI полвека спустя, то серьёзные исторические источники этого не подтверждают, так что, скорее всего, запрет Бонифация так и остался в силе, в отличие от некоторых других его булл, отозванных под давлением французского короля Климентом V. Таким образом, булла Бонифация VIII стала ярким примером столкновения укоренившейся практики, продиктованной суровой необходимостью, и меняющихся теологических и эстетических взглядов церковной верхушки – попыткой насадить идеал сверху, столкнувшейся с прагматизмом снизу.

Альтернативы варке: бальзам, уксус и просто могила

Если не варить, то что? Какие ещё варианты были у средневековой элиты, чтобы решить проблему транспортировки или сохранения тела, кроме mos Teutonicus?

Главным конкурентом был метод бальзамирования. Этот процесс также включал потрошение, но затем полости тела и саму кожу обрабатывали консервантами: солью, травами, специями, вином, уксусом, смолами. Целью было максимально замедлить разложение и сохранить некое подобие прижизненного облика, что особенно ценили англичане и французы. Такой метод позволял устраивать пышные, долгие церемонии прощания, где тело выглядело (относительно) пристойно. К тому же, извлечённые органы было удобно хоронить отдельно, что соответствовало их традициям. Однако у этого способа был существенный минус – цена: бальзамирование было удовольствием для самых богатых.

Самым очевидным вариантом было похоронить тело на месте смерти. Так, скорее всего, и поступали с тысячами простых солдат и паломников, чьим последним пристанищем становились безымянные братские могилы где-нибудь в сирийской пустыне. Но для графа или герцога такой финал был немыслим, он был бы знаком полного забвения и неуважения, хотя вот древние римляне, говорят, иногда специально хоронили павших легионеров на поле боя, чтобы не шокировать сограждан видом покалеченных тел.

Существовала также возможность частичной репатриации. Если уж совсем никак не получалось перевезти всё тело (или кости), могли привезти домой хотя бы сердце или другой символически важный орган. Это был компромисс: пусть не весь, но хоть частичка героя вернётся в родную землю.

Предпринимались и более примитивные попытки консервации с использованием народных средств. Например, тело Фридриха Барбароссы после утопления пробовали замариновать в уксусе, но эксперимент провалился – тело всё равно начало быстро портиться. Другой способ – набить выпотрошенное тело чем-то вроде песка или золы и плотно запеленать в пропитанные воском ткани, как это было сделано с королевой Анной Габсбургской в 1281 году; насколько это было эффективно для долгой транспортировки – большой вопрос.

Все современные методы обращения с останками – аквамация, ресомация, компостирование – для Средневековья, конечно, из области фантастики. Арсенал был крайне ограничен: по сути, либо варить до костей, либо пытаться забальзамировать подручными средствами. Выбор метода зависел от веса кошелька, расстояния, климата, культурных традиций и религиозных убеждений. Идеального решения не было, и каждая смерть знатного человека вдали от дома становилась сложной логистической и ритуальной задачей, заставляя искать компромиссы между желаемым и возможным.

Вместо заключения: прах к праху, а кости – домой

Mos Teutonicus. Звучит экзотично, выглядит жутко, но по сути – это ярчайший пример того, как средневековое общество адаптировалось к экстремальным условиям. Это было порождение Крестовых походов, дальних странствий и железной воли аристократии быть похороненными на своей земле. Варка костей – это был ответ на вызовы гниения, расстояний и логистики, прагматичный до цинизма, но облечённый в ритуальную форму и даже имевший свои теологические оправдания.

Хоть и названный «германским», этот обычай пересёк границы и использовался самыми разными народами, включая святого короля Франции. Он соседствовал с модой на отдельное захоронение сердца и органов – практикой, которая, хоть и перекликалась с mos Teutonicus, всё же больше тяготела к искусству бальзамирования, популярному при английском и французском дворах. Все эти манипуляции с телом – разделение на части, разная судьба костей, сердца и плоти – показывают нам сложную картину средневековых представлений о теле, душе, смерти и памяти.

Запрет Папы Бонифация VIII стал переломным моментом, отразив нарастающее напряжение между укоренёнными обычаями знати и новыми веяниями в церковной мысли и эстетике. Хотя запрет и не сработал мгновенно, он подтолкнул к поиску альтернатив и в итоге привёл к закату этой мрачной, но по-своему показательной практики.

История mos Teutonicus – это не просто байка из склепа. Это зеркало, отражающее средневековый мир: его веру и суеверия, его жестокость и благочестие, его социальную иерархию и технологические ограничения. То, как люди обращались с телами своих павших вождей, говорит нам о многом: о страхе перед забвением, о силе традиций, о политике, которая простиралась даже за пределы смерти, и о той неразрывной, почти мистической связи, которую человек ощущал с землёй своих предков.