Лекарственные растения

6 постов

6 постов

4 поста

12 постов

3 поста

1 пост

6 постов

2 поста

3 поста

11 постов

2 поста

6 постов

5 постов

5 постов

2 поста

8 постов

2 поста

3 поста

6 постов

2 поста

1 пост

1 пост

1 пост

1 пост

30 постов

1 пост

6 постов

1 пост

7 постов

2 поста

1 пост

13 постов

Цветущая брандушка. Фото с сайта arctaplantarum.org

Брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor) является близким родственником безвременника и относится к весенним эфемероидам. Она расцветает ранней весной, быстро образует плоды и семена, и вскоре после этого наземная часть растения отмирает до следующей весны. Остальную часть года растение находится под землей в виде яйцеобразной клубнелуковицы.

Брандушка обитает в степных и лесостепных районах Европы. Она растет на склонах балок, остепненных полянах в дубравах, на возвышенных участках речных пойм. На протяжении всего ареала это редкое растение. В России она занесена в Красные Книги Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Саратовской областей.

Плод брандушки. Фото Е. Комарова с сайта plantarium.ru

Увидеть цветение брандушки можно в марте-апреле. Цветки довольно крупные, колокольчатые, до 4-6 см длиной, лилово-розовые. Листья линейные, к концу мая желтеют и отмирают. Во время цветения завязи находятся под землей. Плоды (яйцевидные коробочки) выносятся на поверхность при созревании семян.

Цветущая брандушка. Фото О. Красовой с сайта plantarium.ru

Плод брандушки с семенами. Фото С. Банкетова с сайта plantarium.ru

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

Коллекция Нердлингера «Поперечные сечения древесных пород» (Nördlinger Holzquerschitte) в настоящее время является экспонатом на выставке “Клены из фондов Ботанического музея“. На открытой коробке лежат листы с двумя образцами поперечных сечений (срезов) клена ясенелистного (Acer negundo).

Необычная коллекция анатомических образцов древесных растений была создана в XIX веке в Германии ученым-лесоводом профессором Германом Нердлингером (Hermann Nördlinger). Она представляет собой тончайшие поперечные срезы древесины (толщина 50–100 микрон), вложенные в бумажные конверты. С одной стороны в конверте вырезано отверстие для обозрения среза с помощью лупы или микроскопа. Уникальность этих тонких срезов заключается в том, что они идеально плоские, несмотря на их значительную величину, и не нуждаются в распрямлении между предметным и покровным стеклами, как этого требуют срезы, сделанные на современных микротомах.

Сектор поперечного среза клена ясенелистного (Acer negundo) под микроскопом (4-кратное увеличение). Фото А.В. Степановой БИН РАН.

Коллекция “Поперечные сечения древесных пород” Нердлингера содержала срезы 1100 видов древесных растений со всего мира. Основное собрание было издано в виде 11 томов тиражом до 500 экземпляров каждый с 1852 по 1888 г. К томам прилагались буклеты с анатомическим описанием древесины. Участие издательской компании Котта (Cotta, Штутгарт, Германия) в производстве и распространении коллекции Нердлингера поставило дело на широкую коммерческую ногу, и книги со срезами и описаниями продавались в обычных книжных магазинах.

Анатомическое описание клена ясенелистного (Acer negundo) в буклете, который прилагался к изданию коллекции Нердлингера на немецком языке. Фото с сайта biodiversitylibrary.org

Известно, что поперечные срезы делал Якоб Брием (Jakob Briem), токарь по дереву, из Бернхаузена. После его смерти в 1890 г. издание томов коллекции прекратилось. В настоящее время переиздание подобных книг по анатомии древесины невозможно потому, что технология изготовления таких срезов остается неизвестной.

Нашему Ботаническому музею образцы из коллекции Нердлингера были переданы в дар князем Григорием Григорьевичем Гагариным в 1899 г.

Титульный лист буклета, из которого мы представили анатомическое описание клена ясенелистного (Acer negundo). Фото с сайта biodiversitylibrary.org

Герман фон Нердлингер (Hermann von Nördlinger, 13 августа 1818, Штутгарт - 19 января 1897, Людвигсбург) – ученый лесовод, ботаник и энтомолог. Фото с сайта brill.com

Якоб Брием (Jakob Briem, 26 февраля 1824, Бернхаузен - 1 июля 1890, там же) – токарь по дереву. Фото с сайта brill.com

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

Цемесская роща — памятник природы в городе Новороссийске. Она протянулась полосой около 2,5 км длиной и 500 м шириной вдоль реки Цемес. В ней охраняется приустьевой пойменный лес с высоким уровнем грунтовых вод. Все, что осталось от широколиственных низинных лесов Цемесской бухты.

Одним из ботанических охраняемых объектов в роще является белоцветник летний (Leucojum aestivum). Его молочно-белые поникающие колокольчатые цветки распускаются в конце марта-начале апреля. Они собраны в рыхлое зонтиковидное соцветие из 3-6 цветков. Каждый лепесток украшен желтым или зеленым пятном. Цветки источают очень приятный, нежный аромат. По мере цветения цветоносы быстро удлиняются, и к его концу могут достигнуть 30-50 см в длину. Узкие ремневидные листья продолжают вегетировать летом. Размножается белоцветник семенами и с помощью дочерних луковиц.

На Кавказе белоцветник летний можно найти от Краснодара до Батуми. Он растет по заболоченным лесным участкам, на сырых лугах, в пойменных лесах, реже на влажных склонах в предгорьях. В последнее время численность белоцветника на Черноморском побережье резко сократилась из-за осушения заболоченных местообитаний, заготовки луковиц растения для лекарственных целей и сбора в период цветения для букетов.

Белоцветник летний - декоративное, ядовитое и лекарственное растение. Листья и луковицы содержат алкалоид ликорин, обладающий отхаркивающим и бронхолитическим действием и служащий антидотом ко многим ядам, и алкалоид галантамин, расслабляющий гладкую мускулатуру. В некоторых странах Европы белоцветник выращивают в промышленных масштабах для получения этих веществ.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

Медуница неясная (Pulmonaria obscura) – травянистое растение европейских широколиственных и смешанных лесов, начинающее цвести ранней весной, в апреле-мае. Сначала у медуницы развиваются вертикальные стебли с небольшими стеблевыми листьями и соцветиями на верхушке.

Цветки медуницы имеют интересную особенность – с возрастом они меняют цвет. Бутоны и недавно распустившиеся цветки розовые, а потом становятся голубыми, синими или фиолетовыми. Это связано с тем, что в цветках медуницы изменяется кислотность клеточного сока, сперва она кислая, а ближе к концу цветения становится слабощелочной. А красящее вещество антоциан, содержащееся в цветках, в кислых растворах имеет розовый цвет, а в щелочных – синий. Поэтому часто на одном соцветии медуницы можно видеть цветки разных цветов, от розового до фиолетового, что выглядит очень красиво.

После окончания цветения у медуницы начинают расти прикорневые листья, которые могут достигать 20 см в длину, и образуют мощную прикорневую розетку. Эти летние листья обеспечивают растение питательными веществами на будущий год, которые запасаются в корневище.

Латинское название медуницы – Pulmonaria - происходит от слова «pulmo», что означает — «лёгкое». Это связано с применением этого растения для лечения ряда легочных заболеваний. Русское название — медуница— связано с тем, что это растение является прекрасным ранневесенним медоносом. Кроме того, богатые витаминами листья медуницы съедобны и используются в салатах.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

Ветреничка лютиковая (Anemonoides ranunculoides) по внешнему виду и биологии похожа на ветреничку дубравную, но отличается желтыми цветками. Иногда они растут вместе, но в целом ветреничка лютиковая более теплолюбивый вид. Это также весенний эфемероид с ползучими корневищами. Приурочена в основном к зоне широколиственных лесов.

Как и многие другие лютиковые, это растение ядовито. Используется в медицине как мочегонное и отхаркивающее средство.

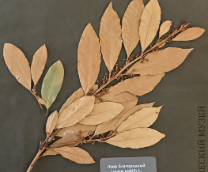

Одно из самых старинных собраний растений в Ботаническом институте - гербарий Абрахама Энса. Он был создан в середине XVIII века петербургским медиком и ботаником-любителем А. Энсом, и долгое время оставался неописанным и неизученным. Гербарий содержит свыше 1700 растений, смонтированных на больших листах бумаги, которые окантованы цветной полоской с золотым тиснением. По обычаю своего времени, Энс создает иллюзию букета, погружая основания побегов в изящные, вырезанные из бумаги вазы или горшочки.

Энс собирал растения с 1732 по 1753 годы, и почти полтора столетия его гербарий хранился в семье как фамильная драгоценность. Коллекция Энса поступила в Ботанический музей Академии наук только в 1914г. В настоящее время гербарий Энса хранится в фондах Гербария высших растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН как особая коллекция. Несмотря на то, что этот гербарий был собран любителем, он имеет научное значение для систематики растений и, конечно, представляет огромную историческую ценность.

Гербарий Энса оцифрован, и с ним можно познакомиться в интернете, а также прочитав книгу А. К. Сытина и Д. Д. Сластунова (2020) - Травопознание Абрахама Энса, доктора медицины.

На исторической экспозиции Ботанического музея лежит один из листов этого гербария, представляющий водное растение турчу болотную.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

В начале мая поля и газоны покрываются золотым ковром. Это цветут одуванчики лекарственные (Taraxacum officinale). Эти цветы настолько чудесные и жизнерадостные, что люди посвятили им специальный праздник. 13 мая празднуется Всемирный День одуванчика.

Одуванчик – одно из самых противоречивых растений. Очень вредное. Чрезвычайно полезное. И без сомнения всегда радующее нас своей красотой и жизнестойкостью. Ведь даже маленького клочка земли достаточно, чтобы одуванчик вырос в трещине асфальта или на стене заброшенного здания.

Одуванчики любят расти на рыхлой, нарушенной почве, свободной от других растений. По этой причине одуванчик – это злостный сорняк, засоряющий посевы и огороды. Завоевывает территорию он двумя способами. При перекапывании или вспашке на отрезках корней образуются придаточные побеги и вырастают новые растения. Кроме этого, плоды одуванчика имеют хохолки из волосков (парашютики), благодаря которым плоды разносятся на очень большие расстояния.

Все части растения содержат белый млечный сок, из которого получают каучук. У одуванчика лекарственного каучука довольно мало, а вот его родственники с Тянь-Шаня (кок-сагыз) раньше выращивали для промышленного получения натурального заменителя бразильского каучука.

Одуванчики с давних времен употребляются в пищу. Научное название этого растения происходит от латинизированного арабского названия, которое означает «трава бедняков». Молодые листья почти не содержат млечного сока и употребляются для приготовления салатов и супов. Из сушеных корней готовят суррогат кофе. Из цветков делают вино и варенье.

Также с давних времен одуванчик используется как лекарственное растение. Сушеные корни применяют как горечь для усиления секреции пищеварительных желёз и как желчегонное средство.

Кроме этого, одуванчик – прекрасный медонос, дающий пчелам нектар и пыльцу, когда остальных цветущих растений еще мало.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

Прострел (Pulsatilla) относится к семейству лютиковые. В этом роде известно около 50 видов. Они встречаются преимущественно в степях и сосновых лесах умеренной зоны Евразии и Северной Америки. Большинство видов цветут ранней весной.

В России многие виды прострела называют сон-травой. Согласно поверьям, если положить эти растения под подушку, то приснится вещий сон. Упоминается сон-трава и в скандинавском эпосе «Эдда»: ее положили под голову Брунгильды, и она сразу заснула.

Эти легенды не лишены основания. Отвары из этих растений обладают успокоительным и снотворным действием. Кроме того, они помогают в борьбе с болезнетворными бактериями и грибами. Однако, срывать прострелы ни в коем случае не стоит – их сок ядовит, а многие виды сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Прострел давно введен в культуру и в ботанических садах можно увидеть самые разнообразные гибриды и формы этого растения. Некоторые из них можно увидеть на клумбах нашего Ботанического сада.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!