Лекарственные растения

6 постов

6 постов

4 поста

12 постов

3 поста

1 пост

6 постов

2 поста

3 поста

11 постов

2 поста

6 постов

5 постов

5 постов

2 поста

8 постов

2 поста

3 поста

6 постов

2 поста

1 пост

1 пост

1 пост

1 пост

30 постов

1 пост

6 постов

1 пост

7 постов

2 поста

1 пост

13 постов

Полянка цветущих веснянок. Фото С. Проснева с сайта plantarium.ru.

Веснянка весенняя, или крупка весенняя (Draba verna) из семейства крестоцветных – настоящий весенний эфемер. Весь цикл ее развития от семени до семени укладывается в 10–15 дней.

Цветки веснянки. Фото с сайта wiktionary.org.

Это миниатюрное однолетнее растение 2-10 см высотой. Маленькие овальные листья собраны в прикорневую розетку. Цветки белые с раздвоенными лепестками.

Цветки и незрелые плоды веснянки. Фото Т. Гайдаш с сайта plantarium.ru.

Естественный ареал распространения веснянки охватывает всю Европу, Среднюю Азию и Северную Африку. Произрастает на сухих и песчаных местах, у дорог, на лугах. Часто сорничает.

Веснянка весенняя. Фото И. Михеева с сайта plantarium.ru.

Зацветает веснянка очень рано, в марте-апреле. В это время ещё мало летающих насекомых, которые могли бы опылить цветки, поэтому в цветках веснянки возможно самоопыление.

Веснянка весенняя. Фото Ю. Кляйнена с сайта plantarium.ru.

Плоды – стручочки продолговато-эллиптической формы, до 5-8 мм длиной. В них вызревают маленькие коричневые круглые семена, которые сохраняются в почве до следующей весны.

Веснянка весенняя. Фото Ф. Шакула с сайта plantarium.ru.

Веснянку не назовешь редкой, но из-за маленьких размеров и короткого вегетационного периода увидеть ее удается нечасто.

Плод веснянки с отлетевшей створкой и семенами. Фото Е. Пахомова с сайта plantarium.ru.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

На острове Шикотан сейчас цветет прострел Тарао (Pulsatilla taraoi).

Это растение является эндемиком Курильских островов и одним из самых редких и малоизвестных ранневесенних многолетников.

Все растение покрыто густыми волосками, которые защищают его от весенних заморозков. Цветки прямостоячие, колокольчатые, белые или слегка желтоватые.

В центре находятся многочисленные желтые тычинки и зеленоватые пестики. Распускаются цветки одновременно с развертыванием листьев в марте-апреле.

В июне образуются плоды – многоорешки. Каждый плодик наделен длинным выростом с ворсинками, благодаря которым семена разносятся ветром.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше красивых фотографий и интересных рассказов из мира ботаники!

Вымачивание льна. Баллоны в реке во время мочки. Фото с сайта: krassev.booksite.ru.

В фондах Ботанического музея представлены все стадии обработки льняного волокна по традиционной технологии. В течение многих веков эта технология оставалась неизменной.

Посеву льна в конце мая был посвящен праздник «Семь дев», в народе говорили: «Сеют лен у семи Алён», «Лен две недели цветет, четыре недели спеет, на седьмую – семя летит». Собирали лен в конце лета.

Для всех операций существовали свои названия. Сперва его «теребли». Захватывали у самой земли рукой и выдергивали с корнем, связывали в снопы и рядами расставляли на полосе для сушки.

Мятье льна, «Крестьянка из Тульской губернии», 1910. Фото с сайта: vk.com.

Подсохшие снопы везли с поля в специально построенное для обмолота здание – гумно. На пол гумна укладывали снопы и деревянными колотушками били по льняным головкам. Выколоченное льняное семя заметали метлой в большую кучу, а затем провеивали лопатами на ветру.

Трепание льна. Фото с сайта: liveinternet.ru.

Затем «стлали». Обмолоченный лён растирали по полю рядами и оставляли на 2-3 недели, чтобы роса и дожди смягчили стебли. После «мяли». Досушенный лён, занозистую льняную «тресту» (термически обработанную льняную солому) разминали мялками. Сначала использовали тяжелую «мялицу», которая разламывала одеревеневшую часть стебля льна – «костицу»– и частично ее удаляла.

Затем мяли на легких «бросальницах»; после этого «трепали». Чтобы очистить измятый лён от остатков жесткой части стебля (кострики или костры), левой рукой держали «повесмо» (пучок льна) на весу, правой били по нему тонким ребром трепала (похожее на деревянную лопатку) и «очёсывали».

Сначала крупной железной щеткой чесали лён, в результате чего получали волокно низкого сорта – «изгреби» (паклю). Затем – щеткой, сделанной из щетины, получали волокно среднего качества – «пачеси». Оставшееся в «повесме» (пучок льна, который можно удержать в горсти) волокно – лучшее волокно, используемое для пряжи.

После очеса скатывали кудели и принимались прясть. Пряжу с веретен перематывали на мотовило, считая и перевязывая нити. 60 нитей – «пасмо». Для хорошего холста из 9 веретен наматывали 1 мот «деветерник». Это была основа будущего холста. Моты нитей мыли и вымораживали, чтобы они стали светло-серебристыми.

И наконец ткали. Этот процесс делали на кроснах – ручном станке. За день хорошая мастерица ткала одну стену простого холста – 6-7 метров. Две стены – около 15 метров - называется концом. Холсты белили в ольховой золе, на снегу, а летом - под солнцем.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!

На юге европейской территории России произрастает редкий вид ветреницы, зацветающий, как и все ветреницы, ранней весной. О ней мы сегодня и расскажем...

Ветреница Банкетова (Anemone banketovii) отличается редким для ветрениц синим цветом цветков. Хотя часто встречаются бледно-лиловые, розовые и даже белые экземпляры.

Этот вид распространен в Краснодарском крае.

Чаще всего встречается в окрестностях Новороссийска и Геленджика, в можжевеловых и дубово-грабинниковых лесах.

Описана эта ветреница была совсем недавно, в 2018 году, в честь кавказского ботаника Сергея Банкетова.

От близких по внешнему облику ветрениц нежной и кавказской этот вид отличается формой корневища.

Приглашаем всех любителей растений присоединиться к нашему славному сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира ботаники!

На верховых болотах Ленинградской области постепенно сходит снег.

А под ним – яркие красные ягоды. Перезимовавшую клюкву называют вешницей или веснянкой.

Благодаря бензойной кислоте, ягоды сохраняются всю зиму. Им радуются не только люди, но и птицы.

А еще, на болоте ранней весной можно найти одно из самых раннецветущих растений нашей флоры.

Это пушица влагалищная, которая образует крупные болотные кочки.

Как только сходит снег, ее колоски начинают развиваться. Уже в июне они превращаются в пушистые белые соплодия – пуховки.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!

Головной убор из льна Карла V, Франция, 1550 Г. Фото с сайта blogger.googleusercontent.com.

Лён — одна из древнейших сельскохозяйственных культур. При археологических раскопках свайных построек неолита в Швейцарии были найдены обугленные остатки еды, приготовленной из семян льна, обрывки ниток, верёвок, сетей и тканей из льняного волокна. Таким образом, человек неолита уже возделывал лён.

Египетское льняное платье в складку, Древнее царство, 23-2160 годы до н. э. Фото с сайта deoveritas.com.

В Индии и Китае лён как прядильное и масличное растение, был введён в культуру раньше хлопчатника — более 5 тыс. лет назад. Имеются данные, что за 3-4 тыс. лет до н. э. лён выращивали на волокно в Месопотамии, Ассирии и Египте, где выделывали тончайшие льняные ткани.

В Египте лен, кроме производства одежды, использовали при пеленании мумий и выделке картонажа для погребальных масок. Кроме того, из льна изготавливали паруса, канаты, сети, корзины.

Полотно из саркофага Тутанхамона. Около 1336 года-1327 год до н.э., Музей Метрополитен. Фото с сайта commons.m.wikimedia.org.

Упоминания о льне начинают фигурировать в древнегреческой и древнеримской литературе с VI в. до н. э. Слова «лион» (греческое) и «линиум» (латинское), от которых, очевидно, и происходит русское «лён», встречаются в произведениях Гомера, Геродота, Теофраста, Плиния и других писателей древнего мира. От римлян лён позаимствовали галлы и кельты - основоположники льноводства в Западной Европе, а от греков - славяне, положившие начало разведению льна в Восточной Европе.

Женская рубаха. Кирсановский уезд, Тамбовская губерния. ХIХ век, Лён, хлопок, позумент, блёстки, закладное ткачество, вышивка, ситец, Русский музей. Фото с сайта rusmuseumvrm.ru.

В X—XI веках в Киевской Руси крестьяне возделывали лён на волокно и на масло, платили им оброк и подати. Товарное льноводство на Руси возникло в 13 веке, а в 16 веке в России была построена первая канатная фабрика. В 1711 г. Петр 1 издал указ о расширении посевов льна, а несколько позже появился указ о нормах высева льна. В это же время были построены государственные полотняные фабрики, вырабатывавшие широкие льняные полотна для парусов и других надобностей. До конца XVIII в. льняное волокно занимало первое место среди товаров России, предназначенных для экспорта.

Реклама магазина Жирардовских Мануфактур в Москве. 1910-е, Кузнецкий мост, Пассаж Солодовникова. Фабрика специализировалась на производстве льняных изделий, и поставляло их к царскому двору. Фото с сайта vr.ru.

Веками технология обработки льна оставалась неизменной. Его пряли на ручных прялках. При этом нити получались довольно толстые, а ткани из них – грубыми. Наполеон I в 1810г. объявил конкурс с премией в миллион франков тому, кто разработает процесс получения тонкой пряжи механическим способом. Химик Гей-Люссак и механик Филипп Жирар решили эту задачу, изобретя мокрое прядение химически обработанной льняной ленты и совершив переворот в производстве льняных тканей, но немного опоздали. Наполеон уже был свергнут и Жирар был вынужден искать применение своему изобретению за границей. По предложению Александра I он основал в России, в Привислинском крае (Царство Польское) первую в России и в мире механическую полотняную фабрику, из которой впоследствии выросла знаменитая Жирардовская мануфактура. Со временем фабрика стала одним из крупнейших текстильных производств в Российской империи и преобразовалась в акционерное общество «Жирардовские мануфактуры».

Оршанский льнокомбинат, Белорусь. Фото с сайта sb.by.

Но машинная обработка льна была не единственной проблемой. Для производства качественной льняной ткани необходимо длинное волокно, выход которого из общего объема волокна льна составляет только 25-30 %. Оставшиеся 70-75 % волокон (короткий лён, очёсы, вытряска) шло в отходы. Для более эффективного использования льняного сырья был изобретен процесс котонизации, при котором волокно превращалось в ватоподобную массу в результате химической обработки. Полученная вата дальше прялась и обрабатывалась как хлопок (коттон).

Павильон livMatS, расположенный в Ботаническом саду Фрайбургского университета, Германия, полностью изготовлен из льняного волокна. Фото Роба Фолкнера с сайта metalocus.es.

Во Франции котонизацией льна начали интересоваться в конце XVIII века в связи с нехваткой сырья для развивающейся в то время текстильной промышленности. Известные химики Гей-Люссак и Бертолле работали над усовершенствованием этого процесса, разрезая волокна на отрезки по 10 см при помощи щелочной обработки. В собрании Ботанического музея есть интересные образцы котонизированного хлопка, привезенные из Франции в 19 веке.

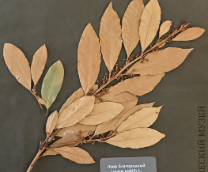

Образцы отбелённого и котонизированного льна из собрания Ф.И. Руперхта, в фондах Ботанического музея БИН РАН.

Сейчас изо льна-долгунца научились производить сотни наименований продукции: не только привычные ткани, но инновационные композитные материалы, бумагу премиум-качества, подгузники, косметику и порох.

Образец льняной пряжи, который должен был служить эталоном при присуждении высшей награды, установленной Наполеоном I. Из фондов Ботанического музея БИН РАН.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему славному сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!

Цветущее хинное дерево. Фото с сайта klau.club.

Хинное дерево стало знаменитым после того как выяснилось, что с помощью алкалоида хинина, который получали из его коры, можно лечить малярию. В качестве лекарственного сырья для получения хинина используют высушенную кору стволов и ветвей.

Хинное дерево. Фото с сайта robertpowelltrees.org.

В дикой природе хинное дерево растёт в тропиках Южной Америки. Оно относится к семейству мареновые (Rubiaceae) и отличается красивыми розовыми, красными или жёлто-белыми душистыми трубчатыми цветками. Ещё индейцы открыли лечебные свойства коры данного растения. Они смешивали измельчённую кору хинных деревьев с подслащенной водой, которая компенсировала горький вкус коры.

Цветки хинного дерева. Фото с сайта cosmobase.ru.

Благодаря иезуитам о лечебных свойствах хинного дерева узнали и в Старом свете.

Человечество страдало от малярии с древнейших времен. Смертность от «болотной лихорадки», как тогда называли малярию, была крайне высокой. Заболевший малярией имел очень низкие шансы на исцеление, и это было привычным положением дел. Одно из первых описаний этой болезни обнаружено в китайской летописи 2700 года до нашей эры. Малярия была нередкой гостьей и в Древнем Риме. С большой степенью вероятности можно утверждать, что ее жертвами были Александр Македонский, король вестготов Аларих, Чингисхан, святой Августин, поэт Данте, Христофор Колумб, Микеланджело, лорд Байрон и другие.

Во время Гражданской войны в США число заболевших малярией составило 1 миллион 316 тысяч человек. Из них 10 тысяч умерли. В 1906 году во время строительства Панамского канала из 26 тысяч строителей 21 тысяча болели этим заболеванием. На рубеже XIX-XX веков самая крупная эпидемия была зафиксирована во время захвата японцами Тайваня.

Салоники, Греция, 1918 год. Солдаты британской армии на параде за ежедневной дозой хинина. Фото с сайта awm.gov.au.

При этом эффективных лекарств от малярии практически не было. В Средние века для ее лечения врачи использовали обычное по тем временам кровопускание. Пробовали лечить больных прописывая им белладонну. А в России с этой целью использовали растение очиток.

К середине XIX века дикие популяции хинного дерева в Южной Америке были подорваны из-за интенсивных заготовок. Долгое время вывоз семян и саженцев с их родины находился под строгим запретом и карался смертной казнью. Но находились смельчаки, которых это не останавливало. Усилиями многих исследователей и предпринимателей удалось вывезти семена и саженцы хинного дерева с их исторической родины.

Сейчас хинное дерево культивируется во многих тропических странах. Основная часть мировой добычи хинной коры приходится на Индонезию. Возделывают в основном хинное дерево Леджера (Cinchona ledgeriana), хинное дерево лекарственное (Cinchona officinalis) и хинное дерево красносоковое (Cinchona succirubra), а также многочисленные гибридные формы. В настоящее время с развитием синтетического производства алкалоидов культура хинного дерева значительно сократилась.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему славному сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов и красивых фотографий из мира растений!

На листьях дуба можно увидеть довольно крупные шарики, которые называют чернильными орешками. Это галлы, образуемые личинками орехотворки дуболистной (Cynips quercusfolii). Личинки выделяют особые вещества, которые вызывают разрастание тканей и образование галла, в результате чего личинка получает безопасное убежище.

Дуб, обороняясь от паразита, откладывает в стенках галла большое количество дубильных веществ, которые при соединении с железным купоросом образуют черные чернила. Именно такими чернилами писал свои стихи А. Пушкин.

Еще чернильные орешки применяли для дубления кожи и получения вяжущих лекарственных средств.

Приглашаем всех любителей ботаники присоединиться к нашему сообществу в ВК, там вы найдете ещё больше интересных рассказов из мира растений!