Суть мифа и его использование

Еще в 60-е годы ХХ века на фоне "развенчания культа личности" по кухням страны поползли слухи о "страшных палачах", заставлявших красноармейцев бежать под огонь фашистов, стреляя им в спину из ручных пулеметов. Об этом начали сочинять песенки типа:

"Эта рота наступала по болоту,

А потом ей приказали и она пошла назад.

Эту роту расстрелял из пулемёта

Свой же заградительный отряд"

Из уст в уста" начали передаваться "свидетельства ветеранов", которых никто не видел. Типа: "Моего отца двоюродного брата соседа кум знает ветеранов, которых пулеметами гнали в бой энкаведешники". Из этих разговоров начало рождаться якобы "справедливое негодование" по поводу того, "как можно считать ветеранами и тех, кто воевал, и тех, кто им в спину стрелял". Распространению этого мифа содействовал тот факт, что официальные власти его комментировать не спешили - на причинах такого поведения мы остановимся ниже. К концу советской эпохи ветераны стали массово уходить на пенсию, а соответственно - меньше общаться в коллективах, а после развала СССР и по сегодняшний день их, к огромному сожалению, вообще стало значительно меньше. И распространять ложь стало еще гораздо проще.

Миф о "заградотрядах" активно использовали для очернения памяти о Великой Отечественной при развале Советского Союза и обосновании "необходимости" либеральных реформ в России, на Украине и в других постсоветских странах. Особенно результативно выстелил он на Украине в ходе событий 2004 - 2014 годов. Националисты с пеной у рта доказывали, что "настоящих" ветеранов практически не осталось, а те, кто есть - якобы и являются мифическими "энкаведистами с пулеметами". Даже под 70-летие Победы практически в каждом третьем либеральном блоге эта тема всплывала. Хотели бы авторы - разобрались бы. Но ведь не хотят. Поэтому правда сегодня важна и нужна, как никогда. И для того, чтобы сохранить самоуважение и историческую память всего народа, и для того, чтобы отдать должное ветеранам - как тем, кто рядом, так и тем, кого уже, к сожалению нет. Ведь миф этот - плевок в душу всем воевавшим. Получается, что не гони их пулеметным огнем в спину, и не было бы Великой Победы? Не воевали бы? Сдали бы все? Разве это не подлость по отношению к ним?

А какова правда?

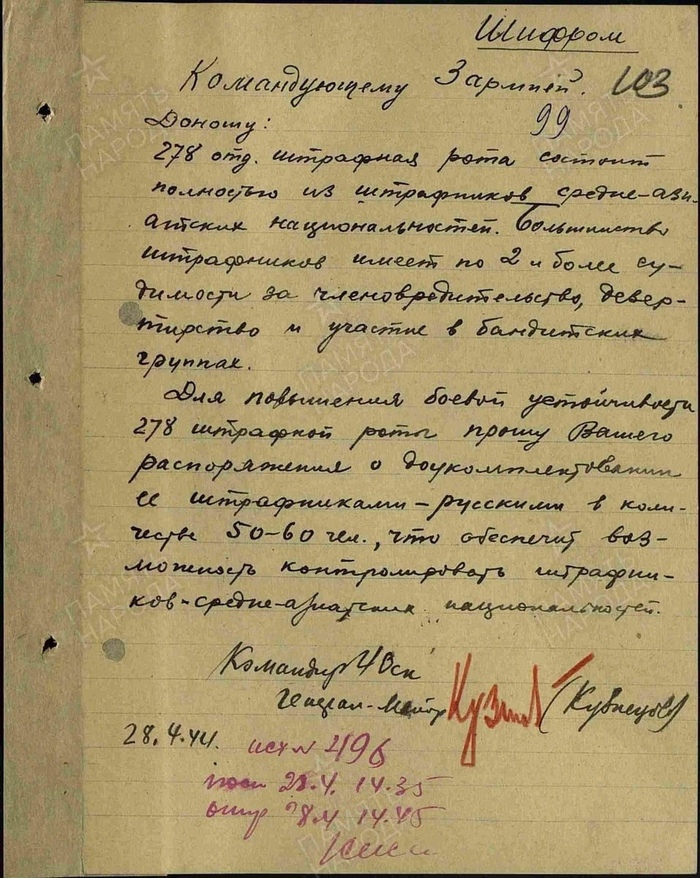

Миф о заградотрядах, как уже говорилось выше, сплетен из несколько принципиально отличающихся друг от друга явлений, относящихся к деятельности различных ведомств.

На момент начала войны военная контрразведка находилась в составе Наркомата Обороны (аналог современного Минобороны). 27 июня 1941 года Третье управление наркомата обороны СССР издаёт директиву №35523 о работе своих органов в военное время:

"Организация подвижных контрольно-заградительных отрядов на дорогах, железнодорожных узлах, для прочистки лесов и т.д., выделяемых командованием, с включением в их состав оперативных работников органов Третьего управления с задачами:

а) задержания дезертиров;

б) задержания всего подозрительного элемента, проникшего на линию фронта;

в) предварительного расследования, производимого оперативными работниками органов Третьего управления НКО (1–2 дня) с последующей передачей материала вместе с задержанными по подсудности» (Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т.2. Начало. Книга 1. 22 июня — 31 августа 1941 года. М., 2000. С.92–93)"

Никаких пулеметов и массовых расстрелов. Думаю все представляют, как сложно было в ближайших тылах в первые дни войны. Часть войсковых подразделений не выдержала удара и отступала. Некоторые подразделения -в панике. Отдельные бойцы из недавно мобилизованных жителей разбегались по домам. Массы гражданских беженцев уходили на восток. Нельзя умалять героизм и огромное мужество, тех, кто принял на себя первые удары и удержал позиции - как частей РККА, так и НКВД, флота. Но были и те, у кого не хватало на это силы духа, или кто просто становился жертвой обстоятельств.

Кроме того, создавшимся положением активно пользовались, как уголовники-мародеры, так и нацистские диверсанты из состава Абвера и СС. К службе в их спецподразделениях было привлечено значительное количество украинские националистов и выходцев из русских эмигрантских кругов, которые прекрасно владели русским и украинским языком, и без труда выдавали себя за местных жителей. Многие были намеренно переодеты в советскую форму.

Вот этих шпионов, диверсантов, уголовников, дезертиров и должны были останавливать сотрудники первых заградотрядов. Кроме того, они должны были, по сути дела, помогать растерявшимся, отбившимся от своих частей солдатам. В спину никому не стреляли. После разбирательства задержанных отправляли либо по местам службы или жительства (гражданских), либо передавали в правоохранительные органы "по подсудности".

В июле 1941-го НКВД и НКГБ объединяют в одну структуру. Бывшее Третье управление Наркомата обороны, занимавшееся военной контрразведкой, вливается в состав НКВД - на его базе формируются особые отделы. На следующий день после объединения Лаврентием Берией подписывается директива № 169:

"Смысл преобразования органов Третьего управления в особые отделы с подчинением их НКВД заключается в том, чтобы повести беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсантами, дезертирами и всякого рода паникёрами и дезорганизаторами. Беспощадная расправа с паникёрами, трусами, дезертирами, подрывающими мощь и порочащими честь Красной Армии так же важна, как и борьба со шпионажем и диверсией".

Директива Управления особых отделов НКВД СССР №39212 от 28 июля 1941 года об усилении работы заградительных отрядов по выявлению и разоблачению агентуры противника, перебрасываемой через линию фронта:

" Одним из серьёзных средств выявления засылаемых к нам агентов германской разведки являются организованные заградительные отряды, которые должны тщательно проверять всех без исключения военнослужащих, неорганизованно пробирающихся с фронта в прифронтовую полосу, а также военнослужащих, группами или в одиночку попадающих в другие части. Однако имеющиеся материалы говорят о том, что работа заградительных отрядов ещё недостаточно организована, проверка задержанных лиц проводится поверхностно, зачастую не оперативным составом, а военнослужащими.

В целях выявления и беспощадного уничтожения агентуры противника в частях Красной Армии предлагаю:

1. Усилить работу заградительных отрядов, для чего выделить в отряды опытных оперативных работников. Установить, как правило, что опрос всех без исключения задерживаемых должен производиться только оперработниками.

2. Всех лиц, возвратившихся из германского плена, как задержанных заградительными отрядами, так и выявленных агентурным и другим путём, арестовывать и тщательно допрашивать об обстоятельствах пленения и побега или освобождения из плена.

Если следствием не будут добыты данные о причастности их к органам германской разведки, таких лиц из-под стражи освобождать и направлять на фронт в другие части, установив за ними постоянное наблюдение как со стороны органов особого отдела, так и со стороны комиссара части".

И, для обеспечения оперативной деятельности НКВД за счет войск НКВД при особых отделах дивизий и корпусов создаются отдельные стрелковые взводы, армий - стрелковые роты, а фронтов - батальоны. Могли ли они кого-то "гнать в бой"? Для понимания масштабов. Стрелковый корпус по штату - около 50 тысяч человек. Взвод войск НКВД - около 30 человек. У кого-то хватит фантазии представить, как 30 человек будет гнать в атаку 50 тысяч? Конечно, нет.

Чем же заградотряды занимались в первые дни войны в реальности? Хорошо исследована история их деятельности при обороне Прибалтики. Заградотряд при 3-м отделе Балтийского флота представлял собой маневренную роту. Она была оснащена автомобилями и двумя "самодельными" броневиками. Учитывая тот факт, что дезертиров в Эстонии в виду конфигурации фронта изначально было мало, отряд активно боролся с уголовниками и профашистским бандподпольем. При контрударах Красной армии заградотряд зачищал тыл от отдельных подразделений нацистов, выявлял шпионов и диверсантов, которых массировано забрасывали в советский тыл. Когда положение в Эстонии стало критическим, заградотряд и весь оперативный состав контрразведки на передовой участвовали в удержании особо важных рубежей. Их заслуга есть в том числе и в том, что власти успели провести эвакуацию Таллина. В жестоких боях на территории Эстонии отряд потерял около 60% личного состава и почти всех командиров.

В сентябре 1941 года, в виду ухудшения положения на фронтах, по инициативе армейского руководства, Ставка Верховного главнокомандующего директивой №001919 создает заградительные отряды в стрелковых дивизиях - по батальону (из расчета рота на полк). Вот их первичной задачей и было недопущение отхода войск. Только формировались они не из сотрудников НКВД, а из лучших, наиболее подготовленных и "обстрелянных" красноармейцев. Никакого права расстреливать отступающие части "из пулеметов" не было и у них. Максимум для чего они имели право применить оружие - это нейтрализация вооруженных зачинщиков бегства. И снова немного простой "арифметики против абсурда". Могло ли 300 - 400 бойцов заградотряда удержать или "погнать в бой" 10 - 15 тысяч аналогично вооруженных бойцов дивизии? Естественно, нет.

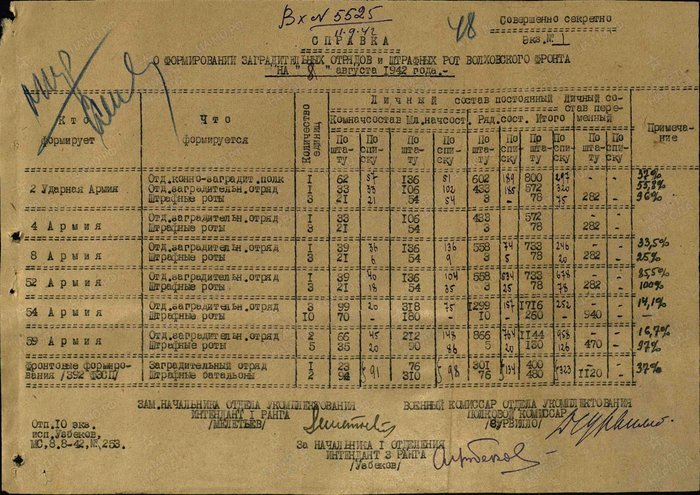

Вот итоговый документ о деятельности заградотрядов в первые месяцы войны:

"Сообщение комиссара госбезопасности 3-го ранга С.Мильштейна народному комиссару внутренних дел Л.П.Берия о действиях Особых отделов и заградительных отрядов войск НКВД СССР за период с начала войны по 10 октября 1941 года

Совершенно секретно

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

Генеральному комиссару государственной безопасности

товарищу БЕРИЯ

СПРАВКА

С начала войны по 10-е октября с.г. Особыми отделами НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержано 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта.

Из них оперативными заслонами Особых отделов задержано 249 969 человек и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла — 407 395 военнослужащих.

Из числа задержанных, Особыми отделами арестовано 25 878 человек, остальные 632 486 человек сформированы в части и вновь направлены на фронт.

В числе арестованных Особыми отделами:

шпионов — 1505

диверсантов — 308

изменников — 2621

трусов и паникёров — 2643

дезертиров — 8772

распространителей провокационных слухов — 3987

самострельщиков — 1671

других — 4371

Всего — 25 878

По постановлениям Особых отделов и по приговорам Военных трибуналов расстреляно 10 201 человек, них расстреляно перед строем — 3321 человек.

Зам. Нач. Управления ОО НКВД СССР

Комиссар гос. безопасности 3 ранга

Мильштейн

[октябрь] 1941 года» (Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. М.–СПб., 2002. С.439–440)."

Что говорит арифметика нам в этот раз? Из 657 364 задержанных всеми видами заградотрядов и заградзаслонов арестовано (не расстреляно!) было около 25 тысяч. Всего 4%! Расстреляно - около 10 тысяч - или около 1,5%! И расстреливали их не "самовольно заградотрядами", а по решению судов! Где же "кровавые палачи"??? Вдумайтесь, расстреляно по решению суда около 1,5% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЗАДЕРЖАННЫХ.

А теперь вернемся к теме "заградителей" из НКВД. 24 июля 1941 года, СНК СССР принял постановление “О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе”. Согласно ему, борьба с разведывательно -диверсионными группами и парашютистами противника возлагалась на НКВД. В НКВД были введены должности фронтовых и армейских начальников охраны войскового тыла. В их подчинение переводился личный состав пограничных войск и часть личного состава внутренних войск НКВД (остальные, как мы уже писали, действовали на фронте, как обычные стрелковые части). В апреле 1942 года, в связи с увеличением числа боевых задач, выполняемых войсками НКВД в прифронтовой полосе, в составе ГУВВ создано самостоятельное Управление войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии. Их общая численность составляла около 45 тысяч человек. Протяженность фронта составляли до 3000 километров, поэтому "перекрыть" его полностью такими силами не было никаких возможностей. Действовали отдельные заставы.

Вот как регламентировалась их деятельность:

" Назначение заградительных застав: а)борьба с дезертирством, шпионажем, диверсантами и авиадесантом противника; б)задержание всех военнослужащих, отбившихся от своих частей, следующих отдельно или в составе подразделений, а также задержание всех подозрительных лиц..."

Как мы видим, задержание "отбившихся" военнослужащих категорически не было их основной задачей. И "задержание" ничего общего с расстрелами и арестами не имело...

А вот огромный героизм этих воинов отметить нужно. Их основным противником были лучшие профессионалы спецподразделений Третьего Рейха. Осенью-зимой 1941 года войсками НКВД было отправлено на сборные пункты более 95 тысяч красноармейцев и командиров. Было задержано и 2500 дезертиров. Но и из них большинство было отправлено на сборные пункты, и только 12 человек - под военный трибунал!

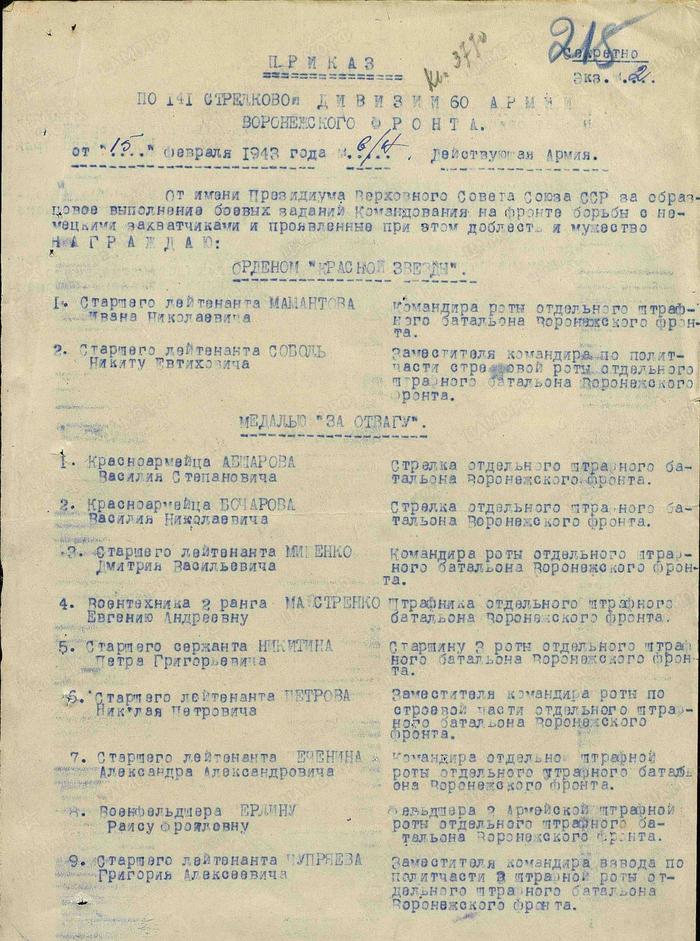

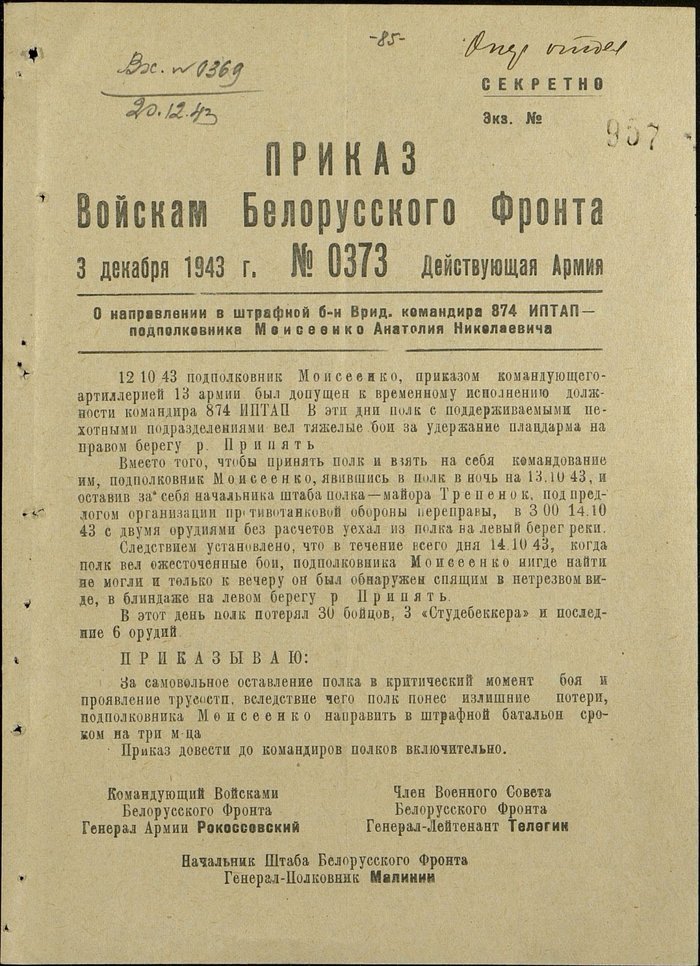

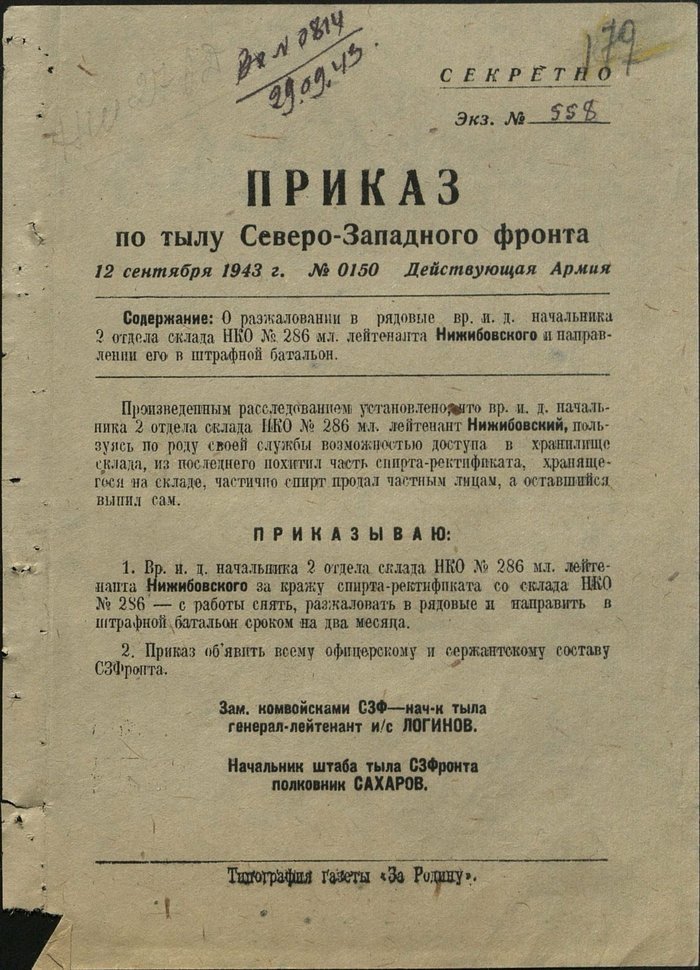

Новый этап в деятельности заградотрядов начался при защите Сталинграда. 28 июля 1942 года вышел знаменитый 227-ой приказ Наркома обороны И.В.Сталина:

" 2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооружённых заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной"...

Заградительные отряды подчинялись Военсоветам армий через их особые отделы. Формировались они не из военнослужащих НКВД, а из лучших красноармейцев.

Сообщение Особого отдела НКВД Сталинградского фронта в Управление особых отделов НКВД СССР от 14 августа 1942 года "О ходе реализации приказа №227 и реагировании на него личного состава 4-й танковой армии":

" Всего за указанный период времени расстреляно 24 человека. Так, например, командиры отделений 414 СП, 18 СД Стырков и Добрынин, во время боя струсили, бросили свои отделения и бежали с поля боя, оба были задержаны заград. отрядом и постановлением Особдива расстреляны перед строем.

Красноармеец того же полка и дивизии Огородников произвёл саморанение левой руки, в совершённом преступлении изобличён, за что предан суду военного трибунала.

На основании приказа №227 сформированы три армейских заградотряда, каждый по 200 человек. Указанные отряды полностью вооружены винтовками, автоматами и ручными пулемётами.

Начальниками отрядов назначены оперативные работники особых отделов.

Указанными заградотрядами и заградбатальонами на 7.8.42 г. по частям и соединениям на участках армии задержаны 363 человека, из которых 93 чел. вышли из окружения, 146 — отстали от своих частей, 52 — потеряли свои части, 12 — пришли из плена, 54 — бежали с поля боя, 2 — с сомнительными ранениями.

В результате тщательной проверки: 187 человек направлены в свои подразделения, 43 — в отдел укомплектования, 73 — в спецлагеря НКВД, 27 — в штрафные роты, 2 — на медицинскую комиссию, 6 чел. арестованы и, как указано выше, 24 чел. расстреляны перед строем"...

Правда "масштабы впечатляют"? Это на два танковых корпуса, несколько дивизий, десятки тысяч личного состава...

В октябре 1942 года было сформировано 193 армейских заградительных отряда, из них на Сталинградском фронте - 16, на Донском - 25. Примерно на 10 миллионов красноармейцев приходилось менее 40 тысяч личного состава заградотрядов. Скажите, могли ли 40 тысяч "гнать в бой", "стреляя в спину", 10 миллионов? Вопрос - риторический.

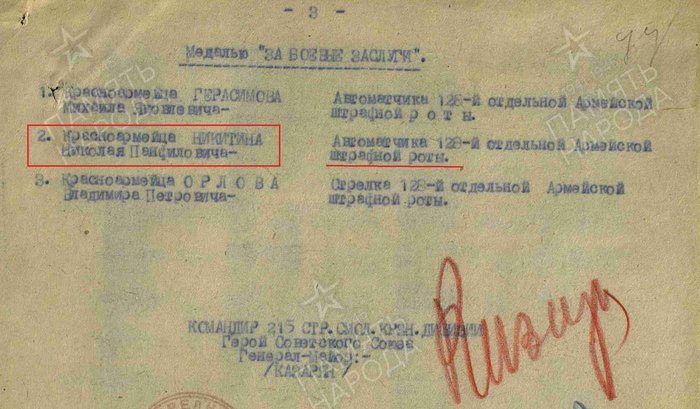

Зато в целом действовали они результативно. С 1 августа по 15 октября 1942 года заградотрядами были задержаны 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа задержанных арестованы 3 980 человек, расстреляны 1 189 человек, направлены в штрафные роты 2 776 человек, штрафные батальоны 185 человек, возвращены в свои части и на пересыльные пункты 131 094 человека.

На Волге бойцы заградотрядов проявляли чудеса героизма. Причем, они не только сдерживали панику, но и сами сражались с врагом на самых сложных и ответственных участках!

Немного цитат:

" 29 августа 1942 года штаб 29-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта был окружён прорвавшимися танками противника, части дивизии, потеряв управление, в панике отходили в тыл. Заградотряд под командованием лейтенанта госбезопасности Филатова, приняв решительные меры, остановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны. На другом участке этой дивизии противник пытался прорваться вглубь обороны. Заградотряд вступил в бой и задержал продвижение врага.

14 сентября противник предпринял наступление против частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии. Бойцы и командиры 396-го и 472-го стрелковых полков стали в панике отходить. Начальник заградотряда младший лейтенант госбезопасности Ельман приказал своему отряду открыть огонь над головами отступающих. В результате личный состав этих полков был остановлен и через два часа полки заняли прежние рубежи обороны.

20 сентября немцы заняли восточную окраину Мелеховской. Сводная бригада под натиском противника начала самовольный отход. Действиями заградотряда 47-й армии Черноморской группы войск в бригаде был наведён порядок. Бригада заняла прежние рубежи и по инициативе политрука роты этого же заградотряда Пестова, совместными действиями с бригадой противник был отброшен от Мелеховской.

В критические моменты заградительные отряды вступали непосредственно в бой с противником, успешно сдерживали его натиск и наносили ему потери.

Так, 13 сентября 112-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда лейтенанта госбезопасности Хлыстова занял оборону на подступах к важной высоте. В течение четырёх суток бойцы и командиры отряда отражали атаки автоматчиков противника, нанеся им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж вплоть до подхода воинских частей.

15-16 сентября заградотряд 62-й армии в течение двух суток успешно вёл бой с превосходящими силами противника в районе Сталинградского железнодорожного вокзала. Несмотря на свою малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки немцев, но и контратаковал, нанеся противнику значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 10-й стрелковой дивизии".

" 15 октября 1942 года в ходе ожесточённых боев в районе Сталинградского тракторного завода противнику удалось выйти к Волге и отрезать от основных сил 62-й армии остатки 112-й стрелковой дивизии, а также 115-й, 124-й и 149-й отдельных стрелковых бригад. При этом среди руководящего командного состава наблюдались неоднократные попытки бросить свои части и переправиться на восточный берег Волги. В этих условиях для борьбы с трусами и паникёрами особым отделом 62-й армии была создана оперативная группа под руководством старшего оперуполномоченного лейтенанта госбезопасности Игнатенко. Объединив остатки взводов особых отделов с личным составом 3-го армейского заградотряда, она провела исключительно большую работу по наведению порядка, задержанию дезертиров, трусов и паникёров, пытавшихся под разными предлогами переправиться на левый берег Волги. В течение 15 дней оперативной группой было задержано и возвращено на поле боя до 800 человек рядового и командного состава, а 15 военнослужащих по постановлению особорганов были расстреляны перед строем".

Прекрасно воевали армейские загрядотряды и на Курской дуге.

В 1942 - 1943 году бойцы армейских заградотрядов не только выполняли заградительные функции и не только сражались на передовой, но активно содействовали органам военной контрразведки в выявлении вражеских шпионов и диверсантов.

К 1944 году армейское руководство и без того часто использовавшее заградотряды, как резерв или как обычные комендантские подразделения, и вовсе перестало применять их "по прямому назначению" в виду отсутствия такой потребности. В октябре 1944 года они, как таковые, были ликвидированы.

Ложь о заградотрядах вызывает гнев у настоящих ветеранов. Многие из них вообще не сталкивались за время войны с деятельностью заградотрядов, а если и сталкивались - то очень редко.

Герой Советского Союза П.Н.Лащенко:

" Да, были заградительные отряды. Но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по своим, по крайней мере на нашем участке фронта. Уже сейчас я запрашивал архивные документы на этот счёт, таких документов не нашлось. Заградотряды находились в удалении от передовой, прикрывали войска с тыла от диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были; наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты. Скажу больше, фронт получал пополнение, естественно, необстрелянное, как говорится, пороху не нюхавшее, и заградительные отряды, состоявшие исключительно из солдат уже обстрелянных, наиболее стойких и мужественных, были как бы надёжным и сильным плечом старшего. Бывало нередко и так, что заградотряды оказывались с глазу на глаз с теми же немецкими танками, цепями немецких автоматчиков и в боях несли большие потери. Это факт неопровержимый"...

Кавалер ордена Александра Невского А. Г. Ефремов:

" Да, теперь сочиняют подобного рода небылицы те, кто знает о войне по книжным картинкам... Действительно, на угрожающих участках выставлялись такие отряды. Эти люди не какие-то изверги, а обычные бойцы и командиры. Играли они две роли. Прежде всего готовили оборонительный рубеж, чтобы отступающие смогли на нём закрепиться. Во-вторых, пресекали паникёрство. Когда наступил перелом в ходе войны, я не видел больше этих отрядов"...

Что мы имеем в сухом остатке?

Такую вот правду, которая очень не нравится нашим либералам, украинским нацистам и прочим лжецам-фальсификаторам истории.

"Заградотрядов НКВД" в том виде, в котором их изображают прозападные кинорежиссеры и блогеры - никогда не существовало. Заградительные отряды при военной контрразведке НКО, а затем - при НКВД - были очень малочисленными, и имели совершенно другие задачи - они боролись в диверсантами, шпионами, парашютистами, а "отбившихся от своих" военных и дезертиров ловили "по стольку по сколько". Причем, никого не расстреливали и не арестовывали - а отправляли на сборные пункты или (в исключительных случаях) передавали в правоохранительные органы "по подследственности".

Армейские заградотряды формировались не из личного состава НКВД, а из красноармейцев - причем самых лучших и заслуженных. Было их тоже немного - и гнать в бой 10 миллионов человек они никак не могли.

Ни одного случая расстрела отступающих частей в истории зафиксировано не было! Максимум - была стрельба над головой, расстрел на месте или арест только зачинщиков паники для последующего суда...

Сами бойцы заградотрядов параллельно служили армейским резервом и сражались с врагом на передовой на самых опасных направлениях.

Ах да, замалчивания... Почему они возникли? Во-первых, в СССР вообще не любили рассказывать о реальных методах работы спецслужб. Во-вторых, в истории о заградотрядах была не всегда приятная правда как раз относительно не их деятельности, а деятельности значительной части бойцов РККА, ведь счет растерявшихся в какой-то момент и покинувших позиции шел зачастую на десятки тысяч человек. Их не наказывали за это, давали возможность реабилитироваться, и, как правило, в последствии они вели себя мужественно и достойно.

Но обсуждать этот факт даже в таком ключе в Союзе не хотели. И да. Применять заградотряды приходилось на направлениях, где сражались стрелковые и танковые части, в составе которых было много недавно мобилизованных. В частях пограничников или морских пехотинцев заградительные мероприятия никогда не проводились в виду отсутствия необходимости. Они и так никогда не отступали без приказа.

Вот так правда кардинально отличается от мифов, которые вносят нам в уши кино и "желтая литература". Учитывая масштаб проблемы, думаю, не остается никаких сомнений в том, что искажалась история преднамеренно в ходе проведения масштабной информационно-психологической операции против нашего народа.

http://www.yaplakal.com/forum2/topic1376478.html