Бородач образовач №23.2 - Как создавали Украину (2)

Прошлая часть: Бородач образовач №23.2 - Как создавали Украину (1)

Чехословакия: единство государства превыше всего

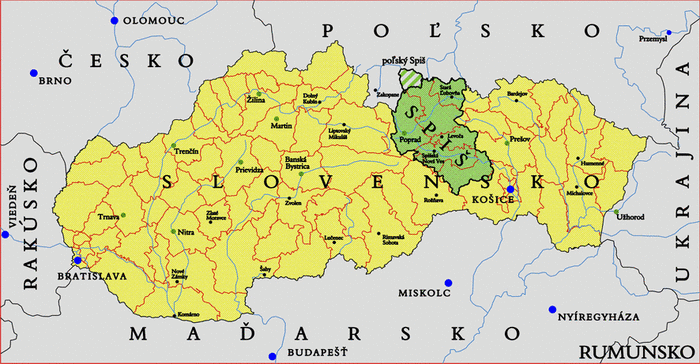

В этой части мы поговорим о положении Подкарпатской Руси, которая, после распада Австро-Венгрии, оказалась в составе молодой Чехословацкой республики. Уже 18 ноября 1919 года руководство Чехословакии выпускает документ, постулирующий политику правительства по отношению к нацменьшинствам. Согласно ему, решение национального вопроса Подкарпатской Руси возлагалось на местное самоуправление - русинский сейм, при этом предполагалось использовать местный язык в качестве официального, а также в качестве языка обучения в школах Подкарпатской Руси. «Местным языком» назывался малороссийский, однако предполагалось, что и великорусский язык также может изучаться в местных школах. Существенную роль в создании этого документа сыграл президент Чехословакии Томаш Массарик, который полагал что такая гибкая языковая политика, поможет избежать сепаратистских настроений в регионе.

В дальнейшем политика ЧСР в отношении нацменьшиств будет закреплена в конституции, принятой 29 февраля 1929 года и законе «о принципах языкового права», который был конкретизирован соответствующим правительственным постановлением. Согласно законодательству Чехословакии, государственным языком становился «чехословацкий язык». Однако, в регионах, где 20% населения говорило на другом языке, госорганы должны были вести переписку с гражданами также на местном языке, помимо этого предусматривалось создание национальных школ.

На 1921 год, в Подкарпатской Руси проживало 604,6 тысяч человек, из которых 64% составляли Русины, так их официально именовали в документах. И, согласно закону, этот народ имел определенные права на национальную автономию. Однако среди самой русинской интеллигенции имелись разные подходы к национальному самоопределению, здесь были русофильское движение, имевшее давние традиции в регионе, украинофильское движение, которое, помимо местной интеллигенции, подпитывалось и эмигрантами из Галиции и бывшей Российской империи. А также, растущее на основе русофильского русинское движение, утверждавшее русин как самостоятельный народ. Все эти направления имели своих последователей среди интеллигенции, издавали газеты, создавали общественные и культурные организации.

Важным вопросом, который необходимо было решить, стал языковой. В условиях, когда население говорило на разных диалектах, было трудно выбрать официальный язык, который будет использоваться в области. Были варианты использования русского литературного языка и одного из вариантов украинского, но вставал вопрос как совместить выбранный язык с разговорной речью русин. Я не специалист, поэтому здесь постараюсь объяснить, как это понял я. Во-первых, был вариант ориентироваться на украинскую фонетическую орфографию, фонетический принцип означает, что слова будут записываться также, как и произносятся, чуть позже приведу пример, на контрасте будет понятно. Во-вторых, был вариант использовать этимологическое правописание, этимологический принцип подразумевает, например, что мы произносим в слове «вода» первую «о» как «а», но пишем «вОда» так как родственное слово «водный». Такой принцип распространен в русском языке.

В связи с этим, в декабре 1919 года чехословацкое правительство собирает совещание ученых-лингвистов. Ученые заявили, что нужно ориентироваться на мнение местных деятелей, но высказали следующее мнение: «местный диалект не должен быть поднят на уровень литературного языка; вместо этого в качестве языка преподавания необходимо принять литературный украинский язык с этимологическим правописанием». Помимо этого, исследователи указали, что рекомендуют также не исключать обучения русскому, чешскому и словацкому языку. Эти соображения и легли в основу распоряжения о литературном языке в Подкарпатской Руси.

Казалось бы, вопрос решен на государственном уровне, но не тут-то было. По поручению правительства украинский филолог Иван Артемович Панкевич готовит учебник грамматики, вокруг которого разгораются споры. Этот Панкевич ориентировался на местные диалекты и использовал в своем труде более привычный для местных этимологический алфавит. И предполагалось, что позже можно будет ввести украинский фонетический алфавит. Самое интересное, что этот учебник не устроил никого. Русофилы обвиняли Панкевича в отходе от русского литературного языка и предпочитали использовать другие варианты грамматики. Украинофилы, в свою очередь, обвиняли Панкевича в том, что он пытался обособить русин в отдельный народ, путем создания искусственного языка. Короче говоря, языковой вопрос оставался спорным.

Как мы видим, общественная жизнь в Подкарпатской Руси кипела и здесь нужно поговорить об отношении чехословацких политиков к русо и украинофильству. Скажем сразу, оно было различным. Так Национально-демократическая партия поддерживала русофильское движение. В свою очередь украинофилов поддерживали те же социал-демократы и коммунисты, последние даже продвигали в своей печати вместо названия «Подкарпатская Русь» «Закарпатская Украина». Однако в официальных кругах сложилась и другая точка зрения, так в программе министерства просвещения Чехословакии на 1922 год отмечалось следующее: «С точки зрения чехословацких государственных интересов предпочтительным является местный язык, так как после стабилизации положения в России или Украине Подкарпатская Русь отошла бы в будущем какому-либо из этих государств… Наоборот, поддержка местного языка, предполагающая существование малого народа, отделенного от русских и украинцев литературно-языковым барьером, не будет способствовать развитию центробежных тенденций, и связь с чехословацким государством будет сильнее…».

Таким образом, мы видим, что отношение к национальному движению населения Подкарпатской Руси было неоднозначным среди чехословацких политиков. Уже в конце 1919 года правительство начинает настороженно относиться к русофильскому движению, видя в нем угрозу сепаратизма. Поэтому созванное в этот год правительство, состоявшее из социал-демократов, поддерживает украинофильское движение. Это обстоятельство стало причиной конфликта, когда 5 мая 1920 года на пост губернатора Подкарпатской Руси был назначен Григорий Жаткович, активный деятель Американской народной рады угро-русинов – эмигрантской организации, которая боролась за признание «угро-русского» народа и дарование ему автономии. А на должность вице-губернатора был назначен чешский чиновник Пётр Эренфельд, который должен был обеспечивать контроль Чехословацких властей над этим регионом, напомним, что официальная позиция заключалась в поддержке украинофилов. Жаткович пробыл в должности губернатора около года и ушел в отставку, недовольный политикой центральной власти в регионе.

Власть в регионе перешла к Эренфельду, который проводит активную проукраинскую политику и привлекает к работе украинских эмигрантов из Галиции. Однако ситуация резко меняется в 1923 году, когда губернатором назначается русофил Антоний Григорьевич Бескид. Теперь деятели украинского движения стали обвинять власти в предвзятости, однако в действительности всё было сложнее. Так украинофилы ссылались на заявления Бескида, что языком образования может быть только русский, однако в этом вопросе власть принадлежала министерству образования Чехословакии, которое не спешило активно вмешиваться в ситуацию. Зачастую язык обучения в учебном заведении зависел от предпочтений учителей и их позиции по национальному самоопределению. Это мог быть русский, украинский, местный диалект или даже чешский. Но стоит сказать, что, не вмешиваясь в языковой вопрос, минобразования сделало много для открытия новых учебных заведений и роста грамотности в регионе, что отражалось в статистике. Косвенным показателем роста грамотности было и большое количество печатных изданий на разнообразных языках.

Надо сказать, что вместе с тем, чешские власти не переставали укреплять влияние чешского языка, заявляя, что «чехословацкий» язык является государственным и имеет преимущество до тех пор, пока сейм Подкарпатской Руси не выберет язык области. Но вопрос о том, проводило ли правительство чехизацию региона остается дискуссионным. Официально такой программы никогда не существовало, однако большинство чиновников области были чехами, и некоторые исследователи склонны утверждать, что чехизация могла быть инициативой местных чиновников.

Подводя итоги, мы видим, что языковая политика Чехословакии в Подкарпатской Руси не носила системного характера. Большей частью правительство было обеспокоено угрозой сепаратизма в этой области, причем если русофилы подозревались в провенгерских настроениях, то украинофилы подозревались в желании примкнуть к будущему объединённому украинскому государству.

Румыния для румын

Политика Румынии в отношении русинского/украинского населения существенно отличалась от таковой в других обсуждаемых нами государствах. 23 марта 1923 года была принята конституция Румынии, в которой постулировалось, что Румынское королевство это «национальное, унитарное и неделимое» государство. С другой стороны, и данная конституция, и конституция Румынии от 27 февраля 1927 года, утверждали равенство всех граждан, независимо от вероисповедания и этнического происхождения.

Однако на деле, румынские власти разворачивают активную румынизацию приобретенных территорий, для этого было предпринято несколько шагов. Во-первых, на эти территории активно привлекаются румынские колонисты, в основном демобилизованные солдаты и румынские чиновники. Во-вторых, происходят перемены в кадровой политике, чиновники бывшей Российской империи и Австро-Венгрии снимаются с должностей, а новым претендентам на управленческие должности, а также на должности в образовании предлагается сменить фамилии на румынские. Кроме того, вводится строгий контроль над населением с помощью сил жандармерии, тайной полиции и военных. Уже 29 января 1919 года издается закон о Центральной службе государственной безопасности (сигуранце) – тайной полиции, которая будет вести активную деятельность в Буковине и Бессарабии, препятствуя большевистской и украинской пропаганде, осуществляя слежку и цензуру.

Политическая жизнь на присоединенных территориях подверглась унификации, в ходе которой здесь были созданы местные аналоги румынских партий. Однако если говорить про Буковину, еще со времен Австро-Венгрии здесь существовало украинское движение, поэтому здесь действовал целый ряд украинских политических организаций. Среди них социал-демократическая партия Буковины, Украинская народно-демократическая партия, Компартия Буковины, а также более провластные Украинская национальная партия и Украинская народная партия.

Цензурированию подверглась местная пресса, многие нерумынские печатные органы были закрыты, и вместо них печаталась периодика на румынском языке. Издававшиеся украинскими партиями и обществами издания, подвергались жесткой цензуре.

Языковая политика румынских властей также носила жесткий характер. 21 июля 1921 года принят декрет о возвращении населенным пунктам «исконных» румынских названий. Уже с 17 мая 1922 года в судах запрещается использование украинского языка, позже все государственные учреждения будут обязаны использовать в своей деятельности только румынский язык. С 14 июня 1924 года все мэрии могли вести общение с партиями лишь на языке, официально признанном властями. Весной 1927 года все вывески, указатели и т.п. должны были быть на румынском, или обязательно иметь румынский перевод.

Изменения касались и системы образования. С 26 июля 1924 года начинается ликвидация существовавших еще со времен Австро-Венгрии украинских начальных школ, лицеев и гимназий, все эти учреждения должны были быть заменены румынскими. Таким образом, за период 1925-1927 год украинские школы были ликвидированы, а учителя заменены на румын. Также начинается румынизация высшего образования, закрываются кафедры украинистики и уменьшается количество украинских студентов. В декабре 1925 года принимается закон о частном образовании, согласно которому нацмены могут получать образование на своем языке, но они обязаны учить румынский и преподавание некоторых предметов также должно быть на румынском. Вопрос образования весьма остро отозвался среди местного населения, которое вело борьбу за национальную школу, путем использования легальных методов, например, сбора подписей.

В конце концов, такая жесткая политика румынских властей привела к росту среди украинской молодежи националистических настроений. Хотя, по сравнению с Галицией, национализм здесь не был так силен, в 1930 году в Черновцах возникает организация украинских легионеров, а в 1932 возникнет группа «Мстители Украины». Обе организации стали сотрудничать с ОУН уже в 1934 году.

Подводя итоги, мы видим, что УССР, Польша, Чехословакия и Румыния выбрали совершенно разные тактики по «украинскому вопросу». Если в УССР была провозглашена политика украинизации и создания национального украинского государства. То Польша боролась с украинским национализмом, пытаясь обеспечить лояльность украинцев польскому государству, при этом не давая никакой национальной автономии, но и не посягая на украинскую идентичность. Чехословакия в принципе не выработала четкой национальной политики в Подкарпатской Руси, а Румыния выбрала путь жесткого контроля и ассимиляции местного населения.

Продолжение следует...

Аудиоверсия: https://borodatyybard.mave.digital/ep-71