Встречают по черепушке: френология

Во второй половине XVIII века в Австрии, мальчик по имени Франц, все никак не мог объяснить себе, почему же одним людям легко даётся запоминание чисел, а другим нет. Он заметил, что у его одноклассников, которые не испытывали проблем с запоминанием информации, глаза были как бы «на выкате» и подумал, не связано ли всё это. Так, австрийский врач Франц Йозеф Галль посвятил всю свою жизнь изучению наших с вами черепушек и решил разобраться как они устроены и сделал открытие, о котором впоследствии писали все: от Гёте до Пушкина.

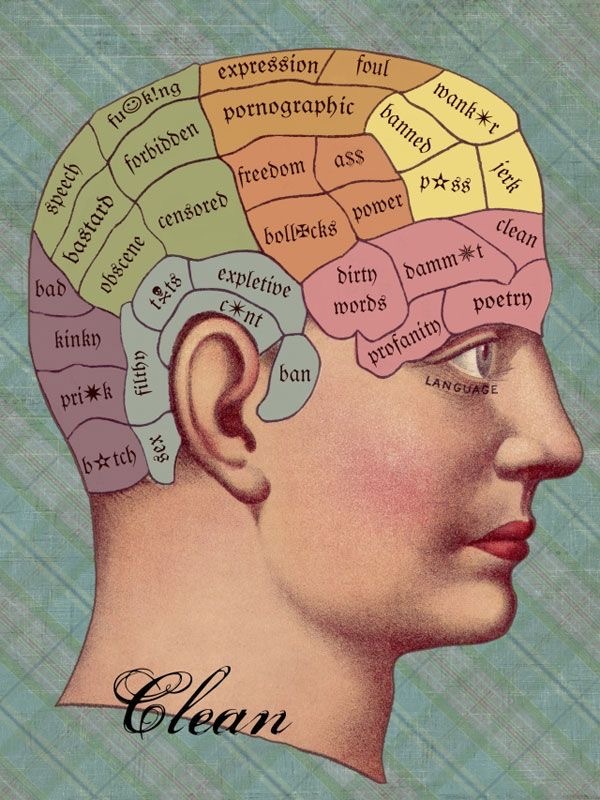

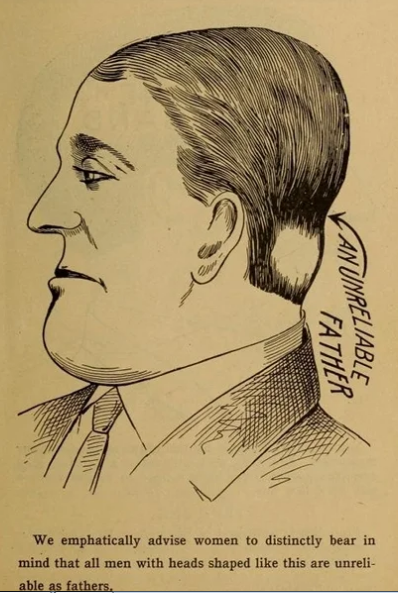

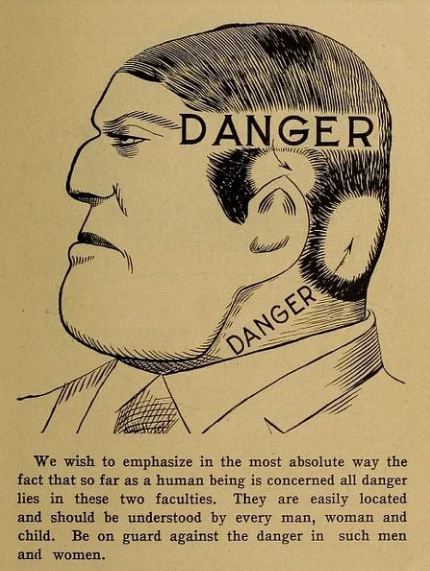

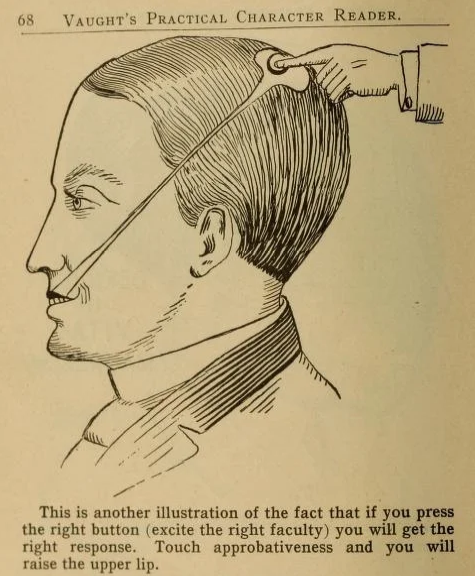

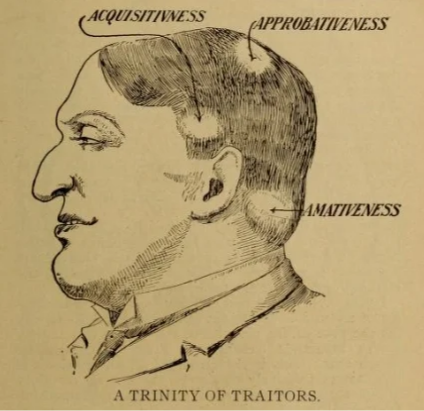

Галль взялся объяснять как на биологическом уровне формируется характер человека и обнаружил, что наш мозг – это как квартира на 27 комнат, где у каждой своя роль: одна отвечает за память, другая за любовь, третье за религиозность и так далее. И самое интересное, что по его исследованиям, всё это можно буквально нащупать на собственной голове. Галль говорил, что череп, при формировании, «подстраивается» под мозг, который с рождения имеет свои особенности. Так можно вычислить по выпуклостям и впуклостям есть ли у вас предрасположенность к тому или иному качеству. Эти выступающие участки на голове он назвал «шишками» и по величине этих шишек можно было судить о человеке.

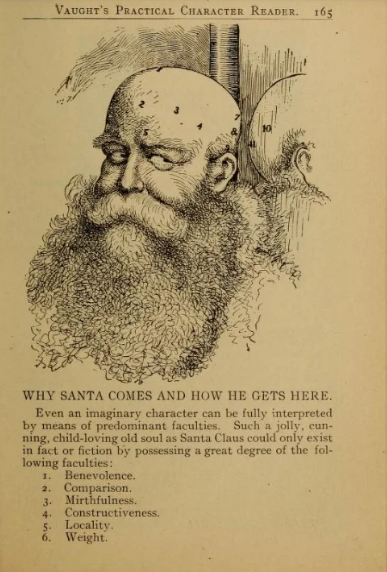

Важно помнить, что это все-таки конец XVIII и начало XIX века, медицина и наука еще не успели дойти до высокого уровня и если встает вопрос выбора между религией и наукой, ведущим голосом разума у людей оставался Бог. Франц Йозеф Галль был одним из тех, кто решил всерьез разобраться, почему одни из нас хорошие, а другие нет. Согласно теории Галля, которую доделывали её сторонники, отдельные шишки можно «накачать» словно мышцы, т. е. развить в себе отдельные качества. Удобно же? Галль начал распространять свои идеи в Австрии, устраивая лекции прямо у себя дома и собирая толпы народа, но властям и церкви это не понравилось и Галлю запрещают вещать о своей науке. Наш врач не растерялся и поехал в евротур, рекламировать свои знания о шишках. Совместно с ассистентом Иоганом Шпурцгеймом, Галль заезжал в тюрьмы, школы и больницы, чтобы собрать больше доказательной базы. В итоге, они докатились по Парижа, где френология стала ну ОЧЕНЬ популярной, но Галлю опять не везет и ему снова запрещают проводить свои лекции. В этот раз, врач решил ничего с этим не делать и так и остался в Париже до конца своих дней. Конец. На этом наука о шишках на голове и вправду могла закончиться, но Иоган Шпурцгейм решил отправиться дальше и перебрался в Англию, где сделал френологию модным трендом, расширил карту головы с 27 областей до 32, а потом и вовсе отправился с лекциями в Америку.

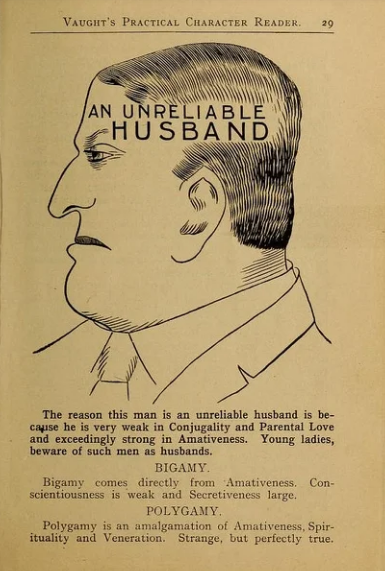

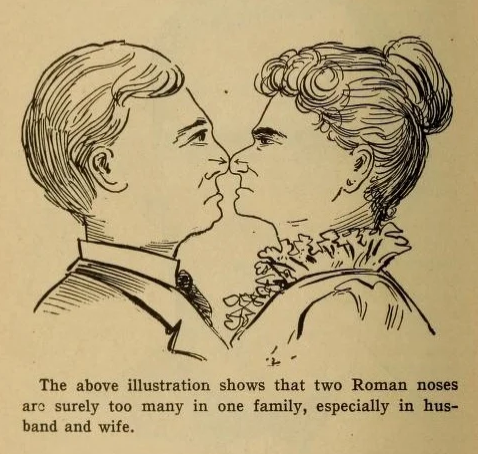

Френология в этих странах стремительно развивалась, как вирус, все хотели узнать, как узнать хоть что-то о ком-то. Появились целые научные общества, одно из таких основали братья Орсон и Лоренцо Фаулеры, они даже выпускали тематический журнал и открыли салон, в котором постоянно шел прием клиентов на осмотр головы, где ставили диагнозы и назначали рекомендации. Тем временем, в Эдинбурге, Джордж Комп, специализирующийся на юриспруденции, стал фанатом френологии номер один. Он тоже основал общество и выпустил несколько научных трудов о конституции человека, который очень пришли по вкусу англичанам, а после его тексты распространились по всему миру. Короче говоря это укоренилось в культуре.

Вернёмся к Францу Галлю. «Моя цель – выяснить функции мозга вообще и функции его различных частей в частности, показать, что по возвышениям и впадинам головы, можно определить различные склонности и наклонности и представить в ясном свете наиболее важные последствия, которые вытекают из этого для медицины, морали, образования и законодательства, одним словом, для науки о человеческой природе» – писал он. Как у любого научного бунтаря со своей теорией, у Галля были противники, в частности, некоторые французские ученые, которым Наполеон дал задание по изучению мозга, они называли Галля шарлатаном.

Может быть, вы бы подумали, что тут будет разоблачение, ведь всё это время шла речь о каких-то шишках – мракобесие чистой воды, но нет. Галль оказался прав, его исследование послужило отправной точкой для нейрофизики, некоторых наук в криминологии и психологии. К сожалению, Франц Йозеф Галль умер, так и не узнав, насколько весомый вклад в науку и изучение человеческого мозга смог привнести. В последние годы жизни его перестали воспринимать в серьёз в научных кругах.

Конечно же в этой истории, как т в большинстве других, есть своё НО. Давайте теперь разберемся и отделим действительно весомые тезисы от полного бреда.

Смотрите какое тут было дело: люди к тому времени понятия не имели как работает наша голова, и мышление всегда приравнивалась к душе, а душа это уже божья территория и против воли творца не попрешь. Галль же стремился понять, как работает собственный мозг, но проблема появляется в тот момент, когда ты становишься не объективным перед собственным трудом. Современники осуждали Галля не из-за глупости, а потому что его исследования были довольно выборочными и были полны субъективизма.

Поговорим о персонаже, который вступил с самим Галлем в спор – это французский врач Пьер Флуранц. Он пытался опровергнуть теорию своими собственными исследованиями и у него получилось, но опять же лишь отчасти. Флуранц проводил эксперименты над животными, в ходе которых он поочерёдно удалял участки коры головного мозга, о которых писал Галль. Как итог: ни одно из предположений не подтвердилось, карта мозга не работала. Стоит отметить, что работая над опровержением теории Галля, Флуранц сделал два немаловажных открытия: первое – мозжечок отвечает за двигательные функции и второе – обнаружил в продолговатом мозге дыхательный центр, который назвал «жизненным узлом».

Казалось бы, ура! Очередная псевдонаука повержена! А в итоге спустя года выяснилось, что и разоблачитель Флуранц был неправ. Его основной целью было доказать, что наши психические функции не распределены локализовано по мозгу. Проведя несколько исследований, он убедил в этом сам себя, только вот в реальной жизни все работало не так, а эксперимент он вообще проводил на птицах, а не на людях и зачем-то обобщал выводы на все живое. Но как тогда работает наш мозг? В этом разобрались уже совсем другие учёные.

В течение нескольких лет к врачам приходили пациенты перенёсшие инсульт, и у всех наблюдалось поражение одной и той же области мозга в левом полушарии. Галль был прав. Ну как прав, скорее просто ткнул пальцем в небо и оказался прав, естественно, не в том, что у нас за ухом можно нащупать шишку со склонностями к убийству, а в том что мозг действительно разделён на определённые участки. Более того, из 27 предполагаемых областей, которые предложил Галль, две из них оказались более-менее верными. Это те части, которые отвечают за речь и вербальную часть нашей памяти.

Но люди того времени уже не слушали разоблачающие лекции, а просто верили в то, что им больше нравилось и казалось понятнее. Как говорится, первое слово дороже второго. В конечном итоге френологию нарекли одной из первых в мире псевдонаук.

Ну а что сейчас? Спустя два столетия, псевдонаука повержена? Как вам сказать… такие вещи бесследно не уходят, и отголоски вы можете найти буквально везде. Сейчас, мы можем видеть на примере истории, результаты человеческого заблуждения и порой глупости, основанные на предрассудках. Мы делаем выводы, учимся как на чужих, так и на собственных ошибках, а потом, забывшись, в повседневных разговорах говорить о том, «какими же одарёнными людьми рождаются некоторые». Такое обесценивание человеческого труда ни к чему хорошему не приводит. Бесспорно существуют склонности и предрасположенности, но чтобы это стало успехом, такие задатки нужно развивать, а это вовсе не равно родиться с шишкой писательство или музыкальности. Успех это всего лишь 1% таланта и 99% работы над собой. Френология должна остаться в нашем сознании максимум как забава, урок истории и не больше.