Ответ на пост «Поздравляю себя, я фрезеровщик»2

Ребята, делайте как он, не делайте как я. Я по ходу своей жизни, неспеша тоже иду во фрезеровщики.

С возрастом пальцев становится либо меньше, либо они становятся короче. Либо и то и другое. Страдать вам.

Шутка про пальцы фрезеровщика актуальна во все времена.

БЕРЕГИТЕ РУКИ !!!!

Греческая фаланга. Эволюция военного дела

ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς

«С ним или на нём».

Понятие «фаланга» знакомо не только любителям истории. В школе мы изучали знаменитую греческую фалангу, которая впоследствии претерпела изменения в македонском военном искусстве. Македония превратила фалангу в грозное оружие, ставшее переломным моментом в развитии военного дела.

Сразу оговорюсь, что в этой статье мы не будем рассматривать тактику и взаимодействие воинов внутри фаланги, а также знаменитые битвы, где сходились фаланги. Это тема для отдельной статьи, поскольку она очень обширна.

Изображения так называемой «Стелы стервятников», на которой изображена протофаланга шумеров.

Появление фаланги тесно связано с трансформацией политического устройства в греческих городах-государствах. Обратимся к «Илиаде» Гомера, которая представляет собой неоднозначный, но интересный исторический источник. До середины VIII века до нашей эры в греческих полисах доминировала аристократия. Гомер, или собирательный образ, отразил в своём произведении о Троянской войне реалии своего времени. Таким образом, «Илиада» описывает именно тот период, когда жил автор, а не события, о которых он писал.

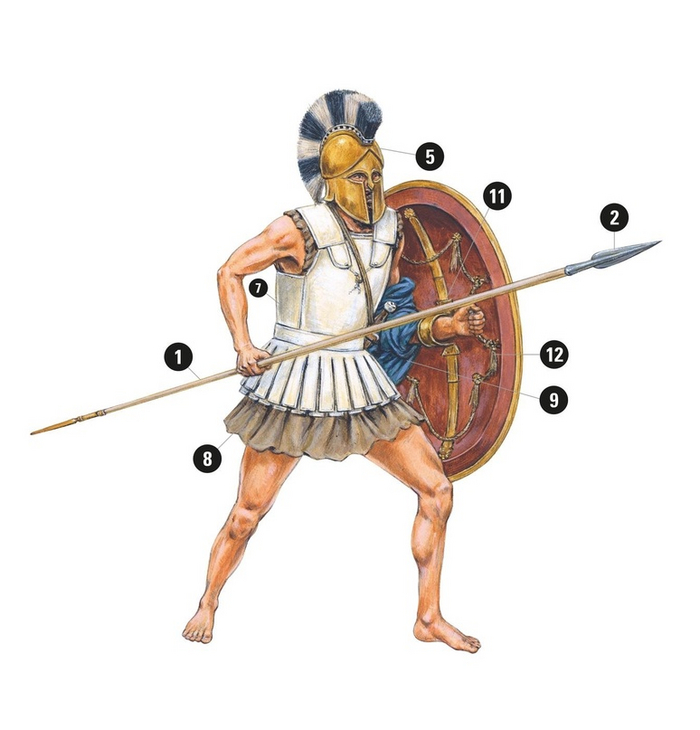

Гомер написал свою поэму на границе двух исторических периодов — архаического и гомеровского — примерно в VIII веке до нашей эры. Гомер впервые использовал термин «фаланга», обозначающий организованное сражение. В поэме Гомера фаланга противопоставляется поединкам таких героев, как Ахиллес, Гектор и Аякс. Однако гомеровская фаланга была скорее прообразом будущей классической фаланги. Протофаланга представляла собой плотный строй со щитами, подобный стене щитов викингов или армии египтян. Возможно, создание гоплона (асписа) стало ключевым моментом в развитии древнегреческого военного искусства. Точная дата этого события неизвестна, однако формирование фаланги происходило постепенно. Для лучшего понимания роли древнегреческого щита гоплона в становлении фаланги важно изучить вооружение гоплита.

ЩИТ ГОПЛОН.

Тут же необходимо сразу вставить ремарку о том, что этот щит в античной Греции никогда не назывался гоплоном, так как само слово ὅπλον переводится как «оружие», что в контексте защитного вооружения звучит абсурдно. Эллины называли такой щит асписом. Такой щит появился в VIII веке до н. э., то есть примерно в то же время, что и фаланга. Хотя это всего лишь предположение на основе появления такого щита на греческой керамике. На самом деле сложно сказать, повлиял ли строй фаланги на возникновение щита или, наоборот, появление такого щита повлияло на строй.

Аспис был диаметром от 80 сантиметров до одного метра, но нельзя точно утверждать, что в каждом греческом полисе придерживались своих стандартов. Изготовление щитов было делом рук ремесленников, специализирующихся на производстве оружия и доспехов, таких как кузнецы и плотники. В древнегреческом обществе каждый полис имел своих мастеров, создававших военную экипировку и оружие, основываясь на местных традициях и предпочтениях.

Такая стандартизация была очень важна, так как асписы использовались в составе фаланги, и было важно, чтобы они были примерно одинакового размера и веса, дабы обеспечить фалангу единообразием формации. Если у тебя щит был размером 80 сантиметров, а у боевых товарищей слева и справа по метру, то могли возникнуть определенные проблемы. Например, различие в размерах щитов могут нарушить единый фронт и защиту фаланги. Большие разрывы между щитами позволят противнику проникнуть в формацию или атаковать слабые места. В любом случае щит должен был закрыть воина от подбородка и до колен.

Изготовление щитов в Древней Греции проходило через несколько этапов. Для создания основы древние греки использовали различные прочные породы лиственных деревьев, включая клен, ясень или бук. Деревянные планки толщиной около 0,5 сантиметра соединялись между собой. Для укрепления и защиты щита требовался также металл, обычно железо или медь. Внутренняя сторона основы обтягивалась бычьей кожей, а внешняя сторона будущего щита покрывалась бронзой или железом. Иногда внешняя сторона обтягивалась кожей в несколько слоёв, а из металла делалась только кромка. Делалось это по нескольким причинам. Во-первых, экономия ресурсов. Кожа была более доступной и дешёвой по сравнению с бронзой или железом. Второй причиной являлось снижение веса, что для гоплона было немаловажно, так как гоплон весил от 6 и до 10 килограммов. Третья причина — улучшение гибкости и амортизации, что было важным фактором при поглощении ударов и защите воина.

На внутренней стороне обязательно делали две ручки. Одна из них была бронзовой и располагалась в центре, получается, рука просовывалась туда по локоть, и ручка получалась на изгибе локтя. Кистью руки гоплит сжимал вторую ручку, которая изготавливалась из кожаного ремня, который пропускался через две бронзовые петли.

Все эти крепления имели ряд преимуществ. Во-первых, расположение бронзовой ручки в центре щита позволяло воину эффективно управлять асписом, обеспечивая надежный и удобный хват. Вес гоплона распределялся по всей руке. Во-вторых, кожаная ручка усиливала захват щита и помогала воину удерживать его в нужном положении. По сути, гоплит в фаланге мог использовать лишь только своё предплечье, так как щит являлся продолжением его левой руки.

В боевом порядке фаланги щиты накладывали друг на друга, правым краем своего щита гоплит прикрывал левый край щита боевого товарища справа. Соответственно, в бою щит должен был иметь три точки опоры: колено, предплечье левой руки и предплечье товарища слева. Это имело целый ряд преимуществ, перечислим некоторые из них:

— Устойчивость и защита. Каждая из трёх точек опоры обеспечивала устойчивость и надёжность защиты тела. Предплечье товарища дополнительно усиливало защиту, обеспечивая плотное перекрытие щитов по всему ряду воинов, создавая единую щитовую стену в фаланге.

— Распределение нагрузки. Что в бою было очень важным аспектом. Имея три точки опоры, воин распределял нагрузки от щита на три разные точки опоры. Представьте, что вы несёте тяжелую сумку с продуктами из супермаркета в руке, вашей кисти станет тяжело. Но если распределить вес макета более равномерно, например, перекинуть сумку через плечо, а кистью будете просто её поддерживать, то вам сразу станет намного комфортнее. Таким образом, распределение нагрузки для воина позволяло снижать его усталость и напряжение в определенных мышцах и суставах, что, конечно, сказывалось на его боеспособности.

— Атакующий потенциал гоплита. Благодаря плотному перекрытию соседних гоплонов воин мог эффективно атаковать противника напротив себя, совершенно не думая о врагах по правую и левую сторону, зная, что боевые товарищи его прикрывают. Это давало возможность наносить удары и оставаться защищенным от ответных атак. Вероятнее всего, в асписах были специальные выемки для копья, которые позволяли класть дори (так греки называли копьё) на щит и орудовать им еще эффективнее.

Интересно отношение греков к аспису. Хорошо известно, что во время бегства из боя можно было избавиться от кирасы или шлема, однако потеря щита считалась позором. Фукидид и Ксенофонт даже приводят примеры смертных казней за потерю гоплона. Кираса и шлем служили для личной защиты гоплита, в то время как от щита зависело благополучие всей фаланги или, по крайней мере, твоих соседних товарищей.

Благодаря такой заботе о щите его можно было передавать из поколения в поколение. Для этого поверхность щита покрывали железом, медью или бронзой, что, конечно, увеличивало его вес.

Кроме того, есть фразеологизм, известный для всех любителей истории и исторических стратегий, который свидетельствует о том, что на щите, который был довольно внушительных размеров, выносили тела убитых и раненых с поля боя. С этим и связывают происхождение фразы «спартанки» — «с ним или на нём», которая провожала своего сына на войну. Сегодня этот фразеологизм означает «победить или погибнуть со славой». Римляне, успешно адаптировавшие культуру и технологии соседних развитых цивилизаций, позаимствовали и эту фразу — «aut cum scuto, aut in scuto», что значит «со щитом или на щите».

КОПЬЁ ДОРИ

Греки называли копьё «дори», впервые это слово появляется у Гомера со значением «дерево» или просто «копьё». Для древнегреческого мира копьё являлось не только обыкновенным оружием, но и символом мастерства и силы. Древний грек орудовал «дори» не только в ближнем бою, но и использовал его в качестве метательного оружия.

Символизм копья ярко проявляется в трагедии Софокла «Аякс». В этом произведении победа над врагами называется «завоеванием копьём». Копьё играет важную роль в этой трагедии, оно не только приносит победу, но и становится символом добычи. Этот образ становится метафорой «награды копья».

Длиной дори было от 2 до 3 метров, опять же, это зависело от полиса, и, скорее всего, с течением времени копья только удлинялись. Интересным фактором являлась толщина копья, диаметром примерно в пять сантиметров. По сравнению с египетскими и персидскими копьями, которые были диаметром в 2–3 сантиметра, дори являлось массивным оружием.

Наверняка у вас возник вопрос, а как можно пользоваться такой массивной и тяжелой палкой, весом не больше двух килограмм? Если вы посмотрите на современных реконструкторов или адекватные изображения гоплитов в интернете, то увидите, что гоплит держал копье не посередине, а практически за конец. Это было возможно благодаря железному (иногда бронзовому) противовесу, который придавал копью прекрасную балансировку. Но что это значило в контексте военной тактики и ведении битвы?

Гоплит, державший копьё ближе к его концу, быстрее реагировал на движения противника. Смещённый центр тяжести позволял воину держать копьё над головой, и таким образом он мог наносить удары врагу по незащищённым местам — шее, подмышке, подбородку. Подобный хват и удар сверху также позволял наносить удары, минуя стены щитов греческих фаланг. Благодаря балансировке и, соответственно, лучшему контролю гоплит мог использовать копьё для более дальних ударов, что было важно при сражениях в фаланге. Смещение рычага позволяло воину придавать больше силы ударом копья. Представьте, что у вас есть длинная ручка от метлы и вы хотите смахнуть книгу со стола. Если держать ручку метлы ровно, то есть соблюдая равновесие, то при попытке смахнуть книгу вы можете столкнуться с трудностями из-за отсутствия дополнительной силы. Однако, если на другом конце ручки метлы закрепить груз (противовес), то при смахивании книги груз поможет увеличить инерцию и силу вашего движения, делая его более эффективным и лёгким.

Листовидный железный наконечник копья длиной 30–40 сантиметров крепился к древку копья и обладал широкими и толстыми ребрами жесткости, что говорит нам о чудовищной силе удара копьём. Кстати говоря, вполне возможно, что, когда ломалось копьё или сам наконечник, гоплит мог орудовать другой частью копья.

Что же касается исторического контекста, то герои на вазах VIII века до н. э. всегда держат копья, равные или превосходящие их рост. На кубке для питья из Афинской агоры изображен воин, который нёс два копья разной длины и с разными наконечниками, что свидетельствует о том, что некоторые копья были метательными, а другие — боевыми. Короткое копье с небольшим наконечником делало его подходящим для метания. Чем легче наконечник, тем легче контролировать направление полёта копья.

Таким образом, уже в архаический период мы знаем о существовании двух вариантов копий, вполне возможно, что именно в это время происходит трансформация не только наступательного оружия ближнего боя, но и строя гоплитов. Использование дори как оружия ближнего боя, а второго копья как метательного оружия, скорее всего, играло важную роль не только в архаическую эпоху, но и в предполисные тёмные века, то есть в гомеровскую эпоху.

Согласно археологическим и письменным свидетельствам, древнегреческие воины часто выходили на поле боя с двумя или более копьями, некоторые из них предназначались для метания. Такая тактика давала им преимущество как на расстоянии от врага, так и в ближнем бою. Известно, что от метательных копий греки, которые через несколько поколений начали строиться в фалангу, отказались, и роль метателей копий начали играть пельтасты.

Одним из первых типов оружия, изготовленного из железа, является греческий меч, известный как ксифос (древнегреческое ξίφος — «пронзающий»). Его появление связано с периодом эгейской цивилизации, особенно с завершающим этапом микенской эпохи греческой истории в XI веке до нашей эры. Изначально ксифос изготавливался из бронзы, но позднее стали применяться и железные образцы. Клинок ксифоса имел плавные изгибы, напоминающие лист, что позволяло применять его как для колющих, так и для рубящих ударов. В первоначальных вариантах длина клинка составляла около восьмидесяти сантиметров, однако с появлением железных экземпляров в IX веке до н. э. он стал немного короче, примерно шестьдесят сантиметров, при этом становясь немного шире.

Менее распространенным видом меча был копис (древнегреческое κοπίς — «рубить, отсекать») — оружие с односторонней заточкой по внутренней грани лезвия, предназначенное преимущественно для рубящих ударов, но также способное к колющим. Этот тип меча рассматривался как редкость в арсенале войск Александра Македонского, и, согласно отчету Курция, кописы использовались для отсечения хоботов у слонов. Происхождение кописа у греков связано с персами с VI века до н. э., как отмечает Геродот, указывая на наличие такого оружия у персидской тяжелой кавалерии в первой половине V века до н. э. Скорее всего, персы в свою очередь позаимствовали его у цивилизаций Междуречья.

Длина клинков кописа варьирует от 53 до 70 сантиметров, на основе археологических находок в Греции средний размер составляет около 60 сантиметров. Иногда копис носили, просто заправив его за пояс (это можно видеть на античных статуэтках), а иногда — за спиной, что обеспечивало расширение клинка кописа к кончику. Это приводило к смещению центра тяжести от руки, что увеличивало кинетическую энергию удара. Благодаря изогнутой форме лезвия вперед рубящая способность кописа значительно превосходила прямой меч. Согласно свидетельству римлян, ни один шлем или доспех не мог выдержать удара от кописа.

ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ.

Давайте теперь поговорим о доспехах, которые были распространены на территории Эллады. Точнее, о двух типах, с разной историей и разной технологией изготовления.

Первые доспехи, которые часто встречаются в исторических фильмах и играх, — это гиппотора́кс, или, как его еще часто называют, анатомическая кираса. Это нагрудный доспех из двух металлических пластин, чаще всего бронзовых, который отливался по размеру туловища владельца и имитировал идеальное строение мужского телосложения. Весил подобный доспех 6–7 кг, в зависимости от владельца.

Предшественником гиппоторакса была колокольная кираса (bell cuirass), существовавшая в период архаики (около 800 года до нашей эры), но весила она на 4 кг больше. Учёные пока не могут ответить на вопрос, как возникло подобная броня, но, как по мне, она имеет много схожего с броней микенского периода. Возможно, что пращуры колокольной кирасы использовались в Троянской войне.

Изначально гиппоторакс был обычным примитивным нагрудным доспехом, но уже к VI–V векам до нашей эры у панциря развивается анатомическая мускулатура. Подобная кираса состояла из двух пластин — нагрудной и спинной, которые скреплялись между собой специальными шпильками. По бокам обеих пластин располагались по два кольца, через которые пропускались кожаные ремешки (либо шнуры), и таким образом на теле человека обе пластины стягивались. Гиппоторакс является правопреемником колокольной кирасы и доспехов микенского периода еще потому, что нижний край кирасы был вытянут для защиты паховой области. Видимо, греки очень дорожили своим пахом.

Гиппоторакс

Я думаю, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать дороговизну и сложность производства гиппоторакса, поэтому у древних греков широкое распространение получили другие доспехи, которые использовались еще с микенского периода. Это линоторакс — древнегреческий панцирь из льняной ткани.

Линоторакс был распространен на всей территории бассейна Средиземного моря, но изначальным ареалом его возникновения считается Греция и Малая Азия. Его популярность прежде всего связана с низкой стоимостью, легкостью и тем, что они не стесняли движения, как бронзовые панцири. Линоторакс производился из нескольких слоёв льна, которые склеивались вместе. Иногда подобный доспех мог покрываться железными или бронзовыми пластинами или чешуйками. Питер Конноли, знаменитый историк и специалист по Древней Греции, сделал реплику линоторакса, которая оказалась весом в 3,6 килограмма.

О подобном типе доспеха упоминал еще Гомер.

Оба вождя устрояли ряды ополчений фокейских И близ бео́тян, на левом крыле, ополчалися к бою. Локров Аякс предводил, Оилеев сын быстроногий: Меньше он был, не таков, как Аякс Теламонид могучий, Меньше далеко его; невеликий, в броне полотняной,

(Илиада 2.529)

И в стихе 2.830, где говорится о «Сих предводили Адраст и Амфий, в броне полотняной».

Такие упоминания можно встретить у Геродота:

Амасис же послал посвятительные дары также и в Элладу. В Кирену он пожертвовал позолоченную статую Афины и свое собственное изображение в красках; затем Афине в Линде — две каменные статуи и замечательный льняной панцирь;

А также у Ливия, Страбона, Алкея и Светония. Плутарх писал, что Александр Македонский носил двойной льняной нагрудник в битве при Гавгамелах.

Итак, как мы видим, подобные доспехи были распространены не только у греков, но и по всему Средиземноморью — латинов, римлян, этрусков, но родиной линоторакса и гиппоторакса являлась Древняя Греция. Возникает резонный вопрос, могли ли повлиять подобные доспехи на создание такой формации, как фаланга?

— Линоторакс был отличным доспехом для фаланги. Учитывая плотное расположение воинов в фаланге, доспехи, которые предоставляли хорошую защиту при небольшом весе, были идеальным выбором для древних греков. Он представлял из себя баланс между защитой и мобильностью.

— Но и главным подспорьем линоторакса была его дешевизна, так как в фаланге принимало участие большое количество бойцов — от сотни и до десятка тысяч жителей одного греческого полиса. Доспехи покупались на собственные средства, поэтому многие гоплиты предпочитали бюджетный льняной доспех.

Отвечая на вышесказанный вопрос, можно с уверенностью сказать, что на фалангу больше повлияло изобретение щита. Во-первых, появление в среде древнегреческих воинов совпадает по временным рамкам с созданием фаланги, гиппоторакса и льняных доспехов, которые существовали за много веков до фаланги. Во-вторых, подобные доспехи эволюционировали под такую формацию, как фаланга, а не наоборот. Свидетельством этого могут служить поножи и шлем, о котором речь пойдет ниже.

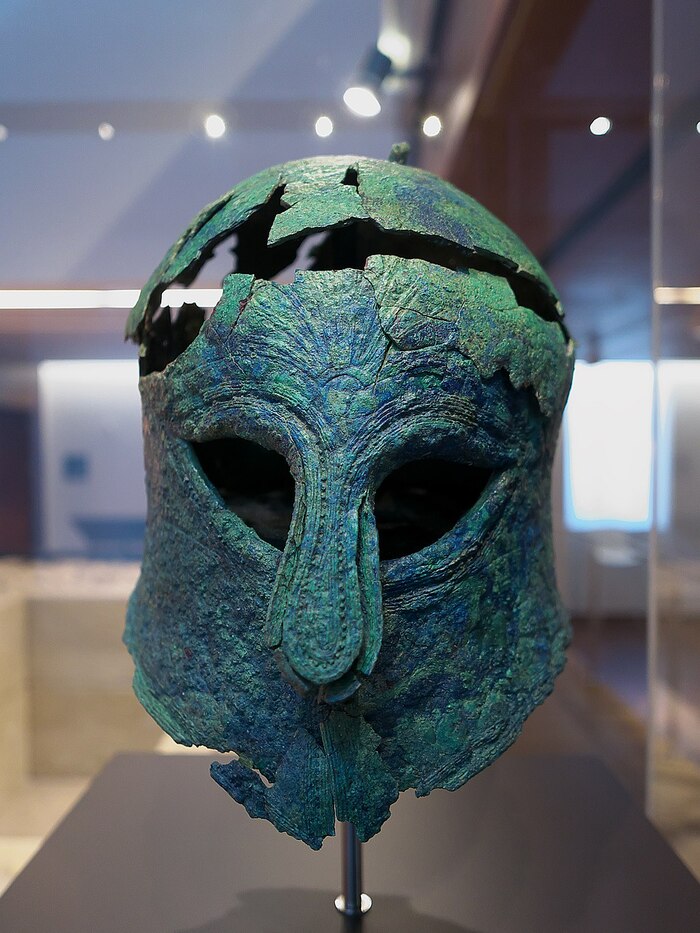

Шлем

Интересным объектом для изучения влияния фаланги на защитное вооружение является шлем.

История древнегреческих шлемов уходит корнями, подобно и доспехам, вглубь веков. Истоки шлемов Древней Греции восходят к микенской цивилизации, пожалуй, самым популярным из которых является:

— Шлем из клыков эпохи бронзового века. Микенцы использовали подобные шлемы с XVII века до нашей эры и параллельно с обычными бронзовыми шлемами. Конструкция подобного шлема незамысловатая, но довольно уникальная в своём роде: к кожаной основе, обитой войлоком, приклеивались куски бивней кабана.

Описание подобного шлема можно найти и у Гомера:

Вождь Мерион предложил Одиссею и лук и колчан свой, Отдал и меч; на главу же надел Лаэртида героя Шлем из кожи; внутри перепутанный часто ремнями, Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали Белые вепря клыки, и сюда и туда воздымаясь

Интересно, что на один шлем требовалось убить не меньше сорока кабанов.

Понятно, что изначально большинство шлемов изготавливались из кожи, обычно из толстой кожи вола, такие шлемы упоминает еще и Геродот у персов и фракийцев. Скорее всего, подобные шлемы были распространены в ареале, который охватывал Балканский полуостров, Переднюю и Ближнюю Азию.

Первым шлемом собственного производства, который появился у греков, стал Иллирийский шлем. В ранних иллирийских шлемах листы бронзы выгибались по форме головы и соединялись внахлёст. В местах соприкосновения они скреплялись заклёпками, в результате чего на макушке шлема образовывались два ребра жёсткости.

Характерной особенностью, благодаря которой сразу можно будет опознать иллирийский шлем, является отсутствие наносника и продольные рёбра, которые оставались в качестве украшения и защитной функции и после того, как шлемы начали ковать из цельной болванки. Обязательным атрибутом иллирийского типа являлись нащечники и прямоугольный вырез для лица.

Интересной деталью являются нащечники, а точнее то, что они прикрывали шею только с боков и спереди. Сзади же шею они практически не прикрывали. Теперь вопрос: могли ли подобные шлемы возникнуть в ответ на потребности фаланги? Из-за отсутствия каких-либо аргументов или письменных источников ответить на этот вопрос не то чтобы затруднительно, а попросту невозможно. Однако, судя по археологическим данным и древнегреческой вазописи, можно сказать, что иллирийский шлем появился где-то около 700–650 годов, что удобно совпадает с появлением протофаланги.

Следующей эволюционной ступенью стал знаменитый коринфский шлем, о котором знает почти каждый. А если не знает, то уж точно его видел в фильмах, играх или на иллюстрациях книг. Чтобы получился коринфский шлем, достаточно было добавить довольно массивный наносник, нарастить металла сзади, чтобы он прикрывал шею, и выгнуть нащечники вокруг лица.

Остановимся на нём поподробнее, а потом плавно перейдем к халкидскому шлему и закруглимся. На самом деле, можно написать отдельную статью про эволюцию греческих шлемов, тема эта довольно интересная и нескучная.

Подборка шлемов Коринфского типа

Как я писал ранее, главным достижением коринфского шлема являются сразу три вещи: очень толстый и массивный наносник (10 мм, посмотрите на картинку, это самая толстая и прочная часть шлема), нащечники, которые фактически закрывали ранее открытые части лица и хорошо закрывали заднюю часть шеи. Фактически, этот шлем защищал всё лицо, кроме глаз, однако массивное копьё и листовидный наконечник попросту не смогли бы туда проникнуть. Большой изогнутый выступ защищал затылок.

Как мы видим, технология этого шлема сделана для того, чтобы с твердой уверенностью защититься от фронтального удара. Об этом говорит толщина наносника и появившиеся нащёчники, фактически, этот шлем идеально подходил для фаланги, которая сражалась всегда фронтом. Минусом этого шлема было две вещи: плохая слышимость и небольшой угол обзора. Однако, я думаю, вы понимаете, стоя в фаланге, ты должен заботиться лишь о том, что ты видишь впереди себя, а по бокам… Ну, твои боевые товарищи должны тебя прикрыть.

Теперь рассмотрим халкидский шлем, который, как на первый взгляд кажется, начал отходить от преимуществ коринфского шлема. Главных изменений было два: отсутствие или символичность наносника, что позволяло улучшить обзор гоплита, и трансформация нащечников. Появились прямоугольные широкие (или же округлые) нащечники.

Таким образом, видим, что эволюция древнегреческих шлемов была в значительной степени определена требованиями и тактикой фаланги. Шлемы становились более сложными и обеспечивали более полную защиту, чтобы соответствовать требованиям сражения в тесной формации. Однако каждая новая модель шлема имела свои собственные преимущества и недостатки, которые отражали тот или иной баланс между защитой, маневренностью и комфортом для воина.

ПОЯВЛЕНИЕ ФАЛАНГИ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ

Фалангой называется построение пехоты, чаще всего тяжелой, для ведения рукопашного боя с обязательным сохранением порядка. Это построение вытянуто по фронту в прямую линию и имеет чаще всего унифицированное вооружение, сосредоточенное на фронтальном ударе.

Историками считается, что фаланга является, пожалуй, важнейшим проявлением принципа полисного коллективизма. Появление фаланги проистекает из-за глубоких изменений в экономике и социальной структуре греческих полисов VIII–VII веков до н. э. Становление фаланги и её дальнейшее развитие отражает укрепление политических и экономических позиций так называемого «демоса». Напомню, что демос — это свободное население греческих городов, владеющее гражданскими правами. В состав демоса входили исключительно мужчины! Наряду с демосом в состав полиса входили и другие категории зависимых граждан, например в Аттике — метэки, в Лаконии и Мессении — периэки и, естественно, рабы. Необходимо отметить, что в архаическую эпоху демосу противопоставлялась родовая аристократия и этим термином обозначалась общая народная масса.

Более кратко можно охарактеризовать то, что война была прерогативой аристократии не только из-за своего священнодействия. Но, наверно, в первую очередь из-за дороговизны вооружения и снаряжения в целом. Масштабные, так сказать, «народные» армии были невозможны по причине высокой стоимости бронзового оружия. Например, один только медный доспех мог стоить от 9 до 12 быков. Колесницы, которые были показателем статусности у индоевропейцев, использовались героями не в качестве боевого средства, а были средством репрезентации. Многие могут возразить на это, что простолюдины могли быть пращниками или лучниками. Но использование оружия дальнего боя регламентировалось обеими сторонами и считалось делом недостойным. Таких примеров много, и мы можем встретить их, читая «Илиаду», между аристократами заключались соглашения о неприменении пращи и лука.

Если вы читали «Илиаду», то замечали, что Гомер описывает всегда два вида битв. Один вид — организованный строй, который был характерен именно для микенского периода. Второй вид битв — рассыпная битва с поединками героев, которая называется мономахией. Этот вид битвы может быть характерен для военной аристократии и вождей времен Гомера (VIII век). Советский историк и археолог Клейн полагает, что описания организованного строя попали в «Илиаду» благодаря эпическим традициям и сказаниям. Однако с этим можно и не согласиться, если принять неочевидный факт того, что Гомер мог быть просто компилятором различных уже греческих сказаний. То есть рассыпной строй мог практиковаться в более раннюю эпоху архаической Греции, а организованный строй в «Илиаду» мог проникнуть уже в позднюю эпоху образования протофаланги. Возникновения фаланги обычно связывают с Лелантской войной между двумя эвбейскими городами Эретрией и Халкидой, которая длилась 60 лет, с 710-го по 650-й годы до н. э. Однако мы сталкиваемся с другой сложной проблемой о том, кем являлся Гомер и когда была написана «Илиада». А это тема очень сложная, и для неё нужна будет даже не статья, а отдельная книга.

Зарождение фаланги, а точнее, её протофалангового образца, произошло в архаический период (VIII век до н. э.) и её эволюция продолжалась вплоть до VI века до н. э. Прежде всего, это связано с тем, что экономические позиции демоса укреплялись, а правили ранее тираны. Тирания возникла в эпоху аристократических смут, когда разные богатеющие кланы боролись между собой и разрывали полис на части. Обычно тиран возникал из аристократической семьи и противодействовал другой родовой знати. В этом случае тираны должны были иметь поддержку низов, пытаясь создать социальную базу для собственного правления, тираны шли на экономические и политические уступки демосу. По факту, тираны, выступавшие против аристократии, имели опору на народные массы. Ближайшей аналогией я считаю римских популяров, особенно Гая Юлия Цезаря, который опирался на народные массы.

Господство военной аристократии было построено в первую очередь на фундаменте военной силы, поэтому тираны, опиравшиеся на городское свободное население, начали создавать собственные армии. Сложно сказать, пришли ли в этом случае греки сразу к протофаланге, вероятно, это случилось чуть позже в ходе Лелантской войны. Политические дрязги и смута в рядах аристократических кругов, распад военной демократии, обнищание одних аристократов и накопление богатства других, обеспечивающие расслоение среди верхушки, — все эти факторы совпали в удачную комбинацию, которая и привела к появлению фаланги. Однако катализатором всего этого стал другой аспект, пожалуй, самый важный. Это использование железа, которое пришло на смену бронзовому веку. Греция была относительно богата своими железными месторождениями, и теперь качественное и дешевое относительно бронзы оружие было доступно не только аристократам, но и среднему слою греческого общества.

Если появление фаланги связано с Лелантской войной, то её распространение произошло после битвы при Гисиях, в которой сошлись войско Спарты и Аргоса. Тиран Аргоса Фидон, в состав войска которого входили граждане из средней прослойки, наголову разгромил спартанцев. Аристократы, которые действовали до этого преимущественно в конных поединках, лишились своего главного козыря. Конница знати ничего не могла противопоставить фаланге, вооруженной копьями, и, таким образом, её ренессанс состоялся только при царе Филиппе и его сыне Александре, где фаланга являлась наковальней, а конница стала молотом.

Тактика ранней фаланги предусматривала ближний бой без каких-либо ухищрений. Теперь судьбу греческого полиса решали не два воина-аристократа, а два коллектива граждан. И к чему же это привело?

Греческая фаланга уравняла в себе рядового гоплита и аристократа. Теперь гражданин и аристократ сражались в одном строю и одинаково переносили тяготы боя. Это революционное новшество привело к созданию полисного мировоззрения, где царствовали коллективизм и равноправие между гражданами. Таким образом, фаланга становилась причиной возникновения новой демократии, являясь при этом вооруженным народным собранием греческого полиса.

Анонс ближайших статей

Доброго времени суток. Представляю список готовых статей, которые выйдут в ближайшее время.

Порядок выпуска статей будет зависеть от ваших голосов:

"Восхождение десяти тысяч" - невероятный поход греческих воинов

В 401 г. до н.э. произошло событие, которое, без всяких преувеличений, потрясло Европу и Азию и имело значительные последствия на ход дальнейшей истории, показав всем военную слабость Персии. Оказавшиеся на берегах Евфрата, в самом сердце Персидской империи, и лишившиеся своих командиров, греческие наемники сумели с непрерывными боями выйти к Черному морю и затем вернуться в Элладу.

Об этом беспримерном походе мы знаем, главным образом, из сочинения афинянина Ксенофонта, который волей случая, после убийства признанных вождей этой экспедиции, возглавил греческое войско.

В 401 г. до н.э. произошло событие, которое, без всяких преувеличений, потрясло Европу и Азию и имело значительные последствия на ход дальнейшей истории, показав всем военную слабость Персии. Оказавшиеся на берегах Евфрата, в самом сердце Персидской империи, и лишившиеся своих командиров, греческие наемники сумели с непрерывными боями выйти к Черному морю и затем вернуться в Элладу. Ксенофонт был современником Платона и учеником Сократа, но симпатии его всегда были на стороне Спарты. После возвращения из этого знаменитого похода, он, во главе своего отряда (на тот момент в нем насчитывалось около 5 000 человек), пришёл к спартанцу Фиброну, который собирал армию для войны с сатрапом Фарнабазом. В Малой Азии Ксенофонт сражался вместе с царем Агесилаем, за это он даже был лишён афинского гражданства (гражданство ему вернули, когда Афины стали союзником Спарты в войне с Фивами).

К огромному счастью потомков, Ксенофонт оказался талантливым писателем, который, к тому же, изобрел новый литературный жанр, написав от третьего лица (под именем Фемистоген Сиракузский) первую в мире автобиографию – знаменитый «Анабасис» («Восхождение» – первоначально этот термин означал военный поход из низменной местности в более возвышенную).

Начиналась эта история как сказка, в которой у великого царя Персии Дария II было два сына: старший Аршак и Кир Младший. Именно Кир, по мнению его матери Парисатиды, сводной сестры Дария, априори обладал всеми необходимыми качествами будущего царя, и потому она дала ему имя, которое мог носить только наследник престола: Кир — значит, Солнце. В качестве первого шага, в 407 г. до н.э. она убедила стареющего царя назначить Кира (родившегося около 432 г.) на важнейшую должность сатрапа Лидии, Фригии и Каппадокии, а заодно и главнокомандующим всех войск в Анатолии. В Элладе в это время вовсю шла Пелопонесской война, в которой Дарий в какой-то момент решил поддержать Спарту. И Кир неожиданно оказался союзником великого Лисандра. В 405 году до н. э. Дарий умер, и персидский наместник в Карии Тиссаферн, на помощь которого надеялся Кир, встал на сторону своего зятя Аршака, принявшего теперь имя Артаксеркс II, и даже донес новому царю о планах брата убить его. В результате Кир был помещен в темницу, но, слабовольный Артаксеркс испугался гнева Парисатиды, которая освободила Кира, и добилась возвращения сына в его сатрапию. Именно Кир является главным героем I Книги "Анабасиса" Ксенофонта. А в это время на сцену мировой истории вышел человек, которому суждено будет стать главным героем II Книги – небесталанный спартанский полководец Клеарх, недостатком которого было нежелание подчиняться кому бы то ни было. Несмотря на строгое спартанское воспитание, Клеарх больше был похож не на Лисандра, а на Алкивиада. Когда власти Спарты отправили его на помощь городу Византий, Клеарх, недолго думая, захватил там власть и объявил себя "тираном" (то есть, правителем, не имеющим прав царской власти). Возмущенные таким самоуправством геронты, направили к Византию новое войско, и Клеарх бежал оттуда с казной и даже каким-то отрядом: на территории Эллады появился кондотьер, готовый предложить свои услуги любому, кто заплатит. И такой человек быстро нашелся – им стал с трудом спасшийся от своего брата Кир. На блеск персидского золота явились представители почти всех государств Эллады, и в Малую Азию пришла внушительная армия в 13 000 человек: 10 400 гоплитов и 2500 пелтастов. Этот отряд присоединился к 70-тысячной персидской армии Кира. Греческие наемники ещё не знали, что их ждёт, и были уверены, что идут на войну в Малой Азии против коварного Тиссаферна. Однако весной 401 г.до н.э. их повели на юго-восток — под предлогом войны с мятежными горцами. И только когда было пройдено две трети пути, объявили об истинной цели похода – война с законным царем Персидской империи. Кир пообещал им полуторную плату, а в случае победы ещё пять мин серебра каждому. Отступать было поздно, греки пошли дальше. 3 сентября 401 г. до н.э. войско Кира встретилось у Евфрата (примерно в 82 км к северу от Вавилона) с армией Артаксеркса. Именно здесь состоялась битва при Кунаксе. В настоящее время эта местность носит название Тель Акар Кунейсе. Сражение при Кунаксе описывают Ксенофонт, Полибий и Диодор. Об армии Кира мы уже говорили. Артаксеркс привел к Кунаксу около 100 тысяч воинов из Ирана, Индии, Бактрии, Скифии. Если верить Ксенофонту, в армии Артаксеркса были также и 150 персидских серпоносных колесниц, которые были направлены именно против греков. Каждую из этих колесниц несли четыре лошади, к большой оси крепились серпы длиной около 90 сантиметров, и ещё по два вертикальных серпа крепились снизу. Такие же колесницы были использованы персами во время войны с Александром Македонским.

И тут у Кира и Клеарха возникли серьезные разногласия по поводу плана предстоящего сражения. Кир вполне резонно предлагал нанести главный удар по центру, где будет стоять его брат. В этой битве нужна была не военная победа, а гибель (в крайнем случае, пленение) соперника Кира: узнав о смерти царя, его армия прекратит сражение и перейдет на сторону нового законного монарха. Но это противоречило всему, чему учился Клеарх. Ведь, на самом деле, по всем правилам военной науки, необходимо было нанести мощный удар правым крылом по левому флангу вражеской армии, опрокинуть его, а потом, развернувшись, ударить по центру. Греческая фаланга за спиной Клеарха словно неслышно шептала ему: «завтра слава Павсания и Лисандра померкнет навсегда, и ты станешь первым греческим полководцем, разбившим персов в самом сердце их империи, из твоих рук получит корону великий царь. А, может быть... Но об этом потом. Перед тобой ровное поле, правый фланг будет защищён рекой, у тебя есть пельтасты и кавалеристы из Пафлагонии, которые защитят фалангу от фланговых ударов и разгонят метателей копий и дротиков. Все будет хорошо». Каждый из этих планов был по-своему хорош, и каждый сулил победу, если бы Кир и Клеарх сумели договориться. Но они не договорились. И на следующий день, под воинственное пение флейт, ощетинившаяся копьями греческая фаланга двинулась вперёд — безжалостно и неумолимо, сметая все и всех на своем пути. Эллинам противостояли персидские и египетские пехотинцы, 500 всадников во главе с Тиссаферном и знаменитые персидские серпоносные квадриги. «Ни о чем не думать, сомкнуть строй, не смотреть по сторонам, не сомневаться — персы храбры, но нет пока на свете силы, способной остановить вас. Пора переходить на бег».

Через несколько часов Кир победит и станет царем. Но Кир не хотел ждать несколько часов. В его душе кипели ненависть к брату, нетерпение и злость, он возглавил кавалерийский удар по центру, где стоял Артаксеркс, и даже лично ранил его коня — царь упал на землю. Но, дабы показать всем свою доблесть, Кир сражался без шлема. Когда бактрийцы забросали его дротиками, он получил рану в висок, а потом кто-то поразил его копьём. Мёртвому Киру отрубили голову и преподнесли Артаксерксу, затем – показали ее войску мятежника. Все было кончено, армия Кира прекратила сопротивление, но греки не знали об этом. Они продолжали делать свою работу: опрокинув стоящих против них пехотинцев, разбив боевые колесницы (часть из которых они пропустили сквозь строй, где возничих забросали копьями пельтасты), одну за другой они теперь отбивали атаки персидской конницы. В этом сражении греческие наемники продемонстрировали все качества безупречных воинов. Они хладнокровно выполняли приказы командиров, умело перестраивались и действовали в тот день, поистине, идеально. Увидев, что армия Кира перестала сражаться, фаланга развернулась и прижалась к реке – и персы уже не решались атаковать ее. Тогда греки сами двинулись вперёд, и командиры Артаксеркса, уже увидевшие мощь фаланги, не пожелали испытывать судьбу – отступили, оставив грекам поле боя. Потери армии Артаксеркса составили около 9000 тысяч человек, войск Кира – около 3000, причем потери греков были минимальными. Полибий вообще сообщает, что из них никто не погиб. Армии вернулись на исходные позиции и ситуация была крайне неприятной для обеих сторон. Вроде бы, одержавшие победу греки, оказались вдали от родины посреди враждебной страны. Победивший мятежного брата Артаксеркс не знал что делать с непобежденными греческими воинами в центре его державы. Он предложил им: "Сложите оружие и переходите ко мне". Согласно Ксенофонту, на военном совете первый из греческих военачальников сказал: "Лучше смерть". Второй: "Если он сильнее, пусть отберет (оружие) силой, если слабее, пусть назначит награду". Третий: "Мы все потеряли, кроме оружия и доблести, а они друг без друга не живут. Четвертый: "Когда побежденный приказывает победителям, это или безумие, или коварство". Пятый: "Если царь нам друг, то с оружием мы полезнее ему, если враг, то полезнее себе".

Ксенофонт сообщает, что в этой ситуации Клеарх, один из немногих, сохранил самообладание, благодаря чему в греческом войске сохранялся порядок и уверенность в благополучном исходе. Грекам предложили свободный выход из страны, "провожать" их было поручено Тиссаферну. Как ни странно, греки полностью доверились ему, Тиссаферн же им не верил и опасался, что в пути они овладеют какой-нибудь провинцией, выбить из которой их будет очень трудно. Потому в пути он пригласил на обед Клерха, четверых других стратегов и двадцать командиров меньшего ранга, схватил их и отправил в Сузы, где они были казнены. Это был самый страшный момент эпопеи: в армии чуть было не началась паника и беспорядки. И только теперь на первый план выходит Ксенофонт, который взял командование на себя и, уже не полагаясь на коварных персов, повел войско самостоятельно. Повозки, которые могли замедлить движение, были сожжены, воины выстроились в каре, внутри которого были помещены женщины и вьючные лошади. Конница Тиссаферна следовала за ними, непрерывно беспокоя. Персидские пехотинцы забрасывали их камнями и дротиками. По приказу Ксенофонта греки сформировали свой конный отряд и отряд пельгастов, которые теперь успешно отгоняли персов от походной колонны. На территории нынешней восточной Турции греки столкнулись с предками курдов – кардухами, которые посчитали имущество неизвестных пришельцев своей законной добычей. Положение греков было отчаянным: они не знали дороги в горах, со всех сторон были воинственные кардухи, забрасывавшие их камнями и стрелами. К тому же греки здесь не могли действовать в строю, что было непривычно и лишало их преимущества в боевых столкновениях. По приказу Ксенофонта в засаде были оставлены лучшие воины, которым удалось, уничтожив небольшой вражеский отряд, захватить в плен двух кардухов. Первого из них, отказавшегося говорить, тут же убили на глазах другого. Испугавшийся смерти второй кардух согласился стать проводником. Оказалось, что впереди находится гора, которую невозможно обойти — позиции горцев можно было лишь взять приступом. Добровольцы ночью, под проливным дождем, взобрались на эту гору и перебили не ожидавших их появления кардухов. Наконец, эллины добрались до речки Кентрит, отделявшей страну кардухов от Армении (земли армян тогда занимали и часть современной восточной Турции). Здесь перед войском Ксенофонта встала новая преграда: мосты контролировали отряды персидских наемников. Но грекам удалось найти брод, по которому они переправились на другой берег. В Армении их ждали другие враги – снег и мороз. Вьючные животные погибали, люди мёрзли и болели. Однако и армяне не горели желанием воевать в снегу, их натиск не был сильным. Убедившись, что странные пришельцы не претендуют на армянскую землю, они оставили их в покое. От гибели греки спаслись в подземных городах (вероятно, в Каппадокии), в пещерах которых вместе жили люди и домашние животные. Здесь эллины, видимо, впервые попробовали пиво ("настой ячменя"), которое им, привыкшим к разбавленному вину, показалось чересчур крепким. Однако здесь греки ухитрились поссориться с хозяевами, захватив лошадей, приготовленных в качестве дани для Артаксеркса, и взяв в заложники сына в общем-то дружелюбно настроенного к ним вождя. В результате, им указали неверный путь, с огромным трудом они все же вышли к речной долине, которая привела их к морю. Ксенофонт рассказывает, что, услышав крики идущих впереди, он решил, что авангард подвергся нападению, но крики "море", быстро распространившиеся по колонне, развеяли сомнения. Люди, увидевшие море, плакали и обнимались. Забыв об усталости, греки из больших камней собрали что-то вроде насыпи – дабы отметить место спасения. Первым греческим городом, в который пришли воины Ксенофонта, оказался Требизонд. Его жители были, мягко говоря, немного шокированы, увидев на своих улицах целую армию каких-то оборванцев, в порядке у которых было только оружие. Однако командиры греков все ещё продолжали поддерживать среди своих воинов дисциплину, без которой они, безусловно, не смогли бы выйти к морю.

К тому же у них имелась кое-какая добыча, выгодно (для жителей Требизонда) сбыв которую, они сумели заплатить за свое пребывание. Тем не менее, горожане, безусловно, были очень рады, когда никем не званые "гости" отбыли, наконец, на родину. Жителям других городов, оказавшихся на пути "10 000", повезло меньше: денег у большинства солдат уже не осталось, дальнейшее их продвижение зачастую сопровождалось насилием и грабежами. Год и три месяца понадобилось греческим наемникам Кира Младшего, чтобы дойти от Эллады до Вавилона и вернуться обратно. Около 5000 из них (под командованием Ксенофонта) приняли участие в войне Агесилая против Фарнабаза в Малой Азии. Ксенофонт разбогател, получив большой выкуп за богатого перса, захваченного в одном из сражений и, хоть и продолжал воевать, больше ни в чем не нуждался. А вот 400 его соратникам не повезло: за самовольные действия в Византии, спартанские командиры продали их в рабство. Примерно через 30 лет Ксенофонт написал свой знаменитый труд, который историки считают одним из основных источников по истории военного дела в античной Греции. Кроме того, в "Анабасисе" он описал обычаи персидского двора (на примере двора Кира Младшего), религиозные воззрения различных народов, а также климат в различных странах, их флору и фауну. Более того, в "Анабасисе" приводятся данные о расстояниях, которые его армия проходила за день (правда, только там, где войско шло по большим дорогам).

Рассказывая обо всем этом, Ксенофонт различает события, очевидцем которых был лично он, от передаваемого с чужих слов (в этом случае обычно указывается источник). В IV и V книгах имеются описания племен, обитавших в северо-восточных областях Малой Азии и на южном берегу Черного моря в V в. до н.э. Исследователи Закавказья считают, что эти сведения "Анабасиса" имеют не меньшую ценность, чем IV книга Геродота для истории юга СССР, "Германия" Тацита для Средней Европы и "Записки" Юлия Цезаря для галльских стран.

Военное дело Античности: генезис фаланги

Когда появилась и как выглядела фаланга

Примерно в середине VIII века до н.э. греческий мир, в котором до этого господствовала аристократия, хотя и не консолидированная и не объединенная, начал коренным образом меняться. Отличительными чертами этого изменения были общий рост населения и рост социального и политического влияния условных крестьян «среднего класса». Дворянство сохранило свое ведущее положение, но герой, некогда буйный в своей индивидуальности и склонный к высокомерию, стал более вовлеченным в общественные дела и отныне должен был принимать во внимание запросы общества и вырабатывать у себя такую черту характера, как «софросюне» или «благоразумие» как некую квинтэссенцию гражданской добродетели.

В это время типичной формой политической организации греков становится полис, город-государство — община, состоящая из свободных граждан, организующихся и знающих свои институты. Большая часть греков жила в полисах. Исключения, которые составляли сельские поселения или государства, вроде Македонии, где все еще господствовала монархия, в основном можно было найти на севере или в отсталых районах центральной Греции. В VII веке в полисах начала формироваться тактика фаланги, первые зачатки которых были показаны уже у Гомера, и которая затем в тех или иных формах сохранялась в армиях эллинских государств до II века до н.э. Исследователи расходятся во мнениях относительно точного происхождения фаланги, скорости ее генезиса и особенностей этого процесса.

В своем хрестоматийном виде (VI-IV века) фаланга по существу представляла собой регулярное и упорядоченное построение воинов. Античные военные трактаты, которые, впрочем, могут быть датированы значительно более поздними временами, указывают стандартную глубину строя фаланги в восемь рядов. Строились в этот боевой порядок так называемые «гоплиты»; они набирались из числа тех граждан, которые могли позволить себе необходимое вооружение.

Классический гоплит

Вооружение было стандартизировано, но неоднородно: характерным элементом был гоплон — сильно изогнутый круглый щит с двумя ручками внутри: одной посередине (порпакс) и вспомогательной рукоятью (антилаба) ближе к краю. Наличие этих двух ручек придавало щиту большую устойчивость в руке воина. С другой стороны, наплечный ремень, характерный для более ранних моделей щитов, который позволял владельцу носить щит на спине и, таким образом, защищать себя от атак сзади при бегстве или отступлении, постепенно исчез. Теперь при бегстве щит приходилось выбрасывать, но довольно быстро подобная практика стала считаться проявлением бесчестья. Гоплон держали в левой руке, оставляя правую свободной для боя копьем или мечом. В качестве защитного вооружения гоплиты также были оснащены шлемами, нагрудниками и поножами. Типовой моделью брони был так называемый «торакс», который состоял из двух бронзовых пластин для живота и спины, соединенных крючками. На древнегреческом «торакс» буквально означало «грудь», «грудная клетка», так что происхождение наименования доспеха понятно. Важнейшим наступательным оружием оставались копье и меч.

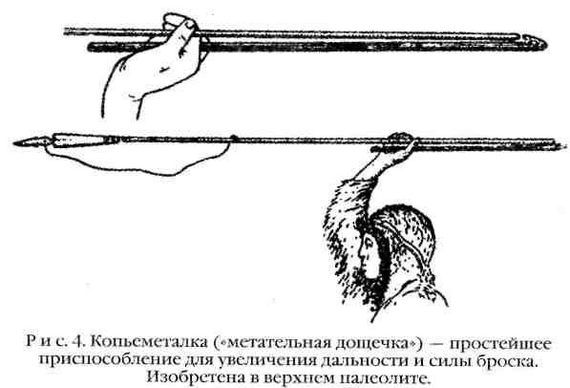

Дротики, легкие метательные копья, могли иметь дальность поражения до 25-35 метров и порой наносили критические ранения. Для стабилизации траектории полета и увеличения дистанции броска их часто использовали вместе с копьеметалкой, которая представляла собой небольшую дощечку, выступавшую как дополнительный рычаг силы при броске.

Поэт Алкей Лесбосский, живший на рубеже VII и VI веков до н.э., хвастается своим снаряжением в так называемой «оружейной оде»:

Медью воинской весь блестит,

Весь оружием убран дом —

Арею в честь.

Тут шеломы, как жар, горят.

И колышатся белые

На них хвосты

Там медные поножи

На гвоздях поразвешены;

Кольчуги там.

Вот и панцири из холста;

Вот и полые, круглые

Лежат щиты.

Есть булаты халкидские,

Есть и пояс, и перевязь:

Готово все.

Ничего не забыто здесь;

Не забудем и мы, друзья, —

За что взялись.

Таким образом, Алкей представляет арсенал, несомненно, состоятельного гражданина; на своем родном острове он, вероятно, принадлежал к правящему классу. В оде недвусмысленно читается гордость за имущество, хранящееся в богато убранном арсенале. Такое отношение можно интерпретировать как признак того, что менталитету зажиточных граждан полиса была присуща сильная воинственная составляющая. Однако в отличие от былых времен, знать больше не имела монополии на хорошее снаряжение. Демографические и экономические изменения обеспечили свободным фермерам из среднего класса возможность приобрести солидный базовый набор оружия. Таким образом, они могли сражаться за растущую общину полиса в случае войны. Сами же войны, которые раньше имели много черт частных споров между знатными кланами, теперь все больше становились делом государства. Быть воином теперь было неотъемлемой частью того, что значило быть гражданином. Часто право на участие в процессе принятия политических решений было связано со способностью вооружиться. Естественные различия сохранялись и в качестве вооружения: чем состоятельнее был гражданин, тем более качественное оружие он мог себе позволить. Простые воины обычно передавали свое оружие по наследству, что не представляло каких-либо сложностей за исключением, пожалуй, торакса, который все же имел ограничения по размеру.

Торакс

Те, кто не мог обеспечить себя доспехами, не могли получить место в строю фаланги. Менее зажиточные люди, которые, безусловно, могли составить большинство в полисе, либо вообще не принимали участия в войне, либо сражались в качестве легковооруженных солдат, которые обходились отдельными элементами снаряжения и использовали камни, пращи или луки и стрелы. Таким образом, в целом способность сражаться в качестве гоплита была признаком довольно высокого социального статуса. В этом смысле возможность сражаться в рядах фаланги своего родного города рассматривалась как почетная привилегия.

Численность и тактика

Размер полисов сильно различался: в то время как самый густонаселенный полис, Афины, в V веке насчитывал до 50 000 граждан мужского пола, были и такие, где их едва насчитывалось несколько сотен. Когда Афины были на пике своего могущества в начале Пелопоннесской войны в 431 году до н.э., согласно Фукидиду, они могли выставить в поле максимум 13 000 гоплитов-граждан, тогда как размеры армий меньших полисов были гораздо скромнее.

Получается, что лишь меньшинство принадлежало к классу гоплитов. Афинскую армию также могли дополнять метеки – лично свободные жители города, приехавшие из других мест и не имевшие гражданства. Не обладай в полной мере правами, присущими коренному афинянину или любому другому гражданину полисов Аттики, метеки могли быть достаточно богатыми, чтобы позволить себе хорошее военное снаряжение. Большинство греческих армий архаического и классического периодов состояло из рекрутов из нескольких союзных государств; для многих сообществ было жизненно необходимо работать вместе с другими, чтобы иметь возможность выставить в поле достаточную военную силу.

Таким образом, греческие армии были довольно небольшими, если судить по сегодняшним стандартам. Они также существенно уступали в численности армиям персидских царей, которые были главными конкурентами греков, особенно в V веке. Фаланга численностью в 10 000 человек была уже очень внушительной силой: при глубине в 8 шеренг она теоретически доходила бы до 1250 человек в одной шеренге. Но это было скорее исключением, на практике армии обычно были намного меньше, да и сама фаланга не всегда строилась в восемь рядов – все зависело от обстоятельств конкретного сражения и от местности, на которой предстояло сражаться.

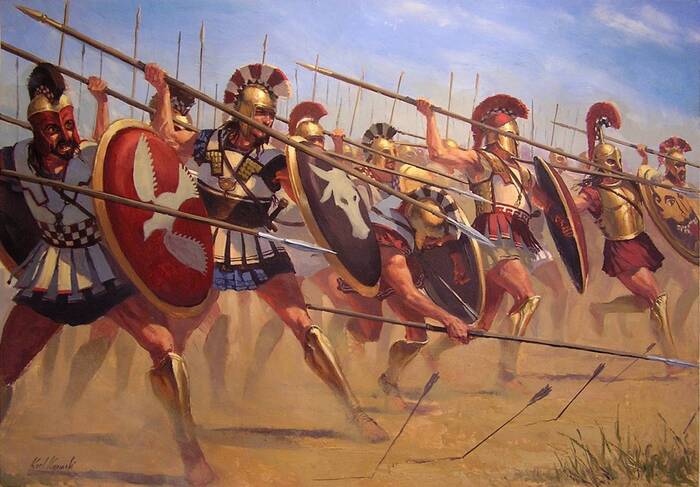

В бою фаланга должна были наступать на противника, сохраняя монолитность строя. Во избежание преждевременного распада рядов, темп марша задавал флейтист – по крайней мере, мы доподлинно знаем, что такая практика существовала в спартанской армии. Наступление сопровождала боевая песня. Приближающаяся фаланга могла оказать значительное психологическое воздействие на людей, непривычных к подобному зрелищу и звуковому сопровождению. При столкновении с вражескими порядками решающее значение играли мощь и динамика. Задние шеренги физически и психологически усиливали давление на противника, передние шеренги непосредственно вступали в бой. Фактически сражались только первые два ряда фаланги, в то время как задние подпирали их спины и были готовы занять места павших.

Задача состояла в том, чтобы попытаться вытеснить противника с поля боя или, по крайней мере, сломать его строй, сохраняя при этом целостность собственного построения как можно дольше. Сначала гоплит сражался копьем, нанося колющие удары, в качестве резервного оружия у него был меч. Если ни одной из сторон не удавалось подавить другую слитным натиском, ряды неизбежно распадались на групповые и одиночные схватки. На этом этапе сражения решающее значение могло играть численное превосходство одной из сторон. Бегство и преследование составляли заключительную фазу боя, когда преследующий пехотинец редко догонял убегающего человека, который бросал свой щит, мешавший ему бежать.

Однородность и сплоченность войск оставляли командирам мало возможностей влиять на ход сражения. Как правило, командиры становились на правом фланге и должны были подавать там личный пример. Безусловно, они могли заранее сыграть важную роль в исходе битвы за счет хорошей организации снабжения, мотивирующего поведения и ободряющих речей, занятия выгодных позиций на местности, обманных маневров, выбора поля боя и определения времени боя. Однако когда схватка начиналась, их тактический арсенал оказывался крайне скудным.

Помимо физической подготовки и отваги, тактика фаланги требовала от солдат большой дисциплины, настойчивости и готовности терпеть ограничения, которые налагал этот тип боевого порядка. Как уже упоминалось, гоплиты архаического и классического периодов обычно были солдатами-ополченцами, и война не была их основным занятием в жизни. Мы почти ничего не знаем о военной подготовке; в большинстве полисов, за исключением Спарты, упражнения такого рода, вероятно, были добровольными, по крайней мере, в VI и V веках. Уже невозможно реконструировать, каким образом крестьяне, аристократы и ремесленники срослись в мощную боевую единицу. Можно, по крайней мере, предположить, что крестьяне, составлявшие самую многочисленную группу в этих армиях, были физически вполне способны выдержать суровые бои в составе фаланги. У знати или богатых горожан было больше свободного времени, чтобы заниматься спортом, охотой и боевыми танцами; выходцы из этих кругов также занимали руководящее положение в армиях.

Помимо численности войск, наиболее важными факторами успешного сражения были моральный дух и боевая готовность солдат: при столкновении лицом к лицу все участники боя скорее будут рефлекторно уворачиваться от угрозы, чем бросятся на противника или сосредоточатся на том, чтобы точно прицелиться. Сплоченность фаланги была средством противодействия этой модели поведения, пустившей глубокие корни в нашем подсознании.

Монолитность боевой линии, в которой воин сражался плечом к плечу с товарищами, и осознание того, что если он побежит из строя, в котором он должен всегда прикрывать своего соседа по шеренге большим щитом, то он подвергнет опасности не только себя, но и своих товарищей и, таким образом, позже столкнется с презрением со стороны общества, помогали преодолеть страх. Повышение мотивации солдат-граждан имело решающее значение. Ранним свидетельством попыток поднять моральный дух бойцов являются поэмы жившего в VII веке спартанского элегика Тиртея, который в своих стихах неоднократно призывал сограждан к решительным действиям по случаю войны Спарты против соседней Мессении. В частности, он восхвалял перед своими слушателями достойную смерть после мужественного боя, противопоставляя ее бесславным попыткам спастись бегством: «Юноши, бейтесь же, стоя рядами, не будьте примером бегства постыдного иль трусости жалкой другим». Тиртей обращается к сообществу своих сограждан и товарищей-воинов, чтобы сражающийся человек «широко шагнув и ногами упершися в землю», держал строй «губы зубами прижав».

Индивидуальная этика, которая отличала гомеровских героев, здесь коллективизируется, и война служит уже не столько полем чести для знати, сколько испытанием мужества для простолюдинов. Конечно, стихи Тиртея также являются признаком того, что самоотверженная битва в те времена не была чем-то само собой разумеющимся для полиса; скорее, создается впечатление, что песни поэта были крайне необходимы для поддержания боевого духа его земляков-спартанцев.

Преимущества тактики фаланги заключались, прежде всего, в сплоченности войск, достигавшей оптимальной эффективности в походе и в бою. Даже довольно робкие люди могли быть интегрированы в это формирование таким образом, чтобы они могли внести свой вклад в победу. Однородное тяжелое вооружение обеспечивало превосходство над менее оснащенными негреческими армиями. Были, конечно, и серьезные минусы. Фаланге нужна была ровная, лишенная естественных препятствий местность, чтобы иметь возможность полностью реализовать свой потенциал. Однако в гористой Греции такая местность встречалась не так часто. Кроме того, требовалась высокая дисциплина, чтобы иметь возможность держать строй в наступлении и тем более в бою. Подобный уровень дисциплины зачастую было непросто поддерживать среди новобранцев из свободных граждан, которые могли вообще не иметь военного опыта. Есть мнение, что непосредственно перед вступлением в бой фаланга слегка сдвигалась вправо, потому что каждый воин в строю бессознательно искал защиты за щитом своего соседа справа, стремясь так прикрыть свой незащищенный бок. При этом плотно построенная фаланга медленно реагировала на новые ситуации и вызовы в ходе боя из-за отсутствия мобильности. Самой большой слабостью, конечно, было отсутствие фланговой защиты; фаланга могла быть окружена и относительно легко атакована с боков более быстрыми войсками или превосходящими силами.

Тот факт, что фаланга оставалась основной тактикой греческих армий на протяжении веков, несмотря на ряд очевидных слабостей, безусловно, объясняется успехами, достигнутыми с ее помощью, особенно против не-греческих армий. Фаланга не встречала серьезного противника вплоть до появления на мировой арене римлян. Кроме того, эгалитарный (то есть уравнивающий всех) характер фаланги соответствовал политической организации и социальной структуре полиса как самоуправляющегося сообщества свободных граждан. Таким образом, граждане нашли подходящую для себя форму ведения войны.

Однако это ни в коем случае не означало, что тяжеловооруженные пехотинцы были единственным родом войск, который можно было встретить в греческих армиях. Легковооруженные воины или кавалерия часто использовались в дополнение к фаланге. В то время как первые пытались сокрушить противоборствующую фалангу с помощью дальнобойного оружия, такого как пращи, стрелы или дротики, вторые были особенно эффективны при защите с фланга и в преследовании. Поскольку коневодство в бесплодной Греции было чрезвычайно дорогим делом, только очень богатые семьи могли выставить на войну всадников. Лошади были скорее символом статуса, чем оружием войны, и особенно престижным было участие в гонках на колесницах, например, во время Олимпийских игр. В общем, кавалерия была малочисленна. Только в Фессалии и Македонии, где были обширные плодородные равнины, кавалерия могла достигать значительной численности, что сделало ее важным фактором в битвах.

Боги и трофеи

Конечно, войну нельзя было выиграть без сотрудничества с богами, поэтому было критически важно заручиться поддержкой высших сил. Выступлению армии в поход со своей территории предшествовали жертвы, которые должны были быть благоприятными, иначе кампания вообще могла не состояться. Нередко советовались с оракулами относительно того, будет ли война успешной, а предзнаменования сообщали о предполагаемом исходе битвы или войны или давали подсказки относительно того, было ли правильным конкретное военное действие или подошло ли подходящее время для похода. В греческих армиях нередко присутствовали провидцы, умело толковавшие такие знаки, а перед битвой греки часто приносили жертвы или молились. Пеан, боевая песня, которую регулярно распевали непосредственно перед началом сражения, изначально был гимном, обращенным к божеству.

Одной из немногих норм в обращении с врагами было то, что побежденная сторона должна была просить выдать тела своих павших воинов, тем самым признавая свое поражение. Кроме того, победитель мог воздвигнуть на поле боя так называемый «тропей» (tropaion), знак победы, чтобы объявить о своем успехе. Обычно это был деревянный шест, на который вешали часть захваченного оружия, а также снабжали надписью, свидетельствующей о победе. Именно отсюда произошел известный нам термин «трофей». Богов же благодарили, отдавая некоторую часть – вероятно, около десятины – захваченного добра их храмам.

Очень типичной чертой для греческой военной системы архаического и классического периодов было неумение штурмовать хорошо укрепленные города. Вплоть до IV века почти не было средств для прямого штурма. Длительные осады обходились ополченцам дорого, поскольку они не были профессиональными воинами и должны были зарабатывать на жизнь мирным ремеслом. Особенно актуально это было для крестьян. Однако зачастую единственным способом взять крепость была осада, позволявшая заморить ее защитников голодом, если только не удавалось подкупить или склонить к предательству кого-либо из них. Трудности, с которыми неизбежно сталкивались осаждающие, например, позволили афинянам во время Пелопоннесской войны (431–404 годы до н. э.) отступить за так называемые «Длинные стены», которые связывали город с портом Пирей, не позволив, таким образом, взять город в блокаду и пополняя запасы по морю. Впрочем, афинянам пришлось заплатить высокую цену за возможность укрыться в городе, поскольку из-за большой скученности, неизбежно вылившейся в плохие гигиенические условия, 430-429 годах по городу прокатилась эпидемия заразы, которую постфактум назвали чумой (в действительности, судя по данным ДНК-исследований, это был брюшной тиф).